缅怀恩师王义翘博士

——生在中国、长在美国、服务全球的工业生物技术泰斗

谢良志

(1 北京市蛋白和抗体研发及制备工程技术研究中心,北京神州细胞生物技术集团股份公司,北京 100176;2 单克隆抗体上游研发技术北京市重点实验室,北京义翘神州科技股份有限公司,北京 100176)

前言

2020 年8 月29 日,我的博士生导师,麻省理工学院十二位学院教授之一、国际生物化工奠基人、美国工程院院士、美国国家科学和艺术院院士王义翘博士在美国波士顿家中与世长辞。我怀着万分悲痛的心情,回忆自进入王教授实验室与恩师30 年的交往;缅怀他指导学生开展想象性、开创性科研的独特培养方式;怀念他以身作则、孜孜不倦地把生物工程技术做到极致的追求和毅力;整理老师治学、育人、敬业和帮助推动华人社会生物技术研发和产业发展的事迹;感恩老师全力支持和资助我回国创业的恩情。王教授与我亦师亦友,更像是家人。他是我人生和事业的引路人,也是以他中文名字命名的北京义翘神州科技股份有限公司的投资人和联合创始人,更是我们不断创新进取、突破自我的榜样和力量源泉。王教授自20 世纪60 年代开始,前瞻性地促成生物科学、化学和化工的交叉和融合,奠定了现代生物化工在生物制药和工业生物技术领域的支撑地位,为全球生物制药产业培养出一大批从事教育、研发、生产、投资和管理的领军人才,为推动全球生物制药产业快速发展做出了杰出贡献。王义翘教授永垂不朽!

王义翘教授生平简介

王义翘(Daniel I.C.Wang)博士是国际生物化工和生物技术领域的奠基人和学界泰斗,美国工程院院士(1986 年),并长期担任工程院多个委员会的委员或主席,美国艺术和科学院院士(1985 年),麻省理工学院学院教授(Institute Professor,1995 年),MIT/新加坡国立大学联盟淡马锡教授。

王义翘教授1936 年出生于中国南京,1959 年获得麻省理工学院(MIT)学士学位,1961 年获得麻省理工学院硕士学位,1963 年获得宾夕法尼亚大学(U.Penn)博士学位。获得香港理工大学、智利天主教大学和葡萄牙里斯本大学的荣誉博士学位。王教授还曾是我国5 所著名大学的荣誉教授。曾担任加州理工学院(Cal Tech)、密歇根大学(U.Michigan)、马里兰大学(U.Maryland)、得州大学(U.Texas)、佐治亚理工学院(George Tech)、以色列理工学院(Tech.Inst.Tech.)、新加坡国立大学(Nat.Univ.Singapore)的客座教授。

王义翘教授引领生物工程和生物技术领域的研究和开发50多年,奠定了现代生物化工和生物制药产业的基础和发展方向。他的研究领域包括:动物细胞培养,重组蛋白和抗体药物生产工艺研究,生物反应器和发酵罐的质量传递过程,生物膜和色谱技术,酶技术和酶工程,糖基化蛋白的质量控制,生物反应器的在线监测和计算机控制,纤维素的生物降解和利用,生物高分子的生产,蛋白质的纯化和复性研究,蛋白质的稳定性研究和制剂研究,微生物脱硫技术,食品科学,生物能源等。

王教授在生物工程和生物技术领域取得了卓越的成就,出版专著5 部,发表论文近300 篇,专利20 多项,48 次作大会主旨发言(Plenary or Keynote Lectures)。获得多项生物技术和生物工程领域的重要奖项(美国化学学会的M.J.Johnson Award、David Perlman Memorial Lecture Award、Amgen Award,美国化学工程师学会的Food,Pharmaceutical and Bioengineering Award、William H.Walker Award,马里兰大学的杰出工程技术奖,亚太地区杰出生物化工奖),以及新加坡总统颁发的公共服务奖章。

王教授自1965 年来担任麻省理工学院教授,培养博士70 多名,几十名博士后和来自世界各国的访问教授,并通过MIT 夏季短期培训课程为工业界培养数千名生物工程技术专业人才。王教授培养的学生遍布世界各地,并成为国际生物技术和生物工程领域的领导和中坚力量。王教授曾是全球首个生物技术公司Biogen 公司的发起人之一,并曾长期担任该公司的顾问董事,他还曾担任数十个大型制药企业(如默克、辉瑞等)、生物技术公司(基因泰克、Biogen 等)和新创办企业的董事或顾问,为全球生物制药领域在过去五十年的发展做出杰出贡献。

王教授于1985 年创办美国自然科学基金资助的生物技术领域唯一的美国国家工程技术中心(Biotechnology Process Engineering Center),并担任该中心主任14 年;创办美国生物工程协会并任首任主席;创办美国医学生物工程学院(Founding Fellow,American Institute of Medical and Biological Engineering)。他还曾担任十一个重要科学期刊的主编(editor-in-chief)或编委(editorial board),担任生物技术领域权威期刊《生物技术和生物工程》主编8 年,担任70 多个政府机构(如美国国家工程院,美国艺术和科学院,美国自然科学基金,美国国立卫生院,中国科技部生物中心,新加坡科技部),国际专业组织和协会(如美国化学学会,美国化学工程师学会,国际生物技术大会)的主席、分会主席或委员会成员。主持国际会议或分会不计其数。

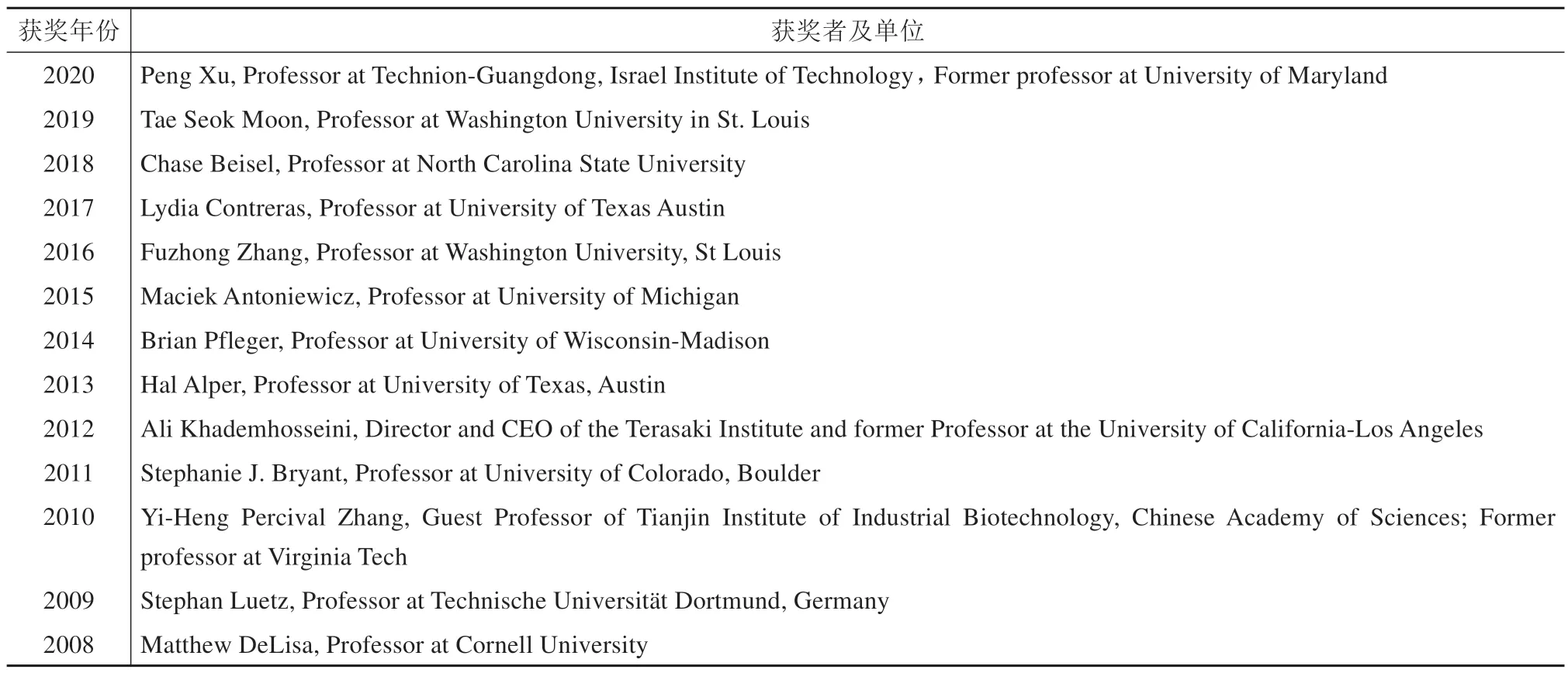

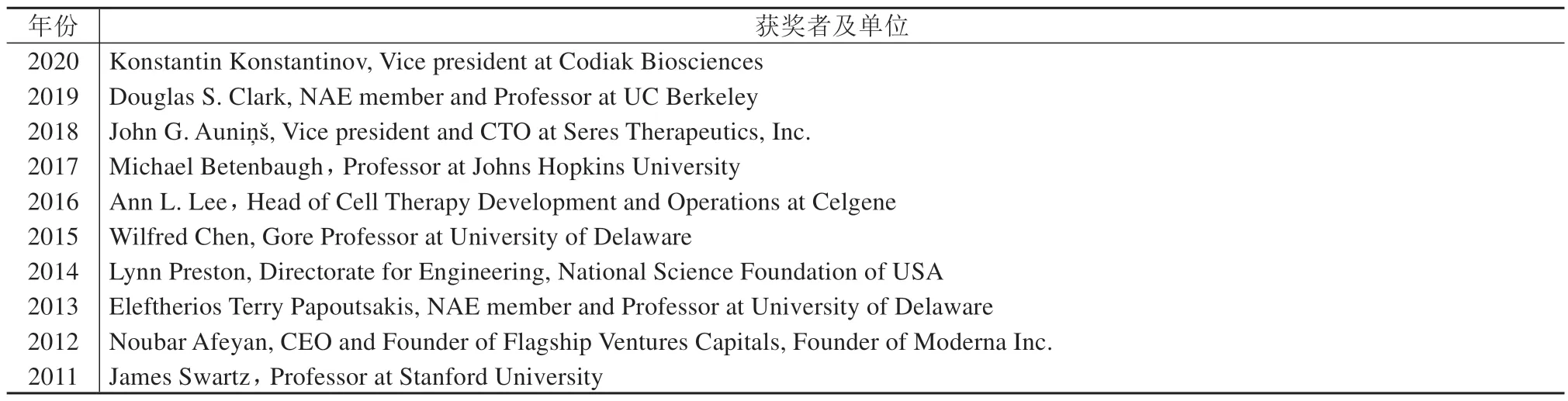

除文章中介绍的以王教授命名的MIT生物技术前沿讲座外,美国生物技术和生物工程领域还有两项以王教授名字命名的重要奖项:①生物技术和生物工程王义翘奖(Biotechnology &Bioengineering Daniel IC Wang Award),历届获奖者中包括三位华人年轻学者(表1);②美国化学工程师协会(AIChE)设立的王义翘生物化工卓越奖(Foundation Award Lecture,D.I.C.Wang Award for Excellence in Biochemical Engineering)(表2)。

表1 历届生物技术和生物工程王义翘奖获奖者名录Tab.1 Biotechnology&Bioengineering Daniel IC Wang Award

表2 历届AIChE王义翘生物化工卓越奖获奖者名录Tab.2 AIChE Foundation Award Lecture,D.I.C.Wang Award for Excellence in Biochemical Engineering

国际工业生物技术泰斗、生物化工奠基人之一,麻省理工学院的学院教授(Institute Professor)王义翘博士(Dr.Daniel I.C.Wang)于2020 年8 月29 日晚在美国波士顿家中平静逝世,享年84 岁。我是第二天一早(北京时间8月30日晚)接到师母打来的电话得知噩耗。王教授是我30年前在麻省理工学院(MIT)学习时的博士生导师,尽管1996年毕业后我就离开波士顿到位于费城的默克公司(Merck&Co)工作,2002 年又从美国回到国内创业,距离上相隔甚远,但与恩师一家人一直都很亲近。他们多次来北京做客,我也多次去美国及新加坡(王教授曾兼任新加坡国立大学的淡马锡教授)相聚,恩师既是我人生和事业上的导师,更是我时常牵挂的亲人。尽管在美国长大,王教授一生酷爱中餐,本来身体一直很好,70多岁仍能在网球场上打败年轻人。他多年前不幸得了一次轻度中风,尽管对他的思维和语言没造成任何影响,但后遗症还是慢慢地影响了他的运动机能和健康状况。2015年秋天去美国,专程到恩师家中拜见时先生身体状况比2013 年来北京时差了不少,手把手促膝畅谈了大约一小时,见他体力不支,我才不舍告别。最近几年飞抵美国较少,只能远隔重洋视频见面问候。尽管也有担忧和心理准备,但当噩耗真的来临时仍难接受。回忆过去30 年恩师给我的教诲和帮助,往事历历在目。谨以此文,缅怀先生。

我于1991 年获得MIT 一年的全额Fellowship奖学金(学费加生活费)资助,自费留学进入MIT 化工系学习。原计划继续攻读化工系统工程研究方向(在国内的硕士论文是关于此方面的研究),以继续拓展自己热爱的计算机编程工作,但在MIT 听过一场关于生物制药的学术讲座后,使我大开眼界,并认识到生物医药产业对人类健康的重要意义,于是异想天开地决定从零开始学习生物和生物技术,希望自己也能有一天做出治病救人的生物药。

20 世纪90 年代初期,生物技术在美国是炙手可热的新兴前沿学科,MIT化工系常年排名全球第一,生物化工自然也是引领全球的热门学科,拥有一批国际顶尖的生物工程和生物技术专家。化工系的生物技术工程中心(Biotechnology Process Engineering Center,简称BPEC)更是美国国家自然科学基金在生物工程技术领域长期资助的唯一一个工程技术中心,大咖云集,经费充足。王义翘教授是BPEC 的创始人和首任主任,也是国际生物化工领域的泰斗和奠基人,更是化工系里最热门、最挑剔、最严厉的教授之一。我那时刚到美国不久,口语本来就是弱项,开口讲英文特别紧张,但让我没想到的是,仅仅和王教授在办公室谈了几分钟,他就当场答应让我进入他的实验室做研究助理(Research Assistant,RA)并成为他的研究生(这意味我一年的奖学金到期后,他要每年负担我几万美元的学费和1 万多美元的生活费)。因为他独特的眼光才让我这样一个完全没有生物基础的人有幸能进入生物制药领域,从此改变了我的人生。

我的成长得益于王教授广阔的研究方向和庞大而且背景多样的科研团队,能够让我接触到生物技术领域的各个方面。在我攻读博士期间,王教授的实验室是化工系规模最大、人员最多、经费最充足的实验室之一。他的研究领域涉及细胞的代谢控制、细胞培养过程优化、生物反应器在线监控、蛋白质糖基化多样性分析和控制、细菌和酵母发酵、蛋白纯化和复性、蛋白质聚集机制研究、制剂优化和稳定性研究,以及生物反应器在线自动控制和工艺放大等一系列前沿领域。因此,我有机会与从事不同研究领域的同学们交流、探讨交叉领域的科学问题,开展横向科研合作,获益颇多。读博期间,除我独立完成的研究发表了7篇论文外,还与同事们合作研究发表了4 篇论文,合计发表论文11 篇。此外,王教授和工业界的广泛联系以及他的声誉为学生们提供了参加科研课题之外工业合作和咨询业务的机会(学生还可以挣到可观的咨询费)。我有幸参与了与Biogen公司的抗体药物合作开发以及与BASF Bioresearch 公司的阿达木单抗(2001 年被Abbort 公司以69 亿美元收购,2013 年拆分成立AbbVie,2018年销售额达到200亿美元)的合作开发工作,并承接了2个咨询研究项目。

在学术上,王教授对学生的培养方式也很独特。相较于很多年轻教授们每周都要求学生汇报研究进展,王教授对学生日常管理大多比较宽松且个性化。对已经步入正轨的学生,他只在大的学术方向上把关,允许学生在具体技术路线和实验设计上充分发挥自己的创造性。因此,不少学生1个月才汇报一次,我基本上是一个学期才汇报一次。直至今日,仍非常怀念在王教授实验室5年自由自在的学术氛围和高产的研究经历。

另一方面,王教授对科学问题却又是众所周知的严苛,他提出的问题往往非常尖锐而且穷追不舍,一问到底,毫不留情。在国际学术会议上他的核心问题也常令一些知名教授深感惶恐。学生们对他在每学期一次的学术报告上的尖锐的问题既敬又怕,唯恐被问得答不上话,但正是这种学术上的尖锐拷问和严格要求,引导和激发了学生们的创新思维和埋头实干的科研精神。他这种个性化的、宽松的教育方式、高标准的学术要求,以及通过不断提出问题并解决问题的科研素养训练的方式,培养出了一大批学术届和工业界的教育、技术、投资和管理领军人才,对全球生物制药产业产生了深远影响。

王教授对学生的指导不仅限于每个学生各自的研究课题,更重要的是教导学生如何做想象性科研(imaginary research)和创造性研究的通用思路和原则;如何通过分析已有数据并结合科学认知,经过反复论证形成一系列假设,再设计出严谨的科学实验,用实验结果来验证或推翻各个不同的假设,最终形成可靠科学结论的科研路径;以及如何跳出定式思维(think outside the box)寻找解决问题的创新思路。他常常会用浅显易懂的故事来启发大家。每届新来的学生都会听他绘声绘色地讲一个“A Lost Coin in the Dark”的故事:硬币明明是丢在那个没光的角落,为什么有人却在有光的地方找?启发学生要创造条件在正确的地方(黑暗的角落)找到丢失的硬币而不是在错误的地方(有光但没有硬币)做无用功。他的博士生M.Croughan 在他的博士论文致谢中专门为王教授作诗一首:

An owl can see in the dark

and find lost coins

An owl can soar above the trees

and view the entire forest

An owl can build a nest

and raise more owls

一只能在黑暗中观察的鹰

找得到丢失在黑暗中的硬币

一只高高飞翔在树梢之上的鹰

能看得见整个森林

一只会筑巢的鹰

培育出一大群鹰

王教授既是美国工程院的院士,还是美国科学和艺术院的院士。他经常要求学生把工程技术做到“极致”:“Keep It Simple and Stupid”,即“KISS”原则,就是要通过不断的工程探索和优化,把复杂的工艺或产品简化到极致(简单到傻瓜都会用)。他教导学生要把工程技术当做一门艺术来学习和修炼:工程技术就是不断针对产品或工艺进行无数次的优化、改进和打磨,使其达到极致后才能称之为“艺术”。因此,只有极致的工艺或产品才能成为“艺术作品”,只有大师级的工程师和工匠才能达到“艺术家”的高度。毕业多年后,我才在工作中慢慢体会到其中的道理和精髓。

王教授在严格要求学生的同时也严于律己,以身作则。他常年不休假(大多数节假日也不例外),每天在办公室工作12 小时以上(7AM—7PM),每周工作7天,即777。终其一生,他从未停下追求卓越的脚步。作为MIT 十二位学院教授之一,他享有不承担任何教学任务、不带学生的特权,他甚至可以随时退休并享有全额工资。然而,自1995 年被授予学院教授的头衔以来,他一直和其他教授一样承担教学和指导本科生、研究生的任务、他中风后行动不便仍坚持正常上班和指导学生。2015 年我去王教授家里拜访他时,已近80岁高龄、身体状况欠佳的先生仍在家指导博士生和博士后研究员的科研工作。老师就是这样于点滴处为弟子们树立孜孜不倦探求科学真理、不断进取的榜样,潜移默化地影响着周围的所有人。

美国学生大多和老师熟识后便会直呼其名,而王教授的学生们出于学术上对老师的敬畏和敬重,大多数美国学生在日常生活中也都会毕恭毕敬地称呼他为王博士(Dr.Wang),而不敢称他为Danny或Dan,很多人毕业后还是保持着对他的敬称习惯。尽管王教授在学术上对学生严苛要求,从不含糊,生活上对学生却很关爱,也很平易近人。

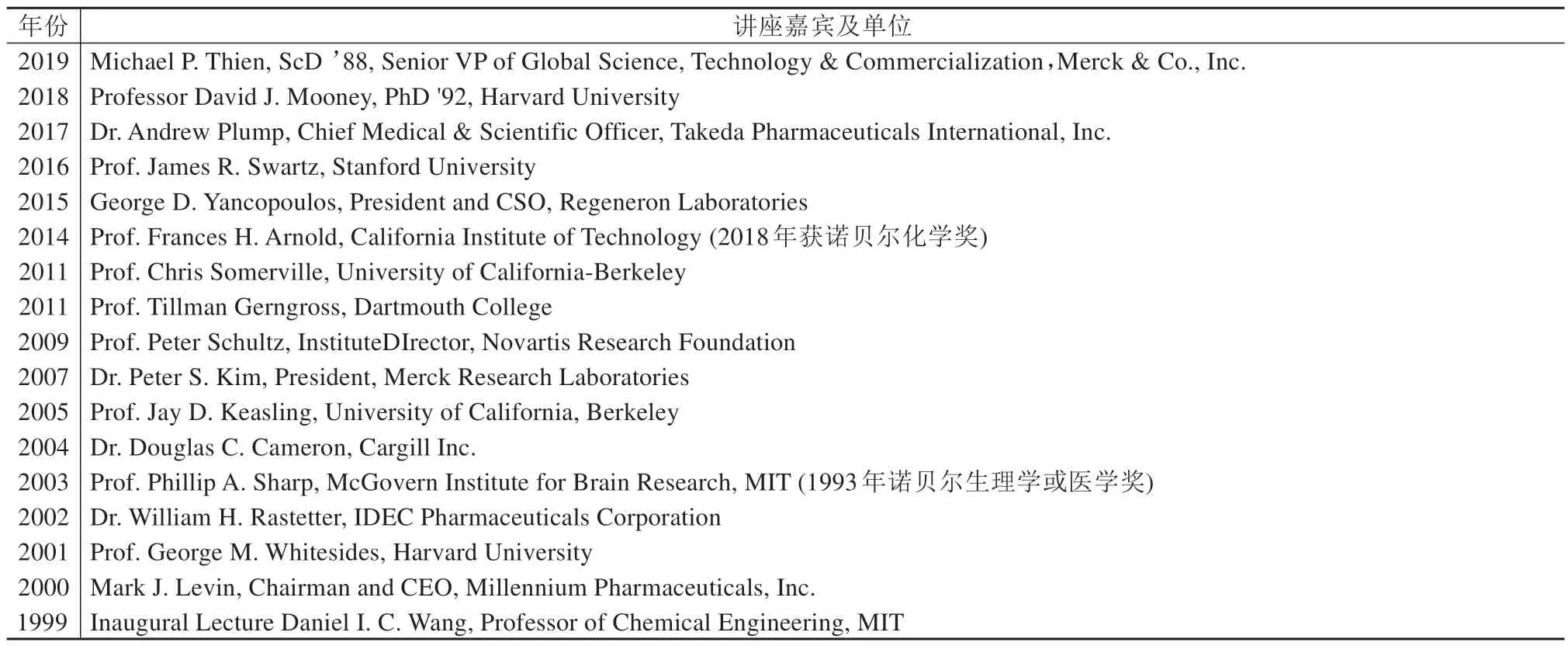

1999 年,MIT 设立生物技术前沿讲座(the Frontiers of Biotechnology Lectureship),每年邀请一位国际顶尖的生物技术专家作该领域的前沿学术报告(历次演讲嘉宾见表3)。为表彰王教授的突出贡献,MIT 于2014 年将该讲座重新命名为王义翘讲座(The Daniel I.C.Wang Lecture)。王教授是该讲座的首位讲演者,MIT 还专门举行了盛大的启动庆祝活动并邀请100多位校友和知名学者出席活动。我很荣幸受到母校邀请聆听了老师的开篇报告。王教授在报告中说“我生在中国,长在美国,过去几十年一直在回报美国对我的培养,但未来我想要更多回报我的根”。王教授的话令人深思,也进一步坚定了我回国服务的决心。

表3 王义翘前沿生物技术系列讲座1999年—2019年历次讲座嘉宾Tab.3 The Daniel I.C.Wang Lecture on the Frontiers of Biotechnology 1999—2019 Lecturers

作为美籍华人知名学者专家,王教授长期关心和支持华人国家和地区的生物技术发展,他为中国生物化工和工程技术领域培养出众多知名学者和专家。他十几次来华讲学、指导和交流。20 世纪80 年代曾担任我国科技部顾问专家。2003 年底至2004 年春,已近70 岁但仍全职工作的王教授抽出宝贵时间,两次来华推动美国Microbia公司的微生物代谢网络精准调控基因工程技术平台(Precision Engineering Technology)和中国制药企业的合作,分别在北京和上海两地开展多场学术报告和交流讨论(图1)。我还陪同王教授驱车1300 多公里从北京到石家庄再到山东济宁两地拜访多个制药企业并进行技术交流和合作推广。2013年,王教授坐轮椅从波士顿飞到北京,作为大会荣誉主席出席第18届国际生物化学和分子工程大会,这是他最后一次来华推进学术交流和国际合作。此外,王教授曾为新加坡、中国香港和台湾地区制药领域制订长期发展规划。他还担任新加坡国立大学和MIT的联合培养计划的淡马锡教授多年,曾获新加坡总统颁发的国家公共服务奖章。

图1 王义翘教授2003年专程来华推介采用Precision Engineering技术改造菌种的技术合作时在中国医学科学院/协和医科大学做学术报告

王教授的杰出成就和贡献得到了国际社会和MIT 的高度认可。1995 年,王教授被授予MIT 学院教授这一殊荣。学院教授是MIT 的最高荣誉,最多不会超过12 位在任学院教授(目前有10 位在任)。MIT 的历史上一共授予了61位学院教授,甚至有不少MIT 诺贝尔奖获得者都没有获得学院教授的头衔。2006 年春,为庆祝王教授70 周岁和他的杰出成就,麻省理工学院举行了为期2天的盛大庆祝活动和学术研讨会,并邀请200多位来自全球各地的专家学者以及王教授的弟子和好友出席。我也专程从国内飞到波士顿出席了庆典活动(图2)。国际生物工程权威期刊Biotechnology &Bioengineering也于206 年6 月出版了一期庆祝专刊。借此契机,几个弟子还系统整理了王教授培养的学生们在学术界(Academic Tree)和工业界(Industry Tree)的发展状况(2012 年又进行了更新),也从一个侧面展示了王教授对国际生物技术发展所做出的重要贡献。

图2 2006年作者专程回波士顿出席MIT为王教授举办的60周岁庆典时和王义翘教授的合影

王教授一直鼓励和支持我回国发展。2007 年我创办专门从事生物试剂和技术服务业务的公司。为感恩王教授的栽培,我想将公司命名为“义翘神州”,于是写信征求老师的意见,他知道后非常高兴地答应了。更让我惊讶也很感动的是他表示还要给我投资,因为我记得他曾告诫过我说生物技术公司的投资风险太高,他从来没有买过任何生物技术公司的股票。作为创始股东,王教授却从不过问公司的经营和具体事物,在他看来,他的投资主要是对我的支持,根本不在乎财务上的回报。王教授对弟子们的关爱和支持由此可见一斑。恩师对我的培养、关爱和支持我将永远铭记于心!

从20 世纪60 年代开始,王教授为全球工业生物技术和生物工程从萌芽到蓬勃发展做出了奠基性的贡献,为全球生物制药产业发展培养了一大批教育、研发、投资和管理领军人才,为推动美国与中国及其他华人国家和地区生物技术科技合作发挥了重要作用。王义翘教授永垂不朽!

谢良志

2021年4月