从单篇到整本:提炼思维模型 迁移阅读能力

郭莉莉 郑丽丽

摘 要 不同体式、不同风格的文本需要不同的阅读思维,掌握一个类别的阅读思维模型就如同拥有打开这一类文本的钥匙。对于文集类整本书作品,可以风格典型的单篇文章为桥梁,帮助学生建构起相应的思维模型,找到可以解读这一类文本的钥匙,从而整合“整本书”进行迁移训练,形成相应的阅读能力,庶几可以作为文集类整本书阅读的一个有效策略。本文以“从课文《蝉》到整本书《昆虫记》的迁移阅读教学实践”为例,印证这一策略的可行性和有效性。

关键词 整本书阅读;单篇与整本;思维模型;迁移阅读

学习完课文《蝉》(包含《蝉的地穴》《蝉的卵》两则小文),布置学生阅读《昆虫记》。了解学生的初读感受时,学生提出了很多困惑与发现,筛选这些问题,对于推进整本书阅读的价值体现在:一是学生发现课文《蝉的地穴》与《昆虫记》原文中的相关部分相比,编者删掉了很多内容,学生认为课文比原文阅读起来容易多了,但是课文与原文相比,哪一個更好,学生意见各不同;二是学生认为《昆虫记》并不容易读,既然是介绍昆虫知识的书,为什么大篇幅都是作者观察、探究的过程,而且这些文字读起来特别费劲、枯燥,甚至觉得啰嗦;三是部分学生认为,《昆虫记》中作者自身借助昆虫研究表达的自我感悟特别多,托物说理的散文中也有类似的感悟,那么可不可以理解为《昆虫记》中的文章其实也是散文?

先来分析学生的困惑。将课文《蝉的地穴》与《昆虫记》原文相关内容比较,删改的内容主要是原文中大段的记叙“我”进行观察探究过程的文字,删改之后,使得关于“蝉的知识”更加集中,但是原文的写作特色却不明显了。未经删改的这一原文的写作特色到底是什么呢?其实,学生的困惑二体现的就是对《昆虫记》这一写作特色的感性认识:书中大篇幅地记叙作者观察、探究的过程,关于昆虫的知识就是在这样的记叙中被介绍出来的,同时,作者的科学精神也得以充分体现。如果缺乏对该书的这一写法特色的理性认识,学生只带着阅读一般知识文本的经验进入《昆虫记》,产生上文提出的阅读困惑或者障碍自然在情理之中。以上是对学生的前两个阅读困惑的分析。学生第三个困惑,涉及《昆虫记》里面哲学思想的内容,这部分“非知识性”的内容干扰了学生对《昆虫记》这一特殊科学文本的“体式”的认识,致使学生头脑中出现了疑问。综合以上分析,笔者认为,学生的阅读障碍首先来自于对《昆虫记》的“文本特质”——“叙述视角的主观性,内容组织和表达的故事性、叙述性”[1]这一形式特点和“既有科学性又有以‘虫性照人性的哲学思考”[2]这一内容特点缺乏理性认识;其次是没有建构起阅读这一类文本的思维模型。

基于这样的思考,我们在学生初读《昆虫记》之后,组织了“从单篇到整本”的阅读迁移课,通过对课文《蝉》的深度教学以及将《蝉》与《昆虫记》中的部分篇章、文段进行整合联读,帮助学生进一步提炼《昆虫记》整本书的阅读思维模型,用课内单篇为学生搭建起了整本书阅读的桥梁,确实起到了四两拨千斤的导读效果。“从单篇到整本”的阅读迁移课的整个教学架构如下。

第一板块:聚焦“观察探究”,认识《昆虫记》“将知识融于知识发现的过程,以探究顺序为写作顺序”的写作逻辑,感受作者的科学精神。

第一环节,笔者设计了两个学习活动,教学的落点在于帮助学生建立起对《昆虫记》“将知识融于知识发现的过程,以探究顺序为写作顺序”这种写作逻辑的认识。

活动一 引领学生比较课文《蝉的地穴》和整本书中《蝉出地洞》相同内容部分文字的不同,思考编者删掉或者弱化的这部分文字其主要内容是什么。明确删掉或者弱化的文字主要是围绕作者对蝉的观察中产生的疑问及在疑问推动下的探究过程的叙述。相对原著来说,课文将显性的叙述探究过程的文字弱化处理了,重点呈现了观察和探究到的结果。该设计意图是通过比较来引导学生发现:课文主要呈现了关于蝉的地洞的相关知识,而原文详细展现了探究的过程,初步感受《昆虫记》鲜明的叙事特点。

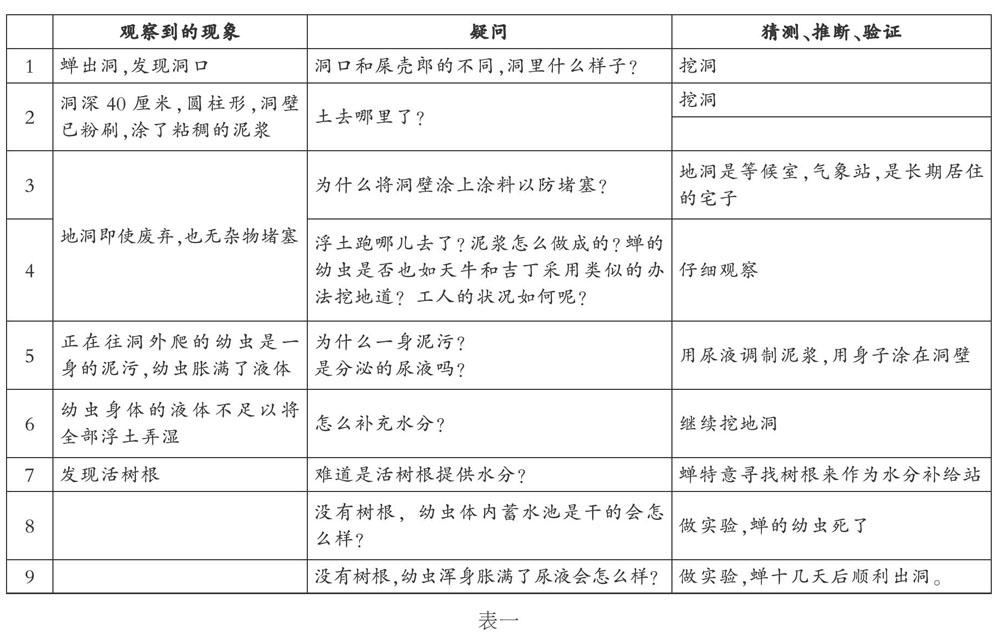

活动二 给学生学习支架,引领学生利用“表格”(见表一)梳理作者是如何在疑问的驱动下进行科学观察和探究的,并进一步明确这个观察探究顺序与作者的写作顺序之间的关系。

通过填表梳理,学生很容易发现原来《蝉出地洞》就是以问题来驱动研究,以作者的观察探究顺序为写作顺序,将对昆虫知识的介绍与作者的观察与思考融为一体来写作的。教师进一步帮助学生提炼明确《昆虫记》大部分文本都是按照作者的研究逻辑来展开写作,介绍昆虫知识的”这一特点,顺势帮助学生建构起阅读《昆虫记》的这一思维模型。

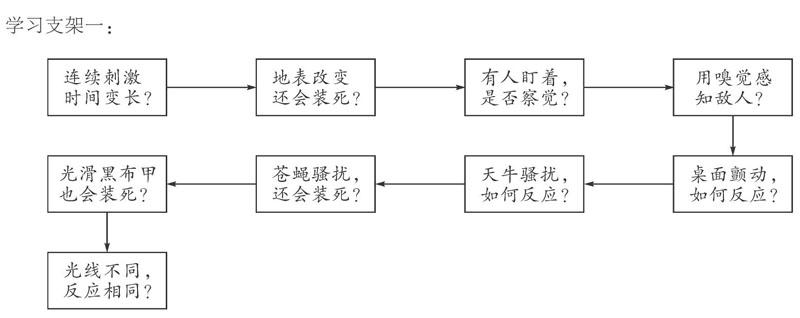

第二环节,迁移训练。利用学生刚刚从课文《蝉》中学习到的思维模型迁移运用于《昆虫的装死》中的关于对“黑步甲装死”这一现象进行探究的文段。一是引导学生进一步感受作者“以观察探究过程为写作顺序”这一特点;二是深切体会法布尔“大胆假设、小心求证”的科学精神。

这个活动,笔者给学生提供了两个学习支架,一个是思维导图,用以梳理法布尔对“金步甲装死”这一现象的深入探究过程,另一个是一组排比关系的假设复句,用以思考法布尔进行科学探究的过程中对真理穷追不舍、求真求实的谨严精神。

学习支架二:

如果研究在第一个问题后停止,他的发现只有 ________________________________________。

如果研究在第三个问题后停止,他的发现还有___________________________________________。

如果研究在第四个问题后停止,他的发现又有___________________________________________。

如果研究在第八个问题后停止,他会发现不了___________________________________________。

第三环节,趁热打铁,进一步感受科学家法布尔的专注有恒的研究精神。

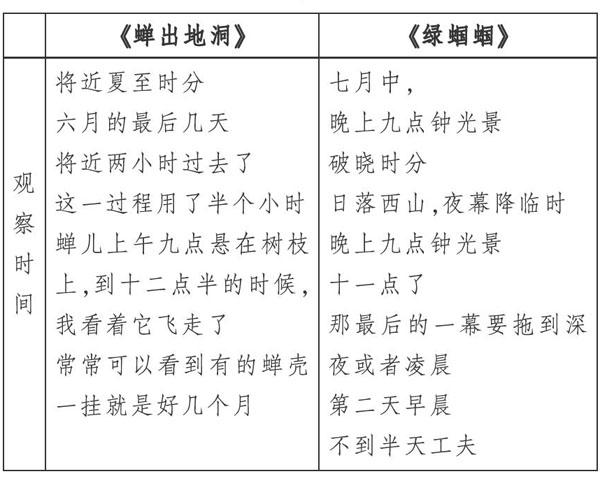

仍然是将课文《蝉》与《绿蝈蝈》甚至整本书联读,再次提供表格,让学生在信息互相暗示、互相作用的语境中进行思维碰撞,感受法布尔的研究品质。

通过这一系列的学习活动,课堂的生成、生长都非常丰富:一是加深了对《昆虫记》按照探究顺序来展开写作这一写法的认识,同时也提升了用这一思维模型阅读《昆虫记》的能力;二是又进一步体认了法布尔在研究过程中体现的求真求实的科学精神。从而还能初步让学生感知《昆虫记》本质上是一个科学文本,是按照作者的研究逻辑来展开写作的科学文本,在写法上它又有一定的叙事性的特点。

第二板块,聚焦“表达特点”,认识《昆虫记》在写法上的“故事性”“情感性”特点,感受作者观察探究的心灵温度。

第一环节,首先用问题启发学生思考本文写法上的特点,明晰“故事性”这一写法特点。

教学设计的问题是承上启下的:通过前面的探究,学生已深切感受了《昆虫记》是按照作者的研究逻辑来展开写作这一写法上的特点,此时引导学生回忆《蝉出地洞》《昆虫的装死》这两个文本,这种“以问题来驱动研究,以研究顺序来展开写作”的写法,与哪一类体裁的作品相似。

其实,通过上一板块的学习,学生已经感受到,法布尔按照研究逻辑展开的写作,就像阅读悬疑故事一般,在阅读心理上会生成“产生悬念、解决悬念”的过程,教师只需贴着学生的认识提炼出“以故事为框架来介绍知识”是昆虫记写法的一大特色。同时,提醒学生不仅每一个文本的框架具有故事性的特点,文本的细致处也写得有悬念、有情节,读来跌宕起伏、摇曳多姿。

第二环节,笔者设计了两个分角色朗读活动,一是用课文《蝉》中的典型文段引领学生深入认识文本表达有情节、有悬念的“故事性”这一特点;二是由《蝉》迁移到对《昆虫记》整本书,引领学生体会这一写法特点在《昆虫记》整本书中的体现。

活动一 批注作者在字里行间跌宕起伏的情绪、情感,并请同学两人合作,分“叙述者”“批注者”两个角色来朗读体会。

蝉刚把卵装满一个小孔,到稍高的地方另做新孔,蚋立刻来到这里。(蚋来干嘛?感觉不妙!)虽然蝉的爪可以够着它,蚋却很镇静,一点儿不害怕,像在自己家里一样,在蝉卵上刺一个孔,把自己的卵放进去。(这个大摇大摆的强盗!快!赶走它!)

可怜做母亲的对此一无所知。(这可怎么办?)它的大而锐利的眼睛并不是看不见这些可怕的敌人不怀好意地呆在旁边。然而它仍然无动于衷,让自己牺牲。(急死人也!)它要轧碎这些坏种子非常容易,不过它竟不能改变它的本能来拯救它的家族。(无奈啊!)

活动二 读出知识,读出情感。师生对读,教师担任“旁白”角色,强调内容所体现的“知识”特点,学生朗读原文片段,体会写法上所体现的“故事性”“情感性”特点。

师:明明是介绍 蝈蝈的食性这一知识 ,作者却这样写到:

生(朗读片段1):清晨,我在门前散步,突然旁边的梧桐树上落下了什么东西,同时还有刺耳的吱吱声,我跑了过去,那是一只蝈蝈正在啄着处于绝境的蝉的肚子。我明白了,这场战斗发生在树上,发生在一大早蝉还在休息的时候。不幸的蝉被活活咬伤,猛地一跳,进攻者和被进攻者一道从树上掉了下来。有时我甚至还看到蝈蝈非常勇猛地纵身追捕蝉,而蝉则惊慌失措地飞起逃窜。就像鹰在天空中追捕云雀一样。但是这种以劫掠为生的鸟比昆虫低劣,它是进攻比它弱的东西,而蝈蝈则相反,它进攻比自己大得多、强壮有力得多的动物。(《绿蝈蝈儿》)

师:明明是介绍 螳螂幼虫会受到蚂蚁伤害这一知识 ,作者却这样写到:

生(朗读片段2):首先冲上去的是蚂蚁,他们没法咬破坚固的螳螂卵囊,所以提前几天就埋伏在大门外,穿着外套的幼虫一露头,立刻就被蚂蚁揪住,撕掉外衣咬成碎块。幸运的是,成功脱掉外套的小螳螂越来越多,他们只要逃过蚂蚁,多接触空气,一会儿就能变强壮。这些小家伙举起前臂自卫,骄傲地穿过蚁群,不用躲躲闪闪,反而能把蚂蚁撞到一边,他们爬上旁边的树叶,或者掉在草地上,打算探索新世界,完全没想到还有更厉害的敌人正窥视着自己。(《螳螂捕食》)

师:明明是介绍圣甲虫制作收藏粪球这一知识,作者却这样写到:

生(朗读片段3):使劲儿呀!行了,它滚动了,他一定会被运到家的,当然少不了遇上困难,这一个困难说来就来,但还不算严重:圣甲虫碰到了一个斜坡,沉重的粪球要顺着斜坡滚下去的,但是圣甲虫认准了自己的理儿,偏要横穿这条天然道,这可够大胆儿的,稍一失足,稍踩到一点碍事的沙子,就会失去平衡,就前功尽弃了。果不其然,它脚下一出溜儿,粪球便滚到沟里去了,圣甲虫被滑落的粪球一带,弄了个仰面朝天,手脚乱蹬乱踢的。(《圣甲虫》)

朗读之后,让学生谈朗读感受时,学生的发现比教学预设要丰富得多,他们不仅体會到了作者把观察发现写得跌宕起伏这一故事性特点,还发现了作者叙述中丰富真切细腻的情感:对蝈蝈勇敢精神的褒奖、为小螳螂自卫成功而欣喜、陪圣甲虫滚粪球而紧张焦急,等等。教师相机总结《昆虫记》写法上的又一特点:作为一个科学文本,全书既有真实严谨的观察探究过程的叙述,又有跌宕起伏的情景描写,还有爱憎分明的情感表达,将丰富的、真切的情感融入整部书的写作也是《昆虫记》的一大特质。

这个板块,教师教给学生的是阅读《昆虫记》的另一把钥匙,即《昆虫记》以叙述为框架介绍知识,叙述情感丰富、真切、跌宕起伏的写作风格。从另一个角度看,这一板块教学也引领学生充分认识了一个对昆虫充满爱心、心灵有温度的专注观察探究的科学家。

这两个板块教学结束,基本解决了学生初读《昆虫记》时提出的前两个阅读困惑,原来《昆虫记》中大段大段写作者观察、探究的过程,体现的就是“按照作者的研究逻辑展开写作”的这一写法特点,这也是《昆虫记》的文本特质之一。至于课文《蝉》和《昆虫记》原文,其不同就在于课文《蝉》通过对原文的删改,使得表达更聚焦集中,但也损失了《昆虫记》部分固有的写作风格,不好评判谁优谁劣。

第三板块:聚焦“人文情怀”,感受《昆虫记》在内容上“以人性关照虫性,以虫性反观人性”的哲学光芒。

这个板块,依然是首先利用课文《蝉》,引导学生充分体会《蝉》一文中作者所体现的人文思考,并由此迁移到对《昆虫记》整本书的阅读。

第一个教学活动是将从课文《蝉》中整合出来的相关语句集中显示在屏幕上,引导学生阅读、思考其表达特点,揣摩作者的写作立场。

我是屋里的主人,它却是门外的统治者。

它干起活来简直像矿工或铁路工程师。

它就在那里行日光浴,踢踢腿,试试筋骨……

可怜做母亲的对此一无所知……

四年黑暗中的苦工,一个月阳光下的享乐,这就是蝉的生活。我们不应当讨厌它那喧嚣的歌声,因为它掘土四年,现在才能够穿起漂亮的衣服,长起可与飞鸟匹敌的翅膀,沐浴在温暖的阳光中。

学生朗读后,发现作者以人的身份来类比蝉,以人的动作来比拟蝉,以人的情感来感知蝉,以人的精神来观照蝉。教师相机总结《昆虫记》的另一个文本特质:法布尔以“人性来关照虫性”,体现了一种了不起的,尊重“昆虫”、与“昆虫”平等的观念,同时还“以虫性来反观人性”,使得整本书闪烁着思想的光芒。

活动二 拓展联读《昆虫记》整本书相关文本的相关文段,深化认识“在人性与虫性的互动中,法布尔表达了他深刻的哲学思考”这一特点。这个环节的学习方式为“以警句批注文本”,通过提炼警句,充分体会研究昆虫给予法布尔的关于人性和人生及自然的深刻思考。

四年黑暗中的苦工,一个月阳光下的享乐,这就是蝉的生活。我们不应当讨厌它那喧嚣的歌声,因为它掘土四年,现在才能够穿起漂亮的衣服,长起可与飞鸟匹敌的翅膀,沐浴在温暖的阳光中。 (《蝉》)

(批注:没有漫长的黑暗中的摸索,哪会有人生的高光时刻?)

原来螳螂那些密密麻麻的小卵,只有很少一部分用来繁衍后代,其他的都将进入大自然的食物链,为了开始而结束,为了新生而死亡。(《螳螂捕食》)

(批注:生即为死,死即为生,死生一也。)

橡栗在邀请大家都来利用它的果实。我们人从中获得了最大的一份,因为我们是最强者。那是我们唯一的权利。但是,在不同的消费中进行了平衡的分配,这是高于一切的大原则。在这个世界上,大家都各有自己的作用,无论强大与弱小。(《象态橡栗象》)

大自然以同样的热情向所有的婴儿提供乳汁,既喂养生产者,也喂养剥削他人财富者。(《豌豆象》)

(批注:维持各方面的平衡是大自然运行的法则。因此无论强大与弱小,万物平等。)

一小块注入了生命的能感受苦与乐的蛋白质,远远超过庞大的无生命的原料。(《意大利蟋蟀》)

(批注:生命值得崇敬。)

动物界同人类一样,让自己威声远扬的办法有千万种,但最可靠的办法是损人利己。

每个人都能从人类的档案馆中找到此类的例证:好人无人知晓,恶人臭名远扬。(《田野地头的蟋蟀》)

(批注:请以善良爱惜自己的名声吧。)

我所能肯定的只是抢劫骗取是圣甲虫的一种惯用伎俩。这些运送粪球的昆虫相互间你抢我夺,毫无顾忌,我还真没有见过其他昆虫这么厚颜无耻地干过。(《圣甲虫》)

(批注:抢劫骗取者厚颜无耻。)

教学到此,火候已到,学生的第三个疑问可以作为一个具有思辨性的问题抛给学生了:《昆虫记》到底是不是一部托物说理的散文集呢?

通过几个教学板块的学习积累,学生充分认识到了《昆虫记》中的“物”是科学视角下的“物”,是写作的目的,是作者的科学研究对象。让读者通过阅读获得相关的科学知识,不断扩充自己对事物的认识,加深对事物的了解,这是《昆虫记》基本的阅读价值,文本中的哲学光芒是表达“科学知识”的“副产品”。而散文中的“物”是作者情感视角下的“物”,是情思的载体,是“这一位”作者极具个人特征的感官所过滤的“物”,它不是写作目的,作者的情感表达才是目的。

总而言之,不同体式、不同风格的文本需要不同的阅读思维,掌握这一阅读思维模型就如同拥有打開这一类文本的钥匙。对于文集类整本书作品,以风格典型的单篇文章为桥梁,帮助学生构建起相应的思维模型,找到可以解读这一类文本的钥匙,从而整合“整本书”进行迁移训练,形成相应的阅读能力,庶几可以作为文集类整本书阅读的一个有效策略。从课文《蝉》到整本书《昆虫记》的迁移阅读教学实践,就帮助学生建构起了与《昆虫记》相匹配的整本书阅读思维模型,也印证了这一策略的可行性和有效性。

〔本文系2019年度山东省基础教育教学改革项目“重构初中语文课程:初中语文‘整本书阅读课程构建与实施的区域推进”(编号:3703010)、山东省教育科学“十三五”规划2019年度课题“基于文本特质的整本书阅读教学实践与研究”(课题批准号:YC2019429)、山东省教育科学“十三五”规划2019年度重点资助课题“基于学情的阅读教学新课堂研究”(课题批准号:ZZ2019068)的研究成果〕

[作者通联:郭莉莉,山东高青县教学研究室;

郑丽丽,山东省高青双语学校]