基于RS和GIS的凉城县植被覆盖动态变化研究

银朵朵,王艳慧*

(1.首都师范大学 资源环境与地理信息系统北京市重点实验室,北京 100048;2.首都师范大学 三维信息获取与应用教育部重点实验室,北京 100048;3.首都师范大学 城市环境过程与数字模拟 国家重点实验室培育基地,北京 100048)

土地利用/覆被变化在全球环境、气候变化的各驱动因素中起主导作用,反映了土地类型在自然和人为干预下的自然、社会属性的时空差异性[1]。植被覆盖作为土地利用/覆被类型中的重要组成部分,与水土保持、生物多样性、城镇生态环境有直接联系;也因其巨大的生态效应、社会效应和经济效应而受到各方的重视。研究植被覆盖的空间分布和变化可为林业建设、城市规划等提供决策支持[2-5]。本文基于Landsat TM/OLI遥感影像数据,以凉城县植被覆盖动态变化为研究内容,在RS、GIS技术的支持下,从长时间序列上研究了凉城县近10 a的土地利用/覆被变化情况,并在此基础上研究了凉城县植被覆盖动态变化情况,分析了变化原因。

1 研究区概况

凉城县位于内蒙古自治区,河北省与山西省交界区域的中心,行政区属内蒙古自治区乌兰察布市。全县的土地总面积为3 451 km2,东西最长距离约为82 km,南北最宽距离约为73 km。凉城县地处内蒙古高原地形区和黄土高原地形区的边缘地带,全县的47%由山体构成、23%由丘陵构成,平均海拔为 1 731.5 m;地形总体特征为四面环山、中怀盆地;北部为蛮汉山山系,山势险峻,其峰顶为县海拔最高点(2 305 m);南部坐落着马头山山系,主要山体为平顶山,山势较平缓;中部镶嵌着岱海盆地,占总面积的24%,县海拔最低处位于岱海流域。凉城县属中温带大陆性季风气候,四季分明;干燥少雨,年均降水量为392.37 mm;气温的日较差和年较差较大,年均气温为5℃;区内林草覆盖率达60%以上,森林资源丰富,以针叶林为主,主要分布在蛮汉山和马头山。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本文采用的基础数据为一景2006年 Landsat5 TM影像和一景2016年 Landsat 8 OLI影像,如表1所示;其他数据包括用于提取土地覆盖信息的1∶100 000 凉城县数字线划图、天地图和谷歌卫星地图,用于检验分类精度的凉城县2006-2016年统计年鉴以及用于裁剪研究区边界的凉城县行政区划矢量图。

表1 遥感数据来源统计

2.2 数据处理

2.2.1 数据预处理

本文采用的 Landsat 5 TM影像成像时天气晴朗、天空无云,而Landsat8 OLI影像存在少量厚云,因此需对其进行预处理。以厚云区域生成掩膜裁剪同年份其他影像,获得厚云遮盖区域的土地覆盖影像;再与基础影像拼接形成完整影像。由于Landsat 5 TM影像是经过辐射校正、几何校正和几何精校正的产品数据,因此在ENVI软件中,以2006年Landsat 5 TM影像为参考影像,均匀选取30个控制点,利用二次线性内插法对Landsat8 OLI影像进行配准,控制均方根误差在0.5以内;再利用最近邻域法对其进行重采样,以消除几何形变,完成几何校正;然后对两期影像进行FLAASH大气校正处理;最后以凉城县行政区划矢量图生成掩膜,分别对2006年和 2016年的影像进行裁剪,得到研究区域的影像。2006年Landsat5 TM假彩色合成图像如图1所示。

图1 2006年Landsat5 TM波段543合成图像

2.2.2 土地利用/覆被分类

根据凉城县土地利用/覆被特点和研究需要,本文将研究区土地覆盖类型分为建设用地、植被、水体和其他4个类型。首先分别将TM和OLI数据的近红外、红色、绿色波段值合成标准假彩色图像;再根据不同地类在影像上反映的光谱特征和实地调查情况,选取 4种土地覆盖类型的训练样本;然后利用最大似然法进行监督分类[6];最后对分类结果进行剔除小斑点、处理孤岛等分类后处理。对分类结果进行精度评价,得到2006 年的总体精度为96.74%、Kappa系数为0.943 2,2016年的总体精度为93.05%、Kappa系数为0.893 8,分类结果合格,可用于研究分析[7-8]。2006年和2016年土地利用/覆被类型监督分类图如图2所示。

图2 2006年和2016年凉城县土地利用/覆被类型监督分类图

2.3 土地利用动态度

研究某区域的土地利用/覆被变化情况,一方面可从研究时间段内各地类的面积总量增减来分析变化的幅度,另一方面可从各地类的面积变化速率来分析变化的剧烈程度和快慢,而土地利用动态度就是定量表征地类面积变化速率的模型。土地利用动态度模型包括两种:单一土地利用动态度,用来表征研究时段内研究区某一土地利用/覆被类型面积的变化速率;综合土地利用动态度,用来表征研究时段内研究区全部土地利用/覆被类型的变化速率[9]。

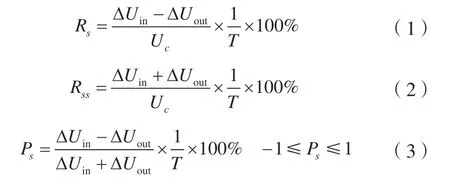

单一土地利用动态度包括3个指标:

式中,T为研究时段,以a为单位;ΔUout为T时段内研究区的某种土地利用类型转化为其他用地类型的总面积;ΔUin为T时段内研究区的其他用地类型转化为该用地类型的总面积;Uc为该土地类型在研究初期的面积;Rs为年均变化速率,反映研究区内某种土地利用类型在研究时段内的年均面积变化速度;Rss为空间变化度,反映研究区内某种土地利用类型在研究时段内空间上发生变化的程度;Ps为变化趋势与状态指数,其范围在-1~1之间。

综合土地利用动态度包括3个指标:

式中,T为研究时段,以a为单位;i为某种土地利用类型;n为土地利用类型总数;ΔUout-i为T时段内研究区的第i种土地利用类型转化为其他用地类型的总面积;ΔUin-i为T时段内研究区的其他土地利用类型转化为第i种土地利用类型的总面积;Uc-i为第i种土地利用类型在研究初期的面积;Rt为综合年均变化速率,反映研究区内所有土地利用类型在研究时段内的年均面积变化速度;Rts为综合空间变化度,反映研究区内所有土地利用类型在研究时段内空间上发生综合变化的程度;Pt为综合变化趋势与状态指数,反映研究区内全部土地利用类型在研究时段内整体的变化趋势与状态,其范围在0~1之间。

3 研究结果与分析

3.1 凉城县植被覆盖变化的数量特征与分析

3.1.1 植被覆盖的面积变化幅度

对分类结果进行数据分析,得到2006-2016年凉城县各种土地利用类型的面积、比例和变化量,如表2、3所示,可以看出,10 a间凉城县植被覆盖由2 389.046 km2减少至1 900.788 km2,缩减面积比达14.179%,是4种土地利用类型中变化程度最大、减少量最大的一个类型;与此同时,建设用地和其他用地面积均有所增加,其他用地面积增加了419.951 km2,增量比达到12.196%,是除植被外变化最明显的一个类型;水体面积略有减少,但变化不显著。

表2 2006-2016年凉城县各种土地利用类型面积统计

3.1.2 植被覆盖的面积变化速度

根据单一土地利用动态度模型,统计两期影像的分类结果,得到2006-2016年凉城县各种土地利用类型分布和变化情况如表3所示;据此计算得到10 a间研究区综合土地利用动态度的3个指数为Rt=1.49%,Rts=4.76%,Pt=3.14%,反映了凉城县10 a间土地利 用/覆被变化的总体趋势,有助于对比研究10 a间研究区植被覆盖的动态变化程度。通过将植被的单一土地利用动态度指数与4种土地利用类型的综合土地利用动态度指数进行比较,可分析得到植被覆盖变化在全部土地类型变化中的剧烈程度。

表3 2006-2016年凉城县各种土地利用类型的动态变化

10 a间凉城县土地利用/覆被变化显著,主要表现为“两增两减”,即建设用地、其他用地面积增加,植被、水体面积减少。从面积的净增减量角度来看,植被面积变化最大,其他用地次之,建设用地居第三位,水体变化最小;其他用地面积激增,而植被面积减少了约14%。从土地利用动态度来看,10 a间研究区土地利用类型中建设用地的年均增长速率最大,空间变化差异最明显,达到45.48%的变化度;植被面积变化量最大,但由于其在研究初期的面积基数大,因此年均变化速率较小,仅2.04%,且呈减少趋势;水体变化相对较稳定,年均变化速率较慢,为-3.04%,空间变化程度最小,为3.50%;其他用地面积变化量仅次于植被,年均变化速率和空间变化程度位于建设用地之后,且呈扩张趋势。综上所述,10 a间研究区土地利用/覆被变化特征主要表现为建设用地、植被和其他用地变化较明显。

3.2 凉城县植被覆盖变化的空间特征与分析

3.2.1 植被覆盖的空间分布情况

凉城县植被覆盖的区域主要分布于境内的两大山体:①位于县城北部的东北—西南走向的蛮汉山,山上的蛮汉山林场育有林地10万多亩,这些林地在水土保持、水源涵养、气候调节等方面效果良好,具有重要的生态价值;②位于县城南部的马头山,其中的平顶山是万亩松林公园。两大山体提供的森林资源使县内的森林覆盖率达到30%,此外还贡献了大面积高覆盖度草地。除了分布在两大山体的林草地,另一个植被覆盖区为分布于岱海盆地的众多耕地,但由于耕地中近70%是旱地,因此植被覆盖度与当年夏季降水量有直接关系。

3.2.2 植被覆盖的空间变化情况

在ENVI软件中对两期土地利用/覆被分类结果进行处理,得到凉城县2006-2016年的土地利用类型转移矩阵(表4),进而分析各种土地利用类型的相互转化情况[10]。10 a间建设用地的主要转出类型为植被和其他用地,主要转入类型也为植被和其他用地,但转入量高于转出量。42.8%的植被转化为其他用地类型,主要转出类型为建设用地和其他用地;其他用地类型中49.7%的建设用地、14.3%的水体、53.9%的其他用地转化为植被。虽然有其他类型土地转入,但研究区初期植被面积在总土地面积中的占比高达70%,转出面积大于转入面积,因此植被覆盖面积总体是减少的。水体的主要转入类型为植被和其他用地,转入量低于转出量。其他用地的转入类型和转出类型均以植被为主,转入量高于转出量。由此可见,2006-2016年凉城县的植被、水域面积减少,建设用地、其他用地面积增加。

表4 2006-2016年凉城县土地利用类型转移矩阵/km2

为了更直观地分析10 a间凉城县植被覆盖的空间变化情况,本文将两期分类结果进行叠加,得到植被转化为建设用地、水体和其他用地3个类型的空间分布图(图3)以及建设用地、水体和其他用地转化为植被的空间分布图(图4)。由图3可知,2006-2016年植被覆盖减少的总面积为1 022.523 km2,其中967.497 km2的植被转化为其他用地,占植被覆盖减少总面积的94.6%,从空间分布来看,植被转化为其他用地主要发生在蛮汉山和马头山的阳坡以及东部丘陵区;53.524 km2的植被转化为建设用地,占植被覆盖减少总面积的5.2%,这一变化主要分布在岱海盆地,地处其上的麦胡图镇、岱海镇和六苏木镇是建设用地增加最明显的3个区域。由图4可知,2006-2016年植被覆盖面积共增加了534.243 km2;在新增的植被覆盖面积中,其他用地的贡献最大,507.348 km2的其他用地转化为植被,占新增植被覆盖总面积的95.0%,从空间分布来看,其他用地转化为植被主要发生在岱海盆地西南部和丘陵区的缓坡。其原因在于,岱海盆地是凉城县主要的种植区域,其西南部以旱地为主,某些时相的植被覆盖度会较低;而东部丘陵区的缓坡,由于人为垦荒,大量转化为耕地,因此成为植被覆盖转入的一大来源。

图3 2006-2016年凉城县植被转化为其他土地 利用类型的情况

图4 2006-2016年凉城县其他土地利用类型转化 为植被的情况

3.3 影响植被覆盖动态变化的因素

3.3.1 气候因素

2006-2016年植被覆盖面积呈缩减趋势,减少的比例约为14%,主要转出类型为其他用地,主要发生在蛮汉山和马头山的阳坡地带以及东部丘陵地区。凉城县境内两大山体的阴坡均常年覆盖着以针叶林为主的有林地、次生林,灌丛,高覆盖度草地以及林场培育的人工林;但在山体的阳坡,由于县内较大的日温差、蒸发量和不稳定的降水量,导致其植物生长情况远不如阴坡,一般分布有稀疏的针叶林、灌丛或中、低覆盖度的草地,因此山体阳坡的植被覆盖度与当年当季的降水量以及气温等情况有直接关系。结合在永兴镇、岱海镇、麦胡图镇的实地考察结果可知,蛮汉山、马头山及其支脉的阳坡分布着大面积荒草地,甚至是裸土、裸岩,这些地方在影像上的光谱信息接近裸地,因此被归为其他用地。此外,在植被的转入类型中,水体转入植被与气候有关。岱海是凉城县水体的主要组成部分,而10 a间受气候暖干化的影响其面积缩减了近25 km2,从图4可直观看出岱海水域缩减,其中约一半成为海藻、水草的分布区,即由水体转化为植被[11]。

3.3.2 地形因素

植被覆盖的动态变化与地形因子联系密切。植被覆盖随高程梯度和坡度梯度的变化如图5、6所示,可以看出,在高程<1 300 m且坡度<4 的区域植被覆盖面积净增加,其余区域植被覆盖面积净减少;在高程<1 400 m且坡度<8 的区域植被覆盖增加面积占植被覆盖总增加面积的70%。随着坡度的增加,水力侵蚀导致水土流失增强,造成土壤养分的流失,植被退化严重。位于凉城县东部的丘陵地区,是黄土丘陵的一部分,属于半干旱丘陵,虽然经过一系列生态改善举措来缓解丘陵沟壑区水土流失问题,但丘陵区的宜林地有限,土壤肥力低下,草地覆盖度较低,丘陵区植被覆盖呈退化趋势。

图5 植被覆盖随高程梯度的变化

图6 植被覆盖随坡度梯度的变化

3.3.3 人为因素

人类活动是影响植被覆盖变化的重要因素,其对植被的影响分为正面效应(如生态工程)和负面效应(如城市扩张)两类[12-13]。一方面,受城镇规划和政策的影响,建设用地和其他用地均有部分转化为植被,其中建设用地转化为植被的面积较少,主要是由于城镇和乡村规划,人为地将一些建设用地绿化;同时凉城县一直以来都重视林业建设,为了保持水土、改善生态环境,不断开发丘陵沟壑区的宜林土地资源,变荒为林,东部丘陵区和山脚处宜耕的缓坡平地被开垦,因地制宜地种植作物。另一方面,受城镇扩张和“十个全覆盖”工程的影响,植被转出为建设用地,主要发生在岱海盆地,转化面积为53.524 km2[14]。岱海盆地宜居宜农,使得县内人口不断流入此处。2000年后,人口不断由农村迁入城镇。10 a来城镇的建设用地(包括居民住房用地、道路硬化、公共休闲娱乐用地、公园用地)快速扩张,因此一部分草地和荒地转入为 建设用地;而其余地区增加的建设用地则与内蒙古自治区于2014年开始实施的“十个全覆盖”工程有关,工程旨在促进城乡公共服务均等化,主要是对农村牧区的残墙破房、脏乱泥泞的土路进行危房改造、重建和道路硬化等举措,使得农村地区大面积覆砖盖瓦、硬化,因此有部分植被转化为建设用地。

4 结 语

本文利用2006年和2016年两期Landsat TM/OLI 影像研究了凉城县10 a间的植被覆盖动态变化情况。研究结果表明:①2006-2016年凉城县的植被覆盖面积有所减少,总面积由2 389.046 km2减少为 1 900.766 km2;②10 a间凉城县植被覆盖的年均变化速率为-2.04%,呈缓慢减少趋势,空间变化度为6.52% ,空间变化差异较明显;③凉城县大面积的植被覆盖主要由山体、丘陵构成,特别是蛮汉山和马头山维持着县内良好的生态平衡,影响着局地气候,为野生动植物创造了良好的生存环境,也为居民营造了适宜的生态环境;④10 a间凉城县植被覆盖变化受气候因素、地形因素和人为因素驱动,植被覆盖减少 一方面转化为其他用地,主要发生在蛮汉山和马头山的阳坡地带以及东部丘陵区,与气候和地形的关系密切,另一方面转化为建设用地,特别是在岱海盆地较为明显,与政策和城镇化有关。