高校网络意识形态话语权建构研究

聂娜

摘 要:意识形态是国家软实力中极为重要的一部分,如今在意识形态领域的斗争更多地表现在话语权上。随着互联网技术的飞速发展,网络意识形态话语权的争夺与掌控日趋激烈,高校网络意识形态话语权建构面临着巨大挑战。网络意识形态话语权呈现出虚实相融合、超时空渗透、自由交互性和复杂多元化等新特征。进一步提高网络空间的控制力,增强高校网络舆论引导力,疏解非理性话语心境,提升主流意识形态话语能量,拓展马克思主义话语空间,才能在日益复杂的网络舆情领域有效掌握意识形态话语权。

关键词:网络;意识形态;话语权;马克思主义

党的十九届五中全会提出:“要坚定不移建设网络强国、数字中国,加快数字化发展。把握信息革命的‘时与‘势,增强‘四个意识、坚定‘四个自信、做到‘两个维护,紧扣准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局,扎实做好网络安全和信息化各项工作。”互联网技术的迅猛发展,促使各种意识形态在网络中争夺主导地位,话语权在网络空间中产生了博弈。国家主席习近平向“世界互联网大会·互联网发展论坛”致贺信强调:“把握信息革命历史机遇,培育创新发展新动能,开创数字合作新局面,打造网络安全新格局,构建网络空间命运共同体,携手创造人类更加美好的未来。”在新的历史条件下,认清当前我国高校网络意识形态治理所面临的复杂形势和问题,通过对高校网络意识形态治理的逻辑理论的探讨和研究,把握高校网络意识形态领域对青年大学生的主导权和话语权,做好新形势下思想政治工作的重大战略研判,对高校建设网络意识形态阵地具有积极的现实意义与研究意义。

一、网络意识形态话语权的理论阐释

(一)网络意识形态话语权的内涵

1.网络意识形态发生的基本维度

巴拉达特在《意识形态起源和影响》一书中间接阐述了意识形态发生的内在机制,揭示了意识形态就是对社会变迁的“解释并合理化”。互联网慢慢发展为战略性基础设施,推动了人类生产生活方式的变革,对人类的精神世界产生了巨大影响,而与之同时产生的网络意识形态,则是基于网络技术发展的一种新形态。从本质上来看,意识形态在一定程度上反映了人们的社会经济生活状态从现实到观念上的转变。从“网络意识形态”到“意识形态的新样态”的转变,并不是改变了意识形态内在规定性的原因,而是因为意识形态赖以生存的社会交往实践活动场所正由“传统社会”向“网络空间”转变。通过这种新情况的影响,传统意识形态的“样态”也发生了新的改变。网络意识形态是在虚拟与现实社会高度渗透融合下生成的意识形态新样态。

2.网络意识形态话语权的概念厘定

意识形态和话语权已经成为一个不可分割的整体,意识形态的外在表现形式和重要工具是话语权。只有掌握意识形态的话语权,使其政治思想和价值观念对社会产生更大的影响,进而加以整合和控制,才能引导其他社会思潮。在现实社会中,国家执政党掌握着国家政治领导权、经济文化发展权,也必须构建意识形态话语权。随着互联网技术的快速普及,网络意识形态话语权的影响力不断增强,在网络中形成话语生产权、引导权、调控权。

(二)网络意识形态话语权的双面性

作为新兴传播媒体,网络具有全球开放性、自由多元性、虚拟性、及时性、去中心化等特征。这些特征使意识形态的传播具有多重影响:一方面,网络对中国主流意识形态的传播有很大的促进作用;另一方面,欧美国家也同样在利用网络优势推行非主流价值观念,这削弱甚至危及到我国意识形态话语权。在目前的网络环境下,网络意识形态话语权的争夺与增强网络意识形态的安全性有很大关联。

1.网络意识形态话语权的特征

虚实相融合。归根结底,现实社会需要一种特殊的反映模式,即网络话语的思想价值观念。网络意识形态话语通过不断传播、发展和壮大,深刻影响着我国现实社会意识形态的构建。

超时空渗透。互联网可以使信息传播置放于任意时空中,超越时间和空间的限制,很大程度上削弱了传统媒介对话语的审查,从而加强了传播主体的话语权。网络意识形态话语权作为现代的一种非集权的权力结构,如毛细血管般遍布于网络的各个角落,并能自由选择不同的传播方式,从而进行超时空扩散和渗透。

自由交互性。正是因为自由共享的网络文化精神,超越了地域、身份等一系列制约的网络话语主体,促进了网络话语权从“权力精英”阶层扩散到网民阶层,达到了全媒体综合、全对象覆盖、全感官刺激的程度,使得感性化的网络意识形态信息无处不在、无时不在,进而形成了话语主体的自由交互,从而产生认同接纳、协商融合效应,极大地提升了网络意识形态的影响力。

复杂多元化。以互联网为核心的新媒体发展迅猛,海量信息的进入几乎是“零门槛”,因此网络中必然会映射出现实社会中的多元化思潮和价值观念的交流、碰撞,导致网络意识形态话语权呈现出多元化特征:一方面,在全球互联网中,存在着不同类型的网络意识形态和网络意识形态话语权不间断的斗争;另一方面,在一个国家的网络空间中,该国本身的网络意识形态和外部错综复杂的网络意识形态话语相互交错,多元化特征逐渐凸显。

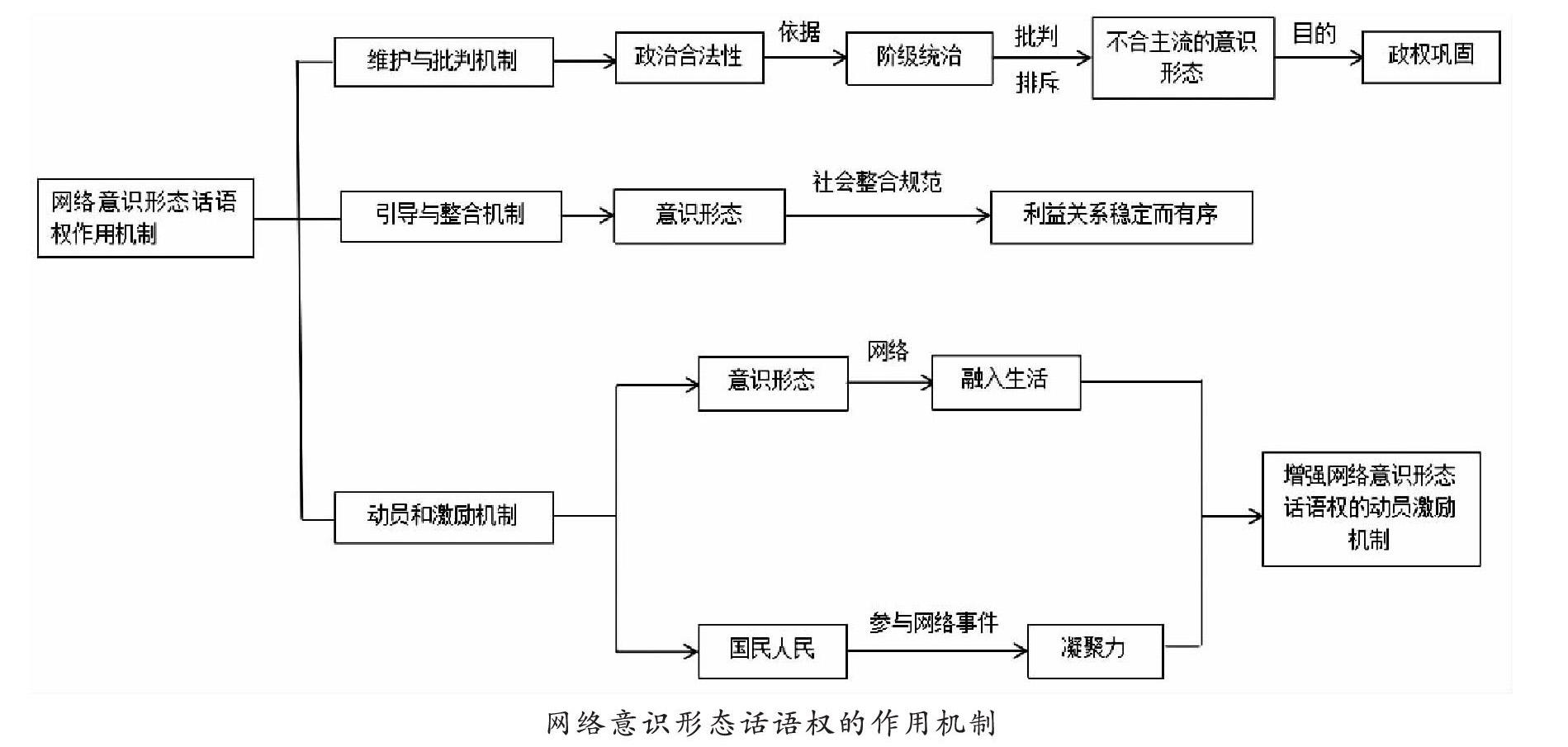

2.网络意识形态话语权的作用机制

从某种程度上来说,网络意识形态话语体系比传统意识形态话语体系更容易导致思想价值体系的偏离和网络虚拟社会的杂然无序。在互联网这个战场上,我们能否顶得住、打得赢,直接关系到我国意识形态安全和政权安全。因此,要充分发挥网络意识形态话语权的作用机制(如下图所示),提高网络综合治理能力,形成党委领导、政府管理、企业履责、社会监督、网民自律等多主体参与,经济、法律、技术等多种手段相結合的综合治网格局。

(1)维护与批判机制。在主流意识形态引领社会思潮过程中,坚持马克思主义批判性,通过辩证否定的内在逻辑对社会思潮进行扬弃,从而实现对社会思潮的真正引领,达成社会共识。当今,在网络空间加强主流意识形态的建设,对不符合主流的意识形态进行批评和排斥,在高校层面可以发挥更好的思想政治教育的意识形态功能。

(2)引导与整合机制。“意识形态有着一种必不可少的社会整合规范的功能,它引导人们追求利益的合理化,对不同主体之间的利益冲突的协调,从而使各种利益关系组成一个平衡稳定而又有序的系统”。在现实世界中,话语权延伸到网络,作为网络意识形态话语权,是国家执政党协调社会各个层面的基本要求。网络意识形态在现实和网络社会中发挥着引导规范与协调整合的作用。

(3)动员与激励机制。当一种思想价值体系成为主流意识形态后,通过教育的学习和传播,其可以成为网络中主流思想进而引导大众思维。动员与激励机制可概括为两点:一是将政治理念、宗教信仰等借助网络平台有效地向全国人民传播、灌输,将主流意识形态作为一种判断标准和行为规范融入日常生活。二是动员国民积极参与到网络事件的应对和处理中,通过自身参与、切实体会使主流意识形态与网络群众意见相结合,进一步增强网络意识形态话语权的动员与激励机制。

二、高校网络意识形态话语权建构面临的机遇与挑战

(一)高校网络意识形态话语权建构面临的机遇

在高校网络主流意识形态话语权的建构中,高校思想政治工作者可以借助全球化的浪潮,充分利用网络空间,密切关注网络发展的新动向和新趋势,并以此为契机,通过新媒体平台将自身融入学生聚集度高、关注度高的网络社区,积极构建当前高校网络主流意识形态,积极促进网络意识形态的发展。在国际意识形态百家争鸣的大环境下,一方面,我们要积极构建马克思主义话语体系和新时代中国特色社会主义话语体系;另一方面,我们要有面对各种挑战和困难的信心,努力推进中国特色社会主义进程,增强在青年学生中的主流意识形态影响力和感召力。

(二)高校网络意识形态话语权建构面临的挑战

网络暴力与言论自由的矛盾。当青年网络群体掌握或多或少的网络话语权时,往往会将自己现实生活中产生的不满和消极情绪发泄到网络上。长此以往,青年网络群体在网络上的表达愈发偏激和随意,网络空间“言论自由”的边界被模糊化,导致青年网络群体对“言论自由”误读甚至滥用。

传统意识形态与新型社会主义意识形态话语权的争夺。社会主义核心价值观的提出,一些网络群体不仅不认同,反而在网络上借传播中国悠久历史、中华传统文化之名,大肆宣扬历史复古主义,以古讽今、扬古去今。

非主流意识形态与马克思主义意识形态的对峙。在当前的舆论生态与格局中,主流意识形态话语权正受到非主流意识形态的“挤压”。高校思想政治工作者应着重于促使学生运用主流意识形态自觉辨别事物的是非真伪,从而逐步培养学生接受马克思主义主流意识形态,进而促进高校主流意识形态向着积极的方向发展。

三、当前高校网络意识形态话语权建构的具体路径解析

(一)培养优秀教师队伍,发挥主流舆论引领作用

高校思想政治教育工作的开展,需要培养一支政治立场坚定、道德素质过硬、能够引领网络发展、认同当前主流意识形态、具有极强的说理能力、在遇到问题时能做出较好反应的青年教师队伍。青年教师也应当是掌握网络知识的行家里手,他们既能够凭借个人的专业知识指引学生从马克思主义的角度、观点和方法去认识解决问题,又能够通过网络新媒体技术改变主流意识形态的传播方式,致力于丰富网络意识形态传播方式,进而使我国网络意识形态话语权的建构更加轻松活泼,更有亲和力。

(二)構建特色话语权体系,坚定青年学生“四个自信”

习近平总书记在党的十九大报告中多次强调,要在新时代开辟意识形态工作新局面,进一步努力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,努力开创新时代意识形态工作新局面。高校网络意识形态的建构,需要教师不仅能清晰地表达自己的理念,更要努力学会从战略高地上争取话语主动权,改变长期以来的被动地位,化被动为主动。教师要用简而清晰、接受度高的话语,介绍和宣传中国特色道路、中国经验,弘扬中华传统文化,把中国先进的治国理念上升为中国话语权,提升国际认可度,坚定青年学生的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,构建具有中国特色的话语权体系。

(三)搭建优质高校自媒体平台,坚守网络意识形态阵地

高校要充分利用自媒体,建立学校的官方自媒体运营平台,使学校、学院、班级等平台充分发挥作用。同时,培养思想态度积极、学习成绩优异的学生干部,通过发挥学生干部的带动引领作用,提升青年学生的思想政治素质。此外,学生工作部门要抓住青年学生的兴趣、个性等特点,举办学生喜爱的高雅校园文化活动、校园比赛、教学讲座等,在学生的学习生活中融入主流意识思想,帮助学生克服在校期间遇到的挫折,使学生获得更多的幸福感。

参考文献:

[1]中共中央宣传部.习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲[M].北京:学习出版社,2018.

[2]习近平.推动媒体融合向纵深发展 巩固全党全国人民共同思想基础[N].人民日报,2019-01-26.

[3]刘澜.网络背景下高校意识形态工作探析[J].学校党建与思想教育,2021(6).

[4]陈小环.全媒体时代高校网络意识形态话语权构建探析[J].中北大学学报(社会科学版),2021(4).

[5]柏华.新时代高校网络意识形态工作探究[J].学校党建与思想教育,2020(22).

[6]王永贵,张晓忠,夏禹,等.经济全球化与我国社会主流意识形态建设研究[M].北京:人民出版社,2010.

[7]刘洋溪,陈瑞婷.加强高校在网络空间意识形态话语权的建构[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2020(9).

[8]李玉春,李姗姗.高校新时代网络主流意识形态话语权建构对策研究[J].科技风,2020(6).

责编:初 心