岳阳楼的异“心”异“情”

徐燕红

文言文因与学生所处时代相距较远,文言文在生活中使用的频率也较低,学生对其比较陌生,甚至畏怯。如何在“言”与“文”有机融合的前提下,走进文本,明确文言文的文体是十分重要的。

在理论界,散文一般分为三大常规类型: 叙事散文、抒情散文、议论散文。

叙事散文善于通过某些生活片段,某些生活场景以及人物最突出的个性特征的“散点式”刻画,来表现人物的形神风貌,揭示事件的审美意义,从而抒发作者特定的感受和情思。抒情散文一般“作者的诗情间接地附丽于山川名胜、自然景物之中,托物言志、情景交融,往往形成诗一般的意境,或者借物借景,直接让主观诗情从文字中涌流出来”。议论散文它“由具体的事物和现象所感兴,围绕着某种诗意感受,放開笔墨,纵横议论,形成融情于理、情理交融的境;或者采取形象化的手法,即借助于可感触的人、事、景、物的叙写来议论,这一类散文以议论为主,仍然结为主观的抒情”。可见,抒情散文与议论散文都注重诗意,诗意如何营造,这就需要借助美景。《岳阳楼记》作为一篇融抒情、议论于一体的散文,对于它的教学必须重视“景”,也始于“景”。

一、走进文本,赏美景

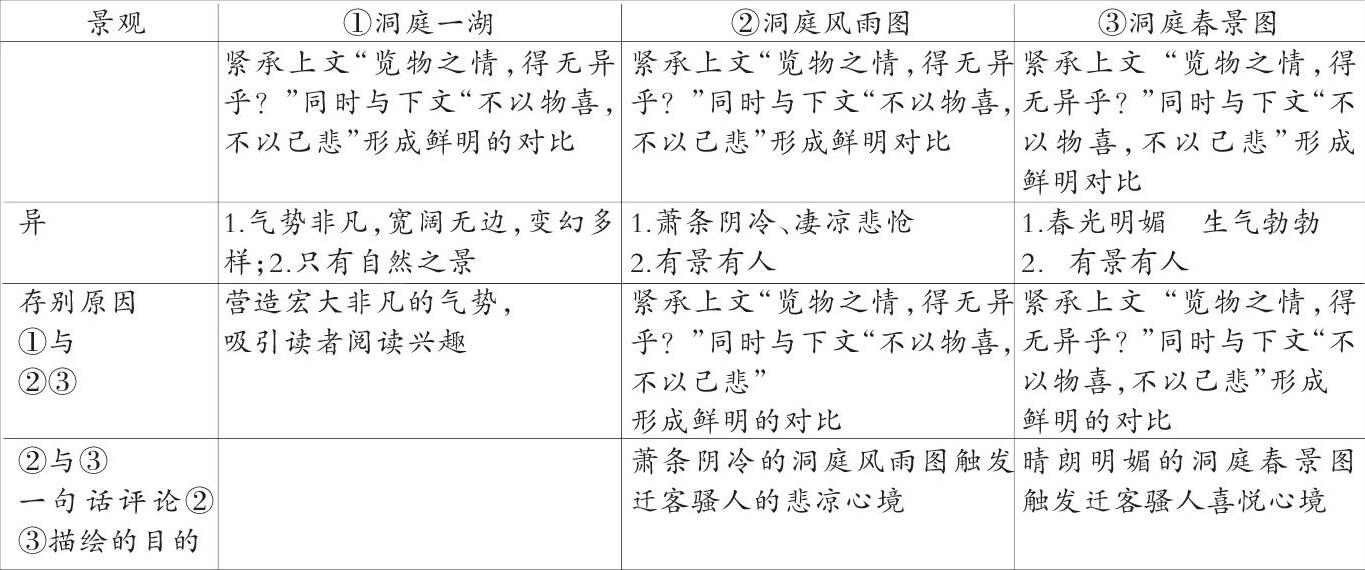

至于散文中的“景”要教什么,这就需要“寻找文本的核心价值。有的是内容上的人文价值,那么教学内容侧重于精神思想;有的是形式上的表达价值,那么教学内容侧重表达智慧;有的仅仅是材料中的蕴含价值,那么教学内容侧重于积累借鉴。”结合统编教材单元编排目标“本单元所选的诗文在描写景物、抒发情感的同时,也表达了作者的政治理想、志趣抱负。学习时,要注意体会古人寄托在山水名胜中的思想情感,感受他们的忧乐情怀。”就此看,《岳阳楼记》教学内容应侧重于精神思想,在欣赏美景中,感受作者的精神思想。本文的美景主要是“洞庭一湖”、洞庭风雨图和洞庭春景图。借助丰富的想象,教师可以搭建学生与文本之间沟通的桥梁,通过欣赏景观,明确不同景观的特点。“洞庭一湖”的特点气势非凡,宽阔无边,变幻多样;洞庭风雨图则萧条阴冷、凄凉悲怆;洞庭春景图则春光明媚,生气勃勃。同时,再进一步比较景观的异同点。在形式上,第一幅景观只有景,而后两幅景观中有景也有人,“商旅不行”“渔歌互答”,教师再进一步追问,作者为什么这样安排,自然明确描写“洞庭一湖”是为了营造宏大非凡的气势,吸引读者阅读兴趣,而后两者有景有人,是紧承上文“览物之情,得无异乎?”同时与下文“不以物喜,不以己悲”形成鲜明的对比。至于对比的目的与意义是什么,可以再追问下一个问题,“商旅不行”和“渔歌互答”能不能互换位置,显然不能,首先渲染的已经截然不同,互换后不符,其次学生可明白萧条阴冷的洞庭风雨图触发了迁客骚人的悲凉心境,晴朗明媚的洞庭春景图触发了迁客骚人喜悦的心境,这也就自然过渡到写景句后的抒情句的意义。最后追问一个问题——给后两幅图景写一句评论(可参考改动最后一节的一句话)——归纳作者描绘后两幅图景的目的——“以物喜,以己悲”。

王荣生教授《阅读教学教什么》一书中指出:“古代散文(文言文)作品的文学性, 主要体现在语言的锤炼和章法的考究这两个方面。”从语言的锤炼角度,《岳阳楼记》景观的教学实现走进文本,共赏美景,发现美景异同点,又透过美景,给予“支架”(改动最后一节中的一句话,来评论作者描绘阴晴洞庭湖美景的原因),在层层追问教学下,抽丝剥茧,教师带领学生初略了美景背后的用意,这也契合《语文课程标准》(2011)对初中文言文的学习做出的要求:“阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品味。”

二、透过美景,看异心

结构主义教学理论认为,任何一门学科都有一个基本结构,即具有其内在的规律性。它反映了事物间的联系,包含了“普遍而强有力的适应性”。不论教什么学科,都必须使学生理解学科的基本结构,而学科的基本结构即各门学科的基本概念、基本原理和规律。换言之,世界不是由单一的物组成的,而是由物与物之间的关系组成的,而要理清文本中的人事物之间的关系,不妨采用鱼骨分析法,达到提要钩玄的目的。

鱼骨分析法,又名因果分析法,是一种发现问题“根本原因”的分析方法,它由日本管理大师石川馨先生所发展出来的,故又名石川图。它是一种透过现象看本质的分析方法。鱼骨图的鱼头和鱼尾总是有所呼应的,其余的由鱼骨组成,鱼骨为特性要素。

根据鱼骨图,为了探究作者“异心”,教师可以把“异”放在①,“心”放在⑨。明确这两处后,教师就可以发问,谁与谁是异心,那么②是古仁人,③是迁客骚人。继续追问,“异”在何处,那么进一步明确,第一,前者“不以物喜,不以己悲”,也就是④,后者“以物喜,以己悲” 也就是⑤,第二,前者“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”即为⑥,后者无“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”为⑦。最后,教师需要引导学生明白,古仁人与迁客骚人相比,具有怎样不同的“心”,学生即明白古仁人具有旷达的胸襟和远大的抱负,这就指向了鱼尾⑨。从这个鱼骨图中,自然而然地,学生就明白这篇文章采用了对比手法,通过古仁人与迁客骚人的对比,表达了作者“不以物喜,不以己悲”的旷达胸襟和“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的远大抱负。

“散文是作家的心灵写诗,也是心灵写实。作家往往从内心主体体验出发,拨开纷纷扰扰的生活表象,通过观察人生、描摹世态,对于人的存在、人的心灵世界进行探寻和追问,直面灵魂的悸动、精神的痛楚。真挚、纯洁、深邃、博大、慈爱、忧郁、思辨、挣扎、对抗、战栗、煎熬、疼痛……毫发毕现。散文贵在有“我”,品读散文的关键,是要体会作者的个人性情、微妙情绪和独特感悟。因此,必须充分重视散文的背景,要知道作家的身世、性情、嗜好、思想、信仰、命运等。”这就是“知人论世”。不仅要知人论世,而且在教学恰当处知人论世更是十分重要,浙江省宁波市海曙区初中语文教研员陈菊飞老师曾说:“应该在学生对文本的思想情感有了初步了解后,教师才可以借此拓展,或出示背景资料、人物生平,或出示作者其它作品,或将同时代相关作品等加以佐证。千万不要在学生文本学习尚未深入之前,就急于抛出预先准备的材料。否则,就很容易使学生认为,阅读作品,只需要简单地根据作者的身份或个性特点贴个标签而已。”此时,出示作者的背景资料,有助于学生进一步探究作者的写作目的。好友滕子京虽才华出众却豪迈自负,为权贵所妒忌,在庆历四年被贬到岳州。范仲淹熟知他的性格,几次想劝慰开导他,苦于没有机会。第二年,滕子京重修岳阳楼,写信请范仲淹作记。于是,同样处于人生低谷的范仲淹写下了这样一名篇。结合这一背景资料,教师可以进一步引导学生探究“微斯人,吾谁与归?”背后的丰富情感。其实,这是文章不仅是写古仁人的胸襟与抱负,更是书写范仲淹自己“不以物喜,不以己悲”的旷达胸襟与“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的远大抱负,也是对好友的宽慰,鼓励劝勉好友志存高远。简而言之,这“异心”是明志劝达。

三、把握异心,悟异情

教师对文本解读的深度与广度决定了学生思想活动的边界。文本解读是阅读主体通过对文本的感知、理解、评价,进而产生感受、体验和理解并形成对文本的价值取向的过程,在这个过程中,阅读主体对文本的理解、解释、建构,是物我同化、相融互生的,是自我灵魂的写照,是主体生命意义的投射。阅读主体凭借自己的感受力和想象力,披文入情,不仅要解读文本的字面义,更要品味文本的字中义,字外义,破解文本的文字“密码”,准确理解文本和感悟文本,实现作者与读者的交流、碰撞,并最终形成对文本的理解。王荣生教授《阅读教学教什么》一书中指出:“古代散文(文言文)作品的文学性,主要体现在语言的锤炼和章法的考究这两个方面。”最后,教师可以引导学生从章法考究上体悟异情。这一点,教师可以设置两个问题引导学生探究:1.为什么作者要先描写洞庭湖的景观,而不直接由“览物之情,得无异乎?”开始。2.作者为什么是描写洞庭湖水来写情,而不写山,或山水。这两个问题看似“刁钻”,但对学生解读文本的深度与广度却非常重要与关键。

首先,作者描写洞庭湖景观,开篇营造宏大壮阔的气氛,暗示自己不凡的胸襟与气魄。同时与迁客骚人的患得患失的狭隘目光形成了鲜明的对比,这也为结尾作者表达自己的情感做铺垫,进一步深化自己的志趣。

意与法构成了山水艺术的两个重要主体。意产生于作者对自然界的观察、体味和领悟,自然中的一切事物,无论是动态的还是静态的,都给书画家启迪。其实,它们同样也给文学家以启迪。《论语》记载,子曰:“知者乐水,仁者樂山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。”山是沉稳的、厚重的,就如利奥波德所言“像山一样思考”,而水是文静的、通达的,也如梭罗“神的一滴”。而在《岳阳楼记》中,作者也描绘到山之景“衔远山”,但为什么还是借助洞庭湖水明志呢,这也暗示了范仲淹的心思了,以澄澈深邃之水书写自己通达蕴藉之思。浩渺的洞庭湖水,宽广无边,气势伟岸,暗示作者和古仁人一样,有着豁达的胸襟和远大的抱负,也是作者劝慰好友滕子京“不以物喜,不以己悲”和“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。而且洞庭湖面“朝晖夕阴,气象万千”,迁客骚人面对萧条阴冷的阴雨天气时,“感极而悲者矣”,面对晴朗明媚春光时,“其喜洋洋者矣”,但唯有洞庭湖从容吞吐万物,也唯有古仁人(含作者和滕子京)如水一般化解喜悲之感。这柔情似水的背后是作者的家国担当、责任意识。

《岳阳楼记》中迁客骚人“览物之情,得无异乎?”古仁人“或异二者之为”,把握了“异”,也就掌握了这篇文章的钥匙,始于景,建于心,终于情。

参考文献:

[1]沈义贞.中国当代散文艺术演变史[M].浙江大学出版社,2000:16.19.19.

[2]曹明海,宫梅娟.理解与建构,语文阅读活动论[M].山东:青岛汉阳大学出版社,2001:142.

[3]方遒.散文学综论[M].安徽:安徽教育出版社,2004:39.

[4]王开东.我行我素教语文[M].北京:教育科学出版社,2019:134,130.

[5]王纪人.文艺学与语文教育[M].上海:上海教育出版社,1995.4:173.

[6]中华人民共和国教育部制定.语文课程标准(2011年版).北京:北京师范大学出版社,2012.1.