核心素养指引下的学生高阶思维能力的培养与评价

——以高中生物学“细胞膜的结构与功能”大单元教学设计为例

李小岑 徐 扬 罗红梅

(1.北京市一六一中学 北京 100053)

(2.北京教育学院数学与科学教育学院 北京 100120)

(3.北京教育学院学科教育学研究中心 北京 100120)

生命科学是一门探究生命现象和生命活动规律的自然科学。高中阶段生物学课程的终极目标是要提升学生的生物学学科核心素养水平,并通过学生高阶思维的形成,帮助学生增强在真实情境中的问题解决能力,逐步树立学生的社会主义核心价值观。

1 生物学学科核心素养对于学生高阶思维能力培养的价值

生物学学科核心素养是学生在解决真实生物学问题时所表现出来的必备品格和关键能力,对于学生高阶思维的培养具有重要的价值和意义。特别是在以生物学学科核心素养为宗旨的教学实践中,教师应该采用何种单元教学模式和评价方式,才能培养出学生的高阶思维?下面以“细胞膜的结构和功能”这一单元教学为例,浅谈学生高阶思维的培养以及增值评价的过程。

2 基于高阶思维能力培养与评价的大单元教学设计

关于高阶思维(high-order thinking,HOTS)这一概念,最早是由布卢姆在1956年所提出的。其理论依据了学习者个体思维的复杂程度,将思维进一步划分为记忆、理解、应用、分析、评价和创造6个层次,其中,后三级水平被归属于高阶思维的范畴。此后,美国批判性思维理论的创始人R.H.Ennis将其总结为人类能够对一些抽象的问题进行思考,并且善于对知识进行归纳总结,依靠逻辑思维能力对结果进行推断的过程。目前,国内学界普遍认为,高阶思维是人类在较高认知水平层次上的心智活动或认知能力,包含了人们对于复杂问题的探究、批判、创造等方面的综合能力。因此,这种高阶思维的形成往往需要一个单元课程作为载体,并通过不同的单元组合模块,才能帮助学生从简单思维搭建的问题入手,并逐步过渡到高阶思维能力的形成。

2.1 逐层推进,基于核心素养培养目标提升学生的思维能力

依据《普通高中生物学课程标准(2017年版)》的相关要求,学生在本单元学习中对于细胞膜结构和功能观的理解,将有利于学生从微观层面更好地理解生命的本质,同时也能够在学科核心素养的指引下,逐步实现学生高阶思维培养在教学目标中的落实和分解,如图1所示。

图1 大单元教学中具体目标在不同课程章节中的逻辑分布(以“细胞膜的结构和功能”大单元教学为例)

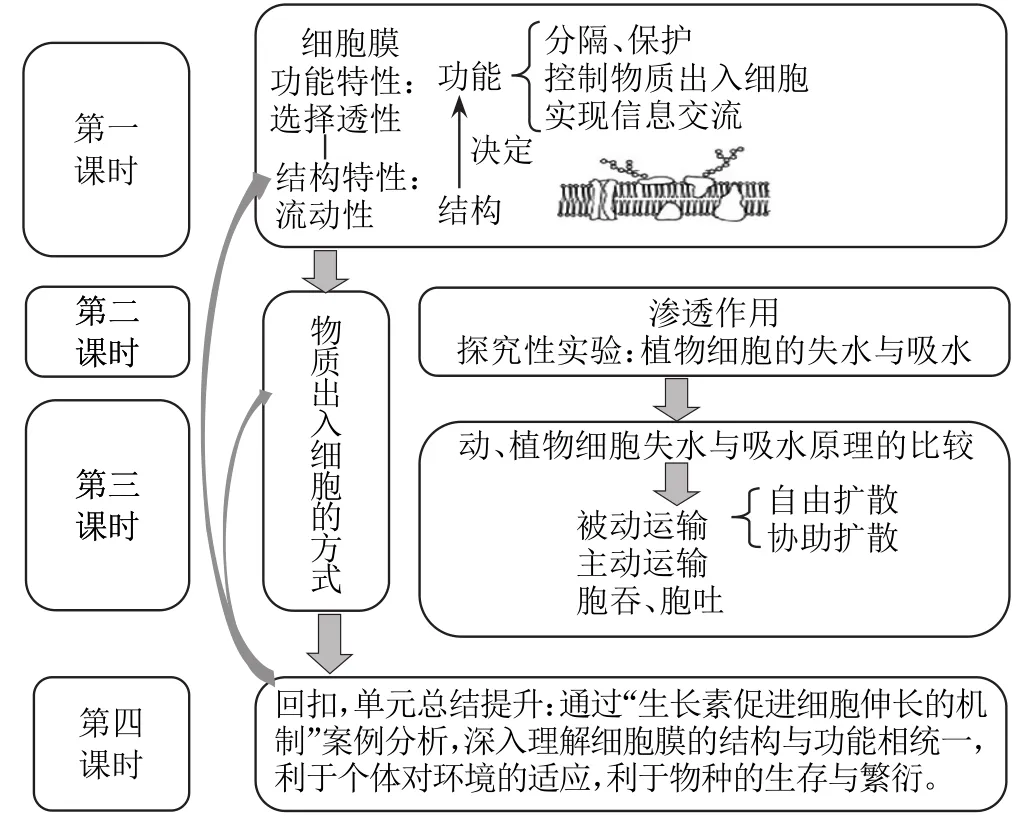

在本单元教学中,教师高度关注不同课时模块间的逻辑联系,依据教学目标,建立了不同课时教学内容间的内在进阶关系(图2),并采用逐层深入的方式,前期注重学生低阶思维结构的搭建,后期帮助学生在真实情境中对于已经形成的低阶思维进行整合和评价,并进一步形成高阶的思维能力。具体而言,教师在第一、二、三课时,侧重于学科重要概念的落实(包括实践活动,科学史),帮助学生进行概念知识体系的搭建,助力生命观念的形成。在第四课时的设计中,教师利用“生长素促进细胞伸长的机制”的科研案例,重点发展分析、综合、评价和创新等能力,达到高阶思维能力培养的至高点。

图2 课时教学内容的内在进阶关系

不同课时内容作为高阶思维培养的承接载体,利用不同课时中多元化的教学方式实现对于学生高阶思维的培养。首先,教师利用丰富的科学史实,设置问题串,引领学生构建细胞膜结构模型、提出假说,使学生学习根据科学史实验提出假说、验证和修正模型。其次,教师以探究性问题为驱动,提出问题:“植物细胞进入高浓度溶液环境和清水中会有什么变化?”并以此问题启发学生开展实验探究,实践“植物细胞的失水与吸水”的具体过程。此外,教师还可结合案例,引导学生构建概念。最终,学生通过教师给出植物细胞“酸生长”特性研究的科学史素材,进行一系列的高阶思维活动,如分析实验结果,阐明实验结论,进一步提出问题,设计实验验证假说并绘制分子机制逻辑通路图。以上不同的课时内容实现了课程内容的逐层推进,提升学生的思维能力。

2.2 多元评价,引导学生高阶思维能力的自然形成

评价作为学生高阶思维能力发展的推进元素,应促进教师的“教”与学生的“学”的“完美融合”。首先,评价方式应体现多样性和多元化。在本单元的教学中,教师除了采用传统的作业习题、纸笔测验等结果性评价外,还尝试了将评价嵌入教学过程,关注形成性评价。例如,制作学案对学生成长过程进行记录。随堂的小组讨论、实验分析和实验设计的各个环节,记录学生的学习成长过程,关注增值评价效果。教师可以利用学生亲手制作细胞膜流动镶嵌模型,从模型的科学性角度以及展示环节的作品介绍情况来评价学生对知识的掌握程度。此外,教师还对学生的课堂行为进行了观察,将学生自评、互评与师评相结合,量化结果(表1)。

表1 针对学生课堂行为的表现性评价观察量表

教师基于以上的评价量规,对学生的课堂学习行为进行了分析。结果发现,通过以上的教学实践,学生能够落实知识性内容,并且能参与到情境教学中,提升分析和解决问题的能力。在模型制作活动中,通过表现性评价的方式,从教师的课堂观察和学生的自评、互评结果看,随着不同课时的推进,学生思维能力得到培养,核心素养水平得到提升。第一和第二课时中,在科学史分析和探究性实验的教学中,26%的学生能够达到水平三,18%的学生达到水平四。而随着课程内容的逐层深入,学生的高阶思维开始形成,尤其是第四节课生长素作用机制的探讨中,学生表现出极大的参与热情和良好的思维品质。35%的学生达到水平三,24%的学生达到水平四。学生对于知识的学习从原有的知识转变为积极的分析、评价和设计实验,并大胆地表达。

3 基于高阶思维培养的单元教学反思

3.1 关注单元教学的整体设计,建立课时间的内在逻辑联系

在本大单元教学中,教师高度关注单元教学的整体设计,注重前后课时之间的内在逻辑关联。例如,先完成“探究植物细胞失水和吸水的实验”,有了观察下一课时再引申出自由扩散的概念,借此发展学生的基于实证的推理分析、从具体到抽象、归纳与概括等科学思维能力。在单元最后,教师引导学生分析真实科研情境,回扣主题,对整个单元进行总结提升。这些做法都能帮助学生更好地通过概念学习和探究活动形成生命观念,发展科学探究素养。

3.2 遵循核心素养的内在属性,教学活动聚焦学生高阶思维的培养

科学史素材的剖析、探究性实验的设计与实施、模拟实验和模型制作等学生活动,让学生较好地发展了归纳与概括、演绎与推理、模型与建模、批判性思维和创造性思维等科学思维和科学探究素养。同时,教学内容还贯穿渗透生命的物质观、结构与功能观、生命的系统观、适应与进化观等生命观念教育,并用以解决现实生活中的问题。实现了学生学习与社会生活的链接,在落实核心素养培养的同时,聚焦学生的分析、综合、评价与创造等高阶思维能力培养。

3.3 以评价促进学生高阶思维的自然形成,成为学习的一个部分

在本单元教学中,教师加入了形成性评价。该评价模式不以教师作为单一评价主体,而是把“评价权”还给学生,使评价成为师生共同参与的活动,更加全面、客观地综合评价学生,帮助学生在评价中学习,用发展的眼光看待学生在学习过程中的成长,使学科核心素养和高阶思维能力能够得到最大限度的发展。方式多元化的教学评价也能激发学生的学习热情,立体地评价学生的学习效果,发现每一个学生的闪光点。量化的教学评价更加有利于对学生的学习效果进行精准分析。教师结合课程标准,通过“水平一、二、三、四”的等级划分以及赋分,能够清晰地显示学生所达到的素养水平和各项高阶思维能力的提升程度,有利于教师及时调整教学行为,并能对评价结果进行及时反馈,让学生能更好地做自我评价和积极主动地自我调整。