检察机关提起环境民事公益诉讼之诉讼请求研究

李爱年 张小丽 张小宝

[收稿日期] 2021-04-25

[基金项目] 国家社会科学基金重大项目:洞庭湖生态环境法治保障研究(19ZDA159)

[作者简介] 李爱年(1962—),女,湖南沅江人,湖南师范大学法学院二级教授,博士生导师,湖南省专业特色智库“生态环境保护法治研究中心”首席专家,研究方向:环境法基础理论与环境法制度。

[摘 要] 检察机关在环境民事公益诉讼中如何设置诉讼请求,关乎诉讼目的的实现及监督的精准度。从司法实践来看,检察机关提起的诉讼请求虽然取得了一定的执行效果,但仍然存在预防性诉讼请求作用发挥难、赔偿性诉讼请求不明确、恢复性请求实现困难及赔礼道歉惩戒作用弱等现象。因此,在注重科学设置并完善诉讼请求的基础上,可通过加强审查力度、设立环保基金专用账户、完善专家辅助人、优化磋商及执行和解制度,以及健全立法和司法解释的方式,保障诉讼请求的顺利实现。

[关键词] 环境民事公益诉讼;检察机关;诉讼请求;公共利益

[中图分类号] D922.68 [文献标识码] A [文章编号] 1008—1763(2021)05—0145—08

Research on the Claim of Civil Environmental Public

Interest Litigation Filed by Procuratorial Organs

LI Ai nian1,ZHANG Xiao li1,ZHANG Xiao bao 2

(1. Law School of Hunan Normal University, Changsha 410081, China;

2. Changde Procuratorate,Changde 415000, China )

Abstract:Procuratorial organs in civil environmental public interest litigation in how to set up the claims, is the realization of the purpose of litigation and supervision precision. From the perspective of judicial practice, although the litigation claims filed by procuratorial organs have achieved certain implementation effect, there are still some phenomena such as difficulty in playing the role of preventive litigation claims, unclear compensatory litigation claims, difficulty in achieving restorative claims and weak disciplinary role of apology. Therefore, on the basis of paying attention to the scientific setting and improvement of litigation claims, we should ensure the smooth realization of litigation claims by strengthening review, establishing special accounts for environmental protection funds, improving expert assistants, optimizing consultation and execution reconciliation system and improving legislation and judicial interpretation.

Key words: civil environmental public interest litigation; procuratorial organs; claim; public interest

一 引 言

黨的十八届四中全会以来,中央围绕检察机关提起公益诉讼制度作出了一系列部署,特别是“完善生态环境公益诉讼制度”被党的十九届四中全会确立下来,这些部署必然推动检察机关提起环境民事公益诉讼制度的快速发展。但这项制度在我国尚属新生事物,理论上、认识上有分歧,相关规定也不完善[1],尤其是检察机关在办案过程中如何提出诉讼请求,才能更好地维护“环境公益”的终极目标,值得深思。新时代的公益诉讼检察工作应加快更新检察办案理念,吸纳《民法典》对环境民事公益诉讼的新精神,积极完善诉讼请求,并围绕诉讼请求开展诉讼及监督活动,不断提高法律监督能力。

二 检察机关提起环境民事公益

诉讼中诉讼请求设置的理论基础

(一)诉讼请求在环境民事公益诉讼案件审理中的核心地位

诉讼请求是一方当事人以起诉的方式,通过受诉人民法院向被告提出的并希望法院予以判决的实体权利的主张。诉讼请求对审理环境民事公益诉讼案件至关重要,主要体现在:首先,诉讼请求是公益诉讼起诉人权利主张的直接体现。作为公益诉讼起诉人,检察机关通过要求环境侵权者承担一定的民事责任来维护环境公益。不同于一般的民事案件诉讼请求,环境民事公益诉讼对诉讼请求有着特殊的要求,传统的民事责任中“恢复名誉”“返还财产”类诉讼请求及责任承担方式是不能应用于环境民事公益诉讼中的。当然,除了传统的民事法律责任承担方式外,主要是请求被告承担生态环境的修复责任。有学者认为赔礼道歉、消除影响不适宜在环境民事公益诉讼中适用[2],如果有利于保护环境,是可以采用的。其次,诉讼请求是保障诉讼目的实现的重要外在表现形式。启动环境民事公益诉讼程序的目的就是为了更好地保护环境公益,而诉讼请求就是通过文字将这种目的具体化,使其具备可操作性。最后,诉讼请求也是对环境民事公益诉讼的审理范围的限定。传统的民事诉讼理论认为,法院应围绕诉讼请求查明案件事实并依法审理,进而做出裁判,这也是国际通用的审判原则。在环境民事公益诉讼中,除非公益诉讼起诉人提出的诉讼请求无法达到保护环境公益的目的外,法院一般要以诉讼请求所需要查明的事实来进行审理。

(二)环境民事公益诉讼中诉讼请求的法律依据与价值定位

《环境保护法》第六条第三款、第六十四条确立了环境污染和生态破坏的损害担责原则,并且规定可以参照适用《侵权责任法》的相关规定,如第十五条对侵权者应承担的责任方式的规定,主要包括停止侵害、排除妨碍等八种,这些责任承担方式可以单独适用,亦可合并适用。《侵权责任法》第八章专门对污染环境所要承担的责任也进行了规定。2015年,最高人民法院为了规范办理环境民事公益诉讼案件专门出台了司法解释,这部司法解释带有明显公益化特色,明确规范了环境民事公益诉讼的诉讼请求,包括预防性请求、恢复性诉讼请求、赔偿性诉讼请求。从某种程度上讲,公益诉讼中诉讼请求的范围被该司法解释拓展了。2017年修订的《民事诉讼法》,将提起公益诉讼的权利及支持起诉的权利赋予了检察机关。但相关的程序、诉讼请求等仍没有详细规定,直到2018年最高人民法院、最高人民检察院联合出台的《关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《检察公益诉讼解释》)才进一步将其规定下来,但也仅仅是一个兜底条款(第二十六条),即可以参照适用《民事诉讼法》等相关法律及司法解释的规定。进入法典时代,《民法典》结合《民事诉讼法》及《环境保护法》的相关内容,将环境民事公益诉讼的请求权进行了系统化规范,特别是第七编第七章,是对环境污染和生态破坏侵权责任的详细规定,如第1234条和第1235条,是对公益性诉讼请求和责任承担方式的进一步细化与吸收。基于环境侵权的特殊性,检察机关在设置诉讼请求时不仅要吸纳《民法典》规定的责任承担形式,还要探索、创新特色的责任承担方式,如“替代性修复”“异地修复”等责任承担方式[3]。

三 检察机关提起环境民事公益

诉讼中诉讼请求的实证剖析

2020年,全国检察机关共立案公益诉讼案件151260件,同比增长了19.18%。其中,办理生态环境和资源保护领域案件83744件,占办案总数的55.36%,督促恢复被毁损的耕地、林地、湿地、草原22.3万余亩,收回和清理各类垃圾、固体废弃物1153.3万余吨,追偿修复生态、治理环境费用36.4亿元

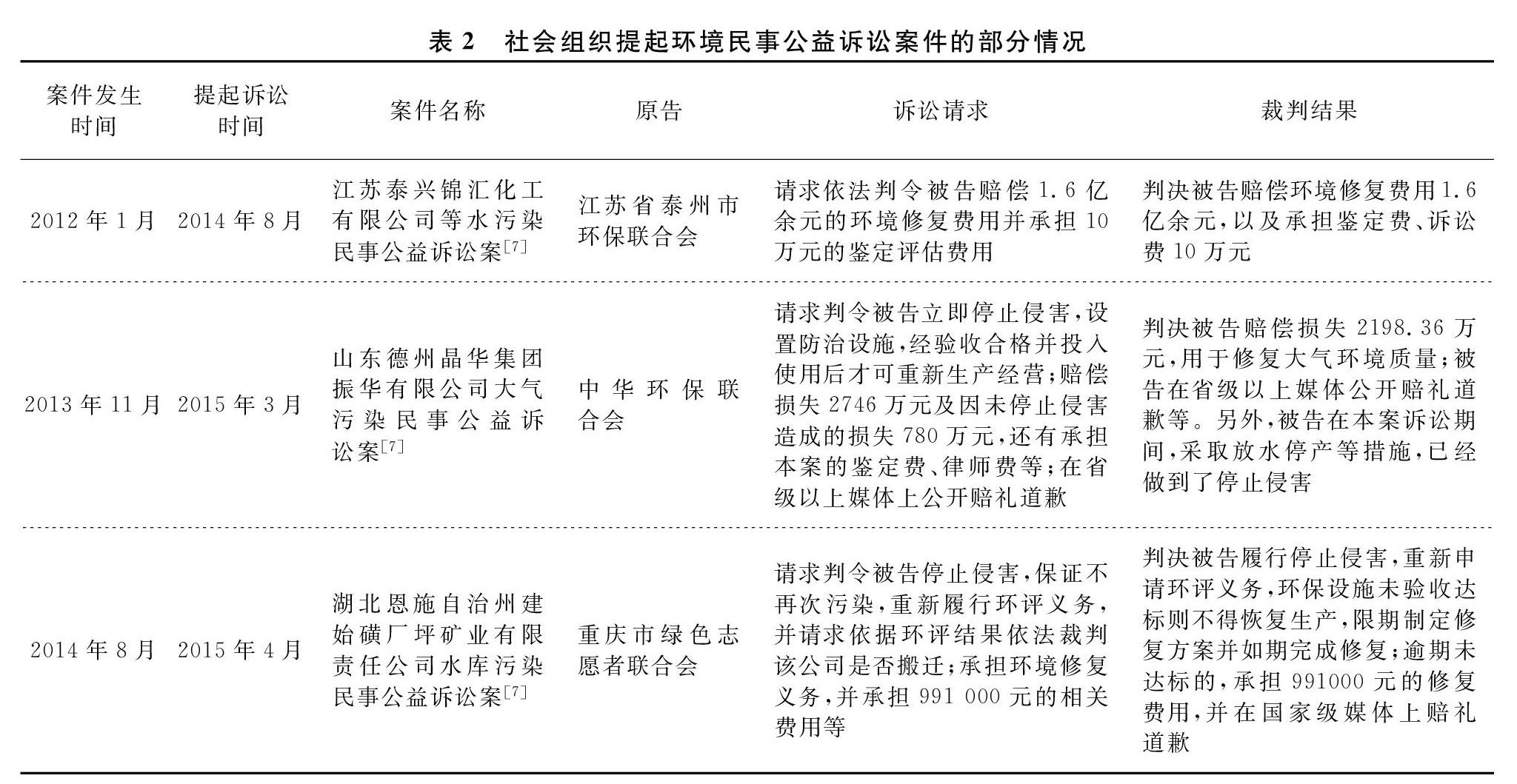

最高检:检察公益诉讼全面实施三年办理案件31万余件——中新网。http://www.chinanews.com/gn/2020/07-08/9232890.shtml,最后访问时间:2020 07 09.,有效地保护了自然环境和生态安全。检察机关和符合条件的社会组织均为法定的起诉主体,故本文选取实践中检察机关和社会组织提起的环境民事公益诉讼中的部分案例进行分析研究,如表1、表2。

随着检察机关办理环境民事公益诉讼案件数量的上升,检察机关更加注重办案的质量,诉讼请求的科学设置及如何保障诉讼请求实现已成为实践中检察机关关注的重点。从实践中的案例来看,检察机关办案中所提出的诉讼请求相对比较全面,基本涵盖了环境民事公益诉讼相关法律及司法解释规定的担责方式,其中赔偿损失是检察机关提出最多的诉讼请求,停止侵害、消除危险等预防性诉讼请求也在不少案件中出现,但大部分案件中都是伴随着赔偿损失等请求类型出现。赔礼道歉这种类型诉讼请求也是检察机关提出较普遍的一种诉讼请求,但这种请求的震慑力度还有所欠缺。恢复性诉讼请求的提出及执行效果存在不足,尤其是如何界定生态环境的服务功能损失及其赔偿数额还有些争议。尽管社会组织在起诉时也提出了赔偿其他损失的请求(详见表2),这与检察机关并无太大差异,额外提出的还有诉讼费、律师费、差旅费等,但这些赔偿多是一种补偿式的,惩罚性的赔偿仍有所欠缺。部分地区的检察机关已逐渐探索提起惩罚性赔偿请求,要求被告承担的责任集补偿、制裁、遏制等目的于一体的赔偿措施,进而增加环境违法的成本[8]。此外,从实践中案件的起诉时间来看,事后保护的色彩较为浓厚,即便是检察机关也很少能够做到预防保护,而且预防性诉讼请求的提出还有所欠缺,制约了环境保护的效果。

检察机关除了直接起诉外,亦可通过支持起诉方式开展环境民事公益诉讼工作,如广东省东莞市人民检察院支持东莞市环境科学学会诉袁某某等三人环境污染民事公益诉讼案,在检察机关与原告方的努力下,该案最终判决支持了原告和检察机关的主张,判决三名被告人承担因环境污染侵权造成的损失900余万元,以及公开赔礼道歉[9]。

再如表2所列举的第一个案例,原告是社会组织,检察机关作为支持起诉方参与诉讼,在认定环境修复费用时参考了鉴定结论及专家证人意见,将虚拟成本计算方法引入进来,探索具体履行路径并创新了修复费用支付方式,促进了被告积极履行,取得了良好的司法和环境效果。

检察机关所提的诉讼请求基本上都得到了法院的支持,并取得了较好的执行效果,但仍有些检察机关的部分诉讼请求在实践过程中被法院驳回,故而特别需要对诉讼请求进行科学设置,唯有如此才能使得诉讼请求得到法院的支持并及时履行完毕。法院亦可以多做协调工作,关注环境修复的目的,以调解方式结案。如,普洱市检察院在办理云南某公司环境民事公益诉讼案中与被告自愿达成调解协议,经法院审查后出具调解书,检察机关所起诉的请求全部得以实现[1]。再如,2012年浙江省海宁市人民检察院诉海宁於氏龙电雕版有限责任公司水污染责任纠纷案起诉后达成调解,该公司积极履行调解协议,全部实现了检察机关的诉讼请求,取得了良好效果[10]。

四 环境民事公益诉讼案件诉讼请求

设置与实现面临的困境及原因

环境民事公益诉讼的相关法律配套制度还不完善,实践过程中还存在一些障碍,故而并未取得预期的效果,检察机关提出诉讼请求的设置及实现还存在一些困境。

(一)预防性诉讼请求的作用难以完全发挥

司法实践中,检察机关提出的预防性诉讼请求盡管能够得到法院的支持,但这些要求被告承担预防责任的诉讼请求可操作性较差。三种预防性措施在提起诉讼时概念、界限的不清晰,造成被混搭使用,限制了其作用的发挥,如社会组织起诉时常用“排除妨害”“排除危害”“排除危险”等词来代替排除妨碍[11]。概念的模糊使得排除妨碍提出率较低,加上我国环境司法的滞后性,很多环境污染案件难以充分发挥预防性诉讼请求的价值功能,特别是还有些涉及生物多样性破坏及生态破坏案件,即便是通过了环境影响评价,但在施工时发现当时存在稀有物种,继续施工会影响当地稀有物种的生存环境,需要被告立即停止其破坏行为的情况还未能有效解决。当前实务界关注的主要是对已发生的损害如何进行补救,而对其采取制止措施为时已晚,即便可以恢复,其代价要大得多,预防性请求的功能及作用被淡化。故而,预防性诉讼请求并不能发挥到其预防生态破坏的作用。

(二)赔偿性诉讼请求的范围及责任不明确

一方面,赔偿损失的范围尚显不足。传统的侵权法上的民事权益仅包括所有权、财产权、用益物权等权益,并不包括对关乎社会公共利益的环境本身损害的救济。笔者认为,若想更好地保护受损的生态环境,必须在生态环境使用价值本身的基础上关注其非使用价值。然而,许多环境民事公益诉讼案件中“赔偿损失”这一诉讼请求显然未能涵盖到环境本身的非使用价值的赔偿。“生态服务功能”近年来也逐渐被引入环境民事公益诉讼实践中,其包括生态环境的供给、调节、文化等服务功能[12],但关于惩罚性赔偿涉及的并不多。美国自然资源损害赔偿的三大内容主要是维修成本费用、过渡期损失费和环境评估费用[13],兼顾了生态环境资源的使用及非使用价值。我国目前并没有严格值很难兼顾,故需要在实践中进一步探索拓宽。另一方面,赔偿损失的程度仍显不够,还需要将惩罚性赔偿责任在生态环境损害中予以明确,其应具备补偿、制裁、遏制等多种功能,而非往常的“填平损失”责任。界定生态环境损害赔偿的范围,主要是对功能损失的赔偿,以及为保护环境产生的合理费用,如环境评估费、鉴定费、紧急处置费用等[14]。

(三)实践中恢复性请求的实现较为困难

生态恢复工作在环境公益诉讼中是一块硬骨头,正是由于其复杂性、系统性、修复周期漫长,导致恢复原状难以彻底执行到位。因为环境自身功能及状态的特殊性,实践中很难举证证明其原状究竟是怎样的,所以原告在诉讼中需要明确责任的认定标准,而生态系统的复杂性造成了责任及恢复标准认定存在很大争议,而且往往不易实现。还有相当一部分案件中,检察机关办案人员在损害的价值如何估量、如何确定赔偿标准等方面面临着很多困惑。不少案件中以现有的技术难以量化公益损害的价值,而检察机关对高额的鉴定费用难以承担,专家意见的证据效力还有待明确。此外,生态修复费用额度的确定、赔偿金的归属如何妥善管理,如何快速修复等问题缺乏配套机制等,这些问题都制约了恢复性诉讼请求的提出及执行。

(四)赔礼道歉对环境侵权的惩戒作用较弱

“赔礼道歉”这种诉求和责任承担方式的目的是责令被告对其侵害生态环境的犯罪行为或违法行为向社会公开认错,激发侵害者羞耻的内化。但由于赔礼道歉的非强制性及实践中执行的不到位、不具体,导致其惩戒教育效果十分有限。对于侵权人来讲,赔礼道歉或者补偿损失并不能有效消除由此而产生的负外部性,也不足惩戒环境侵权。我们应学习美国注重实用主义的司法特征,在污染企业和个人具有良好保护环境和认识违法错误的情况下可以仅提出预防性诉讼请求,针对执迷不悟、不知悔改的违法单位和个人应引入惩罚机制。尽管不少案件都提出了要求环境侵害者在公开的媒体上赔礼道歉,但在方式上还有些欠缺,如有些案件判决中并未明确媒体的层级及履行期限,检察机关在办案过程之中要引以为戒。

(五)环境民事公益诉讼立法的不足

因为立法起步较晚,我国环境民事公益诉讼制度设计较为简单,一定程度上缺乏可操作性,加上环境修复问题的复杂性和周期性,造成了其司法作用尚不能完全发挥。当前立法中对起诉主体资格及请求权范围规定还略显薄弱,缺乏细化条款,故而对实践中认定请求权范围造成困扰,对环境公益诉讼司法作用的发挥也较为不利。实践过程中,还有不少法院基于“不属于受案范围”等原因对环境纠纷的原告或者环境公益诉讼的起诉人的请求权进行剥夺[3]。我国环境民事公益诉讼立法应根据我国的立法实际,将环境请求权的扩大作为当前立法的重要突破口。此外,还要进一步探索预防性诉讼请求和惩罚性赔偿请求等问题。美国在进行环境公益诉讼立法时,针对不同的侵害类型,制定了不同的、具有可操作性的措施及救济途径[14],值得我们在进行环境公益诉讼立法时借鉴参考。

五 环境民事公益诉讼中诉讼

请求的科学设置与完善

检察机关办案过程中,应当结合具体案情和相关证据设置科学的诉讼请求,并注重与法院、社会组织协调,积极修正并完善诉讼请求。

(一)探索并完善预防性诉讼请求,使应然与实然相统一

污染环境或者破坏生态的行为带有一定周期性、持续性,甚至可能会进一步扩大,如果检察机关能够更加注重环境损害的事前保护,及时提出预防性诉讼请求,将危害扼杀在摇篮之中,必将减轻污染和破坏的程度,缩短修复的周期。笔者认为,应结合我国环境侵权的实际情况及个案情形,有针对性地将预防性诉讼请求作为首选的诉讼请求。检察机关应加强注重预防原则的使用,探索并完善预防性诉讼请求,以便更好地采取证据保全、行为保全及先于执行等诉讼救济措施[7],将正在进行的环境侵权及时遏制,防止给生态环境造成更大的侵害。检察机关为了达到预防环境侵权影响扩大的目的,在办案过程中要根据《检察公益诉讼解释》《环境民事公益诉讼解释》,参照《民法典》第七编侵权责任的一般规定,规范并合理地提出预防性诉讼请求,使应然与实然趋于一致。

(二)完善“赔偿损失”相关诉讼请求,补偿与惩罚并举

“赔偿损失”是目前各国环境立法中均明确的环境民事公益诉讼请求,也是提出次数最多和频率最高的一项诉讼请求。笔者认为,赔偿损失的性质理应包含补偿性的和惩罚性的。司法实践中,尽管补偿性赔偿适用得较为普遍,但检察机关对于惩罚性赔偿的应用及探索还相对不足。对于侵权行为对生态环境服务功能造成长期、严重损害的,特别是违法成本小、非法获利大、屡教不改的恶性侵权行为,应提出要求被告承担惩罚性赔偿金的诉讼请求,以达到震慑、惩罚环境侵权行为、提高其违法成本的效果;对于检验、鉴定费用、专家辅助人咨询费用等其他合理费用的主张,也可以在提出诉讼请求中一并提出[15]。

关于生态环境损害赔偿损失的范围及相关費用的范围,《民法典》已有明确、细致的规定,主要体现在《民法典》第1235条。检察机关在办案过程中,主张赔偿性诉讼请求时,应立足于《民法典》第七章规定的“环境污染和生态破坏责任”,不能主张精神损害赔偿请求。《民法典》第1232条规定了承担惩罚性赔偿的要件:一是侵权人实施了损害生态环境的行为;二是主观上有违法损害生态环境的故意;三是其损害后果必须严重,而不是一般性的损害。由此可见,过错责任原则是惩罚性赔偿责任的归责原则。目前惩罚性赔偿制度在环境民事公益诉讼法律中尚未完全确立,造成各地在实践中探索难度较大,法院在现行法律框架下对惩罚性赔偿仍采取保守制度。我们认为,应当引入惩罚性赔偿的诉讼请求,在确定惩罚性的民事罚金时要考虑侵权人的违法行为、合作态度、悔过情况、支付能力等综合情况以确保其认识到违法成本高昂,以达到惩戒的效果。

(三)确定恢复性诉讼请求的标准与范围,确保生态有效修复

环境民事公益诉讼中较为常见的恢复性诉讼请求即恢复原状,但在使用时切不可生搬硬套,因为其前提是存在恢复原状的可能性,否则,应由侵权人进行替代性修复,并承担相应的修复费用。如本文表2中的案例,山东德州晶华集团振华有限公司大气污染民事公益诉讼案,因大气具备自我净化能力,显然不能提出恢复原状的请求,此时更多应提出停止侵害及赔偿期间功能损失等请求。检察机关在确定修复费用时,对因缺乏恢复评价指标造成修复费用难以确定的,还可引入虚拟治理成本法来计算修复费用[16]。对《民法典》第1234条进行研究,不难看出新增设的“生态环境的修复责任”与恢复原状并无本质的区别,其本质都是将受损的生态环境恢复到损害之前的样子。但在司法实践中,不同类型的生态环境恢复采取的方式并不能一概而论,我们可以根据情形将其细化,如补植复绿、增殖放流、制定专业的绿化方案等。

(四)规范赔礼道歉诉讼请求的提出,实现良好的社会效果

赔礼道歉诉讼请求适用的条件应包括被告具有过错且侵害了社会公众精神利益两个方面。我国法律对生态侵权和环境污染侵权行为适用的归责原则是有所区别的,前者适用过错责任原则,后者适用无过错责任[1]。因此,无论是环境污染类还是生态破坏类公益诉訟,检察机关均可以提出赔礼道歉这一诉讼请求。从实践中大量的案例来看,社会组织及检察机关均提出过赔礼道歉诉讼请求,但要求被告在市级、省级还是国家级媒体上进行公开赔礼道歉的不同形式,主要是依据案件的具体情况、案件的影响范围等因素来判断的。检察机关提起诉讼时,应当认真对待并规范赔礼道歉这一诉讼请求,应当明确在哪一层级、哪一公开的媒体,要求被告承担赔礼道歉的责任及履行期限等,最大化地发挥其惩戒、教育及预防环境违法行为的作用。

此外,检察机关提出的诉讼请求不足以维护环境公益时,法院可以进行适当释明。根据目前的法律及司法解释规定,只有在检察机关遗漏停止侵害、恢复原状等与生态恢复、环境保护之目标相关联的诉讼请求时,法院的释明权才得以行使,这样也便于检察机关科学、合理地提出并完善诉讼请求。

六 多措并举,促进环境民事公益诉讼的

诉讼请求顺利实现

检察机关应联合社会各界力量,加强环境民事公益诉讼的探索和调研,采取多种举措,促进生效裁判的有效履行,进而保障其诉讼请求的顺利实现,共同为保护环境、恢复生态作出努力。

(一)加强审查力度,确保诉讼请求能够完全实现

检察机关应在注重保护环境公益的前提下,提出明确具体、全面的诉讼请求,兼顾环境的实际损害及预期损失。法院应发挥其释明权的作用,在查明事实的基础上,加强对环境民事公益诉讼的诉讼请求的实质审查力度,要审查检察机关提出的请求是否科学合理、能否真正修复受损的环境,以及能否震慑侵权者防止环境侵权的再次发生。尽管这种审查模式已带有超职权主义的色彩,但这种审查又是十分必要的,比如对起诉人放弃诉讼请求、和解等方面的审查。在巴西环境民事公益诉讼中,检察机关若想撤诉,还要经得起公众和网络社会的评价。在美国环境民事公益诉讼中,双方若想和解或者被告想让原告撤诉,法律对被告要求的条件是较为苛刻的,其不仅要证明现在已经停止排污,而且还要向法院提供其将来也不会再次排污的证据,否则其请求将不被准许[7]。这些经验都值得我们立法及司法过程中去借鉴。法院在审查检察机关的诉讼请求时也可以根据具体的案件,因案制宜地采用多种方式来听取公众对环境修复的建议,如论证会、听证会、网络互动等,法院还可以引入专家论证或修复验收等制度。检察机关也应在诉讼前、诉讼中及诉讼后的执行阶段加强与法院沟通,听取法院的审查意见,以便诉讼请求的科学设置以及顺利执行到位。

(二)设立环保基金专用账户,为诉讼请求实现提供资金保障

众所周知,环境损害赔偿金应当纳入有关职能机构或组织设立或者指定的专门环保基金专用账户,而不能归属于利益受损的个体。我们认为,应当由相关职能部门或机构设立环保基金专用账户,并监督该部分基金的使用情况,确保这笔款项运用于环境修复和预防工作。毋庸置疑,惩罚性赔偿金被法院判决后,也应纳入环保基金专用账户。辽宁省法院、省检察院目前正在通过会签地方文件形式,不断与地方环保、财政等部门加强沟通,探索设立环境保护公益基金,并且专门用于修复受损的生态和环境公益活动。山东、江苏、浙江、广东等地正在探索建立公益诉讼损害赔偿专项基金账户,创新生态环境修复方式。各地司法机关要相互借鉴,进一步加强探索并将环保基金专用账户真正建立起来,以便为环境公益诉讼请求的实现提供资金保障,打通保护生态环境的“最后一公里”。为了更好地实现修复生态环境的诉讼目的,可以尝试建立第三方市场运行模式,并采取招投标的方式组织市场主体修复生态环境。专项基金账户的管理人根据修复生态环境的需要,可以向法院申请使用专项基金,经法院审核同意后,管理人可以采用招投标、协议等市场运作方式选定相对人,使用专项基金修复生态环境。

(三)围绕专业技术问题,完善诉讼中的专家辅助人制度

生态环境问题涉及环境、水文、地质等多学科领域,需要很强的专业技术来支撑,而检察官往往不具备这些专业知识,若涉及土壤污染、环境修复等专业技术问题,检察机关可以邀请专家参与讨论或咨询,必将有助于将关键证据中的技术问题厘清。专家辅助人就相关专业性问题出庭说明,或者提出有效的意见,经质证后可用作认定事实和诉讼请求的依据。检察机关采集相关证据的方法和手段方面还略有欠缺,对涉及的环境科技及政策性判断还不够专业[17]。生态环境恢复标准及恢复后验收标准均存在较大争议,无法单纯地从技术层面或价值层面进行评判,故引入专家辅助人就显得尤为重要。为了保障专家辅助人的合法权益,法律及司法解释均已将专家咨询费用进行了保障性规定,可从环境损害赔偿费用中予以支付。

(四)探索并完善生态环境磋商制度及执行和解制度

探索并完善生态环境损害磋商制度,是促进环境民事公益诉讼之诉讼请求顺利实现的重要途径。通过磋商程序,可以使环境损害者深刻认识其错误,积极进行赔付,探索解决生态环境侵权的新路径,将其引入环境公益诉讼的诉前程序以及执行程序中,必将有助于诉讼请求的科学设置及早日实现。所以,检察机关要进一步探索并完善这项制度,规范生态环境磋商行为、磋商方案,持续强化检察院、法院、环保部门的联动,促使侵权人尽快承担赔偿责任,早日完成生态修复责任。执行和解制度对于诉讼请求的实现也有重要促进作用,这项制度目前已在探索并逐渐完善中。法院、检察院也应与环保部门及其他相关部门相互沟通并履行相应告知义务,从中促成调解及执行和解,这将促进修复费用和修复方式趋于合理。法院对执行和解也应当进行实质审核,看执行和解后的措施能否真正实现环境修复的终极目的,而不能“一赔了之”。

(五)积极完善环境民事公益诉讼方面的立法和司法解释

我国现阶段对环境民事公益诉讼的立法还略显滞后,对环境赔偿的范围及标准均未进行明确规定。正是在规定不明确及费用区分较为混亂的状况下,提出的环境民事公益诉讼的诉讼请求中法院对环境本身价值损失支持的情况较少,不利于保护环境自身功能的损失。本文表2中中华环保联合会提出的关于惩罚性赔偿金的诉讼请求之所以没有被法院支持,就是因为缺乏依据。因此,立法要结合各地实践中对惩罚性赔偿制度的探索与期盼,将惩罚性赔偿制度真正确立下来,这样便为提出惩罚性诉讼请求提供了法律依据。2020年8月26日,深圳市人大通过的《深圳经济特区生态环境公益诉讼规定》,成为全国首个生态环境公益诉讼地方立法,为全国生态环境公益诉讼立法提供了样本。2020年7月20日,最高人民法院、国家发展和改革委员会共同出台了《关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见》,明确提出要不断完善公益诉讼立法,促进生态环境修复及自然资源保护。这份文件精神为修改并完善环境公益诉讼相关立法吹响了号角,对检察公益诉讼的发展也大有裨益。

探索并完善环境民事公益诉讼制度,有助于更好地保护国家和公民的环境公益。检察机关作为提起环境民事公益诉讼的重要主体,更应做好公益诉讼工作,不断加强生态环境监测,科学设置环境公益诉讼案件诉讼请求并促进其顺利实现,着力构建现代环境治理体系,不断提升公众对生态环境的满意度、获得感。

[参 考 文 献]

[1] 最高人民检察院民事行政检察厅.检察机关提起公益诉讼实践与探索[M]. 北京:中国检察出版社,2017.

[2] 张辉.论环境民事公益诉讼的责任承担方式[J]. 法学论坛,2014(6):58-67.

[3] 奚晓明,杜万华,最高人民法院环境资源审判庭.《中华人民共和国环境保护法》条文理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2014。

[4] 郭华飞.上海首例“洋垃圾”污染环境公益诉讼案[J].检察风云,2020(1):44-45.

[5] 最高人民法院中国应用法学研究所.人民法院案例选[M].北京:人民法院出版社,2019.

[6] 乔刚,胡环宇.环境公益案[M].北京:法律出版社,2018.

[7] 最高人民法院案例指导与参考丛书编写组.最高人民法院环境资源审判案例指导与参考[M]. 北京:人民法院出版社,2019.

[8] 王文杰.我国环境民事公益诉讼中环境损害赔偿金法律问题研究[D].太原:山西财经大学,2017.

[9] 汤维建.检察机关支持公益诉讼的制度体系——东莞市人民检察院支持东莞市环境科学学会诉袁某某等三人环境污染民事公益诉讼案评析[J].中国法律评论,2020(5):159-168.

[10]王琪.社会组织提起环境民事公益诉讼请求研究[D].武汉:武汉大学,2018.

[11]最高人民法院环境资源审判庭.最高法院关于环境民事公益诉讼司法解释理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2015.

[12]Dorsey D Ellis, Jr. Fairness and Efficiency in the Law of Punitive Damages[J]. Southern California Law Review ,1982(56):1-11.

[13]梅夏英,王峰.我国环境公益诉讼请求权兜底条款分析——以《民法总则(草案)》为视角[J].河北法学,2016(11):27-34.

[14]胡中华.论美国环境公益诉讼中的环境损害救济方式及保障制度[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2010(6):930-935.

[15]周珂.环境与资源保护法[M].北京:中国人民大学出版社,2015.

[16]阿·克列曼.苏维埃民事诉讼[M]. 刘家辉,译.北京:法律出版社,1957.

[17]吕忠梅.环境司法理性不能止于“天价”赔偿:泰州环境公益诉讼案评析[J].中国法学,2016(3):244-264.