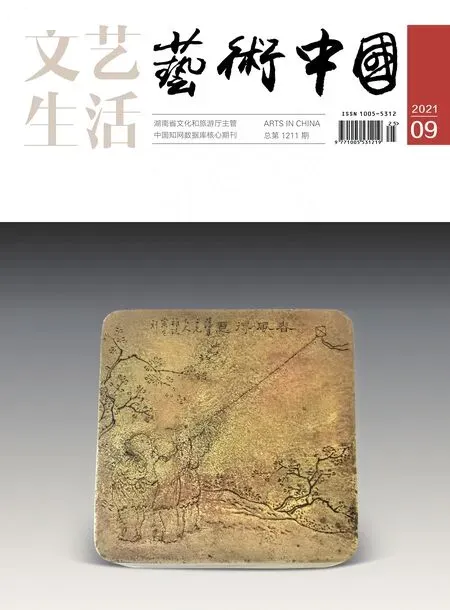

鲁迅喜爱姚茫父“山茶怪鸟”铜墨盒考

◆杜鹏飞(清华大学艺术博物馆)

引子

今年时逢鲁迅先生诞辰140周年。在刻铜文房收藏界,自上世纪80年代起一直流传着“鲁迅喜爱姚茫父铜墨盒”的故事,大意是说:鲁迅曾于同古堂购得一墨盒,上有姚茫父绘山茶、正面小鸟并书一绝句。因小鸟双目圆睁、正面向人,鲁迅戏呼之怪鸟。几乎所有关于民国刻铜文房的书籍和文章均对此津津乐道,笔者关注和研究姚茫父先生逾20年,回顾二人的生活轨迹,虽不乏交叉点,但就目前所见资料,尚不能确认鲁迅对姚茫父铜墨盒有所偏好,特别是被不断演绎的那个刻了“正面怪鸟”的“破墨盒子”,种种迹象表明,这只是一个美丽的传说,是一个缘于误读又经流转变异而形成的子虚乌有的故事。

本文旨在对此讹传进行梳理与考证,以还历史本来面目,藉以向鲁迅和姚茫父两位民国先贤致敬。

首先概要回顾一下鲁迅与姚茫父的人生交集。

一、鲁迅与姚茫父之交集

姚茫父(1876—1930),名华,字重光,号茫父,1876年5月出生于贵州贵筑(今贵阳)。1897年秋闱乡试中举,1904年春闱会试及第,殿试三甲第9名,赐同进士出身。旋公派日本,入东京法政大学习法政兼习教育学,结识梁启超、蹇季常、范源濂、周印昆、陈师曾、陈叔通、黎伯渊等。1907年底学成归国,调邮传部邮政司行走,补邮传部主事。入民国后,当选临时政府参议院议员。后辞官致力于教育、学术与艺术。

鲁迅(1881-1936),本名周樟寿,1881年9月出生于浙江绍兴。1898年入南京水师学堂,改名周树人。次年转入江南陆师学堂附设矿务铁路学堂,与陈师曾(1876-1923)短暂同学。1902年1月于矿路学堂毕业,3月,公费赴日本留学,4月入东京弘文学院学习日语,1904年4月结业,9月入仙台医学专门学校(今日本东北大学),1906年肄业,7月回到东京,专门从事文艺译著工作。1909年8月归国,任杭州、浙江两级师范学堂生理学和化学教员、绍兴中学堂教员兼监学。入民国后,受聘为教育部职员。

从上述简历可知,1906-1907年,二人有近两年时间同在日本东京,此时二人共同的好友陈师曾也在东京。但是,没有证据表明二人在日本已相识。

姚茫父1907年归国,寓居宣南烂缦胡同莲花寺,直至生命终点,长达23年。鲁迅则是1912年北来,任中华民国临时政府教育部社会教育司第一科科长,主管图书馆、博物馆、美术馆等事。8月,又被任命为教育部佥事,直到1926年秋离京赴厦门大学,后转至中山大学任教,在北京生活长达14年。

姚茫父与鲁迅有逾14年同在北京生活的时空交集,也有许多共同的朋友,期间有10年(1913—1923)二人共同的好友陈师曾也在北京。

在教育部主持的关于“国语统一”工作中,姚茫父与鲁迅还有过一段共事之谊。教育部读音统一会历时三月余,聘员及各省代表先后到会者80余人。鲁迅以部员身份参与其事,《鲁迅日记》对此有记载,在《门外文谈》一文中亦曲笔提及会议之“盛况”。

姚茫父作为贵州省唯一代表莅会,并受教育部委托在翌年完成《翻切今纽六论》,从六个方面阐明读音、命名、声母、四声等一系列音韵学观点,又为注音字母拟定一篆一草一正三体书式。其序言中云:

癸丑春,读音统一会集议京师,公定字母以表国音。复逐字审正都为一集,曰《国音汇编》。于是参差庞杂之音较有归于一致之势,绩甚良也。惟三月之中会长数易,议论既多,案牍或略。故必整齐其行列而贯通其意义,有不能不亟事于理者,荏苒至今,始克就绪。凡所误正亦务彻于原定之义,与求合于推行之宜,使温故者不生坠地之虞,知新者不发炀灶之叹。夫古今之变,未可强为,惟因时以制宜,始循序而渐进,权衡至平,岂能轻重欤。

从中亦可想见当日会议之争论激烈,以至于“三月之中会长数易”。毫无疑问,在长达3月余的会议期间,鲁迅与姚茫父不可能没有接触与互动,但最终却无缘成为知交朋友,或许是性格脾气使然吧。对于二人各自精彩辉煌的人生而言,这当然无关紧要。

二、鲁迅与姚茫父的同好

说到二人的交集,不能不提及两人共同的爱好——金石碑拓。

早在青年时期,鲁迅即对金石学发生兴趣,新年出城拜岁,来回总要一整天。船中枯坐无聊,每以清人吴玉搢编纂的金石学专著《金石存》遣时,该书共十五卷,著录金石文字148种。在日期间,他曾聆听章太炎讲授《说文解字》并作《说文解字札记》。1912年到京后,教育部工作简单乏味,他把许多时间消磨在购买、抄校墓志、碑铭、造像拓本中,曾写下《古物调查表钞》,对河北、山东、河南的造像及碑铭进行了调查。1915年起,更是大量购藏金石碑帖,据不完全统计,《鲁迅日记》中关于琉璃厂的记载多达400余次,所购金石拓本超过1500张。一些同好亦不断为他提供有关资料,如1915年12月3日,好友陈师曾赠其两纸《后子孙吉文字砖拓》(图1)。值得一提的是,这两块文字砖实物正是姚茫父所藏,拓本或许亦出自茫父之手。

图1 鲁迅藏《后子孙吉文字砖拓》

鲁迅的金石学之好,最终体现在他所撰写的考据文章和编辑整理的金石目录中,多达十余种,主要有《汉画像目录》《汉石存目》《六朝造像目录》《六朝墓名目录》《唐造像目录》《百砖考》《越中金石记目录》《越中金石刻目录》《淮阴金石仅存录》《直隶现存汉魏六朝石刻录》以及《陶斋藏秦汉瓦当文字目录》等。据统计,北京鲁迅博物馆现存鲁迅收藏的历代金石拓片5100余种共6200余张。他在购买拓片的同时也抄录大量古碑,据《鲁迅辑校石刻手稿》统计,鲁迅抄录碑铭260种、造像344种、墓志192种,为后世留下诸多宝贵的金石资料。

说到姚茫父与金石学,更无须多言,他本身就是晚期民国时期著名的金石学家。早在1895年在贵州读书期间,已有《说文便读》《读段氏说文注逐日札记》打下坚实的小学基础,严修学政认真批阅,多有鼓励,从此更肆力于小学。

1900年茫父居家锐意读书,撰成《说文三例表》《小学答问》两部文字学专著。其晚年所辑录的31卷本《弗堂类稿》中,更有大量关于金石文字的专门论述。生平并不宽裕的他,在购求稀见金石拓本方面,每每一掷千金,颇多豪举。譬如1917年春,河北彰德出土唐墓画像砖五方,姚茫父以重金四百元购得其二。亲朋好友无不惊诧莫名,皆云不值。而好友陈师曾独能理解,力排众议,赋诗《题弗堂所藏仕女古画砖》大加赞赏:“蛾眉奇绝内家妆,粉墨凋零想汉唐。好古别开金石例,弗堂双甓费评量。”

茫父亦颇自喜,再三题咏,并以“砖墨馆”颜其居所,他在《题画砖》诗注中写道:“始予得砖,见者都不识。闻以四百番佛得之也,则群议其浪费。及品题后,议稍稍息,而转责其用。亦姑报之曰‘无用之用’。”又在《再题画砖》中写道:“千年论画惜无史,双甓及时尚此模。”并且注曰:“尝谓求缣素于隋唐,便如金石之于三代;宋元则秦汉矣。若非砖甓,岂能留遗以存笔墨乎哉!此所以可宝也。”

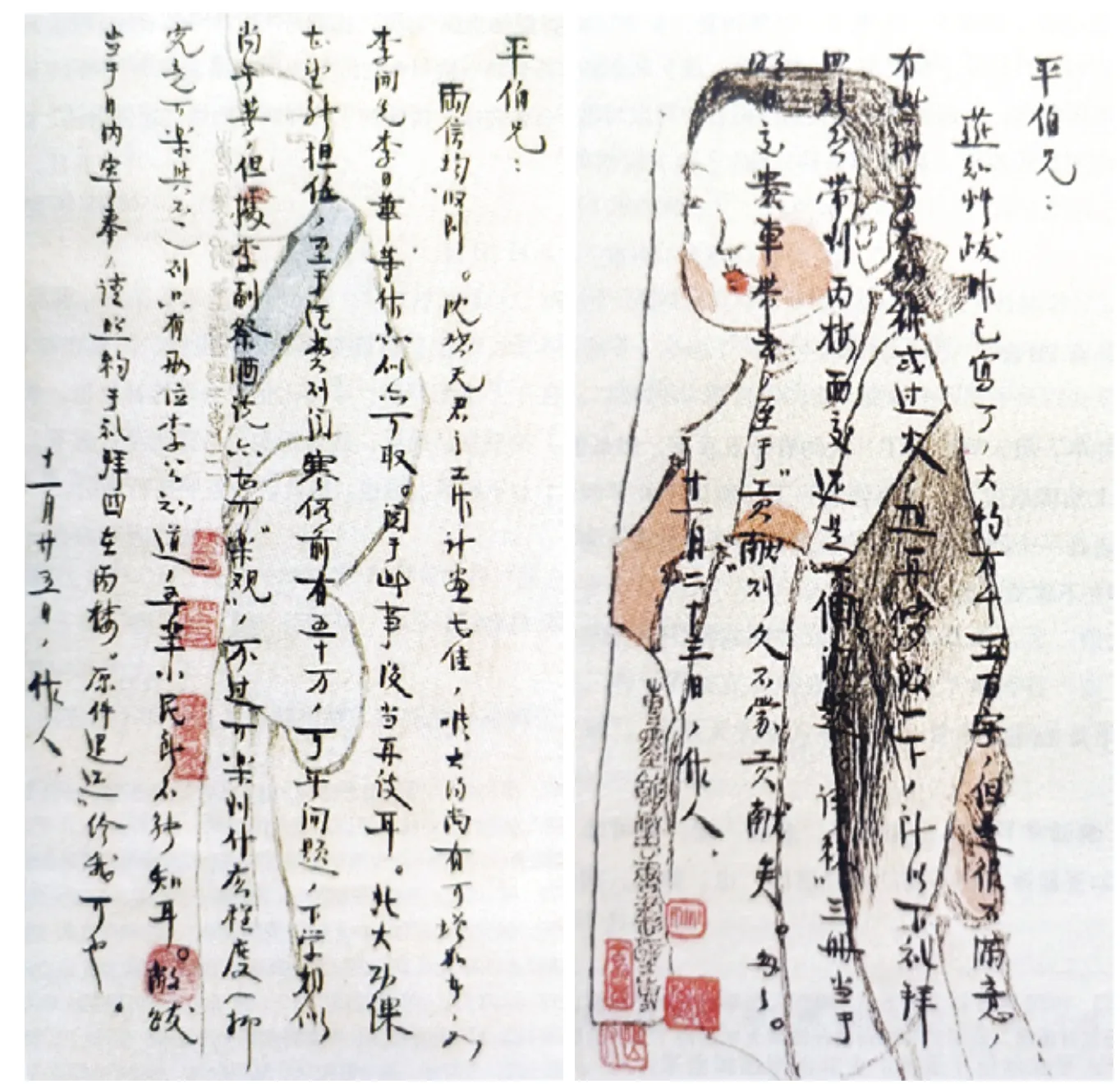

茫父曾悉心临摹此唐砖画像,交由琉璃厂淳菁阁制成木版水印笺纸,一时为文人学者所重,流布极广。鲁迅在1929年9月27日至李霁野函(图2)、其二弟周作人在1928年11月23日和25日致俞平伯函,所用笺纸皆为茫父所摹唐画像砖笺。(图3)

图2 鲁迅致李霁野函用茫父橅唐画像砖笺

图3 周作人致俞平伯函用茫父橅唐画像砖笺二种

此笺被鲁迅、郑振铎收入《北平笺谱》,更广为人知。郑振铎在《北平笺谱》序言中写道:“姚茫父先生继之作唐画砖笺、西域古笺,虽仿古不同创作,然亦开后来一大派。”

鲁迅的文字中提到茫父,亦多与笺纸有关,如在1933年10月2日写给郑振铎的信中写道:

书名。曰《北平笺谱》或《北平笺图》如何?

编次。看样本,大略有三大类。仿古,一也;……无名氏罗汉,二也;特请人为笺作画,三也。后者先则有光绪间之李毓如、伯禾、锡玲、李伯霖,宣统末之林琴南,但大盛则在民国四五年后之师曾、茫父……时代。编次似可用此法,而以最近之《壬申》《癸酉》笺殿之。

将陈师曾、姚茫父并举为民国画笺大盛的代表人物。

姚茫父与鲁迅对金石碑帖的共同爱好,在茫父旧藏北齐八年《法仪兄弟八十人等造像》拓片(图4)上有着充分体现:此拓片不仅有二人题跋,同时还有陈师曾、林长民、林万里、葛成修、黄云鹏、周肇祥、任可澄、邵章、罗复堪等九人题识。

图4 茫父旧藏,鲁迅、陈师曾等题跋《法仪兄弟八十人等造像》拓片全图及局部

鲁迅与姚茫父对金石碑拓、笺纸、书画、篆刻等的共同爱好,却并没有促成二人有更多直接交往。陈师曾作为两人共同的好友,除了前文所述“后子孙吉砖拓”外,还分别给二人都刻过多方印章,但也没能让二人的生活轨迹发生更多交集,这一点颇耐人寻味。

三、“山茶怪鸟”铜盒故事溯源

回到本文开头所提出的问题,鲁迅喜爱茫父的铜墨盒吗?其实非常有可能!我丝毫不怀疑鲁迅与姚茫父、陈师曾等人有着相近的艺术理念和审美取向。特别是考虑到他们相似的人生阅历和共同的金石书画爱好,并且还曾经在与郑振铎的通信中直截了当地表达了对陈师曾、姚茫父所绘笺纸的激赏。

但是,本文探讨的不是泛泛而言的喜爱与否,而是关于一个在文化圈流传近40年的非常具象的铜墨盒,一个由姚茫父绘茶花、怪鸟并题诗,由同古堂制成的“破墨盒子”的故事。这是刻铜文房收藏界绝对堪称“经典”的故事。

最先讲述这个故事的是姚茫父的孙女婿邓见宽。1985年10月9日,他在《人民日报》发表短文《刻铜艺术》,介绍并赞赏刻铜艺术,其中写到:

鲁迅先生曾购得破墨盒子。姚茫父为盒面绘一正面鸟,两目圆睁,立于茶花上,并书一绝句。鲁迅先生戏呼这不寻常的两目可怖的鸟为怪鸟,并赞茫父先生一反历代画家画鸟只画侧面的传统,长期将这破墨盒子放置案头。

这是目前所知第一篇将此“茶花怪鸟”“破墨盒子”归在鲁迅名下的文章,不知所据何来,因发表时并未注明资料来源。

翌年贵州省隆重纪念茫父先生诞辰110周年,贵阳市政协文史资料研究会编辑出版《贵阳文史资料选辑》第18辑,作为茫父纪念专刊,书中收录了邓见宽曾发表在《人民日报》的《刻铜艺术》,同时辑入他另外一文《博雅隽永的刻铜艺术——简论姚华、陈衡恪的书画刻铜》,后者对鲁迅喜爱茫父这个“茶花怪鸟”铜墨盒故事作了进一步阐述:

鲁迅在同古堂购得的破墨盒,盒面由茫父绘一正面鸟两眼圆睁,立在山茶花上。鲁迅戏呼此鸟为怪鸟,认为此种不同凡响的绘画,一反传统,我国历代画家画鸟只画侧面显示一眼。鲁迅欣赏画图的能力极强,识得茫父“独来独往”,胸无古人,目无今人,自写胸臆的画家胆略。令人可惜的是,鲁迅逝世后,他生前珍爱的这一破墨盒下落不明。而这种类似两眼圆睁反传统的怪鸟的画法,不仅使人长久留念,更值得今人借鉴。

有趣的是,《贵阳文史资料选辑》第18辑同时辑入了学者、作家邓云乡旧作随笔数则,总题为“鲁迅先生喜爱茫父艺术”,其中一段话引起我的注意:

……鲁迅先生说“刻木印二枚成,颇佳”,很可能就是他亲手刻的。因为是陈师曾代办的,陈当时既是教育部佥事,又是书画篆刻名家,在琉璃厂有笔单,同琉璃厂的关系很深,熟人也多,同张樾臣关系很深,代张画墨盒画稿。《北平笺谱序》说:“义宁陈君师曾入北京,初为镌铜者作墨合、镇纸画稿,俾其雕镂,既成拓墨,雅趣盎然。”因此陈到同古堂找张樾臣刻印,他自会亲自动手的。他的店主要是卖墨盒;墨盒是北京琉璃厂的特产,而又以张樾臣所刻为个中翘楚。手中还有一个买自同古堂的破墨盒子,年来尚未失去,刻的是姚茫父的山茶花,花上立着一个正面怪鸟(按过去正宗画家,画鸟不画正面的,因其两目圆睁,面目可怖也)。边上一首五言绝句道:“压断千寻立,山茶一树栽。自时寒鸟舞,犹向雪中来。”刻得很有风格,但是否是张樾丞亲手所刻,那就不得而知了。

编者特别注明了“此文摘自邓云乡著《鲁迅与北京风土》(文史资料出版社)一书,标题为编者所加。”

《鲁迅与北京风土》是非常畅销,多次再版、重印,其最早版本在1982年。将两位邓先生的文章对照可知,邓见宽所讲述的鲁迅喜爱姚茫父“茶花怪鸟”“破墨盒子”的故事,应该就源自邓云乡这段文字。

四、讹传辨正

邓云乡文中有说这个“山茶怪鸟”“破墨盒子”是鲁迅的吗?带着困惑,笔者把这段文字逐字逐句反复品味,却怎么都读不出鲁迅与这个墨盒有何关联,这不是邓云乡在讲他自己手边的铜墨盒吗?本着“敝帚自珍”和旧派文人行文习惯,自谦地称其为“破墨盒子”。设若果真这个墨盒是鲁迅的,行文极为讲究的邓云乡又怎会称其为“破墨盒子”呢?

这段文字没有主语,因全文以第一人称写就,所以默认的主语只能是作者本人,也就是邓云乡先生。或许因这段文字前面一节恰好讲述“鲁迅与同古堂张樾丞”的故事,邓见宽误把后一段文字也计在鲁迅头上了。这一误读通过1985年《人民日报》和1986年《贵阳文史资料选辑》姚茫父纪念专辑而传播,并为刻铜文房收藏界所关注,进而通过一本本专著和一篇篇文章的转述、演绎,终于成为“经典”。这恐怕与几本权威著述的推波助澜不无关系:

首先是著名刻铜文房研究者周继烈先生的《铜匣古韵:墨盒收藏》,这是关于铜墨盒收藏与研究的第一部专著。其中写道:

另一次,鲁迅看到同古堂货架上有方“怪鸟”墨盒,叫店员取下一看,原来是姚华画的山茶,枝上立着一只正面的鸟,因一般画鸟多画侧面,正面的少见,所以有些怪。盒上还题诗一首:“压断千寻立,山茶一树栽。自时寒鸟舞,犹向雪中来。”

鲁迅很喜欢,于是购下。

范大鹏先生是刻铜艺术爱好者和收藏家,学问修养允称上乘,过手经眼的民国刻铜文房精品不可计数。他的专著《铁笔铜墨:刻铜文房把玩与鉴赏》(北京美术摄影出版社,2008),选材精审,业界评价“特点如下:一是实事求是,考证翔实,不作臆想,以科学的态度对待自己和别人的藏品;二是叙述简明,问题的提出与解答均实在,不故弄玄虚,一语中的;三是充分反映了写书人的文化根底,因知多,才不会犯那张冠李戴、鱼兽不分的毛病;四是介绍了刻铜文房制作之程序。”然而,范老师也没能绕过“鲁迅与茫父怪鸟铜盒”这个坑,书中且把题画诗句“山茶一树栽”误植为“山茶一书栽”。

这一笔误又被海上吴林深、吴蘅父子的《铜刻艺术:传承与探索》所“承继”,且有所“发扬”:

与陈师曾一样,姚华涉及刻铜之艺,让同时代的一些文人雅士亦刮目相看。时鲁迅先生在京供职,曾在同古堂见到一个姚华所绘的铜墨盒,上面是一只站在山茶花枝上双目圆睁的正面的鸟,旁侧题诗云:“压断千寻立,山茶一书栽。自时寒鸟舞,犹向雪中来。”此作引起了鲁迅先生极大的兴趣,对画鸟只画侧身单眼的传统作品尤为欣赏,戏称此鸟为“怪鸟”,即购回寓所,置案把玩品赏。

文中既写道“双目圆睁的正面的鸟”“引起了鲁迅先生极大的兴趣”,可是接着却又写道“对画鸟只画侧身单眼的传统作品尤为欣赏”,其逻辑更令人百思不得其解。

从邓云乡“手中还有一个买自同古堂的破墨盒子,年来尚未失去,刻的是姚茫父的山茶花,花上立着一个正面怪鸟”,到邓见宽“鲁迅先生曾购得破墨盒子。姚茫父为盒面绘一正面鸟,两目圆睁,立于茶花上,并书一绝句”,再到周继烈“鲁迅看到同古堂货架上有方‘怪鸟’墨盒,……很喜欢,于是购下”,故事的结构越来越完整。其他版本的演绎还有许多,有人“绘声绘色,如同亲见”,有人将“正面怪鸟”演绎为一只立在山茶花上的“秃鹫”。如此种种,不一而足。许多人在津津乐道这个故事,只可惜“邓冠鲁戴”,这个“山茶怪鸟”“破墨盒子”的主人就这样被认错了。

邓云乡原文缺省主语为误读留下“可乘之机”。如果说邓见宽作为首位误读者情有可原,后来者读其文而未核实邓云乡原文也可以理解。可是山西作家苏华《姚华:旧京都的一代通人》在转述这一故事时,则写明:

据邓云乡先生介绍,鲁迅先生曾购得一破墨盒子,系姚华为盒面绘一正面鸟,两目圆睁,立于山茶花上,并书一绝句。鲁迅先生戏呼这不寻常的两目可怖的鸟为怪鸟,并赞茫父先生一反历代画家画鸟只画侧面的传统,长期将这破墨盒子放置案头。

邓云乡先生岂不冤枉哉?!

行文至此,尽管笔者对自己的阅读理解很有信心,但是列位看官未必认可,“怎么可能大家都理解错了,只有你理解对了?”会不会真相正好反转呢?为免争讼,留心检索,直接证据终于被我找到,邓云乡在所著《燕京乡土记》中,有一节专讲北京的“铜墨盒”,他以第一人称写道:

我现在还保存着一个白铜墨盒子,三寸见方;一对镇纸,五寸长,一寸阔。墨盒子刻的是一枝山茶花,花枝上立着一个缩颈的鸟,而且是正的,(画家多避免画正面鸟,因为任何鸟正面一画,就很难看,易成怪状。)边上题着一首诗道:“压断千寻立,山茶一树栽,自时寒鸟舞,犹向雪中来。”题署“茫父”。……这是地地道道琉璃厂同古堂的出品,是琉璃厂刻铜世家张樾丞的作品,足足半个世纪以上的东西了。

这次没有省略主语,而这里的“我”只能是作者邓云乡的夫子自道。

结语

行文至此,已非常清晰,“鲁迅喜爱茫父山茶怪鸟破铜墨盒”的传奇故事,是由于文本误读而引发的历时三十多年的“讹传”。我知道,最初的误读者绝非故意,可能仅仅是一时疏忽而产生的善意失误;我也知道,这只是一个非常细微的小问题,小到仿佛微尘,完全可以忽略不计。因为即便我不写这篇文章,即便这一“讹传”继续传之三十年、五十年,乃至永久,鲁迅的光辉也不会因此而有一丝一毫的黯淡;茫父先生的博学多才与当日的辉煌,也不会因此而有一丝一毫的贬损;而其身后的寂寥,显然也没有因此而有哪怕一丝一毫的改观。但是,事实该怎样就怎样,对于刻铜文房的研究更是如此。每当看到这个美丽的误会一次次被引述、被重新写入文章和专著,我都觉得仿佛是我自己没有尽责而感到羞愧。好吧,那就让我把它讲出来,让我自己可以心安。当然,也希望这个故事可以到此为止,画上一个句号;更希望邓云乡先生旧藏的这个“山茶怪鸟”铜墨盒尚在人间,希望它早日重现。