沥青质和环烷酸含量对原油乳状液稳定性影响

鲁聪颖,杨 威,李丽敏,刘杰文,任世越,高清河*

(1.黑龙江省油田应用化学与技术重点实验室(大庆师范学院),黑龙江 大庆 163712;2.大庆油田有限责任公司第一采油厂,黑龙江 大庆 163111)

原油乳状液的稳定性在石油开采过程中起到重要作用。沥青质具有表面活性,是原油组分中对乳状液稳定性影响最大的成分[1-2]。同时,原油中的烷基苯磺酸、环烷酸或芳香环酸等[3-5]在开采过程中形成沉淀聚集,在油水界面形成的复杂的界面体系也是导致原油乳化严重的原因之一。因此,沥青质和酸的相互作用越来越引起人们的关注。

目前,人们主要采用实验分析法和分子模拟方法,通过改变沥青质浓度,分析其含量对乳状液稳定性的影响[6-8],以及探索沥青质的分子式[9],并利用分子模拟软件研究乳状液体系的界面性质[10]、聚集行为[11]、稳定机理[12]。由于原油中的酸吸附在油-水界面影响界面张力的大小,因此研究人员对酸[13-15]在乳状液中的作用也进行了数据分析。

近年来,对沥青质和酸的相互作用的研究方法主要是通过红外光谱、质谱、界面张力等数据分析,总结由于沥青质中酸的存在而形成具有不同pH值[17]的原油乳状液稳定性的变化规律。但是,研究原油沥青质和环烷酸共同作用对原油乳状液稳定性的影响的相关报道很少。笔者选取不同沥青质含量的大庆油田原油配制油水乳状液,加入不同质量的环烷酸调节酸度,考察沥青质及环烷酸共同作用对大庆原油乳状液稳定性的影响规律。

1 实 验

1.1 主要仪器试剂

NaCl,分析纯,Maclin麦克林试剂有限公司;环烷酸,分析纯,成都艾科达化学试剂有限公司;航空煤油,北京化学试剂公司;大庆油田原油。

PT-MR3100D高剪切分散机/均质器,瑞士Kinematica POLYTRON;TX-500C旋转滴界面张力仪,美国彪维工业公司;SVM3000黏度/密度测定仪,奥地利安东帕公司;Turbiscan Lab分散稳定性分析仪,法国Formulaction公司。

1.2 实验方法

1.2.1 原油性质测定

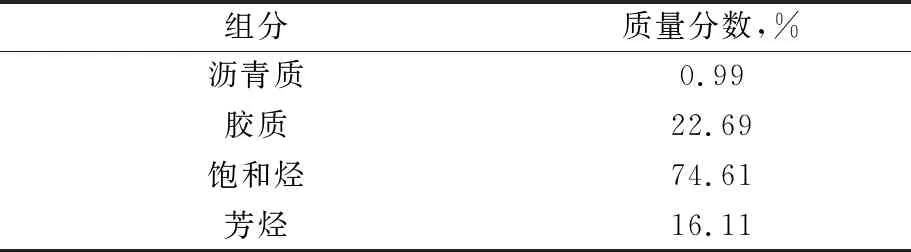

选取大庆某区块原油,48 h常温静沉后进行脱水处理,处理后原油含水率为0.59%。参照SY/T 5119—2016《岩石中可溶有机物及原油族组分分析》测定原油中沥青质、胶质、饱和烃和芳香烃的含量,同时将沥青质分离富集。原油性质见表1。

表1 原油组分表

1.2.2 原油乳状液的制备

用航空煤油和大庆油田原油按体积比V(航空煤油)∶V(大庆原油)为1∶1混合后,将煤油溶解抽提富集的沥青质加入其中,配制成沥青质质量分数分别为0.99%、1.19%、2.52%、2.73%、3.16%的原油,再加入环烷酸,配制成环烷酸质量分数为0.10%、0.50%、1.00%、1.50%、2.00%的待测原油。然后将加入环烷酸的原油与模拟污水(超纯水配制4 000 mg/L NaCl溶液)按体积比V(原油)∶V(模拟污水)为3∶7混合,使用高剪切分散机在转速为10 000 r/min条件下均匀搅拌2 min,制成待测乳状液。

1.2.3 析水率的测定

取原油乳状液100 mL静置于45 ℃烘箱中,观察析水情况,并分别记录5、10、15、20、30、40、50、60 min时析水量。析水率计算公式如下:

式中:Vi表示析水量,mL,V表示乳状液的总体积mL。

1.2.4 界面张力的测定

使用配制好的不同质量分数的沥青质和环烷酸的原油为油相,室内配制的模拟污水NaCl溶液为水相,使用TX-500旋转滴界面张力仪,在45 ℃转速4 500 r/min的条件下测定界面张力,取2 h时稳定界面张力值为测试值。

1.2.5 分散稳定性的测定

将准备好的乳状液20 mL倒入测试瓶中,利用Turbiscan Lab分散稳定性分析仪,在λ=880 nm红外光源条件下测试,按1次/min频率扫描试样,共计1 h。通过绘制的透射光及背散射光曲线可以计算出稳定性指数(TSI),TSI大小可以反映测试体系的稳定性[18-19],TSI越高,说明体系越不稳定。其计算公式如下:

式中:xi表示单次扫描背散射光的平均值,xBS表示xi的平均值,n代表扫描次数。

2 结果与讨论

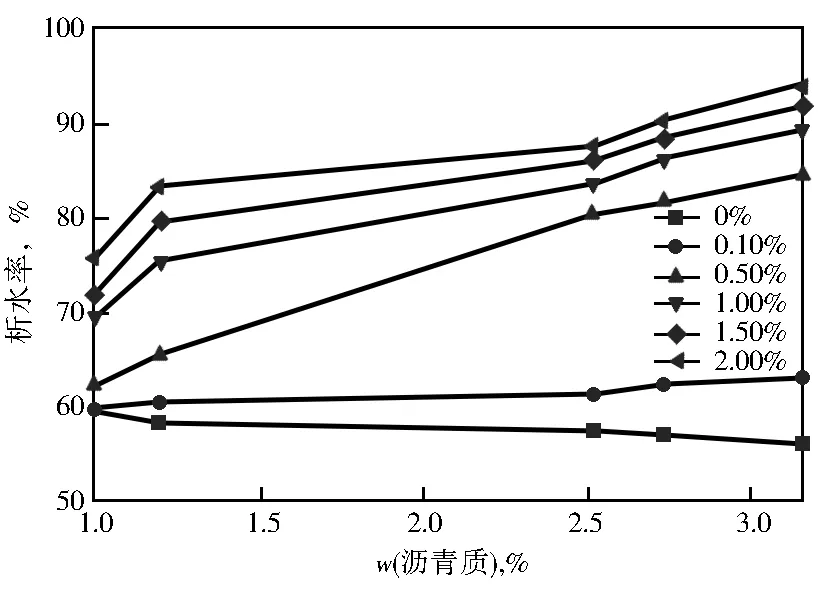

2.1 沥青质和环烷酸含量对析水率的影响

沥青质和环烷酸对原油乳状液的影响规律见图1。由图1可见,没有加入环烷酸时,沥青质与胶质的缔合作用可以促进有机分子的聚集,形成较多的聚集体,并随沥青质含量增加而增大。这些聚集体阻碍油水分离,导致析水率下降,但由于沥青质增量有限,因此析水率只由59.6%降至56.0%,变化较小。环烷酸的加入影响了体系原本的聚集体,当环烷酸含量为0.10%时,析水率从59.7%升至63.0%,说明环烷酸可以包裹部分沥青质聚集体,影响其在水相的含量,使乳状液稳定性降低,油水两相呈分离趋势。但由于环烷酸含量较少,因此破乳效果也有限。当环烷酸含量增加至0.50%时,析水率从62.4%迅速升至84.4%。此时,环烷酸含量的增加,使沥青质的聚集体被越来越多的环烷酸包围,阻碍沥青质在油水界面之间吸附,乳状液体系流变性质发生变化,进而导致液滴聚并的速度加快。当环烷酸含量增至2.00%时,析水率最高可以达到93.8%,远大于没有加环烷酸时的原油乳状液析水率,可见环烷酸含量越高,对乳状液析水率影响越大,降低原油乳状液稳定性效果越明显。

图1 不同沥青质和环烷酸含量的原油乳状液的析水率

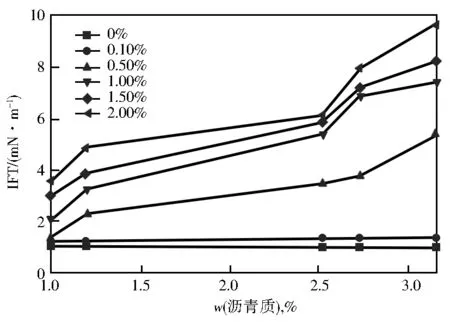

2.2 沥青质和环烷酸含量对界面张力的影响

在考察沥青质和环烷酸对界面张力影响时,发现没加入环烷酸前,界面张力随沥青质含量的增加而减小,说明沥青质含量会影响油水界面活性,结果如图2。当加入0.10%的环烷酸后,界面张力只从1.244 mN/m增至1.403 mN/m,可见虽然环烷酸的加入可以提高界面活性,但沥青质的乳化作用和环烷酸的破乳作用相互影响制约,因此界面活性没有明显变化。当环烷酸含量为0.50%时,界面张力开始明显增大,从1.387 mN/m增加至5.384 mN/m。因为此时环烷酸与沥青质之间的竞争[20]使原本吸附在界面的沥青质聚集体逐渐分散,阻碍了沥青质在油水之间形成较稳定的界面膜。使界面膜强度降低,界面活性增加。同时由于环烷酸的活性比部分有机酸强,因此在一定pH值范围内,可以控制乳状液的类型[21],使沥青质在油水界面的吸附面积减小,影响油水两相分配。当环烷酸质量分数达到1.00%时,由2.064 mN/m增加至7.133 mN/m,和之前低含量环烷酸体系相比,界面张力增加趋势更为明显。说明此时环烷酸和沥青质的竞争更加激烈,一方面环烷酸破坏了沥青质原来的界面吸附,另一方面更多的沥青质和环烷酸相互作用使其整体趋于离开水相。当环烷酸含量增加至2.00%后,界面张力已增加至9.702 mN/m,说明此时环烷酸已使大量沥青质分子溶于油相,破乳效果十分明显。

图2 不同沥青质和环烷酸含量的原油乳状液的界面张力

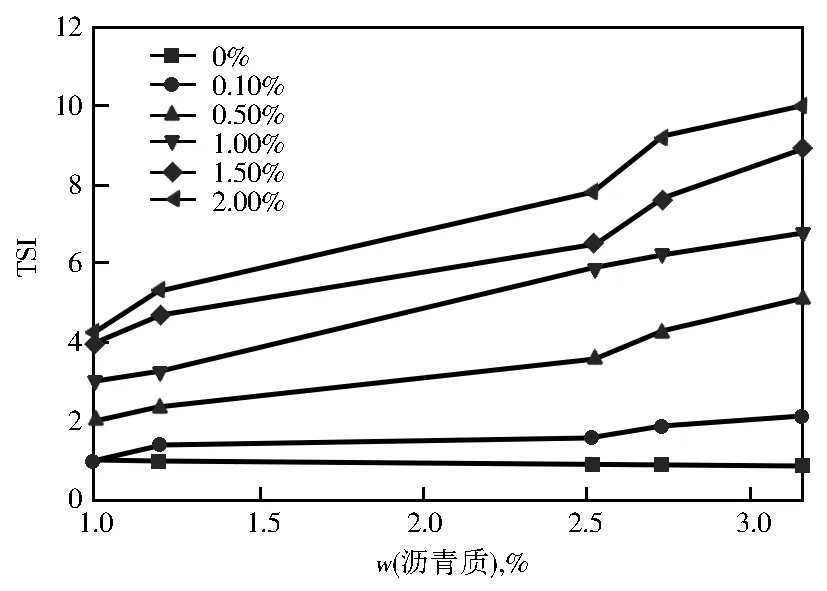

2.3 沥青质和环烷酸含量对TSI的影响

根据对透射光和背散射光曲线分析,1 h后TSI数值曲线趋于平缓,大小基本不变,因此可以取1 h后稳定的TSI值为测试值做图,结果如图3。由图3可知,不加环烷酸时,乳状液体系的TSI从0.91升高至1.94,幅度较小,说明沥青质含量变化对乳状液稳定性的影响有限。当环烷酸含量增加到0.10%时,TSI从0.98升至2.08,有微弱的上升趋势,可见少量的环烷酸与沥青质作用,可以降低乳状液稳定性。当环烷酸含量为0.50%时,TSI升高至5.11。此时,沥青质结构的极性基团与环烷酸的芳环结构作用力增大,沥青质中原本相互吸附的大分子逐渐溶解,分散成较小颗粒,这些小分子颗粒与环烷酸形成较稳定新吸附体系,重新聚集成沥青质和环烷酸的共聚体,与水相逐渐分离。当环烷酸含量增加至1.50%和2.00%时,TSI分别从1.98和2.24升高至8.93和10.02,可以看出乳状液稳定性明显下降,这与之前的析水率和界面张力数据变化趋势吻合。由此说明,环烷酸的烷基和芳基结构使其对沥青质自身的缔合作用影响较大,它们不仅破坏了沥青质内部有机大分子的集合,还进一步促进了沥青质大分子因溶解扩散成小分子,环烷酸的表面活性使乳状液体系随着其含量的增加而呈现破稳的现象。

图3 不同沥青质和环烷酸含量的原油乳状液的TSI

3 结 论

a.沥青质含量在一定范围内影响大庆原油乳状液稳定性,含量越高,其内部分子聚集越明显,导致油水两相分离困难,同时界面活性受沥青质分子缔合作用影响,促进油水乳化,但由于本研究中没有使用高沥青质含量原油,因此乳化规律变化不明显。

b.从结构上看,沥青质和环烷酸有相似的芳基结构,可以促进环烷酸发挥其表面活性作用,加速沥青质分散溶解,降低沥青质在油水界面的吸附能力,使其与水相分离速度加快。环烷酸含量越高,破稳效果越明显。

c.沥青质和环烷酸之间相互影响,在各自有机物基团作用的同时,还阻碍了彼此与水相的融合,致使两者在油水界面面积吸附量均减少,环烷酸分子包裹沥青质进一步溶于油相,油相中的水滴受环烷酸和沥青质的排斥,形成液滴聚并效果,分配于水相,从TSI数值可以直观地显示出沥青质和环烷酸对于乳状液稳定性的影响。