响应面法优化藻菌共生系统氮磷去除能力研究

母锐敏贾延天祁峰刘乐然郭清杨

(1.山东建筑大学 市政与环境工程学院,山东 济南250101;2.同圆设计集团,山东 济南250101)

0 引言

活性污泥法是市政和工业废水中使用最广泛的处理方法,具有降解多种有机和无机污染物的能力。但是活性污泥法的效率取决于有氧代谢,而有氧代谢通常需要进行密集的机械曝气,能耗可能占运营成本的45%~75%[1]。在此过程中,CO2和氮氧化物的排放也会对环境产生影响;活性污泥的干燥、脱水处理会阻止或减慢环境中养分的循环。因此,需要开发一种经济、高效并解决上述问题的一步式紧凑技术。此外,活性污泥法去除氮和磷的能力不足,通常需要进行3次处理才能满足严格的养分排放要求。可能的解决方案是开发能够克服常规系统局限性的藻类和活性污泥共生工艺[2]。近年来,通过微藻和活性污泥共生的方法同时去除碳和养分引起了人们的极大兴趣。通常微藻通过光合自养的方式,利用光和CO2(或无机碳)作为能源和碳,光合作用产生的氧气可以满足活性污泥的好氧环境;而活性污泥在去除有机物时,会将微藻难以吸收的有机物转化为无机碳或小颗粒有机碳,这些物质可以被微藻利用。因此,藻菌共生系统比活性污泥减少了更多的曝气能耗。此外,微藻对氮磷的主动吸收,摆脱了活性污泥法频繁的厌氧、好氧条件的转换。另外,微藻能够将CO2捕集到生物质中,而产生的生物质可以作为原料收获以产生能量和高价值物质,如生物柴油、颜料和肥料。基于微藻细菌的技术被视为环境可持续废水处理的替代方法[3]。

微藻与活性污泥共生关系的建立,与很多因素息息相关[4],如工艺条件、营养物质含量、水质酸碱度等,因此对共生体系的工艺优化是十分有必要的。很多学者对藻菌共生的工艺优化做了大量研究,LUO等[5]在光生物反应器中确定的最优水力停留时间为48 h。ZHANG等[6]确定了外加碳源的投入量对藻菌共生系统对氮磷等营养物质的去除效果的影响。ASSEMANY等[7]发现高效藻类塘无遮光处理的藻菌共生系统在营养物质去除和生物质产出能力上都要明显高于遮光70%的对照组。

文章将培养的小球藻与活性污泥作为研究对象,采用响应面法[4,8]优化藻菌共生系统处理二级出水的工艺参数,探究曝气量、光照、曝气量中的CO2体积分数对共生系统处理二级出水的氨氮(Ammonia Nitrogen,NH3-N)、总磷(Total Phosphorus,TP)的影响,为建立藻菌共生系统工艺提供理论支撑。

1 材料与方法

1.1 实验材料

1.1.1 小球藻

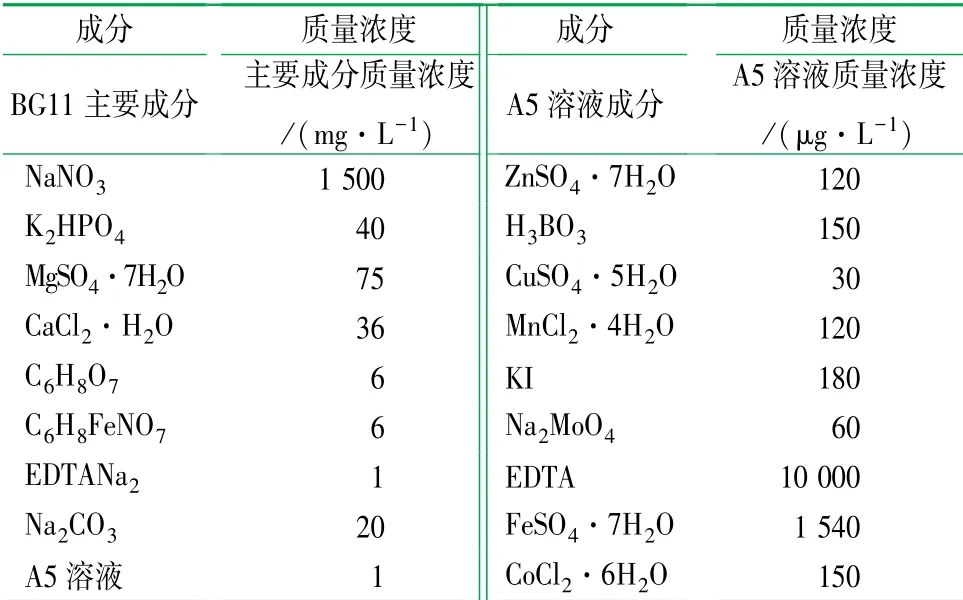

小球藻筛选自山东建筑大学映雪湖。将取样后的小球藻在灭菌后的BG11培养液中培养,pH值调节至7.1。培养液置于1 L的锥形瓶中扩大培养小球藻。锥形瓶放置在恒温23℃,光照为5 000 lx的人工气候培养室。BG11组分详见表1。

表1 BG11培养基质量浓度表

1.1.2 活性污泥

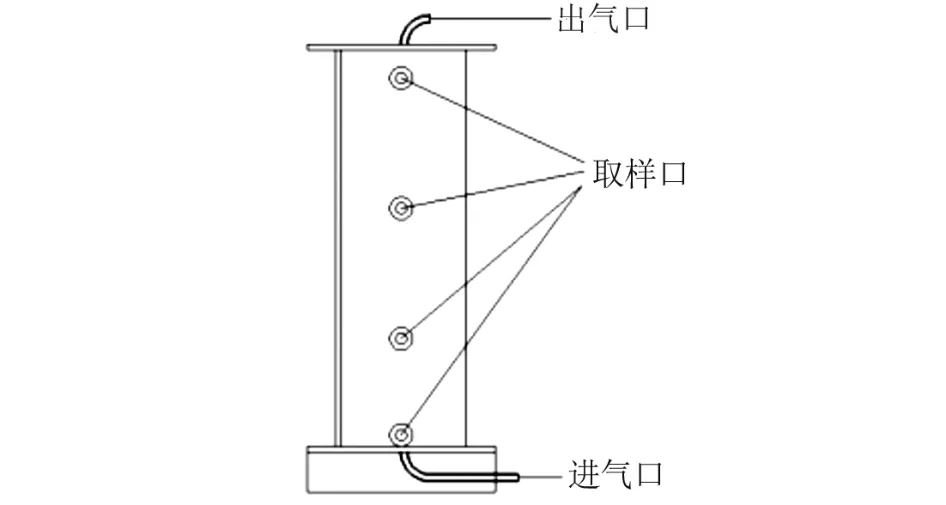

活性污泥取自山东建筑大学中水处理厂第三曝气池。活性污泥经过筛网去除大颗粒物质后,静止12 h后去除上清液,并洗涤3次,再次去除上清液。污泥在22 h曝气、2 h静置的周期驯化。培养基为经实验室改良的合成污水,成分见表2。

表2 合成污水成分表

1.1.3 藻菌共生体

根据小球藻与活性污泥的生物质质量浓度(干重,下同),按照5∶1将小球藻与活性污泥进行共培养,离心后接种在培养基中培养,混合后的藻菌共生体的生物质质量浓度为0.5 mg/L。混合之前的小球藻与活性污泥经离心,纯水冲洗3次。

1.1.4 二级出水

二级出水取自山东建筑大学污水处理厂中水出水井。实验前,通过重力沉降去除大固体颗粒。为去除悬浮和溶解固体,将其在4 000 r/min条件下离心10 min,取上清液,然后通过孔径为0.45μm的注射器滤膜过滤。实验所用二级出水的NH3-N、TP质量浓度分别为17.32、3.65 mg/L。

1.2 实验设计

1.2.1 反应器

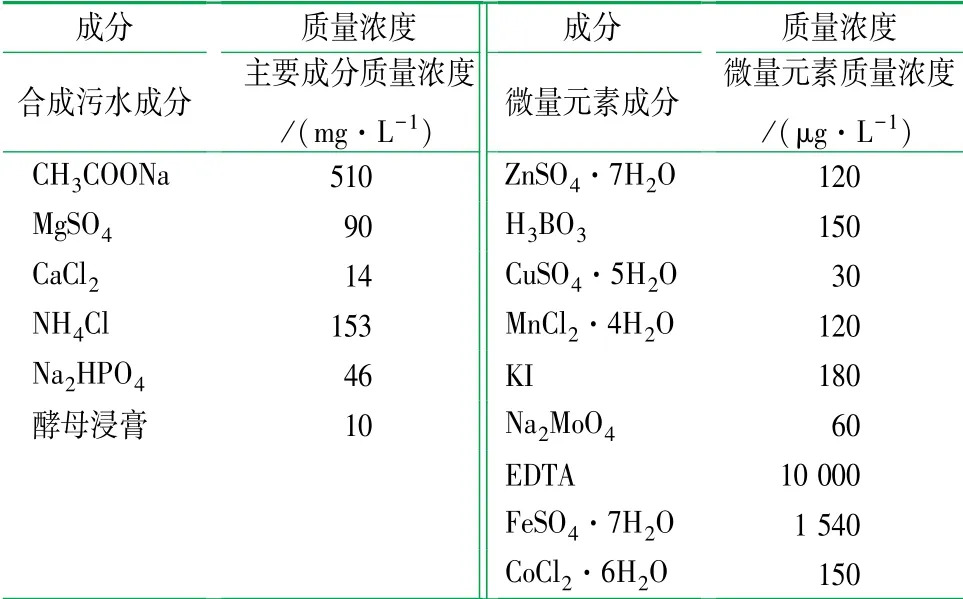

将藻菌共生体(Algal-Bacteria Symbiont,ABS)接种到柱状光生物反应器中。反应器的体积为3 L(高为350 mm、内径为105 mm)、壁厚为5 mm。反应器底部设置曝气接头,壁身自上而下设置4个取样口,在顶部分别有出气口和备用进料口,反应器平面图如图1所示。将其放置在人工气候室中培养2 d,保持恒温23℃,每组设置3个平行实验。

图1 柱状光生物反应器平面图

1.2.2 单因素实验设计

(1)光照强度对藻菌共生系统的影响 设置5组光照强度分别为1 000、3 000、5 000、7 000、9 000 lx。藻菌共生体的生物质质量浓度为0.5 mg/L,投加至柱状光生物反应器,培养条件的温度为23℃,曝气为0.6 L/min,CO2体积分数为5%,每组实验重复3次。

(2)曝气量对藻菌共生系统的影响 鼓风机曝气量分别为0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 L/min。藻菌共生体的生物质质量浓度为0.5 mg/L,投加至柱状光生物反应器,培养条件的温度为23℃,光照强度为5 000 lx,CO2体积分数为5%,每组实验重复3次。

(3)曝气量中CO2对藻菌共生系统的影响 曝气量中的CO2体积分数分别为1%、5%、10%、15%、20%。藻菌共生体的生物质质量浓度为0.5 mg/L,投加至柱状光生物反应器,培养条件的温度为23℃,光照强度为5 000 lx,曝气量为0.6 L/min,每组实验重复3次。

1.2.3 响应面实验设计

采用响应面法的中心组合设计响应面实验,研究光照强度、曝气量、CO2体积分数3个因素对NH3-N、TP的去除效率的影响,建立了3因素3水平的实验,详见表3。藻菌共生体的生物质质量浓度为0.5 g/L,温度为23℃。因素水平的设置方法为:气体体积流量计调节空气以及CO2曝气量,通过调节可变日光灯的亮度调节光照强度。

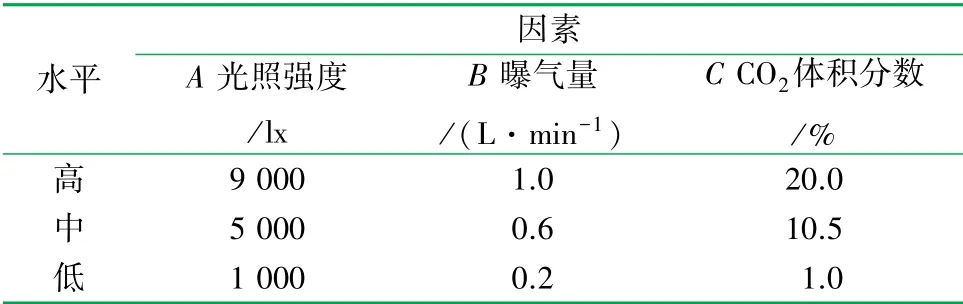

表3 中心组合设计响应面实验设计因素与水平表

2 结果与讨论

2.1 藻菌共生系统去除营养物质的影响因素分析

2.1.1 不同光照强度对藻菌共生系统的影响

不同光照强度对藻菌共生系统处理TP、NH3-N效率的影响如图2所示。经过48 h的处理,光照强度为5 000 lx的藻菌共生系统的处理效果明显高于其他组分。这是因为持续曝气的环境,微藻几乎吸收去除了氮磷等元素。而微藻吸收氮磷的速率与其生长情况有关,需要一个合适的光照环境[9],即较高的光照会对微藻的光合作用产生抑制作用,而较低的光照则会直接抑制微藻的生长[10]。

图2 不同光照强度下藻菌共生系统对氮磷的去除效果图

藻菌共生系统在不同光照强度的影响下,对TP的去除效果差异明显。光照强度为5 000 lx的藻菌共生系统,对TP的去除明显优于其他的组分,在第36 h时,该组分水环境内的TP率先达到出水的标准。而1 000 lx光照强度下的藻菌共生体对TP的去除收效甚微,在第48 h时对TP的去除率仅有46.02%,远小于5 000 lx组分的91.7%。

藻菌共生系统在不同光照强度的影响下,对NH3-N的去除效果变化不大。这是由于微藻对氮的优先吸收原则,使得在藻菌共生系统接种到污水的早期就有非常明显的去除效果。5 000 lx的光照下,对NH3-N的去除效果高于另外4个组分。

藻菌共生系统在不同光照强度的影响下,对NH3-N去除效果比TP的更加明显。在第24 h水力停留时间过半时,NH3-N的去除率要远高于TP的,这是因为微藻相较于TP会优先吸收NH3-N,这样的结论不鲜见,WANG等[11]发现,在污水处理厂中污水经藻类塘的藻菌共生系统处理后,NH3-N的去除效率是其他物质的6倍以上;ARIAS等[12]发现,藻类与蓝细菌共生作用下,NH3-N去除(去除率>95%)时污水中还有尚未被去除的TP。

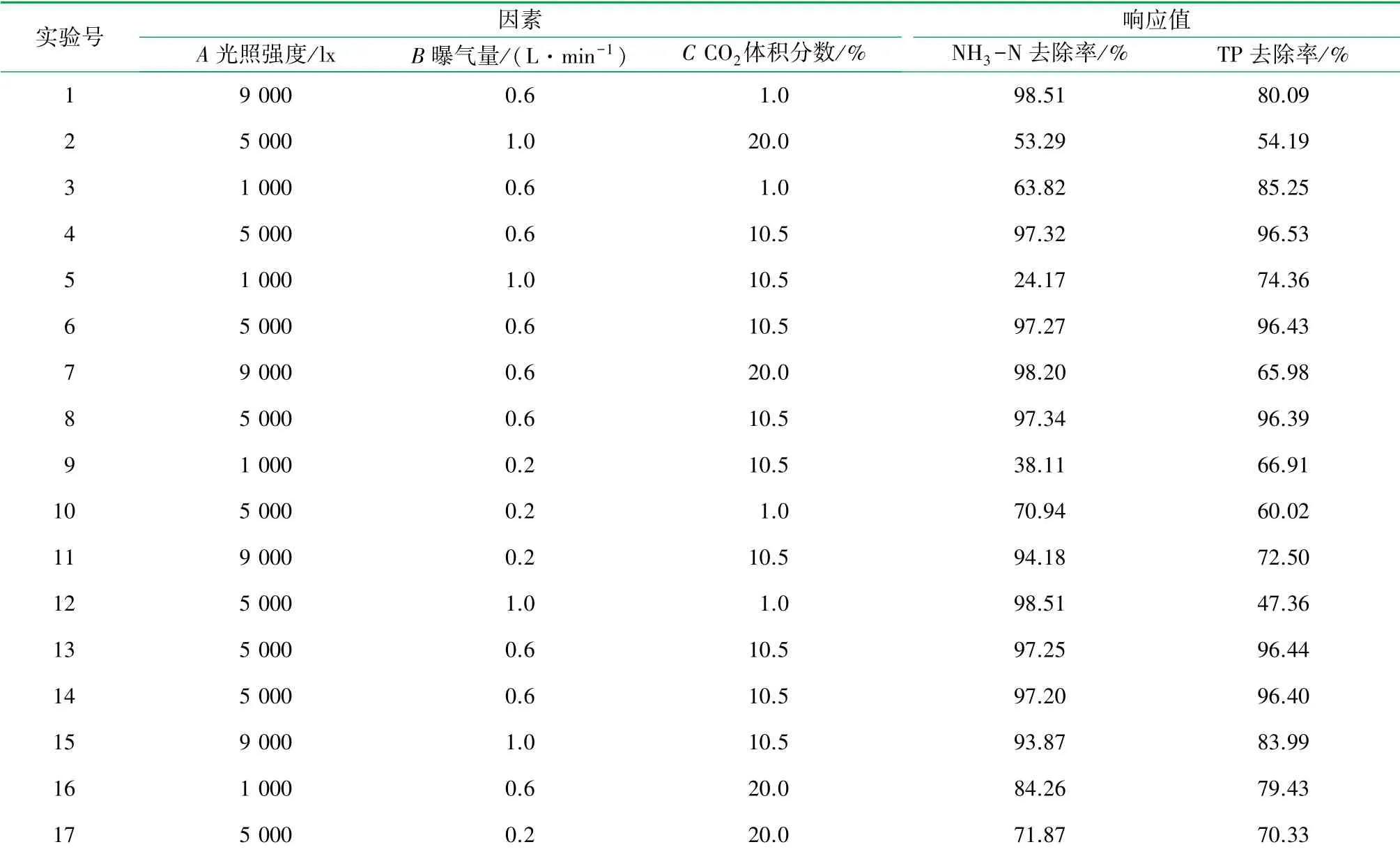

2.1.2 不同曝气量对藻菌共生系统的影响

不同曝气量对藻菌共生系统处理TP、NH3-N效率的影响如图3所示。经过48 h的处理,曝气量为0.6 L/min的藻菌共生系统的处理效果明显高于其他组分,这是因为曝气增强了藻菌共生系统的活性[13]。在低溶解氧(厌氧)环境下,大量的厌氧菌、兼性厌氧菌群落将会繁殖,藻菌共生系统的优势共生关系会转向微藻与细菌对氮磷的争夺上[5]。而高溶解氧下,微藻细胞会因为高含量的氧限制,从而降低了光合反应,小球藻的生长受限,降低了对氮磷的吸收能力[14]。

图3 不同曝气量下藻菌共生系统对氮磷的去除效果图

藻菌共生系统在不同的曝气量的影响下,对TP的去除效果比较明显。各个组分在第12 h时,去除率接近50%。而在12~36 h内去除变化不明显。第48 h时,0.6 L/min的曝气量下的藻菌共生系统,对TP的去除达到了一级A出水标准,而其他4个组分均未达到。

藻菌共生系统在不同的曝气量的影响下,对NH3-N的去除效果差异不大。各曝气量下NH3-N下降曲线趋于一致。这主要是因为NH3-N作为微藻和活性污泥合成蛋白质的主要原料在持续吸收转化[15]。

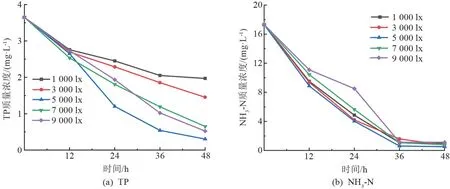

2.1.3 不同CO2体积分数对藻菌共生系统的影响

不同CO2体积分数对藻菌共生系统处理TP、NH3-N效率的影响如图4所示。10%的CO2相较于其他体积分数的CO2有更高的去除效果。这是因为CO2作为无机碳是小球藻进行光合作用的基础原料,相比碳酸盐、碳酸氢盐,CO2的优势是不会使水溶液的pH值发生快速变化。但是作为酸性气体,过量的CO2会使水溶液pH值降低,而小球藻被证明更容易在偏碱性的水环境中生长增殖。

图4 不同CO2体积分数时藻菌共生系统对氮磷的去除效果图

藻菌共生系统在不同CO2体积分数的影响下,TP的去除差异明显。在第24 h,各个组分的差异最为显著,外加碳源提升了TP的去除效果。并非个例,CHOIX等[16]发现外加的CO2提升了小球藻与巴西拟螺旋体细菌的共生作用,促进小球藻在污水中吸收磷转化为生物质的能力。

藻菌共生系统在不同CO2体积分数的影响下,对NH3-N的去除效果趋势一致。值得讨论的是,在高CO2体积分数的藻菌共生系统中,NH3-N的去除效果最差,这是因为较高的C/N影响藻菌共生的去除效果[17]。除此以外,也有可能是高CO2降低了pH值,尽管这对细菌来说可以提高活性,但不足以弥补对小球藻活性的抑制[18]。

2.2 小球藻与活性污泥共生系统氮磷去除效果的优化实验

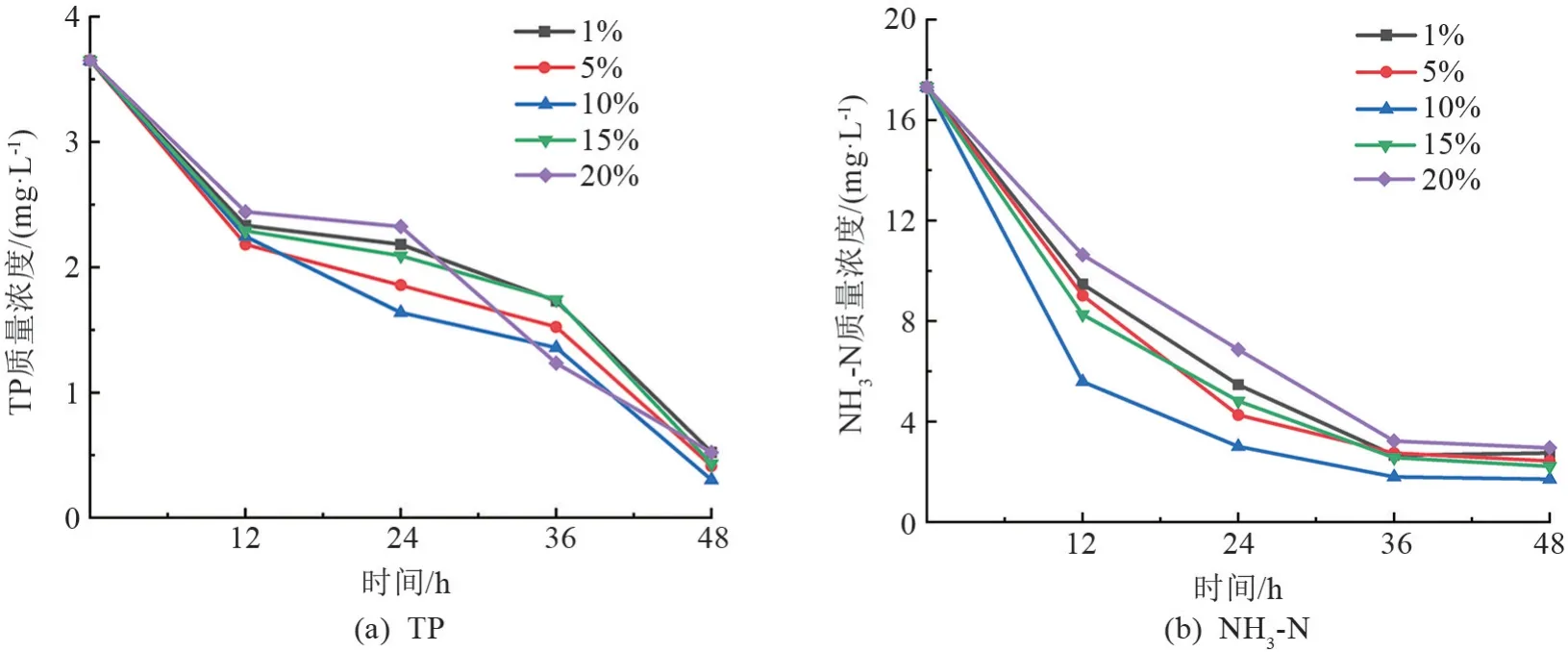

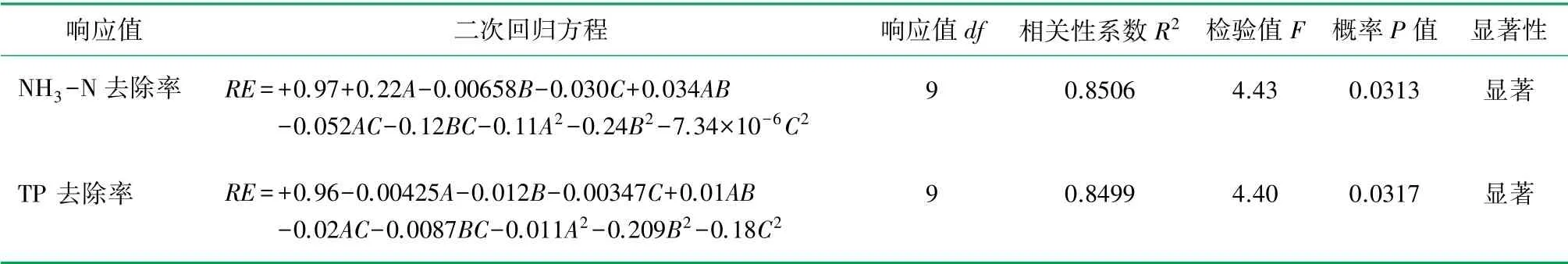

以单因素的实验结论为基础,设定小球藻与活性污泥共生系统的光照强度、曝气量、CO2比例为优化的参数。中心组合设计响应面实验的设计与结果见表4。利用实验设计软件Design Expert 10对数据进行二次回归方程的分析与方差分析,得出的回归方程、显著性检验见表5。实验数据显著性检验的结果显示,NH3-N、TP的去除率的模型P值均<0.05,显著。

表4 中心组合设计响应面实验的设计与结果表

表5 响应面模型方差分析表

2.2.1 变量对小球藻与活性污泥共生系统NH3-N去除率影响的响应面分析

利用Design Expert 10进行数据分析与响应面分析。基于中心组合的小球藻与活性污泥共生系统NH3-N去除率的响应面分析如图5所示。图5(b)的曲线代表的是响应面的等高线,等高线越密集说明影响越大,反之则越小。由表5方差分析结果可知,NH3-N去除率的响应面模型与拟合的二次方程有显著关系,证明光照强度、曝气量、CO2体积分数会影响到小球藻与活性污泥共生系统的NH3-N去除率。图5(a)表明光照强度自1 000 lx开始,NH3-N的去除效率逐渐升高,在5 000 lx时达到峰值,5 000~9 000 lx开始逐渐下降;曝气量在0.2~0.6 L/min时,NH3-N的去除效率随着曝气量的升高而逐渐升高;在0.6~0.9 L/min时,NH3-N的去除效率随着曝气量的升高而逐渐降低。NH3-N的去除效率最高为97.3%,此时光照强度为5 000 lx,曝气量为0.6 L/min,CO2体积分数为10.5%。单因素分析中,NH3-N去除效果最优条件:光照强度为5 000 lx,曝气量为0.6 L/min,CO2体积分数为10%,两次实验结果基本一致。

图5 小球藻与活性污泥共生系统对氮去除率的响应面图

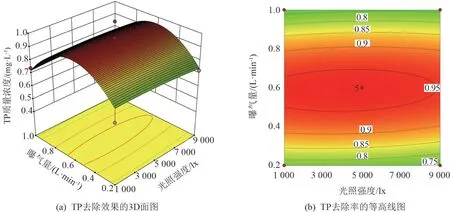

2.2.2 变量对小球藻与活性污泥共生系统TP去除率影响的响应面分析

基于中心组合的小球藻与活性污泥共生系统TP去除率的响应面分析如图6所示。对小球藻与活性污泥共生系统的TP去除率影响更大的是光照强度,而不是曝气量和CO2体积分数,这样的趋势在图2~4中也不难发现。由表5方差分析结果可知,TP去除率的响应面模型与拟合的二次方程有显著关系,证明光照强度、曝气量、CO2的体积分数会影响到小球藻与活性污泥共生系统的TP去除率。图6(a)表明光照强度自1 000 lx开始,TP的去除效率逐渐升高,在5 000 lx时达到峰值,5 000~9 000 lx开始逐渐下降。曝气量为0.2~0.6 L/min,TP的去除效率随着曝气量的升高而逐渐升高,在0.6~1.0 L/min时,TP的去除效率随着曝气量的升高而逐渐降低。TP的去除效率最高为96.4%,此时光照强度为5 000 lx,曝气量为0.6 L/min,CO2体积分数为10.5%。单因素分析中,TP去除效果最优条件:光照强度为5 000 lx,曝气量为0.6 L/min,CO2体积分数为10%。

图6 小球藻与活性污泥共生系统对磷去除率的响应面图

3 结论

文章选用小球藻与活性污泥共生系统,针对光照强度、曝气量、CO2体积分数进行了单因素实验和响应面实验,得到以下结论:

(1)单因素分析实验中,小球藻与活性污泥共生系统处理二级出水中氮磷的去除效果可以通过光照强度、曝气量、CO2体积分数进行调控。当光照强度为5 000 lx,曝气量为0.6 L/min,CO2体积分数为10%时,小球藻与活性污泥共生系统较其他4个组分具有更好的氮磷去除效果。

(2)响应面优化实验中,小球藻与活性污泥共生系统处理二级出水中氮磷的效果可以通过优化光照强度、曝气量、CO2体积分数进行调控,经优化后共生系统的最优条件为光照强度为5 000 lx,曝气量为0.6 L/min,CO2体积分数为10.5%,与单因素分析实验的结论基本一致。

(3)研究验证了光照强度、曝气量、CO2体积分数等工艺条件对藻菌共生系统的影响,NH3-N的去除率最高可以达到97.3%,TP的去除率最高可以达到96.4%,而且持续的曝气避免了硝化作用和反硝化作用,对活性污泥法的复杂工艺起到了简化作用。