民间歌舞小戏哼小车唱腔【阳调】研究

何珂珂

哼小车是一种集歌、舞、乐三者一体的综合艺术形态,是介于民间舞蹈和成熟戏曲之间的一种特殊艺术形式。哼小车主要流行于河南省焦作市武陟县及新乡市获嘉县部分地区,其中以武陟县东部的乔庙镇为主要流行地区,传承哼小车比较有代表性的村庄有乔庙镇的冯丈村、付村、前赵村、关王庙、宋庄、宋陵等。①

哼小车唱腔独特,演唱以哼唱为主,哼唱时一般是一人领唱众人帮腔,表演道具是一木质车架,上覆黄布,两边各绘有一车轮的小车,表演时用布绳挂在坐车人身上,后有一推车人,前有一领车人,因此得名哼小车。哼小车的表演形式也有其独到之处,表演时在锣、鼓、镲等乐器的伴奏下有一男扮女装(以前哼小车角色都由男性扮演,现在全由女性扮演)的坐车人,有一推车人,另还有领车人、相公、小姐、丫鬟等围成一圈或走或跑、或扭或退,做各种简单的舞蹈动作,圈中老婆手持拐杖做滑稽表演,同时担任整个指挥,众人看其拐杖而变换各种动作。伴奏乐器原本有文场和武场之分,文场乐器有板胡、二胡、笛子、笙等,武场乐器有大锣、小锣、大镲、小镲、鼓、板、梆等。现在的哼小车乐队伴奏只有武场乐器。哼小车的剧目内容大多以家庭伦理、生活中的琐碎小事为主。哼小车繁盛时期,剧目有上百出,现仅有十几出尚在演出,如《王青山探母》、《王妈妈探病》、《俊英下楼》、《斗嘴》、《母女斗嘴》、《小秃闹房》等。

解放前,哼小车深受当地群众喜爱,广泛流传。因历史、“文革”或多种文化的冲击等各种因素,现仅有冯丈村还保留着哼小车乐队,除春节期间参加行水演出外,平常也会受邀参加学校或县里的活动演出。

一、哼小车曲调概述

哼小车曲牌大多来自民间小调或明清时调,鼎盛时期达二十几种,有【钉缸调】、【魏调】、【阳调】、【上河调】、【下河调】、【寿州调】、【垛子调】、【南跌落】、【节节欢】、【大羊排】、【太平年】、【画扇面】、【湖北调】、【湖南调】、【满江红】、【混江龙】等,现在经常用到的只有【阳调】、【寿州调】、【垛子调】、【南跌落】、【节节欢】、【太平年】等。下面是哼小车剧目所用曲调的统计概览,参见表1。的看出,【阳调】是哼小车所用曲调最多的,高达137次,其中《母女斗嘴》全剧只用【阳调】这一个曲调,由此也可以判断【阳调】是哼小车的主要曲调唱腔。哼小车的第二大唱腔是【寿州调】,所用次数达32次,接下来依次是【垛子调】、【节节欢】、【南跌落】、【太平年】等。

表1:各剧目所用曲调

俊英下楼 王青山探母 母女斗嘴 王妈妈探病 小秃闹房 斗嘴 翻货篮 打杠 算卦 共计太平年 1 2 3大羊排调 1 2 3上河调 1 1下河调 1 1湖南调 1 1湖北调 1 1 22 15 38 37 12 3 18 43 29

老艺人薛垂银说:“像【上河调】、【下河调】现在就只有我会唱了,因为年轻一辈觉得太难,都不愿意学。”像薛垂银老师所说类似的曲调还有很多,因此现仅有几个曲调还在唱,如果唱到不会唱的,大都用阳调代替。如《小秃闹房》、《母女斗嘴》现全部改用【阳调】演唱。对于民间艺术来说,在漫长的历史发展过程中,一些曲调受当时环境或人为因素的影响,在演唱过程中逐步被替代,简化学习、演唱的过程,得以有不同的发展,属民间艺术发展的正常现象。

二、哼小车曲调【阳调】分析

【阳调】是哼小车中应用最广的唱腔,且名称多样,在哼小车中大多称【凤阳歌调】,哼小车艺人又将其省略为【阳调】。这一曲调何时运用于哼小车中,成为哼小车的主要唱腔,无任何历史文献记载,与戏曲、曲艺、民歌当中的【凤阳歌】又有什么关系,我们也不得而知。因此,本文在记录哼小车【阳调】曲谱的前提下,以【阳调】唱腔为例,对比分析【阳调】与【凤阳歌】的关系,探究哼小车【阳调】的本质特点。

(一)哼小车【阳调】曲谱

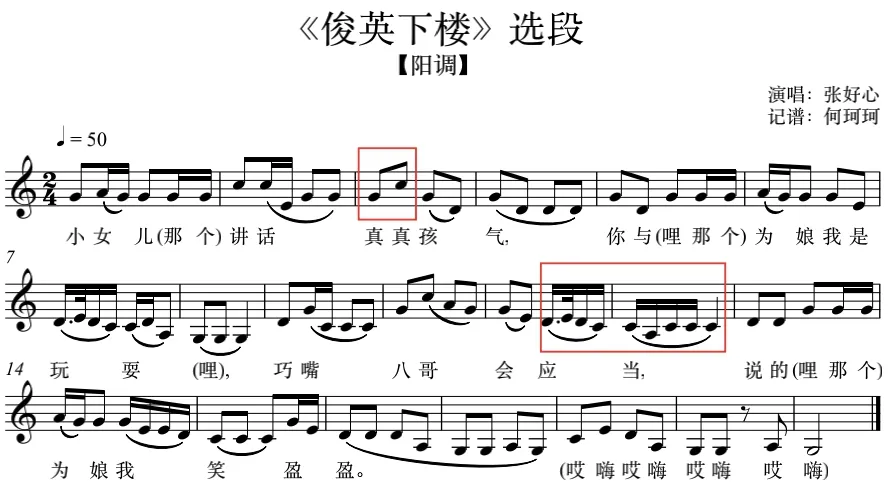

【阳调】在哼小车的唱腔音乐中占有很大比例,经过录音整理分析可知,它共包含三种形式,但这三种形式同属一个旋律曲体,其旋律框架、结构基本一致。整个剧目演唱是这三种形式交替出现。囿于篇幅有限以及旋律本身无太大变化,下面只展示两个谱例。第一种形式如谱例1。

谱例1:

上例【阳调】属五声徴调式,是一个由四个乐句组成的单乐段结构,第一句起落音为“sol、re”,第二句起落音“sol、sol(低音)”,第三句起落音为“re、do”,最后一句落音为“re、sol(低音)”。句式为前四后三的七字句。旋律以级进为主,中间的四度五度跳进为整个曲子增加了跳动感,每句结尾有一小节帮腔,最后一句有一个三小节的帮腔。

第二种如谱例2。

谱例2:

由谱例2可以清楚地看出,这段【阳调】唱腔与谱例1基本没有变化,只是在标红处有略微发展变化,词格对位也有略微变化,但只是在整个大的旋律走向内稍微变动,属于一个旋律曲体,旋律稳定性较强,其音乐结构、乐句落音、句式、调式等方面都完全相同。同属哼小车的母体原型。

综上可知,哼小车中的【阳调】属五声徴调式,节奏较为简单,旋律以五声音阶进行,唱词为七字句,基本一字一音,结构简单规整,四句落音分别为re、sol、do、sol,结尾有三小节的帮腔。速度较为缓慢,音域跨度不宽,因此适合表达各种情绪,也成为哼小车中最为常用的唱腔曲调。词的字数,除去衬字,共有正字28个,如上例一眼看上去字数多少不等,但哪个是衬字,哪个是正字,很容易分辨出来。“小女儿讲话那个真真孩气”其中“女儿讲话真孩气”便是正字,其余便是衬字。因第三句“巧嘴八哥会应当”只有正字,是七字句,便决定整个曲调是七字句的句式,那么第四句“说的哩那个为娘我笑盈盈”,其中“哩、那个、我”属于衬字,其余便是正字,这样整首曲调便只有四个七字句,即有28字。谱例1亦是如此。

(二)【阳调】唱腔分析

【阳调】这一曲调流行于我国各地,在许多剧种和曲种中被采用,如山东琴书、大调曲子、河南曲剧等。【阳调】被广泛应用到地方戏曲、曲艺当中,在和当地民间音乐、方言等相结合后,它的句式结构、旋律、节奏等方面常发生变化。在这些曲调的旋律中,依稀可以看到哼小车【阳调】的影子。

下面是河南大调曲子中【阳调】的早期唱法,也被称为【老阳调】。

谱例3②:

上例是【阳调】早期形式,也属五声徴调式,旋律和节奏较为简单,基本是一字一音,由四个乐句组成,以上与谱例1基本一致。上例曲调的四句落音分别为re、sol、la、sol,而谱例1的落音为re、sol、do、sol,每句尾由一小节的过门,结尾是一句七小节的帮腔。整段旋律音域不宽,节奏简单规整。谱例3与谱例1哼小车【阳调】谱例做一对比,不难发现,两者存在大量的相似之处,同属五声徴调式,上例第一、第二小节即出现“2—5—1(高音)”三音之间的跳进,而谱例1也有类似三音跳进的旋律音型,即“2—5—1”。旋律方面也有相同之处,第一、二小节强拍与弱拍位置的第一个音都是相同的音,第三小节旋律完全一样,第五、七、八、九、十一以及第十三小节的强拍与弱拍位置的音也都是相同的。词的句式方面,上例是“三、三、四”的十字句,而哼小车【阳调】是“二、二、三”的七字句。由此可以清楚的知道,哼小车【阳调】与大调曲子的早期【阳调】是有紧密联系的。

“凤阳歌”随着“身穿花鼓走四方”人而传到了祖国的四面八方,广泛被运用于地方戏曲、曲艺、民歌中,从而形成了各具特色的“凤阳歌”。那么“凤阳歌”是否与哼小车【阳调】属于同一原型,下面来看一首凤阳当地最早的“凤阳歌”——【秧歌调】。

谱例4:

【秧歌调】源于凤阳当地秧歌的秧歌调,是最早的“凤阳歌”。下面把哼小车中的【阳调】与安徽凤阳的本土“阳调”做一对比分析:

上述【秧歌调】与谱例1(包含谱例2)的【阳调】存在明显不同,上述谱例属五声宫调式,其结构也是四句式,四句落音分别为sol、do、re、do,而谱例1是徴调式,四句落音为re、sol、do、sol,有明显差异。唱词都是七字句,上例旋律以级进方式进行,波动性小,旋律较平稳,节奏型基本相似。

下面是一首河南焦作地区的民歌《凤阳歌》:

谱例5③:

上例是《中国民间歌曲集成·河南卷》中记录的流行在河南焦作地区的一首民歌《凤阳歌》,与谱例1同属五声徴调式,是由四个乐句组成,四句落音分别为re、sol、la、sol,而谱例1的四句落音为re、sol、do、sol,可知,除第三句落音不同之外,其他三句落音完全相同。调式和旋律走向与谱例1的【阳调】也基本一致。唱词方面,上例是三二三的八字句,而谱例1是前四后三的七字句。

由以上分析可知,谱例1与凤阳当地的凤阳歌因为时间地域的关系可能存在较大差异,但在旋律、落音、句式等方面的相似之处,就不能断定哼小车【阳调】在发展之初就未必受过凤阳当地的曲调的影响。因为“传统是一条河流”,只要是在这条河流中生存发展的,势必会受到周围环境的影响。同样的,谱例5这首河南焦作的民歌《凤阳歌》与哼小车更是生存在同一个地域环境中,同样在河南焦作地区,而两首曲例在落音、结构、句式、旋律方面都十分相似,体现了一个地域环境中的艺术特征。而谱例3的【阳调】是河南大调曲子登台初期(1926-1930)使用过的一种唱腔,之后很少再使用。其与谱例1无论在音乐旋律、调式还是在唱词方面都存在着一种多样的统一。哼小车在1926年左右也正处于发展的繁盛阶段,与刚刚登台的大调曲子处在同一时期,哼小车与大调曲子的前后发展关系无从得知,但可以确定的是,哼小车唱腔发展成熟之前曾受过河南大调曲子的影响。

由以上可知,哼小车唱腔【阳调】与大调曲子关系紧密,发展过程中曾受当地民歌、戏曲以及曲艺的影响,经哼小车艺人的不断发展完善,形成了如今具有自身魅力的民间歌舞小戏——哼小车。

(三)【阳调】的基本特点

在长期的表演实践中,【阳调】逐步发展成哼小车的主要唱腔,也形成了自己的特点。以下就【阳调】的基本特点作简要论述。

【阳调】调式为徴调式,通常由四个乐句组成,第一句落音在商音上,第二句落音在徴音上,第三句落在宫音上,第四句落音徴音,典型的五声徴调式曲调类型。【阳调】旋律的特点是高起低落,即开始第一小节的起音通常是高音,到第一句结尾的落音通常是低音。如谱例1、谱例2,第一乐句起音sol,落在re上,第二乐句起音也是sol,然后落音在sol(低音),充分体现了【阳调】高起低落的特点。其下落的旋律走向,也进一步证明了哼小车与大调曲子的渊源关系,两者相互借鉴,彼此成就。音程多以五声音阶间的级进为主,也有四度、五度跳进及其他音程。五度音程如“do(高音)—mi”、“do—sol”的跳进,四度音程多以“sol—re”、“re—sol”为主,四度与五度的音程跳进在【阳调】中频繁出现,为原本平缓、沉闷的旋律增加了一丝活泼、跳跃,也成为哼小车的典型特点。

【阳调】的句式为七字句,“常见的七字句有‘顺七字’和‘倒七字’之分,所谓顺七字即前三后四,所谓‘倒七字’即前四后三。”④而【阳调】句式属于“倒七句”的七字句,如谱例2中的唱词“小女讲话真孩气,你与为娘玩耍哩,巧嘴八哥会应当,说的为娘笑盈盈。”

综上,【阳调】作为哼小车的主要唱腔,其音乐结构、句式、旋律、节奏节拍等方面都形成了自身的一种稳定性。然而这种稳定性并不是一成不变的,【阳调】在长期的发展中,为了适应不同的剧目内容,不同的情绪、人物角色等,也会出现不同的变体,实际应用中也可能会出现不同于以上特征的现象,不能一概而论。

结 语

通过对比研究哼小车【阳调】唱腔与河南大调曲子中早期的【阳调】唱腔、民歌《凤阳歌》以及凤阳当地的“凤阳歌”之间的关系,分析研究它们旋律、音乐结构以及唱词、唱腔的特征,发现哼小车【阳调】既和地域性的音乐特征有联系,主要体现在河南民歌和大调曲子上,同时又和安徽的“凤阳歌”存在一定程度的联系。在漫长的发展过程中,哼小车【阳调】也形成了自己稳定性的特点,在实际使用过程中还具有一定的灵活可变的空间。■

注释:

① 丁永祥.仪式中的舞与歌——河南西北部地区民间歌舞小戏“哼小车”调查与研究[J].戏曲艺术,2008,(01):31.

② 吉莉.河南曲剧唱腔研究[M].郑州:中州古籍出版社,2016:109.

③ 《中国民间歌曲集成》河南卷编辑委员会.中国民间歌曲集成·河南卷(上)[M].北京:中国ISBN中心,1997,12.

④ 董维松.词七、曲三、辨程式——种关于曲牌音乐分析方法的研究[J].中国音乐,2009,(04):7.