物联网环境下公民个人信息安全研究

◆曹美荣 张辉

物联网环境下公民个人信息安全研究

◆曹美荣 张辉

(山东警察学院 山东 250014)

随着物联网的应用越来越普及,海量的公民个人信息在物联网中收集、存储、传输和处理,物联网面临着严峻的安全威胁和挑战。基于物联网的三个逻辑层次对物联网的信息安全问题进行分析,从物联网关键技术和安全管理层面探讨物联网信息安全保护措施,促进物联网环境下公民个人信息安全。

物联网;个人信息安全;关键技术;区块链

1 引言

随着5G、大数据、物联网、云计算、人工智能等新兴技术的发展,全球迈入万物互联的智能时代,也带动了海量数据的爆炸式增长。在众多技术中,5G是通信基础设施,大数据是应用,人工智能、云计算在于提高效率,而物联网则是平台,只有与物联网结合起来,这些技术才能发挥出最大的作用。物联网正以前所未有的步伐加速向我们走来,融入人们生产生活的方方面面。智能家居、智慧交通、智慧医疗、智慧城市就是物联网在各个领域的应用,物联网正在真实引领着人类社会的变革。物联网在蓬勃发展的同时,面临的安全形势也十分严峻。由于物联网全面感知的特性,海量的个人信息在物联网中收集、传递和处理,物联网所带来的个人信息安全问题比互联网更加复杂、多样化,且难以得到有效的监管。

2 物联网概述及体系结构

物联网是物-物相连的互联网络,它通过多样化的信息传感设备获取物体的相关数据和位置信息,并将物体与互联网相连接,按照约定协议进行可靠信息交换以及通信,实现智能化监控与管理。

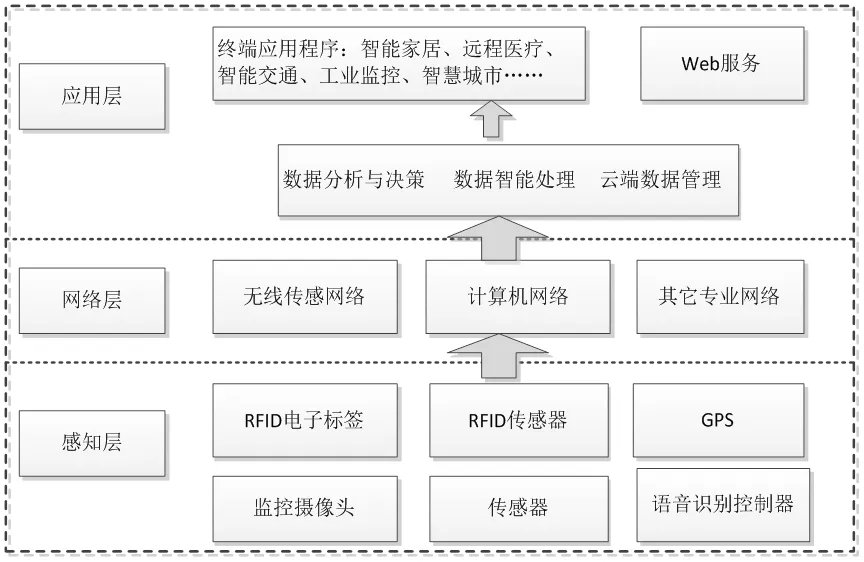

我们一般认为物联网有全面感知、可靠传输和智能处理这三个技术特征,这三个特征具体体现在物联网体系结构的三个逻辑层次中:感知层、网络层与应用层。感知层位于体系结构的最底层,是物联网的核心,也是现实世界与虚拟世界联系的桥梁,通过射频识别(RFID)、传感器、定位技术、视频摄像头等技术,完成物联网的数据采集和设备控制。网络层也称传输层,位于体系结构的中间,主要完成信息的远距离传输等功能。将感知层收集到的数据,利用各种通信网络,为应用层提供数据传输。应用层是把从网络层发送过来的数据进行整理和汇总,使用数据挖掘、云计算、人工智能等技术对数据进行处理,转化成有用的信息。在应用层,物联网通过结合行业需求,与一些行业专业技术进行深度融合,实现相应行业的智能化,例如:智能交通、智慧医疗等相关应用。

图1 物联网体系结构

3 物联网环境下公民个人信息安全问题

公民个人信息,一般认为是可以识别特定自然人的相关信息[1],例如姓名、性别、身份证号、肖像、指纹等,也包括可以间接识别的个体信息,如:学历、职业、兴趣爱好、社会活动等信息。目前新兴技术的发展导致公民个人信息变得更加多元化,不仅包括直接或间接识别个人的信息,还包括人们在使用购物网站、聊天工具、社交平台、交通导航等时产生的数据信息。

随着物联网的高速发展,万物皆可互联的时代开启,智能家居、智能可穿戴设备、智能零售、智慧物流等不可计数的设备接入到物联网,形成海量数据,应用呈现爆炸式的增长。由于物联网中存在基数庞大的设备和系统,并且安全防护脆弱,物联网已经成为信息安全的重灾区。视频摄像头在无人知晓的情况下被入侵而遭偷窥,重要生产区域的智能锁被攻击、汽车被远程操纵而失控,变电箱被短路或爆炸等等,这些信息安全问题已经影响到我们的人身、财产、生命乃至国家安全。

每天在物联网中收集、传输、存储以及售卖的庞大数据中包含大量的公民个人数据信息,个人信息具有一定的社会价值、商业价值和个人利益价值,个人信息会被窃取、贩卖和恶意使用,因此物联网也面临着公民个人信息泄露的巨大挑战。

3.1 物联网环境下信息安全威胁

(1)感知层信息安全威胁

物联网感知层是信息采集的关键部分,用于全面感知和收集外界信息,是物联网系统中数据的来源。由于感知层有着不可计数的感知终端,在很多情况下,感知层设备和传感器是在露天公共场所,处于无人值守的环境,或者设备获取数据时没有安全防护措施,攻击者可能会对传感器等进行物理破坏,导致终端没办法正常工作,也有可能攻击者会盗取这些终端设备,并对这些设备进行破解,设备中的个人敏感信息就容易被非法获取进而利用数据进行其他违法犯罪活动。

当前,大量的感知设备直接暴露于互联网,这些感知设备无法支持复杂的安全功能,可能会存在安全漏洞,攻击者可以利用各种方式攻击设备,对设备进行远程控制,监听用户信息,窥探用户的隐私。现在被广泛使用的个人电子设备终端由于嵌入了RFID标签、二维码而具有感知功能,攻击者在用户没有察觉的情况下对设备进行扫描、追踪、定位,分析统计用户的行为习惯,个人信息被严重泄漏。

根据PaloAltoNetworks(派拓网络)的威胁情报团队Unit42发布的《2020年物联网威胁报告》,98%的物联网设备流量未加密,个人信息和机密数据被暴露在网络上。57%的物联网设备容易受到中、重度攻击,成为攻击者最先下手的目标。这份报告是对美国物联网设备的网络安全进行的统计和总结,值得正在高速发展的中国物联网行业借鉴。

近年来警方侦破了多起破解家庭摄像头软件的犯罪案件,不法分子在网上售卖破解软件,通过这些软件能够远程控制家庭摄像头,非法购买者可以利用摄像头进行偷窥,严重侵犯了公民的个人隐私。很多家用甚至公共场合的摄像头也存在使用弱口令就可以打开的问题,这类摄像头很容易入侵,存在严重的安全隐患。

(2)网络层信息安全威胁

物联网的网络层主要实现信息的传输,通过传感网、移动通信网和互联网将感知层获取的信息实时准确地传送到应用层。由于物联网庞大感知终端防御能力薄弱,这些终端可能会被攻击者利用,向网络发起DoS攻击,造成核心网络的拥塞、瘫痪、服务中断。由于网络层传输信息会经过多种不同的网络,存在异构网络之间的协议转换、身份认证、密钥协商等安全问题,协议有可能存在漏洞,容易受到异步攻击。

物联网终端和移动网络通过无线接口进行通信,由于移动通信网络存在各种不安全因素,例如无线窃听、身份假冒和数据篡改等,通过无线接口,攻击者可以窃听无线信道传输的信息,甚至篡改或删除传输的数据,假冒用户身份,获取用户的个人敏感信息和业务数据。

(3)应用层信息安全问题

物联网应用层负责对网络层传送过来的数据进行存储、分析、管理和应用,随着物联网与各行业的深度融合,出现形式各异的业务平台,产生广泛的智能化应用。由于业务系统的各种数据存储在应用层,用户数据高度集中,容易成为攻击者的攻击目标。

应用层的各类业务系统与用户联系最紧密,会包含大量的公民个人信息,业务平台通过数据挖掘、智能分析等手段对数据进行处理后,挖掘出未经用户许可的敏感信息,释放出用户的商业价值,如生活习惯、出行路线、消费偏好、健康状况、社会关系等信息,如果信息被攻击者窃取,可能会被利用进行精准诈骗、行为跟踪等等,将严重威胁公民的人身安全和财产安全。

3.2 物联网环境下公民个人信息管理不完善

随着物联网应用深入到众多行业领域,在各个行业中都存在大量的个人信息,过度收集个人信息的情况普遍存在,收集的信息可能会涉及用户的个人隐私,也没有告知用户信息被收集后用在何处,信息是否有使用期限,甚至有些应用故意留下漏洞,在用户没有明确许可的情况下,获取用户的个人信息。

作为收集数据的物联网企业,如果不妥善保存和管理用户信息,对信息的防范保护缺乏相关的技术手段,可导致个人信息被轻易泄露。还有些行业监管体系不完善,行业不自律,会出现内部的从业人员泄露用户的个人信息。相对于攻击者的恶意攻击,内部人员信息泄露更加隐秘,难以发现。

目前针对物联网个人信息安全保护的专项法律法规缺失,虽然我国近年来有多部涉及信息保护的法律法规,但是这些法律条文分散在各个法律规定以及各项部门规章里,缺乏针对个人信息保护的专门的立法,缺少行业在信息的收集、使用和存储的指导性规范,当公民个人信息安全受到侵犯时,依然无法可依。亟待出台《个人信息安全保护法》,制定公民个人信息的保护规范。

我国民众的安全意识也需要进一步提高,很多人对于物联网的安全问题缺乏直观认识,不知道自己所连接的物联网设备会泄露自己的隐私信息。有些用户对智能家居设备不设置密码保护,或者采用设备出厂时的默认密码,导致入侵者可以轻易控制设备,个人隐私数据被泄露,将严重威胁个人的信息安全。

4 物联网环境下公民个人信息安全保护对策

4.1 基于物联网关键技术的安全措施

(1)物联网感知层终端安全防护策略

物联网感知层的终端设备种类繁多,其中使用RFID电子标签进行感知的设备数量庞大。由于RFID标签受成本、体积、工艺等硬件因素的限制,导致功能简单,不支持复杂的密码计算。对于RFID的安全防护可以采用物理安全机制、密码保护机制、RFID技术安全标准等几种方式。①物理安全机制:由于电子标签极易遭受各种攻击,从物理层面对标签进行安全防护,保护标签免受可能的攻击和威胁,这是最直接也是最有效的保护方式,主要包括标签灭活(Kill)、标签休眠(Sleep)、法拉第罩(Faraday Cage)、主动信号干扰(Disturb)、标签阻塞(Block)等方式,通过物理的方法在某些场景下实现保护个人信息的目的。②密码保护和认证机制:对物联网终端设备的身份是否合法进行有效的安全认证,国内外的研究学者对标签的密码保护技术和安全认证进行了大量的研究,提出了多种密码保护和认证协议。例如:Hash-Lock协议、基于椭圆曲线加密机制的RFID认证协议、超轻量级的RFID协议、新型RFID系统模型下的ARA授权认证协议[9]等,密码加密体制在很大程度上提高了RFID系统的安全性。

(2)物联网网络层通信安全保障措施

由于物联网传递信息需要经过各种异构网络,为了加强传输管道和传输数据的安全性,需要建立异构网络之间统一兼容的跨网认证机制,提高物联网通信协议的安全性。

①引入网络节点身份认证机制。由于感知设备容易被物理操作,因此必须通过关键网络节点对感知设备进行身份认证,可以通过用户身份认证,设置口令、访问权限以及设备配置等方式进行认证,也可以通过生物特征进行认证和访问控制,确定身份合法之后,才允许节点接入网络,进行信息传递,确保通信网络节点的安全。

②加强物联网安全检测和通信协议的安全。由于物联网通信和网络协议是恶意攻击的重要目标之一,需要研究高效可靠的安全检测和防护方案,保障物联网信息传输的安全。部署入侵检测防御系统,对物联网通信网络中的流量进行分析和跟踪,对安全攻击进行实时监控,并预测安全风险。目前研究人员也提出了一些创新性的研究成果,例如Hoeve提出通过异常插入的数据包的检测识别加密数据中的恶意攻击行为[10],Kasinathan等人设计的在DoS攻击检测框架检测网络入侵行为的同时保障网络的正常运行[11]。对通信协议采用复杂的加密机制进行加密,保护好加密密钥,防止密钥的泄露和破解。

③加强传输数据的加密操作。杜绝在网络上进行明文传输,通过对通信管道里的数据进行安全认证、数据过滤,再通过身份验证、时间戳、消息完整性等多维度校验,最大程度确保网络中传输数据的安全性。

(3)物联网应用层的安全措施

由于应用层是物联网具体业务层,用户的数据高度集中,很多信息都是用户的个人隐私数据,因此应用层也是个人信息安全风险最高的层级。

①云平台为了保证数据的安全性可以通过存储加密、身份认证与访问控制、接口安全、数据备份与恢复、防范各种Web应用攻击等安全机制。

②可以对一些个人隐私信息通过脱敏技术进行数据变形,例如K-匿名算法、L多样性、数据抑制、差分隐私等方法,对身份证号、银行卡号、手机号等隐私信息进行修改和隐藏,使攻击者即使获取这些信息也不能判别出隐私信息所属的具体个人,在特殊情况下也可对用户隐私数据进行数据销毁。

(4)区块链技术在物联网安全中的应用

区块链作为一种新的技术手段,具有分布式、去中心化、数据加密的特点,在区块链中大量的节点构成一个去中心化的网络,每个节点都是平等的,数据存储在网络的各个节点。将区块链技术应用在物联网,可以为物联网设备中的数据提供保护,使传输的数据更加安全透明,解决物联网的个人信息安全和隐私保护的相关问题。

4.2 管理层面的公民个人信息安全防护策略

(1)完善个人信息保护法律体系

完善的法律制度是公民个人信息安全的重要保障,2020年颁布的《民法典》对于隐私权和个人信息保护做出了专门规定,2020年10月21日,《中华人民共和国个人信息保护法(草案)》开始向社会公开征求意见,意味着中国个人信息保护也即将有专门的法律,在个人信息保护方面会形成更完备的制度和有力的法律保障。

(2)增强行业自律

发挥行业自律有助于保护公民的个人信息安全。由于物联网对个人信息的收集是主动自发的,用户收不到直观明确的收集告知,通过制定相应的自律规范,与法律制度相辅相成,共同规范行业内部对个人信息的保护准则,既要保护个人信息安全,也要结合自身实际制定能推动行业健康可持续发展的制度。

(3)加强政府对物联网行业的管控

物联网作为战略性新兴产业的重要组成内容,需要政府发挥引导和管控作用。随着物联网规模化应用安全事件频发,各国政府都高度重视物联网安全。打破产业壁垒,制定统一的标准、接口和通信协议,离不开政府从中进行引导和规划。

(4)提高公民的个人信息安全意识

民众的个人信息安全意识需要进一步提高,购买物联网产品时选择安全性好的设备品牌,考虑设备的不安全可能会带来的个人损失,不要主动提供个人信息,不随意安装不明来源的程序,智能家居终端要设置强密码保护,定期更换密码等等。

5 结束语

在万物互联的时代,物联网安全形势严峻,物联网的个人信息安全已成为物联网高速发展需要解决的重要课题。本文基于物联网的三个逻辑层次分析了物联网面临的信息安全威胁,以及个人信息泄露的风险,从物联网技术层面与物联网安全管理层面,以及区块链技术应用到物联网等方面进行探讨,提出针对当前物联网信息安全问题的保护措施,促进物联网的信息安全,加强公民个人信息的保护。

[1]马智.数据时代个人信息的财产权保护[D].兰州大学,2019.

[2]李淼,马楠,周椿入.物联网系统应用层协议安全性研究[J].网络空间安全,2017,08(12):40-44.

[3]落红卫,程伟.RFID安全威胁和防护措施[J].电信网技术,2010(003):38~40.

[4]张玉清,周威,彭安妮.物联网安全综述[J].计算机研究与发展,2017,54(10):2130-2143.

[5]信息安全与通信保密杂志社梆梆安全研究院. 2016物联网安全白皮书[J].信息安全与通信保密,2017(2).

[6]闫韬.物联网隐私保护及密钥管理机制中若干关键技术研究[D].北京邮电大学,2012.

[7]赵阔,邢永恒.区块链技术驱动下的物联网安全研究综述[J].信息网络安全,2017(05):1-6.

[8]宋阳,张嵛,张志勇等.物联网+大数据环境下个人信息安全防范与保护措施研究[J].情报科学,2020,38(07) 93-99.

[9]N. Li,Y. Mu,W. Susilo,et al. Privacy-preserving authorized RFID authentication protocols[C]. In International Workshop on Radio Frequency Identification:Security and Privacy Issues,2014,108-122.

[10]Hoeve M.Detecting intrusions in encrypted control traffic[C]//Proc of ACM Workshop on SEGS’13.New York:ACm,2013:23-28.

[11]Kasinathan P, Costamagna G, Khaleel H, et al.DEMO:An IDS framework for Internet of things empowered by 6LoWPAN[C]//Proc of the 20th ACM SIGSAC Conf on Computer & Communications Security.New York:ACM,2013.

[12]侯丽波.大数据时代泛关系下个人信息安全保护研究[J].网络安全技术与应用,2020(10):133-134.

山东省社会科学规划数字山东研究专项课题《大数据时代公民个人信息安全研究》(20CSDJ41)