新闻资讯类短视频传播特色分析

吕强龙 方然

摘要:作为新闻资讯类短视频的代表,通过量化分析,“封面新闻”抖音号具有内容原创性强、新闻生产较为专业、注重自觉综合运用多种视听技术、具有良好的受众互动等多种传播特色。同时呈现出内容题材畸重畸轻、更新频率较慢等问题。

关键词:新闻短视频;“封面新闻”;传播特色

中图分类号:G206.2文献标识码:A 文章编号:1672-8122(2021)10-0022-05

5G时代的到来使移动互联的发展进一步深化,当前抖音等短视频传播平台备受青睐,不少传统新闻媒体纷纷走上多样化的融媒体转型之旅。自2016年至今,传统新闻媒体除了借助原有的微博,又陆续向移动客户端开进,而伴随着抖音、快手等平台的火爆,不少传统新闻媒体紧抓机遇,通过“移动互联+短视频”的方式纷纷抢占新的报道阵地。

新闻资讯类短视频在抖音这一拥有海量受众的平台上,凭借传统新闻媒体原有的内容优势,吸引了大量粉丝。而“早在5G时代到来之前就提出了‘无视频不新闻的‘封面新闻成为了新闻资讯类短视频传播的代表”[1]。

一、新闻资讯类短视频——“封面新闻”及其抖音号根据相关研究,新闻资讯类短视频可大致分成两类:一类是UGC(用户原创内容),在我国以微信朋友圈里的小视频、新浪微博内置秒拍为代表;另一类是经过新闻组织、新闻媒体生产、剪辑或精选的泛资讯化短视频新闻,在我国以梨视频、澎湃新闻等为代表[2]。

目前,新闻传播类短视频作为新闻记者进行融媒体报道的重要尝试,与以往纯文字加图片的报道形式不同。动态的视频能够真实还原新闻现场,对受众来说更具冲击力;同时可以第一时间连接微博、微信等社交平台发布,不仅丰富了传统媒体的表现形式和手段,还在一定程度上延伸了新闻媒体的话语空间。而新闻资讯类短视频与目前聚集海量受众的抖音平台相结合,成为了传统新闻报道进行数字化转型的重要阵地。对新闻媒体而言,抖音不仅是一个全新的内容发布平台,更是媒体拓展受众接触面,实现内容多平台分发,提升品牌影响力的有效渠道[3]。

“封面新聞”是四川省封面传媒旗下的核心产品。作为中国第一智媒体[4],它以科技为核心驱动,以原创为显著特征,致力于为年轻人提供正能量、年轻态、视频化的新闻产品。2016年6月,国家互联网信息办公室正式为“封面新闻”颁发互联网新闻信息服务许可证,业务种类为“互联网新闻信息采编发布、转载服务”。由此成为西部第一家、全国第二家拥有一类互联网新闻信息服务资质的新闻客户端[5]。2018年首届中国新媒体年会上,封面新闻APP又同《人民日报》、新华社等新闻客户端,荣获了国内十大“最具影响力主流媒体新闻客户端”的殊荣,成为中国西部地区唯一一家获得此殊荣的媒体[6]。

“封面新闻”于2018年5月16日开始入驻“抖音”平台,截至2020年3月27日,已发布了1 159条短视频作品,获赞9 768.2万次,拥有480.6万的粉丝量。综观目前融媒体的创新实践,高举“无视频不新闻”旗帜的“封面新闻”无疑是媒体融合转型的头牌标兵。它以“互联网+”为基础,以新闻资讯为依托,通过创建满足未来的智媒体系统来促进媒体融合,在AI和媒体的融合上发力,其定位和观念具有前瞻性,产品具有革新性。

因此,本文选取“封面新闻”在“抖音”平台上的新闻资讯类短视频作为考察对象,经过构造研究周期,并按照视频来源、新闻选择、技术形态、更新与互动这四个维度进行个案研究和样本分析,借此考察新闻资讯类短视频的传播特色和发展特点。

二 、“封面新闻”抖音号新闻资讯类短视频研究过程及统计结果“抖音”作为当前国内最热门的短视频APP之一,在短视频传播方面有很强的影响力。因此本文采用抽样的方法,以“封面新闻”官方账号在2019年1月至2019年12月1年时间内发布的全部新闻资讯类短视频作为研究样本,把独立的一条新闻视频作为标准单位,当出现不是新闻资讯类短视频的情况时不纳入样本池。

经笔者查阅统计,发现在分析周期内,“封面新闻”抖音号共发布了262条短视频,总计获得了4.9亿次点击量。经筛选,其中共有242条符合本文所限定的新闻资讯类短视频的考察标准。依据本文所要探讨的问题,并结合笔者对样本的粗略浏览和观察,本文最终确立了四个维度作为测量指标:视频来源、新闻属性、技术形态、传播效果,从而对样本进行进一步的编码测量和统计。

(一)视频来源

这一指标意在考察“封面新闻”短视频的原创度。二级指标包括以下两点:原创视频、第三方视频。原创视频即“封面新闻”抖音号自己拍摄制作的视频,包括视频上有“封面30秒”“智媒云”Logo图标的视频新闻;第三方视频即“封面新闻”抖音号转载其它媒体的视频,包括视频上印有其它媒体Logo水印的视频新闻,和网友提供的视频,如在视频下标注“视频来源为网友提供”的视频新闻。

从表1可以看出,“封面新闻”原创视频数量占主要比重(n=167,69%),而第三方视频中转载其它媒体的新闻视频(n=37,15.3%)和网友拍摄的视频(n=38,15.7%)比例相当,数量其次。由此可以发现,“封面新闻”在内容生产方面是显著地以原创性内容为主的,这一点在众多类似的新闻资讯类短视频传播主体中是难能可贵的。

笔者分析,这一方面是由于网友自主上传的视频一般新闻性不强,多数都是属于个人生活片段性的。而更为重要的原因在于,从2016年起,“封面新闻”就获得了国家互联网信息办公室正式颁发的互联网新闻信息服务许可证,业务种类为“互联网新闻信息采编发布、转载服务”[7]。这在很大程度上保证了其自行采集发布新闻的合法性,从而为原创新闻资讯类短视频的发布铺垫了道路。

(二)新闻选择

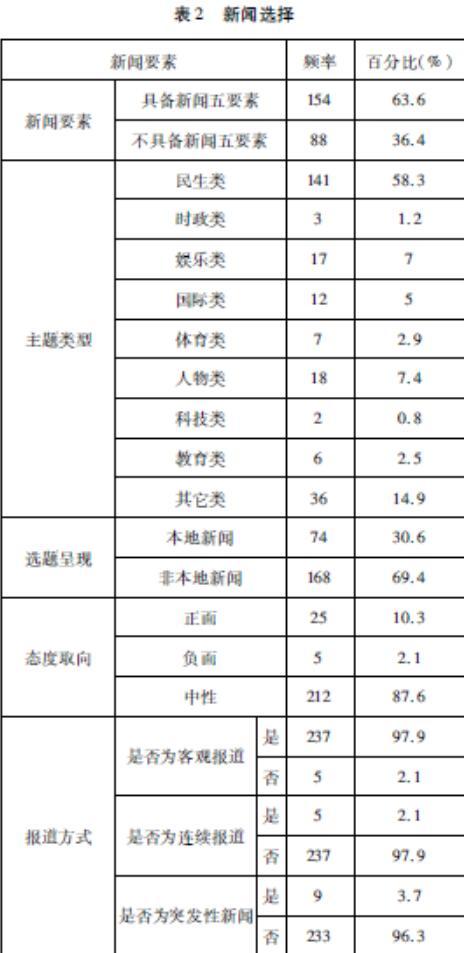

该指标主要从一般新闻所具备的信息、宣传和反应舆论等方面的素质来考察“封面新闻”的选择倾向,以及能够通过媒体向受众传递有价值的资讯信息。二级指标包括以下五类:新闻要素、主题类型、选题呈现、态度取向及报道方式。

1.新闻要素,即具体的新闻报道是否具备时间、地点、人物、事件、原因等一般新闻信息所应具备的专业性。

2.主题类型主要分为以下九类,分别为社会类,即关注百姓民生,传播与群众生活息息相关的信息的新闻报道;时政类,即表现为国家政治生活和国际关系方面的方针、政策或新近正在发生的事件的新闻报道;娱乐类,强调新闻的故事性,挖掘娱乐价值;国际类,即国际热点话题新闻;体育类,即体育资讯报道以及体育知识普及教育等;人物类,新闻报道多以消息形式报道,内容多展现人物的思想活动与事迹等;科技类,即展现科技圈的大事小情,包括互联网、IT业界、通信等话题;教育类,即有关教育新闻事件、热点话题,以及了解它们的最新进展;其它类,即不在以上八类中的难以界定的新闻。

3.选题呈现主要分为本地新闻(四川)和非本地新闻两大类。

4.态度取向分为三种,包括正面积极,即表现出一种积极向上的心态,向受众传递一种正能量;负面消极,与正面积极相对;中性态度,即态度不鲜明,呈现客观,不带有偏见的态度。

5.报道方式,主要分为三种,包括是否为客观报道,客观性新闻报道是有理有据且不带有主观臆断的新闻事实,以事实为准,需避免报道中出现个人偏见,要求理智、客观地展现完整、真实的新闻事实;是否为连续性报道,连续性报道是对正在发生并持续发展的某一重要的、受众关注的新闻事件,在一段时间内进行连续、及时的报道,完整反映新闻事实的发生、发展、结局及其影响;是否为突发性新闻,突发性新闻是人们不可预知的突发事件的报道,如地震、山洪、车祸、凶杀案等。

如表2所示,在研究样本中,“封面新闻”抖音号具备新闻五要素的新闻短片(n=154,63.6%)数量是不具备新闻五要素的视频(n=88,36.4%)的近2倍。笔者认为,这与“封面新闻”抖音号的视频产出来源有密切关系,其中出自专业新闻工作者之手的文本占大部分;而经过网友拍摄的投稿,虽然在发布时都会经专业的新闻工作人员处理,但视频内容本身无法更改。从具体的主题类型来看,民生类新闻(n=141,58.3%)占比最大,其它类新闻(36,14.9%)位居其后,人物类(n=18,7.4%)、娱乐类(n=17,7%)和国际类(n=12,5%)新闻位居中间,并且相差不大,体育类(n=7,2.9%)和教育类新闻占比很少,时政类(n=3,1.2%)和科技类(n=2,0.8%)占比极少,共占比2%。由此不难发现,“封面新闻”抖音号更关注民生问题,内容以更贴近生活,以百姓需要为主要特色。自然而然地,其报道视野在兼顾本地新闻的同时更关注全国范围。

从报道态度的取向上来看,“封面新闻” 抖音号新闻采编队伍具备较好的职业素养和新闻专业性。其中中性报道(n=212,87.6%)占绝对比重,正面报道(n=25,10.3%)次之,负面报道(n=5,2.1%)占比最轻。大部分报道基本都采取了保持客观中立的态度,向受众传播更真实的新闻信息。通过表2的数据可以发现,“封面新闻”抖音号更倾向把客观真实的新闻传递给受众,对于突发性新闻和连续性报道则不太关注。

(三)技术形态

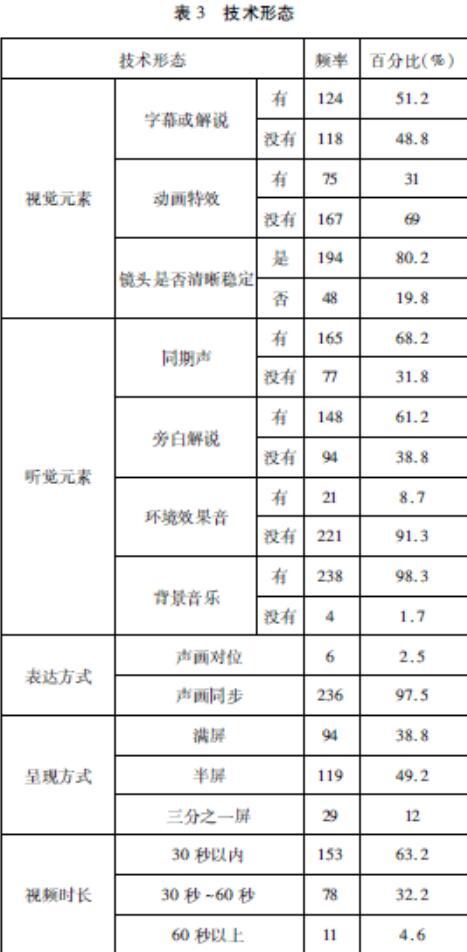

新媒体时代的视频技术越来越丰富,丰富的技术手段都是为了更好地把视频内容呈现给受众,给予其视听上的享受。并且优秀的技术手段可以让视频内容更容易理解和接受,信息可以更深刻地留在受众的脑海中。

本文把技术形态设定为视觉元素、听觉元素、表达方式、呈现方式和视频时长等五个方面。视觉元素包括字幕和动画效果;听觉元素包括同期声、解说或旁白、环境效果音和背景音乐;表达方式是指视频的声画关系情况,包括声画对位和声画同步;声画对位,即声音和画面相互对立,这样剪辑的视频具有反讽等效果;声画同步,即画面中的人物就是声音的发出者;呈现方式是指视频在画面中呈现出的画幅大小,包括满屏、半屏和三分之一屏;视频时长根据抖音平台短视频的时长特点分为30秒以内、30秒~60秒、60秒以上。

表3显示,在研究样本内,视觉元素部分有字幕或文字解说和没有字幕或文字解说的比例几乎参半。绝大多数短视频新闻有清晰或稳定的镜头,没有动画特效。可见“封面新聞”虽为专业媒体,但在这一方面,其在抖音平台发布的新闻短视频并不是严格按照标准新闻视频制作模式输出,这一点与传统新闻视频不同。在听觉因素部分,则以有同期声、有旁白解说、有背景音乐、不配环境效果音为主要输出模式。

从表达、呈现方式指标来看,已发布的绝大多数视频内容都采用了声画同步,在向受众传递内容过程中有加强画面的真实感、增强视觉形象感染力的作用。 同时更倾向于在平台以满屏或半屏形式发布新闻视频,这可能与受众当前更多使用智能手机进行全屏幕观看的使用习惯有关。而其视频时长绝大多数都控制在60秒以内,充分突出了短视频的“短”这一名副其实的特征。

(四)更新与互动

这一指标着重从传播效果层面衡量“封面新闻”短视频的受欢迎程度。共设置了喜欢量、评论量和转发量三个指标。

表4的统计结果可能会与大众的一般印象出入较大。结果显示,“封面新闻”抖音号大多数情况下是1天内不更新新闻。而1天仅更新一则和1天内更新多则的情况则更少,二者比例基本相当。由此看来,其新闻量在过去1年内的更新频率并不像外界想象的那么高,因此发布新闻的总数也不会很多。

同时,其喜欢量超过1 000的比例和大于10 000的比例几乎相当;评论量超过1 000条的视频数量极少,绝大多数视频评论量不过1 000;转发量主要位于10到1 000之间,而小于10的转发量也占超过五分之一的比重,大于1 000的转发量极少。由此不难发现,受众更倾向通过“点喜欢”功能来实现互动,评论和转发这两种互动类型占比情况并不是很理想,受众对视频内容互动意愿的表达方式在这一抖音号中趋于非多样化。

三、研究结论及反思

毫无疑问,“封面新闻”总体来说已探索出了一个较为成熟的融媒体实践模式,并取得了较好的成绩,成为了业内媒介融合的重要典范。同时,其新闻操作,尤其在新闻原创性、新闻专业性上,是值得学习的。具体来说,其抖音号发布的新闻视频有70%为原创视频,60%是民生类的报道,可见“封面新闻”抖音号的新闻资讯类短视频能侧重聚焦百姓的生活状况、生活环境等民生问题,呈现出更“接地气”的新闻报道,这类新闻往往伴有趣味性和接近性,更易被受众接受。其在对近90%的新闻事件的报道中都保持了中性报道的态度,尽量向受众展示事件的真实样态,这一点正如其在抖音账号首页所宣称的那样——“看真实新闻故事”,由此形成了鲜明的报道特色。

与此同时,“封面新闻”的新闻资讯类短视频还把发布的新闻短视频结合抖音平台自身视频配乐的特色,对几乎百分之百的新闻视频都配上相应的背景音乐,以声画对位为主,增强感染力,但同时也把某种感情基调先入为主地传递给了受众,能够引起受众情感共鸣或向受众强调某一种情感。其较注重对现场同期声的使用,这一做法对于增强视频的现场感、真实性以及感染力方面有不可小觑的作用。加之其新闻短视频有近三分之二都控制在30秒以内,这更符合当今人们利用碎片化的时间获取新闻信息的需求,能够使受众在最短的时间内获得最充分的信息,无形中形成了一种“集约而速效”的传播效果。

同样,这一效果从其受众的评论与互动中也可见一斑。如在其评论版里,随处可见编辑对受众评论的回复,语言亲切幽默好似朋友之间的聊天。这更加便于及时收到受众对发布的新闻的反馈,如对内容的感受、视频制作上的问题等,从而在日后弥补不足,提升更好的观看体验。

当然,研究也发现,“封面新闻”在入驻抖音平台不到2年的时间里,已暴露出内容畸重畸轻的苗头。时政类、科技类、体育类和教育类的报道数量非常少,绝大部分内容都集中在社会热点、生活娱乐以及感动人物这些更贴近生活、易引起共鸣、能抓点赞量的题材上。同时,在当今网络发达,人人都是“记者”以及追求快节奏的时代,其仍有46.4%的时间处于日内零更新状态,26.1%的时间日内只更新一条新闻的状态,这着实令人费解,也不得不担心其会在激烈的同行竞争中处于劣势。

参考文献:

[1]《传媒》杂志社社长、主编杨驰原:5G宣告移动短视频时代的真正到来[EB/OL].腾讯,2020-07-08.

[2]匡婷.我國短视频新闻的发展与传播研究[D].南昌大学,2017.

[3]马豪豪.“抖音”短视频嵌入新闻生产的可行性探究[J].新闻研究导刊,2019(5):10.

[4]封面新闻重庆中心成立 助力成渝城市群一体化发展[EB/OL].凤凰网,2020-08-15.

[5]封面新闻获批国家一类新闻信息服务资质[EB/OL].网易,2020-08-06.

[6]封面新闻客户端被评为“最具影响力主流媒体新闻客户端”[EB/OL].华西新闻,2020-07-08.

[7]封面新闻获批国家一类新闻信息服务资质[EB/OL].网易,2020-08-06.

[责任编辑:杨楚珺]

收稿日期:2020-11-26

作者简介:吕强龙,男,西南民族大学新闻传播学院教师,博士,主要从事新闻理论研究;方然,女,西南民族大学新闻传播学院新闻学专业,主要从事媒介研究。