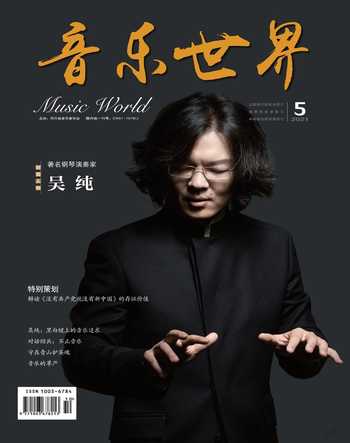

吴纯:黑白键上的音乐追求

郑雪

〔摘 要〕历史上的很多音乐巨匠,乃至文学艺术家,都经历过困顿的人生,有感情的失败,有病痛的折磨,有贫穷的窘迫,甚至战乱的流离。但很多时候,恰恰是因为他们在经历苦难后仍然能够不屈不挠、继续战斗,才使得人性的光辉更加灿烂夺目。吴纯的这种理想主义,甚至也是“贝多芬式”的——他的成长之路其实遍布坎坷。然而,吴纯对艺术、对生活的热情不仅没有被困难浇灭,反而一次次被音乐点燃,生生不息。吴纯自小经历过家庭变故后,更加懂得努力、积极地生活,珍惜拥有的一切,大胆追求未知的未来,将丰富的情感带入演奏中。

〔关键词〕吴纯;音乐追求;艺术博士

第一次见到吴纯是2020年9月26日,在四川交响乐团主办的黄河流域舞台艺术优秀剧目展演现场,吴纯作为当晚的特邀嘉宾进行压轴表演。时值深秋,已经有些寒意,但吴纯刚一上台便点燃了全场的热情。一部经典的《黄河钢琴协奏曲》,勇敢而热烈,像极了吴纯的人生态度。这场由黄河掀起的“巨浪”,令我久久难以忘怀。

吴纯出生于湖北省武汉市的普通家庭,并非音乐世家;幼年的钢琴启蒙老师发现了他的过人天赋,母亲便一直堅持让他学习钢琴。6岁到16岁,吴纯师从武汉音乐学院陈婉教授;17岁,就读于乌克兰敖德萨音乐研究院,师从陈婉教授在苏联的校友卡琳娜·波波娃教授;后来,吴纯来到德国汉诺威,由弗拉基米尔·克莱涅夫亲自指导,演奏艺术水平再次得到提升。他的演奏风格传承于多位大师,与俄罗斯钢琴学派一脉相连。将俄罗斯钢琴学派延续传承、推陈出新,是吴纯的热忱的追求。

吴纯在德国和乌克兰取得了三个博士学位:两个音乐演奏博士,一个音乐艺术博士。之所以取得这样的成就,吴纯简单而谦虚地总结说,无非是靠“努力”。吴纯的钢琴艺术之路从5岁生根发芽,经历了国内外辗转的求学,最终选择了归国陪伴家人,在清华大学、中央音乐学院任教,真正是开花结果、叶落归根,为中国音乐界增添了耀眼的色彩。作为80后优秀音乐家,他的演奏柔和明亮、音色细腻,是诸多音乐活动、音乐团体争相合作的年轻艺术家。

俄罗斯钢琴学派是在俄罗斯民族乐派长期熏陶的基础上,积极吸收西欧优秀钢琴演奏技术,继承和发展19世纪俄罗斯古典音乐的传统而形成的钢琴演奏流派。俄罗斯钢琴学派尤其讲究歌唱性,需要演奏家发挥想象力,演奏出优美的声音。吴纯学习俄派演奏,并融入自己的个性与思考,博采众长,逐渐形成了自己的风格。

吴纯5岁开始学习钢琴,幼儿园老师发现了他的音乐天赋,为此,吴纯的母亲花1600元为他买了一台电子琴,开始跟随专业老师学琴,不久,又买了一台价值4000多元的钢琴。

后来,一个偶然的机会,武汉音乐学院的陈婉教授同意听他弹琴。陈婉是新中国早期留苏的钢琴家,想要成为她的弟子绝非易事。吴纯第一次去陈婉家时在大院里问路,别人告诉他:“听骂声最大最凶的那家就是!”

“陈老师家里全是请她听琴的孩子,只给我一分钟。”吴纯回忆道,他当时特别紧张,觉得自己发挥不理想,没想到陈婉随即说了句:“下周来上课吧。”从6岁到16岁,吴纯在陈婉的引领下,系统地掌握了钢琴的语言艺术,走上职业之路。弹琴不只是去弹奏音符,更重要的是,要理解音乐的背景和内容,这样在完整流畅的弹奏基础上,才能把曲子表现得更加准确和生动。音乐是有生命的。只有把技巧和感情完美结合起来,才是好的音乐。好的钢琴演奏者是会让琴键“唱歌”的。

古典音乐属于严肃音乐,常常被认为是阳春白雪。古典音乐常常有严谨庞大的结构和深刻的思想主题。如实演奏音符已属不易,还要加之以逻辑与情感的对话,还要让听众与你同呼吸——演奏者面对的考验是全方位的。

作为演奏家,吴纯的成熟不仅在于其浑厚深切的演奏,更在于他的精神视野——面对音乐时的笃诚,以及对人类命运的关怀。吴纯极力在琴键上触及深刻的人性与生命的张力,敢于直视理想主义的灼人锋芒。“我希望自己能够以专注的精神展现出艺术的多元内容,尽量多地了解不同的作曲家,了解孕育出不同音乐的社会。所谓‘大千世界’,其实就是形形色色的人和人生。”

在古典钢琴作品中,众多作品都有一种集体主义的力量,对情感有极其强烈的诉求,并且在面对诉求时往往体现出惩恶扬善的意志。听吴纯的作品,能深刻地感受到音乐是充满灵性的,音乐对人性、人情的表达更为彻底,同时拥有超越常人的通透和成熟。

历史上的很多音乐巨匠,乃至文学艺术家,都经历过困顿的人生,有感情的失败,有病痛的折磨,有贫穷的窘迫,甚至战乱的流离。但很多时候,恰恰是因为他们在经历苦难后仍然能够不屈不挠、继续战斗,才使得人性的光辉更加灿烂夺目。

吴纯的这种理想主义,甚至也是“贝多芬式”的——他的成长之路其实遍布坎坷。然而,吴纯对艺术、对生活的热情不仅没有被困难浇灭,反而一次次被音乐点燃,生生不息。吴纯自小经历过家庭变故后,更加懂得努力,积极地生活,珍惜拥有的一切,大胆追求未知的未来,将丰富的情感带入到演奏中。

吴纯天生就具有比一般人更强的艺术感知力,能够在日常生活中,非常明确、细致地捕捉到灵感,继而深刻地传达在他的音乐里。悲欢离合的初始人生,更让他的演奏折射出更多色彩。吴纯之所以喜欢俄罗斯钢琴乐派,除了师承一脉,更重要的是这些作品中的感性和道德追求能够与他产生深刻的共鸣。

每次与吴纯聊天,总能感受到他是个热情、开朗的人,总能听到他“哈哈哈哈”的爽朗笑声。吴纯说:“可能因为我的老师们就是这样的吧,久而久之,就被感染了。笑一笑真的好!”

1999年,吴纯第一次参加国际大赛,在餐厅遇见了一直崇拜的艺术家、后来收他当学生的著名钢琴家——弗拉基米尔·克莱涅夫。克莱涅夫刚用完餐,从餐厅雅间往外走,身材小小,却穿着长款大风衣、头戴大檐帽,一边走一边说:“大家好好吃好好吃好好吃,吃好吃好吃好吃好……”他的出现引起了一阵围观,霎时大家都放下了筷子,见状,他又说“大家好好吃,我走我走我走……”食客们顿时哈哈大笑,气氛一片欢乐。这次见面让吴纯难以忘怀,深深为克莱涅夫的人格魅力所打动。

克莱涅夫是柴科夫斯基国际音乐比赛的金奖得主,后来成为“柴赛”钢琴的评委会主席,师承涅高兹,“血统”纯正,在俄罗斯钢琴学派中声望极高。有趣的是,吴纯在跟随克莱涅夫学习之前,还差点亲手“葬送”了这个宝贵的机会。

2000年,吴纯获得了在乌克兰哈尔科夫举办的克莱涅夫国际钢琴比赛第二名。按照大赛规则,第一名可以跟随大师去汉诺威音乐学院深造。不久后的一天,吴纯正在练琴时,一阵急促的电话铃声响起,对方自称是弗拉基米尔·克莱涅夫,邀请他一同到俄罗斯演出。吴纯想,肯定是个骗子!于是“啪”的一下挂断了电话。不一会儿,他的老师波波娃打电话来,着急地说:“弗拉基米尔·克莱涅夫给你打电话怎么不接?”吴纯这才反应过来是真的,自己的偶像居然发来了演出邀请!

2001年底,克莱涅夫带着吴纯在圣彼得堡、叶卡捷琳堡、喀山等七八个城市巡演。“我们通常是弗拉基米尔·克莱涅夫演奏上半场,我就演奏下半场。曾经还很有幸为他们的国家领导人演奏。”

后来,吴纯斗胆毛遂自荐:“我能跟着您学习吗?”

克莱涅夫打趣道:“你不是第一名呢!”

“但您也没带第一名演出呀!”吴纯应道。

两人相视后哈哈大笑。克莱涅夫承诺,吴纯在敖德萨音乐学院毕业后可以到汉诺威读博。后来,吴纯在毕业后顺利成行。

吴纯感激老师们的用心培养和知遇之恩,用尽全力回馈所有恩师和帮助过他的人。自从走上职业道路,他只要参加比赛,总能抱回奖杯。自1999年吴纯在敖德萨学习起,他先后获得了普罗科菲耶夫国际钢琴比赛金奖、李森科国际钢琴比赛第一名、吉列尔斯国际钢琴比赛金奖、霍洛维茨国际钢琴比赛第三名、克莱涅夫国际钢琴比赛第二名等多项国际大奖。吴纯回国前,每次比赛获得的奖金,都会分出一大半给老师或捐给老师创建的基金会。这是吴纯做人的原则,也是在老师们的言传身教下得以保留的高尚精神。

在吴纯的学习生涯中,每一位老师都为他点亮了新的道路,老师们也是他从艺和做人的标杆。吴纯早就暗暗决定,未来要做像自己老师们那样优秀的艺术教育工作者,把音乐和热爱的种子播撒到更多角落。演奏的舞台和教学的讲台,都是吴纯深耕的事业。

常有人问,现在众多家长都“跟风”送孩子去学钢琴,是不是不太好?吴纯认为,艺多不压身、天荒饿不死手艺人。即使不走上专业道路,孩子对艺术的评鉴和理解也会更深入,多一种表达感情的方式,多一个拥抱世界的角度,在未来的人生道路中,这会是取之不尽、用之不竭的财富。

做一个优秀的文化传播者、教育者,“自身硬”是一方面,配合强大的理解共情能力和准确高效的语言表达,才能走好传递知识的最后一公里。

吴纯在教学中会设身处地地替学生思考,也毫不回避钢琴教育中的大难题。其实,很多难题并不是真的“难”,只需要一点启发,就可以迎刃而解。吴纯带给学生们的就是这样深入浅出的珍贵的启发。复杂的技巧,简单的讲解,使得人人都能快速感受到艺术作品的魅力。在一次以“如何让小孩弹钢琴更好听”为题的公开课中,吴纯以《致爱丽丝》为例,從孩子的角度进行剖析如何“解决弹琴没有感情”“将心境放入作品中”“将音乐融到内心深处”等诸多问题。吴纯用了三句简单的话:一是伴奏弱;二是句尾弱;三是第一个音弱。一边说,一边演示,效果立竿见影,获得满场掌声。

吴纯喜欢教学,学生有收获是最让他开心的事情。他会阐明自己的美学与教学原则,尽力帮助学生去发现自己的个性,在这个基础上致力于演奏水平的提高与完善。吴纯在教学过程中,特别注意发展“珍珠技巧”(即手指的控制力),强调颗粒性弹法,要求手指坚定有力,力度变化鲜明,音响洪亮结实而又不带敲击的声音,节奏稳健而有动力,弹出自己独特的声音感觉。在对键盘的控制方面,吴纯的要求也非常精细,倡导弹得很深,着重训练八度技巧及和弦技巧,正确使用手臂的重量,这样,无论用什么力度也绝不发出难听的敲打之声。他希望学生善用速度的变化,用渐慢来表明形成对比的段落,用加速来强调戏剧性的重点,既有洋溢的热情,又有高度的理性,把想象力的丰富宏伟和理解力的敏锐深邃有机地结合起来,从而更好、更快地掌握技巧,且留有足够的个人发挥余地。

安排扎实的训练,发挥学生的特长,传授丰富的国际方法和经验,吴纯期望学生都能做到技巧干净准确、音色柔润好听、音乐表现优美含蓄,加之以独特的个人气质和感情。

吴纯回国不到十年,深受各地音乐团体及高校的欢迎,与许多著名交响乐团及指挥家有过合作,包括上海交响乐团、四川交响乐团、中国爱乐乐团等,还先后成为了清华大学的首位驻校艺术家、中央音乐学院钢琴系教师。

2018年,吴纯在中央音乐学院从事副课教学,把副课也教得有声有色。他把七八个人的大课分成每个人几分钟的一对一小课,根据每个人的程度和特点因材施教,学生们进步特别大,老师和学生都十分开心和满意。“我在第一年教学中,没有一个学生给我差评,都是好评。我的课纲也受到了教务处表扬。教务处老师对我说,‘像你这样,根据每个学生不同的程度,因材施教,才是副科应有的样子。’这是对我教学的最大的肯定。”

吴纯的学生绝大多数都不是钢琴专业。在清华自不必说,央音学生的专业同样五花八门,以民乐系居多,还有音乐学、音乐教育、指挥、作曲系等等。学生们的水平参差不齐,想要达到的目标也大相径庭,有的想要完成一首奏鸣曲,也有的只是要学会一首流行歌或者电影音乐,弹出来好听就行。吴纯能够适应每一个人的需求,因材施教给他们最有效的指导,引导学生领悟音乐,学以致用。这也是从刚开始教学到现在,吴纯不变的初心。吴纯对学生们一视同仁,从不厚此薄彼,“我从不挑学生。”他总是有办法让学生快速领会提高演奏水平的重点所在,是学生心目中的好老师。

后来,新冠肺炎疫情蔓延,网课教学几乎成了唯一的选择。不过,吴纯说,“ (我的教学)几乎没有受到任何影响,我在国外学习的时候就已经开始网上教学了!”那时,吴纯经常在个人网页上回答国内山区孩子关于学琴的提问,“我曾经为一个问题写了两万字的回复,后来还被有心人汇编成书,真的让我很感动,也深深觉得我做的事情很有意义。”十几年来,吴纯一直坚持为山区孩子教授网课,前后教过的学生大约有七十人,孩子们求学的真诚是吴纯坚持的动力。“我在汉诺威曾经收到一箱苹果,是那些山里孩子寄来的,打开一看全都烂了。苹果是他们自己种的,但邮寄费好贵啊!我挑了一个还能吃几口的,对着镜头吃给他们看,心里特别温暖激动。”吴纯回忆起往事,欣慰又温柔。

吴纯将艺术家的谦逊、笃定和老师的亲和、热情融于一身,用自身魅力感染着身边的人。

谈起对未来的规划,吴纯不假思索地回答:

“钢琴肯定是我唯一的选择。钢琴给予了我一切,如今我也要用自己的一份力量来回馈。台前、幕后都不重要,重要的是钢琴,与钢琴相关的,就是我想做的。”对钢琴艺术极致而纯粹的追求,正为他打开更加宽广的未来。