文化与形态:近代北京东交民巷的空间演变

王长松

20世纪后半叶以来,西方人文社会科学研究出现了“空间转向”现象。列斐伏尔以马克思主义的实践生产理论为基础关注空间本身的生产,认为其体现了空间的实践(Spatial practice)、空间的表征(Representations of space)和表征的空间(Representational spaces),也就是感知—构想—生活三位一体的空间社会属性。①Henri Lefebvre,The Production of Space,Oxford:Basil Blackwell Ltd,1991,pp.31-33.近代北京东交民巷属于城市历史地理研究中街区尺度的典型空间,其空间形态的变迁过程,也是一个特殊的空间生产过程。

1840年鸦片战争之后,列强势力侵入中国,形成了一些外国人居住地或外国势力管辖区域,这样的区域包括租界、租借地、外国人居留区、通商场、避暑地,以及割让的军事基地等类型。②费成康:《中国租界史》,上海社会科学院出版社1991年版,第309-347页。关于租界的研究成果丰硕,涉及租界设置和扩张过程、租界管理制度、社会文化冲突和环境卫生等,涉及的区域主要集中在上海、天津、汉口和厦门等城市租界。北京的东交民巷使馆区属于特殊类型的外国势力管辖区域,1858年《天津条约》签订后,列强纷纷在这个区域设立使馆,1900年“庚子事变”之后东交民巷成为独立封闭的列强使馆区,直至新中国成立后,中国政府彻底收回使馆区。

东交民巷以其独特的身份和历史成为学界关注的对象,已有研究主要关注东交民巷使馆区的沿革或重要历史事件、城市规划和建筑史。①张宗平:《清末北京使馆区的形成及其对北京近代城市建设的影响》,《北京社会科学》1995年第1期;王亚男:《古都的近代化起步——1900~1911年的北京城市建设(下)》,《北京规划建设》2008年第3期;张复合:《北京东交民巷使馆区的历史主义认识》,《华中建筑》1987年第2期。文化、空间、时间、景观和形态,是文化地理学的关键词汇,文化是动因,东交民巷空间形态的演变,表明了背后不同文化碰撞与融合的过程。西方文化在传统中国都城中的侵入、扩张使街区空间形态也随之变异,东交民巷的文化身份也发生变化。同时,东交民巷的近代化过程,对近代北京城市公共交通、电力和生活基础设施、公共环境卫生、建筑式样,以及城市管理制度等都产生了重要的影响。

一、王朝都城的礼制空间与政治功能

明清时期,东交民巷被规划和布置为王朝的礼制空间,承担着重要的政治功能。东交民巷旧称东江米巷,本为一条东西向街道,因玉河漕运而得名,北方人称江南漕米为江米。元代漕船可循玉河直抵积水潭,明宣宗时扩建皇城东墙,将玉河包入皇城内,自此不再通漕。近代列强沿东交民巷开设使馆,东交民巷逐渐演变为特定区域地名。明清时期,这个区域位于棋盘街迤东,紧邻皇城,是六部等朝廷机构集中的区域,明代中城南薰坊位于这里,“正阳门里,顺城墙往东至崇文门大街,北至长安大街”。②张爵:《京师五城坊巷衚衕集》,北京古籍出版社1982年版,第5页。棋盘街有天街之称,“府部对列街之左右。天下士民工贾各以牒至,云集于斯,肩摩毂击,竟日喧嚣,此亦见国门丰豫之景”。③蒋一葵:《长安客话》,北京古籍出版社1982年版,第11页。

都城按照礼制设计除了“左祖右社”之外,还布局了“左文右武”,包括崇文门、宣武门,以及东交民巷和西交民巷。明代在西交民巷设置了五军都督府、锦衣卫等机构,清代改为刑部、大理寺等机构,而在东交民巷设置了六部、翰林院等机构,清代也相沿袭。东交民巷与西交民巷在棋盘街两侧相对,并分别于巷口安设了文德、武功两座牌坊,“宸居九重,负阴抱阳,阴宜敛藏,阳宜开广。棋盘街房屋蔽塞,宜禁,文德、武功两坊,左右相配”④王先谦:《东华录》卷4,顺治二年五月癸巳,清光绪二十五年仿泰西法石印本。,文德坊重修后改名为敷文坊。

这个区域以玉河为界,玉河以西主要是朝廷机构院落,玉河以东主要是王府、官员宅邸和民居。清代的朝廷机构空间布局情况为:富贵街即户部街,自北而南为宗人府、吏部、户部和礼部。富贵街以东为兵部街,自北而南为兵部、工部、鸿胪寺、钦天监、太医院,以上机构院落皆为西向。明代这些机构中首先建设的是礼部院落,“宣德五年二月,北京五府六部皆未建。上以礼部所典者天地、宗庙、社稷之重,及四方万国朝觐会同者,皆有事于此,遂首建之”,⑤徐学聚:《国朝典汇》卷189《工部》,北京大学出版社1993年版,第9120页。其“地位、规制如南京,加宏壮焉”⑥余继登:《典故纪闻》,中华书局1981年版,第171页。,次年六月工成,体现了礼制在明代政治中的重要性;再东则为銮驾库、翰林院、鞑子馆,东交民巷南是怡贤亲王祠、庶常馆和会同馆。玉河以东有詹事府、肃亲王府、堂子、盛昌辅国公府(纯公府)。台基厂街以东有裕亲王府、经版库、昭忠祠等,其余大多为官员宅邸和民宅,比如有洪厂胡同、水獭胡同、卖羊胡同、柴火栏、牛角湾、花园营、皇亲夹道、头条胡同、二条胡同、白家栅栏等等。

从《乾隆京城全图》能够更加直观地看出东交民巷的空间组织结构,具有“空间职能—院落布局—空间形态”的内在有机联系。这个街区紧邻皇城,虽然具有重要的政治功能和礼制意义,但在空间形态上呈现了人工规划和自然生长两种状态,以正阳门和东单作东北—西南向对角线,可以看出对角线北部是经过规划的朝廷机构院落,院落的规制格局基本一致,机构有大小之分,所以院落也有大小之别;对角线南部基本是未经统一规划的官邸、民宅四合院、寺庙等,这也说明了空间中的距离衰减现象,距离皇城越近地位就越重要,反之则院落空间缩小,建筑密度增大,即“图底关系”中的“图”面积增大,而留白的“底”面积减少(见图1)。官员宅邸与六部等机构院落形态也存在较大差距,体现了居住空间与行政空间的差异,比如清代大学士朱凤标(1800—1873)居住在白家栅栏,朱氏宅邸“门容驷马,甲第连云,宅边有隙地数亩,另辟为园,文端退食之吟咏地也,叠石为山,引水为池,又有厅事数楹,杂莳花竹,阴晴雨雪,四时皆宜,具有城市山林之趣”。①傅槐隐:《东交民巷》,《实报增刊》1929年第12期,第17页。

图1 《乾隆京城全图》东交民巷区域

东交民巷因有众多朝廷机构、王府和官员宅邸,产生了大量的服务行业,包括饭馆茶肆、朝服鞋店、文玩票号等商业店铺。其中京内外驰名的商店,有内联升官靴店、专供吏部和户部官员的大饭庄太升楼、专供吏役仆从的海丰轩茶舍、玉河桥东达官贵胄出入的古玩铺,还有接待蒙古商队的鞑子馆,也称为里馆,馆内各旗盟皆设有商号分店,“蒙古年例入都所居,携土货于此贸迁焉。贾肆栉比,凡皮物、毛物、野物、山物、荋物、酪物,列于广场之中而博易焉。冬来春去,古之雁臣也,此为里馆。安定门外为外馆,更钜于此”②震钧:《天咫偶闻》卷2《南城》,北京古籍出版社1982年版,第41页。。此外,还有经营建材的广成木厂、庆丰木厂、石工厂,经营粮肉的东洪顺羊肉铺、广兴粮店等。③王述唐:《东交民巷旧貌》,《文史资料选集》第22辑,北京出版社1984年版,第239-244页。这些商铺的兴盛得益于东交民巷官僚贵胄阶层的聚居,属于其特有政治功能的附属物。

二、中西文化并置空间

1860年至1900年是东交民巷空间形态转变的过渡阶段,清王朝的权力、功能、文化、官员等传统空间元素仍然存在,但是列强通过强权、武力嵌入东交民巷,重新构建这个空间。通过强化物理空间新的标志和符号,排挤传统空间。

(一)制度渊源

东交民巷空间形态和文化转变的开端实际上始于第二次鸦片战争。战争结束后,列强纷纷在此区域开设使馆,西方文化强势渗入。列强使馆选址东交民巷是有制度渊源的,明清朝廷中涉及民族和外事的机构集中在此街区:鸿胪寺掌管四夷朝会觐见礼仪;会同四译馆,“乾隆十三年归并礼部会同馆,以礼部郎中兼鸿胪寺少卿衔提督之”,“凡八馆:曰西天、曰暹罗、曰回回、曰八百、曰高昌、曰西番、曰缅甸、曰百译,并设译字生”①光绪《顺天府志》卷7《京师志七》,北京古籍出版社1987年版,第185页。,同时设有朝贡使者公馆三处,分别在宣武门内京畿道胡同、宣武门外横街、东交民巷玉河桥。从这些机构来看,东交民巷的涉外和民族事务具有制度渊源特征,即为清王朝统治下礼制空间的重要功能。

俄罗斯馆早在康熙年间设立,《尼布楚条约》签订后,俄罗斯要求派神父、学生到北京学习。1694年,清廷将东交民巷的南会同馆改建为俄罗斯馆,在鞑子馆南侧,“其国有贡使、有商人、有来京读书学生、有住京喇嘛,又有来学医术之人,虽事不恒见,然皆以俄罗斯馆为寓居之所”。②何秋涛撰,黄宗汉等辑补:《朔方备乘》卷12《俄罗斯馆考叙》,《续修四库全书》第741册,上海古籍出版社2002年版,第147页。雍正五年(1727),签订《恰克图界约》后,清廷允许东正教在京传教,并在俄罗斯馆建造了东正教堂,俗称罗刹庙。1861年,清廷设立总理各国事务衙门专管外交事务,衙门设置在东堂子胡同,距离东交民巷较近,尤其是海关总税务司署设置在东交民巷的台基厂。因此,各国列强为了方便办理各项事务,纷纷选址东交民巷开馆。

(二)列强使馆建设

列强纷纷建设使馆的过程就是通过一系列标志和符号异质化空间的表征。但是这个过程在空间实践中充斥着不同文化的矛盾和冲突。

1858年,清廷分别与英、法、美、俄四国签订《天津条约》,条约中多次强调列强在外交中的地位,均有在北京建立使馆或派驻公使的要求。中英《天津条约》第三款:“大英钦差各等大员及各眷属可在京师,或长行居住,或能随时往来……至在京师租赁地基或房屋,作为大臣等员公馆,大清官员亦宜协同襄办。雇觅夫役,亦随其意,毫无阻拦。”③王铁崖:《中外旧约章汇编》(第一册),生活·读书·新知三联书店1957年版,第96页。中法《天津条约》第二款:“凡有大法国特派钦差大臣公使等予以诏敕前来中国者,或有本国重务办理,皆准进京侨居,按照泰西各国无异……凡进京之钦差大臣公使等,当其暂居京师之时,无不按照情理全获施恩。”④王铁崖:《中外旧约章汇编》(第一册),生活·读书·新知三联书店1957年版,第104页。英国公使馆选择在玉河西岸的淳亲王府,法国公使馆原意选择玉河东岸的肃亲王府,后改选了纯公府。中俄《天津条约》则修改了此前经过理藩院行文交涉的旧章,要求邦交平等往来照会。

1861年,德国与清廷签订《通商条约》,第二款和第三款即要求在北京派驻公使;1863年丹麦与清廷签订《天津条约》,要求互通商贸,互派公使,并于1864年两国交换批准;荷兰于1863年与清廷签订《天津条约》,要求互通商贸和互派公使,在1865年交换批准;1864年西班牙与清廷签订《和好贸易条约》,要求互通商贸和互派公使,在1867年交换批准。此后,1865年至1899年,清廷先后与比利时、意大利、奥匈帝国、日本、秘鲁、巴西、葡萄牙、朝鲜、墨西哥等国签订通商条约,建立邦交,诸国要求派驻京大臣或秉权大臣。

通过1900年《北京使馆区图》(Peking Legation Quarter)(见图2),我们可以看到,这一时期东交民巷的整体街道格局并未发生大的变化,这张地图反映了1900年“庚子国变”时外国使馆分布情况,主要集中在玉河东岸至台基厂街的区域,使馆防御线恰好勾勒出各国使馆的核心区域,其西侧即清廷六部等衙门区域,其东侧主要是官民宅院和店铺。东交民巷中段成为列强文化集中输入和展现的空间,并出现了银行、洋行和教堂等西式建筑,⑤张复合:《图说北京近代建筑史》,清华大学出版社2008年版,第67-72页。比如著名的汇丰银行、华俄道胜银行,以及亨得利洋货铺、祁罗弗洋行(Kierulff)、易贝克洋行(Imbeck)、怡和洋行(EWO)、北京旅店、北京俱乐部(Peking Club),等等。

图2 美国国会图书馆藏1900年《北京使馆区图》

这个时期东交民巷中西文化混杂冲突,一方面西方文化和生活方式由此传播和扩散,例如祁罗弗洋行“开设在东交民巷路南,已有年矣,所有钟表、绒呢暨泰西运来之一切器具玩物,均极精美”;易贝克洋行“专售钟表,兼售各种游戏物品……光怪陆离,直使人目迷五色”。⑥傅槐隐:《东交民巷》,《实报增刊》1929年第12期,第24-25页。1888年,宫廷从祁罗弗洋行购买蒸汽直流发电机,设立西苑电灯公所,为中南海供电照明,开启了北京电气化时代。同时,也存在传统保守官员努力抵制西方文化的现象,比如大学士徐桐是顽固的保守者,也居住在东交民巷,其宅“在该巷路南,外人屡欲购买,皆被严词拒绝,徐嫉妒外人,常作一联云:望洋兴叹,与鬼为邻。一时传诵殆遍,外人有晓中文意义者深衔之。然亦不能驱之于该巷之外”,①马芷庠:《北平旅行指南》,同文书店1937年版,第108页。徐桐每次进宫,都不走东交民巷,而绕道东长安街。这些虽是市井掌故,但反映了清末的时代特征,是当时中西关系紧张的体现。

三、封闭防御性的使馆区

1900年之后,东交民巷空间形态发生较大转变,从传统的礼制空间转变为封闭防御性的使馆区。列强通过强权占据空间,建设防御性围墙降低与外界的联系,改造西式物质空间,建造西式建筑,铺设马路,设置洋行、医院和休闲场所,并设计了一套使馆区管理体系。

(一)使馆扩址与使馆区形成

1900年“庚子国变”之后,封闭和具有防御性的使馆区形成。1900年6月20日至8月14日联军攻陷北京城,清军和义和团围攻东交民巷56天,在战斗过程中,东交民巷遭到严重的炮火破坏,比如翰林院和肃亲王府遭到彻底毁坏。联军占领北京后,清廷被迫与各国使臣进行“议和”。战后东交民巷各国使馆有扩址的过程,1901年5月,清廷与各国签订了《增改扩充北京各国使馆界址章程》和《北京各国使馆界址四至专章》,明确了使馆区范围“由海岱门(崇文门)城门顺大街至东长安街一带,又自前门内棋盘街一直往南至城墙”,“为防守使馆起见,必须四围有隙地一段,所有隙地之内,不得留有房屋”,“房间、院落有已为各国圈入围墙之内,一律铲除平坦”;西界至兵部街,街西的宗人府、吏部、户部和礼部均归还中国,可建筑衙门墙垣,但不宜过高,衙门旁的民房一律拆为空地,不得再建造房屋;南界至内城城墙,城墙上不得建造房屋,各使馆在城墙上派人巡查;北界至东长安街以北80米为止,使馆界墙在东长安街南约15丈,界墙以北拆除所有房屋;东界至崇文门大街。②王铁崖:《中外旧约章汇编》(第一册),生活·读书·新知三联书店1957年版,第990-992页。

1901年9月签订的《辛丑条约》又规定了使馆区自行管理和驻兵的权利,“大清国国家允定,各使馆境界,以为专与住用之处,并独由使馆管理,中国民人,概不准在界内居住,亦可自行防守”,“诸国分应自主,常留兵队,分保使馆”。③王铁崖:《中外旧约章汇编》(第一册),生活·读书·新知三联书店1957年版,第1006页。而使馆区内所涉及的民房银两赔偿皆由清廷付给,共计36万两,由南方省份和海关的京饷填堵,其中两江总督管辖内两淮4万、安徽3万、芜湖1万、江苏2万、镇江2万、江西2万、九江1万;闽浙总督管辖内福建2万、闽海海关1万、闽浙海关4万、浙海海关2万;两广总督管辖内广东4万、粤海海关2万;湖广总督管辖内湖广3万、湖南3万等。①曹宗儒:《辛丑条约第七款实行之经过》,《中和月刊》1942年第3卷第12期,第51-63页。

除了使馆区范围的确定,各使馆也趁机扩建或另选址重建。从1902年《北京使馆区图》可以看出各国使馆的扩址情形,地图使用朱墨套用方式展现了东交民巷的前后变化,朱线表示1900年的空间格局,墨线表示1902年的空间格局(见图3)。俄国使馆,大致为兵部、工部、太医院和钦天监之地;英国使馆由淳亲王府扩展至鞑子馆、翰林院、鸾驾库、鸿胪寺、兵部和工部部分空间;意大利使馆,为堂子(清宫廷祭天祭神的场所)和肃亲王府部分空间;日本使馆扩展至詹事府、柴火栏和肃亲王府;法国使馆为原纯公府及太仆寺;德国使馆为牛角湾、白家胡同、头条胡同、二条胡同及广成木厂等地;葡萄牙使馆仍为原经板库一带;奥匈帝国使馆为原镇国公荣毓府;美国使馆为会同馆、庶常馆、巾帽胡同、貂皮巷一带;荷兰使馆,为原怡亲王祠、石厂、澡堂等地;比利时使馆,为大学士徐桐故宅、柴火栏、水獭胡同一带;六国饭店为中玉河桥南侧。②曹宗儒:《庚子役后北京城内之变迁》,《中和月刊》1941年第2卷第7期,第29-38页。

图3 美国国会图书馆藏1902年《北京使馆区图》

从1903年德语版《北京使馆区图》中可以看出,东交民巷区域内只保留下曾经的主干道路(东交民巷、台基厂街等),各国使馆扩址毗连,使馆区界墙外西、北、东三面设立的缓冲带,成为各国使馆驻兵的操场,同时在玉河引水环绕使馆区的北墙和东墙,成为使馆区防御的沟壕。使馆区界墙,高两丈,雉垒连绵,枪孔不断,又有红漆铜顶炮塔,点缀其间。③章玉和:《北京使馆界之沿革》,《中和月刊》1942年第3卷第4期,第33页。使馆区形成后,各使馆纷纷建造西式建筑,与1900年前中式传统院落小而密集、单体建筑占地面积小相比,1901年后的东交民巷呈现数个尺度极大的院落,通常一个大院落即某一国使馆,西式单体建筑占地面积和体量增大,建筑之外的环境留白明显增多,尤其是界墙外缓冲区的存在使得留白区域大面积增加,充分体现出建筑与环境的图底关系(见图4)。

图4 美国国会图书馆藏1903年《北京使馆区图》

(二)使馆区管理与冲突

东交民巷使馆区起初没有统一的管理机构,各使馆管理方式不同。1904年,公使团有一议定书,详细规定使馆区的土地、道路、税捐、警察等项,④林东海:《外事警察与国际关系》,商务印书馆1937年版,第116页。尤其是各使馆警察管理体制需要统一。1901年至1911年,使馆区分为东区、西区和英国区,比如东区警察执行违规罚款制度,而西区和英国区不执行。1911年5月27日,在使馆区委员会上,美国和英国公使提出统一警政的提案,虽然一致通过,但拖延到1914年,先是成立警务局,又起争议作罢。经过各国使馆协商后,改为成立行政委员会,委员由5人组成,使馆选出3名,侨民选出2名,并定名为使馆区管理委员会(Administrative Commission of the Diplomatic Qurater),公使团享有治外法权。

委员会委员长由公使团任命委员担任,任期一年,可连任。委员会主要负责管理使馆区的预算编制和收支,决定税目和收税方法,执行课税、免税、卫生及道路、水道、警察等行政事务。委员会的各项决议,须经过各国同意和公使团承认后,方可公布实施。使馆区内警区划分依旧分为三区,东区即玉河以东,包括日、意、西班牙、比利时、德、奥匈六国公使;西区,即美国、荷兰和俄国三国公使馆区域;英国区,由英国公使馆独立管理。警察组成由各国驻兵警察和普通警察组成,普通警察一般雇佣中国人充任。①方文政:《北平公使馆区域之外国军警问题》,《新纪元周报》1929年第1卷第9期,第3-7页。公署的管理经费除了中国的津贴费外,主要来自各项税收,包括建筑税、营业税、房屋租金、土地借用税、人力车捐税、各国使馆按照占地面积分摊经费等等。1942年公署“总收入为15万1千圆”,其中“建筑物税10000圆、房屋租金税3700圆、营业税23000圆、土地借用税7000圆、人力车税5300圆、各国分摊费47000圆、中国政府下附金3000圆、其他各项52000圆”。②章玉和:《东交民巷杂谈》,《中和月刊》1944年第5卷第6期,第31页。

关于使馆区驻兵情况,《辛丑条约》签订后,东交民巷各国共有驻兵2000名,其中美国驻兵150名,法、德、日、俄各有300名。1914年俄国减少至34名士兵,至1918年“十月革命”后,全部撤回,1924年正式撤废特权,1928年取消驻兵权。1917年,中国对德、奥宣战后,德、奥两国使馆撤回,奥匈操场暂归日军使用,使馆和兵营委托荷兰管理。1928年东交民巷驻守外兵情况:日军兵459名,军械有平射步兵炮1门、曲射步兵炮2门、迫击炮2门、重机关枪5挺、轻机关枪11挺;美国兵437名,军械有机关炮6门、卡夫炮4门、自动枪52挺、重机枪10挺;英国兵324名,军械有机关炮2门、机关枪28挺;法国兵408名,军械炮共4门、机关枪10挺、自动枪39挺;意大利兵150名,军械有各式炮共11门、各式机关枪7挺。③军事新闻:《东交民巷外兵的调查》,《军事杂志》1928年第6期,第15页。日军占领北京后,各国使馆和侨民渐渐撤出或回国,1943年使馆区除了军人外,日本人有700名、德国人149名、法国人57名、美国人51名、俄国人45名、意大利人17名、英国人16名、希腊人6名、西班牙人3名、中国人1850名(雇佣人员)、其他人94名,共计2988人。日军又接收了英、美使馆,剩下日本、意大利、法国和西班牙四国使馆,实际由日军掌控使馆区。④伪华北政务委员会政务厅情报局编印:《日本交还在华租界》,1943年,第48页。

使馆区划定后,各国开始进行基础设施的改造建设。使馆区的界墙上建有8个碉堡,设有5个大门。其中有两个门是由原来的城关或水关改造而成的,北御河桥一侧的砖砌小型碉楼城关,变为使馆区的北门。为了方便使馆区的外国人在前门火车站乘车,英国人改造正阳门东水关为水关门(Water Gate)。在1924年的使馆区地图上,可以看到玉河自东交民巷(中玉河桥)南至水关门改为暗沟,并命名为国会码头(Quaidu Congres,见图5)。1925年,使馆区又将玉河北段砌为暗沟,“芳草时卉,杂植其上,昔日垂垂之柳,久已无存。南玉河桥亦无余迹,惟北玉河桥虽亦填塞,石栏犹在”①陈宗蕃:《燕都丛考》,北京古籍出版社1994年版,第174页。,之前小巷胡同很多,没有柏油和石渣路,“黄泥黑土小水洼,到处皆是,往来之轿车、骡车将路表弄得稀烂。官员所乘之抬轿,穿行街衢,人役吆喝之声振耳”,玉河覆盖后“现并栽列松树矮墙,外再附以花岗石之栅椿,俨然午饭后或公余之散步幽径也。西国之经营城市者,对市容之注意整顿,由此可见。其他所有街道、胡同,亦无一不用柏油浇面。下水路亦极佳,虽倾盆大雨后,须臾水即退净,毫无泥泞。路旁亦无摊挑小贩逗留行人”;然而,这段玉河未成为暗沟之前,“河身能随时整理,故连南北沟沿之河水,都能常见潺潺之水流。傍河两岸,杨柳垂列,一如今日东华门沟沿之沿河风景。每当夏日,绿柳成荫,蝉声在空,冰盏梅汤之小贩,沿河设摊挑。路旁石上,则左近闻人蹲坐或谈话或钓鱼,绝无警察干涉其逗留”。②章玉和:《北京使馆界之沿革》,《中和月刊》1942年第3卷第4期,第17-33页。

图5 美国国会图书馆藏1924年《北京使馆区图》

除了硬化路面外,还安置了路灯,东交民巷“最雅洁之干路,共装有路灯四十盏”,路面铺设洋灰,街心装置路灯,“不如中国街市路灯之设竿于两侧也,灯形均一铁盖下系灯泡二个,或作八字形,或垂直并列,有数处丁字及十字形街口,如玉河楼、台基厂等,则一百五支之烛巨形白泡”;街道也清洁安静,“在其东口门外,仍觉车声辚辚,一如中国马路之颠簸,及一入门则顿觉耳根清净安逸非凡,可以促人入睡。但一出西口,登时如遇极巨之地震,不觉徘徊而又唱惊梦之句矣”。③求幸福斋主:《东交民巷琐记》,《紫罗兰》1929年第1卷第8期,第3页。

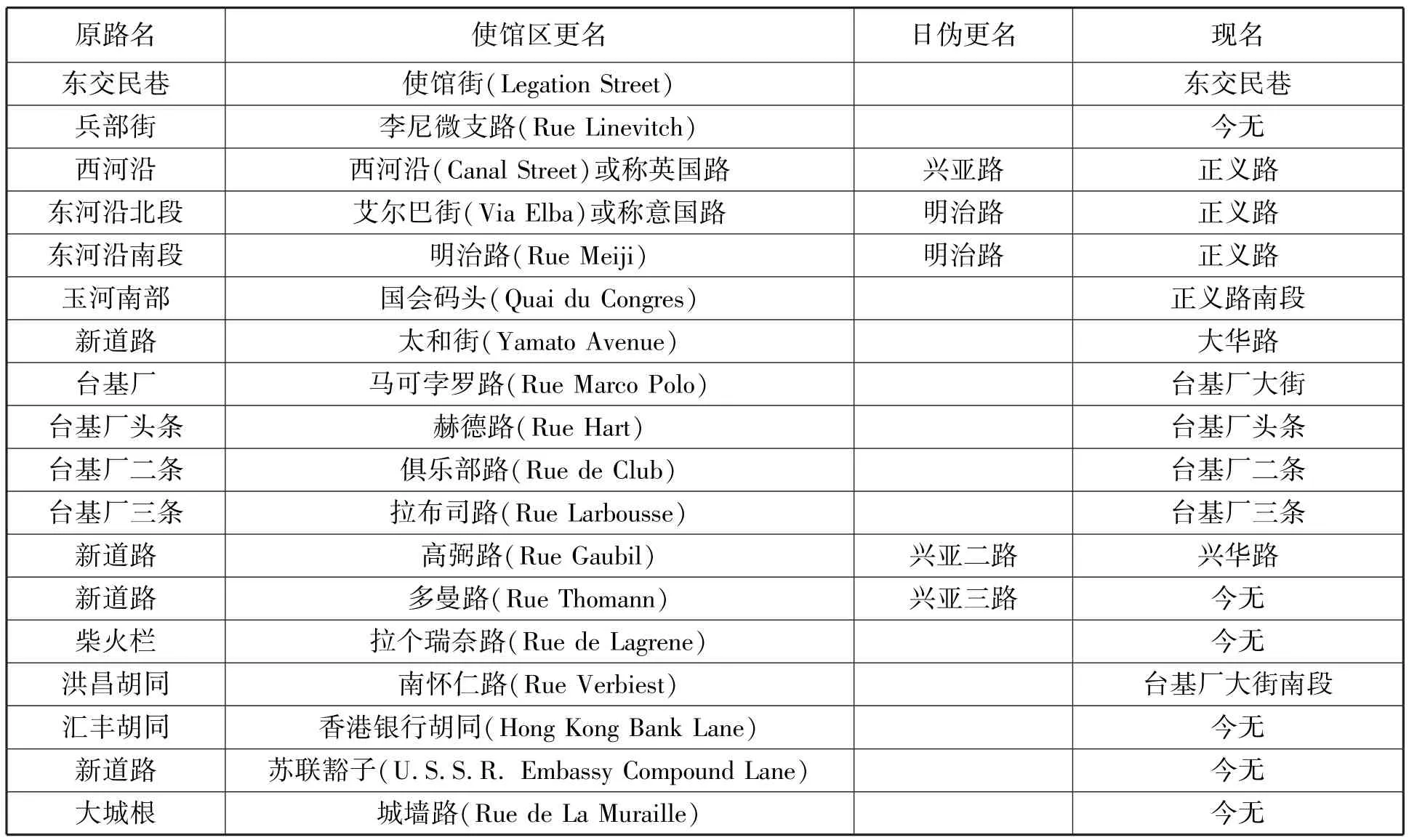

道路名称也替换为西文路名(见表1),这些路名有英语、德语、意大利语、日语等,也体现了使馆区混杂的列强文化,比如台基厂街,原改为多曼路(Rue Thomann),但在一战中,日本公使林男爵建议更换德语地名,多曼路改为马可孛罗路(Rue Marco Polo),而多曼路改用到德国医院门前。

表1 东交民巷路名的变更

1905年,六国合资建设的六国饭店为当时各国公使、官员及上层人士提供了住宿、餐饮、娱乐的场所,成为了达官贵人的聚会场所。六国饭店的管理和布置,完全仿照西洋生活方式,但有时西方人也会认为“这种刻意的模仿太让人受不了”。④保罗·芮恩施:《一个美国外交官使华记》,李抱宏、盛震溯译,商务印书馆1982年版,第30页。东交民巷内设有各国银行,除使馆兵营外皆洋商号,并无华人铺户住宅,只剩下一个天兴钱铺,因各使馆华人及工匠等兑换零钱之故,得以破格存留。除了银行外,教堂、医院也兴办起来,例如法国医院、德国医院,客观上带动了城市医疗水平的发展。

(三)军政要人的“避难所”

东交民巷的侨民数量在这一时期迅速增加,他们多是使馆工作人员的家属亲戚,从遥远的欧洲或美洲来到东交民巷这一封闭但安乐的世界,享受安逸奢华的生活。使馆界中女性不多,所以侨民中的年轻女孩,来到中国很容易找到一个丈夫。①茱莉娅·博伊德:《消逝在东交民巷的那些日子》,向丽娟译,商务印书馆2016年版,第179页。生活在使馆区的外国人日常起居都依赖于中国仆人,汇丰银行驻北京首席代表熙礼尔1911年回英国,还带走了贴身的中国仆人。②茱莉娅·博伊德:《消逝在东交民巷的那些日子》,向丽娟译,商务印书馆2016年版,第114页。使馆区严格限制华人进入,只有为外国人服务的园丁、家庭教师等才能使用通行证“合法”进入。“限华令”很难实现对中国人的彻底限制,每当政局动荡时,许多军政要人纷纷到使馆区避难,使馆区也一再进行限制,比如1927年发布了取缔华人居住的限令,“吾国时局不靖……取缔华人在使馆界内居住,以维公安……如有中国人或政治犯在彼匿居,请求保护者,均限日一律迁出界外,不准容留,其在界内服役之中国人,全行照像发给特别执照,以示区别云”③《使馆界取缔华人居住》,《益世报》1927年4月15日,第7版。。

每当时局动荡,东交民巷就成为“避难所”。辛亥革命、袁世凯称帝、张勋复辟、五四运动、北京政变、北伐战争等重大历史事件,都和东交民巷有着或多或少的联系。民国时期的军政要人、富豪、绅士,为了躲避战乱,在东交民巷租赁密室珍藏金银珠宝等各类财产,租金甚高,“保险费每每一隅之地月索赁费五六百金不等”;下野军政官僚也多藏匿东交民巷,“最著者,则居使馆兵营及外人银行楼上,受政治犯之正式保护,其次要者或阔人之家属,与避难之富豪,则寄居于六国饭店为旅客”,房费以人计价,每室多至10人以上,每人日须付费10元左右,也有人装病入住医院躲藏;一战期间,中德宣战后,德国使馆和兵营撤走,并由荷兰使馆借用出租,“前清贵族及中等官僚咸争趋之”。①求幸福斋主:《东交民巷琐记》,《紫罗兰》1929年第1卷第8期,第2-3页。1925年北京政坛动荡,清朝遗老贵族纷纷将财物偷运至东交民巷外商银行储存。②《清王公之自扰》,《益世报》1925年1月1日,第7版。各国使馆针对这一现象意见并不一致,比如1933年发生了驱赶中国人事件,因日本使馆当值,要求中国人不可寄存贵重物品,因无居住权,欲驱赶入住使馆区的800余人。③《北平东交民巷驱华人》,《山东民国日报》1933年1月17日,第3版。

同时,东交民巷因独立于中国法律管辖之外,反而成为社会邪恶黑暗势力的滋生空间,比如1925年北京警察查抄了一家社会影响恶劣的秘密赌场,3月12日内左一区警察和侦缉队捕获赌贩三四十人,这个赌场“有大赌窟之称,一般富家子弟被其害者不可胜计……社会上人士,闻该公司之名,莫不发指,恨不能焚其庐,捕其主人”,在查出赌账时,发现多是银行和政界中人。④《东交民巷赌窟被抄》,《社会日报》1925年3月13日,第4版。1930年内一区警署和使馆区巡警查抄了一个制毒贩毒窝点,毒贩在台基厂附近的福乐善货栈大楼内制造吗啡、金丹白面、海洛因等毒品,“系中国方某有力之人,凑合多人共同出资30万元开办,开业已有三月之久,获利甚巨。原期利用保卫界之可以藏垢纳污,免侦探之侦查,以为一永久制造之机关”⑤《北平东交民巷破获制毒机关》,《山西村政旬刊》1930年第3卷第19期,第18-19页。。

四、国家和民族主权的象征

东交民巷使馆区形成后,一直就是国耻的象征,“东交民巷同样也是国耻的产物,一座小城墙,飘扬着各色旗帜,这里面有许多各种洋行和银行点缀着呢!这是帝国主义的经济侵略的标志啊!”⑥飘呆:《东交民巷一瞥》,《社会周报》(上海)1934年第1卷第28期,第555-556页。南京国民政府成立后,南京成为首都,各国使馆也纷纷迁至南京,但是各国仍然占据东交民巷使馆区,之后社会上收回东交民巷的声音越来越强烈。当时文学界有以东交民巷为主题进行的文学和诗歌创作,比如一首新体诗《东交民巷》:⑦乃维:《东交民巷》,《燕京新闻》1948年7月19日,第2版。

人民用血泪建造了你,

你却关住了帝国主义的荒淫和无耻。

……

1927年4月,南京政府曾准备收回使馆区,但未能成功。民国法律学者方文政连续发表关于使馆区、租界和租借地收回的文章,从国际法方面逐条解释收回的法律依据。⑧方文政:《北平公使馆区域之外国军警问题》,《新纪元周报》1929年第1卷第9期,第3-7页。1929年使馆区发生了华警罢工事件,要求改善待遇,随着事态发展,北平国民党部组织成立罢岗委员会,向市政府请愿,要求援助华警罢工,并进一步争取收回使馆区。⑨《援助华警罢岗,收回东交民巷,平党部奋袂而起矣》,《益世报》1929年2月22日,第2版。同时,北平市长何其巩也向国民政府提议收回使馆界,“第一步先将使馆界内道路、电灯、警察等权收回,然后逐渐将一切行政权,收归我国管理”,但是任公使团首席的荷兰公使以未接收外交部照会为借口,搪塞躲避。[10]《使团尚未接到我国照会》,《新中华报》1929年2月14日,第2版。

卢沟桥事变后北平被日军占领,使馆区管理委员会仍管理着使馆区。1941年12月7日,日军偷袭珍珠港,次日日军进占东交民巷使馆区,并完全掌控了管理委员会,之后,日军和汪伪政权上演了一出接收东交民巷的闹剧。1943年1月9日,汪伪政权向英、美“宣战”,日、汪签订了《关于交还租界及撤废治外法权之协定》。其第五条规定:“日本国政府应承认中华民国迅速收回北京公使馆区域行政。”[11]龚古今、恽修:《第一次世界大战以来帝国主义侵华文件选辑》,生活·读书·新知三联书店1958年版,第253-254页。并于1943年4月30日,在东交民巷北京俱乐部举行接收仪式,但实际上使馆区还是由日军控制。①《接收后租界之现况,北京东交民巷巡礼》,《新天津画报》1943年7月27日,第4版。

抗战结束后,1945年11月24日,国民党政府行政院公布了《接收租界及北平使馆界办法》和《租界及使馆界官有资产及官有债务义务清理委员会组织规程》,使馆的收回工作十分艰难,各国驻华外交机构复员,设立使馆驻北平办事处或领事馆,其中美方最为强横,阻止接收管理,还有部分“敌产”早被国民党军政机关占用,接收和清理工作直到1947年12月才基本结束。②万永光:《收回北平使馆界》,《北京文史资料精选东城卷》,北京出版社2006年版,第33-39页。这一过程中,国民党政府为了确认1943年时伪华北政务委员会接收东交民巷文件,以及清理各项官方财产、债务等项目,派地政局第四科的公产股和地权股负责清理事务。清理结果为:使馆区总面积为1581.802亩(外国人私有土地68.687亩),其中基地1208.242亩、空地373.56亩;另有朝阳门外苗家地靶场一处,估地约450余亩(为《辛丑条约》划割给英、美、法、意、日五国的打靶场);崇文门内东顺城街东口外有1902年设置的德、奥、意国士兵坟墓,计地19.44亩,内有瓦房3间、罩枥1间、机井1眼;使馆界内房屋总计楼房、平房共16229间、井3眼、走廊28间、亭3座、罩棚2座。③《北平东交民巷成为历史名词》,《中央日报》1948年1月9日,第5版。

1949年1月31日,中国人民解放军进城接管防务,北平和平解放。此后,北京市公安局对东交民巷进行了详细调查,美国使馆占地面积57.675亩、房屋916间,英国使馆占地135亩、约有房屋1200间,法国使馆占地67.27亩、房屋732间,荷兰使馆占地20.62亩、房屋179间,比利时使馆占地24.63亩、房屋424间,意大利使馆占地55.179亩、房屋350间,葡萄牙使馆占地3.384亩、房屋99间,多米尼加使馆占地5.49亩、房屋60间等。④祝力军选编:《北京市人民政府公安局关于东交民巷使馆区调查资料一组》,《北京档案史料》1997年第3期,第28-35页。1950年1月,北京市军管会正式宣布收回使馆区,东交民巷地区终于彻底摆脱了外国的控制。

五、结论

近代北京东交民巷的空间形态变化,直接改变了北京城市传统空间秩序,是城市历史地理空间形态演变的典型案例。在传统的北京城中内城、皇城和宫城的套叠围合关系,呈现出了由外至内空间封闭性和等级地位的递增,具有一系列中国都城传统空间的表征符号和标志。1900年之前的东交民巷仍是传统城市格局中的一部分,也遵循着传统的礼制秩序,但受到西方文化的影响后,空间的实践中不同的生产方式和生产关系表现出矛盾和冲突,同时,列强的强权符号和标志不断被强化。

1900年之后的东交民巷成为堡垒森严的使馆区,列强通过强权重新构建了空间形态,包括物质空间的改造,管理系统的重建,路名等文化、消费、休闲空间的西式符号化。这个空间与皇城相抵,原有的礼制秩序被打破,空间布局体现出列强的强势,东交民巷的复杂身份充分体现了近代政治动荡的时代背景。另外,“银行商店,栉比林立,电灯灿烂,道路平夷”的使馆区客观上影响了北京城市近代化建设与管理。从礼制空间,到成为使馆区,再到新中国成立后中国政府彻底收回东交民巷使馆区,东交民巷每一阶段的空间形态变化,都是文化和社会背景的体现。当前北京旧城保护中,东交民巷属于重要的文化元素和特殊历史阶段的代表,在北京中轴线、城市历史水系恢复保护中都需注意到东交民巷的特殊空间变迁过程。