白居易《长恨歌》五种英译文翻译策略体系研究

刘锦晖 文军

(北京航空航天大学 外国语学院, 北京 100083)

1.0 引言

白居易(772-846)是中国古代诗人中享有世界声誉的杰出诗人之一,他的诗作在英语世界的译介已有百年历史,“其间有六位英译者出版了白诗英译专集,以雷裴氏(Howard S. Levy)的四册英译专集为最,在其他的唐诗三百首以及其他的诗歌英译合集中也有一些白诗英译作品”(陈梅,2016:41)。在众多白诗中,《长恨歌》因其代表作的地位,一直受到英语世界译者的青睐。《长恨歌》是白居易以唐玄宗和杨贵妃的爱情悲剧为原型创作的一首长篇叙事诗。经统计,《长恨歌》英译版本已经有17种之多。

近些年,国内已有数位研究者开展《长恨歌》的英译研究。从研究对象来看,研究主要集中在以下几位中外译者的译文上:英国译家翟里斯(Herbert A. Giles)、弗莱彻(Fletcher),美国译者宾纳(Bynner),国内译家杨宪益夫妇和许渊冲,其中杨、许的译文吸引了更多研究者的目光。已有研究对《长恨歌》译文的研究视角包括:1)语言学视角,如杨丽梅(2014)通过阐释转喻认知机制在诗歌意义解读和译本建构中的作用, 对比分析了中外六位译者的译本;2)文学研究视角,如朱婵娟(2016)通过分析及比较《长恨歌》许渊冲和翟里斯的英译本,探讨了意象翻译的语境化识解;3)翻译学理论关照,如党争胜(2008)以《长恨歌》英译为例探讨许渊冲“三化”论和“三美”论对诗歌翻译实践的重要指导意义。多视角的研究对拓展《长恨歌》及诗歌英译研究是有帮助的,不过正如杨春丽、文军(2010:132)指出:“理想的诗歌翻译研究应该是多层次、多角度的,应该是比较全面和系统的”。

针对汉语古诗的特点,文军提出了“汉语古诗英译策略体系”(文军、陈梅,2016;文军,2019a)。该体系是一个包括语言、形式、内容、附翻译等不同层级的完整描写系统,为汉语古诗英译策略研究提供具备“指向性、区别性、适切性”的系统框架(文军、陈梅,2016:92)。本文将以该策略体系作为理论框架,对《长恨歌》不同译文的翻译策略进行多维度的分析,并结合译者翻译目的及身份来深入解释策略的选取依据。

2.0 译文翻译策略描写

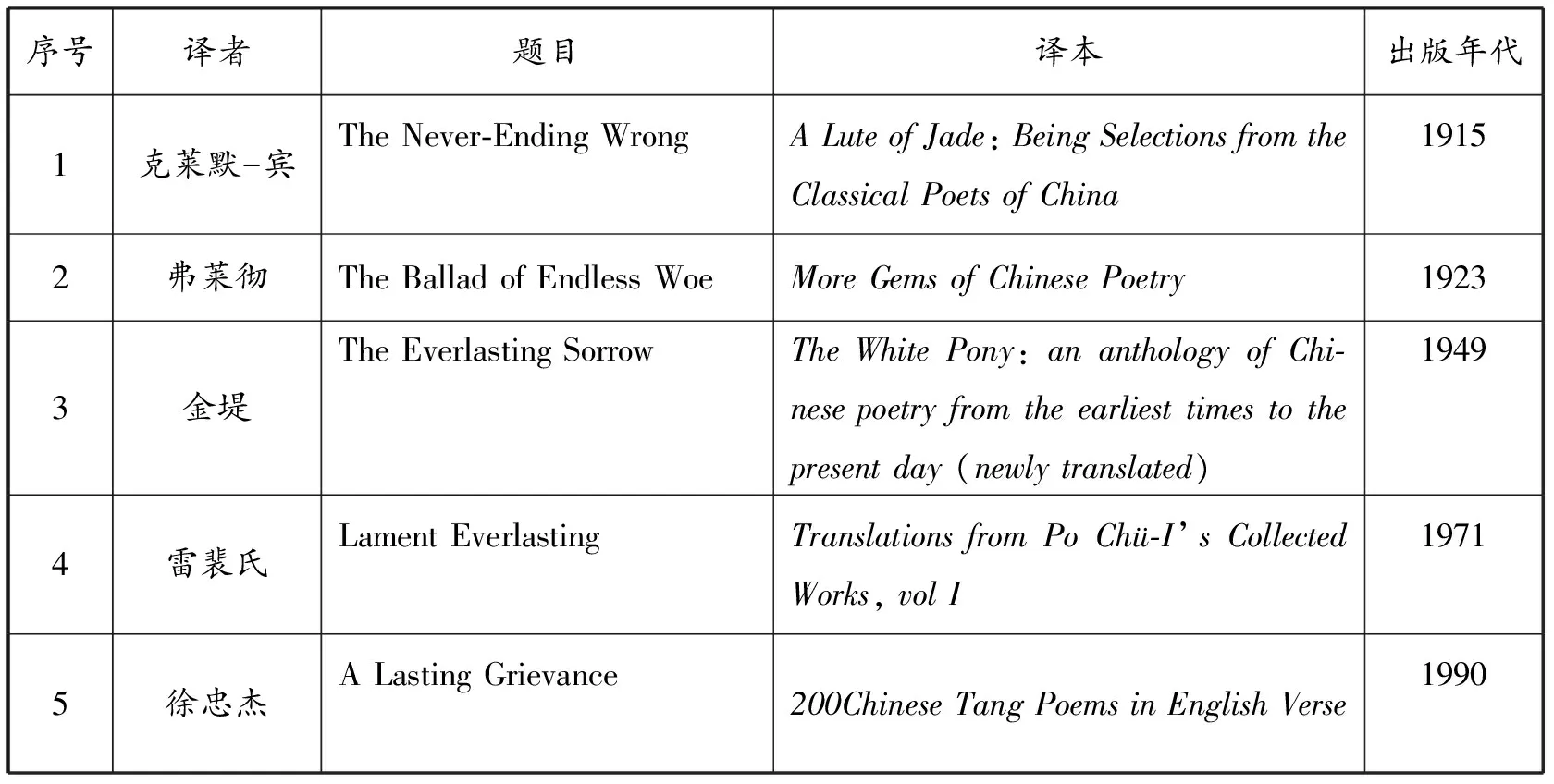

《长恨歌》英译版本众多,本文选取了代表性译本。笔者综合考虑了译本的时间跨度、译者国别、译者和译本的知名度以及翻译策略的差异性等因素,最终选定五位译者的译文作为本文研究对象,分别是国外译者克莱默-宾(Cranmer-Byng)、弗莱彻、雷裴氏和国内译者金堤(Ching Ti)、徐忠杰的译文,译文的详细信息请见表1:

表1 《长恨歌》五种英译文基本信息

2.1 译诗语言易化策略

译诗语言的易化是指“翻译汉语古诗时,译者规避了原文的历史性,以读者容易接受的英语来进行移译”(文军、陈梅,2016:93)。这其中又有两种倾向,一种是“当时化法”,即译者不考虑原诗的古旧用词,译文一律采用当代英语词汇,以便尽量减少目的语读者的理解障碍;另一种则是“拟古法”,即译者为了使译文体现出原诗的古风,在译文中选用一些英语古旧词或者语体文雅的词汇,将这些词点缀在译文中营造出一种“拟古”的效果,不过“拟古”词的使用并不会给译文整体带来理解障碍。

《长恨歌》五位译者中,克莱默-宾和弗莱彻的译文在语言上体现出了“拟古”倾向,两位译者在译文中都选用了一些古旧词、文学语体词汇以及一些语体正式的词汇和冷癖词。以克莱默-宾译文为例,“梨园弟子白发新”的译文是“Ye minstrels of the Garden of the Pear/Grief with the touch of age has blanched your hair”,其中“Ye”在这里是一种古旧用法,意思是“you”,但在语体上相当于汉语的文言表达“汝等”。此外克莱默-宾特别注意使用文学专用词汇①,如“languors”“steed”“raiment”等,以及正式语体的词汇,如“alight”“revelry”“slumber”等;此外译文还使用了个别较为冷僻的词,如 “sanctuary”“legions”“empyrean”等。这些词汇为译文营造出了古朴、典雅的风格,以使译文尽量体现原诗的古典风貌。

与前两位译者不同,金堤、雷裴氏和徐忠杰的译文从词汇和语言风格上都属于现代英语, 采用易化中的“当时化法”。雷裴氏在译本前言中特别提到要让译文语言风格是符合英语语言习惯的(idiomatic),不去过分修饰或夸张(Levy,1971:1)。

2.2 译诗形式多样化策略

汉语古诗非常注重诗文的形式,在平仄、押韵、对仗等方面都有要求,那么原诗形式上的特点在译文中如何体现?译诗形式多样化是指英语译文有多种形式来对应汉语古诗,依据译文的外在形式以及格律特征,古诗英译策略体系将诗歌译文形式归纳为五种:散体型、诗体无韵型、协韵型、借用型和自格律型(文军,2019a:62)。散体型指把诗词译成散文体,如翁显良的古诗译文。诗体无韵型指译文具备诗体的外在形式,但是在行文上呈现散文的特征。协韵型的译文特点是有一定的韵律,尾韵尤其明显。借用型指诗歌译文借用译入语中的诗歌体裁,以之替换原诗的格律。自格律型即指译者在译诗实践中自己规定了一定的格律形式来翻译汉语诗歌,如有译者规定以固定的音节来对应汉语的五言或者七言古诗。接下来我们依照这一分类来观察五种译文的具体形式。

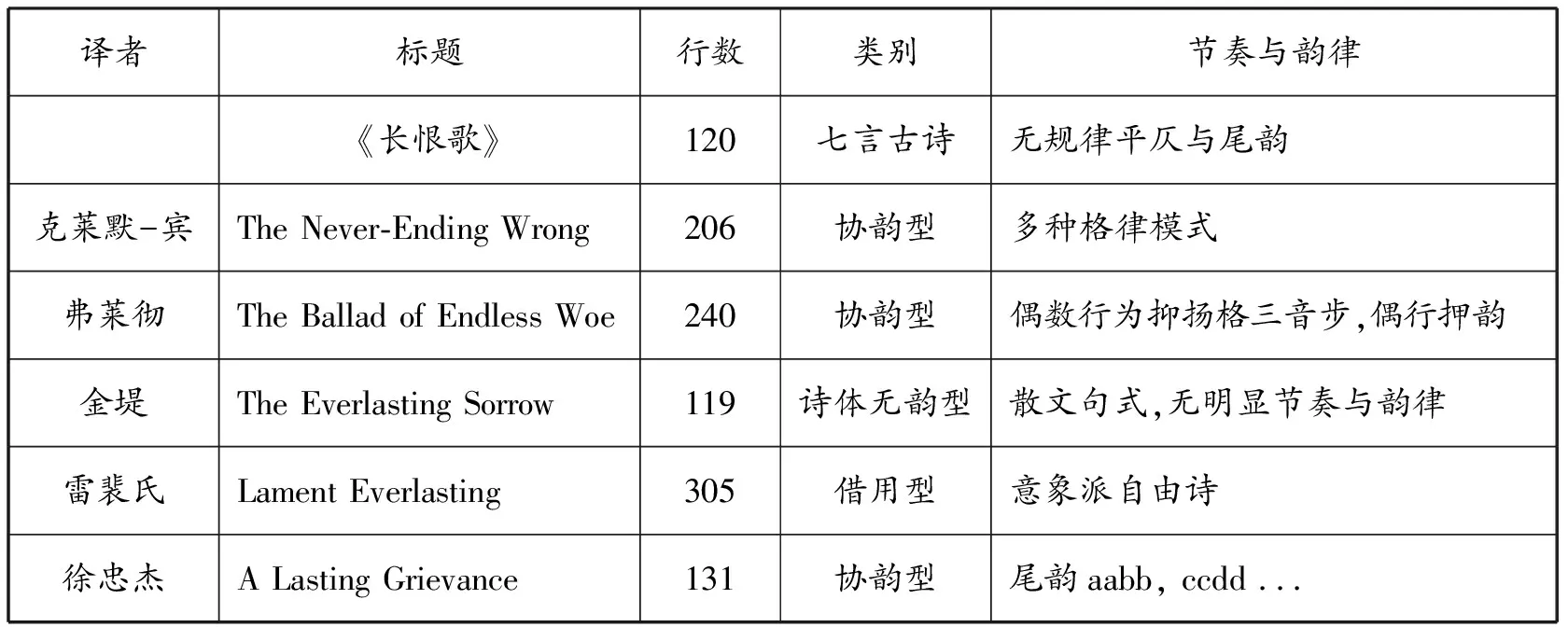

《长恨歌》是一首古体诗。“古体诗在字数、句式、平仄、押韵、对仗等方面都没有严格的要求,所以也可以把它说成是古代的自由诗”(申忠信,2017:2)。因此《长恨歌》并没有像近体诗那样有非常规整的韵律。不过《长恨歌》也有着自身的形式特色,首先在句式上是七言;其次有些诗句压韵,如“春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂”中“池、脂”押韵;此外诗中还用到了对仗,如“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”等。五位译者的译文都保留了诗歌的基本形态,但在节奏和韵律上分别进行了不同的处理,呈现出了不同的格律特征,详见表2。

表2 《长恨歌》五种译文的形式特征

(1)协韵型

克莱默-宾、弗莱彻和徐忠杰的译文都有一定的格律,且尾韵齐整,属于协韵型。克莱默-宾和弗莱彻二位译者的译文还照顾到了音步的排布,格律更为整饬。

克莱默-宾的译文在韵律使用上显得更为灵活,他的译文共计206行,根据原诗内容划分为8个相对独立的章节,每章附有标题,分别是:Ennui、Beauty、Revelry、Flight、Exile、Return、Home、Spirited-land②,除了首尾两章,其中6个章节有各自独立的节奏和韵律。例如第二个章节Beauty的译文尾韵基本是每两行押韵,每行控制在10个音节左右,例如“春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂”的译文为:“In spring, by the Imperial command,/The waters of the Hua‘ch’ing beheld her stand,/Laving her body in the crystal wave/Whose dimpled fount a warmth perennial gave”。此外译者为了增加诗歌的艺术效果,在译文中还使用了排比结构,如“A reed in motion and a rose in flame”。第三个诗章Revelry共40行译文,每个诗行保持7-8个音节,每四个诗行的尾韵为abab式,共10组。如“Hair of cloud o’er face of flower,/ Nodding plumes where she alights,/In the white hibiscus bower/She lingers through the soft spring nights”,译文个别地方还用到了头韵,如“Showered upon her kith and kin”。最后一章节Spirit-land则又采用了无韵诗体,每诗行控制在10-11个音节。整体上看来,克莱默-宾的译文没有拘泥于一种韵律,避免了长诗一韵到底的单调,并且在最后一章节尝试了不用尾韵的新风格。这种杂糅的译诗风格正体现出“克莱默-宾继承了19世纪英国汉学家翻译家用格律体英译汉诗的观念和策略,用格律体翻译汉诗,又有些地方不拘泥于传统英诗格律”(朱徽,2009:56),进行突破传统的尝试。

“弗莱彻继承了由理雅各和翟理斯开创的格律体翻译中国诗歌的传统,力求译诗符合传统英诗的格律,力求押韵,且忠实于原诗的意旨,使译诗读起来典雅严谨”(朱徽,2009:72)。弗莱彻的《长恨歌》译文在格律上非常规整,首先每一诗节的4行诗文都采用了隔行押韵(abcb)的方式。不仅如此,弗莱彻还尽量让押韵行在格律上保持抑扬格三音步,如此一来,译诗全篇格律分明,读起来充满韵律的美感。以开篇两句“汉皇重色思倾国,御宇多年求不得”的译文为例,“The Lord of Han loved beauty;/In love’s desire he pined./For years within his palace/Such love he could not find”,译文诗行短小简练,类似汉语古诗的诗风,在完整传达原意的同时,选词巧妙,使的韵脚落在“pined”和“find”上。

徐忠杰的《长恨歌》译文共132行,在尾韵上每两行押韵。如开头两句的译文是“The Emperor sought for many years in vain— / A bell of his ideal, within his domain”, 两行末尾的“vain”和“domain”押韵; 再如原文中“春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂”一句对应的译文是“It was a little too cold for early spring, / She took baths at the Royal Spa at Huaqing. / These salt baths gave her skin, delicate and white— / A glow of health, her whole being beaming bright”, 译者在保持原诗意的基础上,通过对句式的调整,做到了每两诗行押韵。

(2)借用型

雷裴氏的译文借用了英语意象派自由诗的形式。他的译文有305行,分为14个小节,是五种译文中诗行数最多的一个。每一诗行的字数参差不齐,内容或者是一个紧凑的句子,或者只是一个短语。如“春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂” 一句译成“Spring cold, / royally presented with baths / at Splendor and Purity; / hot spring water / lustrous flesh / slipped over”, 译者几乎是采用了字对字的翻译方法,将原来的两行诗重组为6行,以“spring cold”“lustrous flesh” 这样的名词短语作为独立的诗行,意欲突出原诗意象。译文不再保持有规律的节奏和韵律,是比较典型的无韵自由诗。

(3) 诗体无韵型

金堤的《长恨歌》译文属于诗体无韵型。译文虽然具有了诗歌分行的特点,不过每行译文并没有像诗歌一样行文紧凑、简约,而是呈现出英语散文叙事的特征,句子较长,句子结构包括完整的主谓宾定状补结构,还带有松散的从句。例如原诗“姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户。遂令天下父母心,不重生男重生女”的译文是“Her sisters and brothers were honoured with fiefs, / So bright a glory fell on the whole family / That all mothers and fathers in the Empire / Thought it better to give birth to girls than to boys”。这4行诗文实为一句完整的英语复合句,从中按照语义断开成4行。除此之外,译文的每行诗中字数或音节数不等,且并没有明显的韵律。

2.3 译诗词语转换策略

汉语古诗中多包含有大量的历史信息,涉及人物、地理、事件、环境、器物、制度等,而这些内容又会构成诗歌中的典故、意象、修辞表达等,艾克西拉将这些具有显著文化背景的词汇视为“文化专有项”(Aixelá, 1996)。词语转换策略主要指对文化专有项词汇的翻译方法。已有研究者对策略体系中词语转换方法进行了较为详细的论述:如替换法(张文鹤、孙三军,2018)、增添法(张汨,2018)、概括法(刘锦晖、马士奎,2019)、省略法/节略法(张广法,2019)。 此外还包括直译法、译写、提译等翻译方法。

在《长恨歌》中,白居易通过传奇化的描绘,将唐玄宗和杨贵妃的爱情悲剧进行了极为详尽的演绎,诗歌中因此包含丰富的文化专有项词语及表达。笔者将这些典型的文化表达进行了统计归纳,有近50个(详见表3)。除文化词汇的翻译之外,译诗词语转换策略还包括译者依据自己的翻译经验对译文在修辞、情景意象、语篇等内容方面进行的调整。

表3 《长恨歌》原诗中的文化专有项词汇

限于篇幅,本文不能对整篇诗歌的五种译文进行逐一分析对比,下面择取了1处译例进行详细分析,管中窥豹地观察五位译者在词语转换策略上的异同。

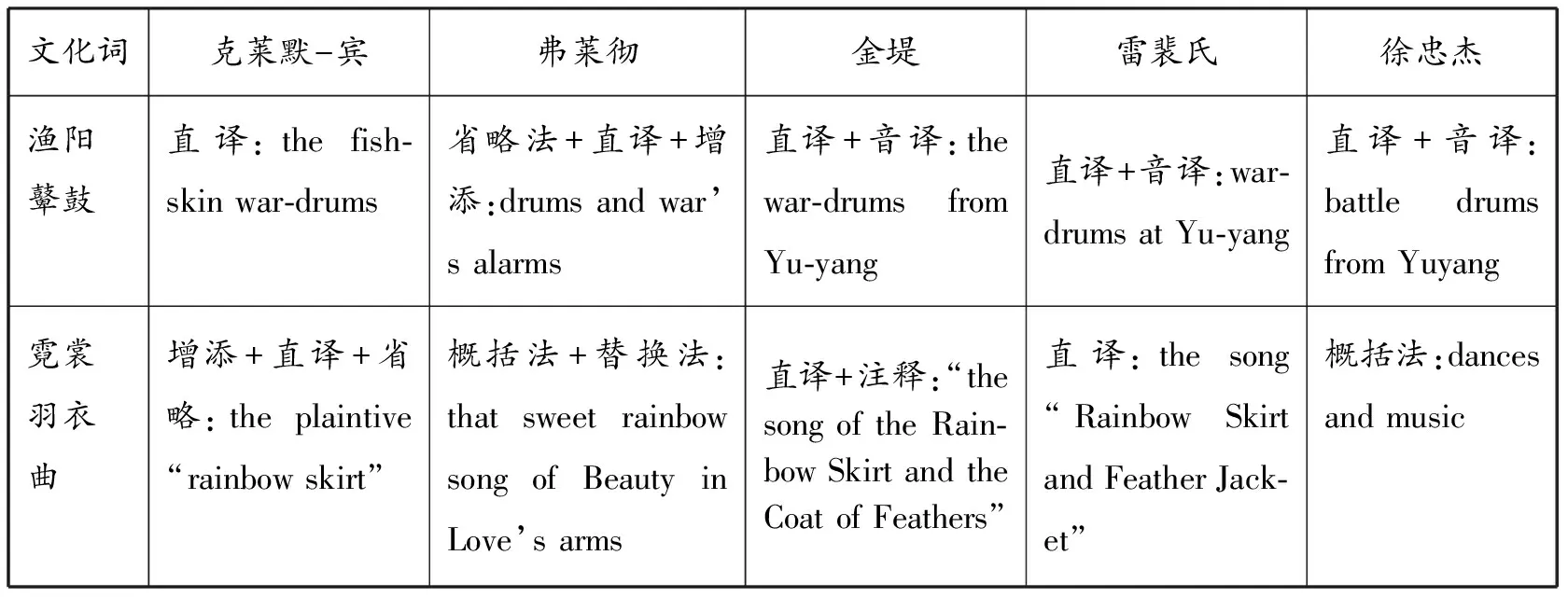

译例:渔阳鼙鼓动起来,惊破霓裳羽衣曲。

译文(1):Sudden comes the answer curt,

Loud the fish-skin war-drums roar;

Cease the plaintive “rainbow skirt”:

Death is drumming at the door.

(Cranmer Byng,1915:81-83)

译文(2):When like an earthquake came the boom

Of drums and war’s alarms,

To shatter that sweet rainbow song

Of Beauty in Love’s arms.

(Fletcher,1923:126)

译文(3):Then the war-drums were heard, shaking the earth, from Yu-yang,

Throwing into panic “the Song of the Rainbow Skirt and the Coat of Feathers”.

(Ching Ti, 1949:216)

译文(4):War drums at Yu-yang,

Shaking the earth,

Startled-broke the song

“Rainbow Skirt and Feather Jacket”.

(Levy, 1971:137)

译文(5):Battle-drums from Yuyang were heard, close to the ground.

Numberless chariotsy horsemen-fled southward bound.

Dances and music stopped short like a passing gust;

O’er the citadels was spread a layer of dust.

(徐忠杰,1990:289-290)

我们具体分析“霓裳羽衣曲”的翻译,“霓裳羽衣曲”是独特的唐代中国宫廷乐舞,克莱默-宾的译文“rainbow skirt”只译出了该名词的一半, 并增添了形容词“plaintive”(哀怨的)。“霓裳羽衣曲”本是欢快的唐舞曲,原没有哀怨的意味,译者做此增添想必是结合语境来渲染悲戚之情。弗莱彻将“霓裳羽衣曲”替换为“sweet rainbow song of Beauty in Love’s arms”,用英语读者更容易理解的意象来体现诗歌的语境,在功能上或可“异曲同工”。金堤和雷裴氏都直译了“霓裳羽衣曲”,并且分别在脚注处和译文前的介绍中对该典故的来历进行了注解。徐忠杰将其概括译为“dances and music”,消减了原词所具有的异域文化特色,易于读者理解,不过译者并未增加注释对原典故进行说明。从译文来看,五位译者在处理具体的文化专有项词汇时采用的方法会有所不同,不过因为方法选用的不同,在文化信息的传递上也会有不同的效果,而这又取决于译者的翻译观与翻译目的。

2.4 附翻译扩展策略

“附翻译”的概念与汉语古诗翻译密切相关,仔细观察古诗译本,会发现翻译文本的构成不仅仅只有原文和译文,在这些主体文本之外还有不少依附于译文的内容,多以题解、背景知识介绍、注释等方式出现,这些文本发挥着对原文和译文的信息拓展功能。因这些文本附属于译文主体,故称之为“附翻译”。附翻译概念区别于热奈特的“副文本”概念,两者的关联在于都指向译文之外,两者的区别在于“附翻译”更加侧重于诗歌译介的“微观结构” (文军,2019b:1)。附翻译扩展策略包括:自译、释义、赏析、研究、考据。

本文所选《长恨歌》五种译文中除徐忠杰的译文没有附翻译信息,另外四种译文均带有附翻译的内容。

克莱默-宾早在1902年的TheNever-EndingWrongandOtherRenderings诗集中就翻译过《长恨歌》,该译文在1915年ALuteofJade译本中再次收录时增添了丰富的附翻译信息。该译文的附翻译内容出现在译文前的故事背景介绍及脚注部分。首先,译者为了让读者对杨贵妃的悲剧有更清晰的了解,在《长恨歌》英译题目下、译文前加入了一段“马嵬驿兵变”的描述,这段内容是从theJesuitFatherJosephdeMailla的法译本中国编年史册中截取并转译的,以斜体的方式呈现,以区别正式译文。脚注对“梨园”“椒房”“蓬莱宫”这三个词语的文化背景进行了注释,还标注了“harem”一词在该译本中的发音。这些附翻译信息基本上属于考据、释义类型。

弗莱彻译文的附翻译信息主要是译后的注释,发挥了释义和研究功能。作者首先对诗歌中“lotus”(芙蓉) 和“Autumn Grass”(秋草)的意象运用做了解释,并引证了英语诗歌中用到“lotus”和“grass”这两个意象的诗句,读者可以据此将中英诗歌中某些意象的使用进行比较和对比。其次弗莱彻择选了四部与《长恨歌》具有类似政治、爱情悲剧内容的英国文学作品的片段用以进行中西诗歌的比较,如英国历史学家爱德华·吉本(Edward Gibbon)的DeclineandFalloftheRomanEmpire(《罗马帝国衰亡史》)第57章片段,英国诗人济慈(John Keats)的叙事长诗Lamia(《拉弥亚》)片段等(Fletcher,1923:134)。

金堤《长恨歌》译文的附翻译内容出现在译文题解和译文的注释部分,内容主要包括研究和释义。译者在《长恨歌》译文前撰写了题解,介绍了该诗写作的时间,诗人的写作目的,该诗的艺术魅力及其文学、历史意义。在上一节中我们看到金堤在翻译中使用了较多的直译法来翻译文化词汇,这难免会给英语读者带来理解上的难点,因此金堤在译文之外对这些文化词汇进行了释义,经统计,译者共使用了17条注释来对译文进行说明。

雷裴氏《长恨歌》译文所带的附翻译信息从篇幅来说是五位译者中最多的,内容涉及研究、赏析、考据、释义等类型。译者在正式的译文之前用了三页的篇幅分两部分对《长恨歌》进行介绍。第一部分“Introductory Remarks”首先简要介绍了诗歌内容、写作缘起,并随带对中国古代诗人与散文家合作对一个主题进行创作的传统进行了介绍。然后又分析了白居易《长恨歌》的写作手法和风格,并用较长篇幅对诗歌的主题给出了自己的研究和解读。第二部分“Special Points of Interest”以诗歌内容发展为线索,一方面更细致地分析了白居易的艺术创作手法,另一方面解读了诗文内容,并对诗歌背后的真实历史、文化背景进行了介绍,如“汉皇”之真正所指,“赐浴华清池”的传统等。

3.0 综合分析

通过上述的策略分析,可以清晰地看到五位译者在译文语言、形式、词语、附翻译层面的具体操作,形成了每位译者独特的翻译风格。五位译者在各个维度的翻译策略选择,既有着译文风格的考虑,也受到翻译环境、译者身份及翻译目的的影响。

克莱默-宾是东西方文化交流的践行者,始终致力于将东方的诗歌文化精髓传递给英语读者。他继承了英国早期汉学家以格律体译诗的风格,他的译文语言倾向于高雅的古风,形式上采用协韵式,以示齐整。不过偶尔会造成“因韵损意”,如译“芙蓉帐”,为了和上句中“flower”押韵,将“帐”替换为“bower”。在内容上,他会采用直译来传递原词,对于不是特别重要的文化词汇则进行替换或概括,同时为了弥补文化损失,还会增加附翻译信息。此外为了译文故事情节的完整性,他采用译写的方式对内容进行增添。

弗莱彻的翻译目的是将译文译成地道英诗,因此在形式上借用了英诗的格律。译诗一旦采用格律体,译文的内容便无形中受到了约束。如在翻译“金步摇”时,译者没有直译该词,而是转换视角,以“动”译“静”,译为“her tinkling footsteps ring”,如此一来“ring” 便和后面“night of spring”合辙押韵,不过也会出现“因韵害意”和“颠倒语序以求协律”的弊端(朱徽,2009:78-79)。此外,译者为译文增添的附翻译信息则是为了体现译本的附加功能。该译本的扉页上注明“With Comparative Passages from English Literature”,即译者希望译本还兼具将汉诗与英国诗歌文学进行对比的研究功能,为了实现这一目的,附翻译自然不能缺失。

金堤的译文收录在白英编译的诗集TheWhitePony:AnthologyofChinesePoetryfromtheEarliestTimestothePresentDay(newlytranslated)中,因为担心追求韵律会对原文有所改变,白英对译本的翻译原则是“译者们的目标是采用直译(literal translation),而不是解释性的意译(paraphrase),同时不会仿效原诗的格律(pattern of the syllabic line)”,“译文要和原文一行一行的对应,且不押韵”(Payne,1949:21)。故金堤的译文便遵循了这一原则,在形式上采用了诗体无韵型。从前文的分析我们看到金堤的词语转换策略基本都采用直译法,但是直译也会令原诗中的文化内容及诗文内涵得不到有效传达,所以译者又为译文增加了附翻译信息,通过题解和脚注中的释义来对原文中文化专有项的文化背景予以补充。

雷裴氏译诗受到了“庞德开创的将古典诗歌译成无韵诗的传统”(陈月红,2015:88)的影响,他在译本前言中介绍了自己的翻译原则,译文要在内容上和原文保持一致,不做随意增添,在语言上采用当下的地道英语表达,形式上不追求再现原文音节格律。从上文对他译文语言、形式、内容的分析中也可以看到这些翻译原则的体现,也就是说雷裴氏所采用的翻译策略是和自己的翻译原则一致的。将内容甚是丰富的《长恨歌》完全直译,对读者恐会带来理解上的难题,所以译者在译文前以附翻译的形式对《长恨歌》从创作缘起到艺术风格到内容进行了十分详细的介绍,通过介绍读者会对该诗内容有了很清晰的理解,无疑增加了译文的可读性。可以说附翻译在这里与直译方法的配合相得益彰。

徐忠杰的译文为了保留原诗的特色,在形式上采用尾韵,同时译者为了增加译文的可读性,词语转换策略采用替换法、增添法、概括法、省略法,个别之处还采用了提译、译写,对文化词汇中的文化背景进行了弱化,使得原文的文化内容或隐去,或以更加直观的方式呈现,以降低译文的理解难度。为了让读者阅读流畅,该译文没有添加任何附翻译信息。

综上所述,在译者的翻译原则、翻译目的、所面向读者对象以及外部语境等诸多因素影响下,五位译者在古诗英译策略的四个层次上分别有不同的选择,克莱默-宾和弗莱彻的译文更注重译诗形式在格律上的表现力,雷裴氏倾向于意象派自由诗的风格。内容上,五位译者都较为贴近原文,但在文化专有词汇的具体转换上又有各自的考虑,此外附翻译信息的补充使得原文丰富的文化背景得以更充分的展现给读者。

4.0 结语

本文依据汉语古诗英译策略体系,对白居易《长恨歌》五种英译本进行了个案描写研究。实例分析发现五种译文在语言、形式、词语转换和附翻译这四个方面呈现出了不同的特征。微观上的翻译策略差异反映出五位译者翻译观念的不同,而译者翻译观的形成无不受到诗学、意识形态等社会语境的影响。汉语古诗英译策略体系有利于研究者透过文本更加细微地观察译者的翻译过程,并将微观操作与宏观语境进行结合,探究翻译活动的本质与规律。此外,通过对具体译文的分析,我们还发现, 汉语古诗英译策略体系的运作规律:四个层次策略的运作是相互关联,彼此配合的,比如译文形式的特殊要求就需要词语转换策略的配合;词汇转换策略中不同翻译方法之间,以及与附翻译策略又相互补充。当然,这一规律还需要下一步通过更多的案例研究来进行纳。

注释:

① 这些词的词义及分类依据的是《朗文当代高级英语词典》(第5版),外语教学与研究出版社出版。

② 克莱默-宾的《长恨歌》译文是在翟理斯的译文基础上进行的重译,小节标题原是翟理斯所增添的,克莱默-宾在译文中予以保留,但译文内容重新进行了翻译,并增加了韵律。

——笔画设计