马克思异化理论视角下的大学英语教学异化现状研究

秦丽华

(曲靖师范学院外国语学院,云南 曲靖 655011)

一、引言

教育的目的是为社会提高人的修养,培养个体成才,促进人的和谐发展。然而由于各种因素的影响,教育的目的发生了改变,教育发生了异化。作为高等教育的重要组成部分,大学英语教学也出现了异化现象。

二、马克思“异化劳动”理论

在《1844年经济学哲学手稿》中,马克思认为:“异化,是指劳动产品作为一种异己的对象,即劳动的产品,作为一种异己的存在物,作为不依赖于生产者的力量,同劳动相对立。劳动产品不仅仅是指物质产品,它还包括了精神产品,有形的产品、无形产品等。”马克思认为劳动是人的本质,马克思劳动异化理论包括四个方面:劳动者和劳动产品的异化、劳动活动本身的异化、人同自己类本质的异化、人与人之间关系的异化。

三、教育异化的概念

教育异化是指“在教育领域中,教育本身失去了它在本义上作为人培养下一代使之更好地改造自然和社会的手段,而反过来操纵了下一代人,使人的发展成为达到教育目的的手段,人失去了其本来面目,被教育所操纵,教育把人异化了。”大学英语的教学目标是培养学生的英语综合应用能力,提高学生在学习工作和日常交往中的听说能力,培养自主学习能力,增强综合文化素养,适应社会经济的需要。但是,随着社会经济快速发展、就业局势的严峻,大学英语本质背离了原来的轨道,忽视了学生英语综合应用能力的培养和个体的全面成长,大学英语教学不可避免地出现了异化现象。

四、大学英语教学异化的表现形式

大学生面临着严峻的就业压力和生存压力,大学英语作为高等教育重要的必修课程,越来越带有工具性和功利性色彩。大学英语教学异化现象主要体现在以下四个方面。

(一)大学英语教学目标的异化

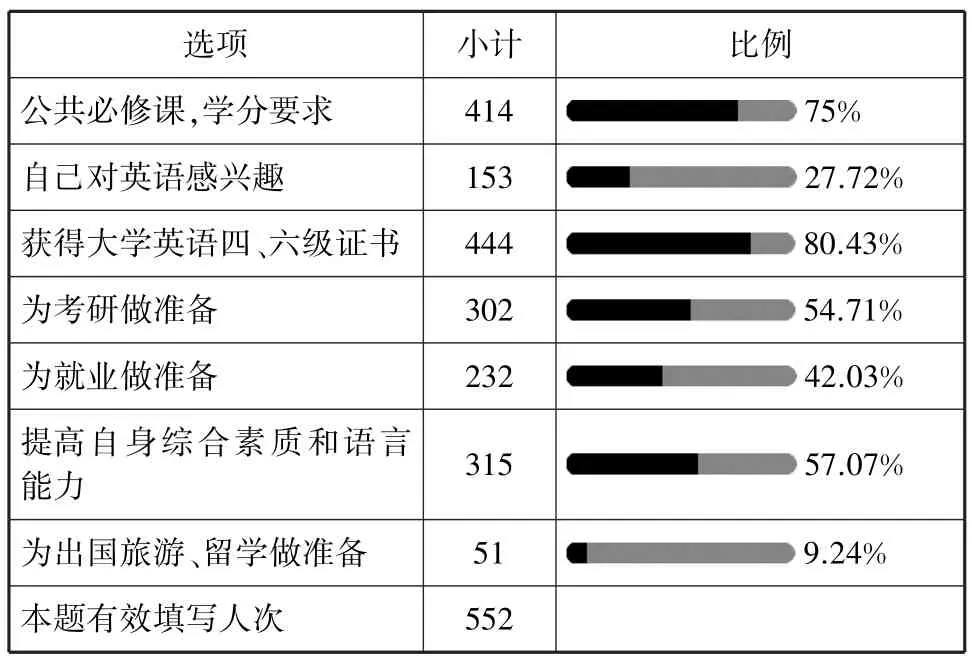

首先,学生学习目标的异化。马克思异化理论中,“劳动的产品,作为一种异己的存在物,作为不依赖于生产者的力量,同劳动相对立。”劳动产品成为同劳动者相异化的存在物。对于学生而言,学习是学生劳动的产物,学习的目标体现了学习的产物。在现代社会激烈的就业竞争压力、严苛的招聘条件下,大学英语四、六级证书变成一些用人单位的招聘条件;在高校竞争的发展要求的外力促使下,有的高校把大学英语四、六级考试成绩同毕业文凭和学位证书挂钩,大学生英语学习的目标和教师的教学目标变得越来越功利化,扭曲了大学英语教学目标的初衷,大学英语教学出现了异化。研究者对此展开了问卷调查,收到有效问卷552份,调查对象集中在大一大二的非英语专业学生,英语成绩集中在60~80分数段,代表了英语水平中等的大部分学生群体。

表1 问卷信息:你上英语课的目的是为了什么?[多选题]

上英语课的目的这个多选话题中,最主要的两个目的是:80%的调查者是为了获得大学英语四、六级证书;75%的调查者是迫于公共必修课的学分要求。由此可见,绝大多数大学生把英语看成工具,学习大学英语的主要目的是“应试”和“功利化”。大学英语教学为应试而教学、为应试而学习。学生狭隘地把获得四、六级证书作为大学英语学习的目标和谋求工作的敲门砖,四、六级考什么就练什么,忽视了英语口语表达的练习、英语语法基础的巩固、英语阅读能力的锻炼、英美文化知识的积累、人文素养的提高等,让英语学习变成枯燥无味的背单词、背作文、刷题等机械重复的任务。导致的后果是,一方面,对于不能获得四、六级证书的学生,因为四、六级考试要求太难和考试失败的挫败感,严重打击了学生英语学习的信心,导致这些基础较差的学生失去英语学习的动力和兴趣。另一方面,英语基础较好的学生,也偏离了英语学习提高综合运用能力的初衷。

其次,教师教学目标的异化。全国大学英语四、六级考试带有明显的功利色彩,四、六级考试成绩作为评判高校办学水平的重要指标之一。为了让教学成果更“突出”,教师以四、六级考试、考研等的过关率为教学重点,以考试为导向,训练学生的应试技巧,忽略了大学生英语综合应用能力的培养和提高;忽视了大学生英语学习方法的培养,而这种教学方法,让学生在大学英语两年课程结束后,仍然只能写出考试作文而已,或者只擅长做阅读理解的选择题、只习惯于做听力考题等,却对经典英美文学作品知之甚少,也听不懂英文新闻或日常对话,这违背了学生进入高等院校接受高等教育的初衷,是大学英语教学的异化的表现。

(二)大学英语教学过程的异化

马克思认为,在异化劳动中,如果工人的劳动是非自愿的、被迫的,工人在劳动中体会不到幸福感和成就感,不能自由发挥自己的自主性和能动性。这种劳动不再属于工人自己,劳动活动本身变成了外在的、异己的东西。学生的学习就是劳动的过程,学习本应该是发挥能动性和创造性的活动。学习的目的应该是为了追求幸福感和快乐,是获得丰富的学习体验的过程。学生要有正确的学习动机、积极的学习态度,发挥主动参与性,综合提高学习者的听、说、读、写、译等能力,阅读大量经典文章扩展对中外文化的了解,塑造正确的人生观和价值观,提高人文素养,从而培养学生“全面人”的教育目标。但是,现代大学生以就业市场为导,学习目标愈加功利化,导致很多大学生在学习过程中只追求考试及格、获得学分、获得四、六级证书、获得学历。大学生在异化的课堂模式和学习目标中,丧失了追求知识的价值感和快乐感。

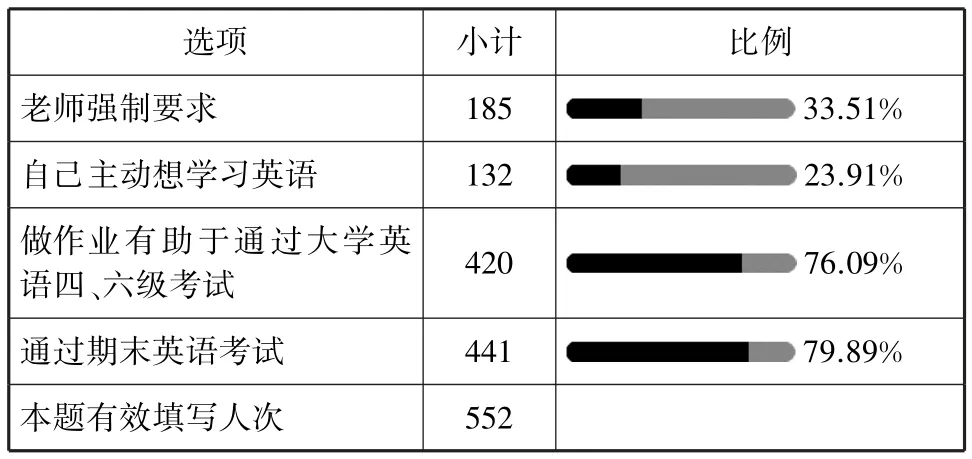

表2 问卷:你觉得做英语作业是为了什么?[多选题]

问卷调查中,关于英语作业的完成情况,76%的调查对象是为了获得四、六级证书;80%的调查对象是通过期末考试,而自己主动意愿学习英语的仅占24%。由此可见,英语学习不是为了提高自己综合素质和培养自身的人文素养,英语学习的价值仅仅是大学生求职的工具,英语作业仅为拿到学分和满足应试需求。

(三)大学生类本质的异化

马克思认为:“人区别于动物,是因为人进行的是自由自觉的、有意识的活动即劳动,这称为人的类本质。”正因为人是类存在物,他才是有意识的存在物,也就是说,他自己的生活对他来说是对象。仅仅由于这一点,他的活动才是自由的活动。人类的特性是有意识的活动。如若劳动产品的异化使人不能确证其类本质,劳动本身的异化则把人的自由自觉的活动变成仅仅维持肉体生存的手段,因此造成了人和自己类本质相异化,人的自由自觉的特性丧失,变成像动物一样地生存。大学生区别于其他职业、年龄的群体,应该具备独立的思想能力和主动积极、创造性的学习能力,能够自由自觉地进行学习和创新活动。大学生在英语学习过程中,不能停留在仅仅接受教师单向传授的知识,更多的是自主学习和独立思考。这样,大学生的类本质特性是独立、自觉、创新、全面的学习。但是,如同异化劳动剥夺了劳动者自由自觉劳动的权利,使劳动者的劳动变成了维持人肉体生存的手段一样,很多大学生的英语学习并不是出于提高个人的综合语言运用能力和提高人文素养,而是为了考试、就业、考研等比较功利性的用途,因此大学英语的学习逐渐丧失了应有的创新和自觉,成为大学生谋求就业机会的工具和手段。

(四)人与人之间关系的异化

第一,大学英语课堂中学生关系的异化。现代的大学生之间,虽然并不存在支配与被支配的关系,但是由于物质利益关系的影响、就业环境的严峻、学业压力过大,大学生承受着沉重的学习任务和考证目标,大学生之间的人际关系出现情感功利化、人际关系冷漠,不良竞争关系的问题。因为课堂上同学缺乏互动,教师安排的课堂活动达不到很好的效果。研究者在大学英语课堂教学中,发现以下问题:学生在做PPT展示时,台下的同学普遍不感兴趣、注意力不集中;在小组活动中,部分同学不积极配合,甚至有的同学因为不愿意参与小组合作而选择“单打独斗”;小组的口语讨论中,小组成员因为彼此不熟或害羞的原因,不愿意开口讨论,出现了无声、沉默的讨论。受到学习目的功利化的影响,异化的同学关系还体现在同学之间的交往和合作依靠的是彼此资源的等价交换。例如在课堂小组选择组员搭档上,为了取得更好的小组成绩,成绩好的同学普遍更愿意和成绩好的同学搭档。

第二,大学英语课堂中师生关系的异化。学生被动接受知识、教师忽视学生的主体性是教育异化的主要表现。一直以来,由于长期受传统教育理念的影响,大学英语教学以单方面的说教为主,课堂教学侧重应试等考题的训练,忽视了英语口语的练习、学生思维的训练和自主讨论。作为学习主体的学生异化成为课堂教学的客体,教师成为主控课堂的“灌输者”“讲授者”,学生却只是被动地听教师的讲授、低头记笔记。当一学期的课程结束之后,教师很少给予学生口语表达的机会,有的教师甚至从不组织学生讨论的活动;有的学生没有回答过几次问题、没有主动参与过课堂讨论,学生异化成只会默默做题的“机器”。因为课时量不足、侧重四、六级考试训练等原因,师生缺乏互动,师生关系淡漠,教师缺乏对学生的人文关怀,教学方法形式单一、内容缺乏与现实的联系,不利于激发学生的积极参与性和主动性。学生只关心分数,对课堂活动漠不关心、态度懒散松懈、抗拒课外作业,课堂气氛死气沉沉。

五、结语

高校英语教师应该正视大学英语教学异化现象,对传统的教学模式进行反思,重视人的价值,关怀现代人的生存状态,用科学的马克思主义人学理念来积极探寻扬弃大学英语教学异化的方法途径,从而真正实现大学英语教学的意义和价值。