鲁中地区坡积湿陷性黄土地基强夯有效加固深度研究

王勋,李晋*,左珅,崔新壮

(1.山东交通学院,山东 济南 250357;2.山东大学)

近些年来,强夯法处理不良地基的技术得到了普遍应用;国内外众多学者对强夯处理不良地基的问题开展了系统的研究,并取得了一定的成果。济南绕城高速公路二环线东环段施工现场地质条件复杂,属低山丘陵地貌,地形起伏较大,地基土局部为坡积湿陷性黄土,这是鲁中地区极具代表性的一种黄土,极为不稳定,进一步研究很有必要。该文针对鲁中坡积湿陷性黄土地基进行现场强夯试验,分析强夯过程中地基的夯沉量和沿深度方向的孔隙水压力及孔压增量时间的变化规律,从而得到强夯的有效加固深度。

1 场地概况及强夯分析

1.1 试验场地概况

济南绕城高速公路二环线东环段地基施工现场,在施工过程中发现在路基下层分布较厚的一层黄土,通过对周边工程黄土层进行湿陷性试验,得到其湿陷性系数δS为0.016~0.107,湿陷性为轻微-中等,湿陷性起始压力为20~186 kPa;该黄土具湿陷性,湿陷等级为Ⅰ、Ⅱ级。根据该区钻探结果以及结合区域地质资料分析可知,在试验场地深度范围内,地基土自上而下为:1-1层黏土:黄褐色,以黏土为主,含少量碎石,偏干,厚度为0.80~3.30 m,平均厚度为1.46 m;1-2层粉土:黄褐色,较湿润,稍密,无摇振反应,切面粗糙无光泽,土质均匀,干强度低,韧性差,厚度为1.00~2.70 m,平均厚度为1.32 m;1-3层粉质黏土:褐黄色-灰黄色,黏性不佳,较为湿润,结构疏松,韧性中等,为鲁中典型的坡积湿陷性黄土,厚度为8.60~12.00 m,平均厚度为10.07 m;土层下部分布不等厚度的山东“济南青”辉长岩,其属于基性侵入岩,主要矿物成分为基性斜长石和单斜辉石,其规模大小差异巨大,小的有十几平方公里,出现于各个地质时期,大的可以达到几百平方公里;各土层的物理力学指标如表1所示。在施工试验现场,地下水分布不均匀,地下水位于地面以下约1.8 m。

表1 试验现场地基土物理力学指标测试结果

根据各层物理力学指标分析,该场区地基土体有较为明显的分层现象,其中1-3层为软弱黄土夹层,该层土的天然含水率接近液限,孔隙比接近1,饱和度均达到《土工试验方法标准》的土体饱和要求,试验研究在湿陷性黄土层上开展。

1.2 夯击沉降计算

土体在强夯作用前后的不同排列方式所形成的单位厚度沉降量为:

(1)

式中:e1、e2分别为强夯前、后孔隙比。

冲击荷载是在较短的时间内施加在土体上的载荷,强夯试验是由夯锤从一定的高度落下而形成的荷载,此荷载为夯锤的重力加上夯锤的冲击力,可表示为:

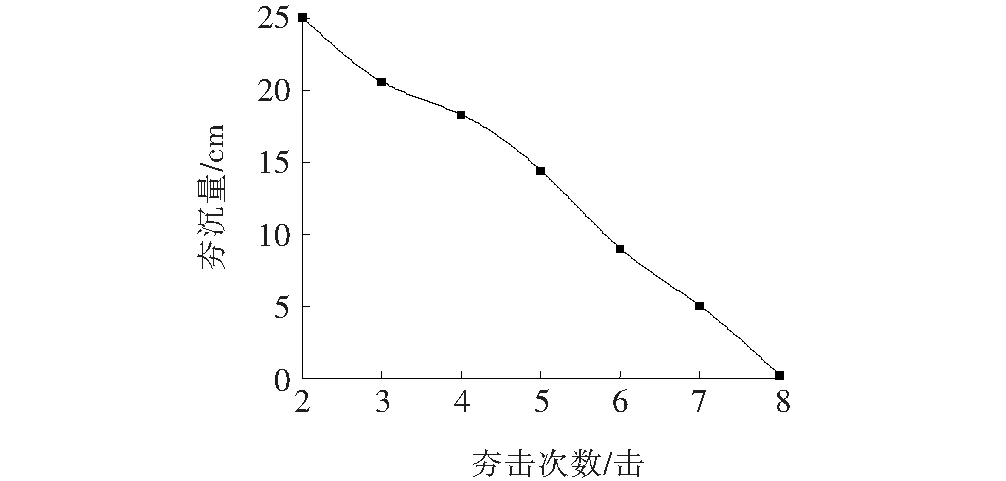

(2)

式中:Fi为冲击荷载(N);M为夯锤的重量(kg);g为重力加速度,一般取9.8 m/s2;h为夯锤提升的高度(m);T为夯锤接触地面速度由最大值降到零的时间(s)。

根据基于布西奈斯克课题的位移解计算地基沉降的弹性理论法,则有均质的、各向同性的、线弹性的半无限体的基本假设,简化了计算,将冲击荷载简化为一个集中荷载,冲击荷载产生的沉降可近似为集中荷载作用下的沉降,计算公式如下:

(3)

式中:s为冲击荷载作用下的沉降量;Q为作用于地表的集中力,在这里Q=Fi;μ为泊松比;E为土的弹性模量;r为集中力作用点与沉降计算点的距离。

将式(2)代入式(3)可得:

(4)

2 试验方案

2.1 夯点布置及夯击遍数确定

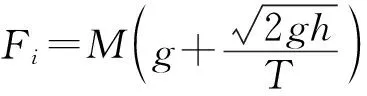

在进行地基强夯试验夯点布置时,许琨等以正方形的形式布置与浸水区、非浸水区进行对比试验,来体现夯击的作用效果。该文采用非浸水正方形夯点布置进行强夯试验,如图1所示。分3遍进行夯实,第1、2遍为点夯,第3遍为满夯;夯击能为800 kN·m。按由内向外逐点夯的原则,先夯击路中线处的夯点,然后平行于路中线由内向外向路两侧夯击,完成强夯区域全部夯点的施工。对每一点的夯击能、夯击次数、每次夯击的沉陷量及监测点超孔隙水压力等进行实时量测和记录。

图1 夯点与监测点布设(单位:m)

2.2 强夯监测方案确定

为研究地基土在强夯后超孔隙水压力的消散规律,试验采用振弦式数字型孔隙水压传感器采集孔隙水压数据,用综合测斜仪系统收集与记录试验数据。

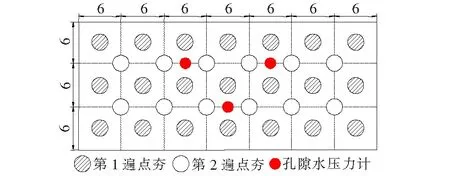

为了监测强夯过程中地基土超孔隙水压力的变化,在试验区按图1所示位置设置3个监测点,每个孔深度均为9 m,并将孔隙水压计按照图2所示的位置布置于土体之中。在夯击试验过程中,实时监测超孔隙水压力,在第1遍夯击结束后的1、3、7、15、45 min及2、4、…、48 h进行孔隙水压计的监测并做好记录。

图2 孔隙水压力计埋设示意图(单位:m)

3 规律与分析

3.1 强夯沉降分析

对黄土的微观结构进行夯击理论简化沉降分析,将实际值代入式(1)得:

由此可知,理论上在夯击结束后,黄土的厚度将压缩原厚度的29.3%。

根据强夯试验实际和查阅湿陷性黄土的相关资料可知,当M=80 000 kg,h=1 m,T=0.5 s,泊松比约为0.44,黄土的弹性模量约为5 MPa,r=1 m时,代入式(4)得:s=7.67 cm,已达到8 cm止夯标准。

由以上分析可知:强夯振动作用于土体上会使土颗粒重新排列,土体的孔隙比发生巨大的变化,从而形成显著的沉降;需要指出,该数据是在诸多假设状态下得出的,现场环境比理想假设复杂得多,一定会有误差存在,但是总体趋势是不变的;可见强夯作业对湿陷性黄土在一定范围内的加固作用是显著而有效的。

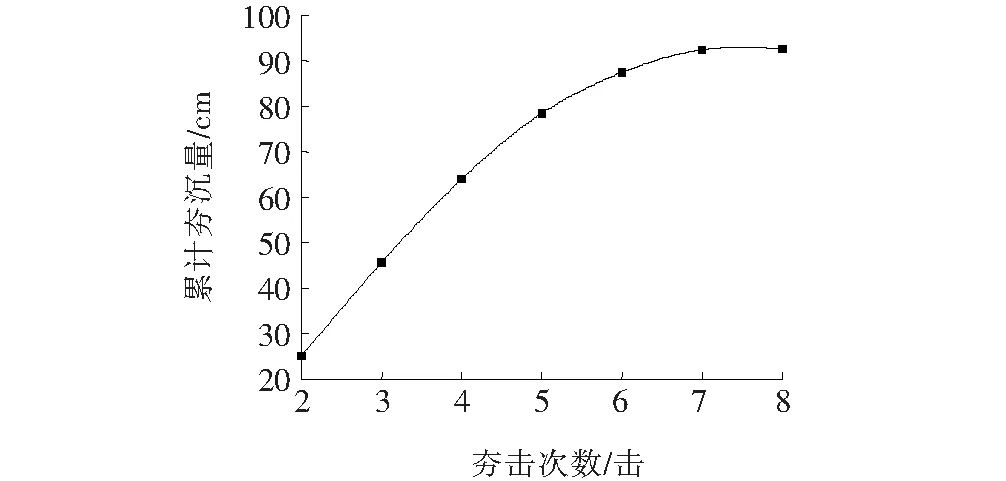

3.2 夯击沉降量规律

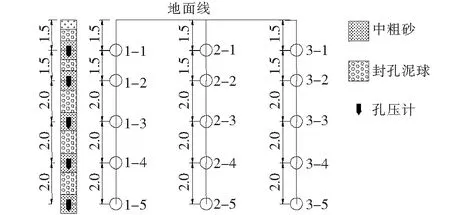

在夯击试验过程中,对夯击沉降量进行了实时监测和记录。通过数据处理,得到了如图3、4所示点夯沉降量、累计夯沉量与夯击次数的关系图。由图3、4可以得出:当夯击次数增加,土体逐渐被压密,单次夯击的沉降量下降较为显著,第8击的沉降量近乎为零;由于夹层湿陷性黄土具有吸能作用,则累计夯沉量与夯击次数为非线性关系,累计沉降量随夯击次数的变化速率逐渐减小,在第5击时出现拐点。在第7击后达到止夯标准,累积沉降量不再增加。

图3 夯沉量变化曲线

图4 累积夯沉量变化曲线

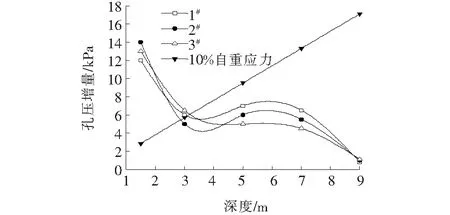

3.3 孔隙水压力在孔深方向的分布规律

在夯击能作用下,各个测点孔隙水压力在孔深方向的分布规律如图5所示。

图5 孔压增量沿深度分布曲线

由图5可知:在1~3.5 m处的孔压增量增加量远大于深层(7~9 m),3个测点孔压增量沿深度分布规律基本一致;3.5~7 m范围内孔压增大,从钻芯取样检测土体含水量可知,该土层含水量较高,属于试验点局部保水层,强夯作用下孔压增量较大;当超过7 m位置后,孔压衰减明显,9 m位置处超孔隙水压力衰减到0~2 kPa,且当超孔隙水压力消散为10%的自重应力时的深度为有效加固深度临界值,可知有效加固深度为1.5~3.5 m。

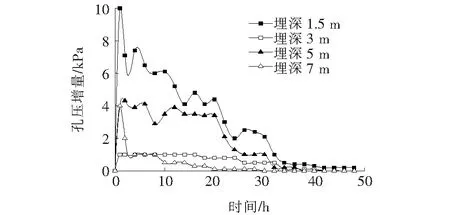

3.4 孔压增量随时间的变化规律

超孔隙水压力消散速率如图6所示。

由图6可知:第1遍夯击结束后,在夯击能作用下地基土被巨大的冲击能量震扰,使土体破碎重组,夯后短时间内孔隙水未能及时排出,形成超孔隙水压力;夯后1 h,孔压增至最大,35 h内已基本消散完毕,由图6可见该试验段地基强夯衰减很快。在埋深为9 m位置的孔隙水压计未检测到孔压增量变化。孔压开始消散后,消散速率随时间增加而递减,不同埋深孔压变化规律类似。

(a)1#监测点

4 结论

该文针对鲁中地区坡积湿陷性黄土地基,通过理论分析和现场强夯试验,从夯沉量、超孔隙水压力、孔压增量时间对有效加固深度进行分析研究,得到以下结论:

(1)当夯击次数增长,单次夯击沉降量下降较为显著,第8击的沉降量几乎为零。累计沉降量随夯击次数的变化速率逐渐减小,在第5击时出现拐点,第7击之后累积沉降量不再增加。由此可知,第8击即可到止夯标准,此时有效加固深度达到最大,地质条件较好处可减少夯击次数。

(2)夯击试验结束5 h后超孔隙水压力消散了大概20%,30 h后消散了85%。结合现场试验段地基土固结特性分析、路基工后沉降控制要求(≤30 cm)以及现场监测孔压消散规律,该段地基土的压密主要发生在强夯瞬时沉降,其土体完全固结时间较长(8~12个月),该变形量对公路路基工后沉降控制影响不大,可缩短强夯时间间隔为1~2 d与原设计3 d对于地基的有效加固深度影响不明显。

(3)该试验场地以粉土、粉质黏土为主,强夯试验在夹层坡积湿陷性黄土地基上进行。由超孔隙水压力消散为10%的自重应力时的深度为有效加固深度,综合孔隙水压力沿深度方向的分布及超孔隙水压消散规律分析得到夯击能为800 kN·m时的有效加固深度为3.0 m。