胡适对殖民地朝鲜的认识与人文交流

金 哲

胡适(1891-1962)作为中国新文化运动的倡导者,不仅在中国享负盛名,而且在殖民地朝鲜也备受关注和推崇。20世纪10年代末至20年代初,朝鲜正处于现代转型时期,当时一些朝鲜知识分子将目光对准中国的新文化运动,并以积极的态度学习和借鉴新文化运动,而这一时期在朝鲜最受欢迎与追捧的中国文人当属胡适。五四运动之后,胡适在朝鲜的名气与日俱增,20世纪10年代到30年代朝鲜掀起了追捧胡适的热潮。在此期间,胡适有关文学、文化和哲学思想的文章被不断译介到朝鲜,(1)据研究,从1920年11月到1937年1月,在朝鲜各报纸杂志上登载的胡适文章译作及其相关的评论或介绍性文章达22篇(金瑞恩:《胡适在韩国九十年》,《现代中文学刊》2011年第6辑,第115-117页)。如果将时间下限设置为1950年的话数量会更多,在20世纪20至40年代,被译介到朝鲜的胡适学术论文、诗歌以及相关的评论和介绍性文章近30篇。并在朝鲜知识分子心目中留下了较为深刻的印象。

胡适与朝鲜人的结缘始于1910年胡适在美国留学时期。这一时期,他通过与旅美朝鲜留学生的直接交流,对朝鲜和朝鲜人有了一定的认识。1917年留学回国后,他一直关注殖民地朝鲜的局势。1920年11月,朝鲜媒体第一次刊登了有关胡适的介绍,从此胡适便与朝鲜媒体人结下了不同一般的情缘,并伴随了他的一生。实际上,当时已经有不少朝鲜知识分子与胡适有过交流或书信往来,并与他建立了友好关系。胡适当年十分关注殖民地朝鲜的新文化发展,他积极支持、声援朝鲜现代媒体和媒体人,并期望其能引领朝鲜文化新思想。在对殖民地朝鲜的认识上,胡适将朝鲜看作一个独立的个体,一个能够与中国相互认知、相互认同、与“自我”对等的文化交流主体,并真诚地希望朝鲜早日实现国家独立和民族解放。在中朝两国都遭受日本帝国主义野蛮侵略的情况下,作为中国现代知识分子的代表,胡适力争在对朝鲜的认识上摆脱传统对朝认知观,树立新型的现代国家关系,这种认识显然具有重要的历史文化意义。

目前,国内外学界的相关研究主要集中在探讨朝鲜对胡适文学文化思想的接受及影响关系,而有关胡适对殖民地朝鲜的认识却少有论及。此外,仍有部分相关的重要原始资料尚未得到充分的挖掘和运用。

本文采取文化交流的视角,对新的文献史料进行发掘和考证,重点剖析胡适对殖民地朝鲜的认识,力争全面、客观地展现胡适与殖民地朝鲜人的交流风貌及其对朝鲜的认知理路。

一、对朝鲜文化学术的关注与认同

近现代中国知识分子对朝鲜的认识多是在政治、外交的视域中形成的,而从学术、文化的角度进行分析的并不多。(2)王元周:《认识他者与反观自我:近代中国人的韩国认识》,《近代史研究》2007年第2期,第61页。胡适作为中国新文化运动发起者之一,不仅在政治、外交上关注朝鲜,还通过文化和学术层面去理解朝鲜,甚至与朝鲜人进行直接交流往来。他曾于1914年在美国康奈尔大学读书,其间结交了人生中第一个朝鲜友人金铉九(1889-1967)。(3)金铉九,著名独立运动家、历史学家。曾经在哥伦比亚大学学习,其间成为韩人学生会发行的杂志《青年韩国(Young Korea)》的撰稿人,同时兼任国民会机关报《新韩民报》的总编,学生总会发起者、《全美学生月报》编辑、大朝鲜独立团团员等。金善雅:《金铉九的在美言论活动及独立运动》,《韩国近现代史研究》[韩]2016年第76辑,第154-161页。回国之后,胡适在北京大学任教时期结识了《开辟》杂志的主编梁白华(1889-1944),东亚日报社驻北京记者金东成(1890-1969),(4)金东成,著名政治家、言论家、漫画家,雅号千里驹。曾于1908年至1909年间在中国江苏东吴大学学习英语。1915年赴美留学,于俄亥俄州立大学新闻专业学习。1920年毕业回国后加入东亚日报社。1948年开始担任新闻处首任宣传处长,投身于政界。曾担任过国会议员、民议院议长,民主共和党中央常务委员等。中国文学研究者、留学生丁来东(1903-1985)(5)丁来东,中国文学研究者、散文作家,号北海。曾于1924年8月至1932年5月在中国北京学习生活。作品有散文集《北京时代》(首尔:平文社,1949年)。[韩]丁来东:《作者年谱(自叙)》,《丁来东全集》(1),首尔:金刚出版社,1971年,第424-426页。和禅学研究者金九经(1899-1950)(6)金九经,字明常,号担雪行者、退如、待曙堂,主要从事佛教研究。1928年末,在中国朋友魏建功的帮助下,携家属到北京。1929年5月结识了鲁迅。大约于1929年12月至1932年5月期间,在北京大学任教。据《鲁迅日记》记载,鲁迅先生曾见过金九经3次,然而实际是4次。等。胡适对朝鲜及朝鲜人的认识,与同这些人物的交流有着密切关系。

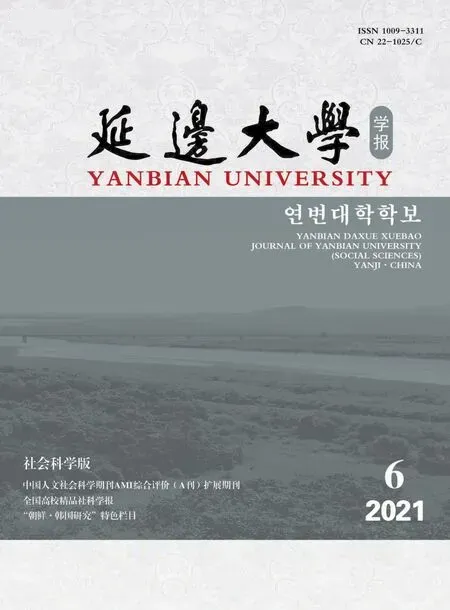

早在留美时期,胡适通过和金铉九的交流,深入了解了朝鲜的文字和文化。金铉九出生于朝鲜忠清北道的沃川,1909年4月赴美留学。作为一位著名的独立运动家、历史学家,金铉九一直奔波在海外,直到1945年8月15日朝鲜“光复”(指殖民地朝鲜解放,笔者注)后才回到朝鲜。金铉九于1913年进入哥伦比亚大学学习,之后从俄亥俄州立大学哲学系毕业。胡适和他的交往大约在1913年到1914年之间,据说两人当时同住在一个宿舍,关系十分亲密。在此期间,胡适从金铉九那里了解朝鲜文字,并对此产生了浓厚的兴趣。他曾十分认真地向金铉九请教有关朝鲜语字母的音韵和渊源问题,并表达了自己的见解。此外,他还难能可贵地制作了朝鲜文字母表(见图1)。(7)曹伯言:《胡适全集》(27),合肥:安徽教育出版社,2019年,第512-513页。

图1 胡适在美留学期间日记所载原图[部分](1914.9.15)

胡适不仅极其认真、仔细地绘制朝鲜语语音图,用注音符号(国际音标)标记发音。而且还在日记中针对它的渊源和使用历史提出自己的一些思考和疑问:

吾友韩人金铉九君言:“朝鲜本有此种文字,其原甚古,至汉文入,此语遂衰,至五百年前始有人恢复之,今普及全国,惟中上社会有用汉文汉语耳。”此种字母源出何语耶?吾国古代未有象形文字之先曾有字母否?如有之,尚可考求否?如无之,则仓颉以前,吾国用何种语言耶?天皇作干支,其名皆似一种拼音之字,彼所用是何语耶?……此种名称如何传至后世耶?记之者何所本耶?(8)曹伯言:《胡适日记全编》(一),合肥:安徽教育出版社,2001年,第487-488页。

需要指出的是,在这篇写于1914年9月5日的日记中胡适所说的古代朝鲜存在过的文字应当是指“吏读”或“乡札”。(9)“乡札”或者“吏读”是指从新罗时期开始使用的借用汉字的音和意来进行记录的标记法或者文字。从广义上讲,“吏读”包含乡札和口诀。金铉九所说的五百年前恢复的文字是指朝鲜世宗于1443年创制的“训民正音”。值得关注的是,胡适将汉字的由来与朝鲜文字进行对比,展开对上古时期中国文字形成的想象和推测,如在古代中国出现象形文字之前有没有其他文字?如果真实存在过一种文字的话是否可以对其进行详细探究等问题。这种深度比较与思考,显示出他对朝鲜文字和文化的重视,这实际上是对朝鲜文化文字的认同。总之,通过上述胡适与朝鲜人在语言文字方面的交流,我们可以看出青年胡适曾对与中国有着深切因缘的邻国朝鲜的语言文字表现出浓厚的兴趣,并给予了一定的关注。

胡适对朝鲜语言文字的关心,在他与另一位朝鲜文人丁来东的交流中也可以发现。1925年11月离开北大的胡适,时隔5年于1930年11月又重新回到北大任教,直到1937年7月再离开。这一期间他认识了来自殖民地朝鲜的中国文学研究者、评论家丁来东。丁来东作为自费来华留学的朝鲜青年,在北京生活了近九年。留学期间,他曾与胡适、周作人等在京文化名人见面并进行过交流与拜访。丁来东将自己与胡适的交流情形详细地记录在其《中国文人印象记》一文当中。

胡氏虽然身材矮小,但恰似用石头灌成似的显得非常健康,眼睛虽然近视,但还是十分玲珑。人们常说:才智在于双眼。胡氏双眼也显得很有灵气。他善于交际,说话声音也很清楚,而且每一句都很有力度,显得非常果断。不讲无用之谈……性格爽快,充满生机。……

先生详细询问了朝鲜字元音和朝鲜的新文学状况以及朝鲜的汉文字的发音是怎样的。笔者介绍说先生的“介绍我自己的思想”一文已经翻译并刊登在“朝鲜日报”上了,先生很高兴。(10)[韩]丁来东:《丁来东全集》(2),首尔:金刚出版社,1971年,第136-137页,参考“胡适”。此文摘自丁来东发表于1935年5月2日号《东亚日报》上的文章《中国文人印象记(二)——才气和精力横溢的文人兼学者胡适氏》(韩译本的标题)。引文为笔者所译。

在这篇“印象记”中,两人的交谈真挚而有趣,谈论的话题也比较广泛,既包含朝鲜的语言文字,也包括文学及学术思想。当时,胡适特地向丁来东详细询问了有关朝鲜语的元音、朝鲜语汉字词的发音以及新文学等问题,丁来东认真地一一给予了解答。胡适从学术的角度向丁来东请教有关朝鲜文字的知识,其中他对汉字词发音问题的关注,很有可能是注意到了中朝两国文字之间的文化血缘关系,并通过这一现象来强调中朝之间的关联。通过胡适这种诚恳的关切态度,我们同样不难发现他对殖民地朝鲜文化文学的关心、认同与尊重。

胡适对朝鲜知识分子的信任与尊重在与朝鲜知识分子金九经的学术往来中也有所体现。20世纪30年代初,胡适与朝鲜近现代著名禅宗学学者金九经相识,并且有过一段学术交往。(11)金哲、金娇玲:《殖民地朝鲜知识分子金九经的在华文化交流及其学术成果研究》,《东洋学》2020年第80辑,第11页。金九经于1921年东渡日本,在大谷大学文学部专修禅学。1927年春毕业回国,在汉城(今首尔)京城帝国大学图书馆工作。1928年底,金九经被当时北京大学教授魏建功(12)魏建功(1901-1980),笔名天行、文里(狸)、山鬼等。著名语言文字学家、教育家,中国现代语言学的早期开拓者之一。1927年4月至1928年8月,在朝鲜京城帝国大学法语学科任教,讲授现代汉语。介绍到北京大学,并在北大图书馆工作,1930年起在北京大学中文系和外文系(日语组)授课。(13)按:主讲“中日汉字音沿革比较研究”“日语会话及作文”等课程。胡适与金九经的交往正是在这一时期。

胡适和金九经的相识缘于彼此对中国敦煌禅学的研究,共同的学术爱好和探索精神成为两位学者开启学术交流的重要契机。1926年胡适到欧洲考察时在法国巴黎国立图书馆和英国大英博物馆内发现了大量有关初期禅宗史的珍贵文献,其中就包括中国敦煌石窟的文献之一《楞伽师资记》写本。当时胡适带着抄本的副本(影印本)回国,本打算钻研这部敦煌写本,但是一直没有时间进行专门的校对和研究。恰逢此时,胡适结识了正在北京大学教书的朝鲜佛学家金九经,于是便将此事告诉了对方。在了解到这一情况后,金九经立即告知了自己的恩师铃木大拙。之后,受铃木先生委托,他从胡适手中借来了《楞伽师资记》影印本,并将其同伦敦本与巴黎本进行对照研究并作校对。在胡适和铃木先生的指导和协助下,金九经最终于1931年9月完成了校对工作,并特别邀请胡适为“校对本”写序,胡适欣然答应。他在《楞伽师资记·序》中写道:

民国十五年(一九二六)九月八日,我在巴黎国立图书馆读了敦煌写本《楞伽师资记》,当时我就承认这是一篇重要的史料。不久我回到伦敦,又在大英博物院读了一种别本。这两种本子,我都托人影印带回来了。五年以来,我时时想整理这书付印,始终不曾如愿。今年朝鲜金九经先生借了我的巴黎伦敦两种写本,校写为定本,用活字印行。印成之后,金先生请我校勘了一遍,他又要我写一篇序。我感谢金先生能做我所久想做的工作,就不敢辞谢他作序的请求了。(14)胡适:《楞伽师资记·序》,《胡适论学近著》(第1集),上海:商务印书馆,1937年,第239页。

由上述引文可以看出,胡适对殖民地朝鲜学者金九经十分信任,并且对他的学术研究精神和成果给予充分肯定,以及胡适作为学者的大家风范和开放的学术精神。围绕敦煌禅宗文献《楞伽师资记》校对出版而产生的胡适与金九经之间的学术交流也可以视为以东方古典文化为中心的近代东亚学术交流的一个典范。

可见,胡适早在20世纪初就与殖民地朝鲜知识分子有过交往,并围绕文化、文学等问题进行了真诚的学术交流。而这种交流与合作是以相互尊重、相互平等、相互信赖为基础的互为主体性的沟通。值得关注的是,胡适始终对朝鲜知识分子保持着尊重、信任、关爱与支持的态度,表现出近代中国知识分子在文化平等视域下对域外弱小民族文学、文化和学术精神的认同,及其开放性与包容心。

二、对朝鲜现代媒体发展的关注与期望

胡适是我国提倡使用白话文的第一人。作为近代诗(新诗)实验的先行者,胡适不仅以新文化运动发起人的身份主导了新文化运动,还一直声援和支持朝鲜的近代化运动和发展。胡适与朝鲜“三一”运动后创刊的进步刊物《开辟》《朝鲜日报》《东亚日报》等均有关联,并通过积极的对话促进了两国之间文化的传播与发展。

首先,胡适与《开辟》杂志的缘分源自朝鲜现代著名评论家、翻译家梁白华。梁白华从1920年11月至1921年2月在《开辟》杂志上翻译并分4期发表了名为《以胡适为中心的中国文学革命》(15)这篇文章的原文是日本青木正儿的「胡適を中心に渦いてある文學革命」(『支那文藝論藪』,京都:弘文堂,昭和二年[1927])。的文章,该文章的作者为日本的中国文学研究者青木正儿。其文章主要介绍了胡适的《文学改良刍议》(1917)、《建设的文学革命论》(1918)及《历史的文学观念论》(1917),其中《文学改良刍议》被陈独秀称为“今日中国之雷音”。(16)水如:《陈独秀书信集》,北京:新华出版社,1987年,第39页。陈独秀,“答胡适之”(1916年10月1日)。从此作为中国新文化运动发起人之一的胡适便走入了朝鲜现代知识分子的视野,并受到关注。

当时《开辟》杂志刚刚成立,梁白华代表杂志社向胡适寄了一封信,希望胡适能为《开辟》题写创刊祝词。胡适欣然接受了这一请求并积极回应,于12月19日回信并附祝词。其回信如下:

敬启者适披阅贵志,方知贵志为东方文学界之明星,兹将数字奉呈,以为贵志之祝笔,代登为感。专此敬谨贵社日益发展。同呈比敝同事北京大学教授高一涵君祝词,并乞收纳。胡适谨启,九·一二·一九。(17)《开辟》第7号(辛酉新年(1921)增大号)扉页。

在这封信中,我们可以看出,胡适将《开辟》杂志评价为“东方文学界之新星”,表达出他对朝鲜近代文学怀着莫大的期望和深切的感情,并真诚期望殖民地朝鲜文学及文化不断发展,在东方占一席之地。这是发自内心的感情,也是对朝鲜和朝鲜知识分子的尊重、认可与支持。梁白华于1921年1月17日给胡适回信中,对胡适和高一涵为《开辟》写祝词之事表示感谢,同时他称赞胡适为“中国文坛之权威”“阁下为东洋举炬火于文坛之伟业”,并高度评价胡适倡导的文学革命赋予了当今中国文学新的生命。(18)耿云志:《胡适书信——他人致胡适信》(二十)(影印本),《胡适遗稿及秘藏书信》第42卷,合肥:黄山书社,1994年,第601-602页。虽然胡适和梁白华未曾晤面,两人之间交流仅停留在书信往来上,但作为早期中朝近代文坛文人的交流事例,其意义非凡。

此后,《开辟》杂志社通过李民昌(1896-?)与胡适继续保持联系。李民昌是一名独立运动家和天道教徒,同时还是《开辟》杂志的主要执笔人。(19)20世纪20年代在中国李民昌曾与著名独立运动家安昌浩、吕运亨一起活动。日本外交史料馆:《关于国民代表会经过的事件》,《日本外交史料馆高警第598号》1923年2月27日。除李民昌外,还有李英根、李敏昌等用名,笔名有北旅东谷、李东谷或者东谷等。车泰根:《韩国新文化运动与中国的视角——以1920年代前期李东谷为中心》,《韩国学研究》2019年第54辑,第219-221页。20世纪20年代,他曾担任大韩民国临时政府驻上海的国民代表,在上海、东北三省等地区均参加过独立运动。此外,李民昌还是积极参加中朝新文化运动的代表人物。(20)车泰根:《韩国新文化运动与中国的视角——以1920年代前期李东谷为中心》,《韩国学研究》2019年第54辑,第218页。在《开辟》创刊4周年之际,李民昌给时任北京大学教授胡适写信,希望能得到胡适的寄稿。其主要内容如下:

胡先生台鉴

我有一件请您恳求的事情,可以允许么?……现在中国一般的事情与您倡导的中国新文学运动的事,已经屡次在该志上给介绍,敝国多数青年格外欢迎您的思想与文章,您的人格已经深深底印在敝国青年的胸底,所以很盼望您对韩国新工作的高见。故于又来信说,今年七月该志四周年纪念,特别的乞您的鸿文。我知道您很忙,身体还不康壮,我不敢冒昧(访)您,可以写一个对韩国青年的意见,以酬我们一般的渴仰。现在敝国思想界,就转于急激革命,很有新生的气象。……您的像片可以赏给该社,以便在杂该志上发表。

李民昌 拜上

五月十九日

我的通信处东安门内北河沿同兴公寓,也以在大学第一院号房。(21)耿云志:《胡适遗稿及秘藏书信》(影印本)第42卷,合肥:黄山书社,1994年,第599-600页。

从中可以看出当时殖民地朝鲜的青年知识分子对胡适的尊敬与崇拜,《开辟》杂志社为与胡适保持交流也做了许多努力。遗憾的是李民昌没能见到胡适,其恳切的期望也没有实现。(22)《开辟》4周年特刊号(第5卷第7号,1924年7月1日)中,没有发现胡适的题词和照片。只登载了当时北大代理校长蒋梦麟(1886-1964)的一篇特约文章《我们的使命》(中文)。该文章是李民昌(李东谷)推荐的。即便如此,我们依然可以看出,胡适对朝鲜媒体和朝鲜人葆有的热情,及其人格魅力。

除了梁白华、李民昌外,胡适还通过朝鲜政治活动家、漫画家金东成(1890-1969)与《东亚日报》结缘。金东成曾于1920年3月任东亚日报社北京特派员,为取得胡适等人的贺词被派到北京。在京期间,他先后拜访了二十多名中国文化名人,其中有孙文(孙中山)、蔡元培、章炳麟、靳云鹏、梁启超等著名政治家、教育家等,并得到了他们为《东亚日报》写的创刊贺词。(23)1920年4月1日《东亚日报》“挥毫”栏目。金东成在《东亚日报》创刊前,于1920年3月已经作为海外特派记者被派遣到北京。为了准备《东亚日报》创刊号的发行,金东成受报社的委托到处拜访中国的政要和文化名人,以取得他们的题词(挥毫),最后收到了近20位名人的“挥毫”。这都得益于他的恩师安德森(即孙明甫,Roy Scott Anderson)在中国的人脉。安德森曾经是金东成在上海东吴大学留学时的英语老师。当时,金东成来到胡适家,拜见了胡适,还得到了胡适的亲笔题词。(24)由于《东亚日报》1920年4月4日和5日的报纸轶失,无法确认当时胡适为《东亚日报》题词的内容。目前能够看到的是孙文、蔡元培、章炳麟、靳云鹏、梁启超等人的祝词。

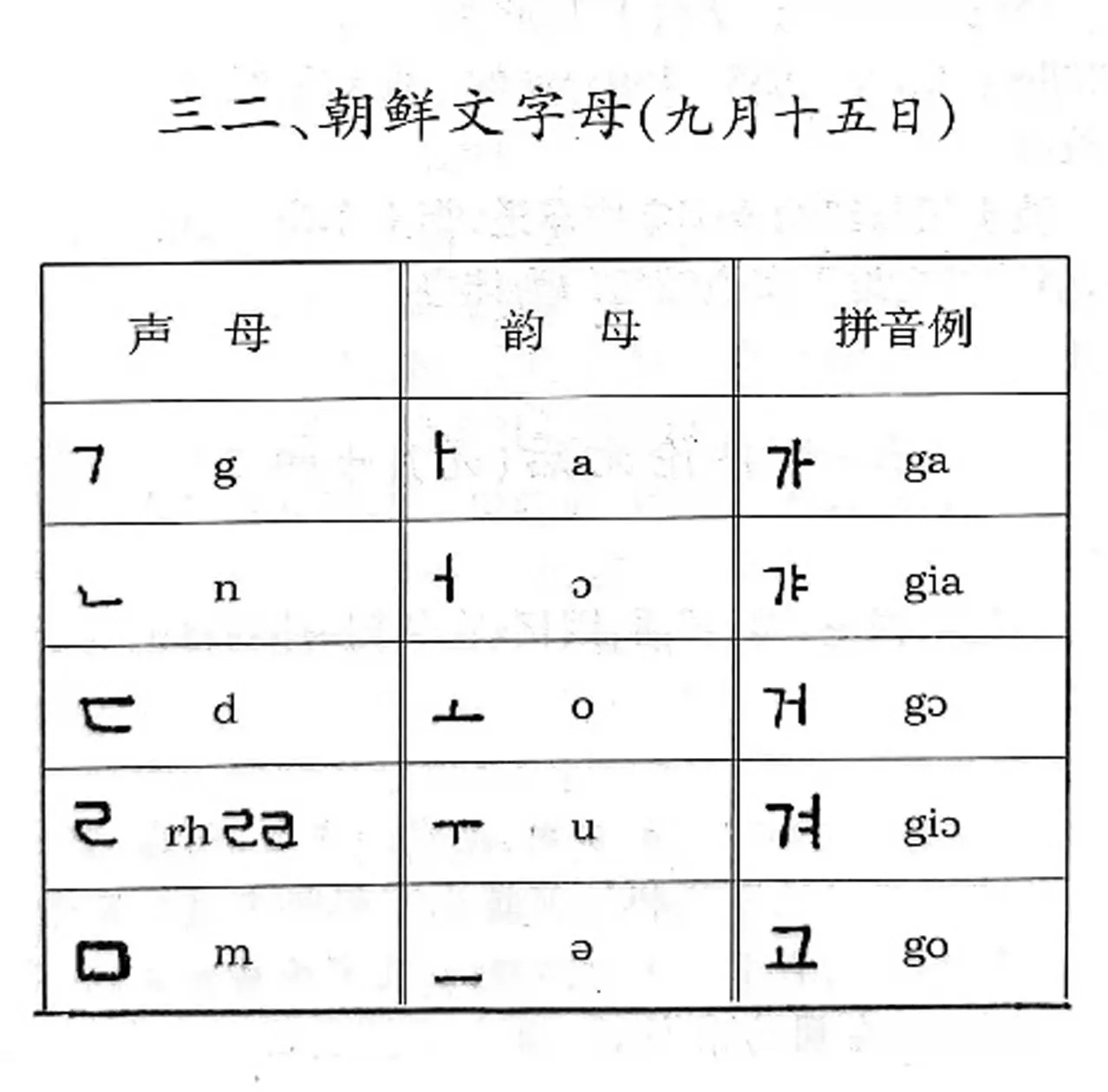

1925年1月1日,《东亚日报》刊登了胡适的祝词:“敬祝朝鲜的将来与年俱新”。在胡适亲笔题写的祝词照片旁简短地刊登了《东亚日报》记者对胡适采访的内容。在采访中,胡适表达了想要在当年(1925)夏天访问朝鲜,并对朝鲜进行了解的想法。此外,他还向记者请求给自己找一本有关朝鲜的书籍,并在采访结束时特地将自己编著的《胡适文存》4卷赠与记者。(25)《今年要访问朝鲜——考察与中国的历史关系——谈北京大学教授胡适》,《东亚日报》1925年1月1日新年号头版。但写报道的记者姓名暂时无法考证。通过祝词的内容可以看出胡适作为中国新文化运动的旗手,对朝鲜近代革新的殷切希望,从对胡适的采访中可以看出他对殖民地朝鲜的关注(见图2)。

图2 1925年1月1日《东亚日报》

20世纪中期,金东成在美国参加国际会议时,曾先后两次见到胡适,并于1962年在《东亚日报》上发表《我见过的胡适博士》一文悼念胡适先生。在文章中他回忆道:

为了请中国知名的学者为《东亚日报》创刊号题写祝词,我被特派到北京。那时我见到了梁启超、章炳麟、蔡元培、胡适等近代中国学界的巨匠。我访问了胡适博士官邸,进去一看与其说住宅不如说一个图书馆,从客厅开始到走廊全是书籍,约4、5万卷。……大韩民国成立之后,……在纽约和胡适博士见个面了。时隔十几年,胡适已经不是当年那神采奕奕的美男子,变成了白发苍苍老人。在那里也见面了林语堂。我个人看来,在外表上,与作为学者显得轻薄的林语堂相比,胡适还是很庄重的体魄。

胡适博士与其说是政治家不如说是近代中国的优秀学者。他是一位开拓中国新文学的贡献者,也是为实现言文一致,发动白话文运动的汉文学革命家。……胡适博士留学美国师从杜威博士成为了实用哲学的权威和中国哲学研究的先驱。在各国取得了三十多个哲学博士学位这绝对可以证明胡适先生是近代中国学界的大人物。

胡适的一生经历了中国的社会变迁,虽然波澜重重,但始终坚持自己的主张毫不动摇,是一位坚定不移的学者。(26)金东成:《我见过的胡适先生》,《东亚日报》1962年2月28日,第4版。引文为笔者译。

从这段饱含真诚的文字记录来看,金东成对胡适的仰慕和尊重是发自内心的。胡适的博学多识和作为学者的人格风采以及对学问的敬畏精神,使金东成无比追念。

此外,胡适与朝鲜的另一家报纸《朝鲜日报》也有着不解之缘。胡适应朝鲜日报社的邀请于1924年年底完成了《当代中国思想界》一稿,并于1925年1月1日在《朝鲜日报》上发表。文章标题前面有胡适的亲笔题词:“敬祝朝鲜的进步”,并盖有胡适名章。在《朝鲜日报》上登载的这篇文章原来是用中文写的,由朝鲜日报社翻译成朝鲜语进行刊登,但是其原文目前尚未发现。(27)1995年6月21日,韩国著名历史学家首尔大学东洋学专业教授、韩国胡适研究学者闵斗基(1932-2000)把朝鲜文《当代中国的思想界》之原稿,赠给中国胡适研究者耿云志教授。后来,由中国社会科学院世界历史研究所的冯鸿志教授翻译成中文,并把它收入到耿云志教授主编的《胡适研究丛刊》(1996)中。耿云志:《胡适研究丛刊》第2辑,北京:中国青年出版社,1996年,第352页。《朝鲜日报》的编辑在前言中把胡适评价为:“思想界泰斗”“青年界之头领”。胡适在文章中概括介绍了1918年以来中国思想界对西方哲学、文化和文学理解、接受的情况。当时中国思想界的守旧派和崇尚科学派在对西方文化和文明的看法上存在较大差异,有些中国近现代知识分子对西方社会认识不足,固守孔孟之道,显然与当时新文化的主张存在很大的差距。胡适则明确表达了自己对西方文明与科学的态度,在向殖民地朝鲜知识界传递自己新思想的同时,对朝鲜新文化运动的开展表达了深切的关心和支持。

由此可见,胡适对殖民地朝鲜近代民族媒体的发展给予了无比关怀。他评价《开辟》杂志是“东方文学的新星”,呼吁东亚各国达成共识。同时,积极接受朝鲜媒体的邀请,在《东亚日报》和《朝鲜日报》上发表“与年俱新”和“新朝鲜”等祝词和文章,用实际行动声援朝鲜,表达对朝鲜现代媒体的支持,同时主张近代的革新。胡适这种主张平等、积极对话、真诚关心的态度给予了当时饱受殖民压迫的朝鲜知识分子巨大的鼓舞。

三、对朝鲜独立的关注与支持

中国知识分子对朝鲜的“弱小民族”认知意识是从1919年五四运动后确立的。(28)陈独秀曾经在《太平洋会议与太平洋弱小民族》(原载1921年9月1日《新青年》第九卷第五号)一文中谴责英日联盟主导的太平洋会议是“明目张胆的分账同盟”,根本没有去考虑弱小民族利益。文中的“弱小民族”就包括殖民地朝鲜。这一时期,中国近代知识分子对朝鲜的认识从过去的藩属国变为了弱小民族国家。1910年8月,朝鲜亡国并沦为日本殖民地,这不仅给朝鲜民族,而且给当时许多的中国人也带来很大的冲击。不少中国知识分子通过分析朝鲜的亡国及其原因审视自身,并以此呼吁国人觉醒。同时,大多数中国近代知识分子受中朝两国过去长久以来宗主国和藩属国关系的影响,对朝鲜的命运表现出了深切的哀痛和同情。(29)王元周:《认识他者与反观自我:近代中国人的韩国认识》,《近代史研究》2007年第2期,第62页。

胡适也非常关注殖民地朝鲜的独立。1910年8月29日,胡适在去美国留学的途中,经过日本横滨时,恰巧目击日本人在庆祝《日韩合并条约》的颁布,百感交集。他在《晚年谈话录》中写道:

一九一〇年,宣统二年八月份,我第一次出国。我们七十多个学生同乘一只不过几千吨的小船,那天(八月二十九日)船到横滨,看见岸上的日本人,疯狂地发号外,(30)“号外”原意是定期出版的报刊,在前一期已出版下一期尚未出版的一段时间内,对发生的重大新闻和特殊事件,为迅速及时地向读者报道而临时编印的报刊,因在定期出版的报纸顺序编号之外,故而得名。到处挂满了国旗,成千上万的人在狂欢着。原来是宣布了高丽成为日本的一部分,就是说高丽在那天正式亡国。在第一次中日战争之后,日本取得高丽的统治权,但还是把高丽的国王保留着。但从这一天起,高丽的国王也不存在了,高丽正式亡国了。船上有些同学上岸去看,我就没有上岸去。(31)胡颂平:《胡适之先生晚年谈话录》,北京:中国友谊出版公司,1993年,第169-170页。

1910年8月29日是朝鲜人所说的庚戌国耻,《日韩合并条约》在这一天正式公布。在殖民宗主国日本,胡适看到了日本人近乎疯狂的庆祝场面,心情十分沉重。和其他友人将此看作热闹不同,对于朝鲜的亡国,胡适表现出了惋惜与担忧。这件事情对日后胡适和朝鲜文人的交流也产生了良大的影响。带着这样的感情,胡适在同前文提到的在美朝鲜留学生金铉九初次见面时就对其产生了很好的印象。

吾友韩人金铉九君自西美来此,力作自给,卒不能撑持,遂决计暂时辍学,他往工作,俟有所积蓄,然后重理学业,今夜来告别,执手黯然。韩人对于吾国期望甚切,今我自顾且不暇,负韩人矣。(32)曹伯言:《胡适日记全编》(卷二),合肥:安徽教育出版社,2001年,第82页。参考1915年3月7日日记:“韩人金铉九之苦学(三月七日)”。

胡适亲切地称金铉九为朋友,对其经济上的困难予以同情,对于无法为殖民地朝鲜提供帮助的本国现实感到自责。胡适通过与金铉九的接触和交流深化了对殖民地朝鲜的认识,之后这种感情自然地成为对弱小民族的同情。尤其是1937年中日战争爆发后,胡适作为国民政府特使前往美国和欧洲,宣传中国的抗日战争,对殖民地朝鲜的形势更加关心,在国际上声援朝鲜的民族独立运动。

1938年6月4日,收到了滞留在美国的朝鲜学生的年会邀请,和他们进行了互动交流,并发表了40分钟的演讲。

到International House[国际饭店],赴高丽学生年会聚餐,Charles D.Hurry[查理D.赫利]和我都发表了演讲。我说了四十分钟,汗水湿透了衣襟。高丽人真苦……聚会的学生,学神学居多。大概是因为神学校可以免费求学。……有许多朝鲜领袖颇有希望;Hurry[赫利]说,这其中有很多值得尊敬和爱戴的人物。(33)曹伯言:《胡适日记全编》(卷七),合肥:安徽教育出版社,2001年,第114页。

胡适满怀对朝鲜民族命运的关心,积极参加他们的活动。当时这一长达40分钟演讲的内容虽然无法确切得知,但可以肯定的是胡适对殖民地朝鲜和朝鲜留学生的安慰与鼓励。他同情处于日本殖民地统治下遭受苦痛的朝鲜人民并且关注他们的民族主义运动。“许多朝鲜的领袖颇有希望”,表明胡适对于在海外致力于独立运动的朝鲜人及朝鲜的青年抱有很大的期望。

胡适对殖民地朝鲜独立运动的关注是其对朝鲜独立运动真诚的支持。胡适曾几次面见过在美国活动的李承晚。他在日记中写道:“和高丽的领袖李承晚及其夫人交谈时他们对我在演讲时主张高丽必须要复国表示感谢”。(34)曹伯言:《胡适日记全编》(卷七),合肥:安徽教育出版社,2001年,第462页。1942年1月3日日记。这反映了胡适曾在外交场合一贯主张殖民地朝鲜的独立。

1939年5月24日,在美国的李承晚拜托胡适帮助其联络在中国重庆的大韩民国临时政府领导者金九。经过胡适的帮助,李承晚最终与金九取得联系,交换了有关独立运动的意见。

除胡适外,同一时期的陈独秀、鲁迅、郭沫若、巴金等中国知识分子也十分关心殖民地朝鲜,用文学形象化等多种方法声援朝鲜。由于胡适身份特殊,从而使他不仅能够作为学者、文人,而且还作为一名政治家给予了朝鲜实际的支持。胡适与朝鲜人直接交流,结下情谊,他对亡国国民人道主义的怜悯是基于其中朝相关联的认知。随后他利用自己在政治和外交上的威望,积极向世界传达支持朝鲜独立的声音,实质性地鼓舞了朝鲜人民的独立运动,鼓舞了他们实现独立的信心。胡适的这些支持行动既与同样作为弱小民族国家知识分子的认同感有关,也与他在西方接受的教育有关。之后,胡适又在康乃尔大学宣称自己是“世界主义者”和“国际主义者”,同时还以老子的“不争”为基础,主张“大同主义”思想,这实际上与国际主义同出一脉。后来胡适在进入哥伦比亚大学后,逐渐标榜“和平主义”。(35)胡适口述、唐德刚整理翻译:《胡适口述自传》,合肥:安徽教育出版社,2005年,第61-64页。胡适在康奈尔大学读书时曾自称是“极端和平主义者”。但有的学者认为以老子“不争”为思想根源的胡适的“和平主义”只是一个“消极的和平主义”。这些足以证明这个时期胡适明确信仰过和平主义和国际主义。(36)胡适口述、唐德刚整理翻译:《胡适口述自传》,合肥:安徽教育出版社,2005年,第77页。

总的来说,由于胡适受到开放、民主、自由、和平主义等思想影响,曾积极帮助和支持日本殖民统治下弱小国家朝鲜的独立解放。并用自己的实际行动帮助过朝鲜。

四、结语

胡适是中国新文化运动的发起人、白话文和新诗的倡导者,著名的哲学家、政治家。他对现代转型时期朝鲜的认知打破了传统的藩属国观念,将其视为独立的国家,认为与中国同样作为东亚受压迫民族拥有自由和平等的权利。因此,胡适真诚对待朝鲜知识分子及其文化,并与朝鲜知识分子以及独立运动家们进行了坦诚的思想文化交流。与近代大多数中国知识分子通过文本间接了解朝鲜及朝鲜人的情况不同,胡适是以平等交流和文化认同及学术探究为根本的。

胡适在早期留学时期开始,对殖民地朝鲜和朝鲜人有了初步的认识。回国之后,他又先后与梁白华、金东成、金九经、丁来东等朝鲜知识分子结缘交流,进一步加深了对朝鲜文化文学的认识。他对古老的朝鲜语言文化充满着强烈的好奇心,曾亲自为朝鲜《开辟》《东亚日报》《朝鲜日报》等代表性媒体刊物题写祝词、发表文章声援,鼓励朝鲜青年奋发图强。这充分展现了他对殖民地朝鲜的关注、认同、理解和支持,也表现出平等自由、开放包容的心态。

胡适十分同情殖民地朝鲜的命运,深切盼望并积极支持朝鲜独立。抗战时期,胡适曾多次在国际会议上主张朝鲜独立,热情帮助海外独立运动家。面对共同的帝国主义强权和霸权,胡适与朝鲜人建立的是一种周边对周边平等对话的交流关系,是在相互尊重与平等意识下形成的互为主体性的交流。胡适努力把传统意义上的“中心”与“边缘”对话,变为互为主体的对话,积极同殖民地朝鲜人进行有意义的“生成性文化对话”,而在这一对话中胡适作为中国新文化运动的倡导者,无疑对朝鲜现代文学文化的发展具有深远的影响。从这一点来看,胡适与殖民地朝鲜文人的交流具有重要的历史文化价值和意义。