跨区连片民族贫困地区自我发展能力测度及时空演变

——基于湘鄂渝黔毗邻民族地区研究

郭媛丽,仪 强

(1.复旦大学 社会发展与公共政策学院,上海 200433;2.北京科技大学 经济管理学院,北京 100083)

连片贫困区域自我发展能力的理论基础来源于区域自我发展能力理论和能力贫困理论。现有关于连片贫困地区自我发展能力的研究也主要沿着两条脉络展开。一支文献从区域自我发展能力理论出发,认为区域自我发展能力由各个能力子系统构成,区域自我发展能力强弱取决于各个能力子系统及其他们之间的相互协同关系。这些文献通过构建自我发展能力评价指标体系,对贫困地区自我发展能力进行测算与评估。徐孝勇从资源环境承载能力、社会发展能力和经济聚集能力3个维度构建指标体系评价了我国14个集中连片贫困地区的自我发展能力并分析了时空演变格局[1]。孙根紧及郑长德从政府自我发展能力、企业自我发展能力、家庭自我发展能力和区域创新与学习能力4个维度构建指标体系,评价了民族地区的自我发展能力[2]。田钊平从家庭经济发展能力、家庭人口素质发展能力和家庭防范风险能力3个维度构建指标体系,评价了恩施州和湘西州的自我发展能力[3]。王秀艳从居民素质技能、企业创新能力、产业竞争能力和政府调控能力4个维度构建指标体系,评价了8个民族省区的自我发展能力[4]。这些研究的共同特点是注重从宏观视角分析贫困地区经济社会发展面临的重要的内源性制约因素,进而提出促进贫困地区自我发展能力的对策建议。

另一支文献从能力贫困理论出发,注重寻求自我发展能力的微观基础,认为自我发展能力取决于家庭拥有的各类生计(能力)资本及其之间的协同关系。这些研究大多基于可持续生计分析框架,通过微观层面的调查数据测算贫困户各类生计(能力)资本来评价其自我发展能力。刘七军从贫困户的基本发展能力、学习能力、投资能力、经营管理能力和沟通交际能力等5个维度构建指标体系,评价贫困户的自我发展能力[5]。孙鲁云从自我发展潜能和自我发展意识两方面构建指标体系,评价贫困户自我发展能力[6]。刘红等利用田野调查数据,评估了边疆深度贫困地区社会资本对边疆民众生计策略和脱贫的影响效应[7]。此外,还有众多文献测度了贫困户的生计资本、生计风险和生计策略及其之间的互动关系[8-11]。归结起来,上述研究的共同特点是注重从微观视角分析贫困户在自我发展中面临的制约性因素,进而提出促进贫困户自我发展能力的对策建议。从现有文献来看,有关自我发展能力的研究大多以民族地区作为分析对象,体现出了民族地区自我发展能力研究的理论重要性和现实紧迫性。事实上培育和提高跨行政区域的连片民族地区自我发展能力,激发其脱贫致富和乡村振兴的内在动力,已成为实现共同富裕的客观要求。

曾作为深度贫困地区的湘鄂渝黔毗邻民族地区,其贫困的历史缘由及脱贫路径不仅具有民族性、地域性等个性化特点,还具有跨区域性、生态多样性等共性化特征。因此,探究湘鄂渝黔毗邻民族地区如何激发内生动能以提高自我发展能力,分析其自我发展能力时空演变特征,为连片的民族贫困地区乡村振兴提供理论研究和实践参考,具有重要的理论意义和时代价值。

一、研究设计

(一)研究区域及数据来源

湘鄂渝黔毗邻民族地区既是多个民族的“大杂居小聚居”,又是典型的跨行政区的连片贫困区。湘鄂渝黔毗邻民族地区具体包括重庆市黔江区、石柱土家族自治县、秀山土家族苗族自治县、酉阳土家族苗族自治县、彭水土家族苗族自治县等5个区、县,贵州省印江土家族苗族自治县、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县、铜仁市等4个市、县,湖南省吉首市、泸溪县、凤凰县、花垣县、保靖县、古丈县、永顺县、龙山县、永定区、慈利县、桑植县、武陵源区等12个市、区、县,湖北省恩施市、利川市、建始县、巴东县、宣恩县、咸丰县、来凤县、鹤峰县、长阳土家族自治县、五峰土家族自治县等10个市、县。由于黔江区、铜仁市、永定区和武陵源区的数据缺失较多,因此研究样本中剔除了上述4个地区。本文研究数据来源于2015年、2017年、2019年的《中国县域统计年鉴》、各省市《统计年鉴》以及各地区国民经济和社会发展统计公报。

(二)湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力评价指标体系构建

本文基于层次分析法模型,在参考已有研究成果基础上,通过采用频度统计法和理论分析法[12],构建湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力评价指标体系(见表1)。

(三)湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力评价指标体系权重确定

建立评价指标体系后,需要对指标权重进行赋值。首先采用极差标准化的方法对指标进行处理,见式(1)。

(1)

其次,运用熵值法确定权重。具体操作步骤如下:

(3)计算第j项指标的差异性系数gi,其中gi=1-ei;

表1 湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力测度指标体系

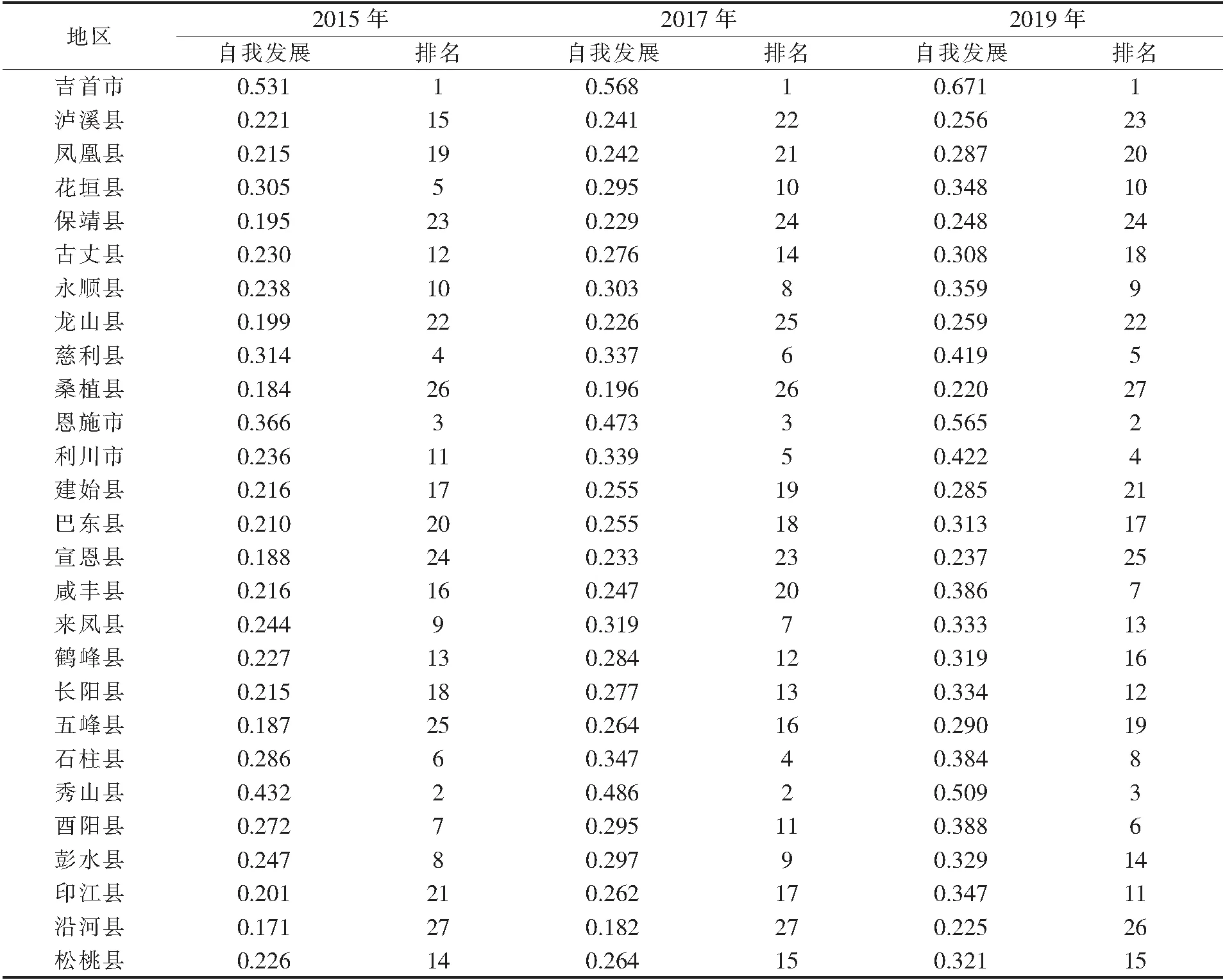

表2 湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力综合得分

二、湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力时空演变分析

(一)湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力测算结果分析

据熵值法,测算湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力指标体系的权重,其中:经济发展能力的权重为0.325,社会发展能力的权重为0.224,结构优化能力的权重为0.421。据湘鄂渝黔毗邻民族地区2015年、2017年、2019年的自我发展能力综合得分及其排名来看,湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力呈现出如下特征:第一,各地区自我发展能力都呈现出上升趋势,自我发展能力提升较快的地区为咸丰县、利川市、五峰县、印江县、长阳县、恩施市、永顺县和巴东县,自我发展能力年均提升幅度均超过了10%。第二,吉首市、秀山县、恩施市的自我发展能力综合得分始终靠前,而桑植县、沿河县和宣恩县的综合得分则一直比较靠后,并且自我发展能力排名第一的地区和排名最后的地区差距比较稳定。如2015年自我发展能力综合排名第一的吉首市得分为0.531,而综合排名最后的沿河县自我发展能力得分为0.171,前者得分是后者的3倍多;2019年自我发展能力综合排名第一的吉首市得分为0.671,而综合排名最后的桑植县自我发展能力得分为0.220,前者得分也是后者的3倍多。第三,自我发展能力处于中等水平的地区排名变化较大,呈现出波动性的特征。如印江县从2015年的第21位提升到了2019年的第11位,咸丰县从2015年的第16为提升到了2019年的第7位,而泸溪县从2015年的第15位下降到了2019年的第23位,古丈县从2015年的第12位下降到了2019年的第18位(见表2)。总之,湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力排名靠前的区县和排名靠后的区县相对稳定,而排名处于中间的区县排名变化较大,说明精准扶贫战略实施使得自我发展能力处于中等水平的地区之间竞争更加激烈,呈现出相互追赶的“逐顶竞争”(1)地方政府之间存在着横向竞争,这种竞争可能是“逐底竞争”,即通过降低自我发展能力,获得上级政府的补助,也可能是“逐顶竞争”,即通过提高自我发展能力,获得上级政府的激励。特征。精准扶贫战略调动了该区域自我发展的积极性和主动性,形成了良好的激励效应。

通过进一步计算经济发展能力、社会发展能力和结构优化能力综合得分,可以看出,所有地区的经济发展能力都出现了明显的提升,其中,咸丰县、沿河县、利川市、松桃县、宣恩县、龙山县、来凤县和印江县经济发展能力年均提升幅度超过了30%。值得注意的是,社会发展能力和结构优化能力方面,并不是所有地区都出现了上升。社会发展能力方面,有9个地区出现了下降,包括鹤峰县、彭水县、泸溪县、保靖县、宣恩县、沿河县、秀山县、古丈县和吉首市。结构优化能力方面,有3个地区出现了下降,包括泸溪县、宣恩县和花垣县。从经济发展能力、社会发展能力和结构优化能力的对比可以看出,在提升自我发展能力方面,各地区更多关注的是经济发展能力,伴随着经济进入新常态,迫于结构转型升级压力,各地区在结构优化能力上表现也比较突出,但社会发展能力依然是薄弱环节,需要引起重视(见表3)。

(二)湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力差异分析

在计算出湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力得分基础上,才能进一步展开差异分析。对此,参考借鉴学界同仁的做法,使用平均对数离差、泰尔指数以及基尼系数的来测量湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力差异进行分析,以便全面反应湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力的差异。具体的计算方法如式(2)、式(3)、式(4):

(2)

(3)

(4)

其中Gini表示基尼系数,GE(0)表示平均对数离差,GE(1)表示泰尔指数,n为样本量,yi为自我发展能力从低到高排序后的第i个地区的自我发展能力得分值,u为自我发展能力得分的样本均值。

表3 湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力系统层得分

对于平均对数离差和泰尔指数,可以进一步分解出组内差异和组间差异,具体的计算方法如式(5)、式(6)、式(7):

GE(a)=GEW(a)+GEB(a)

(5)

(6)

GEB(a)=GE(a)-GEW(a)

(7)

其中m为分组数,vk为第k组样本的自我发展能力均值,sk为第k组样本观测值个数占总样本观测值个数的比率。GEW表示组内差异,GEB表示组间差异,a的取值为0或1,当a=0时,表示对平均对数离差GE(0)的分解,当a=1时,表示对泰尔指数GE(1)的分解。

通过分析湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力综合得分差异,可以发现,在2015—2019年间,平均对数离差、泰尔指数和基尼系数都比较稳定,自我发展能力的差异在此期间没有发生太大的变化。进一步对平均对数离差和泰尔指数按照湘鄂渝黔4个省市进行分解,结果显示,组内差异是构成总差异的主要原因。湘鄂渝黔毗邻民族地区不同省份之间自我发展能力差异较小,而省市内县域之间的差异较大。在此基础上进一步测算了湘鄂渝黔毗邻民族地区经济发展能力、社会发展能力和结构优化能力3个二级指标层面的差异。从表4的结果来看,各二级指标的差异呈现出分异特征,经济发展能力的差异呈现出明显的下降趋势,而社会发展能力和结构优化能力的差异却呈现出了波动上升的特点。以基尼系数为例,经济发展能力的基尼系数从2015年的0.333下降到了2019年的0.237,社会发展能力的基尼系数从2015年的0.122上升到了2019年的0.138,结构优化能力的基尼系数从2015年的0.207上升到了2019年的0.235。又进一步对经济发展能力、社会发展能力和结构优化能力的平均对数离差和泰尔指数按照湘鄂渝黔4个省市进行分解,结果显示,组内差异依然是构成总差异的主要来源。湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力差异主要是由各省市内不同地区之间的差异造成的,调节差异首先要缩小各省市不同地区之前之间自我发展能力的差异(见表4)。

表4 2015—2019年湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力差异

(三)湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力空间聚类分析

为进一步探讨湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力的结构与空间分异特征,本文对湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力进行空间聚类分析。与传统的聚类分析不同,本文在聚类分析过程中考虑了空间约束因素,在对自我发展能力进行聚类时尽量最小化组内差异,并要求划分在同一组的地区必须是空间邻近的,空间聚类分析保证了聚类结果在空间分布上的连续性,以此能够为乡村振兴实施过程中的“因地制宜、有序推进”提供量化参考依据。对2015年、2017年、2019年湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力的空间聚类进行分析,结果发现:第一,鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力可以分为高、中、低3类地区,并且处于第三类,即自我发展能力较低的地区较多。第二,随着时间的推移,自我发展能力较高和较低的地区在减少,自我发展能力处于中等水平的地区在增加,并且呈现出了从鄂西到渝东南再到湘西的正向空间溢出效应。具体而言,自我发展能力较高且相互聚集的地区从2015年的3个减少到2019年的1个,自我发展能力为中等水平且相互聚集的地区从2015年的1个增加到2019年的8个,自我发展能力较低且相互聚集的地区从2015年23个减少到2019年的18个。第三,自我发展能力为中等水平且相互聚集的地区主要发生渝东南、鄂西北、湘西3个省市毗邻交界处,在不同省份交界处的地区间可能具有更强的省际竞争效应,省际竞争效应的存在,使得自我发展能力较低的地区有向自我发展能力较高的地区看齐的动力,进而使得省域交界处自我发展能力的差距不断缩小,最终形成空间连片聚集。总体上看,空间聚类的结果表明湘鄂渝黔毗邻民族地区的自我发展能力呈现出了空间分异特征,这种空间分布特征不仅体现在地区自我发展能力的强弱,也体现在地区自我发展能力的内容上。这就要求对不同类别的地区实施“因地制宜、分类指导”的振兴政策,以利于促使空间地理位置邻近且自我发展能力相似的地区之间形成“逐顶竞争”的良性互动[13-15]。

(四)湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力热点分析

为进一步识别湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力的局部空间特征,即每个地区的聚集类型,借助吉瑞指数(Local Getis-OrdGi*)分析具有统计显著性的热点(高值)和冷点(低值)的聚集地区[16]。吉瑞指数(Local Getis-OrdGi*)的计算方法为式(8)。

(8)

由上式计算出湘鄂渝黔毗邻民族地区分别在2015年、2017年、2019年发展能力的热点和冷点分布情况。可以看出,2015年自我发展能力的热点地区为保靖县和花垣县,2017年自我发展能力没有显著的冷点和热点地区,2019年自我发展能力的热点地区为利川市。总体上看,湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力显著的冷点和热点地区较少,这一结果表明,湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力没有表现出明显的不平衡特征。这实际上反映出了精准扶贫战略实施以来,湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力呈现出了良好的、均衡化的发展态势,既不存在显著的低自我发展能力聚集区域,也不存在显著的高自我发展能力聚集区域。

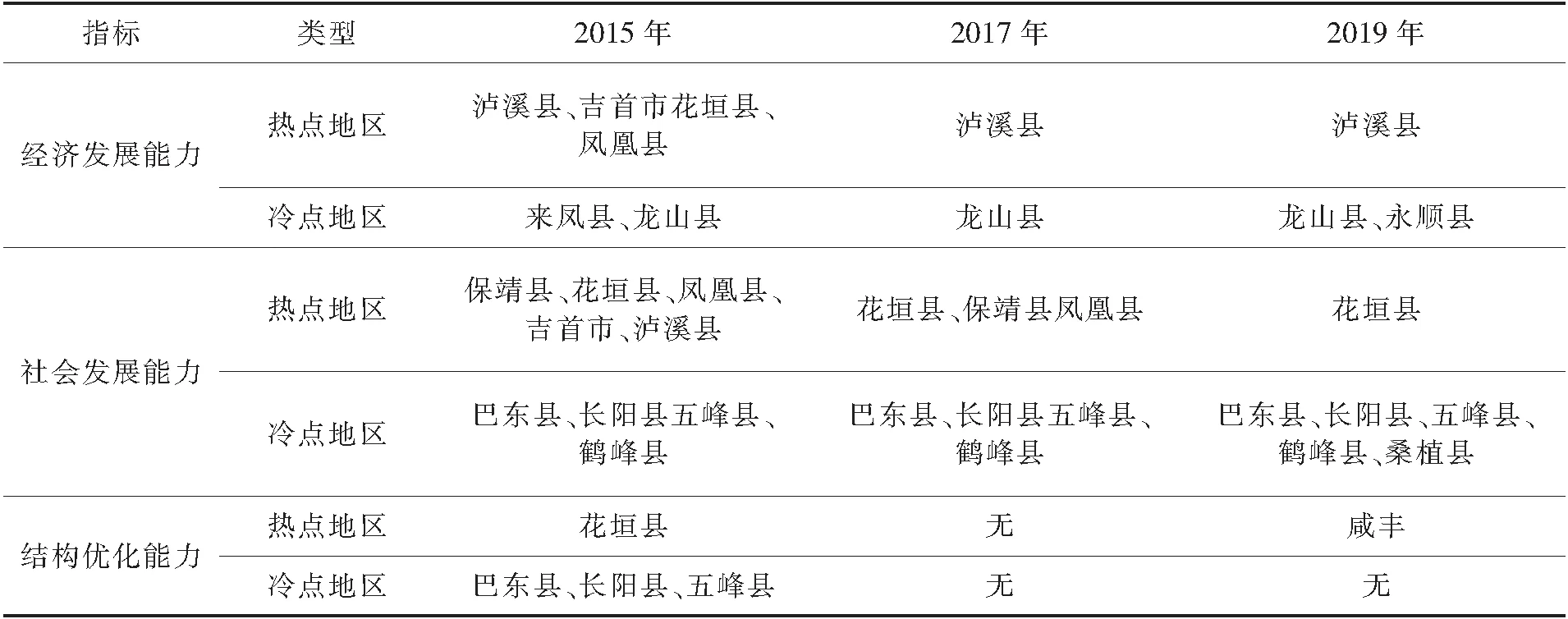

表5 湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力二级指标冷点热点演化趋势

通过进一步统计2015年、2017年、2019年湘鄂渝黔毗邻民族地区经济发展能力、社会发展能力和结构优化能力3个层面冷点和热点的演化格局。结果显示:第一,湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力的各二级指标呈现出了一定的结构分异特征。经济发展能力的冷点地区相对稳定,热点地区数量在减少;社会发展能力的冷点地区相对稳定,热点地区数量在减少;结构优化能力的零点地区不断减少,热点地区相对稳定。第二,相对而言,社会发展能力的冷点地区较多,这与前文的分析一致,即各地区更加重视经济发展和结构优化,而忽视了社会发展能力,从而导致社会发展能力低的地区较多,需要引起重视。第三,湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力的各二级指标呈现出了一定的地域分异特征(见表5)。自我发展能力的冷点地区多发生在湖北境内,热点地区多发生在湖南境内,而重庆和贵州境内没有出现显著的冷点地区和热点地区。总体上看,自我发展能力各二级指标的冷点地区和热点地区占比都比较小,进一步表明湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力呈现出了均衡化的发展态势。

三、研究结论及政策建议

本文构建了包含经济发展能力、社会发展能力和结构优化能力3个维度的自我发展能力综合测量指标体系,并利用熵值法对指标体系进行赋权,进一步利用空间差异分析、空间聚类分析、热点分析等方法研究了自精准扶贫以来,湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力的时空演变格局,得出以下研究结论:第一,湘鄂渝黔毗邻民族地区的自我发展能力都呈现出上升趋势,27个区县自我发展能力呈正态分布特征,中等水平的地区之间竞争更加激烈,呈现出相互追赶的特征。各地区更多关注的是通过经济发展能力提升来促进综合自我发展能力提升,在经济新常态下,迫于结构转型升级压力,各地区在结构优化上表现也比较突出,但是社会发展能力依然是薄弱环节。第二,湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力总体差异不大,但呈现出结构分异,即经济发展能力差异较大、结构优化能力差异次之、社会发展能力差异最小。对自我发展能力差异的分解结果显示,组内差异是构成总差异的主要原因,意味着湘鄂渝黔毗邻民族地区不同省份之间自我发展能力差异相对较小,而省市内部的差异相对较大。第三,从空间聚类的结果来看,湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力的经济发展能力、社会发展能力以及结构优化能力均呈现出了空间分异特征,这种空间分异特征不仅体现在了自我发展能力强弱上,也体现在了自我发展能力结构上。总体上看,多数区县处于自我发展能力较低的类别,表明湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力的提升空间既然较大。第四,自我发展能力的冷点地区多发生在湖北省境内,热点地区多发生在湖南省境内,而重庆市和贵州省境内没有出现显著的冷点地区和热点地区。总体上看,湘鄂渝黔毗邻民族地区冷点地区和热点地区占比都比较小,自我发展能力没有呈现出明显的失衡特征。

根据上述研究结论,提出如下建议:第一,完善激励奖补机制,“因地制宜、分类有序”的推进该区域的乡村振兴。按照前述对湘鄂渝黔毗邻民族地区自我发展能力高、中、低的3种聚类类型的划分,采取差别化的振兴举措。对自我发展能力在该区域处于较高水平的区县,如吉首市、秀山县、恩施市等,应给予更高的激励政策,进一步提升自我发展能力,使之产生良好的示范效应,带动周边地区发展;同时鼓励内部成员良性竞争。对自我发展能力在该区域处于较低水平的区县,如桑植县、沿河县和宣恩县等,加大帮扶开发力度,巩固脱贫攻坚成果,并全面高效推进乡村振兴战略。第二,促进“乡村振兴”与“自我发展能力建设”的有效融合。一方面,通过职业技能培训、乡村技能人才培养等方式[17],提升农户的自我发展能力,进而从整体上提升区域发展能力;另一方面,总结探讨自我发展能力的结构特征,实现片区整体推进,更好地发挥资金的集聚效应,通过提升区域自我发展能力拉动贫困户的自我发展能力提升,形成贫困户自我发展能力与区域自我发展能力双螺旋式提升。第三,破除地域分割和孤岛效应,加强区域合作与生态文明建设[18]。从湘鄂渝黔毗邻民族地区同为民族地区、同为相对贫困落后地区的整体视角出发,促进各县、区、市间的交流合作,在实现基础设施互联互通的基础上,全方位开发区域社会资源与自然资源的潜在价值,实现经济、社会、人口、资源、环境及交通等方面的协调可持续发展。

——居住在“冷点社区”与健康欠佳、享有卫生服务质量欠佳间的关系