1991—2018年粤港澳大湾区海岸线的时空变迁

占懿娟,吴雨凝,李畅,胡业翠

(中国地质大学(北京)土地科学技术学院 北京 100089)

0 引言

湾区经济是当今国际经济版图的亮点,具有高度开放、包容集聚、创新引领和宜居宜业等特点,是世界一流滨海城市的显著标志。粤港澳大湾区是我国在综合实力雄厚的珠江三角洲基础上划定的新发展区域,是我国参与全球竞争的重要空间载体[1],2019年《粤港澳大湾区发展规划纲要》体现我国对粤港澳大湾区发展的高度重视。近年来,对粤港澳大湾区的研究内容主要包括气候、生态和环境[2-4]。海岸带是海洋与陆地的过渡地区以及海洋经济发展的重要空间载体,其环境变化会影响海岸线的空间形态,因此研究海岸线的变迁不仅对海岸线的开发利用和保护具有指导作用[5],而且对海岸带环境变化的研究具有重要意义[6]。本研究以粤港澳大湾区为研究对象,以其海岸线变迁强度、海岸线分形维数和自然岸线保有率等数据为基础,科学分析粤港澳大湾区海岸线的时空变迁及其驱动力,旨在为粤港澳大湾区海岸带的开发利用和保护提供科学依据,促进粤港澳大湾区的可持续发展。

1 研究方法

1.1 研究区域

粤港澳大湾区由广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门和肇庆9个珠三角城市以及我国香港和澳门2个特别行政区组成,大地构造部位大致属于华南准地台(一级单位),呈断裂发育,故其被山地和丘陵所环绕,中心区为由西江、北江、东江和潭江等干支流冲积而成的湾内充填式三角洲,沿海地区新构造运动较为活跃[7]。由于填海造地项目的建设,珠江口地区大多为人工海岸,珠江口以东和珠江口以西地区以基岩海岸为主,海岸线蜿蜒曲折。

粤港澳大湾区是我国开放程度最高和经济活力最强的区域之一,在我国经济发展格局中具有举足轻重的地位,本研究的研究区域为拥有海岸线的9个城市(除佛山和肇庆)。

1.2 数据来源和处理

本研究以4年(1991 年、2000 年、2011 年 和2018年)的Landsat遥感影像、相关行政区划图和Google Earth卫星地图为基础数据源。在地理空间数据云网站获取遥感影像,因研究区域范围较大,覆盖2 个条带号和2 个行编号(表1)。

表1 遥感影像信息

在ENVI 5.2软件的支持下,对遥感影像进行融合、纠正、拼接、补云、镶嵌、裁剪和匀色等预处理,得到研究区域4个年份拼接的RGB影像。将研究区域的海岸线分为人工岸线和自然岸线2 个类型,通过解译标志对遥感影像进行目视解译,得到海岸线的相关数据[8]。

由于数据条件的限制,参考已有研究经验[9-10],采用目视解译方法提取瞬时水边线。由于无法确保该水边线即海岸线,为减少数据误差,尽量选取10-12月的遥感影像。利用Arcgis 10.5软件的线性构造功能,提取瞬时水边线的确切位置,同时确定海岸线的类型,得到各期海岸线长度及其变化的矢量数据。利用Arcgis 10.5软件的矢量数据长度计算功能,得到各期和各类型的海岸线总长度。

1.3 研究方法

1.3.1 海岸线变迁强度

海岸线长度的年均变化占比可表示某时段内各地貌岸区的海岸线变迁强度[11-12],便于更客观地呈现各单元岸区海岸线变迁的时空差异,计算公式为:

式中:LCIij表示某单元岸区第i年至第j年的海岸线变迁强度;Li和Lj分别表示第i年和第j年的海岸线长度。

当LCIij为负值时表示海岸线缩短,当LCIij为正值时表示海岸线增长,LCIij的绝对值与海岸线变迁强度呈正相关。

1.3.2 海岸线分形维数

海岸线分形维数可量化表示海岸线的空间形态并展现海岸线的弯曲和复杂程度,且海岸线的弯曲和复杂程度与分形维数呈正相关。

基于已有研究成果[13-14],运用网格法和Matlab计算研究区域各期海岸线的分形维数。运用Arcgis 10.5软件中的要素转栅格工具将海岸线矢量数据转换为栅格数据,并将数据进行二值化处理,从而生成覆盖研究区域海岸线的全部正方形网格;统计不同年份的网格边长对应的网格数目[15],对数据进行拟合得到斜率的绝对值即分形维数。相关表达式为:

式中:N表示网格数目;ε表示网格边长;K表示海岸线分形维数;b表示对应常数。

网格的大小会对分形维数的计算产生一定的影响。本研究参考基本比例尺地形图数字化过程中的转换公式[16]以及比例尺为1︰90万的地图换算得到网格长度,根据地图精度粗视化最小尺度选择180 m,允许误差为0.2 mm。由于相关资料和分形理论对各网格的取值间隔没有严格规定,根据本研究的具体情况,以最大值覆盖整条曲线为限,在网格边长序列值间隔较均匀的基础上,选取网格边长分别为180 m、500 m、1 500 m、3 000 m、6 000 m、9 000 m、15 000 m、21 000 m 和50 000 m。

1.3.3 自然岸线保有率

自然岸线在人类开发利用过程中被转化为人工岸线,自然岸线保有率[17]可反映人类活动对自然岸线的影响程度,计算公式为:

式中:R表示自然岸线保有率;M表示自然岸线长度;L表示海岸线总长度。

2 粤港澳大湾区海岸线的时空变迁

2.1 海岸线长度和变迁强度

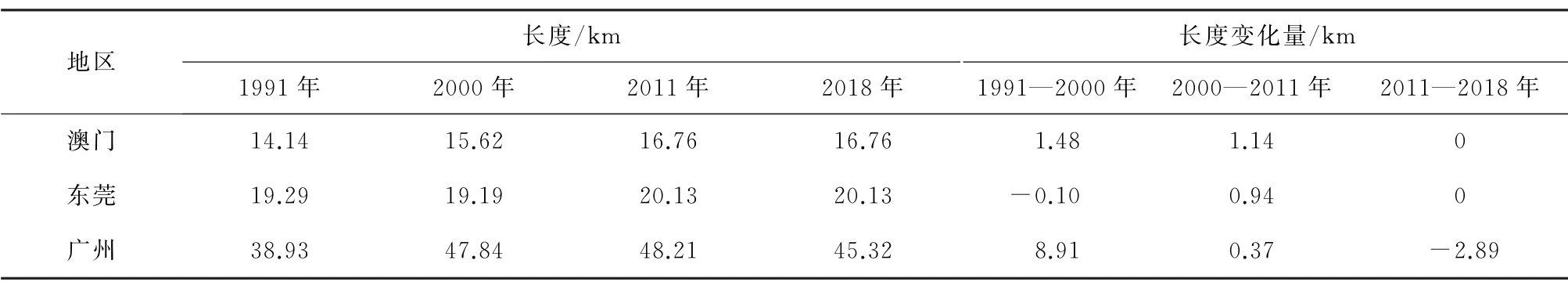

根据海岸线遥感监测和数据矢量化的结果,1991—2018年粤港澳大湾区海岸线(大陆岸线)不断向海推进,空间位置变化显著,且长度增长155.76 km(表2)。

表2 1991—2018年粤港澳大湾区海岸线长度及其变化

续表2

1991—2018年粤港澳大湾区的海岸线变迁强度为0.43%,其中1991—2000年较大(0.78%),后逐渐减小,2000—2011 年为0.39%,2011—2018年仅为0.03%。各地区的海岸线变迁强度由大到小依次为中山(1.91%)、珠海(1.46%)、澳门(0.69%)、广州(0.61%)、深圳(0.57%)、江门(0.18%)、东莞(0.16%)、香港(0.10%)、惠州(0.03%)。

2.2 海岸线变迁引起的陆海格局变化

由于海岸线数据为非闭合的矢量数据,须利用固定的边界计算海岸线变迁造成的海岸带面积变化,进而计算岸滩面积。将1991年海岸线作为海岸带的内侧边界,将现有海岸线作为海岸带的外侧边界,所形成的闭合曲线就是岸滩变化区域。

总体来看,1991—2018年粤港澳大湾区海岸线变迁引起的陆域扩张面积为482.68 km2,侵蚀面积为16.20 km2,净增面积为466.48 km2。其中,1991—2000 年陆域面积变化最大,扩张面积为300.31 km2,侵蚀面积为1.74 km2,净增面积为298.57 km2,净增速为33.17 km2/a;2000—2011年陆域扩张面积为163.38 km2,侵蚀面积为6.45 km2,净增面积为156.93 km2,净增速为14.27 km2/a;2011—2018 年陆域面积变化最小,扩张面积为17.24 km2,侵蚀面积为8.00 km2,净增面积为9.24 km2,净增速为1.32 km2/a。

2.3 海岸线分形维数

总体来看,由于自然营力和人类活动的综合影响,1991—2018年粤港澳大湾区的海岸线分形维数平均值为1.14,且呈持续上升的趋势,但变化速率逐渐减缓,其中最大值为2018年的1.15。

海岸线分形维数的市级差异较大。①东莞、广州和澳门总体较小,且在1.00左右波动。其中:广州最小,但后期有所上升;东莞前期下降,但2000年后呈持续上升状态;澳门前期缓慢上升,但2011年由1.04降至0.94。②中山、江门和深圳为1.00~1.50。其中:中山一直上升;江门前期较小,且在上升后又持续下降;深圳在1.08左右有较小波动,近期表现为下降。③香港、惠州和珠海较大且大于平均值。其中:香港稳定在1.20左右;惠州有较小波动,但相对稳定在1.15左右;珠海由1.11持续上升至1.16。

2.4 自然岸线保有率

总体来看,1991—2018年粤港澳大湾区的自然岸线保有率呈下降趋势,总下降幅度为24.05%。其中,1991—2000年下降幅度最大(18.37%),此后下降幅度骤降至3.23%,2011—2018年下降幅度有小幅回升(3.86%)。

自然岸线保有率的市级差异较大,但在差异中存在规律,主要可分为4个类型。①平稳且保持较高水平,自然岸线保有率均高于0.5(香港);②平稳但保持较低水平(东莞、广州和中山);③总体呈下降趋势,下降速率前期较高,而后期趋于0(江门和深圳);④总体呈下降趋势,下降速率前期较高,而中后期有小幅度回升(惠州和珠海)。值得说明的是,澳门的海岸线较短,且对现有精度的数据进行分析后认为其均为人工岸线,即自然岸线保有率为0,故不作具体讨论。

3 粤港澳大湾区海岸线变迁的驱动力

3.1 人为因素

海岸线变迁反映土地利用强度变化,同时土地利用强度可在一定程度上用自然岸线保有率表征。因此,本研究在自然岸线保有率分类的基础上分析海岸线变迁驱动力的人为因素。

(1)平稳且保持较高水平,即香港。香港和东莞同处珠江口地区,自然因素的影响机制和影响程度相近,但二者的自然岸线保有率差异巨大。究其原因,二者的经济发展阶段不同,并体现在政策导向不同。香港较高的自然岸线保有率得益于其长期以来注重环境保护:一方面,避免采用低效和不可持续的土地利用方式,提高土地利用效率,如积极发展高效的驳船运输[18];另一方面,严格保护自然岸线,于1990年完成移沙补滩工程,使长期以来受到侵蚀的优良海滨沙滩——浅水湾重新焕发生机,并贯彻可持续发展的利用方针。多措并举,保持高水平的自然岸线保有率和优良的生态环境。

(2)平稳但保持较低水平,包括东莞、广州和中山。研究期内3个城市的自然岸线保有率均无显著变化,表明自然岸线和人工岸线保持相对平衡。3个城市同属珠江口地区,1995—2005年珠江口地区的围填海面积达208 km2,以渔业养殖为主,其次为建设用地,面积占比分别为75.3%和17.3%[19]。然而珠江口滩涂湿地土壤受重金属污染严重,不宜直接作为耕地或用于水产养殖[20],从客观来看这也是研究期内3个城市的自然岸线保有率保持平稳的原因之一。2000—2010年珠江口地区海岸线向海扩张的趋势大幅减缓[21],这种减缓的趋势一直持续到2017年[22]。

(3)总体呈下降趋势,下降速率前期较高,而后期趋于0,包括江门和深圳。在研究期前期,2个城市的经济均呈现高速发展的势头,1978—2015年江门以围垦养殖和工程建设为主的海岸线开发利用活动持续增加,截至2015 年的海岸线占比分别为25.88%和21.64%[9];深圳作为我国首个经济特区,在研究期前期处于高速发展时期,1988—1998年工程建设海岸线占比增长近1倍,1998—2008年围垦养殖海岸线占比下降且人工岸线整体呈缩短趋势,此后人工岸线仍呈增长趋势。

(4)总体呈下降趋势,下降速率前期较高,而中后期有小幅度回升,包括惠州和珠海。在研究期前期,此类数据的特征与第三类数据大致相似,其人为驱动力也以经济发展为主,但在研究期中后期的情况有所不同。例如:惠州的经济发展导致海岸带生态环境被严重破坏,2010年后惠州海岸带的生态安全指数大多明显下降,并于2013 年达到低谷,2013年的生态安全等级处于较危险和预警级别[23];2011 年《惠州市环境保护和生态建设“十二五”规划》发布并实施,但惠州的自然岸线保有率再次大幅下降。

3.2 自然因素

海岸线变迁易受自然因素的影响,粤港澳大湾区海岸线变迁的自然因素主要包括3个方面。①地质构造运动。广州、东莞和江门处于地壳较稳定地区,地质构造运动稀疏且活动性弱;而香港和澳门地处断裂带,地质构造运动频繁,主要表现为地震和沿海地面沉降,对不同地区的海岸线产生不同程度的影响。②海平面上升侵蚀。粤港澳大湾区的地势西北高、东南低,且海岸带地势较低平,易受温室效应引起的冰川融化和海平面上升的影响;加上台风的影响,海水对海岸带的侵蚀强度加大,导致海岸线变迁。③泥沙入海。粤港澳大湾区拥有我国第二大河流——珠江,珠江年平均悬移质输沙量为8 359万t;由于气候变化、龙滩截流和西江流域多级水库联合调水[24],珠江的入海泥沙量大幅减少,对珠江口地区海岸线的影响尤为显著。

4 结语

本研究提取1991—2018年粤港澳大湾区的海岸线长度数据,进而计算海岸线变迁强度和分形维数;通过辨识人工岸线和自然岸线,从人为因素和自然因素2个方面分析海岸线变迁的驱动力。

粤港澳大湾区是世界第四大湾区,发展潜力不可估量,但围垦造陆等人类活动已造成海岸带生态环境出现问题,可能阻碍其发展。因此,分析海岸线的时空变迁可对海岸带的开发利用和保护提供科学指导。根据研究结果,本研究对粤港澳大湾区的发展提出建议。①保证自然岸线保有率总体不低于37%,重视海岸线的生态价值;②制定统一的海岸线规划和管理政策,并根据各城市的实际情况进行调整,以政策为导向,加强对海岸线的规划和管理;③避免过度开发利用自然岸线,提高已有人工岸线的开发利用效率,实现经济和生态环境的协调可持续发展。