我国沿海地区海洋经济社会发展的近海水质影响研究

李伟,黄文积,袁蓓

(海南大学管理学院 海口 570228)

0 引言

海洋生态环境变化与人类活动密切相关[1]。沿海地区不同类型的人类活动相互交织,共同构成海洋经济社会系统,并对海洋生态环境产生不同方向和程度的影响。沿海地区是我国经济最富活力和人口最为集中的区域,迅猛发展的海洋经济社会对海洋生态环境尤其是近海水质的影响已显而易见。受制于海洋经济社会系统的复杂性,目前鲜有科学描述并测算我国沿海地区海洋经济社会发展对近海水质的影响并解析其中驱动因素的研究。近年来,围绕海洋生态-经济-社会系统开展的多视角研究取得一系列进展,为本课题提供有益的思路和方法。

传统上,GDP是反映地区经济社会发展程度的综合性指标。环境库兹涅茨曲线(EKC)被提出后[2-3],拟合GDP与环境变量间的函数关系成为探究人类经济社会活动对生态环境影响的重要方式,我国学者也已将该方法运用到海洋生态环境研究中[4]。然而EKC的高度概括性阻碍其深入分析不同经济类型(如海洋经济和陆域经济)、不同经济发展方式(如规模扩张、结构调整和质量提升)以及不同社会活动(如经济、生活、科技和环境治理)对海洋生态环境的影响。因此,亟须从海洋经济社会系统的构建与分解以及海洋经济社会因素与海洋生态环境因素的关系分析等诸多方面进行拓展和改进。

有关海洋经济社会系统的研究,学者目前大多从系统、状态和指标3个层面构建评价指标体系,通过主观或客观赋值法确定指标权重,经逐层加总,测算海洋生态-经济-社会系统发展指数[5-8]。在得到各系统发展指数后,再将其引入耦合、交互胁迫或响应度模型,经模型测算、数据拟合甚至回归,解析海洋生态-经济-社会系统关系[9-12]。现有研究从系统层推进到具体指标层,极大地拓展海洋生态-经济-社会问题的研究视野和方法。

本研究借鉴成熟的海洋经济社会系统评价指标体系,测算我国沿海地区海洋经济社会发展指数,并从定性和定量2个层面研究海洋经济社会发展与近海水质间的关系;充分发挥海洋经济社会系统评价指标体系具有的概括性、层次性以及能落实到具体指标的优势,采用逐步回归分析法逐层解析驱动近海水质变化的关键因素,弥补EKC 在成因研究上的不足,并就改善近海水质提出政策建议。

1 研究方法

1.1 构建评价指标体系

海洋经济社会发展是影响近海水质的重要原因。本研究将海洋经济社会系统分解为海洋经济系统和海洋社会系统2个次级系统,以具有概括性、代表性且与海洋生态环境密切相关为原则,分别设置状态层和指标层,构建评价指标体系。权重由主成分分析法确定(表1)。

表1 海洋经济社会系统评价指标体系

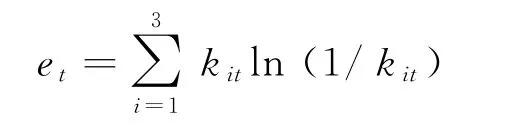

海洋产业结构多元化程度的计算公式为:

式中:et表示产业结构多元化程度;kit表示t年第i产业产值占海洋生产总值比重;i=1、2、3,分别表示海洋三次产业。

海洋产业结构高度化指数的计算公式为:

式中:Ht表示产业结构高度化指数;hi表示第i产业的高度值,第一、第二和第三产业分别赋值为1、2和3。

其他指标的计算方法为:海洋劳动生产率=海洋生产总值/海洋从业人员数量;海洋经济资本收益率=海洋生产总值增加值/海洋生产总值;海洋产业增长弹性系数=海洋生产总值增长率/地区GDP增长率;城镇化水平=非农业人口数量/总人口数量;海洋科技人才结构为海洋科研机构中研究生学历人员占比;海洋科技创新能力为海洋科研机构承担课题、申请专利和出版论著的数量总和;海洋科技成果转化效率=海洋科技课题成果应用数量/海洋科技课题数量。

1.2 测算发展指数

根据数据资料的可获得性和权威性,从历年《中国海洋统计年鉴》《中国海洋环境质量公报》和《中国统计年鉴》中收集2006—2016 年我国沿海11省(自治区、直辖市)的数据,经合并和整理得到总体数据。

借鉴已有研究成果[11],近海水质的测算方法为:

式中:Yt表示近海水质,为正向指标;st表示t年近海水质总监测面积;s1t、s2t、s3t和s4t分别表示达到一类、二类、三类和四类海水水质标准的海域面积。

为去除指标量纲影响,采用极差法对所有指标进行无量纲处理,正向指标和负向指标的无量纲处理方法分别为:

式中:X'it和Xit分别表示指标的标准化值和原始值;min(Xit)和max(Xit)分别表示t年第i项指标的最小值和最大值。

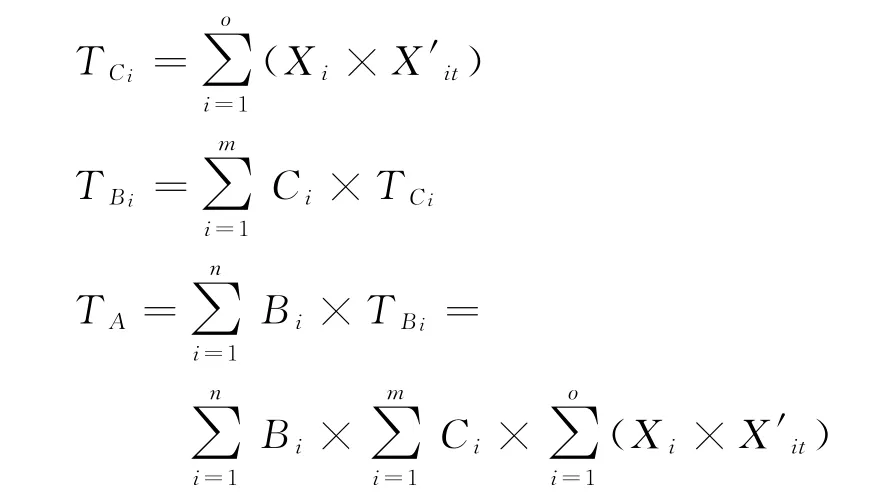

根据次级系统、状态层和指标层权重,逐层加权得到一级系统、次级系统和状态层发展指数,计算公式为:

式中:TCi、TBi和TA分别表示状态层、次级系统和一级系统的发展指数;Xi、Ci和Bi分别表示指标层、状态层和次级系统的权重;o、m和n分别表示指标层、状态层和次级系统的指标个数。

1.3 推进式研究

1.3.1 总体关系描述和测算

运用EKC、弹性以及耦合度和耦合协调度模型,分别从时序关系、作用程度和耦合协调度3个方面分析海洋经济社会发展与近海水质间的关系。

EKC通过将无量纲的近海水质指标Y't与海洋经济社会系统发展指数分别进行一次、二次和三次曲线拟合,以选择最优拟合方程。

根据历年数据,计算近海水质的海洋经济社会系统弹性,计算公式为:

式中:E表示近海水质的海洋经济社会系统弹性。

采用耦合度和耦合协调度模型,测算近海水质与海洋经济社会系统的耦合度和耦合协调度,计算公式为:

式中:OH 表示耦合度,反映2个及2个以上系统之间的相互影响程度;XT 表示耦合协调度,其值越大表明系统之间的同步协调发展关系越好;α1和α2分别表示海洋经济社会系统和近海水质在耦合协调中的重要性,均取值0.5。

为便于判断耦合度和耦合协调度,将其划分为5个等级(表2)。

表2 耦合度和耦合协调度等级

1.3.2 驱动因素解析

运用逐步最小二乘回归法,逐层将海洋经济社会系统的次级系统、状态层和指标层的各要素与近海水质进行回归分析,从中筛选关键驱动因素。逐步回归法不仅能从众多变量中有效提取显著变量,而且能在控制其他变量的情况下测算各变量的作用方向和大小,实现从海洋经济社会角度全面解析近海水质变化原因的研究目的。

2 海洋经济社会发展对近海水质的影响

2.1 发展指数

2006—2016年我国沿海地区海洋经济社会发展指数和近海水质如图1所示。

图1 2006—2016年我国沿海地区海洋经济社会发展指数和近海水质

2006—2016年我国沿海地区海洋经济社会基本保持稳定发展态势,发展指数由0.198 5 升至0.787 2。2个次级系统同期总体向好:海洋社会发展相对平稳,仅在2016年出现小幅下降,原因是海洋科技和生态环境治理中的各项指标同比均有不同程度下降;海洋经济发展波动频繁,2007 年、2009年和2011年均有所下降,原因是海洋产业发展质量和活力表现不佳,并在2011年直接影响海洋经济社会的总体发展。

近海水质自2006年起呈波动下降趋势,2010—2011年更是出现断崖式下滑,2012年虽有所回升,但2013年再次下降并达到历年最低值。此后,近海水质稳步提升,但还远未恢复到2006 年的最佳水平。

综上所述,2013年以前海洋经济社会发展与近海水质基本呈反向变化关系,之后二者在一定程度上存在同步性。

2.2 总体关系描述和测算

为准确描述海洋经济社会发展与近海水质间的关系,将二者分别进行一次、二次和三次方程拟合。由于各方程的自变量个数不同,须根据调整后的R2值确定最优方程。结果显示,二次方程拟合效果最好,海洋经济社会发展与近海水质间为U 型关系。最优拟合方程为Y't=2.420 0-7.823 6TA+6.384 4TA2,调整后的R2值为0.6531,F值为10.413 8,且通过1%的显著性水平检验。弹性测算以及耦合度和耦合协调度分级结果如表3所示。

表3 弹性、耦合度和耦合协调度

弹性测算结果表明,2006—2013年近海水质的海洋经济社会系统弹性一直为负值,即海洋经济社会发展导致近海水质下降,2011年和2013年最为严重。弹性自2014年开始转为正值,但存在明显波动,目前仍不能确定该趋势是否具有持续性。

根据耦合度和耦合协调度分级结果,2006—2016年近海水质与海洋经济社会系统的耦合度和耦合协调度均较低,二者的最大值分别为0.457 9和0.547 0,分别为拮抗耦合和勉强协调等级。由于数据分析以时序为特征,耦合度和耦合协调度均反映的是近海水质与海洋经济社会系统间的相对历史变化。近海水质没有伴随着海洋经济社会发展而改善,是二者耦合度和耦合协调度长期处于低水平波动状态的关键原因。

2.3 驱动因素解析

为揭示影响近海水质的海洋经济社会因素,运用逐步最小二乘回归法,从次级系统、状态层和指标层3个层面分别对海洋经济社会系统进行回归分析。考虑到时间序列模型存在序列相关时,参数估计结果不可靠,须对残差进行序列相关性检验。5阶残差Q统计量检验表明,各阶残差均不存在序列相关,因而回归结果是可靠的,且3个层面的回归模型均通过5%以上的显著性水平检验。

根据次级系统回归结果,海洋社会发展对近海水质存在明显负向影响,而海洋经济发展对近海水质有一定的正向作用但不显著。可以确定,近海水质下降主要源于海洋社会发展。

根据状态层回归结果,海洋产业规模扩大在一定程度上有利于近海水质改善,海洋产业结构优化以及海洋产业发展质量和活力提升分别对近海水质存在不显著的正向和负向影响,其中的原因须结合指标层作进一步分析。

根据指标层回归结果,近海水质下降主要源于单位陆地面积废水排放量增加;海洋生产总值占GDP比重提升不利于近海水质改善,因此相对于陆域产业而言,我国海洋产业仍不是清洁产业。海洋第三产业产值占比提升、海洋科技成果转化效率提高以及海洋自然保护区面积扩大有利于近海水质改善。

3 建议

3.1 提高废水处理能力,严控陆源污水入海

《中国统计年鉴》数据显示,2006—2016年我国沿海地区废水排放总量增长超过2倍,占全国废水排放总量的50%以上。大量未经处理的废水流入海洋,严重损害近海水质。为此,应严格控制废水直排入海,完善城市废水处理基础设施建设,切实提高废水处理能力,从源头上减少陆源污染。

3.2 提高海洋科技成果转化效率,优化海洋产业结构

综合系统层、状态层和指标层的分析结果,由海洋科技和海洋第三产业推动的海洋产业发展是环境友好型的海洋经济发展方式。支持应用型尤其是以改善海洋生态环境为核心的科技研发工作,将科研成果引入产业发展,促进海洋产业结构优化,有利于海洋经济与海洋生态环境的协调发展。

3.3 持续加强海洋自然保护区建设

海洋自然保护区建设对近海水质改善的效果显著。海洋自然保护区在净化海水、为海洋生物提供繁衍生息场所、维护海洋生物多样性和防范海岸侵蚀等方面均发挥重要作用。为此,应严守海洋生态红线,持之以恒地做好海洋自然保护区的规划、管理和维护工作,守护好海岸的“生命屏障”。