针刺结合管灸治疗顽固性面瘫的临床观察*

熊中豪,宋 娜,周 熙,田丰玮,苟春雁

(重庆市中医院,重庆 400021)

顽固性面瘫为临床难治疾病,主要表现为经久不愈的口眼歪斜、眼睑闭合无力、口角下垂、表情肌瘫痪等。临床研究表明,约30%急性面神经炎患者因面神经损伤严重、并发耳道疱疹、治疗不当等而致该病久治不愈[1],甚至出现患侧鳄鱼泪、口角倒错、面部肌肉联动、面肌痉挛等面瘫并发症[2-3],成为顽固性面瘫。多数医家均认为发病2个月以上出现上述症状迁延不愈者可诊断为顽固性面瘫[4-6]。顽固性面瘫临床疗效欠佳,治疗棘手,西医主要以营养神经及外科手术治疗为主,疗效欠佳。中医目前多以刺络拔罐、针刺、艾灸、穴位注射等方法治疗顽固性面瘫,但临床中针刺、艾灸等常用治疗方法对于顽固性面瘫的疗效仍不稳定。管灸疗法最早记载于唐代孙思邈所著《千金要方》。管灸疗法在我院应用多年,近年来我院逐渐采用3D打印新技术制作管灸器具,最大限度提高耳管内艾灸的温热效应。管灸现已广泛运用在急性面神经炎的治疗当中[7-8],且临床疗效颇佳。本研究采用针刺结合管灸治疗顽固性面瘫,可改善面神经功能,减少后遗症,提高疗效,现总结报告如下。

1 资料与方法

1.1 诊断标准(1)中医诊断参照石学敏主编的《针灸学》[9]中面瘫诊断标准;(2)西医诊断参照王维治主编的《神经病学》[10]中面神经炎诊断标准,以及顽固性面瘫基本共识[11-12]制定:病程在2个月至1年,表现为一侧表情肌瘫痪,患侧额纹消失或减少,睑裂无法闭合,一侧鼻唇沟变浅,口角下垂,患者不能蹙额、皱眉,病侧鼓腮漏气,面颊存食,可伴一侧舌前2/3味觉丧失。头颅影像学检查无异常。

1.2 纳入标准(1)符合诊断标准,病程2个月至1年;(2)House-Brackmann(H-B)面神经功能评价分级在Ⅲ~Ⅵ级;(3)年龄18~80岁;(4)无影响本病治疗的其他疾病;(5)同意参与本研究,签署知情同意书。

1.3 排除标准(1)急性感染性神经炎、腮腺炎、腮腺肿瘤、听神经瘤、颅内术后等疾病所导致的面瘫患者;(2)合并有严重心、肝、肾、肿瘤及血液系统疾病患者;(3)精神病患者、妊娠期妇女;(4)针灸治疗不耐受者。

1.4 终止、脱落标准(1)无法按时接受治疗者;(2)未按规定坚持治疗、无法判定疗效者;(3)治疗中出现严重不良反应或并发症者;(4)因患者主观原因终止研究者。

1.5 研究对象 选取2020年6—12月本院针灸科门诊及住院患者共100例。采用随机数字表法将纳入患者分为治疗组和对照组,每组50例。本研究经本院伦理委员会审核批准(ZY201904039)。

1.6 治疗方法

1.6.1 治疗组 采用常规针刺法结合管灸疗法。(1)常规针刺:取患侧阳白、太阳、迎香、地仓、下关、颊车、翳风,以及健侧合谷,常规消毒后用“华佗牌”针灸针(0.25 mm×25 mm,苏州医疗用品厂)针刺,采用平补平泻手法,得气后留针30 min。(2)管灸疗法:在针刺治疗结束后使用3D打印电热管灸器(专利号ZL201120010303.3)治疗。管灸器具由盛放艾绒的管身和带电风扇的基座组成。先将3~4 g艾绒裹紧后捏成直径2 cm、长度3 cm的小艾柱,放入管身处点燃,打开电源转动风扇帮助艾柱燃烧充分,将管身长管端头插入患侧外耳道约1 cm处。手握管灸器直到艾绒燃尽为止。时间约20 min。

1.6.2 对照组 采用常规针刺法结合隔姜灸疗法。常规针刺法取穴及操作均同治疗组。隔姜灸法:在常规针刺治疗后给予隔姜灸,将新鲜生姜切成硬币大小、厚度为2~3 mm的生姜块,用牙签戳数个小孔后放置于患侧阳白、下关、地仓、颊车四穴处,再在其上放置常规艾炷,点燃炷顶,当艾炷燃尽或患者感局部灼热无法耐受时更换艾炷,每穴灸3壮。

两组均每日治疗1次,1周连续治疗5次,共治疗4周。治疗期间如评估患者为临床痊愈则提前结束治疗。

1.7 观察指标

1.7.1 面神经功能分级 参照House-Brackmann(H-B)面神经功能分级标准[13]评定面神经功能分级。采用H-B面神经功能评价分级系统结合临床症状、体征的变化来进行评定,总共分Ⅰ~Ⅵ级,由低到高分别为正常、轻度功能异常、中度功能异常、中重度功能异常、重度功能异常。Ⅰ级:各区面肌运动正常。Ⅱ级:仔细检查时有轻度的面肌无力,可有非常轻的联带运动。静止状态:面部对称,肌张力正常。运动:额部正常,稍用力闭眼完全,口角轻度不对称。Ⅲ级:明显的面肌无力,但无面部变形,联带运动明显或半面痉挛。静止状态:面部对称,肌张力正常。运动:额部减弱,用力后闭眼完全,口角用最大力后轻度不对称。Ⅳ级:明显的面肌无力和/或面部变形。静止状态:面部对称,肌张力正常。运动:额部无,闭眼不完全,口角用最大力后不对称。Ⅴ级:仅有几乎不能察觉的面部运动。静止状态:面部不对称。运动:额部无,闭眼不完全,口角轻微运动。Ⅵ级:完全麻痹,无运动。

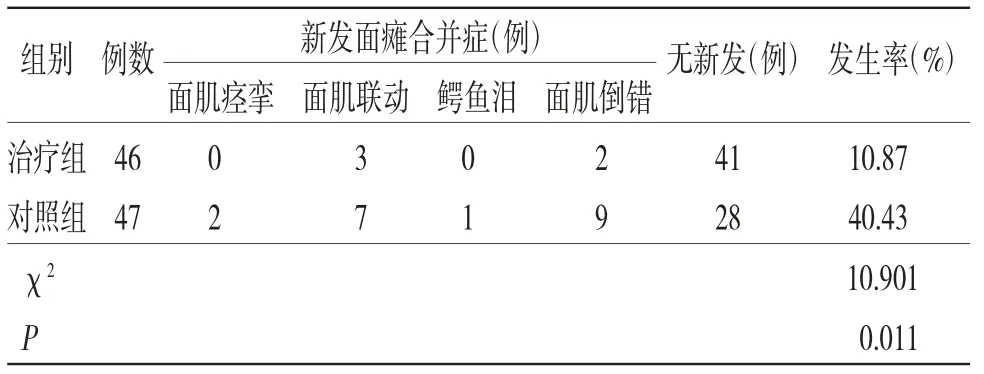

1.7.2 面瘫合并症 治疗结束后统计常见新发面瘫合并症(面肌联动、面肌痉挛、面肌倒错、鳄鱼泪)。

1.8 疗效标准 参照《临床疾病诊断依据治愈好转标准》[14]结合H-B量表评定疗效。治愈:面神经功能评价分级Ⅰ级,静态时对称性和张力正常,运动时双侧闭眼正常,两侧额纹及鼻唇沟对称,鼓嘴不漏气,噘嘴对称,示齿充分。显效:症状体征明显改善,H-B量表评价分级提高2个级别或以上。有效:症状体征有所改善,H-B量表评价分级提高1个级别。无效:症状体征无明显改善,H-B量表评价分级提高不足1个级别。总有效率=[(痊愈+显效+有效)/总例数]×100%。

1.9 统计学方法 应用SPSS 21.0统计软件进行分析,计量资料符合正态分布以“均数±标准差”()表示,方差齐采用独立样本t检验;等级资料比较采用秩和检验;计数资料比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 基线资料 治疗组、对照组分别脱落4例和3例。两组患者的性别、年龄、病程比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。(见表1)

表1 两组患者基线资料比较

2.2 两组患者临床疗效比较 治疗组总有效率为91.30%(42/46),对照组总有效率为68.09%(32/47),治疗组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。(见表2)

表2 两组患者临床疗效比较 [例(%)]

2.3 两组患者治疗前后面神经功能比较 治疗前两组患者H-B分级比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。与治疗前比较,两组患者治疗后H-B分级均优于治疗前(P<0.05),且治疗组患者治疗后H-B分级优于对照组(P<0.05)。(见表3)

表3 两组患者治疗前后面神经功能比较(例)

2.4 两组患者治疗后新发面瘫合并症比较 经1个疗程的治疗,治疗组新发面瘫合并症的发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。(见表4)

表4 两组治疗后新发面瘫合并症比较

3 讨 论

面瘫又称面神经炎,是临床常见疾病,通常指茎乳孔内急性非特异性炎症引起的面神经麻痹,导致面部肌肉瘫痪,主要表现为额纹减少或消失,眼裂闭合不全,一侧鼻唇沟变浅,鼓腮漏气,口角歪斜等。随着日常生活节奏加快,工作压力增加,面瘫发病逐渐出现年轻化、损伤程度加重等情况,且治疗难度逐渐加大,后遗症逐渐增多,导致面瘫症状迁延不愈。面瘫发病2个月以上出现上述症状迁延不愈者则称为顽固性面瘫。顽固性面瘫临床疗效欠佳,治疗棘手,严重影响患者的身心健康。现代医学认为顽固性面瘫可能是因面神经广泛脱髓鞘、轴索断裂或疱疹病毒感染,导致面神经损伤节段高,损伤程度严重所致[15-17]。

中医学认为本病是因外邪痹阻经络日久,正气虚耗,气血亏虚,经脉失于濡养,瘀血阻络所致,故温经通络、活血化瘀为其治疗要点[18-19]。针刺疗法可活血化瘀通络,艾灸具有温经通络之效。顽固性面瘫患者多瘀血日久,正气亏耗重,传统隔姜灸疗法虽有温通经络之功效,但温热效应多留于面部表面,无法直达病所,故往往无法取得良好效果。管灸疗法源于古代苇管灸,可温通经脉,益气活血。管灸最早记载于唐代孙思邈所著《千金要方·卷八》[20]:“以苇管筒长五寸,以一头刺耳中,四畔以面密塞,勿令泄气,一头纳大豆一颗,并艾烧之令燃,灸七壮,瘥。”我院使用的电子管灸器具经过自主改良,用复合材料3D打印制作。与传统艾灸方法比较,管灸能更靠近面神经颅内段,使艾灸的温热效应直接传导至膝状神经结、镫骨肌支等易造成顽固性面瘫的面神经上段分支,直达病所,减轻神经水肿,消除炎症,从而更好发挥艾灸之力度,起到激发经气、行气活血之功效[21]。研究表明,管灸疗法可改善耳周温度及血液循环,促进神经纤维的再生和侧支形成,且温通经络之力优于隔姜灸,疗效更佳[22-27]。故本研究选取针刺联合管灸治疗顽固性面瘫。

本研究结果表明,治疗组总有效率为91.30%(42/46),对照组总有效率为68.09%(32/47),治疗组疗效优于对照组(P<0.05)。治疗组患者治疗后H-B面神经功能分级优于对照组(P<0.05),且治疗组治疗后新发面瘫并发症发生率低于对照组(P<0.05),疗效更优,提示针刺结合管灸治疗顽固性面瘫的临床疗效优于针刺结合传统隔姜灸法。这是因为管灸相对于普通隔姜灸能更深入靠近面神经出孔处,温通经脉,益气活血,直达病所,故疗效更优。且根据患者自身描述,治疗组患者进行管灸治疗后,耳部温热效应持续时间明显长于对照组,这可能也是管灸温经通络作用优于隔姜灸组的原因之一,需要在今后的研究中进一步验证。同时既往耳道疱疹病毒感染患者较其他未感染者疗效差,口眼歪斜及面神经功能恢复更慢,且这一类患者更容易出现面瘫并发症,需要在疾病早期尽早足疗程、规范抗病毒治疗,以减轻神经损伤程度,尽可能保留神经功能。但纳入病例中部分患者因各种原因早期未规范、规律、正确治疗而导致疾病发展至顽固难治。

综上所述,针刺结合管灸治疗顽固性面瘫在改善症状、降低并发症、提高临床疗效等方面均优于针刺联合隔姜灸,具有临床指导意义。