《中医方剂大辞典》香疗防疫用药规律*

叶孟娜,景 蕊,吕 政,冯琪琪,张民杰,李耀林,秦艳虹

(山西中医药大学,山西 晋中 030619)

《说文解字》有云“疫,民皆疾也”,《字林》亦有“疫,病流行也”的论述。“疫”指的是具有流行性及致病性的疾病,古称之为瘟疫[1]。“死者大半”“死者十二三”“多绝户者”的景象就是疫强烈致病性的具体表现,抗疫也就成为了政府及医者的头等大事。我国历史悠久,大小疫灾频发,公元2年至1911年有文献记载的大疫就高达266次[2],中医药为我国民族延续做出了巨大的贡献。香疗作为中医治疗方法中的重要部分,其在防疫上发挥着重要作用。我国用香文化源远流长,“香之为用,从上古矣”,焚香、佩香、浴香、抹香作为香文化的突出代表,成为香疗的主体部分,较早运用于防疫,《后汉书》有“三月上巳溱洧两水之上”,“秉兰草,祓除不祥”,以及兰汤沐浴驱疫鬼,除疾病的记载[3]。随着历史的发展,香疗在防疫方面运用得更加广泛,并出现了相应的组方用药。而目前关于香疗防疫的研究大多是从理论层面进行的,缺乏对其整体上的认识及用药规律上的挖掘。《中医方剂大辞典》[4]是中医药行业内权威的方剂学文献成果,其收录了从秦到现代(1987年)约10万余首方剂,并保全了古方剂原貌,是值得参考和研究的医学方剂宝库。本研究收集了《中医方剂大辞典》中所有香疗防疫的相关方剂,并通过中医传承计算平台进行数据统计及分析,以探讨香疗防疫的用药规律,以期为香疗防疫组方提供数据理论支撑,并推动新药开发。

1 资料与方法

1.1 文献来源 本研究在国家卫生健康委员会颁布的《中医临床诊疗术语》[5]基础上结合古籍文献检索,拟定检索关键词,收集《中医方剂大辞典》主治病症中包涵“温疫”“温病”“瘟病”“疫病”“瘟疫”“疫疠”“温疫”“时疫”“天行”“时气”“疫毒”“时行”“疠气”“疫”“疠”“瘟”“秽”等字或词的方剂。

1.2 检索策略 检索一至十册《中医方剂大辞典》中主治病症或功效中包涵“温疫”“温 病”“瘟病”“疫 病”“瘟疫”“疫疠”“温 疫”“时 疫”“天行”“时 气”“疫 毒”“时 行”“疠 气”“疫”“疠”“瘟”“秽”等词的所有方剂,并将其主治、功效、使用方法、出处集中归纳制作成Excel表格。

1.3 纳入标准(1)《中医方剂大辞典》主治或功效中含有“温疫”“温病”“瘟病”“疫病”“瘟疫”“疫疠”“温疫”“时疫”“天行”“时气”“疫毒”“时行”“疠气”“疫”“疠”“瘟”“秽”的方剂。(2)使用方法中含有芳香疗法炉内燃之,绛囊佩带之,粉身,烟熏之,嗅之等含义的焚香、佩香、浴香、抹香方剂。

1.4 排除标准(1)方剂用药组成不完整者;(2)异名同方药者,保留一首;(3)主治功效记录完备,但功效有“疫”相关含义词语而主治中无治疗或预防瘟疫病症功效者;(4)主治为瘴疫者;(5)使用方法上为内服、点眼、吹鼻取涕、口含等非香疗的方剂。

1.5 数据的规范与数据库的建立

1.5.1 数据库的建立 严格按照纳入及排除标准进行筛选,最终获得101首方剂。筛选出的101首方剂的中药名称、使用方法、出处名称按照统一标准进行规范化处理,两人核验无误后将Excel表格传入中医传承计算平台3.0统计分析。

1.5.2 数据库的规范 101首方剂含有387味药,按照《中药大辞典》[6]、《中医大辞典》[7]、《中华人民共和国药典》[8]、《中华本草》[9]将中药别名、俗名、异名、处方名进行规范处理,如“锦纹大黄”“生大黄”“广锦纹”规范为“大黄”,“丹砂”“光明砂”“真朱”“明朱砂”“飞朱砂”统一为“朱砂”,“赤箭”“鬼督邮”统一为“天麻”,未查阅到药物按原名称录入。经规范化处理后,101首方剂中包含239味药,其中《中华人民共和国药典》收录药物有152味,《中药大辞典》《中医大辞典》《中华人民共和国药典》《中华本草》中均未查阅到药物者27项。

方剂使用方法按照表述内容理解后进行规范处理,如“荡身”“煎汤熏洗”规范为“浴香”,“烧一丸安床头边”“熏之”等规范为“焚香”,“鼻闻”“以绛香囊盛五七丸,悬床帐”“佩戴身上”等规范为“佩香”,“粉身”“扑全身”规范为“抹香”。101首方剂中有40首“焚香”方剂,38首“佩香”方剂,11首“抹香”及“浴香”方剂,12首“焚香”“佩香”两种方法皆可使用方剂。

方剂出处则按照《中医方剂大辞典》第十一册进行规范,书籍缩写名规范为古籍全名。

1.6 数据分析

1.6.1 统计分析 通过统计分析功能对香疗预防治疗瘟疫的方剂出处及用药频数、药性进行统计,并对筛选出的52个焚香、50个佩香方剂用药频率进行统计。

1.6.2 方剂分析 运用关联规则分析方法挖掘组方规律,支持度设置为“10”,置信度设置为“0.9”,得到常用药对及中药组合,进行相应的规则分析。通过无监督聚类分析(k-means算法)进行聚类找出香疗的核心组合,以可视化形式进行展现。

2 结 果

2.1 各朝代书籍及方剂分析 此研究共涉及书目66部,其中汉2部,晋1部,唐代4部,宋5部,明15部,清34部,近代2部,现代3部。(见表1)

表1 香疗防疫方剂书目出现朝代及相应朝代焚香防疫方剂在香疗防疫中的比重

2.2 药物频数分析 101首方剂涉及239味药物,总使用频数1 195,按药物频数由高到低排列,使用频数≥10的药物共有31味,其中前三分别为雄黄、苍术、朱砂,见表2;焚香方剂中使用频数≥10的药物共有16种,前三分别为苍术、雄黄、细辛,见表3;佩香方剂中使用频数≥10的药物共有16位,前三分别为雄黄、朱砂、麝香,见表4。

表2 香疗防疫方剂药物使用频数≥10 的药物

表3 焚香防疫方剂药物使用频数≥10 的药物

表4 佩香防疫方剂药物使用频数≥10 的药物

2.3 药物性味分析 对101首方剂药物以辛苦甘、温热为主,用药以解表药、活血化瘀药、理气药为主。(见图1)

图1 101 首香疗防疫方剂药物的性味功效统计图

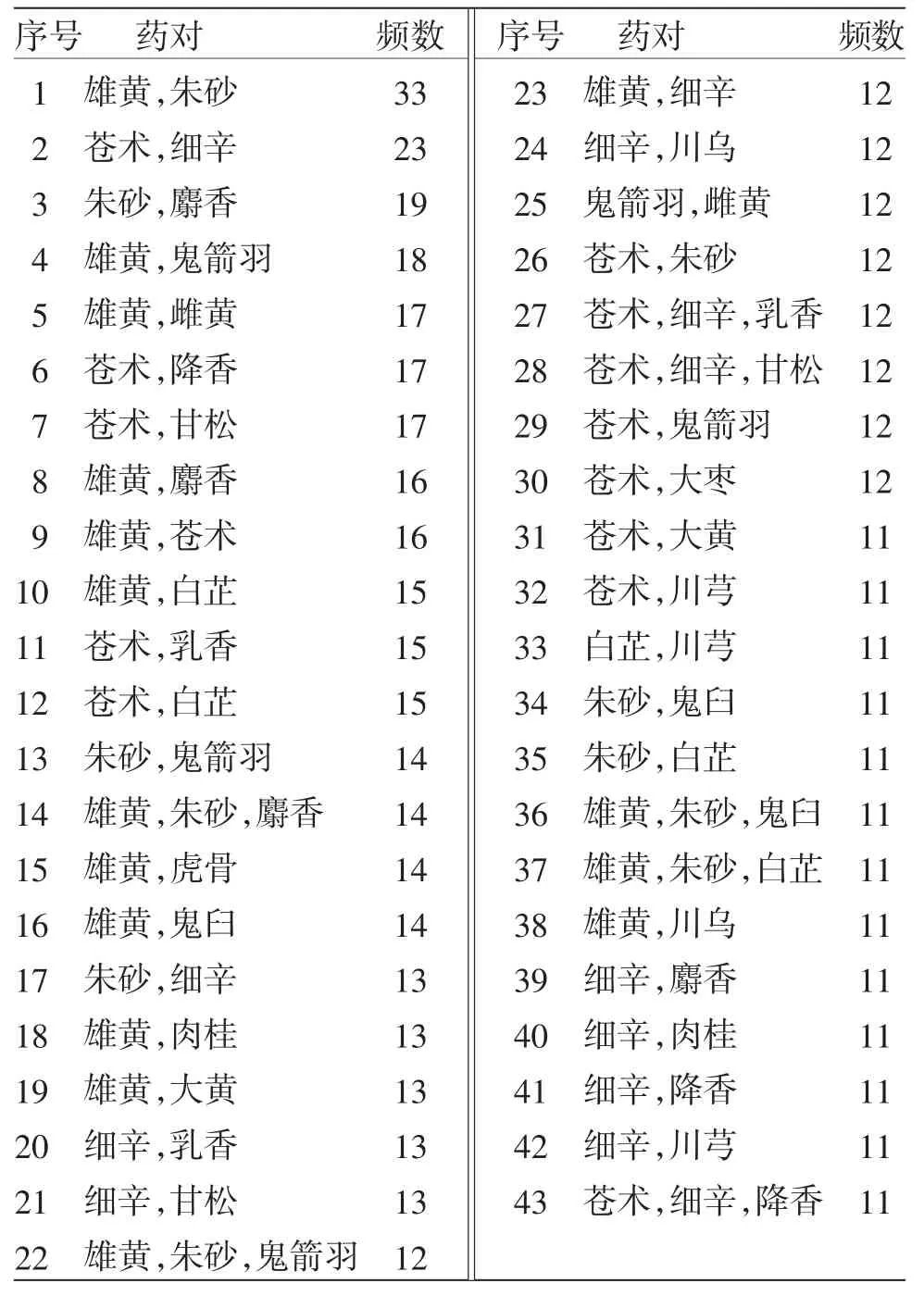

2.4 组方规律分析 运用关联规则对组方规律进行挖掘分析,支持度设置为“10”,获得60个药对组方及药物关系图,其中频数≥11的药对达43个,前三者为雄黄-朱砂、苍术-细辛、朱砂-麝香,见表5、图2。并对支持度为“10”,置信度为“0.8”的药对组方关联规则进行分析,见表6。

表5 香疗防疫常用药对组合(频数≥11)

表6 香疗防疫方剂用药规则分析(支持度:10,置信度:0.8)

图2 香疗防疫方剂药物网络展示图(支持度:10,置信度:0.8)

2.5 核心组方规律分析 运用中医传承计算软件中无监督聚类分析功能k-means算法将101个方剂分为3类,得出3个核心组方并通过回归模型展示,见表7、图3。

表7 无监督聚类香疗防疫方剂核心组方

图3 香疗防疫方剂无监督聚类分析图

3 讨 论

香疗是中医治疗方法的一部分,也是用香文化中的重要组成。我国用香历史悠久,早在先秦时期就存在着“取萧祭脂”和“秋兰以为佩”的用香典范,以及如“莽草以熏”灭虫防疫医疗用香的记载[10]。隋唐以前香多为贵族使用[11],预防性用香极少被大众接受。因此在我国第一次疫情高峰期——东汉至隋初[12]近3个世纪,香疗防疫未出现持续而稳定的发展。如魏晋时期,尽管香品增多合香普遍使用,但社会动荡、经济水平低,香疗仍多为上层社会使用,这一时期仅《肘后救卒方》涉及香疗防疫就能展现香疗发展的不良境况。与之相对应的是经济及文化高度繁荣的唐朝,并不是我国历史疫情流行高峰期[13],但“香风下移”[11],香疗防疫方剂在此大批量出现。两者相互佐证了药物的经济成本对治疗方案的发展产生着巨大的影响,社会稳定、经济发展及文化繁荣是医疗发展的重要背景。

本研究统计发现,汉、东晋、唐焚香防疫在香疗防疫中占比分别为1/3、0/7、2/19,而宋则达到了8/12,后续朝代焚香数量占比急剧增加,有成为香疗防疫主体的趋势。这与国家经济文化发展,香料品种增多,社会疾病状态密切相关。早期焚香主要是燃木祭天防疫,直到商周时期燃木的防疫疗效才受到重视,《周礼》出现了“司耀掌行火之政令,四时变国火以救时疾”随时节更换薪木防疫救疾的策略[14],但焚香防疫在宋代才出现跨越式发展。宋代香料贸易繁荣,南海丝绸之路甚至被喻为“香瓷之路”[15],香料价格下移,传入的檀香、乳香等气味浓郁,研发的“隔火熏香”方式能减少烟雾,为焚香发展提供了物质基础。文化上,两宋受佛道影响,焚香崇道仪式在此期趋于鼎盛[15]。疾病方面,宋朝位于我国疫情流行的第二高峰期。这都大力推动了宋代焚香防疫的发展。

总体上《中医方剂大辞典》收录的香疗防疫方剂中佩香及焚香方剂数量差别不大,两者总数占香疗防疫方剂的绝大部分,而抹香、浴香数量少,故本研究统计了香疗防疫及佩香、焚香的用药频数。雄黄在香疗防疫、佩香、焚香的药物使用中均位于前三,可见雄黄在香疗防疫中的重要作用。雄黄药用始载于《神农本草经》,药用历史悠久,具有“杀精物、恶鬼、邪气、百虫毒,胜五兵”之功,嗅之有异臭,气性剽悍,能辟恶。现代药理研究发现雄黄具有抗病毒及抑菌作用[16-17],能减少病毒细菌传播蔓延。煅烧雄黄还可以生成灭鼠杀虫[18]的三氧化二砷,减少动物源疫情,预防瘟疫。但是焚烧雄黄产生的物质易使人中毒,雄黄应作为佩香使用,减少焚烧,同样的朱砂及雌黄皆不应焚烧避免中毒事件的发生。

焚香及佩香方剂中的药物按照使用频数高低分别排列,发现两组方剂药物相似,使用频数大于10的前16味药物中,两组皆有的药物高达10味。焚香及佩香方剂选药组成具有相似性,且皆是通过呼吸道给药,焚香与佩香在选方配药上的细小差别可以忽略,香疗防疫方剂高频药物多富含挥发油,如苍术、细辛、白芷、麝香、川芎、肉桂、甘松等。中药挥发油具有抗菌及抗病毒活性作用[19],流行性疾病多由病毒及细菌引起,挥发油能有效抑制病毒及细菌活性,缓解疫情。

《避疫法》指出“气自空虚而来,亦欲其自空虚而去”,治疗疫病当从犯病位处祛邪达外,时疫之邪多从皮毛、口鼻而入,亦因从皮毛、口鼻而走。香疗防疫药物中以富含挥发油者使用频数高,含挥发油中药作为透皮促渗剂能促进药物从皮肤、口鼻吸收,同时发挥抗菌、抗病毒作用,从而控制瘟疫。有研究表明大部分作用于皮肤屏障的中药挥发油均来自于辛味中药[20]。辛能行能散,有开腠理之功,能通利邪气,促邪从皮毛而散。香疗防疫方剂药物以辛苦甘、温热为主的特点与富含挥发油药物均为辛味药物且以辛温为主[21]相一致,这也印证了香疗防疫药物以富含挥发油药物为主的结论。

香疗防疫方剂药物主要来源于解表药、活血化瘀药、理气药、温里药等。“邪之客于形也,必先舍于皮毛”[22]。《医方考》亦提出“疫气无形,由鼻而入”的瘟疫致病观点,肺之华在毛,开窍于鼻,瘟疫之邪首先犯肺,肺卫受邪,卫外失宣,“气自空虚而来,亦欲其自空虚而去”,治当以解表祛邪外出。瘟疫之邪又称为时毒,最早在《黄帝内经》中记有“正气存内”“避其毒气”的防疫之法,明代吴又可明确提出“今感疫气者,乃天地之毒气也”的观点,毒为邪盛,邪盛则传变迅速,气血易于壅滞,气机不运,升降息而气立孤危,病情恶化,当理气活血,营卫气运协调,营阴与卫阳运行周身,固护藩篱,抗邪达表,诸症缓解。香疗防疫主要是从解表、理气活血、温里杀虫角度进行的。尽管古代医家没有明确提出虫媒传播瘟疫的观点,但在与鼠疫等疾病的斗争过程中已经将灭鼠杀虫作为预防瘟疫的重要手段运用,在现代,动物源性疫情仍是重要的社会卫生问题。

本研究数据提示温阳预防瘟疫,这与瘟疫多为热病,当用清热药相背。但《黄帝内经》中“阳气者,若天与日”,“阳秘乃固”的观点已指出阳的重要地位,阳为身之正气,正气存内,邪不可干。温里阳以温煦激发生理功能,固密腠理,拒邪于外。东汉疫病流行,《伤寒论》以寒立论“温病”[23],用药以温影响后世,后世医师用药以辛温为主[24],直到明清气候回温期温病学说才蓬勃发展。瘟疫发病与气候相关,我国历史上的寒冷期是疫情的高发期[25],寒是瘟疫重要的致病因素,寒为阴邪易损伤阳气。从历史的纵向及学术发展的历程来看,温里在历史的进程中运用更为广泛。本次研究通过无监督聚类分析功能k-means找出的核心组方(朱砂,雄黄,附子,细辛,肉桂)能与之验证。尽管温里预防瘟疫在药物功效频数中占比较高,有理论和病因学支持,但是瘟疫以热性病多见,所以在搭配药物时应适当提高清热药比重。

香疗法预防瘟疫涉及的使用方法具有多样性,但以佩香及焚香为主。本研究通过中医传承计算平台,分析其药物组方规律及香疗的历史发展进程,找到了高频药物及用药模式,为创新香疗防疫组方提供了极大的便利。但是本研究是对古人经验用药进行的总结分析,可能有时代的局限性,而找出的核心方剂可运用于新方的创新,但其临床价值还有待验证。