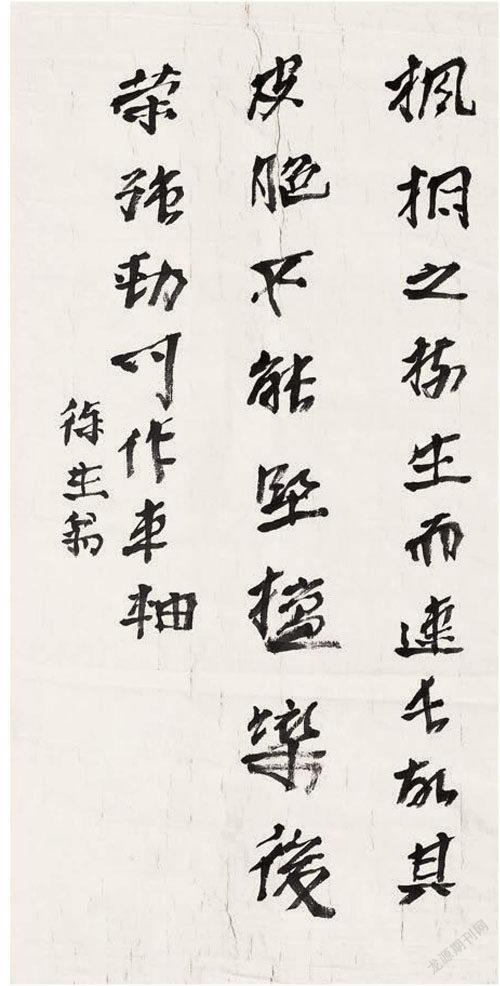

学造我法:徐生翁二题

谢权熠

关键词:生平 形象 风格 评定 歧路

孙洵在《民国书法史》中以书家之风格、路数将民国书家分为『以碑为主』『以帖为主』『碑帖兼写』『碑帖交融』四大类型,其中列出『碑帖交融』之重要书家五人,曰:沈曾植、郑文焯、曾熙、柳诒徵、钱振鐄。又列『碑帖交融』之『有一定影响的书法家』,得王闿运、樊增祥、王震、叶昌炽、赵熙、应均、吉亮工、齐白石、王瀣、张大千、谢无量、徐生翁,凡十二人。从艺术高度、深度来看,这些作者的重要与是值得商榷的,应该再加甄别而定。但孙先生的分类不失为一种对于艺术史风格和渊源的归类。他在叙述『碑帖交融』之『有一定影响的书法家』之前,对于『有一定影响的书法家』有一段说明,开宗明义地指出:『这一类书法家实际水平也相当精湛。有忙于政务、社会活动者,或为画名、印名所掩者,也有固守一地受局限者等。』[1]其所言『忙于政务、社会活动者』大约为王闿运、樊增祥诸人,『为画名、印名所掩者』,自是王震、齐白石、张大千等人,至于『固守一地受局限者』,显然是指徐生翁辈了。民国时期名家林立,尤其是通过交游、媒体、展览等多种途径,当时很多书画家因而享有声名。相对而言,徐生翁的足迹确实有限,他的影响力虽然不仅仅局限在绍兴及浙东地区,但相对于那些成名于北京、上海等大都市的书画名家,其在当时的知名度应该是无法比拟的。但是艺术史的书写不是以一时的声名来替换艺术本身的价值,随着时间的推移,那种干预艺术本身的种种环境、条件、信息被一一清退,艺术作品本身得到了清晰的显现,这也是近三十年来徐生翁的艺术一直引发广泛关注的原因。徐生翁艺术的声名,首先有赖于沈定庵不遗余力的宣扬,他撰写的《徐生翁年表》《徐生翁先生事略》等文章成为研究徐生翁生平、艺术不可或缺的重要文献。另外,徐生翁注重『独造』,张扬自我的艺术作品,与当代书坛力求突破传统、追求创新的精神相契合,从而引发广泛的关注,不断有人撰写文章,寄希从徐生翁生平、言论、作品出发,解读和寻觅徐生翁的艺术与思想。遗憾的是,徐生翁生平资料简略,对他生平很难进行详细和深入的了解,缺乏展开的基础,容易导向一种戏说的衍生,以至于研究陷入臆断和猜测。徐生翁的文章仅见《我学书画》一篇,历数其一生学习的甘苦。然而此文虽然简短,却是最能反映出他艺术思想的文字记录,值得关注,弥足珍贵。另见一些有限的题跋和零星的信件,题跋内容很少自撰,多是友人撰写内容,由他来书写,难得见到他自写的内容,其中文字古朴,也显见他具有深厚的功底。信件是给朋友和家人的,有涉及艺术的讨论,更多的则是家长里短,反映出徐生翁的个性和认知,这方面的研究尚待加强,这是更加真实的徐生翁,有利于构建其思想、交游和个人形象。除此以外尚有几首诗作,按照时人陈诵洛的评价:『生翁先生诗,写景独佳』『信手□□(拈来)都成妙境,非静观有得者不能也。』[2]从陈诵洛抄录徐生翁的一些诗作来看,他的这些评价应该说是客观和公允的。只是徐生翁的诗作实在太过寥落了。

关于徐生翁研究的薄弱环节是史料的缺失,但随着近几年有心人的挖掘和整理,这种情况有所改变。徐生翁育有十位子女,其子徐翁宇先生今年九十二岁,先后任黑龙江大学、南京外国语学院教授,为著名的俄语语言学家。其孙辈徐成宣等大多寓居绍兴。通过对徐氏子孙的采访,也得到一些新的信息,进一步充实了徐生翁的人生轨迹,其中有些内容与往昔所引之内容会有所出入,也一并列出,或稍加说明,聊备一说。在以往的研究中,往往以徐生翁本人署名『李徐』『李生翁』『徐生翁』作为其作品书风分段的依据,从宏观角度来看是较为合理的。但徐生翁在一生的创作生涯中,风格变化显著且存有反复、取舍的情况,笼统地按照署名的分段是粗线条式的勾勒。在尽可能收罗徐生翁作品的前提下,排比分析,势必有更加细微的发现,如果能在其中加以研究,一定有利于更加深刻地观照徐生翁的艺术和思想。本文的立意,期许在此。

徐生翁生平及其形象问题

出生与早年形迹

甲

徐生翁出生于光绪元年(一八七五)正月初一。按照沈定庵《徐生翁先生事略》的记载:『光绪元年农历正月初一诞生在绍兴檀渎村,原籍浙江淳安县。祖父来同是个农民,父亲润生做过商店文牍。他父亲出生后不久,就寄养在外婆家,外婆姓李,所以徐生翁早年署姓名李徐,中年用李生翁,六十八岁(一九四二)始复姓徐,仍名生翁,无字也无别号。六十八岁以前姓李是为了纪念他父亲的这段经历。他家在太平军进军浙江时,辗转来到绍兴,从此定居在绍兴了。』[3]

按照《徐生翁先生事略》的记载,『他家在太平军进军浙江时,辗转来到绍兴,从此定居在绍兴了。』咸丰八年(一八五八)四月,太平军攻占常山、开化,六月清军复之。十一月太平军攻占安徽桐城。此时徐生翁的原籍地淳安已在太平军包围圈中,形势危急。咸丰十年(一八六〇)三月,太平军克杭州。咸丰十一年(一八六一)四月,复占常山。十月,又占萧山、绍兴,再克杭州、诸暨等。由此看来,徐生翁父亲一家迁居绍兴的时间大约在咸丰朝的最后几个年头。徐生翁的出生,要在十多年以后。故而他的出生地自然是在绍兴了。

但是《徐生翁先生事略》所载与徐氏后人的描述有所出入。据徐生翁之子徐翁宇见告,他说:『我的爷爷早年生活在淳安,后到杭州做生意,开了一家錢庄,赚了不少钱。但是,诸行无常,他老人家英年早逝,三十多岁便驾鹤西行了。一下子便是家道中落,生活窘迫。于是,我父亲一家老小跑到了绍兴谋生。爷爷徐润生,奶奶单氏,高寿,活到了九十几岁。』[4]按照徐翁宇的描述, 徐生翁应是少年的时候由于父亲早逝而来到绍兴的。

又,《徐生翁先生事略》『(徐生翁)他父亲出生后不久,就寄养在外婆家,外婆姓李,所以徐生翁早年署姓名李徐,中年用李生翁,六十八岁(一九四二)始复姓徐,仍名生翁,无字也无别号。』在这一点上,徐翁宇的讲述也有所不同,他说:『我爷爷过世以后,家道中落,生活困难。我父亲便从小过继给一个李姓人家。』徐生翁之父徐润生英年早逝,当属实情,徐生翁自己也说:『父复早卒,家多事故』云云。[5]

综上所述,沈、徐两种说法,沈氏的描述:徐润生咸丰年间避兵来越,在绍兴檀渎生徐生翁。因为徐润生早年寄养在他的外婆家即李家,所以徐生翁姓李。徐氏的叙述:徐润生在杭州做生意,三十几岁过世,少年徐生翁来绍兴定居。少年徐生翁过继给一个李姓人家寄养。

沈、徐两人年龄相若,又都是徐生翁下一辈人,两者说辞不同,拈出俟考。《徐生翁先生事略》乃据作者一九六四年撰写的悼词修改而来,彼时徐生翁在绍兴的子女尚在,文字应该也出于家人的描述,部分与徐生翁《我学书画》的注文中的介绍相一致,应该是出于徐生翁的自我说明,故而可信度似更高一些。另外,《事略》说徐生翁在六十八岁由李生翁改为徐生翁,从目前留存的作品来看,是不准确的。应是一九四五年(民国三十四年,乙酉)时年七十一岁的时候才改为徐生翁,具体时间大约在初夏之际。[

乙

由于父亲早逝,徐生翁早年生活清苦,求学受困,主要靠自学坚持读书与书画的研习。二十五岁师事邻居周星诒(一八三三—一九〇四),周工于诗文书画,为越中前辈,徐生翁在青年时期从其问学,这是他重要的学习阶段和经历。到了三十岁左右,徐生翁善书画之名已动越中。其子徐翁宇说:『父亲徐生翁自学成才,靠一部《康熙字典》学习四书五经,后来主攻书画,三十岁即以书画名世,创建了自己独特的艺术风格。』[7]寥寥数语,道尽了徐生翁早年的苦学。

徐生翁早年行迹阙如,目前可知他在四十一岁时与陈子慎、陈诵洛父子的一次相聚,从中可知他与陈氏父子早已相熟且往来密切。陈家在绍兴试弄开有绸庄,家底殷实。陈家虽然是商人,但父子二人皆好读书。陈子慎『诗文自幼年时,本所素习,而尤爱为诗,数十年来吟咏不废。』[8]陈诵洛(一八九七—一九六五)更是少年早慧,与徐生翁、太虚等父执辈亦师亦友,不分彼此。陈诵洛后来出任天津县长,为津门诗人之翘楚。

今存徐生翁《致子慎先生札》:『子慎先生左右,辱教敬悉。儿辈恙近虽稍瘉,而拙荆喉患复作。扁书稍暇就政,酒资清(请)留尊处,容便走饮也。顺颂大安。弟李徐复上。九月十一日。』[9]此札短短数语,所论多私事,又约『容便走饮』,足见饮酒相会当属常事,亦见两人关系之一斑也。

民国四年(一九一五,乙卯)十二月十六日,徐生翁偕友人余泊庐访陈子慎、陈诵洛父子于德馨堂。陈子慎出所藏王献之《玉版十三行》等法书,与徐生翁一同探讨研习。陈诵洛对徐生翁与众人评鉴法书的情况赋诗以记:『奇文资谈赏,共将疑义析。况复精鉴古,书画与金石。眼如岩下石,犀照无所及。真赝可立分,辨别明且覈。综其所立论,莫不探奥赜。问君胡为然,具此大知识。自愧方寸地,常有流埃积。得君相与语,顿觉胸为辟。如竹入屋明,如月入潭白。安得影夕聚,长获三友益。』[10]陈诵洛在诗中描述了徐生翁鉴定法书的能力,也展现出他在中年时期与越中名士之间交往的景况。晚年徐生翁出任文管会委员,鉴定书画,整理越中旧迹,并非以越中名书家充任其事,而是本身就具有鉴定的能力,许多越中旧藏很可能都经过他的甄别。相对书画而言,那位小徐生翁二十二岁的少年陈诵洛,他的兴趣显然不在书画,而在诗词。当徐生翁与友人欣赏了陈子慎的藏品,随后会一如往常的『走饮』一番,酒足饭饱之际,少年陈诵洛乘机提出游览鉴湖快阁的建议,生翁与友人欣然同意,与这位后生买舟游湖。此时正值腊月,绍兴水乡一片寒气,稽山鉴水,别样雅致,舟行湖上,更有寒翠不可方物者。事后,陈诵洛又赋一诗寄徐生翁,再次记录与他同游快阁的心情:『白云杳然去,无情水自流。惊心芳草绿,回首落花愁。醉后碧天坠,吟余大地秋。古人如可作,与子且优游。』[11]陳诵洛在这首诗中把徐生翁引为一起『优游』的知己,正是因为徐生翁对于自然的喜爱。诚如徐翁宇所追忆的那样:『父亲徐生翁喜欢自然,喜欢山水,他最喜欢去山上走走看看,各种树木花草,他从中去接受启发、寻找灵感。小时候他就经常带着我到会稽山上去玩。』[

报刊中的徐生翁形象

在传统媒体中,报纸杂志是一种最为常见、最为有效的传播途径。在民国时期,报刊林立,书画家也以之为介,声播南北。徐生翁在世时,其作品照片、文字介绍亦刊发其间。其中以章廷骥《纪李生翁事》和施叔范《记李生翁》两文最有代表性。两篇文章性质稍有不同,但两者从不同角度入手,勾勒出徐生翁个性迥然的两个侧面。对于大众视野中徐生翁形象的构建,具有重要导向作用。

章廷骥《纪李生翁事》刊发于一九三四年《越国春秋》总第五十九期,此时徐生翁年六十,书风鹤立,声名日隆。『大江南北,愈称先生作古木、幽花,自成馨逸,金石书画,横绝千秋,前无古人,后无来者。』[13]《纪李生翁事》一文并没有对徐生翁展开详细的描述介绍,文章所叙为徐生翁的一个故事,因为他擅书法以外尤善绘画,一富翁求之不得,设计亲近,最后如愿以后遁去。词句亦简,念其文章不长,兹抄录于此:

李徐,号生翁,为越中名书家,然人但知其书之工,而不知其画尤精也。生翁有癖性,不惬其意者,虽金钱势位,不能胁其作一笔。曾乡间有富翁某者,慕生翁名,浼人求之,不得。乃百计谋与生翁相识,不久果被如愿,于是时加馈赠,对于生翁所嘱,无不力为,然绝不提及书画之事。如是数年,生翁亦觉其人无忤。某日,又送菱至。平时富翁所馈物虽微,必亲手送来,以示其殷勤。是日,生翁因屡受其馈而无所报,意良歉,乃曰:『老何殷勤,其亦又需我之处乎?』富翁曰:『无他,欲得君墨宝耳!』生翁曰:『可!』富翁出纸二,生翁提笔欲书,富翁止之,生翁讯曰:『何为?』富翁曰:『我所欲求者画耳。』生翁曰:『君亦知我画乎?』富翁曰:『然,君画良佳!』生翁乃作而与之,然富翁从此绝迹不来矣。[14

《越国春秋》是一本在杭州编印的休闲杂志,标榜『握住了时代的动向』『站在了时代的尖端上』云云[15],不过是宣传广告词汇,所刊多趣闻故事,有些还在文章尾部作一首打油诗,是传统小说家的惯用伎俩。它也刊发一些照片(风景、美人之属),注重图文并茂。为了贴近社会现实,也写民国时期各类人物事件,娓娓道来,会心一笑,实属小说家笔,不可深信。《纪李生翁事》所描述的情节总有一种似曾相识的感受,皆是名人受骗的故事。徐生翁在此文的人物设定就是按照其本色出发,说他是『越中名书家』『有癖性,不惬其意者,虽金钱势位,不能胁其作一笔。』这里的徐生翁形象和真实的徐生翁形象是一致的。据徐生翁儿媳章氏见告:『徐生翁一生对日本人及通日汉奸怀有国仇家恨,凡曾当过汉奸的人求书,皆婉言拒绝。时生活贫困,家人靠糊火柴盒、作锡箔纸等度日,其为之打下手,数纸张之类,乃告来人:我手不行了,写不了啦。你看,都在做这样的事情了。』[16]其以书画名,但是『有癖性』,不受强权、金钱的诱惑而书写,这也使故事更具有一种迷惑性,以为徐生翁真有其事一般。在此之前,王瞻民《越中历代画人传》中即有评价徐生翁曰:『李徐字安伯,号生翁,会稽人,性狷介,不妄与人交。善书法,以秦汉六朝之笔,运以己意,有耻与人同之志,画也高情迈俗, 古拙可爱。』[17]其中徐生翁『性狷介,不妄与人交』的个性正与『有癖性』相契合。

施叔范《记李生翁》一文刊发于一九四六年《七日谈》(第二十期),系作者一九四五春访徐生翁于宅第,[18]与《纪李生翁事》不同,这是一篇具有强烈记录性的文字,属于作者亲眼所见亲耳所闻,真实再现了徐生翁的生活状态与人物形象。文中记录了先生近年来的一些情况。一是他的生活状态。绍兴沦陷时地方要员贺扬灵曾试图将之迎往天目山避难,徐生翁以家庭人口太多而婉谢。一家『端居绍城,不避亦不屈。寇索其书,则辞以腕病,伪新贵求之,更谢以心疾。于是人如不食字之仙蠹,长与白米无缘矣。』[19]清贞奇苦的形象跃然纸上。徐生翁『性狷介,不妄与人交』『有癖性』的性格再一次得到印证。

二是施叔范为徐生翁书所作诗:『七年吾不死,再到石帆山。春雨茶仍绿,废堂燕怯还。凄然长夜话,老矣故人颜。多累田园在,忍能笔共删。绝念城中李,坚如涧上松。时危甘掩抑,腕病禁蛇龙。傲骨炊三釜,单衣过一冬。还怜诗意苦,为我一书封。』施叔范另有一诗《怀徐生翁》曰:『绝意城中李,坚如涧上松。雪深断爨火,腕病惊蛇龙。掩袖不东视,洗襟有北风。诗灯阁非远,僵卧倔强翁。』[20]两相对照,此诗应是从前诗中化出,再次描寫并深化了徐生翁的人物形象。其中『禁』『惊』两字分而用之,寄意不同。『腕病禁蛇龙』写其托病不写之气节,而『腕病惊蛇龙』写其创作勤劬而精妙。至于诗中『绝意城中李,坚如涧上松』,辄一再以清初著名的遗民徐枋相媲,以之彰显徐生翁不屈于形势,不屈于兵火,茕茕孑立的大丈夫形象。

三是徐生翁的创作和改名问题。徐生翁告曰:『吾耳益重听矣,今已复姓为徐矣,留不久矣,死无憾矣。』徐生翁夫人告曰『翁年来作书益苦,谓笔笔要脱尽碑帖,每成一联,撕而复写,写而复撕,累日不休』云云。徐生翁的态度决绝:『往年不死,岂谓余生尚难逃饥冻劫耶?吾书吾自乐耳,讵必人知?吾姓固是徐,无可久假?』足见徐生翁对改回徐姓的重视以及对于书法风格不求人知、坚持自我的艺术态度。作者又有记萧蜕庵评徐生翁书法:『生翁之字,真不食人间烟火者,吾辈追踪抗手,似须来生!』

徐生翁书法的追求和品评

『撕而复写,写而复撕,累日不休』是徐生翁书法的创作态度,他的创作是不从众、不随流,一句『吾书吾自乐耳,讵必人知?』其背后是一种极大的自信,也是无限的寂寞。自署名『徐生翁』以后,其书法更加追求一种质朴、古拙,字形挪动,点画收敛,诚如他自己的说明:『我的书画要避免取巧,要笔少意多,又要出于自然。』[21]在这样的艺术理念下,他的作品脱离早年写意爽快之笔,形成了迥然不同的艺术风格。这种转变具有冒险性,使得他的受众有所缩小,面临一种曲高和寡的现实际遇。这种状况时至今日也未曾改变,评论者大多能理解徐生翁早年、中年的书法取向和艺术面貌,对于其晚年的书法则似乎有所保留。徐生翁『讵必人知』的答复犹言在耳,尤似一语成谶。

在评论、研究徐生翁书法的时候,书风的转变和演化是一个重要的内容,不同时期具有不同的审美追求,而这种追求的过程是反复和逐渐推进的,甚至有重大的舍弃和改变。徐生翁并非一成不变的艺术家,所以要用概括一种面目的词汇来统摄其一生的艺术成就,往往是不精准的,也是徒劳的。

『青藤传灯』的节点

今人论徐生翁,喜用『青藤今日有传灯』一语,这是同邑王素臧的诗句。王氏诗句初见,乃出于陈诵洛之转引,原诗一开始并非如此。

一九二〇年九月,陈诵洛天津《益世报》开始连载系列文章《侠龛随笔》,十一月二十七日专门介绍徐生翁,他在文章里对徐生翁书法高度评价,并首先出现了王氏描写徐生翁书法的诗句:『李生翁先生作书,神妙独到秋毫端。香光称米海岳「无垂不缩,无往不收」,此八字堪移赠也。王素臧先生诗曰:「生翁书画古青藤,体貌清癯似老僧。三百年来一支笔,北碑南帖有传灯。」』[22]此时徐生翁四十五岁,书风初具规模,取法明显受到徐渭影响,有青藤遗韵,点画俊瘦,巧妙借用隶法,注重横向取势,已见写意旨趣。说他『体貌清癯』写其人亦堪写其书法的特征。这里所引王素臧诗的后两句是『三百年来一支笔,北碑南帖有传灯』,与孙洵在《民国书法史》对于徐生翁艺术的定位相同,即归纳在『碑帖融合』一类,对北碑南帖有所传承。结合徐生翁作品:取法徐渭,又注重碑帖,掺入隶法。两相比较,王氏的诗句描写极为适合。他还用『三百年来一支笔』高扬徐生翁的书法,这句话在之后的诗评中仍然被予以保留。

一九二六年十一月,寓居天津的陈诵洛回到绍兴,第二天便访徐生翁于城东宅第,老友相见谈兴甚足,迟至垂暮方散去。陈诵洛在《南归志》中写道:『生翁工书画,同县王素臧赠诗:「三百年来一支笔,青藤今日有传灯。」又,张子京赠诗:「羡尔幽居澹宦情,依依孺慕乐真诚。」可见其为人。所居为毛西河女弟子徐昭华「青未了阁」旧址,地僻人迹罕到。君亦杜门简出。独与余为忘年之交。出示近诗,为章天觉题翟琴峰山水画卷:「野风发发水沄沄,江上人家冷夕曛。如此波光不荡桨,朝朝闲煞白鸥群。」风声独在渔洋、竹垞之间。』[23]这里他讲述了徐生翁居住地的历史渊源,同时再次出现王素臧对徐生翁品评的诗句,其曰:『三百年来一支笔,青藤今日有传灯』与六年前的后两句诗『三百年来一支笔,北碑南帖有传灯』句式、平仄相同,显然是对于前诗的修订。此诗前面两句虽然未经写出,一定也是有所调整,否则『生翁书画古青藤』继以『青藤今日有传灯』,显见重出,岂不犯了作诗之忌讳。一九二六年期间的徐生翁书法风貌,用笔淋漓,注重铺毫,大气酣畅。今藏于绍兴博物馆的行书《普贤观经》条幅正是这个时候的代表作品,较之六年前的书写,更富徐渭书画的写意精神,且更寓个人面貌。陈诵洛本人即是著名的诗人,他对于王素臧前后诗句的改动必然有所发现。随着时间的推移和徐生翁书法风格的逐渐发展,他继承发展徐渭的艺术精神。王素臧的诗句『三百年来一支笔,青藤今日有传灯』改得正是时候,一笔勾出了徐生翁这一阶段艺术的状态、高度。徐生翁虽然自己宣告:『我学习涂抹数十年,皆自造意,未尝师过一人,宗过一家。』[24]这种描述是他的一种理想,也是他努力的方向,不能以晚年的说辞完全来否定早年的行为。比如他说自己『无字无别号』,但他早年字安伯,同时代人或称其字,他自己也刻有印章,这是不争的事实。所以他说自己『未尝师过一人,宗过一家』,亦可作如是观。徐生翁早年关注徐渭,还关注陈淳书画,揣摩细致,艺术风格受到他们的启发和影响。徐生翁给工作于上海的儿子徐翁雁写过很多信,其中两封信中讲到留心买画册的问题。其一曰:『前日你寄来一本花卉印本甚好。如果将来有徐天池的粗笔画,留心有的看到买一本。』[25]其二曰:『翁雁来禀收阅。一切事已详我三十日函中,画萃不佳。如旧货摊上遇有徐天池、陈白阳、李晴江等粗笔印本,如价值便宜,随便买几本。但不必特地去寻觅也。一切事须谨慎。父字,十一月三日。』[26]这两封信都谈及可买些画册供他研习,但细细玩味其中的语气,看似同样的关照下还存在一丝丝的不同。相同之处是徐生翁关注的主体是徐渭等这一类书画家作品,并且一贯地要求购买『粗笔』类的作品印本。这也可以窥视他对于书画的审美倾向,他并不关注和追求精细华丽的风格。这两封信就书法风格来看,前一封大约写于中年时期,这也正是他极为关注徐渭、陈淳等作品,对此兴趣盎然并有所取法的时候。他说『如果将来有徐天池的粗笔画,留心有的看到买一本』,表述直接而明确,他是希望买一本参详研究。后一封写于晚年,点画奇崛,笔笔顿挫,笔笔转折,犹如稚子执笔,已然脱去了取法徐渭的痕迹,不复见写意之笔了。他说『如价值便宜,随便买几本。但不必特地去寻觅也』,对于这些作品他还是比较在意的,但已经不像原先那么强烈,不是刻意去寻访这些人的印本了。

徐生翁的学习方法是入古而离古,据其子徐翁宇介绍:『他(指徐生翁)学书画,是要似古,但又要离古。那个时候纸张很贵,但是他要写到满意。他是喜欢静下来思考的人,总是反复的琢磨,反复的写。如果有和古人像的地方他反而警惕,他要写出自己,写出自然。他写的不满意,就重写,自己还要倒贴纸张。母亲在边上说「可以了!」,他却说「不行」,一定要写到满意。』[27]徐生翁的学习方式是先向古人学习,精研其奥妙、变化,思考他的风格,一旦入古,便要做出最为彻底的『反叛』,要无一笔有古人,无一笔不是自己,这就是他『笔笔要脱尽碑帖』的艺术创作。在施叔范造访的时候应该是他实践的关键时期,从此以后他与之前所学种种实质上做了一种了断,这种了断是在风格面貌上,更是在一点一画之中。那么回头再看王素臧『三百年来一支笔,青藤今日有传灯』诗评,用『三百年來一支笔』论其笔力抗鼎,异军突起,还算恰如其分,但是用『青藤今日有传灯』虽然合乎徐生翁对徐渭艺术创作精神的继承和发扬,但是否是徐渭艺术之『传灯』,他本人恐怕是不满足的。就像他的书法一度为人称之为『孩儿体』,对于这个问题,他在生前就已经极力撇清,不予承认。

自我认识和追求

众所周知,在中国书画鉴定当中,书画的好坏是一回事,书画的真伪又是一回事。在讨论一个艺术家时,首先面对的是其作品的真伪问题,因为只有在真的基础上才可以展开对其艺术的分析与研究。一个优秀的艺术家,他一定具有高质量的作品,但是并非所有的作品都堪称优秀,有些作品是真的,但是属于不成功的范畴,为有失书画家水准者,这种情况的出现也完全正常,应该存在于创作的过程中,尤其是愈具有开创能力的作者。对于书法创作,一方面,作品受制于作者本人主体状况与客观的外在环境。另一方面,书画创作在求新求变的过程中未必是一帆风顺,无法避免出现失败的尝试,有很多不确定性,有很多不成熟处。失败的尝试并非毫无意义,由此重新审视,才是开拓新境地的起点。

徐生翁的作品整体来看都具有极高的艺术造诣,这些作品是在徐生翁反复书写以后才流出徐家,诚如徐生翁自道甘苦:『有时作一帧画、写一张字,要换上多少纸,若冶金之以铸而就者极罕。』[28]创作顺利的现象居然是『极罕』出现,与一般文人书写信手拈来形成了巨大的反差,他是具有强烈创作概念的书法家,这一点上他和以往及同时代的大多数书法家都不一样。徐生翁在将自己作品面世之前,淘汰不满意的作品,审核过程异常严格,面对每一件作品都是在用一种高要求、高标准去衡量,客观上保证了徐生翁作品展现出来的艺术质量。即便如此,徐生翁对于自己的创作还是不无遗憾。他虽然坚持自造,这种高目标、高要求始终坚守,但是他自己也承认『有时也走入歧途,及至自觉不知已费去了多少年月。』[29]徐生翁在走入歧途后最终会自我审视,发现自己的问题,这是一种极为敏锐的艺术感知,但是从走入到发现,有时候是短时间的徘徊和曲折,有时候可能会持续一段时间。这种情况书家只要稍加警觉,自然会有所发现。王羲之在观看了李斯、蔡邕等碑刻后,发现自己『学卫夫人书,徒费年月耳。』[30]王羲之的感叹实际上就是一种觉醒,他也因此而更加明确了自己学书的方向。

徐生翁在书法创作上是否存在『入歧途』?如果有,那么这个时间段又在哪里?从徐生翁作品的时间排比来看,他在署名『李生翁』的时候正是他书风转变的关键时刻,他具有各种尝试,留存下来的风貌较为丰富。其中有一路书法点画细长,用笔尖刻,结字虽多奇崛动荡,但是多留人工痕迹,于自然争让尚有距离,点画组合也颇见凌乱,严重违背了他追求『笔少意足』的书法追求。如《论皇象书》《米芾诗》等立轴作品即属此例。但也正是这一『入歧途』的经历,使徐生翁更加理解了自然之妙,更加领悟了『笔少意足』的必要,之后的作品在点画上表现凝练,于此做了一种大幅度的转变。书法的风格演变,可以是做加法,不断地吸收丰富,但同时也可以是做减法,不断地调整、舍去。那么问题是徐生翁『入歧路』的书法作品是否应该是关注、评价、研究他书法的参考,答案自然是肯定的。因为这一类作品恰恰反映出他当时的思考和实践。即使他晚年大量销毁了自己不满意的作品,但是那些作品在书写之时他是满意的,是其书法和书法实践、审美的反映和见证。应当指出的是,当时不满意和当时满意但之后的不满意,这两种情况是有差别的,考量一个书法家时,需要看当时的认识,毕竟人的认识在不断转变,或提升、徘徊、后退,不一而足。

在讨论徐生翁书法的时候,往往还会关注到镌刻于绍兴香炉峰石壁间的大字《心经》,这一刻石由于地处佛教圣地,瞻仰观光者众多,具有很高的知名度和熟识度。但是这件作品是无法作为徐生翁书法来展开讨论的,因为当时徐生翁就指出此刻严重失真,已经脱离了自己书法的面目和旨趣,他并不认可这件是他的作品了。

结语

徐生翁是近代书法史上一位极为特殊的书法家,在书家林立的近代,徐生翁具有强烈的书法创作意识。他甘于平淡,甘于寂寞,安贫乐道如颜渊。徐生翁在书法上倾入了巨大的精力和时间,其收获的成绩也是斐然的。他的书法和书学思想,近几十年来不断为人所关注、研究,逐渐由当时隅于越中的名家凸显为近百年来杰出的书法家之一,这是艺术史对他客观的评价。徐生翁一生经历晚清、民国、新中国,饱受苦难,新中国成立后因受聘浙江省文史馆馆员和绍兴文物管理委员会委员,使其生活得到了改善,甚至还以津贴支持子女的生活。徐生翁的晚年本可以含贻弄孙为主,但是他依旧不改初心,除了读书、写字,终日沉默寡言,始终沉醉在他对书法的研究和思考当中。越中书画家李鸿梁曾评价徐生翁是『一代书家,三世寒士』,此亦堪为知己之论。