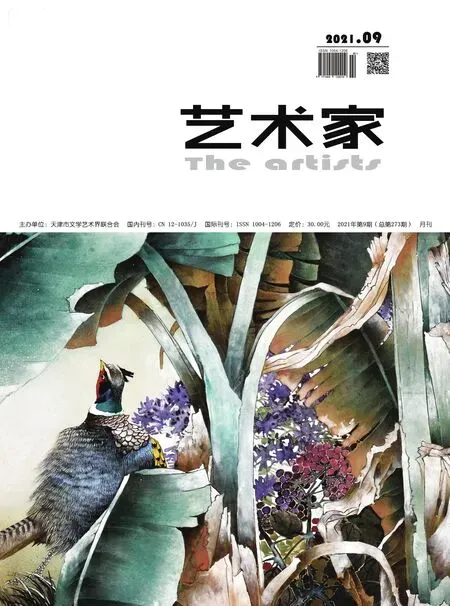

基于乡土题材的花鸟画创作实践

□郝亦博 广西师范大学美术学院

一、选题背景

21 世纪是发展快速的时代,回归故乡、体验乡土生活是当下大部分人所向往的。国画作为中国的传统绘画,以故乡为题,也更贴合传统寓意。本次创作寓意的源头则是来自元曲作家马致远的《天净沙·秋思》,其首句提到了“枯藤”“老树”“昏鸦”,荒凉凋谢的蒿草,孤枯败落的藤枝,蔓缠在饱经沧桑的老树上,时不交运的“昏鸦”,呱呱的叫声,声声催人心魄,把秋日黄昏的氛围一下子卷入落魄浪人的心里。其所描绘的沧桑哀凉之景实属感人,寄托了作者对故乡的思念之情,虽语义简短,却意蕴深远。

此次创作旨在表现山西老家的一草一木,尤其是秋冬季的杨树。杨树是一种散生在温带和寒温带的森林树种,主要生长在中国的北部地区,秋冬季,其生存环境则变得寒冷且恶劣。相关调查显示,秋冬季的低温天气使部分杨树枝干出现断裂,且土壤肥力下降,造成危害杨树的病原微生物大量累积,一旦环境条件达到一定程度,微生物会大量繁殖,对杨树本身的危害大大提高,严重时会致使树木腐烂,快速枯死,但部分坚毅的杨树如体内有抗性的,大多能存活。所以,人们认为它具有挺拔、坚毅,战胜艰苦环境等独特品质。通过查找网络和书籍等资料,笔者发现这一带的树、鸟和坡地都有着不一般的特点,非常符合我们想要表达的意境,将其放入画面中,可以为画作增光添彩。

二、花鸟画创作思路

(一)草图构思

创作的草图需经历多次修改,不断完善和进步,最终成稿。小稿大部分采用任伯年大师的构图,据了解,他是兼工带写方面的大师,其画法开辟了花鸟画的新天地,并对近代花鸟画产生了深远的影响。

草图从开始构思到定稿经历了十几次的修改,其间,笔者通过实地观察写生,上网查找资料及翻阅当地的一些文献,才确定以枯藤杨树作为本次创作的主要对象。不过虽然有主体对象,但还缺少相应的兴趣点,于是,笔者开始搜寻和查找在杨树上栖息的,且能符合创作意境的动物,但这着实存在难度。在网络和实地的多次查找下,笔者终于找到了突破口,有一种鸟类——乌鸦,不仅符合创作意境,还长期栖息于此,于是笔者对它展开了详细的调查,并最终以长期栖息在杨树周围的乌鸦作为动态的兴趣点来入画。

笔者根据乌鸦的生活习性,配合杨树进行构图设计,据乌鸦百科中所述:其一,乌鸦是群居动物,喜欢成对出现,常以3~4 只开展小群体活动,所以选择4 只;其二,山西的杨树处于针阔叶混交林带,这种林带非常适合乌鸦栖息和生存,尤其是秋冬季节的杨树,因其枯藤的分布构造和疏密程度更适合乌鸦作为栖息地,所以4 只乌鸦以休息的姿态来表现,并与树形成配合,且姿态均不一样,有歪头的、向下看的,还有正视的;其三,乌鸦主要以腐肉和农作物为食,且主要在地上觅食,所以不打算以觅食为动态。小枝上的嫩叶和枯树苍老的主干需形成对比,远景以当地秋坡来衬托主体,其土质以暗棕壤为主,秋季偏冷,因其特殊土质,内部迅速形成冻层,且大部分硅酸脱水析出,附着于表面,形成近似于荒漠土质的灰棕色土壤,其明显有别于大部分城市地区的土壤。所以,到后期绘画阶段,笔者尝试寻找不一样的表现手法,让秋坡能够更好地衬托出主体,表现出画面内在的意境。至此,所有物象都有了不一般的切入点,创作的草图也终于确定下来。

(二)绘画构思

在本次写生创作中,笔者通过将理论研究与绘画实践相结合,在进行花鸟画创作时,首先对家乡的杨树及其附近动植物进行大量写生,利用丰富的写生稿,分析组合成新的构图,再研究它们的生长习性及相应的生长环境;在学习过程中将书籍和网络资料相结合,重点探索突出杨树最具美感的季节,对杨树的沧桑哀凉之感进行深层次的探索和研究。

众所周知,构图对中国画起着至关重要的作用,也是画面的一种形式美,它的原理主要来自前辈艺术家的实践和总结,要求我们不断学习,体验生活,走进大自然,抒发自己的感受。笔者翻阅了任伯年、王雪涛等诸位大师的相关资料,学习了其中的构图技巧及技法,受益匪浅。

绘画形式可以水墨画技巧进行表现,以兼工带写为主。我们在绘制完放大稿后即可开始笔墨绘制,当然,在绘制前还需进行相应的笔墨练习,尝试找出适合自己创作的表现形式。最终,笔者在感受家乡自然之美的同时,用自己的笔墨来描绘家乡的万物,让画面流露出浓郁的乡土风情,循序渐进地让人感受到笔者对故乡的思念之情[1]。

三、花鸟画的创作过程

(一)初期定稿

笔者之所以选取这样一个主题是想通过家乡杨树的沧桑、哀凉之美寄托对故乡的思念和回忆之情,这也是笔者创作的最终立意。杨树的这种沧桑、哀凉之美不禁让笔者回忆起故乡的一草一木,回忆起哺育自己的家乡,回忆起和饱经沧桑的杨树一样经历的种种往事。这种美反映出杨树坚毅、执着的本质,也间接地表达了笔者内心深处的感悟。

在确定大方向后,笔者开始绘制小稿,从早期一棵孤零零的树,到后来增加的乌鸦,以及那盘根错节的枯藤,还有远景的秋坡等,可以明显地感受到,画面更丰富了,物象也比以前更细致了,构图形式也开始呈现出独有的美感。

然而过程并不是一帆风顺的,笔者也遇到了许多问题,特别是针对树、鸟的结构和姿态多次在画面上未明显地表达出来。如鸟是怎样的动态,为何是这个数量;如何进一步增强主干的沧桑感,体现老干到小枝老嫩程度的变化;如何进一步丰富画面的乡土情怀,表现其独特之处,这都是笔者必须思考和解决的。为了解决这些问题,笔者开始耐心查找资料,参考书籍里的花鸟作品,分析构图和绘画方式,以及乌鸦的解剖结构,摸索其生活习性,实地观察杨树的生长规律,及其生长的土壤。在克服了这些困难后,最终完成了小稿的绘制。

(二)中期放大

创作中期的任务是完成放大稿。虽然小稿已经定下,但毕竟小稿尺幅有限,有些地方不便描绘,而且也看不清楚,还需放大后再详细刻画。在放大的阶段,笔者需通过精雕细琢,将树和鸟的质感刻画出来,为正式绘画打下良好的基础。所以,在这个阶段,笔者开始用五尺硬纸重新打稿。

放大时,笔者要先明确顺序,先定好每个物象的准确位置,再将其一点点地刻画并呈现出来。其一是对杨树的主干和中小枝进行深入刻画,走线时须符合树干的长势,画出来的线要像树的表皮一样自然,充分体现出树的沧桑感;其二是枝到叶的部分需精细刻画,这一部分有点复杂,笔者需要理清前后关系后,再进一步深入刻画。较为重要的是由主干到中小枝产生的老到嫩的变化,以及疏密关系需仔细分析后再进行刻画。作为衬托主体的秋坡则要体现出近、中、远三个层次。

最后是针对乌鸦的绘画,笔者在画了一半时发现乌鸦的特点似乎没能体现得淋漓尽致,如爪子、羽毛和眼的造型还需雕琢。在绘画多次后,笔者发现还是缺少素材,进展较慢,于是再次翻阅自己的写生稿,认真思考乌鸦的骨骼和结构,并反复临摹和练习,在练习中产生了新的想法,即在表现乌鸦时加入“鬼气”的特点,让它的形象更加锐利,突出它独有的特点。在解决了上述这些问题后,笔者最终完成了大稿绘制。

(三)后期深入

到了创作后期主要是用宣纸进行绘画。笔者先用铅笔在宣纸上把放大稿一点点临摹出来,上墨时尽量有浓有淡,趁笔墨未干,快速画出浓淡的效果,为下一步的刻画做好铺垫,特别是树干的表现,要有沧桑老树的味道。另外,树干和叶子之间要特别注意前后的区分、叶子的远近和浓淡的对比,这对一幅作品的完成都起着至关重要的作用。黑白灰、定位和轮廓线都需要瞬间完成,处理得当[2]。

整体方面要注意近大远小、虚实关系、疏密程度,局部方面要有聚散及动感的处理、色彩变化都要表现到位,拉开近、中、远三个层次。画面上笔者特别注意整体结构,在达到70%~80%时,进行最后细致的深入刻画。鸟乃动态景物需最后刻画,这样才能把握整幅画面的灵动性,从而达到静中有动,使整幅作品充满生机,不至于呆板[3]。

最重要的一点是,在作画时,画者要注意水墨和颜色的处理,稍有不慎则毁于一旦。用墨不同于用笔,出现错误极难修改,画者在作画时在这方面要下大功夫。一幅作品除它的形式感和冲击力外,还必须和观者的“潜台词”共鸣,这就需要画者反复推敲,不断研究,通过不断的学习和探索来提高自身的修养,以便在日后的创作中,不断写生、体验生活,最终完成花鸟画创作[4]。

结语

本次创作的重点是在表现家乡杨树的沧桑和自然之感上进行深层次的创作摸索和研究,旨在提炼笔墨技法,提升画面的层次感,以及自己在绘画方面的审美力和表现力,即将写生实践与绘画理论相结合,于画中寄托自己对故乡的思念情怀,融入自己内心的真实情感,以画言志。