雕塑与诗的比较

摘 要:谈论诗与雕塑,绕不开东西方的诗画关系理论,以及西方现代艺术相关理论,对此做出关联比较,才能形成相关探讨的基点。就诗画关系来说,中国与西方都有各自独特的观点,以苏轼的“诗画一律说”和莱辛的“诗画异质论”为代表。“诗画一律说”背后是值得追溯的中国诗性文脉及其统罩下的艺术审美;而“诗画异质论”结合对现代雕塑特质的分析,形成探讨诗与当代雕塑关系的基础。结合此两点,可以找到具有实际意义的探讨渠道:诗与雕塑有各自不同艺术手段,却在审美体验上实现了相通;诗与雕塑在情感、想象、意境层面具有共性,而此共性可以在雕塑的物质化、空间化、场域化实践中找到对应的联系和体现。

关键词:诗;雕塑;“中国;当代”

诗与雕塑的关系似乎总是若即若离:说有关系,但难以找到足够充分的理论支撑;说无关系,又有无数的艺术佳作证明彼此相通。相比而言,中国诗与绘画的关系甚为密切,“诗画同源”“诗画一律”一直被认为至理之言。而同作为造型艺术的雕塑,历史中缺乏理论研究,近代又照搬西方体系,以致面临文脉和身份不明确的窘境。今天再看,诗与雕塑都有了不同以往的发展,再谈关系,寻找相通的因子,无论对于雕塑专业的发展,还是本土文脉的传续,都有重要意义。

一、比较的前提与基点

中西方都有关于诗画关系的探讨,真正学理性的比较研究是从德国启蒙运动美学家莱辛开始的,他一反诗画同质说,探讨了诗画为代表的时间艺术与空间艺术的异同。莱辛认为,诗的媒介是语言,语言是在时间的前后过程中展开的声音序列,所以诗的题材是延展性的动作或情节;绘画的媒介是形色,形与色是在空间中共时状态下的并列存在,所以绘画的题材是共时性的物体。诗用人为的符号着眼于感悟动态中的美;绘画用自然的符号直接模仿和展现静物的美。从存在方式和属性来概括,诗是时间艺术,绘画是空间艺术。{1}

莱辛一改以前笼统的诗画比较,从“媒介”“题材”“存在方式”及“读者感受”等不同角度展开了细致入微的诗画比较,开启了文艺比较研究的先河。后世对他的推崇和批评众多,但谈论的前提已变,现今的诗和视觉艺术都不同以往了。

就诗来说,莱辛比较的诗是西方史诗,已有些不适宜,莱辛的选择自有不尽全面之处,在其后的西方也有较多形式的诗出现,都超出了莱辛探讨的范畴。中国诗词更是不同,自有一套不同体系,从文字构成、句法结构到背后的文化体系都与西方差异巨大。我们参考后来的“诗”理论,进一步梳理出诗的特性。英语辞典中的定义:“简练地表达出富有想象力的体验,运用精心挑选、构筑起来的语言,通过意义、声音和节奏引起特殊的情感反应。”{2}考德威尔从“节律、不能翻译、非理性、非象征、具体、浓缩审美情感、由词语组成”七个部分考察诗的特征。柯勒律治认为格律和隐喻是诗的基本组织原则。韦勒克则从“意象、隐喻、象征、神话”四个术语切入对诗的研究。{3}中文辞典及文艺教材中的定义:“借助于具有节奏感和音乐美的语言,构造具有诗美的意象,表现诗人强烈而凝练的情致。”{4}“语词凝练、结构跳跃、富有节奏和韵律”{5}“运用比兴、象征、拟人、隐喻、反复、重叠等表现手法,更集中概括地表现诗人情思,语言生动、凝练,富于节奏和韵律”“呈现出跳跃性结构”“语言特别凝练,更讲究陌生化,具有节奏和韵律,富于音乐性”“有特殊的诗法”。{6}从上述理论中可看到中西方诗的共性和区别,但都与莱辛的描述有较大出入。

雕塑作为最古老的艺术形式,在中西方各有数千年的历史。虽然从地域性来看,不同的文化母体影响迥异的造型形式和审美样式,但整体来看,雕塑具有区别于其他艺术形式的鲜明特质——材料永恒性和空间三维性,因此世界各地的古代雕塑遗存都以其艺术价值和考古价值成为历史文明的见证。雕塑理论家孙振华将古典雕塑描述为:“借助金属、石头、泥土、木头等物质材料所创作出来的,以人物和动物的形体为主,具有三维空间形态的物质实体,可以进行面面观的,具有独立的审美观赏价值,可以表达人们的思想感情,具有正面性、纪念性和永久性特点的造型艺术。”{7}而随着艺术形态和观念的发展,雕塑经历了模仿自然、表现情感、关注现实、回归自身、纳入时间、扩展场域……并不断在所谓“形体、空间、材料”本体的外边界上继续探索,早已超出了最初的定义。雕塑的多元发展可归纳出明确的两个方面:基于形体、空间、材料的形式探索,和基于内容、情感、思想的观念表达。

若把“新雕塑”放在莱辛的“诗画异质论”范畴来进行探讨,需先清理诗画关系中雕塑与绘画的角色问题。笔者认为雕塑作为视觉艺术的表现力从最初不及绘画,到作为空间造型艺术的新代表逐渐超越了绘画,进而可以与诗进行更加全面的比较。莱辛的探讨虽然借用的是雕塑“拉奥孔”,但他是以绘画作为视觉艺术的代表,并未给予雕塑足够充分的重视。但我们仍可从莱辛这里得出非常有价值的线索——对媒介差异性的重视。媒介独立之路可以说是一部从古典到现代的艺术史,从莱辛的“诗画异质论”,经过格林伯格现代主义还原论,将媒介从文学、历史、情感、社会包袱中层层剥离、独立,直至纯粹。今天来看,媒介独立的努力似乎已是保守之态,我们在寻求雕塑更加多元的表现力,但媒介仍是不可回避的雕塑之本,对其的清晰认识是探讨相关问题的基础。

二、继续莱辛的比较

如今,想要繼续比较诗与雕塑的异同和关联,依然要基于莱辛的观点。正如莱辛说,诗用人工的媒介符号“语言”叙述时间中承续的动作,绘画用自然的媒介符号“形色”描绘空间中共时的静物和形象。

诗有格律和跳跃的节奏,由具有含义、发音的文字、词语组成,虽也有文字含义构成的形象、内容、连续的画面,但它们的呈现方式还是在时间的叙述中完成。现代主义批评家克莱门特·格林伯格比较诗与造型艺术时说:“诗的媒介被限制在词语的力量中以唤起联想和暗示言外之意。诗歌不再依存于作为意义的词语之间的关系中,而存在于由声音、历史和意义的可能性所构成的个性化词语之间的关系中。语法的逻辑只在调动这些个性的意义上才被保留。”{8}可见,诗的媒介“词语”已开始打破语法逻辑的束缚,这种特点在中国诗中更为明显,因为中国诗的字词构成更少受时态、句法的约束。但总体来说,诗的形式、音律、节奏依然依赖于有具体声音和含义的词语媒介。

视觉艺术的特性是视觉直观、视觉先入为主,虽也有物象具体的含义指向,但物象的呈现方式是同时并列的,其造型形式和视觉元素的直观先于含义。雕塑作为典型的视觉艺术,具有除视觉直观之外的物质实体、空间直觉,形体、空间、材料作为最基本的构成元素,即便中间有很多分支和变量,总体且从长期来说,仍是其本体性特质。这些形式和元素可辅助于内容、意义、形象、内涵的表达——雕塑一直没有停止自身在再现、表现方面的探索;也可独立于此形象与内涵——媒介独立最极端的表现是现代主义的抽象艺术、极简主义。由此可以说,雕塑在媒介独立和形式多样性上走得比诗更远。

通过上文的比较,可知诗是建立在内涵、含义上的,注重情感、节奏、想象的,有结构跳跃、形式凝练等特点的,带来强烈审美体验的语言形式。雕塑则在确定自身本体特性和不断拓展边界的同时,走过了模仿自然、再现现实、表达观念、媒介凸显、形式独立等多层面探索,且多表现为形式与观念关联共存的中间状态。

诗的语言特性是凝练、跳跃的形式,含蓄、隐喻的表达,注重情感、想象与节奏。虽表现形式不如雕塑多元,但诗之特性使其一直作为经典的“诗性”审美样式。{9}雕塑的特性是物质实体性和空间立体性,而雕塑多元化表达中的模糊和不确定性也是一种诗意体会,这种体会或多或少与诗的审美体验有潜在关联。可以说,诗作为“诗性”审美的典型代表,可成为适用于雕塑等门类“诗性”言说的参照和解释话语。

三、当代雕塑的诗性因子及视觉呈现

诗与雕塑的存在方式和媒介特质决定了艺术形式和创作手法上的巨大差异,而何以两者在某种情况下有着相似的审美体验?情感性、想象力、意境是诗与雕塑共同的构成要素,这些要素在两门类中既有相似之处又有表现力的不同,那么这些要素与雕塑的物质化、空间化、场域化等特质是怎么发生关系并共同作用于中国当代雕塑的诗性呈现的?

1.从艺术手段到审美体验

因为诗与雕塑各自基本组成要素的不同,诗的艺术化表达是通过词句的修辞方式。而雕塑因为物体密实、静止的实质,所以清晰明了的制作方法以及形态处理方式是其基本的表现途径。

修辞是语言艺术为达到一定的表达效果而对词句语义的艺术化处理。具体的修辞格在诗歌语言里体现最为突出,国内的相关理论著作和教材多从修辞的作用、组织形式、美学效果、语言因素、表现手法等角度对修辞格进行划分。总体来看,各种归类方式有许多重合交缠之处。但作为艺术从业者,为了便于比较,我们可按照形式、语义对修辞格另做区分:诗的修辞格在形式方面有反复、对偶、排比、层递、错综、倒装、排句、复字、省字等,这些修辞格形成诗在节奏上的韵律,形式上的跳跃和凝练;语义方面的修辞格有夸张、婉曲、譬喻、借代、映衬、摹状、双关、引用等,形成诗的多义、矛盾、含蓄、模糊等艺术效果和审美体验。

雕塑的物质实体对应有清晰明了的制作方法。相比传统雕塑在材料和成型方式上的局限,现代雕塑在建构形态上打开了无限可能。格林伯格在《新雕塑》中分析了这种变化,他将此称为雕塑的“新优势”。雕塑家、雕塑理论家许正龙在《雕塑构造》中这样定位:“围绕雕塑空间,协调相互关系,将材料制成相应形状,运用某种或多种连接方法结合各个部分,发挥出综合的艺术效果。”{10}雕塑根据具体材质实施的成型方法有雕刻、塑造、钉拧、粘接、焊接、锻造、捆扎、编织等;针对表面效果所做的处理有打磨、抛光、着色等;针对形态的处理方式有省略、简化、解构、对比、重复、渐变、变形、夸张、并置、组合、融合、适合等;以及根据展示效果进行的摆放、悬挂、动态等方式。其中,形态的简化、省略、对比、渐变等可以形成视觉上的简洁、节奏、韵律等效果;形态的夸张、解构、并置、组合等方式可以形成内涵上歧义、多义、矛盾、陌生化等审美体验。此与前述诗的审美体验具有较多的相似性和相通性。

诗的特质决定了其形式辅助于语义效果的表达,形式和语义同时作用形成审美体验。雕塑的特质决定了其形式可以辅助于语义表达,形式可以独立存在,以及形式与观念的相互作用。形式与语义、观念的关联性形成“心与物”“情与理”之间关系的外在投射,由此产生丰富的心理和思维空間。许正龙先生在《中式物语》中有相关阐述:“艺术作品往往主题是复合的;形态是综合的;表意是融合的。艺术家注重想象,作品状态呈现‘不可能的可能。”以此对接“托物言志、缘物抒情的中华诗性艺文精髓”。{11}

此处诗与雕塑的相通,可用“诗画一律说”来解释。宋代诗人孔仲武认为“文者无形之画,画者有形之文,二者异技而同趣”;苏轼有言“诗画本一律,天工与清新”,是指诗和画在境界和审美趣味上的内在联系。“诗画一律”具体体现为:诗与画有相通的创作规律;诗与画在审美追求上有共同旨趣。苏轼提出此观点与他提倡的文人画不可分离,而彼时的雕塑尚有太多表达上的局限,因此,世人不太会将“诗画一律”用在对雕塑的品评上。但今天来看,当代雕塑在材料、形态、空间、观念上的开放性和兼容性等某种层面也具备了与诗相近的创作规律和旨趣。试举两例。

诗词句法上有结构上的颠倒、语义的倒置,雕塑同样有形式和内涵上的倒置。钱亮一反生活中竹筷生产的常规经验,将一次性竹筷做成竹子,还原了竹子的原本形貌。作品产生的是因果倒置的效果,在简洁形态中阐释深刻社会问题,形式一目了然,但内涵上有丰富的思维空间。

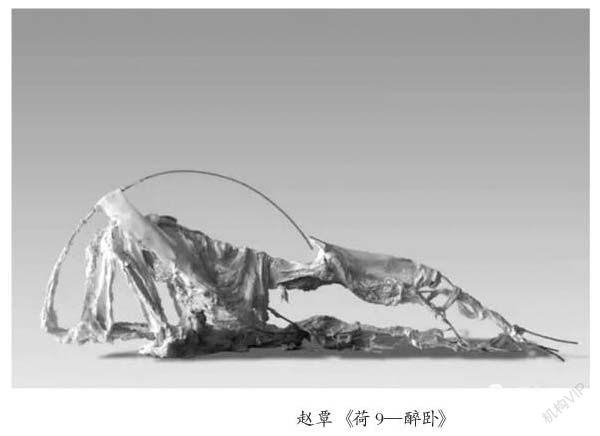

再以隐喻为例。诗擅于以物喻人、借物喻情,雕塑中同样常用有象征意味的符号,或以物象形式、内涵的关联产生言外之意。赵覃的“枯荷”系列作品将人物意象与枯荷并置,荷在中国文化中有人文品性的代指,荷叶的自然造型形成的人物意象,又有古代文人的模糊意指,两者在形式上发生共融,进而产生内涵上的引申义。

2.“情感”的物质化承载

诗的主体言说必出于情感,其语言方式决定了情感表达的丰富性,或直接、或含蓄的感性思维形成诗歌语言的主要特质。而雕塑因其材料真实性、空间的三维性、视觉的直观性,以及对本体外延的拓展实验,有多元的形式探索与观念表达空间,情感表达仅是雕塑诸多样式和功能之一种。

中西方诗都注重情感性的表达,但方式有所不同:西方诗的情感性多围绕性情、欲望展开,具有体验上的直接性特点;中国诗多通过外物映射情感,具有内敛、含蓄的特征,以凝练的形式表达无穷的意味。这种特性也体现在以文人画为主的中国传统绘画的精神追求和志趣表达上。中国当代雕塑因同时面对着中国传统、西方传统、西方现代多方面的文化遗产,一方面深受传统诗性表达方式的影响,一方面继续着雕塑本体层面诸如形式语言、材料物性等方面的探索。

雕塑表现情感可以从具象的角度,这是近代以来中国雕塑最为常见的样式,以具体的动作、表情、内容再现人物形象和故事情节。当然这种类型可分为再现现实的写实语言和呈现观念的新具象方式,只是,由于不同的功能性要求,越是接近现实的模仿,越是远离诗性的意味。

“写意”是雕塑表达情感的另一主要方式,雕塑家以心中之意作为尺度,以意观象,以意造象。作为本土雕塑对西方样式强势影响的回应,雕塑家吴为山提出“写意雕塑”概念,一方面对传统雕塑进行梳理、定位,一方面将传统意象审美与现实社会的精神需求结合,创作当代作品,他强调类似书法写作和水墨创作中主体表达的“迅捷”和对客体形神把握的“不似之似”。

“写意雕塑”的概念是相对写实和抽象雕塑存在的,现在我们谈论雕塑的诗性表达,可再做两个参照系。

其一为西方表现主义。“表现主义”即艺术家运用有表现力的线条、色彩等造型要素表现内在情感的藝术潮流和派别。相比表现主义的时代性和潮流的指向性,写意雕塑有文脉上的延续,向上联系到注重情感体验和审美境界的民族文化传统,横向联系到中国写意书法和绘画所具有的精神高度和审美意味。表现主义雕塑与写意雕塑表达情感的侧重不同,前者侧重主体真实情感、欲望、感受的表达,作品的形式可以与客体共存,也可以是无关客体的纯形式表现,后者侧重主体之意与客体之象的融合,赋予客体一定的精神性表达,并在具体创作中,将主观情感和感受付之于材料,泥塑的“泥味儿”,犹如书画的线条和泼墨的韵味。

其二为罗丹。 罗丹对于雕塑表面的革命,即是从物质性、触摸感等雕塑本质相关的感受出发,回到形体本身,以及后期将对象进行的夸张变形,是依据感受、直觉对形体做出的主观处理。相比而言,中国写意传统的“物性”停留在“我与物”的“意与象”层面,一方面提炼物象之形,一方面寄情于物,使之具有精神性。当代写意雕塑延续了罗丹对材料物质特性的重视,并将对生命力的感受融入到传统写意精神的表达,同时兼顾了物之质,象之意。

相比模仿自然的写实语言,借鉴文学语言的诗性表达和回到雕塑语言本身的诗性内质,是两种产生诗意体会的方式。将作者的性情感受、客体的精神内涵、材料的物质特性结合起来,形成有诗性韵味的空间立体造型。吴为山的写意人物创作可谓挥洒自如、形神俱得,他将书画中的意韵、水墨感注入到泥土的表现力之中。杨帅利用了国画的留白,配合流动的石膏浆直接塑造,雕塑人物的文人风骨呼之欲出。

另外,纯粹的物性探索和创作过程的物化转变也是当代雕塑的创作方向。其中的材料物质性、身体参与性,以及体现出的感性、直觉、偶然性等诗性要素,都极具当代价值。隋建国《盲人摸象》《手迹》通过身体动作将感性意识传给泥土,将身体的感性经验凝固为偶然性的形体,通过最基本的材料和动作,暗示了意识、行为与对象的实质关系。

3.“想象”的空间化拓展

莱辛多次谈到想象,但是他对于想象的探讨有诸多局限和矛盾之处。从他的论述中我们得知:诗是叙述中存在于人脑中的想象活动,莱辛以此来说明史诗中的拉奥孔不必裸体观众也可想象到他的肌肉痉挛,此处他赞同诗的想象。但他在谈诗如何描绘、画如何叙述时,认为诗描绘静物只能间接暗示物体美,不宜直接表现物体美;画叙述动作需避开动作的顶点,以避免呈现视觉的丑相。他以此为诗画的局限进而认为这些尝试未免弄得颠倒错乱,失了诗画本来的特性,进而否定了想象。同时,他视绘画中动作顶点前的“顷刻”为“最能包孕想象”的画面,肯定了画的想象,又认为诗因“可以想象”的优势可以不受此“顶点”的限制,并以此为“诗优于画”的证明。可见,他把画的想象完全当作时间性的动作所产生的连续画面了。

莱辛之所以有这些矛盾,是因为他参考的是史诗和写实艺术,他关于视觉艺术中想象的论述是出于模仿自然美的原则,现在看来未免过于狭隘。后来中西方的诗、视觉艺术都更加多元,其中的“想象”也早已超出了莱辛的叙述。但我们按照莱辛诗画关系中关于时间、空间性质差异的论断,依然可以将这些“想象”做出有益的分类:一是时间中持续性的事件和动作所产生的连续性画面;二是空间中改变物象常规形态和状态,使呈现不同寻常的样貌;三是空间中将不同物象内容进行并置关联,使产生新的关系和形态。后两种关于空间中的想象是非现实、非理性、反逻辑的视觉呈现,是莱辛没有涉及的部分。对于雕塑来说,三种想象都有体现,而因为雕塑的空间特性,后两种想象所表现出来的形式和内涵更加丰富多元。

第一种,时间中的连续性画面。这种想象是语言艺术的专长,在视觉艺术中以具有包孕性的顷刻画面来表现。相比诗通过词语转译的画面以及绘画通过形色描绘的画面而言,雕塑的物质和空间特性成了其虚拟化表现的劣势,所以在描述动作时要选择最具想象力的顶点之前的动态,也即最有启发性的动作瞬间,可以使画面具有连接前后叙事的持续性的想象空间。西方雕塑典型的例子是《拉奥孔》《掷铁饼者》。中国雕塑家滑田友的《轰炸》可做对应参考,后者描绘的是炸弹落地前一对母子躲避轰炸的动作,画面中并没有炸弹,而人物的动作暗示了所有,暗示性的处理增加了想象空间。除此,雕塑形态吸收了传统雕塑的用线方式和装饰意味,增加了雕塑的厚重感和审美性。

“化静为动”“化动为静”是莱辛认为诗画可以互相表现的条件。按中国文化的思维惯性,还可以有寓动于静、动中求静的辩证关系,蕴含动与静的转化、共存和对比,这种辩证关系更突出反差,而反差越大,诗性空间越大。当代雕塑也有很多运用动静对比的案例。沈烈毅用大理石“凝固”漾开的水纹,坚石与微波,粗制与精微的对比增强了诗意。张增增用吹弹即破的泡沫做出象征永恒的纪念碑,“纪念碑”随时在消失着。

第二种,改变物象常规状态。此方式常用的手段是夸张和变形,有时是出于形态上的审美需要,有时为达到心理上的真实而舍弃物理上的真实。在艺术创作中,物理性模仿和心理性感知或相辅相成,或此消彼长,而物理性模仿往往抹杀想象,所以,以改变物理真实达到心理真实的表现常产生怪诞但符合情感需要的想象空间。这样的形态处理方式在写意雕塑和超现实主义雕塑中都是常态。孟祥轲的《梦系列》将人体扭曲、拉伸为似是而非的模糊印象,使主题多了几分梦幻和不确定性,作品悬空、静置于空间之中,似在沉浮迷醉,似在逍遥轻舞。

第三种,将不同物象内容进行并置关联。此方式类似美学法则中的的异质同构,体现为在创作中融合、适合、组合不同物象:两种物象融合于独体雕塑,或是某物象对另一物象的“应物象形”,或是两种物象于空间中组合。此类方式涉及到物象之间的衔接以及空间关系。需强调的是,材料物质性和空间真实性曾使雕塑局限于独立形体,不适宜太多的表现方式,但随着当代雕塑的建构方式和装置化扩展,实现了更为多元的形式创造,雕塑成了实现空间性想象的最佳途径。

融合、适合、组合是从形态角度对物象关联方式所做的区分,而所谓“合”的依据在于不同物象之间的关系。因此,可以从“关系”角度对物象关联方式再做区分。综合运用物象形式、内涵的关联性和差异性,可有以下几种方式:不同物象因内涵的关联而“共生”,因形式的相通而“共形”;形式与内涵互为补充或有意悖离。作品体现出形近意相通、形近意相悖、意近形不同等情况,所形成的视觉错位和思维悖论空间产生多重反差,这正是诗性的矛盾、多义特质。

许正龙的《叉子——变异的手》在形式上是叉子与手的融合,又是叉子到手的变异,是A加B,又是从A到B,暗指“取食”自然资源之手,所形成的内涵有多重意指,简洁的形式同时实现了内容上的并置、理念上的双关。而《连理枝》与《树锯》在形式上是A与B共形同在,内涵上却形成矛盾,物象彼此存在的意义相互抵消,又因形式上的关联“长”成一体。刘烽在作品《虞美人》中利用物体的实象与投影的虚像之间的关系,将“鱼”与“美人”的形象进行了转换与并置。从独体物象来看,是从A到B,从空间构成上看,又是A加B。题目用词牌名“虞美人”的谐音把“鱼”和“美人”联系起来,以此来象征年轻人的锦鲤之愿,又是在内涵上产生的延伸。黑白画映产生虚实相间、模糊多义的体会。

4.“意境”的场域化呈现

意,“即意识,是人脑对于客观物质世界的反映,是感觉、思维等各种心理过程的总和”{12};境,是“艺术家将客观存在的审美对象通过主观意识进行取舍加工后所形成的一种特殊的心理环境”。在中国传统文艺理论中,意境是指“作者的主观情意与客观物境互相交融而形成的艺术境界”。{13}

围绕意境话题,中国当代雕塑面临两个语境。一是中国古典艺术的审美语境,与天人感应、物我观照等相关的美学思想和审美样式。二是与“境”相关的“场”,即西方现代主义以来,与雕塑密切相关的“现场”及“场域”。

第一个语境是“意境”本义之下雕塑与其他门类的横向比较。意境是所有中国艺术所追求上的至高境界,因此,意境也是雕塑与诗、绘画实现审美对话的中介。众所周知,中国古典诗和文人画代表了审美意境的最佳体现,而中国古代雕塑非文人所为,因此,当代雕塑意境的表现或可理解为一种滞后的文化身份的确认。在雕塑意境的营造中,不自觉的融入具有诗意和画味的空间体会,只是,雕塑以材料物质性来实现视觉的直观,以空间真实性来实现情感的直觉,因此所体现的意境便具有了不同于诗画的体验方式。

第二个语境是非同一层面的概念之间的联系比较。现场、场域是在雕塑形式本体之外拓展出的在场感、場域性,是极少主义“剧场”在时间、空间层面的体现。用罗伯特·莫里斯的话说,“首要的审美条件并不依赖于作品的整体独立性,而是取决于特定的空间、光线和观众的视点等不定因素”{14}。可见,“剧场”注重的是作品与观众、环境在时间、空间层面的对话与渗透,是一个关系场。而意境是融合了主体与客体的意象、氛围在心理层面形成的审美体会,对于造型艺术来说,意境还是有精神高度的境界和有审美意味的画面感。“剧场”作为对现代主义艺术自律、脱离观众和情境的否定,具有艺术史价值和方法论意义。而意境作为审美层面的体会,可理解为诸多艺术形式和审美要素的集成。

在当代雕塑创作中,场域、现场一直被广泛应用,一度成为作品能否具有当代性、公共性的关键。而现今再看,现场、场域作为综合作品、环境、观众等要素的体现,某种程度上也暗合了中国传统注重天人合一、主客关联、物我相融的审美理念和造型观念,因此也便于促成“意境”的形成。

将两个语境联系起来,当代雕塑创作从意境追求上学习传统精髓,并用雕塑自身的物质、空间特质转化成新的意境。当代雕塑的公共化、装置化趋向中也越来越重视精神性和审美体会。因此,两个语境又是相互补充、互相渗透的。在当今呼吁文化自信与和合自然的社会导向下,我们既要突出作品的整体性关联,将无形的场域能量和即时的身体体验融入到作品意境的构成之中;也要突出形式的审美意味,以及人文内涵、思想观念、创意思维的输入,使在场性、场域感具有可调动和可持续的审美愉悦和精神体验。

当代雕塑中常有画境、幻境等诗化的意境。傅中望的作品《条屏》用钢板切割出传统条屏样式,将“画面”部分直接透空,虚空部分纳周边风景入画,虚实相生,景随时变。霍波洋用简约化、符号化的雕塑语言诠释传统文人精神风骨,结合场域化的暗示形成极具现代感的诗意画境。汤杰的作品则在纯化的空间场域中用沙粒、石块等具体物与风、水的虚化能量,营造动与静、微观与宏观相斥又相融的诗意空间。

上述几点是笔者从雕塑的众多诗性倾向中做出的选择,其中部分诗性要素在各个角度有重合性,如:夸张的手法既存在于想象性的变形,也存在于写意化的表达。笔者做出选择的出发点是为了立足在雕塑的特质之上对接传统诗性文脉。近代以来,中国雕塑面对着中国古代意象传统、西方古典写实传统、西方现代主义传统多方面的继承和学习,探索既本土又当代的雕塑语言是所有雕塑家的使命。因此,诗性雕塑的向内和向外建设同样重要:既要立足雕塑本体的研究,又要扩充观念、思维等层面的深度,在向内的自足性和向外的自发性之间找寻更多连接的可能。如此,具有诗性审美的当代雕塑既有本土性意义,又有超越地域文化的普世性价值。

注释:

{1}[德]莱辛著,朱光潜译:《拉奥孔》,人民文学出版社2008年版。

{2}The New Encyclopaedia Britannica(Chicago:Encyclopaedia Britannica,1986)volume 9.

{3}张卫东:《“诗性”概念的谱系》,《汉语言文学研究》2012年第3 卷第4期。

{4}王向峰:《文艺美学辞典》,辽宁大学出版社1987年版,第343页。

{5}童庆炳:《文学理论教程》,高等教育出版社2004年版,第197页。

{6}刘安海、孙文宪:《文学理论》,华中师范大学出版社1999 年版,第140页。

{7}孙振华:《雕塑本体与当代思想》,http://www.cafa.com.cn 2018年8月16日。

{8}[美]克莱门特·格林伯格著,易英译:《走向更新的拉奥孔》,《世界美术》1991年04期,第 10—16页。

{9}“诗性”有广义和狭义之说。狭义的诗性即“诗歌的特性”;广义的诗性泛指创造性、审美性等相关的概念,源自18世纪意大利学者维柯的《新科学》,指人的“创造性的想象力”或“凭想象来创造”。

{10}许正龙:《雕塑构造》,清华大学出版社2007年版。

{11}许正龙:《中式物语》,西班牙CCACO文化艺术交流中心出版,2018年。

{12}许正龙:《东方意蕴——中国雕塑造型法则探微》,《雕塑》2012年第3期。

{13}尹悟铭:《雕塑艺术中的意境体现》,《天工》2021年第4期,第13—15页。

{14}Jon.Wood,David.Hulks&Alex.Potts,Modern Sculpture Reader,second printing.LosAngeles:Henry Moore Institute,2012, p.239.

(作者单位:清华大学美术学院)