中国传统玉器与当代雕塑刍议

钱亮

摘 要:通过“玉·见”系列的三个玉质媒介艺术展览,一窥中国传统玉文化资源和当代雕塑的互融互通。通过工与艺和、器与道合,不断在当代玉质媒介艺术发展中激活“和合”的文化基因,让当代玉质媒介艺术既契合传统特质,又饱含时代精神。在对玉质媒介艺术本质特征的探索中,共同传承传统文化技艺,融合现代创新设计,诠释当代东方美学,以此来坚守经久不衰的美,创作意想不到的美,分享喜闻乐见的美……

关键词:传统玉器;当代雕塑;转化;创新

玉,从美石到琢而成器后具有美德、美意,中国传统玉器承载着丰富的艺术内涵,潜藏着丰厚的中华优秀传统文化价值。器以载道、藏礼,其独特性在于伴随着中华民族五千年文明的发展而生长,是中华民族独有的、从未间断的一种文化。

2001年5月,在沈阳举行的“中国古代玉器与传统文化讨论会”上,费孝通谈到中国古代玉器与传统文化的关系时说:“东西方文化各有各的特点,我们这个文化也有许多独特的东西。但是,哪些东西是西方文化中没有,而中华文明所独有的呢?中华民族还有什么好的精神和优秀传统,能贡献给未来的世界?……在纷繁的、独具特色的中国文化中,我想到了中国古代的玉器。玉器在中国的历史上曾经占有很重要的地位,这种现象是西方所没有的,或者说是很少见的。”

基于文化的优势是最根本的竞争优势,文化是一个民族立足于世界民族之林的根本。因此,弘扬中华优秀传统文化即是我们的根本任务,该任务既有对文化遗产的静态保护与动态传播,也有对非遗手工艺的活态传承和文化创新,还有对中华传统美德的创造性转化与创新性发展,以此让优秀传统文化与时代精神交相辉映。“回头看”是为了更好地“向前走”。中国传统玉器与当代雕塑的融合促进了当代玉质媒介艺术的产生,让玉石雕刻不仅仅是工艺美术师的“专利”,亦可成为当代艺术家的灵感来源和创作资源。如李约瑟在《中国科学技术史》中所说:“对于玉的爱好,可以说是中国文化的特色之一,三千多年来,它的质地、形状和颜色,一直启发着雕刻家、画家和诗人们的灵感。”在此,笔者通过策划参与的三个玉质媒介艺术展览,一窥中国传统玉文化资源和当代雕塑的互融互通。

一、玉·见未来

2017年11月11日,由清华大学美术学院雕塑系联合苏州工艺美术职业技术学院、苏州市雕塑协会主办的“玉·见未来——中国当代学院玉雕邀请展”暨学术研讨会在苏州工艺美院美术馆举行。此次展览可以说是全国首次以“学院玉雕”为名的专题展览,邀请了40位来自全国各大美术院校和玉雕产区的在玉雕创新方面有代表性和突出影响力的艺术家,共展出70余件玉雕代表作品。他们其中既有像王少军、钱步辉、袁嘉骐这样的学院玉雕行业引领者,也有如杨曦、潘惊石、何马这样的玉雕名家,更多的是像许亨、娄金、李辉等一批勇于创新的青年生力军。笔者作为策展人之一(另一位为杨明),在选择作品时,更看重的是作品是否具有创新精神和时代风格,而非作者的身份背景,巧合的是,最后确定的这40位参展艺术家几乎都具有学院经历。正如时任苏州工艺美术职业技术学院党委副书记曹雪明所说:“通过这个展览可以看到,他们都具有相同的特征,就是具有勇于探索、敢于创新的精神,这点正是难能可贵的学院精神。”

多位专家学者对此展给予了很高的评价,中央美术学院教授孙伟说:“玉的文化生长性正在向包括学院在内的艺术教育系统中渗透,这种渗透是遇见当代、预见未来的思考实践,这些人并非简单地传承,而是在探索着预见未来的创新。相信这个中华优秀传统文化的当代创新传承会逐渐把时代、人类文明的价值透析出来。”清华大学长聘教授许正龙说此展:“既有向中国传统经典文化致敬之意,也或能预示当代雕塑包括玉雕艺术发展的可能走向。”玉文化学者林男说:“这是我见到的最具冲击力的玉雕展览。”

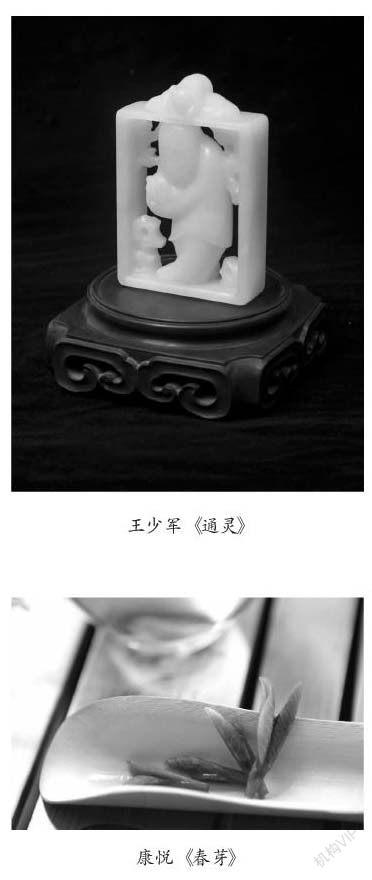

案例可能更具说服力,王少军的《通灵》《松下吟》等作品,用玉雕语言继续演绎着他雕塑作品中“角儿”的人文生活,以淡然自若的神态和肆意逍遥的心态雕琢出多种生活景象与诗意想象。新材新“角”,从雕塑里的泥味十足到玉雕中的润泽以温,不变的是平实质朴的语言和古韵雅致的意境,化古为今,开创新貌。无独有偶,许亨的《异生系列》让异化的生灵从雕塑“飞”入玉雕,栖息在枯枝上,酣然入梦,照进现实。

玉材的价格有高低之分,对材料的选择无优劣之别,重要的是用适合的材料做合适的作品。钱步辉创作的《玉钱》,巧用几乎被当作废料的翡翠“公斤料”的形、色、质,在玉料皮壳上做文章,仍能化腐朽为神奇。娄金和于丰也合作的《大米基金》及康悦的碧玉作品《春芽》,皆取材自边角料,材料虽小,积少成多,亦大有可观。米是五谷之首,茶是举国之饮,从物质到精神,从现实到想象,玉作为不可再生资源,当思来处不易,恒念敬材惜料。

许延平将时间因素注入作品,《时间都去哪儿了》系列不管是“黄龙玉”版中从幼童到老年的持续变化,还是“南红”版里的匆匆一转,从偏内容到重形式,皆传递出作者的时间观念和空间意识,雕刻时光,琢磨人生。他使老物“说”新语的同时,又借助传统材料和工艺,让新物“话”古言。在传承与创新之间,许延平默默充当着中间人的角色,潜心转化,专心“破译”,寻找着属于自己的雕塑方位……以上雕塑家将玉作为基本材料,进行雕刻专项实践,以此来对接本土雕塑传统,开拓和合之道。

同样,一些玉雕艺术家从传统出发,吸收借鉴雕塑的内容、形式与观念,走向当代。潘惊石从方寸之间印纽的百兽率舞到自由天地的生死轮回,他刀下的草虫动物除鲜活的形态外,还具有时间性和象征性。如作品《抛物线》系列中蜥蜴与头骨的结合,小和大、软与硬、弱和强,生命的两端,连接起“物生”的抛物线,进而使人联想到人生的起起伏伏……同是动物题材作品,何马的《看过彩虹》和杨波的《自由呼吸》相对温和,但温和中包含着淡淡的忧伤:一只“掉队”的白鹭,一条“搁浅”的鲸鱼,似乎在向人们默默的控诉——何时能够再见彩虹?何地得以自由呼吸?

杨曦早期作品《江南》和近期的《速写江南系列》,有一个共同点是对内容的简化和形式的提炼。镂空的线性语言,将江南朦胧烟雨的似是而非勾勒得饶有意味。疏密的线条,拨动着看客的心弦;留白的简约,填充起观者的想象。王一卜学国画出身,他的作品重意境的传达,并从中透露出几分诗性。作品《齐飞》集圆雕、浮雕、透雕于一身,温润、开阔、飘逸,是对“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的美好诠释。杨相象作品《山和山》,在城市与自然间寻求平衡,人为的山水,自然的城市,苟且的生活和诗意的栖居,理想与现实的悖论若即若离。樊军民作品《玉碎》巧妙地将“边角料”进行组合构造,营造出“宁为玉碎,不为瓦全”的精神剧场。“边角料”变废为宝,从“配角”到“主角”,彰顯出作者点石成金的智慧和敬材惜料的造物观。

宋代大儒朱熹在《诗集传》中说“程子曰:玉之温润,天下之至美也。石之粗厉,天下之至恶也。然两玉相磨,不可以成器,以石磨之,然后玉之为器,得以成焉”。他山之石,可以攻玉,投石问路,或溅起水花,或泛起涟漪,随着这种交流的增多,雕塑与玉雕彼此应该会越来越熟悉和友好。

二、玉·见欧洲

“玉·见欧洲——中国当代玉质媒介艺术邀请展”是“玉·见未来”展的延续,作为“玉·见”系列的第二展,从时间到空间,以玉为媒,穿越古今,连接起丝绸之路的东西两端。2018年10月,我们秉持“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”的理念,在尊重彼此文化的前提下,将中国当代玉质媒介艺术佳作带至西班牙进行展览交流,旨在以玉石这一中式之物为介质,向西人展示温润、谦和、坚韧的民族特质,以此弘扬中华玉文化,传播中国声音,讲好中国故事。

开幕当天,位于西班牙古城莱昂圣马塞洛广场北部的“博丁之家——高迪博物馆”上空飘扬起的五星红旗令在场中国人兴奋不已,民族自豪感油然而生,可见,莱昂市政厅、莱昂大学等主办单位对此次中西文化交流活动的高度重视和对中国艺术的诚挚欢迎。

就参展作品而言,卓凡的作品《我要拈花》将科技“嫁接”到玉雕艺术创作中,他用白玉雕成一朵莲花,辅之以三维成像技术,显得既传统又时尚,既具体又空灵。当观者想要拈花时,“碰”到的只是置于底部的那朵玉莲花的一个幻象而已,正所谓“可远观而不可亵玩焉”,作者和观者在“拈花一笑”间探讨着真实与虚幻的关系。徐凯的作品《敦煌玄音》虽是传统题材,但做法并不传统。他保留了玉材本身的“缺陷”,化瑕为瑜,让人不禁想到贾平凹的《残佛》,“佛石并不是金光四射,它被泥沙裹着,样子丑陋……但这一块石头样子毕竟特别,忍不住抢救下来,佛就如此这般地降临了”。即便残缺,佛依旧是佛,在信仰者心中多为完美的,哪怕只是不经意的一瞥,也能俘获观者的心灵。唐木的作品《童年的记忆》,是用寿山瓷白芙蓉石雕刻的一组纸飞机、纸船、纸鹤等作品。一个人的记忆,勾起一代人的回忆,通过材料的转换,定格童年的纯真和美好,留存少年的含蓄与青涩,让创意载着梦想,助你我驶向远方……笔者的作品《心灵皂》,从玉文化的角度出发,彰显“儒有澡身而浴德”的静心体悟。艺术批评家唐尧曾评价道:“錢亮在这件更具观念艺术特征的作品中,巧妙地将舒肤佳的‘Safeguard置换成英文字母‘Soulguard。看起来几乎一模一样的香皂,其本质已经发生了深刻的改变。联系到中国古人对玉石的人文推崇,以及今日中国的物欲昭彰,贪腐泛滥,这件作品的当代意味不言而喻。”另一组作品《把玩系列》挪用中国传统玉器中“把件”的形式,将西方古典玩于中式掌中,在改变原作材料、尺寸和语境的同时,又融入了一些中国传统的如双喜纹、团寿纹、蝠纹等文化符号,以一种错构的方式来解构经典,同时建构出一种新的文化景观,以此来探讨中西文化之间的交融与消解。

张岱年曾指出:“我反对东方文化优越论,也反对全盘西化论,主张兼取中西文化之长而创造新的中国文化,我这种主张可以称为‘综合创新论。”①这就要求我们在继承中国传统文化精髓的同时,还要创新传统文化,发挥如钱穆所言的中国传统文化“伟大的同化力量”,在不同历史时期,彰显兼容并蓄的精神气魄,促进传统文化与时代精神的有机融合,进而做好新时代中国特色社会主义文化建设。其实,不管是传统文化与现代文化,还是本土文化和外来文化,它们理应在时间与空间的相互映射中彼此加强。在此次展览上,不同时空的艺术汇聚一堂,当东方“玉”到西方,当“如琢如磨”遇见“如火如荼”,碰撞出斑斓火花之时,映射出“中式物语”的梦幻形影。玉是缘物抒情、托物言志的载体,借玉弘扬中华优秀传统文化,东风西渐,渐行渐近,共同预见“和自然、合艺术”的美好未来。

三、玉·见学院

玉雕在中国具有悠久的历史传统,相较而言,玉雕融入高校教学的时间并不长,玉雕高等教育的建构面临着时代的召唤。如何寻找“传统再造”的具体路径,当下,“中国梦”启迪灵智,凭借着“工匠精神”的指引和“非遗”的东风及建设本土化教学体系的自觉,一些高校陆续开设了玉雕实验室或相关课程,共同促进民间和高校、工艺与艺术、传承和创新互融互通。

“玉·见学院——中国当代玉质媒介艺术邀请展”是“玉·见”系列的第三展,此展邀请到国内二十余所高校、学术机构中进行玉质媒介艺术创作的师生共同探寻这一“美的理想”。②他们在向中华优秀传统文化致敬的同时,以专业的造型能力和当代艺术理念及时代文化精神对其进行着创造性转化与创新性发展的探索。在此过程中,探求“智者”对器物形态“应物象形”“物我两忘”的创物思想和“巧者”方寸之间见天地、留有余不尽之巧以还造化的工艺理念,以期遇见以玉比德的君子古风,继而预见东方美学的时代新风,临风塑玉,琢造天人合一的艺术新境。

高校是文化传承、发展和创新的重要平台,是培养创新型人才的高地。从传统走向当代,让未来定义当下,使传统非遗融入现代生活,让现代创意盘活非遗文化,这些都少不了高校的参与助力。通过此展,可以欣喜地看到玉雕在高校蓬勃发展的态势及阶段性的成果。隋建国的作品《衣钵》和《钰》均以其雕塑为原型,通过材料、工艺的转化,让人耳目一新。从大体量雕塑《衣钵》所带来的纪念碑性到玉质《衣钵》的柔和温润,从《地罣》中钢筋和卵石的互相角力到《钰》里的金玉良缘,可感社会进程中作者从沉郁恢宏到儒雅含蓄、从挥之不去到如释重负的心境变化,同时,折射出意识形态与文化融通的诸多信息。许正龙的作品《柔石》和《烟云》,以柔克刚,幻化成龙。杨波的作品《卸甲》也很好地将传统题材和工艺带入当代,中空的甲壳,游离的玉粉,在错位中构建出刚柔并济、有无相生的辩证思想。全统一的作品《肉身》,进而将磨下来的玉粉烧制成红砖,抽象与具象、中空和实心、解构与建构之间,看似人在琢玉,其实也是玉在磨人,治玉者通过做玉雕,磨练心性与品格,君子务本,本立而肉身成道。李辉的作品《无用的价值》,是一组披着商品外衣的艺术品,他通过“加、固”的方式,消解了手串和手镯的日常之用,所谓增加即改变,在调侃与戏谑中,反思何为其真实的价值。其实,创作出一件玉雕作品是结果,而非目的,重要的是在制作过程中对工匠精神的打磨及对玉文化的思考与追问。我们现在看到的一些古玉材质多数不是如今认为的好玉料,但依旧动人心魄、品味非凡,笔者想一是琢玉者如对至尊的心态,二是玉文化对古人思想观念的深远影响,如此则无不善矣。所以,高校玉雕学习不仅仅是对传统玉器样式的借鉴,不是为玉而琢,而是以玉为品,从更深的文化层面去挖掘,品读中国故事,品味历史文化。

可以说,玉雕有两段生命,一段属于天地,悠久而厚重,一段归于文化,灵智而个性。先秦古籍《周礼·考工记》中记载:“国有六职,百工与居一焉。……知者创物,巧者述之守之,世谓之工。百工之事,皆圣人之作也。……天有时,地有气,材有美,工有巧。合此四者,然后可以为良。”从这些只言片语中我们至少可以获取两个信息,一是百工之事与圣人所为无异,二是反映出古哲先贤们“合以为良”的造物观,这些都启发着今人对物的认知与理解。从一块物质之石到文化之石,艺术层面取得的成果终究要在对文化的历史找寻中发现其脉络和系统,在高校玉雕创作的器物造型中发现精神维度与文化向度。通过工与艺和、器与道合,不断在当代玉质媒介艺术发展中激活“和合”的文化基因,让当代玉质媒介艺术既契合传统特质,又饱含时代精神,以此共同追求“天人合一”的艺术境界和“化成天下”的文化理想。

先哲有言,一生二,二生三,三生万物。这是宇宙人生的演化之道,也预示着“玉·见”系列展览的延续演变之势。《中庸》首章有言:“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和;中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”中国“和”文化源远流长,它蕴含着天地人和的宇宙观、和而不同的社会观及人心和善的道德观。因和至合,从“器以载道”中博大精深的玉文化,至“历史承接”里传统雕塑与现代雕塑的分野,到“变革转型”处彼此的互学互鉴,再到“回归融合”的创新复兴,中国传统玉器与当代雕塑的发展似走了一个由合到分,再由分至合的循环,当然,合不是闭合,而是又一个循环的开始。

此良性循环和这三个展览,虽不能反映出当代玉石雕塑创作的整体状态,但可见玉雕和雕塑之间存在着的紧密联系的良好生态,该联系不仅表现为“形而下”的器的形态,更体现在“形而上”的道的神采。由此亦可印证,文化尤其是独特的文化是一个民族的灵魂,也是一个国家综合国力和国际竞争力的深层支撑。在新時代,我们有责任和义务大力推动中华优秀传统文化在当代的创造性转化与创新性发展,让有源之水常新,有本之木常青。君子和而不同,百工合以为良,让我们在对玉质媒介艺术本质特征的探索中,共同传承传统文化技艺,融合现代创新设计,诠释当代东方美学,以此来坚守经久不衰的美,创作意想不到的美,分享喜闻乐见的美。

注释:

①张岱年:《文化与哲学》,教育科学出版社1988年版。

②宗白华在《艺境》中写道:“中国向来把‘玉作为美的理想。玉的美,即‘绚烂之极归于平淡的美。可以说,一切艺术的美,以至于人格的美,都趋向玉的美:内部有光彩,但是含蓄的光彩,这种光彩是极绚烂,又极平淡。”

(作者单位:中央美术学院城市设计学院)