野生沙杵菇的驯化栽培*

鲍红春,贾博渊,李小雷,何瑞超,李 慧,贾晓东,吴小燕

(1.内蒙古自治区园艺研究院,内蒙古自治区 呼和浩特 010010;2.蒙根花生物研究院,内蒙古自治区 鄂尔多斯 017000;3.内蒙古农业大学农学院,内蒙古自治区 呼和浩特 010015)

沙杵菇 [Coprinus comatus(JIA)]又名“沙棒槌菇”和“沙锤子菇”,属于伞菌纲(Agaricomycetes)伞菌亚目(Agaricineae) 伞菌科(Agaricaceae) 鬼伞属(Coprinus),为毛头鬼伞的一个变种,因其形似沙槌而得名。自然分布于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗部分地区,生长在沙蒿地、杨树林、草沙地、沙漠腐草滩地上[1-2]。鬼伞属真菌是一类食药兼用的珍稀食用菌类,该属中的鸡腿菇,被誉为“菌中新秀”[3-4]。沙杵菇是近年来发现的鬼伞属野生新种,味道鲜美、营养丰富。近年来随着人们生活水平的提高,食品保健作用越来越受到人们重视,野生食用菌由于含有丰富的氨基酸、多糖、生物活性酶类、脂肪酸,具有增强机体免疫力、抗疲劳、延缓衰老、抗肿瘤等作用[5-8],而深受广大消费者喜爱,市场需求量逐年增加,导致人们对沙杵菇过度采摘,使当地珍贵野生沙杵菇资源频临灭绝。目前关于沙杵菇人工驯化栽培研究报道甚少,因此,选育质优、高产新菌种进行人工栽培,是保护野生沙杵菇资源的有效措施,对当地野生食用菌资源的开发利用具有重要意义[9-10]。以采集到的2株野生沙杵菇与1株鸡腿菇菌株为试验材料,观察评估3个菌株菌丝生长情况,并对3个菌株进行栽培比较试验,以筛选出高产野生沙杵菇菌株,为下一步合理开发利用沙杵菇种质资源奠定基础。

1 材料与方法

1.1 供试菌种

供试材料采集地为内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗布尔陶亥乡尔圪濠村周边长满蒿属植物的沙地。对其子实体观察发现,其菇形大,菌盖呈圆柱形,初为白色,不易开伞;菇柄基部在土中膨大,形似芥菜头,菌柄粗,肉质紧实,洁白;孢子呈黑色、椭圆形、光滑,根据此传统形态学特征综合分析可以判断为沙杵菇,属于毛头鬼伞[1]。将采集到的沙杵菇菌丝团与菌蕾组织分离,在PDA培养基上培养得到母种,反复优选后得到供试菌株,从菌丝团和菌蕾分离得到的菌株,分别编号为 SHCHG(S)02、SHCHG(L)07。对照鸡腿菇菌种097为内蒙古自治区园艺研究院提供。

1.2 培养基质

母种采用常规PDA培养基:马铃薯200 g、葡萄糖20 g、琼脂20 g,水1 000 mL。

原种培养料配方:玉米秸丝35%、玉米芯35%、羊粪28.5%、石膏粉1.5%,含水量50%~55%。

栽培料配方:玉米秸丝30%、玉米芯30%、沙蒿粉10%、羊粪26.2%、石膏粉2.0%、石灰粉1.8%,含水量65%,pH 7.5~8.0。

1.3 试验方法

1.3.1 菌丝生长情况测定

按常规法制作母种培养基,在菌丝团与菌蕾上剥取约1 mm组织接入装有PDA培养基的培养皿中,置于25℃的恒温箱培养。采用先端菌丝体分离提纯菌丝,变换培养基复壮菌种,利用“适培基”驯化。选取较好的菌丝体转接到试管斜面中,转接3 d后,每2天观测1次菌丝形态特征、生长势,连续观测3次。

1.3.2 拮抗试验

在PDA培养基平板上,分别定量接种已活化的供试菌株,3个菌株分别进行两两抗拮试验,设置5个重复,25℃恒温培养,第16天观察菌株间拮抗反应情况。

1.3.3 原种、栽培种制作和出菇试验

原种栽培种培养及出菇比较试验,设置3个处理,分别为T1处理:100%未经堆腐发酵的培养料;T2处理:发酵料与未发酵料各占50%;T3处理:100%经堆腐发酵的培养料。每个处理10个重复。

按上述配方配料,将230 g原种发酵料装入250 mL三角瓶,常压灭菌后接入已活化的PDA菌种,观测菌丝形态特征、长势,比较各处理菌丝体生长速度。栽培种发酵料采用17 cm×33 cm×0.06 cm聚丙烯袋。常温灭菌后接种,置于25℃生物培养箱中培养。出菇试验采用内径规格42 cm×42 cm×18 cm塑料筐。选择长势较好的原种瓶,将菌种接入栽培培养料,置于25℃培养室,待菌丝满袋各取10袋,转色脱袋后,移至菇房,观测各处理出菇情况,统计生物学效率。选择菌丝表现好,生长势强、岀菇产量高的菌株SHCHG(S)02与鸡腿菇097,观察记录其生育特性。

1.3.4 子实体形态特征观察

每个菌株随机抽取10袋子实体,肉眼观测子实体的菌柄有无空心、紧实度、耐高温情况等,测定烘干比率。

1.4 菌丝长势评分标准

菌丝长势评分标准:5分为菌丝长势浓密,均匀;4分为菌丝长势浓密,较均匀;3分为菌丝长势较浓密,较均匀;2分为菌丝长势较稀疏,较均匀;1分为菌丝长势稀疏,不均匀。

2 结果与分析

2.1 不同菌株在PDA培养基上菌丝生长情况

2 株野生沙杵菇菌株 SHCHG(S)02、SHCHG(L)07和鸡腿菇097的菌丝生长情况见表1。

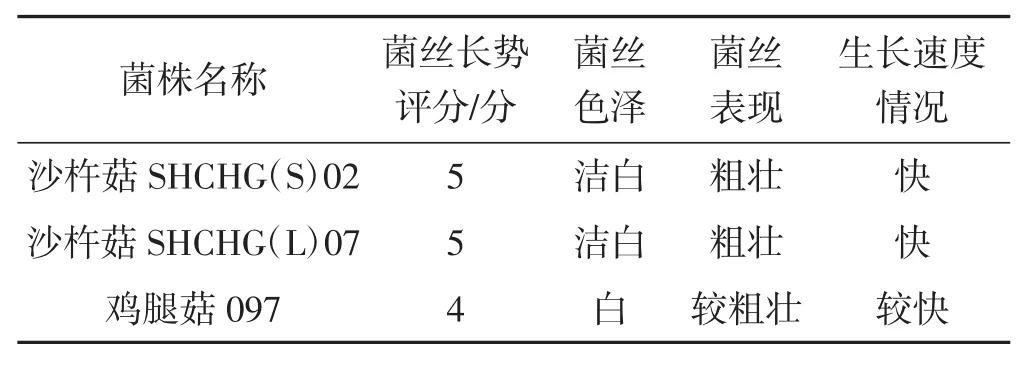

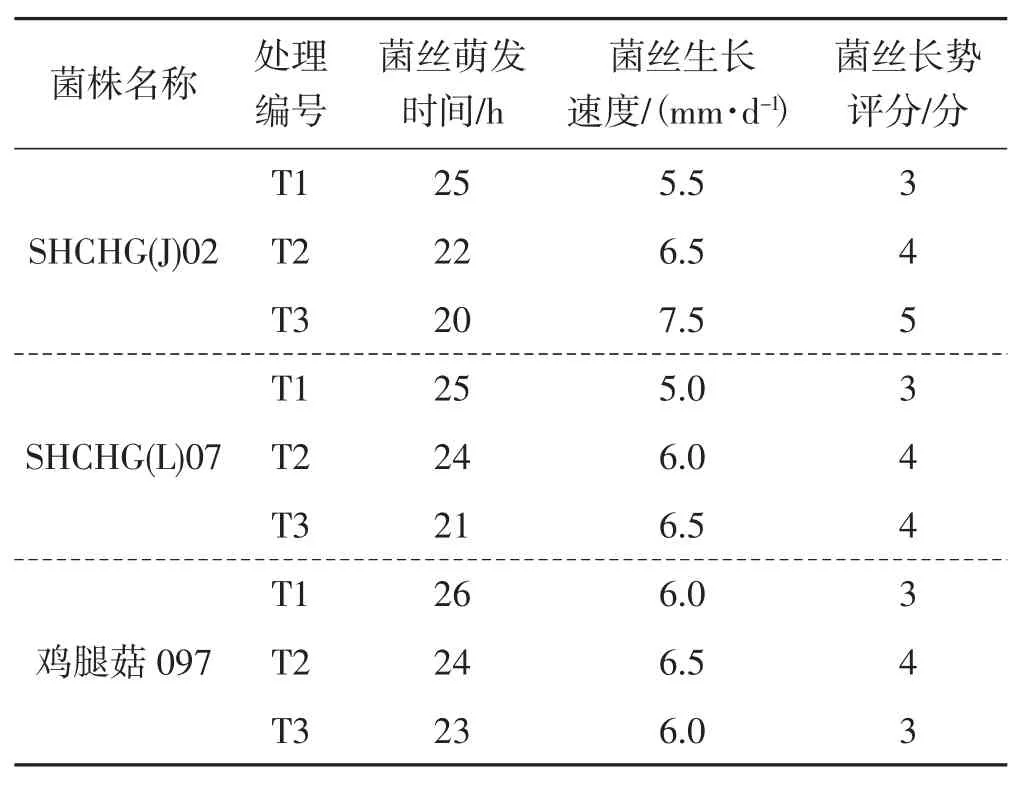

表1 供试菌株的菌丝在PDA培养基中的生长情况(18℃)Tab.1 Mycelium growth of tested strains in PDA(18℃)

由表1可知,供试菌株菌丝在同种PDA培养基上均可以生长,而各菌株菌丝密度、均匀度不同。野生沙杵菇菌株 SHCHG(S)02和 SHCHG(L)07 菌丝洁白、粗壮、均匀、浓密、长势评分为5分;鸡腿菇菌株097菌丝颜色白、较粗壮、较均匀、浓密,长势评分为 4分。SHCHG(S)02和 SHCHG(L)07菌株菌丝长势优于鸡腿菇097。

2.2 拮抗试验

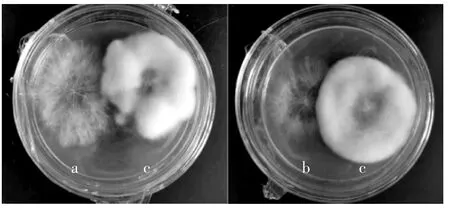

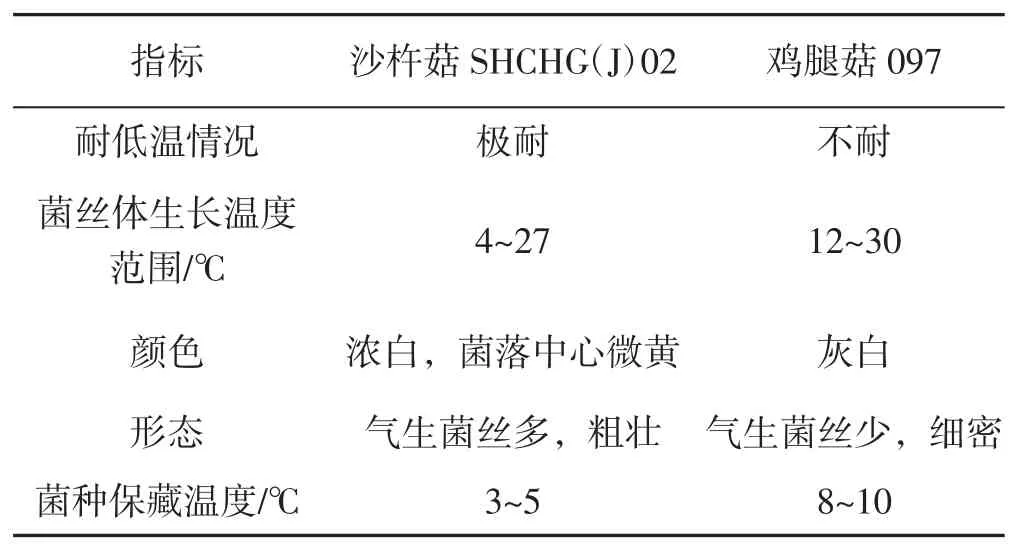

在PDA培养基平板上,3个菌株间分别进行两两拮抗试验。2株沙杵菇菌株分别与鸡腿菇097菌株的拮抗试验见图1。

图1 沙杵菇与鸡腿菇菌株间的拮抗反应Fig.1 Antagonistic reactions among Coprinus comatus strains and Coprinus comatus 097

由图1可知,2株沙杵菇菌株与鸡腿菇097菌株间均有明显的异宗排斥分离线,这表明沙杵菇与鸡腿菇菌株间的亲缘关系远,为不同的菌株。

沙杵菇菌株 SHCHG(S)02与 SHCHG(L)07的拮抗试验见图2。

图2 沙杵菇菌株间的拮抗反应Fig.2 Antagonistic reactions among Coprinus comatus strains

由图2可知,对峙培养16 d后,沙杵菇菌株SHCHG(S)02与 SHCHG(L)07 菌丝体不存在排异现象,无分离线,表明其亲缘关系较近。

2.3 不同栽培料对2个菌株菌丝生长的影响

不同栽培料对2株野生沙杵菇菌株SHCHG(S)02和SHCHG(L)07以及鸡腿菇097的菌丝生长影响见表2。

表2 供试菌株的菌丝体在不同培养料中生长情况Tab.2 The growth of mycelium of tested strains in different substrates

由表2可以看出,3个菌株均能在栽培料上正常生长,3株菌株菌丝生长速度为5.0 mm·d-1~7.5 mm·d-1。T3处理下菌株 SHCHG(J)02 和 SHCHG(L)07菌丝萌发时间、菌丝生长速度、菌丝密度、菌丝长势均优于其他2个处理,其中SHCHG(J)02表现最好。2株野生沙杵菇菌株与鸡腿菇菌株097相比,菌丝萌发时间短,生长速度快,菌丝体长势好。T2处理下鸡腿菇097菌株菌丝生长速度、菌丝密度、菌丝长势则优于T1、T3处理。由此可知,2个沙杵菇菌株均喜欢在经过堆腐发酵的玉米秸、玉米芯、沙蒿和羊粪中生长,表现为生长速度快,菌丝体粗壮且浓白。而鸡腿菇097菌株在发酵料与未发酵料各占50%的培养料中,菌丝长势好。

2.4 供试菌株出菇特性

3个菌株在栽培料各处理中均可出菇,产量比较见表3。

表3 供试菌株的产量比较Tab.3 Comparison of yield of tested strains

由表3可知,T3处理下SHCHG(J)02和SHCHG(L)07菌株栽培出菇早,平均每筐产量和生物学效率最高;T2处理下次之;T1处理中栽培出菇最晚,产量与生物学效率也最低。T2处理下鸡腿菇097菌株栽培出菇晚,但平均每筐产量与生物学效率最高;在T1处理中栽培出菇早,产量和生物学效率介于T3、T2处理之间;在T3处理中栽培出菇最晚,产量和生物学效率最低。由此可知,在T3处理中,野生沙杵菇菌株SHCHG(J)02栽培出菇时间,平均每筐产量和生物学效率优于SHCHG(L)07,综合性状表现最好,产量与生物学效率略低于T2处理下的对照菌株,分别为对照的93.61%、93.60%。

2.5 沙杵菇SHCHG(J)02与鸡腿菇097菌丝体特征

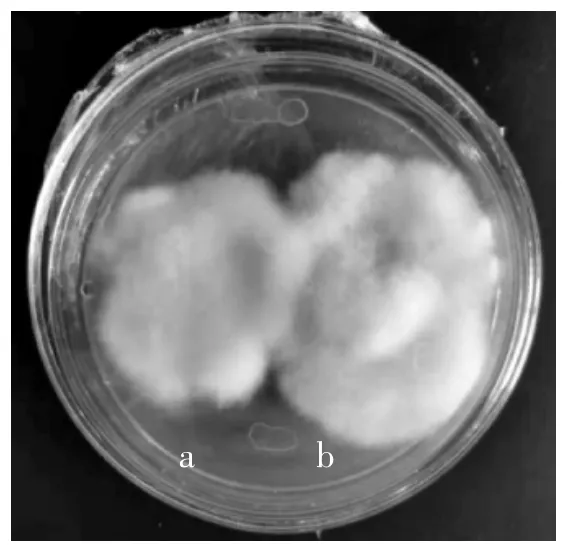

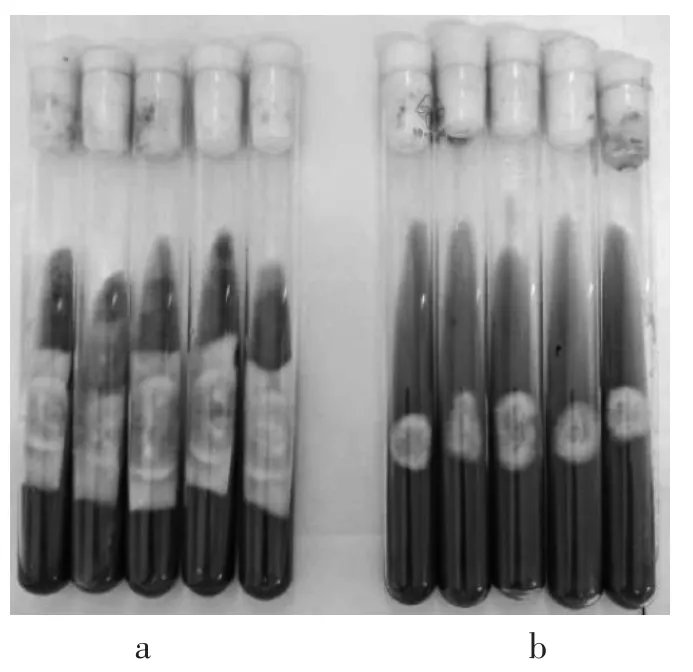

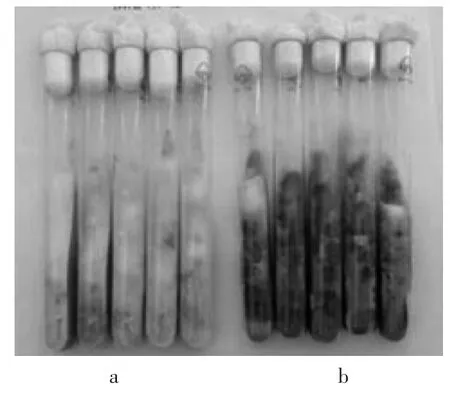

沙杵菇菌株SHCHG(J)02与鸡腿菇097对比菌丝体的特征见表4、图3和图4。

表4 沙杵菇SHCHG(J)02和鸡腿菇097的菌丝体与菌种特征Tab.4 Mycelium and strain characteristics of the Coprinus comatus SHCHG(J)02 and Coprinus comatus 097

图3 供试菌株菌丝体形态特征Fig.3 Morphological characteristics of mycelium of the tested strains

图4 低温保藏下菌株菌丝体形态特征Fig.4 Morphological characteristics of mycelium of the tested strains under cryopreservation

由表4、图3和图4可知,在同一培养条件下,沙杵菇菌株SHCHG(J)02菌丝体气生菌丝多,粗壮、浓白,整齐,致密而有层次;鸡腿菇菌丝体气生菌丝少,细密,颜色灰白。沙杵菇菌株SHCHG(J)02菌丝体生长温度范围4℃〜27℃,鸡腿菇菌丝体生长温度范围12℃〜30℃,沙杵菇比鸡腿菇菌丝体生长温度范围广。沙杵菇菌株SHCHG(J)02极耐低温,在3℃〜5℃温度下可保藏8个月,菌丝体不失活、不变性、不变色;鸡腿菇菌丝体不耐低温,8℃〜10℃保藏,需3个月更新1次。

2.6 沙杵菇SHCHG(J)02与鸡腿菇097子实体特征

沙杵菇SHCHG(J)02与鸡腿菇097在子实体形态特征上有明显的差异,详见表5、图5和图6。

图5 沙杵菇SHCHG(J)02子实体形态特征Fig.5 Morphological characteristics of fruit bodies of Coprinus comatus SHCHG(J)02

图6 沙杵菇SHCHG(J)02与鸡腿菇097形态特征比较Fig.6 Comparison of morphological characteristics between Coprinus comatus SHCHG(J)02 and Coprinus comatus 097

从表5、图5和图6可以看出,沙杵菇子实体成熟后,菇柄基部在土中膨大,形似芥菜头,菇形大,不易开伞,菌柄粗,肉质紧实,洁白,主要食用部分为肥大的菇柄。其菇帽占子实体比例小,不易脱落、融化变黑,冻结菇体融化后不易出水。而鸡腿菇子实体成熟后全部裸露在覆土外,子实体较瘦小,肉质较松软,菇帽大(菌伞包裹二分之一菇柄)而易脱落,菇柄细长,有管状空心,当培养温度超过23℃,子实体易融化。

2.7 沙杵菇SHCHG(J)02与鸡腿菇097生物学特性

沙杵菇SHCHG(J)02与鸡腿菇097的生物学特性见表6。

表6 沙杵菇SHCHG(J)02与鸡腿菇097生物学特性Tab.6 Biological characteristics of Coprinus comatus SHCHG(J)02 and Coprinus comatus 097

由表6可知,沙杵菇菌株SHCHG(J)02出菇温度、相对湿度范围广,喜欢在含有沙蒿的培养料上生长,覆土厚度7 cm左右形成子实体,覆土薄,不易形成正常的菇蕾。抗病性强,耐光、耐低温保鲜,烘干比为10∶1.18,栽培周期120 d左右。而鸡腿菇097出菇适宜温度、相对湿度范围窄,在含有沙蒿的培养料上生长不良,覆土2 cm〜3 cm利于子实体形成,怕光,菇体0℃以下易脱水,抗病性、烘干比低于沙杵菇菌株 SHCHG(J)02。

3 结论与讨论

野生食用菌菌种的收集与鉴定是栽培菌种选育的前提,拮抗试验因其具有简单、快速、直观、可靠性高等优点,已成为食用菌菌种亲缘关系鉴定的常用方法之一[11-13]。研究利用菌丝形态学特性与拮抗反应相结合的方法,对来源不同部位的2株野生沙杵菇菌株与对照鸡腿菇菌株进行比较鉴定,通过形态学特性鉴定发现,野生沙杵菇菌株SHCHG(S)02和SHCHG(L)07菌丝颜色、萌发时间、菌丝生长速度、菌丝密度与鸡腿菇菌株097间存在一定差异,2个野生菌株菌丝长势优于鸡腿菇菌株097。经拮抗试验发现野生菌株 SHCHG(S)02 与菌株 SHCHG(L)07间无拮抗线出现,而与鸡腿菇菌株097均有明显拮抗反应,表明菌株SHCHG(S)02 和菌株SHCHG(L)07属于同种,亲缘关系近,2株野生沙杵菇菌株与鸡腿菇菌株间亲缘关系远,属于不同种菌株。可以初步认定,在准格尔旗周边地区发现的沙杵菇菌株SHCHG(S)02 与菌株 SHCHG(L)07,是在长期自然进化过程中,演变成为适应塞北寒冷气候特点的新菌株。

野生菌株驯化栽培依然是当前食用菌菌种选育的主要途径之一[11,14-16],供试2个野生沙杵菇菌株与对照鸡腿菇菌株在PDA培养基上培养,菌丝生长良好,在以玉米芯、玉米秸、沙蒿粉、羊粪为主料的培养基上均能正常生长发育。通过对供试菌株进行菌丝生长特性比较及岀菇试验,结果表明菌株SHCHG(S)02综合性状表现好,菌丝浓白粗壮、均匀浓密、生长速率快。子实体肥大,洁白,菌柄粗壮,菌盖占子实体比例小,不易脱落开伞,不易融化变黑,肉质紧实,产量与生物学效率略低于鸡腿菇097菌株。试验还发现,沙杵菇菌株SHCHG(S)02平均岀菇67朵/m2,但岀菇3 d后,膨大的菌柄基部开始横裂且有黄斑,好似张开的大嘴,商品性极差。其原因是覆土浅或土中有石灰颗粒。通过增加覆土厚度至7 cm,用60目筛过滤石灰粉,覆土pH调至7,弥补了上述缺陷,鲜菇产量达9.0 kg·m-2以上。沙杵菇菌株SHCHG(S)02栽培出菇温度、相对湿度范围广,抗病性强,耐光、耐低温保鲜,烘干比为10∶1.18,栽培周期长于鸡腿菇097。由于受到岀菇基质碳氮比、岀菇时间等多因素的影响[13],其产量与生物学效率略低于鸡腿菇097菌株,若能保证野生沙杵菇高品质,适当对其遗传改良,进一步提高其产量,极有可能获得质优、高产的新品种。