2021年高考文言文阅读试题分析暨2022年备考指导

焦文林

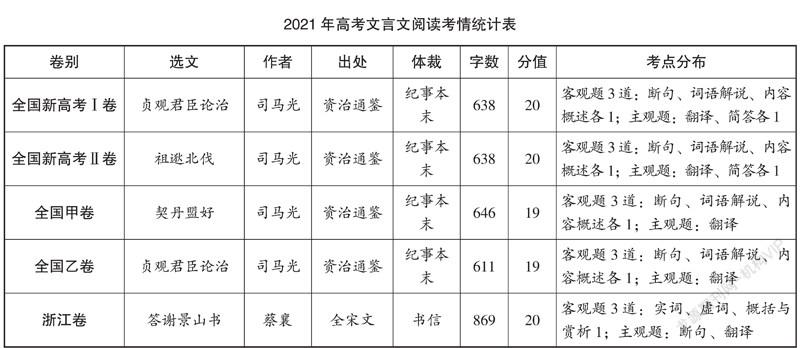

2021年高考,山东、江苏、湖北等省采用全国新高考Ⅰ卷,海南、辽宁等省采用全国新高考Ⅱ卷;贵州、云南等省采用全国甲卷;河南、安徽等省采用全国乙卷。此外还有浙江卷、北京卷等单独命题。

综观2021年高考文言文试题,可以看出以下特点:

◆着眼“立德树人”

选文内容涉及宽厚爱民、公正执法、抗敌卫国等方面,“立德树人”导向明显。如全国新高考Ⅱ卷选取东晋初期著名的北伐将领“祖逖北伐”的故事,祖逖展现的奋发努力、忧国忧民、敢于担当的精神对今天的青年具有激励意义和示范作用。

◆选文命题变化明显

选文打破了《二十四史》中选取人物传记的传统,代之以《通鉴纪事本末》相关篇目中不同段落,组合成“篇”。改变了以写人为主的文本样式,杂以叙事、写人、议论,呈现表达方式多元化追求。冠名“全国”的新高考卷、新课标卷共四张试卷,第3题,都由过去的“下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是”改为“下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是”,选项偏向于转述原文中人物的观点、看法、性格等,改变了过去先“概括”个性品质、性格特点,后“分析”“说明”的语言模式。选项内容表述走出格式化,趋于灵活多样。

◆题型稳定重视基础

文言文阅读题型相对稳定,总体上看多采用客观、主观题搭配的方式,从数量上看,客观题多于主观题。全国课标甲卷与乙卷,保持近年来三客观、一主观的格局。全国新高考Ⅰ卷、Ⅱ卷,也保持与2020年全国新高考三客观、两主观一致。文言文试题重视基础知识、基本能力,在2021年试卷里得到了充分的体现。新高考卷和新课标卷共四张试卷,都将断句、词语解说、内容概述,文句翻译作为考查点,新高考试卷专设简答题,针对文章内容的理解,提出较深层次的问题。

【考向预测】

2022年文言文试题,将会坚持“价值引领、素养导向”的原则,以“立德树人”为出发点选材,体现爱国亲民,廉洁正直、公正执法、奋发有为,责任担当精神,对青年成长起正面引导作用的文章,仍是选文热点。选文范围会进一步扩大,可以是《二十四史》,也可以是《资治通鉴》,但又不局限于此,文人创作的优秀史传文、史论文、杂记文,各类应用文等,都可能出现在高考试题中。题型与设题方式,会呈现“稳中求变”的趋向,断句、词语解说、内容概述、简答等会得到延续,也可能会有创新的形式。

【备考指导】

1. 诵读教材,积累必备知识

坚持诵读教材文言文、古代诗歌等。要有详细的诵读计划,先读教材原文,再读课文注释。在诵读中培养语感,积累知识。短课文一次读完,较长的课文,可分若干次读完。例如《廉颇蔺相如列传》,全文2400字,诵读便可分为三次。

诵读过程中,积累文言实词、文化知识等。

例、多义词“信”字的意义总结:

① 信言不美,美言不信。——言语真实

② 言必信,行必果。——讲信用

③ 疏屈平而信上官大夫。——相信,信任

④ 今行而無信则秦未可亲也。——信物、凭据

⑤ 自可断来信,徐徐更谓之——送信的,此指媒人

⑥ 西忆岐阳信——音讯、消息

⑦ 半封京信半题诗 ——书信

⑧ 低眉信手续续弹 ——副词随意,随便

2. 依托教辅,掌握必备知识

句法方面的知识,教辅一般都有较为详细的讲解与训练。考生要充分利用这些资源,通过理解、训练,提高掌握并运用句法必备知识和运用能力。句法知识的学习过程中,可以借助绘制思维导图的方式,将知识条理化、网络化。

例、被动句的类型与例句。

①“被”字句,舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。(《永遇乐·京口北固亭怀古》)

②“于”字句,此非孟德之困于周郎者乎?(《前赤壁赋》)

③“见”字句,秦城恐不可得,徒见欺(《廉颇蔺相如列传》)

④“为”字句,身死人手,为天下笑者,何也(《过秦论》)

⑤“受”字句,吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人(《赤壁之战》)

⑥“为……所”句,不者,若属皆且为所虏(《鸿门宴》)

【解题技巧】

1. 断句题——依照句意,分析结构

断句要在理解句子大意的前提下进行,专有名词、话语称谓、文言虚词,句子结构是断句的最主要的依据。主谓之间、动宾之间、动补之间、同位语之间等,都不能断开。

客观类断句题,分两步走:第一步,借助选项对比,发现选项中断句相异处。第二步,根据句意并借助相关知识,进行理性分析。借助“专有名词、话语称谓、文言虚词”等,发现当断不断处;借助句子结构分析,确认不应断开处。

2. 词语解说题——调动积累,依文推断

解答词语解说题,注意两点:一是要善于调动平时积累的古代职官、礼俗、科举、地理、典籍、服饰、器物、历法、刑法、音乐、作品、作者等文化、文学方面的文化知识。二是要利用上下文的相关信息进行合理的推断、排查。

例、下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( 2021年全国新高考Ⅱ卷)

A. 京口,古城名,在今江苏省镇江市,是古代江下游军事重镇,为兵家所重。

B. 遗民,指改朝换代后仍然忠于前朝的人,也泛指沦陷区的人民,文中指后者。

C. 部曲,原指古代豪门大族和将领招募的私人军,文中是指部队的编制单位。

D. 传檄,指檄文,是古代官府用以征召、晓谕声讨的文书,传檄即传布檄文。

答案:C项。

【技巧运用】调动平时积累,给合文意推断。A项,“京口”可调动学习

《京口北固亭怀古》的积累,确认正确;B项,根据上文的“遂使戎狄乘隙,毒流中土……”,下文“使如逖者统之以复中原”等句,文中遗民指中原“沦陷区的人民”理解是正确的。C项,根据上文“以逖为奋威将军、州刺史,给千人廪,布三千疋,不给铠仗,使自召募”和本句“逖将其部曲百家渡”,“部曲”理解为“将领招募的私人军”是正确的,选项“文中是指部队的编制单位”是不正确的。D项,“传檄”,调动积累,平时文言文阅读训练中会见到,文天祥《指南录后序》、黄宗羲《柳敬亭传》、方苞《左忠毅公逸事》也都用过此意,结合“传檄天下称……”所讲内容,也可以判断“用以征召、晓谕声讨的文书”理解是正确的。

3. 内容概述题——抓住关键,细心对比

本题题干由“概括分析”改为“内容概述”,选项“因文设题”,文本以人物活动为主的,仍然会考查对人物个性、事件细节、故事时序、地点的概括与分析;对话较多、论述性强的,则侧重于人物观点及发表观点的背景、对事物进程的影响等内容的概括与叙述。

根据2021年高考设题情况,解题可从以下几个方面展开选项与原文之间的对比:

(1)对比观点与背景。将选项人物观点及其提出观点背景展开对比,考察内容是否一致。

例:在讨论制止偷盗一事时,有人提出用重法治理,唐太宗认为应减轻赋税,选用清官,使百姓衣食无忧,严刑峻法反而不能达到目的。(2021年高考全国新高考I卷)

原文:上与群臣论止盗。或请重法以禁之,上哂之曰:“民之所以为盗者,由赋繁役重,官吏贪求,饥寒切身,故不暇顾廉耻耳。朕当去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪!”

【技巧运用】唐太宗针对“请重法以禁之”谈自己的观点,主张“去奢省费,轻徭薄赋,选用廉史,使民衣食有余”,这些内容原文与选项是一致的。致于太宗说的“安用重法”,是没有必要的意思,并沒有说“严刑峻法反而不能达到目的”。

(2)对比态度与作用。将选项人物对待特定人物、事物的态度及其作用展开对比,考查内容是否一致。

例:祖逖力请北伐,时任左丞相的司马睿虽无北之志,但仍然尽力支持,这坚定了祖逖的斗志,祖逖指江发誓:若不能收复中原就不再渡江返回江南。(2021年高考全国新高考Ⅱ卷)

原文:睿素无北伐之志,以逖为奋威将军、州刺史,给千人廪,布三千疋,不给铠仗,使自召募。秋八月,逖将其部曲百余家渡,中流,击楫而誓曰:“祖逖不能清中原而复济者,有如大江!”

【技巧运用】选项说司马睿对祖逖北伐的态度是“尽力支持”,其作用是“坚定了祖逖的斗志”,从原文“不给铠仗,使自召募”来看,要去打仗,却不给兵器,也不给士兵,谈不上“尽力支持”,那么“坚定了祖逖的斗志”也就无从说起。

(3)对比原因与结果。对比事件发生的原因与结果,或者对比原文中人物对重大历史事件包含的原因与结果关系评说。

例:魏征说,隋炀帝滥杀无辜,张元济不敢谏诤;唐太宗认为正是因为臣不尽忠,最终导致了隋朝灭亡,因此告诚群臣一定要吸取教训。(2021年高考全国乙卷)

原文:魏征曰:“炀帝时尝有盗发,帝令於士澄捕之,少涉疑似,皆拷讯取服,凡二千余人,帝悉令斩之,大理丞张元济怪其多,试寻其状,内五人尝为盗,余皆平民。竟不敢执奏,尽杀之。” 上曰:“此岂唯炀帝无道,其臣亦不尽忠。君臣如此,何得不亡?公等宜戒之。”

【技巧运用】选项说唐太宗认为“臣不尽忠”导致“隋朝灭亡”,而原文“此岂唯炀帝无道,其臣亦不尽忠。君臣如此,何得不亡?公等宜戒之”,唐太宗分析隋朝灭亡原因时,提到“君臣”两个方面,选项在分析因果关系时,以偏概全。

(4)对比主动与被动。对比矛盾双方激化或缓和矛盾时,哪一方是主动的,哪一方是被动的,以便进一步了解矛盾的发展变化。

例、在战局有利的情况下,宋朝皇帝为了息战,主动提出议和,并派曹利用到契丹军中谈判,最终与契丹达成盟约。(2021年高考全国甲卷)

原文:是时,故将王继忠为契丹言和好之利,契丹以为然,遣李兴议和。帝曰:“朕岂欲穷兵,惟思息战。如许通和,即当遣使。”冬十月,遣曹利用诣契丹军……利用竟以银十万两、绢二十万匹成约而还。

【技巧运用】选项说在战局有利的情况下,宋朝皇帝为了息战“主动提出议和”,而原文是说“故将王继忠为契丹言和好之利,契丹以为然,遣李兴议和”,可见议和是契丹先派遣李兴议和,而后宋朝皇帝同意议和。

(5)对比话语与目的。对比选项对原文人物话语内容与目的分析,准确理解话语内容和讲话的目的等。

例:作者希望谢景山能潜心向道,增进才识,不轻易为他人言语议论左右,不仿效前代高位之人自进的方式,不攀附孔、孟圣人。

原文:君子之于进退,唯其道而已矣。景山又多取前世重人自进为比,有异于襄之说,虽前世重人,襄不从矣,其称仲尼、佛肸召而欲往,孟子不遇于鲁侯,斯二者何求哉?委乎天而待用者也。(佛肸(xǐ),人名,与孔子同时。)

【技巧运用】选项称作者说的关于仲尼、孟子内容,目的劝说谢景山“不攀附孔、孟圣人”,其实“其称仲尼……斯二者何求哉?委乎天而待用者也”,是请谢景山不要相信前世高位所说的孔孟试图自谋仕进的说法,并为孔孟辩解他们不过“委乎天而待用者也”,并非自谋仕进。

4. 文句翻译题——译对词语,转换句式

翻译题综合强,但从得分的角度看,翻译的主要任务有两项:一是准确翻译实词意义,二是将特殊句式转化成现代句式。

(1) 多义词的临时意义。多义词,往往有许多义项,但在具体的语句中,它只能有一个意义,这便是它的临时意义。确定临时意义,要注意句子的语意条件,如作者表达的思想情感,语意之间的逻辑关联等,遵守“词不离句”的原则,否则,很可能会出现意义的偏差。

例、知大功不遂,感激发病,九月,卒于雍丘。(2021年全国新高考Ⅱ卷)

【技巧运用】“感激”一词,有考生翻译成“激动”,是不准确的。“感激”现代汉语中是“衷心感谢”的意思,文言文里常见的义项有二:①有所感受而情绪激动,感动奋发。例“由是感激,遂许先帝以驱驰。”《出师表》②感慨愤激,恼恨。这里“感激”的原因是“知大功不遂”,“感激”的结果是“卒于雍丘”,因此,解释为“感慨愤激,恼恨”是比较准确的。

(2)活用词的语境意义。活用词,在特定语言环境中改变了词性、用法,产生了新的意义。识别、翻译活用词,要根据特定语言条件。如两个名词连用,第一个名词往往活用为动词,“沛公军霸上”,“军”后是所处名词“霸上”,便译作“驻扎”“驻军”。

例、皆令门下覆视,有据法当死而情可矜者,录状以闻。(2021年高考全国乙卷)

【技巧运用】闻,本义是“听见”,引申为“听说”“见闻”等,而句中则是“使……知晓”,即上报,是动词的使动用法。

参考译文:都让门下省复核查验,有依据法律应该判处死刑而情有可怜悯的,把具体情况记录下来上报朝廷。

(3)正确识别翻译特殊句式。翻译过程中,对被动句、倒装句、宾语前置句、状语后置句、定语前置句等要仔细注意其特征,然后根据表达句意的需要,用合适的现代汉语句式来翻译。

例、而既知其不可,复断之以法,此乃忍小忿而存大信也。

【技巧运用】句中含有两个特殊句式:“断之以法”为状 语后置句,翻译时调整为“以法断之”。“此乃……也”为 判断句,用“……是……”的句式来翻译。

参考译文:(皇上)已经知道不能这样处置,而依据法 律来裁决,这正是忍耐小的愤怒而保持大的信用。

简答题主要考查“分析”“概括”能力。考生分析问题。解答偏重于分析的试题,要能够深层次、多角度地思考;解答偏重于概括的试题,要能抓住人或事物的本质,进行精准的概括。

例、文末《资治通鉴》的作者司马光评价说“君者表也,臣者景也”,这句话说的是什么道理?他这样说的目的是什么?(2021年全国新高考I卷)

【技巧运用】第一问:比喻句的理解。 君者表也,臣者景也。表,圭表,测量日影的器具;景,通“影”,日影。道理:臣子,是君主的影子,随着君主的好恶而行动。

第二问:分析话语目的。

原文:臣光曰:古人有言:“君明臣直。”裴矩(jǔ)佞于隋而忠于唐,非其性之有变也,君恶闻其过则忠化为佞,君乐闻直言则佞化为忠。是知君者表也,臣者景也,表动则景随矣。

本段中心是“君明臣直”,强调国君在君臣关系中处于支配地位。因此“君者表也,臣者景也”的话语目的是:告诫后世君主,要正道直行,对臣子起表率作用。

【模拟演练】

汉文帝轻刑重农

春,二月,甲寅,诏曰:“朕亲率天下农耕以供粢盛,皇后亲桑以供祭服;其具礼仪。”

初,秦时祝官有袐祝,即有灾祥,辄移过于下。夏,诏曰:“盖闻天道,祸自怨起而福繇德兴,百官之非,宜由朕躬。今袐祝之官移过于下,以彰吾之不德,朕甚弗取。其除之!”

齐太仓令淳于意有罪,当刑,诏狱逮系长安。其少女缇萦上书曰:“妾父为吏,齐中皆称其廉平;今坐法当刑。妾伤夫死者不可复生,刑者不可复属,虽后欲改过自新,其道无繇也。妾愿没入为官婢,以赎父刑罪,使得自新。”

天子怜悲其意。五月诏曰诗曰恺弟君子民之父母今人有过教未施而刑已加焉或欲改行为善而道无繇至朕甚怜之!夫刑至断支体,刻肌肤,终身不息,何其刑之痛而不德也!岂为民父母之意哉!其除肉刑,有以易之;及令罪人各以轻重,不记逃,有年而免。具为令!”丞相张苍、御史大夫冯敬奏请定律曰:“诸当髡者为城旦、舂;当黥者髡钳为城旦、舂;当劓者笞三百;当斩左止者笞五百;当斩右止及杀人先自告及吏坐受赇、枉法、守县官财物而即盗之、已论而复有笞罪皆弃市。罪人狱已决为城旦、舂者,各有岁数以免。”制曰:“可。”

是时,上既躬修玄默,而将相皆旧功臣,少文多质。论议务在宽厚,耻言人之过失,化行天下,告讦之俗易。吏安其官,民乐其业,畜积岁增,户口浸息。风流笃厚,禁網疏阔,罪疑者予民,是以刑罚大省,至于断狱四百,有刑错之风焉。

六月,诏曰:“农,天下之本,务莫大焉。今勤身从事而有租税之赋,是为本末者无以异也,其于劝农之道未备。其除田之租税。”(节选自《资治通鉴》)

1. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A. 五月/诏曰/诗曰/恺弟君子/民之父母/今人有过教未施/而刑已加焉/或欲改行为善而道无繇至/朕甚怜之

B. 五月/诏曰/诗曰/恺弟/君子民之父母/今人有过/教未施而刑已加焉/或欲改行为善而道无繇至/朕甚怜之

C. 五月/诏曰/诗曰/恺弟/君子民之父母/今人有过教未施/而刑已加焉/或欲改行为善而道无繇至/朕甚怜之

D. 五月/诏曰/诗曰/恺弟君子/民之父母/今人有过/教未施而刑已加焉/或欲改行为善而道无繇至/朕甚怜之

2. 下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 诏狱,由皇帝直接掌管的监狱,关押由皇帝下诏书定罪的犯人。

B. 妾,本指女性奴隶,文中的“妾”是缇萦上书时用的谦词。

C. 黥,在脸上刺上记号、文字并涂上墨的肉刑,汉文帝废除后就绝迹了。

D. 制,即制书,诏书的一种,是皇帝颁行国家各类典章制度的重要文书。

3. 下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )

A. 汉文帝相信天道之祸从怨恨兴起、福由德政兴起的说法,认为百官的过失都应该他一人来承担,因此他下令废除袐祝官。

B. 张苍、冯敬奏请皇帝批准的法律条款中,髡刑、黥、髡钳、劓刑、斩左脚等肉刑都改为其他刑罚,得到了文帝的认可。

C. 汉文帝批准的新法令里,对官员二次犯罪处罚相当严厉,“受贿、枉法、监守自盗”等再犯者,全部公开斩首。

D. 汉文帝认为农业是天下的根本,没有什么事情比农业更重要,农民要缴纳田租税,表明鼓励发展農业的政策没有得到落实。

4. 把文中画横线的句子译成现代汉语。

(1)妾伤夫死者不可复生,刑者不可复属,虽后欲改过自新,其道无繇也。

译文: 。

(2)论议务在宽厚,耻言人之过失,化行天下,告讦之俗易。

译文: 。

5. 班固赞扬汉文帝“以德化民”,请结合选文概括汉文帝“以德化民”的具体表现及其取得的成效。

【参考答案与解析】

1. D【命题立意】考查断句的能力。【选项分析】A项,“今人有过教未施/而刑已加焉”,“而”字是连接词,其前不可断开,应断为“今人有过/教未施而刑已加焉”;B项,“恺弟/君子民之父母”,“恺弟”是“君子”的定语,其间不可断开,全句是判断句,应断为“恺弟君子/民之父母”;C项,兼有A、B两项错误。故答案选D。

2. C【命题立意】考查理解古代文化知识的能力。【选项分析】C项,黥刑,被汉文帝废除,五代时又恢复了,直到清末才被废除。

【知识链接】(1)城旦,舂:刑罚之一,为期四年。城旦者,旦起行治城;舂者,妇人不豫外傜,但舂作米,皆四岁刑。(2)劓刑、刖刑、宫刑:劓刑,割鼻子;刖刑,断足;宫刑,破坏生殖器。

3. D【命题立意】考查理解文意的能力。【选项分析】原文说“其于劝农之道未备”,是说鼓励发展农业的政策还不完备,不是“没有得到落实”。

4.【参考答案】

(1)我感到悲伤的事是,人死不能复生,受刑者残肢不能再接,即使以后想改过自新,也没有机会了。(2)讨论国政以宽厚为本,耻于议论他人的过失;这种风气影响到全国,改变了那种互相检举、攻讦的风俗。

【命题立意】考查翻译文言文句的能力。

【评分标准】(1)关键词,每个1分。“伤”(悲伤),“属”“接”,“繇”(机会);译对句意2分。(2)关键词,每个1分。“耻”(以……为耻),“告”(检举)“俗”(风俗);译对句意2分。

【回归教材】

(1)陈涉太息曰:“嗟乎,燕雀安知鸿鹄之志哉?”

《陈涉世家》 息,叹息。

(2)老臣贱息舒祺,最少,不肖。

《触龙说赵太后》 息,儿子。

(3)生物之以息相吹也。

《逍遥游》 息,气息。

(4)去以六月息者也。

《逍遥游》 息,大风。

5. 表现:(1)亲自耕田,勤劳尚俭;(2)废除肉刑,彰显仁德;(3)免除田税,体现爱民。成效:(1)经济发展,人口增长,百姓乐业;(2)民风归于淳朴,犯罪人员锐减。

【命题立意】考查归纳文章内容要点的能力。

【解题指导】一是审清试题要求,围绕“以德化民”的“表现”“成效”思考做答。二是根据“表现”“成效”两项内容,回读原文,圈点相应素材,并将其概括为答案要点。如“朕亲率天下农耕以供粢盛,皇后亲桑以供祭服;其具礼仪”,即可概括为“亲自耕田,祭礼节俭”。

【参考译文】春天 ,二月十六日,文帝下诏说:“我亲自带领天下臣民农耕,我所收获的粮食供应宗庙祭祀,皇后收获的蚕丝,供应祭祀的祭服;这是完成具体的皇家礼仪!”

以前,秦朝的祝官中有袐祝,一旦出现了灾异,袐祝就把造成过失的责任从皇帝身上移到官员身上。这年夏天四月,文帝下诏说:“我听说天道之祸从怨恨兴起,福由德政兴起,百官的过失都应该由我一人来承担。现在袐祝把责任推给臣下,这是在彰显我失德,我很不赞成。应予废除!”

齐国太仓令淳于意犯了罪,应该处以肉刑,被逮捕拘押在长安诏狱。淳于意的小女儿缇萦向文帝上书说:“我父亲做官,齐国人都称赞他廉洁公正;现在他犯了罪,按法律应该判处肉刑。我感到悲伤的事是,人死不能复生,受刑者残肢不能再接,即使以后想改过自新,也没有机会了。我愿意去官府做官婢,用以赎我父亲应该受到的罪過,使他得以改过自新。”

汉文帝十分同情缇萦的孝心,五月下诏说:“《诗经》中说‘开明宽厚的君主,是爱护百姓的父母。现在人们有了过错,还没有进行教育就先施刑罚,有的人想改过自新也无路可走了,我非常同情这些人!肉刑的残酷性以至于切断人的肢体,摧残人的皮肉,使人终生无法生育,这是多么残酷而不合道德的刑罚啊!难道这符合我身为民众父母的本意吗!应该废除肉刑,用其它刑罚代替;此外,应该规定犯罪的人各自根据罪名的轻重,只要不从服刑的地方潜逃,服刑到一定年数就可以释放。要制定出相关的法令!”

丞相张苍、御史大夫冯敬,奏请文帝批准他们修定的法律条款:“原来应判处髡刑的,改为城旦和城旦舂;原来应判处黥、髡钳二刑的人,改为城旦、城旦舂;原来应判处劓刑的,改为笞打三百;原来应判处斩左脚的,改为笞打五百;原来斩右脚以及杀人之后先去官府自首的,官员因受贿、枉法、监守自盗等罪犯,已被处置、但后来又犯应该判处笞刑的,全部改为公开斩首。罪犯已被判处城旦、城旦舂的,各自服刑到一定年限后赦免。”文帝下达诏书说:“可以。”

这时,文帝自身谦逊自守,将相大臣都是刘邦时期的功臣,他们文化水平低,为人质朴厚道。讨论国政以宽厚为本,耻于议论他人的过失;这种风气影响到全国,改变了那种互相检举、攻讦的风俗。官员安于自己的职位,百姓乐于自已的本业,府库储蓄每年都有增加,人口繁衍。风俗回归于诚实、厚道,制定的法律宽松,有犯罪嫌疑的人,从宽发落,刑罚大量减少,甚至一年之内全国只审判四百起案件,出现了停止用刑的景象。

六月,文帝下诏说:“农业是天下的根本,没有什么事情比农业更重要。如今辛勤劳动的农民还要缴纳租税,这样做,使从事农耕本业与从事工商业末业的人没有差别,说明鼓励发展农业生产的政策还不完备,应当免除农民的田租税!”

责任编辑 廖宇红