顺藤理头绪 定点寻方法

韩延明

多年以来,高考语文对文言文的考查,大多选取人物传记作为文本材料。尽管2021年高考文言文阅读变成了纪事类文本,但人物传记的重要地位不可替代。因为这种文本结构规范,体例稳定,内容丰富,涵盖了众多的文言知识点,传主多为圣明君主、清官廉吏、文臣武将、行业精英,充满了正能量。高考借助文言传记的阅读理解,不仅可以全方位地考查知识点,还可以以文本为载体,引导考生涵养优秀的意志品质,树立正确的人生观、价值观,文言传记是人们公认的理想的命题材料。

从现代高考的命题趋势上看,越来越重视对阅读、理解等能力的综合考查,文言传记的阅读自然也不例外。解答文言传记类题目,其制胜的根本在于阅读环节。阅读顺则解题顺,解题顺则答案准,答案准则得分高。无论文本内容有什么不同,但阅读方法都大同小异,而且有章可循。文言传记考查的落脚点是“解”,即要求考生解答题目中设计的若干问题,但必要前提是“读”,即全面阅读文本,精准理解文意,为解题扫清障碍,奠定基础,提供依据。“读”与“解”水乳交融,密不可分。如果不明白这个奥秘,急于求成,轻“读”而重“解”,必将事倍功半,欲速则不达。因此,解答文言传记类阅读题务必做到宏观阅读理头绪、微观解题寻方法,宏观、微观两手抓,双管齐下,不可偏废。

先说“读”——宏观阅读理思路。面对一篇文言传记类文本,可以按照阅读——梳理——归纳的思维流程,有条不紊,逐步展开。在读懂文本大意的基础上,进一步理清层次结构和内容要点,进而明确传主的性格、品质与情操。

1. 阅读。根据文言传记的文本特点、考查内容和试题类型,对文本的阅读大致可以分为粗读、精读、攻读三个步骤。

① 粗读,指的是整体上快速阅读浏览,即作家秦牧所说的“鲸吞”,可以称之为“地毯式搜索”。这一过程的主要任务是全面疏通文意,从宏观上了解大意。这一过程特别要弄清重点字词(包括多义词、古今异义词、通假字等)在语境中的含义;同时,还要勾画出文本中出现的文化常识,并结合文本、教材和自己的日常积累,准确把握这些常识的意义。

② 精读,是指结合试题,特别是客观性试题中四个选项涉及的内容,有针对性地进行精细化阅读,即“缩小包围圈”,定向突破。这一过程要带着明确的目的进行二次阅读,点对点地在原文中找到与试题对应的文字信息,并细心做好比对,找出异同,判断试题选项表述的正确与否。如2020年高考全国II卷“概括和分析”题,结合文本逐项阅读比对,发现C项中的“金人前来归顺”理解有误,原文的对应信息是“金人来归燕”,意思是“金人来朝归还燕山旧地”。2020年全国III卷“概括和分析”题,逐项与文本中比对阅读后,可以发现C项中的“官员借口家中有人患病,不愿到任办公”理解有误,原文与此对应的信息是“旧制,朝臣家有时疾,染易三人以上者,身虽无病,百日不得入宫。至是,百官多列家族,不入”,意思是:当时的制度规定,朝臣家中有人得流行病,如果三人以上染病,即使本人未病,百日之内也不准入宫,很多官员都因家中有人染疾,不能上朝。由此可知,并非官员借口不办公。

③ 攻读,就是为解决疑难字词等进行的攻关式阅读,可称之为“定点爆破”。如2020年高考全国I卷翻译句(1)“多作饘粥药剂”中的“饘”是个生僻字,这就是攻读要解决的难点。对此,可以根据文言句式“同意相连”的特点,结合“饘”的形旁,由相邻的“粥”进行推测,可知“饘粥”就是“稠粥”,句子可译作“制成许多稠粥和药剂”。2020年全国II卷翻译句(2)中“第曲意奉之”的“第”显然不是“第几”或“次第”之意,根据前句“药师跋扈,府事皆专行,安中不能制”和“第”后“曲意奉之”可以推知,“第曲意奉之”有屈就之意,“第”译作“只能”,句意为“只能违心顺从他”。

2. 梳理。疏通文意之后,紧接着就要对文本内容和结构进行梳理。作为人物传记,一般来讲,其内容可以简单概括为“几个人,几件事”。其中,傳主是主要人物,其他是次要人物。对内容和结构的梳理,就是按照文本的结构顺序,整理出文中记叙的“几件事”。具体说来,可以按照“谁,什么事”“什么时间,什么事”“什么地点,什么事”三个角度进行归类,这样,在做题时就可以有效防止时间、地点、人物、事件等信息错位,避免张冠李戴的错误发生。如2020年高考全国I卷“概括和分析”题C项“他(苏轼)在任职杭州时遭遇旱灾病疫,减免上供米三分之一纾缓灾情”理解错误,由原文“轼请于朝,免本路上供米三之一”可知,“减免上供米三分之一纾缓灾情”的是朝廷,而非苏轼,属于人物混淆而造成的张冠李戴。2019年高考全国I卷“概括和分析”题C项“文帝询问鬼神之事,对贾谊的回答很满意,于是任命他为自己钟爱的小儿子梁怀王的太傅”理解错误,由原文可知,文帝向贾谊询问完鬼神之事后,便表示自己比不上贾谊,然后过了不久任命贾谊为梁怀王的太傅。这里属于时间错位。2018年高考全国I卷“概括和分析”题B项“蜀地饱受侵扰”理解不当,由原文“郡邻于蜀,数被侵掠”可以判断出“饱受侵扰”的是天水郡,而非蜀地,属于地点错位。

3. 归纳。即由事件提炼归纳出人物的品性特点。人物传记都是通过记叙事件来表现人物品行的,一件事之中,可以表现一种或几种品质,要对此进行全面的归纳概括,谨防遗漏。反言之,一种品行也可能由几个事件佐证。无论如何,归纳时要务必做到品行与事件准确对应,否则就属于误解。2020年高考全国I卷文言文本选自《宋史·苏轼传》,文中重点记叙了如下几件事:

① 母亲亲自教苏轼读书,苏轼常常能说出其中的要害;②欧阳修见到苏轼的文章很惊喜,他对梅圣俞说:“我应当让路,让他出人头地。”③王安石推行新法,苏轼上书言明新法的不便利;④新的政令下达,苏轼总是利用新法中对百姓有利的内容造福百姓;⑤苏轼主掌礼部贡举考试,因大雪严寒,他放宽了对士子的禁约;⑥苏轼在杭州任职时遭遇大旱瘟疫,他请求朝廷减免上供米三分之一;⑦苏轼集贮钱粮,建造治病场所;⑧苏轼随父亲学写文章,文采灿烂,称雄百代。

这些事件从不同的角度表现了苏轼不同的品质特点:由①、②可以概括出自幼聪颖,深受时贤赏识;由③、④可以概括出因势利导,利用新法便民;由⑥、⑦可以概括出直面饥疫,解救受灾百姓;由⑤可以看出心地善良,体恤应试士子;由⑧可以看出天赋异禀,为文得心应手。

以上三个阅读步骤逐层深入,环环紧扣。做好了这三步,就基本上全面把握了文本的内容和脉络,做到胸有成竹,为快速、准确答题奠定了坚实的基础。

再说“解”——微观阅读寻技巧。通过对文本的反复阅读,扫除了障碍,理清了思路,做好了准备,就可以着手解答试题了。然而要快速、正确地解答试题,还应探求命题规律,进而掌握解答不同题目所采用的不同的解题方法和技巧。

1. 断句题。断句无难事,四步有妙法。断句“四步”法的核心是寻找标志,掌握规律:一找分句的主语,主语前面应该断句;二找特殊语法结构,主要包括主谓结构、动宾结构、并列结构、偏正结构,遇到这几种短语,中间不断结尾断;三找文言虚词,如“之”“乎”“者”“也”“矣”“焉”“哉”等,这些语气词的后面一般应断句;四找表示对话的词语,如“说”“曰”“云”“谓”,这类词的后面应断句。以上四种方法,前两种使用的频率很高,后两种情况因标志过于明显,一般不会在此设误,使用的频率不高。如2020年高考全国I卷:

下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A. 三年/权知礼部贡举/会大雪苦寒/士坐庭中/噤未能言/轼宽其禁约/使得尽技/巡铺内侍每摧辱举子/且持暧昧单词/诬以为罪/轼尽奏逐之/

B. 三年/权知礼部贡举/会大雪苦寒/士坐庭中噤/未能言轼/宽其禁约/使得尽技/巡铺内侍每摧辱举子/且持暧昧单词/诬以为罪/轼尽奏逐之/

C. 三年/权知礼部贡举/会大雪苦寒/土坐庭中噤/未能言轼/宽其禁约/使得尽技巡铺内侍/每摧辱举子/且持暧昧单词/诬以为罪/轼尽奏逐之/

D. 三年/权知礼部贡举/会大雪苦寒/士坐庭中/噤未能言/轼宽其禁约/使得尽技巡铺内侍/每摧辱举子/且持暧昧单词/诬以为罪/轼尽奏逐之/

“轼宽其禁约”一句,意为“苏轼放宽他们的禁约”,“轼”为主语,应该在它的前面断句,据此排除B、C;“巡铺内侍每摧辱举子”一句,意为“巡视考场的宦官常常侮辱应试士人”,“巡铺内侍”是偏正短语作主语,应该在此前断句,中间不能断开,据此排除D。故断句正确的一项是A。

2. 文化常识题。解答此类试题,务必注意平时的相关知识积累,例如按照科举应试类、官场官职类、称谓类、文化典籍类、天文历法类、古代地理类、风俗礼仪类、饮食器用类、音乐文娱类、家族家史类、战争类等,分门别类归纳整理,化整为零,理解、识记、消化。解题时还要注意两种情况:一是有的文化常识需要结合文本作解释,确保准确性,如“朕”本为第一人称代词“我”“我的”,秦始皇以后专用为皇帝的自称之词,沿用至清。“朕”到底为何意,必须结合文本出处(历史朝代)进行辨析。二是倘若遇到特别生僻的文化知识,一般都是正确的,它们往往是命题人故意设置的干扰项,意在考查解题技巧,因为高考考的是“常识”。如2020年高考全国I卷中的“当轴”(指做官处在重要的位置;当轴者则指身居显赫职位的当权官员)、全国II卷中的“保任”(担保或担保者,文中特指因向朝廷推荐人才而负担保责任)、全国III卷中的“居摄”(指古代帝王因年幼不能亲政,大臣代居其位来处理政务的一种制度),这些生僻的文化常识,试题中对应的表述都是正确的。

3. 概括分析题。首先,要明确这类题型的设题特征:每个选项都由传主品行和事件阐释两部分组成,“传主品行”一般不设误,误解大都出现在“事件阐释”部分。常见的错误类型有张冠李戴、重点字词理解有误、无中生有等。其次,要厘清时间、地点、事件、人物之间的对应关系,谨防错位或事件与品行“文不对题”。只要在第一步阅读阶段理清了事件,并準确“归纳”,判断正误就不会有太大的难度。如2020年高考全国I卷“概括和分析”不正确的一项:

C. 苏轼直面饥疫,解救受灾百姓。他在任职杭州时遭遇旱灾病疫,减免上供米三分之一纾缓灾情;同时又集贮钱粮、建造治病场所以防备疫病。

这个选项中,对传主品行的概括没有错误,错在“减免上供米三分之一纾缓灾情”,因为这不是苏轼的行为,而是苏轼向朝廷请求之后,朝廷“减免上供米三分之一纾缓灾情”,这个错误类型阐释属于典型的张冠李戴。

4. 翻译题。一要明确采分点并准确翻译,包括重要的实词、虚词、特殊句式;二要尽量做到直译,一一对应,不加不漏不偏;三要谨记字不离句,句不离段,结合前后语境合理翻译;四是遇到难字可据形推义,或根据“同意相连”等规律由已知揣测未知,不可原字照搬,心存侥幸。如2020年高考全国I卷翻译:

(1)又减价粜常平米,多作饘粥药剂,遣使挟医分坊治病,或者甚众。

这句的采分点有“粜”(出售)、“饘”(稠粥)、“挟”(带着)、“坊”(城市中街巷的通称)。其中,句中有两个较生僻的字“粜”和“饘”。“粜”是个会意字,可由其结构“出”“米”进行意会推测,译作“出售粮食”;“饘”字则可根据“同意相连”的规律,由邻字“粥”推出其意为“稠粥”。句子译为:又减价出售常平米,制成许多稠粥和药剂,派人带着医生分街道治病,救活的人很多。

5. 简答题。文言文阅读的简答题往往选取某个“点”设题,作答要求一般是“简要说明”或“简要概括”。解答时首先要找到与题目对应的信息区间,全面把握文意,然后从中提炼概括出若干个侧面,分条作答即可。如2020年新高考Ⅰ卷第14题:

孙奇逢为什么倡议凑集金钱救助左光斗?救助成功没有?请简要说明。

首先通读文本,找到与题目相关的内容:“容城孙奇逢者,节侠士也,与定兴鹿正以光斗有德于畿辅,倡议醵金,诸生争应之。得金数千,谋代输,缓其狱,而光斗与涟已同日为狱卒所毙。”准确理解这些文字并简要概括,即可得到如下答案:

第一问:左光斗对京都附近地区有恩德。第二问:没有成功,在救助过程中左光斗被害。

文言文阅读虽然属于传统题型,对于考生而言似乎并不陌生,但又的确是众多考生共同面临的“短板”,成为一道难以逾越的障碍,不同程度地制约着成绩的提升。因此,探寻有效的方法打破思维“瓶颈”就成为取胜之道。文言人物传记类文本的阅读理解与其他文本阅读理解的方法虽有相通之处,都是先“读”后“解”,以“读”助“解”,但因其自身的特殊性,“解”“读”时又有其独特的方法技巧。只有掌握了这些技巧,能够娴熟地巧“解”妙“读”,解答问题自然就会不偏不倚,切中要害。

【通关演练】

阅读下面的文言文,然后回答问题。

张骞,汉中人也,建元中为郎。时匈奴降者言匈奴破月氏王,月氏遁而怨匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏,与堂邑氏奴甘父俱出陇西。径匈奴,匈奴得之,传诣单于。单于曰:“月氏在吾北,汉何以得往使?吾欲使越,汉肯听我乎?”留骞十余岁,予妻,有子,然骞持汉节不失。

居匈奴西,骞因与其属亡乡月氏,西走数十日至大宛。大宛闻汉之饶财,欲通不得,见骞,喜,问欲何之。骞曰:“为汉使月氏而为匈奴所闭道,今亡,唯王使人道送我。诚得至,反汉,汉之赂遗王财物不可胜言。”大宛以为然,遣骞,抵康居。康居传致大月氏。大月氏王已为胡所杀,立其夫人为王。既臣大夏而君之,地肥饶,少寇,志安乐,又自以远远汉,殊无报胡之心。骞从月氏至大夏,竟不能得月氏要领。

留岁余,还,欲从羌中归,复为匈奴所得。留岁余单于死国内乱骞与胡妻及堂邑父俱亡归汉拜骞太中大夫堂邑父为奉使君初骞行时百余人去十三岁唯二人得还

天子既闻大宛及大夏、安息之属皆大国,多奇物,土著,颇与中国同俗,而兵弱,贵汉财物;其北则大月氏、康居之属,兵强,可以赂遗设利朝也。诚得而以义属之,则广地万里,重九译,致殊俗,威德遍于四海。乃令因蜀犍为发间使,四道并出,皆各行一二千里。

骞以校尉从大将军击匈奴,知水草处,军得以不乏,乃封骞为博望侯。是岁元朔六年也。后二年,骞为卫尉,与李广俱出右北平擊匈奴。匈奴围李将军,军失亡多,而骞后期当斩,赎为庶人。

天子数问骞大夏之属。骞既失侯,因曰:“既连乌孙,自其西大夏之属皆可招来而为外臣。”天子以为然,拜骞为中郎将,将三百人,马各二匹,牛羊以万数,资金市帛直数千巨万,多持节副使,道可便遣之旁国。

骞还,拜为大行。岁余,骞卒。后岁余,其所遣副使通大夏之属者皆颇与其人俱来,于是西北国始通于汉矣。

(节选自《汉书·张骞传》,有删改)

● 命题坊

1. 下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A. 留岁余/单于死国/内乱骞与胡妻及堂邑父俱亡/归汉拜骞太中大夫/堂邑父为奉使君/初骞行时/百余人去十三岁/唯二人得还

B. 留岁余/单于死/国内乱/骞与胡妻及堂邑父俱亡归汉/拜骞太中大夫/堂邑父为奉使君/初/骞行时百余人/去十三岁/唯二人得还

C. 留岁余单/于死国内乱/骞与胡妻及堂邑父/俱亡归汉拜/骞太中大夫/堂邑父为奉使君/初骞行时百余人去/十三岁唯二人得还

D. 留岁余单/于死国内乱/骞与胡妻及堂邑父俱亡归汉/拜骞太中大夫/堂邑父为奉使君初/骞行时百余人/去十三岁唯二人/得还

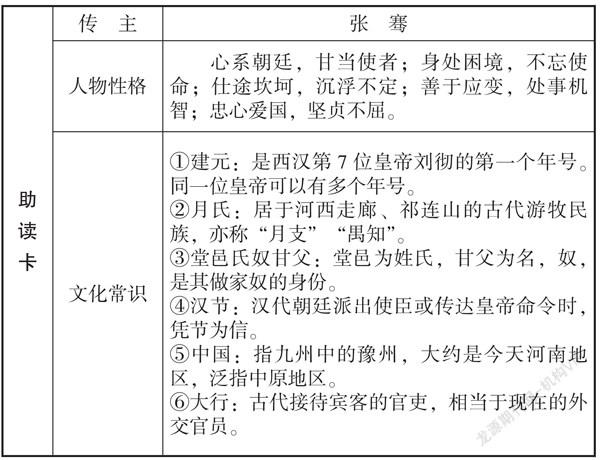

2. 下列对文中加点词语相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. 月氏:居于河西走廊、祁连山的古代游牧民族,亦称“月支”,与匈奴、大宛等国都处于古代丝绸之路上。

B. 堂邑氏奴甘父:堂邑为姓氏,甘父为名,奴,是其做家奴的身份。后文提到被封为“奉使君”的堂邑父,就是指他。

C. 汉节:汉代朝廷派出使臣或传达皇帝命令时,凭节为信。汉文帝曾经派遣魏尚持节去云中赦免冯唐之罪。

D. 大行:古代接待宾客的官吏,相当于现在的外交官员,西汉张骞二度出使西域后被汉武帝封为大行。

3. 下列对原文信息的表述,不正确的一项是( )

A. 张骞心系朝廷,甘当使者。得知匈奴与月氏之间出现仇怨,汉朝乘机招募使者取道匈奴前往月氏,与月氏共同对付匈奴,张骞便以郎的身份应召前往。

B. 张骞身处困境,不忘使命。虽被匈奴扣留十余载,最终还是寻找机会与身边人逃往月氏,但因月氏王认为与汉朝距离甚远,所以不再准备向匈奴报仇。

C. 张骞上报见闻,意义重大。汉朝天子认为张骞上报的出使见闻很有价值,值得与兵弱的大宛、兵强的大月氏等国交往,用道义使他们成为汉朝的臣属国。

D. 张骞仕途坎坷,沉浮不定。他曾因熟悉匈奴地界帮助军队被封为博望侯,又因李广所率军队被匈奴围杀而没能及时赶到救援险些被杀,最终被贬为平民。

4. 请将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)为汉使月氏而为匈奴所闭道,今亡,唯王使人道送我。

(2)后岁余,其所遣副使通大夏之属者皆颇与其人俱来,于是西北国始通于汉矣。

5. 张骞对汉朝的忠心表现在哪些方面?请结合文本简要分析。

【参考答案】

1. B(“单于”,专用名词,不能断开,据此排除C、D;“国内乱”是主谓结构,“国内”是主语,不能断开,且“初”后应停顿,据此排除A。故答案为B。)

2. C(“派遣魏尚持节去云中赦免冯唐之罪”错,应是“派遣冯唐持节去云中赦免魏尚之罪”。)

3. B(“但因月氏王认为与汉朝距离甚远,所以不再准备向匈奴报仇”,原因不全,还有大夏国称臣、土地肥沃富饶、境内少有盗寇等原因。)

4.(1)我们为汉朝出使月氏却被匈奴封锁道路,如今逃亡出来,只希望大王派人引路送我们。(关键词:使、亡、道;特殊句式“为……所”)

(2)又过了一年,他(张骞)所派遣出使大夏等国的副使都大多同那些国家的使者一起回来,从此以后汉朝西北的国家开始跟汉朝互通往来。(关键词:颇、其、通;特殊句式“副使通大夏之属者”)

5. ①被扣留十多年,他始终保留着汉朝的符节,不肯投降;②他牢记使命,趁机与下属逃往月氏国;③他与匈奴妻子和堂邑甘父一起逃归汉朝;④他跟随大将军卫青攻击匈奴,提供军用物资。

【参考译文】

张骞,是汉中人,建元年中当上了郎官。当时投降汉朝的匈奴人说匈奴打败了月氏王,月氏王逃亡并因此怨恨匈奴,但是没有人能帮助他一同攻击匈奴。汉朝正想准备消灭匈奴,听说此事后,想要派出使者到月氏,路途必然要经过匈奴境内,于是招募能够出使月氏的人。张骞以郎官的身份应召,出使月氏,与堂邑甘父一起从陇西出关。经过匈奴的时候,匈奴抓住了他们,押送到单于那里。单于说:“月氏国在我们北方,汉朝为什么要前往出使月氏?我想要派人出使南越,汉朝会听凭我的人过去么?”于是扣留了张骞十多年,给他择配了妻室,并且有了儿子,然而张骞始终保留着汉朝的符节,不肯投降。

张骞居住在匈奴西部,趁机与他的下属向月氏国逃去,向西走了几十天到了大宛。大宛国听说汉朝有丰富的财物,想通使而不能,看见了张骞,很是惊喜,问他想要到哪里。张骞说:“我们为汉朝出使月氏却被匈奴封锁道路,如今逃亡出来,只希望大王派人引路送我们。如果真能够到达月氏,返回汉朝后,汉朝送给大王的财物是说不尽的。”大宛认为说的有道理,就护送张骞,抵达康居。康居再把他们转送到大月氏。大月氏王已经被匈奴杀掉,匈奴人拥立他的夫人为王。夫人已经使大夏国称臣做了大夏国的君主,土地肥沃富饶,境内很少有盗寇,感到满足安乐,又认为距离汉朝遥远而不想亲近汉朝,根本就没有报复匈奴的心思了。张骞从月氏到了大夏,最终不能摸透月氏的真实意图。

留下一年多,想要返回,要从羌人聚居的地方回去,又被匈奴人俘获。留下有一年多,单于死去,国内动荡混乱。张骞与匈奴妻子和堂邑甘父一起逃亡回到漢朝。朝廷封张骞为太中大夫,封堂邑甘父为奉使君。当初张骞出行时有一百多人,同去十三年,只有二人能够回还。

汉朝天子听说了大宛及大夏、安息之类的国家都是大国,有很多奇特的物品,世代不迁徙,很大程度上跟中原国家有相同的习俗,而军队力量较弱,看中汉朝的财物;它北面的是大月氏、康居这些国家,军队强盛,可以用赠送财物、给予利益的办法使他们朝拜汉朝。如果真的能够用恩义使他们归服,那么就能扩充万里之广的土地,讲不同语言有不同习俗的各国就会前来归附,这样汉朝的威望恩德就会遍及四海。汉朝天子于是命令经由蜀郡、犍为郡派出能见机行事的使者,四条道路上一同出使,都各自出行一二千里。

张骞以校尉的身份跟随大将军卫青攻击匈奴,知晓有水草之处,军队能够及时得到供给没有物资缺乏,于是封张骞为博望侯。这一年是元朔六年。过了两年,张骞当上了卫尉,跟随李广将军一起从右北平出发攻打匈奴。匈奴把李将军包围,军队死亡逃跑的人很多,而张骞没能按时救援应当被斩首,用钱赎罪贬为平民。

天子多次问询张骞关于大夏国的情况。张骞已经失掉了侯位,于是说:“联合了乌孙之后,它西面的大夏等国都可以招来而成为汉朝的外臣。”天子认为有道理,于是封张骞为中郎将,率领三百人,各派两匹马,赶着数以万计的牛羊,带着价值数千万的黄金绢帛,分派多名持节的副使,道路方便通行的话就派人去往旁边的国家。

张骞回来后,封为大行令。过了一年多,张骞去世了。又过了一年,他(张骞)所派遣出使大夏等国的副使都大多同那些国家的使者一起回来,从此以后汉朝西北的国家开始跟汉朝互通往来。

责任编辑 廖宇红