中国嫦娥探月工程之路回眸

2020年12月17日,嫦娥五号返回器携带1731克月球样品顺利返回地球。这是人类时隔40多年后再次完成从月球采样返回的壮举,创造了五项中国“首次”,其中一项是世界“首次”。

嫦娥五号探月任务的圆满完成,也为我国探月工程“绕、落、回”三个发展阶段的战略规划画上了圆满句号,映照出中国特色的自主创新之路。

依据循序渐进、分步实施和不断跨越的原则,我国探月工程,即“嫦娥工程”,分为“绕月探测、落月探测、采样返回探测”(简称“绕、落、回”)三个发展阶段。

绕 月 探 测

我国探月工程第一阶段,即绕月探测任务是通过发射嫦娥一号绕月探测器实现的,它标志着中国航天向深空探测领域进发的开始。绕月探测工程由绕月探测器、运载火箭、发射场、测控和地面应用五大系统组成,历经技术研究、方案论证、初样研制、正样研制和发射实施五个阶段。

该任务有五大工程目标:研制和发射中国第一颗绕月探测器;初步掌握绕月探测基本技术;首次开展月球科学探测;初步构建月球探测航天工程系统;为月球探测后续工程积累经验。

该任务还具有四大科学目标:获取全月面三维影像,这对于更好地了解月球的地质构造和演化历史有着重要意义;对月球表面的有用元素(指有开采价值的元素)进行探测,初步编制各元素的月面分布图;探测月壤特性,获取月壤厚度的全月分布特征,研究月表年龄及演化,估算月壤中氦3的分布和资源量;探测地月空间环境,研究太阳活动对地月空间环境的影响。

2007年10月24日,我国第一个月球探测器——嫦娥一号绕月探测器由长征三号甲火箭送入太空,它于同年11月20日传回第一幅月面图像,这是继东方红一号人造地球卫星、神舟五号载人飞船之后,我国航天事业发展的第三个里程碑。

嫦娥一号运行在距月球表面约200千米高的极轨道上。与人造地球卫星相比,它采用了较多新技术,例如轨道设计、三体定向、温度控制和紫外敏感器等。

嫦娥一号上搭载了8种科学仪器:

CCD立体相机

获取月球表面三维立体图像,分辨率120米;

激光高度计

测量月球表面到卫星的高度;

干涉成像光谱仪、γ射线谱仪、X射线谱仪

分别探测月球表面不同物质的化学元素;

在世界上首次使用的微波探测仪

测量月球微波辐射特征,从而反演月壤厚度;

太阳高能粒子探测器、太阳风离子探测器

探测从地球至月球的空间环境。

2008年7月1日,嫦娥一号完成了全月球影像数据的获取;同年10月24日,嫦娥一号在轨一年寿命期满,完成各项任务。此后,利用嫦娥一号开展了变轨等十余项验证试验。为了给探月工程第二阶段“探路”,积累落月过程控制和轨道测定的经验,嫦娥一号于2009年3月1日受控撞击了月球丰富海区域,成功完成硬着陆,即未经专门减速装置的减速,而以较大速度直接冲撞着陆。

嫦娥一號累计飞行494天,其中环月482天,比原计划多飞117天;飞行期间经历3次月食;传回1.37太字节有效科学探测数据;获取了全月球影像图、月表化学元素分布、月表矿物含量、月壤分布和近月空间环境等一批研究数据,填补了中国在月球探测领域的空白。其中,嫦娥一号的CCD立体相机首次实现了月球表面100%覆盖,使中国制作的全月球影像图在几何配准精度、数据的完整性与一致性、图像色调等方面均处于国际先进水平。

落 月 探 测

从获取探测数据的直接性和丰富性来看,软着陆探测和巡视勘察是其他探测形式所不能替代的,我国探月第二阶段的主要任务就是进行落月探测。该任务是通过先后发射嫦娥二号、三号来实现的。

嫦娥二号的任务

由于落月探测要突破月球软着陆、自动巡视勘察、深空测控通信和月夜生存等一系列关键技术,技术跨度和实施难度均较大,我国专家反复论证后决定,为了降低落月探测的风险,在发射我国首个落月探测器嫦娥三号之前,先于2010年10月1日发射嫦娥二号空间探测器,用来突破嫦娥三号的部分关键技术。

嫦娥二号运行在距月球表面约100千米高的极轨道上,设计寿命半年,分辨率7米,主要完成两大任务:对新技术进行试验验证,对未来的预选着陆区进行高分辨率成像;获得更加丰富和准确的探测数据,深化对月球的科学认知。

嫦娥二号的科学目标与嫦娥一号一样,但科学载荷全面升级,且运行轨道低,因此获得的数据精度更高。

与嫦娥一号相比,嫦娥二号实现了六个方面的技术创新与突破,即嫦娥二号的工程目标:突破了运载火箭直接将月球探测器发射至地月转移轨道的发射技术;首次试验了X频率深空测控通信技术,初步验证了深空测控通信体制;首次验证了100千米月球轨道捕获技术;首次验证了近月点15千米、远月点100千米轨道机动与快速测定轨技术;首次试验了小型降落相机、监视相机和高速数据传输等技术;通过“俯冲”对嫦娥三号预选着陆区进行了高分辨率成像,分辨率优于1.5米。

2011年4月1日,嫦娥二号的半年设计寿命期满。此后,它开展了多项拓展试验,并于同年8月25日首次实现从月球轨道出发,受控准确进入日地拉格朗日2点(简称日地L2点)环绕轨道,这使我国成为世界上第三个造访日地L2点的国家,并开展了日地空间环境探测。

2012年6月1日,嫦娥二号再次成功变轨,飞往图塔蒂斯小行星。同年12月13日,嫦娥二号以10.73千米/秒的相对速度,与图塔蒂斯小行星由远及近“擦肩而过”,首次实现了我国对小行星的飞越探测,这使我国成为世界第四个探测小行星的国家。

嫦娥二号开创了中国航天通过一次发射开展月球、日地L2点、小行星等多目标多任务探测的先河。

嫦娥三号的任务

嫦娥三号任务是探月工程第二阶段的主任务,探测器由着陆器和巡视器(即玉兔号月球车)组成,实际上是发射了2个月球探测器,它们分别开展就位探测和巡视探测,这在国际上也是首次。2013年12月2日,嫦娥三号落月探测器成功进入地月转移轨道。12月14日,嫦娥三号在月面软着陆,首次实现我国在地球以外天体的软着陆,即经专门减速装置减速后,以较小的速度安全着陆,最后无损坏降落到天体表面上。12月15日,嫦娥三号着陆器与玉兔号月球车互相拍照,这标志着嫦娥三号任务取得成功,使我国成为世界第三个掌握落月探测技术的国家。

该任务的工程目标有3个:突破月面软著陆、月面巡视勘察、深空测控通信与遥操作、深空探测运载火箭发射等关键技术;研制月面软着陆探测器和巡视探测器,建立地面深空站;建立月球探测航天工程基本体系,形成实施重大项目的科学有效的工程方法。

该任务的科学目标也有3个:调查着陆区与巡视区月表地形地貌与地质构造;调查着陆区与巡视区月表物质成分、月球内部结构以及可利用资源;探测地球等离子体层以及开展月基光学天文观测。为此,在世界上首次使用了月基光学望远镜、极紫外相机和测月雷达。

为完成工程任务,嫦娥三号需要闯过着陆、巡视和月夜生存三大难关。

着陆器设计寿命为一年,着陆区为月球虹湾地区。驮着玉兔号月球车的着陆器在落月时利用1500~7500牛变推力发动机以及降落相机(通过降落相机拍摄的视频来识别地面是否平坦)等一起克服了反推减速、自主控制和着陆缓冲三大技术难点,于2013年12月14日安全落在了月球虹湾以东区域。它采用的悬停、避障等智能着陆技术具有国际先进水平。

此前,国外的月球着陆器多为盲降,所以成功率不高。即使到了2019年,以色列、印度的首个落月探测器也都着陆失败,所以说在月球进行软着陆非常不易。

玉兔号月球车的质量为137千克,可6轮独立驱动、4轮独立转向,具有爬20°坡、越20厘米高障碍的自主越障和避障能力,移动速度为200米/小时。它首次靠“视觉”完成定位工作,当遇到超过20°的斜坡、高于20厘米的石块或直径大于2米的撞击坑时,能够自主判断,安全避让。

落月后,嫦娥三号面临的最大难关就是长月夜生存。为此,嫦娥三号首次采用了同位素热源以及导热流体回路、隔热组件和电加热器等,这相当于给探测器“盖被子”“生炉子”“开空调”,以确保舱内温度控制在-50℃~50℃之间,使探测器系统能顺利度过约14个地球日、-180℃的长月夜,然后被唤醒工作。

至今,嫦娥三号开展了“测月”“巡天”“观地”等科学探测,取得了大量科学数据,在世界著名科技期刊上发表了不少科学成果。到2021年5月,嫦娥三号着陆器上的部分科学载荷仍在工作,所以嫦娥三号着陆器是目前世界上在月面工作时间最长的航天器。

采样返回探测

我国探月工程第三阶段的主要任务是采样返回,即取回月球样品供科学家在实验室用多种仪器进行精细研究。

为此,在2014年10月24日我国先发射了嫦娥五号T1航天器,突破和掌握了航天器超高速再入返回的关键技术。

2020年11月24日,长征五号遥五运载火箭成功发射了重达8.2吨的嫦娥五号月球采样返回探测器。它在月球表面特定区域软着陆后进行分析采样,经过上升、月地转移和返回等一系列过程,在升空23天后,携带1731克月球样品顺利返回地球,使我国成为世界第三个探测器在月球采样返回地球的国家。

嫦娥五号实现了我国开展航天活动以来的五项“首次”突破:首次月面自动采样;首次从月面起飞;首次在38万千米外的月球轨道上进行无人交会对接(这也是世界首次);首次带着月壤以接近第二宇宙速度返回地球;首次建立我国月球样品的存储、分析和研究系统。

探月工程第四阶段拉开序幕

2019年1月14日,我国宣布了探月第四阶段任务,并把嫦娥四号作为第四阶段的首次任务,后续还有3次任务:主要是探测月球两极,并为建立月球科研站做准备。嫦娥四号已于2019年初在月球背面着陆开展工作。

落月探测的意义

嫦娥四号是世界首个在月球背面进行软着陆和巡视探测的落月探测器。由于月球背面比正面保留着更为原始的状态,详查月球背面的环境、表面、浅深层和深层,对研究月球和地球的早期历史具有重要价值。另外,在地球上永远看不到月球背面,即在月球背面可屏蔽来自地球和地球轨道的各种无线电干扰信号,因而能对在地球和地球轨道上无法分辨的宇宙中的低频射电信号进行监测,有望取得重大天文学成果。

嫦娥四号的工程目标:研制、发射月球中继通信卫星,实现国际首次地月拉格朗日2点(简称地月L2点)的测控及中继通信;研制、发射月球着陆器和巡视器,实现国际首次月球背面软着陆和巡视探测。

嫦娥四号的科学目标:对月球背面的环境进行研究;对月球背面的表面、浅深层、深层进行研究;用低频射电探测仪探测宇宙天体。

中继通信

由于在地球上永远看不到月球的背面,所以在月球背面着陆的探测器不能直接和地球站进行无线电通信,为此,我国创造性地先把“鹊桥”月球中继星送到了地月L2点的晕轨道,这在世界上是首次。在这个轨道上运行的“鹊桥”能同时看到地球和月球背面,从而可为此后落在月球背面的嫦娥四号与地球站之间提供通信链路,传输测控通信信号和科学数据。

2018年5月21日,我国发射了首颗月球中继星“鹊桥”,它于6月14日进入地月L2点的晕轨道。

新的载荷

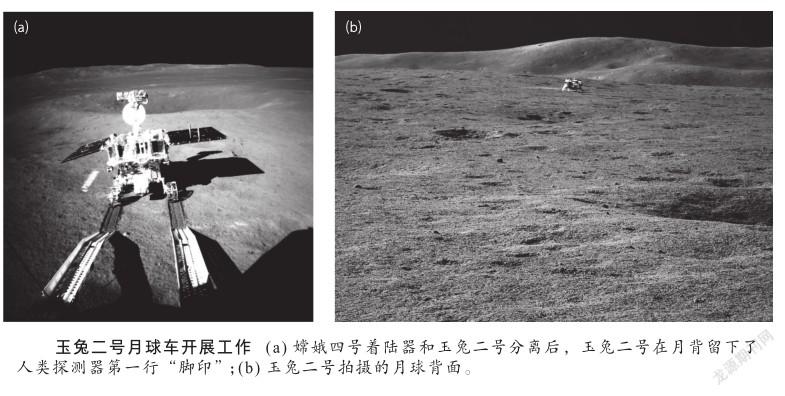

2018年12月8日,我国成功发射嫦娥四号落月探测器,它于2019年1月3日在月球背面冯·卡门撞击坑完成软着陆,这在世界上也是第一次。

作为嫦娥三号的备份,嫦娥四号仍是由著陆器和巡视器(玉兔二号月球车)组成,但嫦娥四号与嫦娥三号的科学目标差异很大,因此两者所装载的科学载荷有明显变化,更新了部分科学载荷。

与嫦娥三号着陆器类似,嫦娥四号着陆器上仍装有降落相机、地形地貌相机,但增加了国内新研发的低频射电频谱仪,以及德国的月表中子与辐射剂量探测仪,没安装嫦娥三号的月基光学望远镜、极紫外相机。

玉兔二号仍装有全景相机、测月雷达、红外成像光谱仪,并增加了瑞典的中性原子探测仪,没安装嫦娥三号的粒子激发X射线谱仪,这是国际首次在月表开展能量中性原子探测。

性能大增

嫦娥四号的着陆方式与工作状态跟嫦娥三号也有很大区别,性能上有很大提升。例如:嫦娥三号的着陆区相当于华北平原,而嫦娥四号的着陆区相当于有崇山峻岭的云贵川地区,所以嫦娥三号以弧形轨迹缓慢着陆,而嫦娥四号采取近乎垂直的着陆方式。

嫦娥三号在长月夜-180℃的环境中无法工作,但嫦娥四号采取了新的能源供给方式——同位素温差发电与热电综合利用技术,以保证其度过寒冷漫长的月夜及开展正常探测工作,从而在国内首次实测了长月夜期间浅层月壤的温度。

三大壮举

嫦娥四号已经或正在实现三大壮举:首次实现了人类探测器造访月球背面;首次实现了人类航天器在地月L2点的地月中继通信;正为科学工作者提供月球背面空间科学研究平台,获取一批重大的原创性科学研究成果。

嫦娥四号着陆器和玉兔二号月球车分别于2021年4月19日完成了第29个月球日的工作,进入了月夜休眠状态。至此,月球车累积行驶里程708.9米。嫦娥四号着陆器和玉兔二号月球车状态良好,能量平衡,各科学载荷工作正常。基于第一手的探测数据持续产出,为深入揭示月球背面的各类科学问题打下了基础。例如,在月球表面下发现了很多不同的岩石层,科学家们认为这是由火山作用和强烈的小行星撞击造成的。玉兔二号醒来后继续向东北方向行进,科学家们希望在那里找到玄武岩,以便对当地月球表面的历史提供进一步的见解。

未来,中国还将探测月球的两极,与俄罗斯合作建立月球科研站[1],最终实现载人登月和建立月球基地的梦想。

(本文作者庞之浩为全国空间探测技术首席科学传播专家,《国际太空》杂志原执行主编,《太空探索》《中国国家天文》杂志编委。)

[1]中俄两国签署合作建设国际月球科研站谅解备忘录.人民网, 2021-03-09[2021-06-01]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=169375 8533738901881&wfr=spider&for=pc

关键词:中国探月嫦娥工程 月球探测器 科学载荷 ■