两种切除手术治疗小肝癌的临床疗效对比

荆军防(河南省滑县人民医院,河南 安阳 456400)

小肝癌指的是单一肿瘤直径小于3cm的肝癌,在现阶段的背景下疾病发病率逐年升高,发病年龄也逐渐低龄化,威胁生命安全。临床中对于小肝癌主要是采取手术治疗的方式,应用该方式虽然可以一定程度上延长患者的生存时间,然而却容易引起机体的创伤以及增加术后相关并发症发生率,并且疾病还容易出现复发情况[1]。而随着医疗技术水平的不断提升,经皮射频消融这一微创的手术方式也被用于肝脏疾病的治疗中,实际中取得了良好的应用效果,采取治疗方式以物理与化学结合方式消除肿瘤组织,手术特点是安全且高效。本次研究中,纳入了30例小肝癌患者为研究对象,对比分别采取经皮射频消融术、传统手术切除治疗的价值,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020年1月-2021年1月收治的30例小肝癌患者为研究对象。纳入标准:①均经病理组织学检查确诊为小肝癌,病灶直径≤3cm,均是单发肿瘤病灶,未见肝外转移及器官衰退情况。②病例资料完整,生命体征以及情绪稳定。③肝功能分级Child Puhh在A-B级。④均是同意参加,签署知情同意书。排除标准:①手术禁忌证的患者。②合并严重肝肾功能不全的患者。③临床资料不完整及中途失访者。按照手术治疗方式的不同分组:射频组15例,男10例,女5例;年龄31-70岁,平均(53.12±2.16)岁;Child Puhh分级:A级9例,B级6例。传统组15例,男11例,女4例;年龄30-72岁,平均(52.99±2.14)岁;Child Puhh分级:A级10例,B级5例。两组患者性别与年龄资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法 两组患者在术前均是完善检查,明确肝癌的具体部位,并且确定患者无麻醉禁忌,对于有焦虑及抑郁等情绪者,评估情绪状态同时予以安慰疏导,让患者可以稳定情绪迎接后续的手术治疗,手术实施上均是安排经验丰富的医护人员,确保配合默契。

传统组:辅助患者为平卧体位,应用气管插管全麻方式,同时实施常规的消毒铺巾,选择右肋下缘的位置做出一个手术切口,自切口进入,分层进到腹部,仔细观察肿瘤的基本情况,具体包括肿瘤数量、肿瘤大小、肿瘤位置以及肿瘤周围脏器基本情况等,依据患者实际情况对手术方式进行评估。分析患者的实际要求后,将肝周围的韧带切除,然后进行肝脏的游离并实施肝癌切除手术,在完成手术后仔细地观察手术切口的基本情况,应用蒸馏水充分地冲洗腹腔并且置入引流管,之后逐层关闭腹腔。

射频组:单纯地借助CT引导实施射频消融处理,具体应用美国GE公司生产的16层螺旋CT机,经CT扫描方式定位肿瘤的具体部位并做好标识。在CT的辅助下,引导针头进行定位,并且借助2%的利多卡因进行局麻处理,应用双极电极射频消融针处理,借助CT的引导避开重要血管及组织,肿瘤结节部位精准插入电极,最大位置选择肝癌以及肝癌周围1cm左右正常组织,行热凝固坏死处理。连接250V的射频发射器,结合肿瘤的位置及大小选取适合靶温度,温度范围主要是在60℃-100℃,在抵达边缘部位回撤大约0.5cm,时间大约是5-20min。观察有丰富血流的肿瘤部位,增加明胶海绵条,做成临时栓塞瘘口。在完成手术后进行再次扫描,观察是否存在出血情况,若是存在出血则予以止血药,疼痛者可用镇痛泵干预,适当补液维持电解质平衡,对未见异常者嘱咐患者返回病房并且持续静卧2h,定期进行复查以确定患者是否需要再次接受射频消融治疗。

两组患者在术后的处理方式均一致,主要是进行系统评估,评价全身状况,检查患者心脑血管、泌尿系统以及心肺功能是否处在正常的状态。针对乙肝患者需做乙肝病毒的检查,对拷贝数进行检测,肝硬化患者需要检查天冬氨酸氨基转移酶以及血小板比例指数,评估患者对于肝硬化的抗应激反应能力,观察有无肝功能亢进情况。在术后注意观察身体变化以有效预防呕吐情况发生,合理的应用护肝药物,部分还可联用抗炎以及解毒药物,注意给予营养支持并维持正常新陈代谢。

1.3 观察指标 ①比较各组患者围术期指标情况。②对两组术后相关并发症发生情况进行统计,包括发热、腹水及剧痛;术后随访24个月统计两组生存率与癌灶转移率。③术后12个月与24个月,均复查患者甲胎蛋白(alpha fetal protein,AFP)与癌胚抗原(Carcinoembryonic antigen,CEA)指标水平。

1.4 统计学方法 使用SPSS21.0软件做统计学结果分析,计量资料用(±s)表示,使用t检验,计数资料用(%)表示,使用χ2检验,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

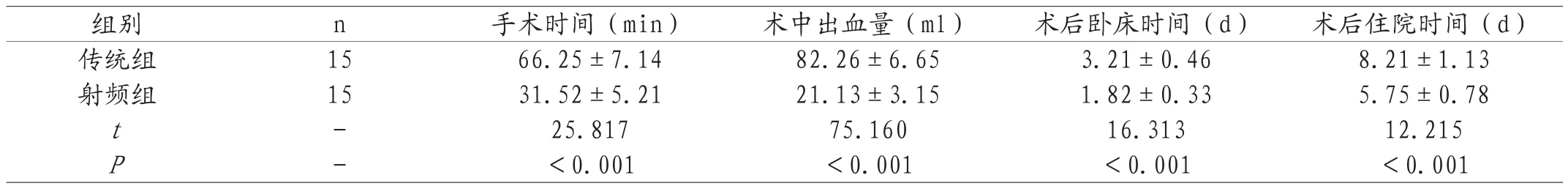

2.1 围术期指标 射频组在手术时间、术后卧床时间及住院时间上均是显著短于传统组,而术中出血则少于传统组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者围术期指标情况比较(±s)

表1 两组患者围术期指标情况比较(±s)

组别 n 手术时间(min) 术中出血量(ml) 术后卧床时间(d) 术后住院时间(d)传统组 15 66.25±7.14 82.26±6.65 3.21±0.46 8.21±1.13射频组 15 31.52±5.21 21.13±3.15 1.82±0.33 5.75±0.78 t-25.817 75.160 16.313 12.215 P-<0.001 <0.001 <0.001 <0.001

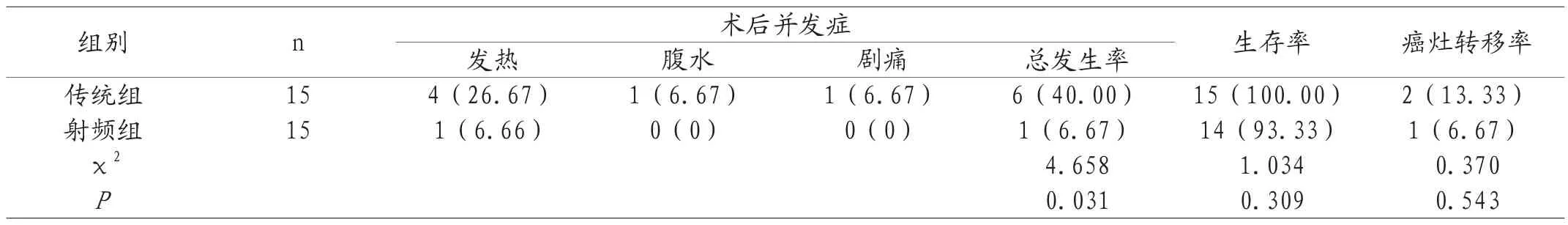

2.2 术后并发症、生存率及癌灶转移率 比较患者在术后并发症的发生情况上,传统组总发生率明显高于射频组(P<0.05),而两组患者在生存率与癌灶转移率上,组间对比差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组患者术后并发症、生存率及癌灶转移率情况比较[n(%)]

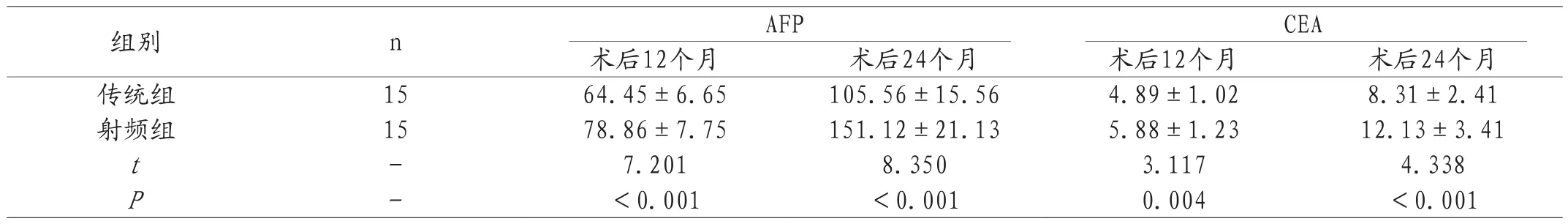

2.3 术后AFP、CEA水平 比较在术后12h与24h的AFP、CEA水平上均是射频组显著高于传统组,对比差异具有统计学意义(P<0.05),详见表3。

表3 两组患者术后AFP、CEA水平比较(±s)

表3 两组患者术后AFP、CEA水平比较(±s)

组别 n AFP CEA术后12个月 术后24个月 术后12个月 术后24个月传统组 15 64.45±6.65 105.56±15.56 4.89±1.02 8.31±2.41射频组 15 78.86±7.75 151.12±21.13 5.88±1.23 12.13±3.41 t-7.201 8.350 3.117 4.338 P-<0.001 <0.001 0.004 <0.001

3 讨论

小肝癌又被称作早期肝癌或者是亚临床肝癌,属于一种原发性肝癌疾病。统计结果表明发病率逐年升高同时呈低龄化趋势,成为威胁健康的一个关键因素,因此关于疾病的治疗也成为广泛关注的焦点话题,同时随着医学影像技术的迅速发展,AFP检查以及B超检查在常规体检工作中的普及,让小肝癌检出率也逐年提高[2]。小肝癌的易感因素主要是肝脏慢性损伤,常见损伤主要包括肝硬化、病毒性肝炎等慢性损伤情况,而诱发因素则为长时间食用受到黄曲霉毒素B1污染的食物,此外一些化学药物比如亚硝胺类、有机氯农药以及部分类固醇也属于引起肝癌的危险因素之一。

对小肝癌的临床治疗方式比较多,常见的治疗方式主要包括中药治疗、手术切除、生物免疫治疗以及射频消融术等,其中手术切除治疗以及射频消融治疗是常用的治疗方式,而传统手术切除的治疗方式因为需开出较大的手术切口,这样常引起较大的创伤,虽然医师能够在直视的状态下将病灶精准切除,却可对周围组织造成比较大的损伤,这样造成患者在术后容易出现感染并发症,会影响到患者术后康复时间以及手术总体效果[3]。经皮射频消融的手术方式则属于一种微创治疗方式,该方式作为一种物理热消融的治疗技术,主要的治疗机制是通过射频消融所产生的热效应来消除肝脏肿瘤,加速肿瘤细胞的死亡。并且经皮射频消融的治疗方式也有手术创伤小、手术安全性高以及手术适用范围广等诸多优势,这样能充分地实现治疗肝癌疾病的目的[4]。经皮穿刺方式也能提前的发现肝癌微小病灶,防止射频热量损伤邻近脏器,使得术后可尽快康复出院,提高生存质量。在本次研究中,结果显示在各项围术期指标情况上,射频组明显优于传统组,在术后并发症总发生率上低于传统组,表明经皮射频消融术治疗小肝癌的优势突出[5]。在生存率与癌灶转移率上组间对比无显著差异,这也提示经皮射频消融术的治疗方式效果较好,患者在预后上也满意。而研究结果还显示,在术后12h、24h的AFP与CEA水平上射频组明显高于传统组,反映出射频消融的手术治疗方式,在治疗上对于直径比较大的肝癌可能会出现表现不理想的情况,因此在实际的治疗过程就需要把控好实际适应证,且针对经皮射频消融在减轻肿瘤负荷上不明显的情况,也可考虑联合应用更有效的方式治疗,使得治疗效果满意及促进患者早日康复。

综上所述,对于小肝癌疾病,在疾病治疗上,相对比应用传统手术切除的治疗方式,应用经皮射频消融术的治疗方法具有手术创伤小、术后并发症发生率低及术后恢复快等诸多优势,但是射频消融的方式却对减轻肿瘤负荷的效果不满意,因此临床中也需结合实际情况应用合理的手术治疗方式。