香港系列电影《反贪风暴》:超稳定美学和伦理失范的杂糅

冯 靖

(西南大学 政治与公共管理学院,重庆 400715)

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央从党和国家生死存亡的高度出发,在全党全国范围内持续掀起一股“全覆盖”、“零容忍”、“无禁区”的“打虎”、“拍蝇”、“猎狐”飓风,丰硕成果赢得了全国人民的积极拥护和广泛支持,正风肃纪和高压反腐成为新常态,讴歌清正廉洁、倡导公平正义成为最鲜明的时代主旋律和最火热的民生议题。然而文艺界彰显主流意识的影视作品却为数不多,亟需一批优秀的反贪腐题材影视作品艺术化地呈现这一波澜壮阔的现实。

香港《反贪风暴》系列电影从时间维度上看,早于现象级电视剧《人民的名义》三年,率先反映这一波澜壮阔的时代主题;从作品上看,其领先于市场(如《廉政风云》系列)率先构成了完整的叙事框架和故事结构,推出了具有票房号召力和社会影响力的系列作品;但从伦理表达来看,《反贪风暴》系列却未能做到从一而终,前三部整体基于现实主义表达,诠释清正廉洁的时代主旋律,彰显公平正义的核心价值观,第四部却转向了重噱头、颜值和枪战的“唯票房主义”,显示出香港电影既渴望临摹内地社会热点,又无法领会内地热点背后蕴含的深层次的社会伦理价值观念,由此折射出香港电影在多元价值的冲击下混乱无序的价值观。因此,透过香港《反贪风暴》系列电影,可以看出香港电影在面对意识形态、社会历史、文化艺术和票房大众等方面,表现出一种“超稳定美学”和“市场迎合主义”倾向。

一、超稳定美学范式下的观照:临摹而失其神、凋零而枯其根

袁智忠、贾森指出,“超稳定美学”是电影创作为了迎合市场、追逐票房而生发出的电影美学怪象,即不断重复讲述同质化的故事或以新瓶装陈醋的形式回避创新,从而引发过度消费、审美疲劳和教化缺失。在“超稳定美学”和“市场迎合主义”裹挟之下,电影艺术创作故步自封,裹足不前,大批票房颇丰,甚至口碑极佳的影视作品缺乏美学意蕴和伦理思辨,美学意义、伦理价值和艺术创新在商业票房面前变得边缘化和无足轻重。香港电影《反贪风暴》系列尤其值得关注。

香港《反贪风暴》系列电影作品由Z 风暴(2014 年)、S 风暴(2016 年)、L 风暴(2018 年)和P 风暴(2019 年)四部曲构成,从时间维度上看,领先于内地率先反映反贪肃腐这一波澜壮阔的时代主题;从作品本身上看,领先于市场率先形成了完整的叙事框架和故事结构;从市场反响上看,四部曲票房收入从约0.96 亿、2.09 亿、4.39亿飙升至7.88 亿,该系列已成为具有一定票房号召力和社会影响力的作品;但从伦理表达来看,《反贪风暴》系列却未能做到一以贯之,电影的价值输出显得混乱无序。从整体上来看,前三部基于现实主义表达,诠释清正廉洁的时代主旋律,彰显公平正义的核心价值观,然而第四部却转向了重噱头、颜值和枪战的充溢着“大片元素”的“唯票房主义”,第四部票房的成功和豆瓣评分的跃升恰恰将这种香港电影的“表”、“里”矛盾推到了更为尴尬的境地,由此折射出香港电影在多元价值观念的冲击下混乱无序的伦理观。

表1 《反贪风暴》系列票房及评分统计表(票房单位:人民币)

(一)临摹而非贴近现实,得其形而失其神

现实主义美学表达的基本原则是坚持“生活、自然、真实”,将人物置于环境中,将角色赋于情节中,坚持艺术源于生活,反映民生并教化民众,这与当前被过度消费的“流量小鲜肉”、“颜值”观有着截然不同的美学腔调。《反贪风暴》前三部,取材或为现实中真实案例或以现实为据进行改编,多反映民生热点,讴歌时代主旋律,传递核心价值观,且从导演、编剧到主要演出阵容均一脉相承,对于内地同题材影视作品而言,是现实主义美学范式的有益参照。

然而,《反贪风暴》第四部,全剧则充斥着“大片元素”:监狱、颜值、暴力、飙车和枪战,完全背弃了前三部的叙事风格、美学腔调和伦理价值。这反映出香港电影在经历较长时间低迷后,在寻求题材突破的过程中,借鉴大陆热点、焦点的明显痕迹,更加反映出香港电影对社会生活和道德文化的介入不够深入、不够彻底,以至于《反贪风暴》第四部回归了传统香港电影“唯票房论英雄”的老路。因此,《反贪风暴》系列作品的现实主义美学表达,是一种“临摹而非贴近现实”的表达。从某种程度上看,香港电影不能如大陆电影般深层次介入民生热点和时代呼唤,更多的是混乱的价值观和无序的自由呼声。尽管这种混乱和无序仅仅是部分人,但对香港电影的影响是不容忽视的。如《反贪风暴》第一部,徐怀景曾说“香港唱反调的太多了,无论政府做什么,总有人说三道四,政府要维持强势领导,就更不可以退缩。再退缩,就会陷入塔西佗陷阱,说什么都没人信了。”香港唱反调的声音中,不乏真知灼见,但也有无病呻吟甚至是“为发声而发声”的现象。一面呼喊要自由、要公平,一面又脱离实际,不踏踏实实奋斗而是寄希望于政府改革和社会福利。《反贪风暴》第四部“账是这么算的,在外面租一间房也要三千块一个月了,还不算水电煤气,去茶餐厅,吃个饭最少也要五十块了,在这里住宿免费,一个月差不多能省一万呢,就算头疼脑热,也不用在急诊室排队排死你,所以我跟年轻人说呢,存首付买楼,蠢,轮候公屋,浪费精神,不要了。坐牢,才是香港年轻人唯一的出路。”陆志廉笑着评价阿禄“你还蛮有大志的。”“还可以了,我还打算参选区议员呢。”这固然有香港电影黑色幽默的成分在内,但也反映出香港严峻的社会矛盾,巨大的经济压力和身份负担,高昂的生活成本,令人望而却步的房价以及轮候公屋的遥遥无期,都让香港青年的前途和选择变得“不自由”。这种源自社会现实的压抑,也影响着香港的社会价值观念,并在香港电影中被阐释和放大。

(二)差异与重复镜像回归的无奈,凋零而枯其根

从艺术表达的角度来看,《反贪风暴》系列在差异与重复的多重镜像方面表现出诸多亮点,但从另一个维度上看,《反贪风暴》系列之所以选择“差异与重复的镜像回归”,不能忽视的一个客观实际是港产片除了“警匪”和“反贪”已无其他题材可选,同时香港电影的人才凋零也是一个不能回避的客观现实。在近些年来上映的香港电影中,能让人们记住的演员仍然是那几个熟面孔——周润发、刘德华、张家辉、古天乐、刘青云……但当他们老了,演不动了,港产片又将去向何方呢?然后就是香港电影整个行业处于一种左右为难的状态。香港电影既想保持自己的特色,又想跟随时代发展潮流,北上融入内地市场,这种摇摆不定的心态既不能彻底实现自我变革,又不能保持既有的风格特色。因此,近年来虽然香港电影吸收了大量的内地元素,但很多电影中,大陆只是里面的异质元素,是原有生态的介入者,因而,人们看到很多合拍片大都以“仆街”结束。另外,最不能忽视的一点就是香港电影精神缺失。最近几年香港电影几近迷失了自己。香港电影的底色是草根奋斗精神,是当年高歌的《狮子山下》精神,香港导演、演员给人的印象便是极度的敬业、不怕苦,这也是当年香港电影繁荣的原因之一。随着香港电影人才的凋零,这种精神似乎也正在流逝。

二、《反贪风暴》系列的伦理失范表征

(一)教化功能的偏离

电影不仅是一种意识形态,还具有文化商品的属性。实现社会经济效益的同时应当遵循艺术规律,不仅发挥审美娱乐的功能,还应当充分发挥电影的教化作用。作为大众传播媒介的电影,其教化功能是不容忽视的。电影本应自觉地承担起教育责任,但是事实上却不尽人意。作为商业电影代表的《反贪风暴》第四部,通过枪战、帅哥、监狱和噱头等要素追求“眼球经济”和“视听体验”,在票房上收获了意料之中的成功,但却在娱乐化和商业化的进程中,与教育功能渐行渐远,忽视了电影艺术本身所应传达的价值理念。《反贪风暴》第四部对于金钱、欲望和权势的过多渲染,会对观影群体产生一种不良的示范效应,诱使观众不自觉地模仿电影中的暴力行为和贪腐堕化,在这样一种逻辑的指导下,就容易助长不良的社会风气。

由于过分追求视觉刺激和高额利润,一些电影制作者置社会道德准则和自身艺术良知于不顾,往往弱化甚至消解电影的社会劝解和道德审判功能,还利用数字技术对人感官功能的延伸,在影片中大肆宣扬暴力等内容,使得艺术创作完全走向了另一个极端。没有人文关怀和共同价值的电影,是文化精神的缺失。商业电影除了要有引人入胜的欣赏性之外,同样需要有思想意蕴和艺术创造,这样,才不会与电影本身所具有的道德教化功能相背离。

(二)伦理关怀的缺失

《反贪风暴》系列电影在价值追求以及对人的伦理关怀等方面做得不够。该系列从第一部到第四部,虽然票房水涨船高,但反映出来的伦理关怀却未见增长,该系列的主题是透过“警匪”和“廉腐”两对矛盾关系展开的,第四部甚至在美学表达上重回了香港电影的老路。纵观整个系列,对伦理、价值、道德和正义的探讨太少,究其根本,还是“以票房为中心”,而非“以价值传导为中心”。其实,观众去电影院消费,除了想得到片刻的娱乐之外,更多的是想借助电影叙事来达到情感的共鸣。

《反贪风暴》第四部较之前三部,表现出明显的对崇高感、责任感、使命感的淡化和疏远,取而代之的是一些感官刺激和特写桥段。

第四部,以陆志廉的一段飙车戏展开,之后陆志廉成功进入赤澳监狱,随后是普通市民廖牧之被反派开推土机碾压的画面,紧接着是监狱大Party,也就是两帮人马各选一个代表出来无规则互殴直至一方倒下,这段打斗从13 分10 秒开始至17 分40 秒结束,共4 分30 秒,此桥段为影片8 个打斗片段的第一段。随后是浴室打斗(19 分46 秒至21 分24 秒),厨房打斗(24 分30 秒至26 分20 秒),食堂及办公室打斗(30 分40 秒至32分),锤头碎手指并生吞活虫的仓库整治内鬼桥段(36分40 秒至38 分50 秒),当街抡刀砍人和车库厕所枪击的追杀桥段(46 分至49 分),手机直播的天台暴力虐人桥段(73 分40 秒至76 分)和安全屋枪战桥段(81 分至86 分)。100 分钟的影片,有约23 分钟的画面强调贴身肉搏、当街刀砍和持枪射杀等,其中不乏推土机碾人、锤头碎手指、生吞活虫和手机直播虐人等严重违背人伦关怀和价值指向的镜头。然而,即便第四部在伦理关怀方面严重缺失,亦不妨碍其在票房上大获全胜。这里可以参考《人民日报》刊文点评《小时代》的一段话:“今天,充斥耳目的如果都是《小时代》们,或者因为票房有利可图,就无条件地纵容《小时代2》、《小时代3》的出现,物质主义和消费主义引导社会思潮,小时代、小世界、小格局遮蔽甚至替代大时代、大世界、大格局,个人或者小团体的资本运作或许成功了,但是一个时代的人文建设和传播却失控了。”

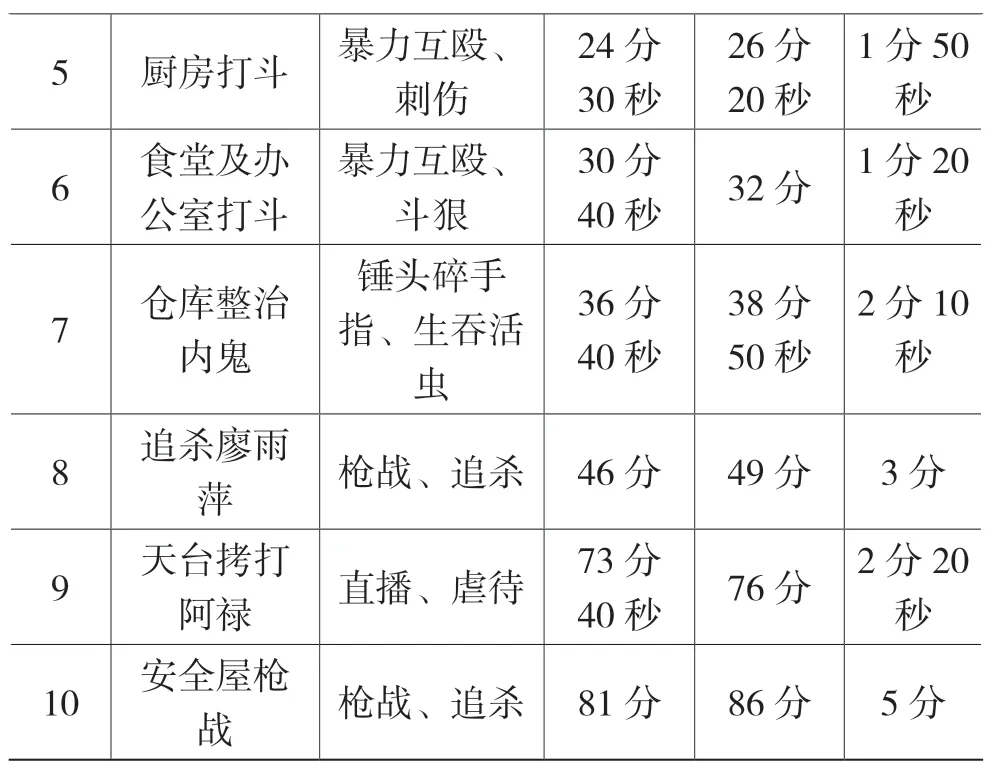

表2 《反贪风暴:P 风暴》暴力桥段清单

其实电影的娱乐性和价值性并不矛盾,主要是必须寻找契合点。电影成为鳞次栉比的景观罗列,除了炫耀技术之外没有实质的内涵,更没有对人的伦理关怀,这样就很容易成稍纵即逝、过目即忘的商品。全球化道路更要求我们以严格的价值尺度衡量我们的文化产品,因为它不仅是一个商品,更是一种伦理关怀的表达。然而,当代中国电影在商业化的飞速发展中,体现对人性、伦理的关注和表达的实在太少。

三、结语

对反贪腐社会议题的关注,是电影对当下社会生态的反映,是基本的国家自信和社会自信的“反照”式表现。香港电影对内地题材的关注,只及“表”而未涉“里”,得其形而失其神,既偏离教化功能又缺乏伦理关怀,是市场裹挟下的超稳定美学和伦理失范的杂糅。未来香港电影,如何在保持自身特色的前提下,更好地融入内地民生热点,反映时代主旋律,讴歌核心价值观,走出适合自身的可持续发展道路?这虽然是一个宏大而深刻的课题,但笔者认为,如能不就电影而论电影,而是更多地关注电影所折射的文化机制和传递的伦理观念,深入挖掘声光影像和叙事背后蕴含的时代主题、价值观念和道德力量,则能“涤荡市场”、“教化受众”,从而为清正廉洁的时代主旋律和公平正义核心价值观念的大众化传播贡献影视力量,或许会对香港电影破解超稳定美学和矫正伦理失范有所助益。