具有胆管板畸形结构的肝内胆管癌5例临床病理分析

徐 怡,潘云翠,王 倩,胡爱艳,王守梅,何妙侠,张树辉

肝内胆管癌(intrahepatic cholangiocarcinoma, iCCA)是肝内胆管分化的恶性上皮性肿瘤,仅次于肝细胞性肝癌,位居肝脏原发性恶性肿瘤的第2位,其病变的发生可能与肝内胆管、肝祖细胞或干细胞的恶性转化有关[1]。2012年Nakanuma等[2]首先描述一种具有胆管板畸形(ductal plate malformation, DPM)结构的iCCA,随后相继报道了散在病例[3-5],迄今为止国内尚未见相关报道。该亚型肿瘤十分罕见,多无临床症状和典型的影像学表现,预后亦好于经典型iCCA[2]。本文回顾性分析5例具有DPM结构iCCA的临床病理学特征、免疫表型、诊断与鉴别诊断等,旨在提高对其的认识水平。

1 材料与方法

1.1 材料收集2010~2019年上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院和第二军医大学附属长海医院病理科复检的283例原发性iCCA,严格执行iCCA的病理诊断标准。具有DPM结构的iCCA指DPM结构成分占iCCA 50%以上[2]。其中4例诊断为具有DPM结构的iCCA,占1.41%,另有1例会诊病例。所有病例均经两名有经验的病理医师重新阅片。

1.2 方法标本均经10%中性福尔马林固定,常规脱水、石蜡包埋,4 μm厚切片,行常规HE及免疫组化EnVision两步法染色,光镜下观察其病理组织学形态。一抗包括Hep-par 1、AFP、Arginase-1、Glypican-3、CK7、CK18、CK19、CK20、CKpan、LCK、HCK、CK5/6、vimentin、mCEA、pCEA、CA19-9、EMA、MUC-2、MUC5AC、MUC-6、EpCAM、CD56、E-cadherin、CD117、CD10、CD31、CD34、D2-40、CgA、Syn、CDX-2、TTF-1、PAX8、WT-1、Ki-67、p53和β-catenin等,均购自福州迈新公司。用PBS代替一抗作为阴性对照。

2 结果

2.1 临床特征5例具有DPM结构的iCCA中,男性2例,女性3例,平均年龄51.6(35~64)岁。4例为体检发现,无临床不适;1例为原发性肝癌术后复发。病变均为单发,3例位于肝右叶,2例位于肝左叶。所有患者术前检查均未发现除肝脏外脏器或组织异常病变(表1)。

表1 5例具有胆管板畸形结构的肝内胆管癌的临床资料及随访

2.2 病理检查

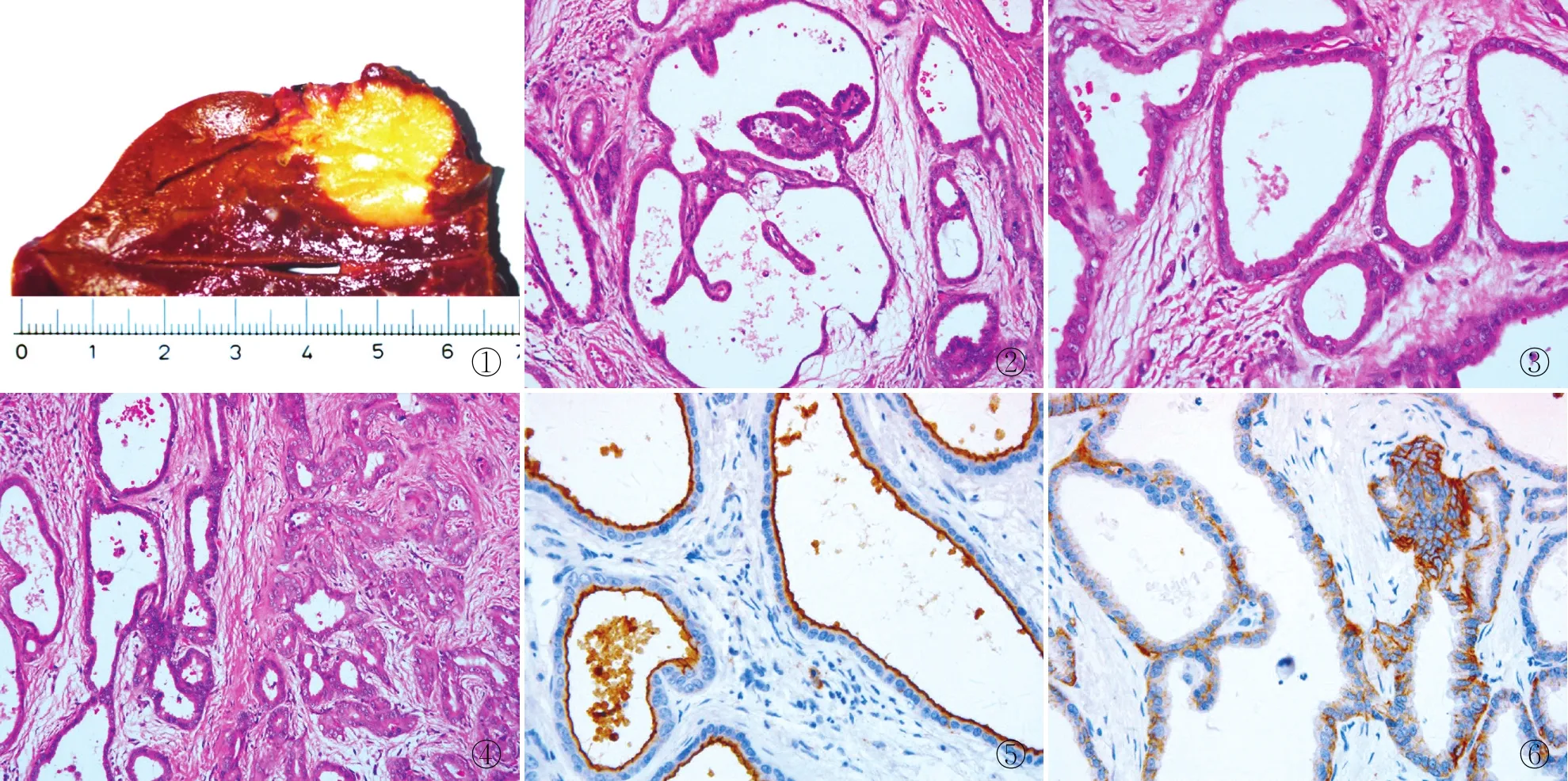

2.2.1眼观 肿瘤与周围肝组织界限尚清,但均无纤维包膜。肿瘤直径0.9~4.6 cm。肿瘤切面灰白、灰黄色,质地中等、稍硬,无出血、坏死及囊性变(图1)。

图1 肿瘤位于肝被膜下,呈灰黄色,质韧 图2 具有胆管板畸形结构的肝内胆管癌肿瘤腺体由不规则形和扩张的管腔组成,腺腔内可见不规则突起和桥接结构,类似良性胆管板畸形 图3 具有胆管板畸形结构的肝内胆管癌肿瘤腺体被覆单层扁形、立方或低柱状细胞,细胞核轻度异型 图4 肿瘤内可见灶性经典型的肝内胆管癌成分 图5 具有胆管板畸形结构的肝内胆管癌腺体管腔侧表达EMA,EnVision两步法 图6 具有胆管板畸形结构的肝内胆管癌腺体基底侧表达EpCAM,EnVision两步法

2.2.2镜检 肿瘤结节无包膜,肿瘤组织由不同分化程度的iCCA组成,向周围肝组织浸润生长。肿瘤由许多模糊的小结节状区域组成,这些结节状区域被纤维组织包绕或被纤维带分隔。肿瘤腺体由不规则形和扩张的管腔组成,扩张的腺腔内可见肿瘤细胞突入管腔,形成不规则突起和桥接结构(图2),类似于良性DPM。肿瘤腺体被覆单层扁形、立方或低柱状细胞,胞质清晰而稀疏、均质粉染或略嗜伊红;细胞核小且轻度异型,核染色质增粗,可见小核仁,核分裂象少见或无(图3)。肿瘤中央区细胞数量减少,纤维化程度更高。在边界处,一些肝小叶或再生结节被肿瘤组织取代,结节状癌区偶可见少量残留的肝实质。此外,在所有病例中,可见小灶经典型iCCA和低分化癌组织(图4)。间质伴促纤维增生反应,并可见灶性淋巴细胞浸润。

2.2.3免疫表型 与经典型iCCA相似,具有DPM结构的iCCA肿瘤细胞均弥漫表达CK7、CK19、mCEA和CA19-9。EMA在肿瘤腺体的管腔侧清晰表达(图5),EpCAM(图6)和CD56在腺体的基底侧可有表达,MUC-6在部分病例肿瘤腺体的管腔侧表达。Ki-67增殖指数一般<10%,经典型iCCA可达20%~30%。肝细胞标志物如Hep-par 1、AFP、Arginase-1、Glypican-3、pCEA和CD10,以及其它标志物如CK18、CK20、vimentin等均不表达。

2.3 病理诊断iCCA,DPM结构为主型。

2.4 随访5例患者均行肿瘤完整切除术,术后随访4~36个月,1例于术后4个月后因肝内广泛转移死亡;1例于术后20个月复发转移,失访。另外3例术后24~36个月无复发或转移(表1)。

3 讨论

iCCA的发生通常与慢性肝炎、硬化性胆管炎和肝吸虫病等显著相关,胆道畸形如Caroli病、先天性胆管囊肿、肝内结石等是胆管癌的危险因素[1,6]。DPM是指由于胆管板重塑发生障碍,导致在出生后的肝脏中仍持续存在过多胚胎状态的胆管板,其组织学特点是明显不规则的弯曲小管,有桥接结构,胆管细胞突入到管腔中[7-8]。WHO(2019)肝和肝内胆管肿瘤分类已将其视为小胆管型iCCA的亚型,可能为残存DPM的恶性转化或来源于胆管板的前体细胞[1-2]。

3.1 临床特征本组患者多为中老年人,性别差异不明显,多无临床症状,肝左、右叶均可发生,多为单个病灶。实验室检查通常无特异性表现,绝大多数病例为体检发现,影像学检查也易误诊。

3.2 病理特征该肿瘤体积较小,无包膜、边界尚清,切面灰白、灰黄色,质地中等、稍硬,无出血、坏死。除经典型iCCA成分外,本组病例最主要的特点:(1)肿瘤结构由不规则形和扩张的管腔组成,扩张的腺腔内可见肿瘤细胞突入管腔,形成不规则突起和桥接结构,类似DPM,可伴有胆汁浓缩;(2)肿瘤细胞类似良性胆管细胞,细胞异型性小;(3)丰富的纤维化间质;(4)免疫组化染色示肿瘤细胞Ki-67增殖指数较低,表达EMA和EpCAM。

3.3 鉴别诊断(1)其它组织学类型的iCCA:主要由不规则的异型腺体构成,可见腺管状或微乳头状结构,细胞异型性相对较大,Ki-67增殖指数较高,无明确的DPM结构[9-10]。(2)胆管相关良性病变:胆管错构瘤通常为直径小于0.5 cm的多发性结节,镜下为不规则或圆形的导管结构;胆管腺瘤

通常为小胆管密集分布于纤维性间质内,腔内无胆汁,对周边肝组织无侵犯;胆管腺纤维瘤边界清晰,具有复杂分支微囊结构;间叶性错构瘤多发生于儿童,病变多位于肝右叶,镜下由疏松结缔组织、扩张的血管与淋巴管、多个不规则胆管,以及散布于其间的肝实质构成[1,6]。病变细胞无明显异型性,病理检查是确诊的关键。(3)转移性腺癌:通常有相关肿瘤病史,结合组织学及免疫表型基本可以排除。

3.4 治疗及预后本组患者术后生存6~36个月或更长。临床研究显示,具有DPM结构的iCCA预后好于经典型iCCA,但尚未定论。肿瘤诊断时体积均较小,早期发现并完整手术切除仍是首选治疗方式。行根治性手术治疗后患者预后良好,应慎重行术后辅助治疗。正确认识其发病机制、临床病理诊断、预后和个体化治疗需积累更多病例及系统深入的分析。