口轮匝肌对称重建整复单侧唇裂术后唇畸形的效果评价

陈宇 刘颖蒙 张碧荷 郑谦 石冰 李承浩

口腔疾病研究国家重点实验室 国家口腔疾病临床医学研究中心

四川大学华西口腔医院唇腭裂外科,成都610041

单侧唇裂术后继发的唇部畸形,包括术区瘢痕明显、唇峰不齐、唇弓不显、人中形态缺失、唇珠不显或凹陷等,在唇腭裂患者中较为多见[1-2]。其整复的关键在于口周肌肉的重建,如何重建其面部的力学平衡,恢复唇部的立体结构,一直是困扰外科医师的难题。

为进一步重建上唇的立体形态,一部分学者尝试使用各种方法调整上唇肌肉。通过将裂隙两侧肌肉交叉缝合[3]或重叠缝合[4],将非裂隙侧肌肉分层反向折叠并与裂隙侧重叠缝合[5]等方法,取得了一定的临床效果。也有部分学者[6-7]采用脂肪甚至软骨充填的方式来弥补不足再造唇部形态。但以上技术的应用研究发现,该方式可以一定程度的重建唇部静态立体形态,难以动态模拟,对于口周力学平衡的恢复也无改善和帮助。2015年Yin等[8]基于正常和唇裂周围力学分析,提出了口周肌张力带的概念,尝试通过重建肌张力带的方式来恢复口周力学平衡,并期望得到动静态的立体美学效果。

本研究中基于团队前期提出的一种全新恢复口周肌肉力学平衡的理论[9-11],发展新的肌肉重建技术,尝试矫正单侧唇裂二期唇畸形,并对术后短期效果进行评价。

1 材料和方法

1.1 研究对象

将2019 年6 月—2020 年6 月于四川大学华西口腔医院唇腭裂外科收治并手术治疗的单侧唇裂术后鼻唇畸形患者44 例纳入研究。排除患者临床资料、基本信息、术前术后照片不完善者。44 例患者中男21例,女23例,年龄2~28岁,平均14.7岁;左侧唇裂术后鼻唇畸形33 例,右侧唇裂术后鼻唇畸形11 例。所有患者均由同一名高年资外科医生行 “新的肌肉重建技术” 手术治疗。

1.2 手术方法

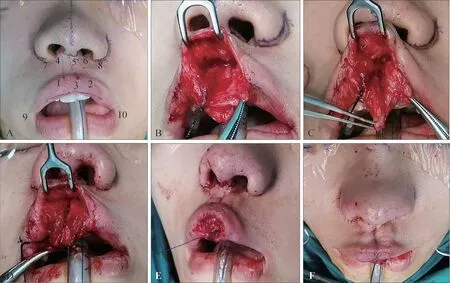

1) 定点与设计:确定两侧唇峰点与鼻小柱基点、人中切迹点、两侧鼻翼基点和两侧口角点以及鼻小柱中点;2) 暴露错位肌肉:沿干湿唇交界切开红唇,解剖暴露错位缝合的肌肉,根据裂隙侧鼻翼基部点到同侧口角的距离来定点非裂隙侧口角到同侧鼻翼基部点的距离,从而使两侧口轮匝肌力矩相等;3) 等距解剖肌肉:解剖口轮匝肌,分为深浅两层,精确定位裂隙两侧口轮匝鼻翼端点位置,保证两侧力矩相等,将非裂隙侧浅层的多余肌肉沿非裂隙侧人中嵴切开形成肌肉黏膜瓣,并向唇珠侧旋转;4) 深层肌肉缝合:在中线对位缝合两侧力矩相等的深层口轮匝肌,保证唇中线两侧整体肌力平衡;5) 浅层肌肉和皮肤缝合:将浅层的口轮匝肌在中线处对位缝合并与皮肤真皮缝合,形成人中嵴与人中凹;6) 重建唇珠和关闭伤口:将非裂隙侧肌肉瓣旋转与裂隙侧肌肉下缘充填凹陷,重建唇珠(图1、2)。

1.3 测量和评价

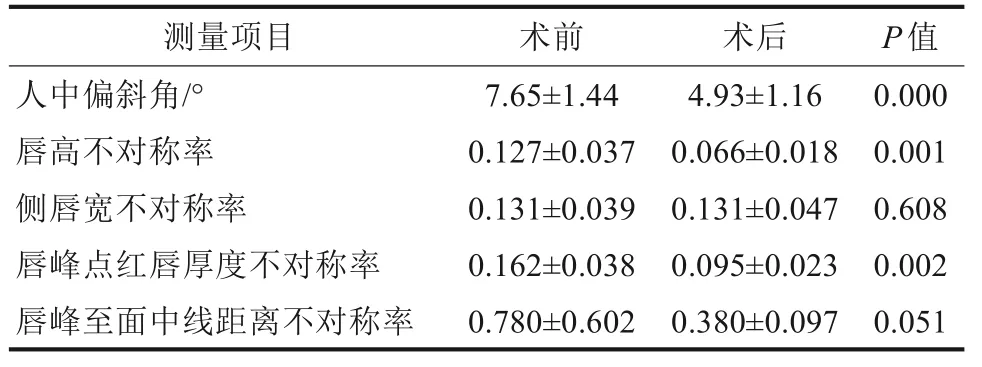

对称性是评价非对称畸形术后效果的一个重要指标。本研究对所有患者术前及术后1周的照片进行测量,分别记录人中偏斜角、唇高、侧唇宽、唇峰点红唇厚度、唇峰至面中线距离的数据(图3)。人中偏斜角:人中切迹点Ls 与鼻小柱基点Sn的连线与竖直参考线的夹角;唇高:唇峰点Cph与鼻小柱基点Sn 的垂直距离;侧唇宽:唇峰点Cph 与口角点Ch 连线的长度;唇峰点红唇厚度:Cph处红唇的垂直高度;唇峰至面中线距离:唇峰点Cph 至面中线的垂直距离。其中人中偏斜角以角度作为统计数据进行分析,角度越小,健患侧越对称;唇高、侧唇宽、唇峰点红唇厚度、唇峰至面中线距离以比值作为统计数据进行分析,消除照片比例不一的影响,计算患者术前术后健患侧各项测量指标的不对称率(即健侧/患侧的比值减1 的绝对值),其值越小代表健患侧越对称。测量方法采用标准照片分析法[12],照相体位为面部正前位。测量时摆正照片位置,用Adobe Photoshop CC软件定点并测量患者术前术后正面照片。

图3 测量定点和测量线距Fig 3 Measuring points and line distance

图2 手术流程Fig 2 Surgical procedure

手术效果的患者满意度调查采用5 分制评分[13],0 分不满意或无改善,1 分仅较不满意或25% 改善,2 分比较满意或50% 改善,3 分满意或75% 改善,4 分非常满意或100% 改善,由患者及患者家属填写,具体包括上唇丰满度、对称性、疼痛和整体外观四项指标。

1.4 统计学处理

采用SPSS 21.0 软件进行数据分析,各项结果不符合正态分布,检验方法采用秩和检验,检验水准为双侧α=0.05。

2 结果

44 例单侧唇裂术后继发畸形的患者进行唇部整复术后,获得了良好的术后即刻效果(表1)。其中,人中偏斜角、唇高不对称率及唇峰点红唇厚度不对称率3个指标差异有统计学意义,均为术后小于术前(P<0.05),提示新的肌肉重建技术后,健患侧的对称性较术前有了明显改善。患者及家属对手术后整体外观的满意度均分为3.09,丰满度为3.20,对称性为3.02,疼痛为3.24。这些评分表明,大多数患者及其家属对于术后效果较为满意。

表1 患者术前术后各指标的比较Tab 1 Comparison of each index between the preop‐eration and postoperation

3 讨论

单侧唇裂是一种典型的非对称畸形,口轮匝肌的不对称以及不连续是导致其术后畸形高发的主要原因之一。口轮匝肌重建术并不是一项新的技术,几十年来,几乎所有的整形医师的肌肉重建方式都是在裂隙原位恢复口轮匝肌环的完整性,并在此基础上对唇部亚单位进行重建和调整[14-17]。然而,即使运用了鼻模等辅助手段,其术后效果仍然难以维持,畸形依旧高发[18-19]。这就提示传统的口轮匝肌重建技术不能很好地恢复口周肌力平衡。

面对口周肌力不平衡所带来的术后畸形,外科医生尝试使用交叉重建、折叠重建、替代品填塞等方式来恢复唇部的立体结构及对称性[3-7],其本质仍是在裂隙原位重建口轮匝肌。这使得两侧口轮匝肌的肌肉长度不相等,非裂隙侧的口轮匝肌比裂隙侧的要长,这种长度的差异很可能会导致两块肌肉群之间的力矩不平衡。这可能是单侧唇裂术后肌力难以平衡重建的关键,同时也解释了双侧唇裂术后鼻唇外形对称性能够良好保持的原因[20-22]。

笔者所在团队为解决这个问题,创新性的提出肌肉力矩平衡重建理论,并在一期唇裂患者上取得了良好的术后效果[11]。其核心是以肌肉的对称重建为基础,以获得相同长度的肌肉为方法,对单侧唇裂患者的口轮匝肌进行整复。具体手术方法是先将非裂隙侧的口轮匝肌调整为与裂隙侧同样长度,并在中线处缝合两侧口轮匝肌,最后利用剩余肌肉填充唇珠。

基于此,本研究采用该理论对单侧唇裂术后畸形的患者进行了整复,数据显示其术后唇中偏斜角、唇高不对称率、唇峰点红唇厚度不对称率均小于术前,差异有统计学意义(P<0.05),提示唇部对称性有了明显改善。这进一步证明了保持两侧口轮匝肌长度的一致,有助于恢复单侧唇裂患者的口周肌力平衡。同时,患者及家属对手术后整体外观的满意度均分为3.09,说明术后唇部的立体外形得到了很大程度的恢复。

虽然这种手术方法术后短期效果显著,但本研究存在着一定的局限性。仍需通过远期效果的观察,以及与现有的手术方法及术后效果进行比较,最终确定这种新的手术方法是否能够达到更好的效果。

综上所述,本研究提出了一种整复单侧唇裂术后唇畸形的新方法,即通过手术对称性恢复裂隙周围肌肉,以达到口周肌力的平衡,恢复唇部的对称性以及立体结构,满足美观需求,取得了良好的术后短期效果。此种手术方法为单侧唇裂术后畸形的整复及口周肌力平衡的恢复,提供了新的思路。

利益冲突声明:作者声明本文无利益冲突。