探究线条的“有意味的形式”

——以陈老莲作品为例探究线条的语言魅力

李宇欣

(作者单位:中国艺术研究院)

一、“有意味的形式”之克莱夫·贝尔vs李泽厚

英国克莱夫·贝尔在《艺术》中提出艺术家对物象的简化和抽象,可以还原到线条和色彩,而以一种特殊的方式组合起来的线条与色彩,能够打动观众,引起人们的审美情感。这种特定的形式和若干形式间的关系,即为“有意味的形式”。

可是李泽厚在《美的历程》中却认为“克莱夫·贝尔所提出“美”是“有意味的形式”的著名观点,否定再现,强调纯形式(如线条)的审美性质,给后期印象派绘画提供了理论依据。”但他这个理论陷在“审美感情”和“有意味的形式”循环论证中无法得到自洽。然而李泽厚以为,加以上述审美积淀论的表述说法,就可以摆脱出这个论证的恶性循环。正因为似乎是纯形式的几何线条,实际是从写实的形象演化而来,其内容(意义)已积淀(溶化)在其中,于是,才不同于一般的形式、线条,而成为“有意味的形式”。也正由于对它的感受有特定的观念、想象的积淀(溶化),才不同于一般的感情、感性、感受,而成为特定的“审美感情”。

自此,在克莱夫贝尔理论的基础上李泽厚进一步的完善这一理论并更加清晰地阐释了这一概念,他认为应该先有“有内容的形式”,然后才有“有意味的形式”,最后再到“纯粹装饰的形式”。是一个由再现的模拟到表现的抽象化,由写实到符号化的不断打磨提炼简化的过程,这正是一个由内容到形式的积淀过程。而线条作为中国线性语言的重要表现要素之一,又是如何表现“有意味的形式”的呢?陈洪绶尤为注意线的形式意味的表达,线条的排列组合如表现质感、运用平行线或者重复排列线条、运用线条的疏密对比增强装饰性和趣味性,利用线条传递内在的精神气质追求(高古)从而最终达到一种“有意味的形式”。

二、陈洪绶线的形式美感

(一)线条对于质感的表达

由于毛笔工具的特殊性使然,线条在表达上就拥有着得天独厚的条件,出现了浓、淡、干、湿、枯等效果,这些效果对于线条质感的表达上有了很大的突破。行笔速度的快慢所出现线条感觉的不同,再加上线条本身的方、折、曲、圆的变化上的不同,使得线条在选择表达上更加灵活自如。如陈洪绶所画《斜倚熏笼图》(图1),笼子线条的笔触粗涩,干枯,线条用笔上简短粗硬更好的表现出其藤条编织后粗糙的质感。而侍女身穿锦被上附満白鹤团纹样式,衣服轻轻地附着在笼子上,衣着飘飘,轻盈,线条细劲流畅,好似行云流水般,用线的圆转飘逸与竹笼子接搭处用线粗涩形成强烈的对比,通过不同线条的运用表现不同物体的不同质感,给人以不同的感受。

图1 陈洪绶《斜倚熏笼图》(图片来自于百度)

《屈子行吟图》中屈原衣服采用钉头鼠尾描,衣袖线条的组织则更加的写实,衣折处的转折牵拉都随着屈原人物动作的牵动而牵动,线条用笔方折有力,颇有点金石味道,衣折线条宽袍大袖的包裹和屈原的瘦劲的身体,一宽大一瘦劲的对比侧面表现出屈原不畏强权压迫,奋力抵抗,空有一身抱负却无处施展,无法救世,势单力薄的悲愤,通过对其衣纹线条方折有力的表现,也侧面描绘出屈原的个性刚正不阿,正气凛然,不与世俗同流合污的写照,体现出屈原的爱国情怀。这些都是通过线条去表现质感,通过画面的安排和摆布,线条的使用也不再单一,更加多元化,从而更好地表现质感,突出其线条的形式美感,进而形成线条的“有意味的形式”。

(二)线条对于装饰性的表达

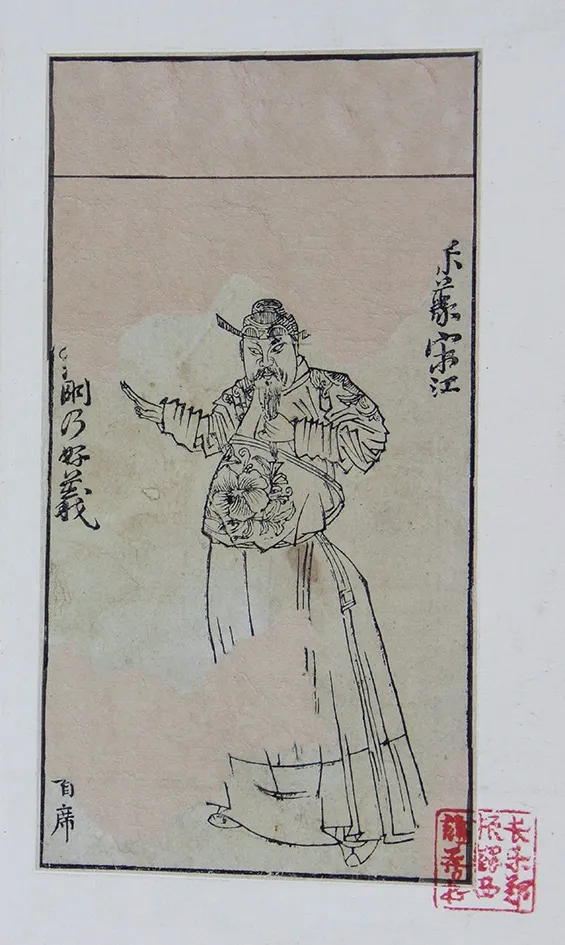

线条平行线或重复线条的排列使用使得画面装饰感加强。如陈洪绶《水浒叶子》1616版和1633版在人物表现上有了很大的不同,线条的重新组合排列使得人物性格特征更加鲜明更具有装饰性。1616版《水浒叶子宋江》(图2)属于陈老莲早期的作品,人物造型线条更加写实,衣折处的描绘来自于生活真实物象,早期陈洪绶的线条更多吸收的是李公麟和吴道子的白描笔法,整体造型较为常规。而到了1633版《水浒叶子宋江》(图3),人物线条的个性表达则越发鲜明起来,将宋江双面性格表现得淋漓尽致,此时宋江身上的线条不再拘泥于写实,而是被强化出来,身上衣袖口的平行线褶皱排布和下身袍子褶皱的多条平行线描绘,都反映出宋江性格中温柔敦厚讲义气,性格中带有正统思想的一面,而帽子尾巴的线条造型飞起来而不是搭下来,则暗示着宋江性格中的多面虚伪狡诈和反叛的一面。线条的平行重复排列使得宋江的性格特征更加的鲜活生动,更有意味。

图2 1616版《水浒叶子》宋江

图3 1633版《水浒叶子》宋江

线条疏与密的排列对比也会使得装饰性增强即从“有内容的形式”到“有意味的形式”的转换。1633版《水浒叶子公孙胜》的描绘则是线条疏密结合的例子。公孙胜的线条处理上采用头发,胡须,后背花纹图案以及下摆内搭线条组织繁密形成“黑”区域,把袍子的“白”区域在视觉上挤出来,形成疏与密、黑与白的节奏对比,使得袍子在视觉上更加轻盈、飘逸、宽大,暗示出公孙胜淡泊名利,过着闲云野鹤潇洒地生活,悠闲自得爱自由。疏与密黑与白的运用使得形式感增强,也使得人物造型更加生动。

线条组织增强了画面的趣味性因素,形成了“有意味的形式”,也加强线条的形式美感。在《水浒叶子花荣》中左手绷直被安排拿箭,衣袖褶皱线条成同一方向平行排列,两个胳膊与箭在同一条水平线上形成一个“一”字动势,强化射箭瞬间动势,而腰臀和大腿扭曲形成弧线,线条的排列增强动势,犹如箭在弦上不得不发之感,而这样的线条的组织大大增加画面的可读性,使得线条被赋予了生命力和动感的旋律,线条的组织形成形式美感,也增强了画面的趣味性。

(三)线条组织表达内在精神气质追求

不同的线条表达代表着作者不同的精神气质追求,早期的陈老莲学习吴道子,李公麟,顾恺之的白描,运用多种线描去诠释人物,表现不同人物的性格特征,更多情况下是在写实。而到了中期,在人物画风格上陈洪绶的个人风格慢慢凸显出来,线条组织开始具有很强的装饰意味,排列组合更有趣味性,人物造型上陈洪绶也不再一味地写实,而是利用线条的组织表现强化描绘人物的个性和特征。到了中晚期,陈老莲的线条则是追求高古,线条变成了高古游丝描,这个时候的线条已经不再是表现质感,装饰性,线条也不再像早期那样刚劲方折有力,这时候的陈洪绶更多追求练达闲适,线条也更加飘逸轻盈,细若游丝这与画家其内在的精神气质追求息息相关,经历了一生的坎坷挫折使得陈洪绶面对生活更加豁达凝练,因此在绘画线条上也更加的轻盈。如《隐居十六观图册》中,画中人物衣纹线条的组织更加精炼,高度概括更加飘逸,线条的出现已经不再是对于物象真实的表达,不再单纯的是“有内容的形式”表达,而是更深层追求“有意味的形式”和“纯粹装饰的形式”。线条此时只是一个简单的符号,是表达画家内在精神气质的一个载体,一个抒发情感的表现媒介。

三、“有意味的形式”的线条呈现要素

(一)呈现要素

1.线条的用线组织

首先是,线条从“有内容的形式”到“有意味的形式”的不断过渡是有过程的,线条已经不单单是描绘写实的作用,而是追求更有装饰性和趣味性的表达的媒介,也是内在精神气质追求的一种抒发,最终形成“有意味的形式”。线条的线性组织表达通过线条之间的排列组织和用线方式所形成的形式美感,平行线或重复线条的排列增强气势、线条的疏与密黑与白之间的对比,趣味性线条的表达都是“有意味的形式”线条的呈现要素之一,线条脱离实际物象的表达,高度提炼,形成抽象符号化的图式。在《蕉林酌酒图》中主人公高士在蕉林中酌饮,其宽大袖袍褶皱的表现更加概括,手臂的穿插和衣纹的关系也不再拘泥于写实,把本该真实繁密的衣折简化,强化了衣袍的宽大飘逸之感,这更多的一种意的表达,这三两线条的高度概括,已把一个衣袖飘飘酌饮蕉林的高士的感觉表达得淋漓尽致,也更能给观者表达出此时高士的悠闲自得得状态。

2.内容造型

内容造型则是根据其自身特点将外轮廓进行规整,使得外轮廓更加简洁,富有力量感。而内部图案的组织也为人物造型增强了趣味性。如《水浒叶子杨志》造型,外轮廓敦厚结实,人物整体造型简洁富有力量感,造型方圆取势得当,方中见圆圆中带方。而外轮廓的设计上也是紧扣人物性格特征,人物造型向左抻脖作揖外轮廓增强上半身的起势,显示出杨志性格中忠诚、谨慎精明的一面。而下半身配饰弓箭,势头向右,与上半身向左形成矛盾冲突,也体现了其武功高强性格中矛盾粗暴的一面,增强了人物形象的张力。而杨志身穿盔甲则是采用青铜器兽面纹样作为图示,青铜器兽面纹样在盔甲的运用构思巧妙和其威严重义相符合,而兽面纹本身来自于神兽暗示其外号“青面兽”。内容造型上外简内繁的安排和内部细节的精致都使得整体造型富有意味。

3.内在精神气质追求及情感表达

线条的表达方式多有不同,无论是18描中的钉头鼠尾描还是铁线描亦或者高古游丝描…都有其自己独特的表现情景,线条本身是不具备任何属性,而正是毛笔工具赋予了线条更多的承载力,赋予更多的情感。如《隐居十六观图册》中高古游丝描的运用,和线条的高度概括能力相结合,使得人物造型更加得飘逸,线条老辣细劲流畅富有韧劲,这本身也能看出晚期的陈老莲自身的修炼和内在追求,豁达加强神韵的表达。中国自古以来强调“以形写神”就是强调了形和神合二为一的关系,而早在西汉刘安《淮南子》中就提到:“画西施之面,美而不可悦。观孟贡之目,大而不可畏,君形者亡焉。”就强调了形和神相辅相成缺一不可的关系,线条如果只重外形的准确反而失去了画的意义,细节服从轮廓,局部服从整体,这样高度概括就显得尤为重要,一切为“写神”服务。这就是从“有内容的形式”提炼升华到“有意味的形式”。由写实到符号化的概括过程,最后线条此时不只是一个简单的符号,更是画家借助表达内在精神气质的一个载体。

4.三者之间的关系

无论是线条的组织用线方式还是内容造型还或是内在精神气质的追求上都构成了“有意味的形式”,三者相辅相成,缺一不可。用线条一个再现的模拟到表现的抽象化的不断提炼,由写实到符号化的概括过程,表达其内心情感和追求,又唤起审美趣味,自然也就是“有意味的形式”。

(二)中西方线的不同运用和对比

“有意味的形式”这一概念虽是由西方提出来的,最早在他们的线里发现了这种形式,而李泽厚却完善了这一概念使其更进一步的自洽。在线条的运用上中西方是截然不同的追求。西方以客观物象为基础,线条更多强调的是结构线和光影线。而中国则以主观意象为基础,并非一味地写实,“骨法用笔”、“以形写神”、“以形媚道”则都是对于线条形和神的探讨,但最终的追求无一例外地放在“神韵”上。是将形式与个人情感与趣味相结合的艺术。即从“写实”到“有意味的形式”上的转换。不断丰富线条的造型语言,再配合其夸张的造型,揣摩线条的表现力上,最终形成“有意味的形式”,这也是自我风格形成的最终归宿。