在复习课中深化对历史大概念的理解

——以“二战后资本主义世界经济体系的形成”为例

金 丽 君

大概念是一种概念性的工具,用于强化思维,连接不同的知识片断,使学生具备应用和迁移的能力。①威金斯、麦克泰格:《追求理解的教学设计》,闫寒冰等译,华东师范大学出版社,2017 年,第77 页。大概念视域下的高三历史复习设计旨在大概念的统领下,让知识贯通而结构化,让知识在迁移和运用中促进深度学习而素养化。这一模式的基本思路是:提取统摄单元的核心大概念,让核心大概念成为统摄和整合单元教学内容、分解和进阶单元目标的航标,实现由关注学生对具体知识点的掌握转向对知识的理解,由碎片化的知识状态转向对不同时空条件下历史的延续、变迁与发展的清晰认知,深化历史发展趋势和规律性的认识,在复习课中深化对历史大概念的理解。

一、围绕大概念设计教学

《二战后资本主义世界经济体系的形成》为人民版必修二专题八的第1 课,本专题围绕“当今世界经济的全球化趋势”核心内容展开。采用大概念下的复习设计,意在将单课课时内容置于专题单元整体结构统摄之下,克服课时与课时之间的割裂,使每一个课时都联结在一起,为大概念的内涵提供支持。

教材专题的编写模式有助于大概念的提取,解读单元标题“当今世界经济的全球化趋势”即可确立“全球化”的大概念。但此时的大概念“全球化”只是字面上的,需要从两个角度来构建其内涵:一是从该单元的三课的课题入手,建立与已有认知知识的联系,厘清二战后经济全球化不同阶段的不同呈现形式,挖掘全球化趋势发展具体的内涵意义,构建由大概念聚拢的整个专题、并具有递进关系的结构化知识体系;二是从唯物史观的视角,引导与必修一二战后的世界政治格局的知识相贯通,从二战后世界整体性的视角认知和认识理解经济全球化。本课的复习设计就是从单元的整体框架思路出发的。

逆向解构单元大概念是确立单课复习的路径方式。二战后资本主义世界经济体系的形成(第1 课)客观上反映了世界经济体系化和制度化的趋势,适应了世界经济全球化,是二战后世界经济从无序走向有序的重要一步;与五六十年代以来迅速发展的世界经济区域集团化(第2 课)、两极格局解体后世界经济的全球化趋势(第3 课)的加强共同构成全球化发展的时间历程,并在内容上体现出递进发展的关系。因此,本课是二战后世界全球化趋势发展过程中的崭新开端,由此确立“确立体系化、制度化的国际经济交流规则”体现人类命运共同体下合作共赢的思想为本课价值主题。

复习课中基础知识的夯实,关键能力、核心素养的养成,核心价值观的塑造都基于历史史实。于学生而言,最重要的基本史实就来自于教材,任何脱离教材和考纲的高三复习课都是难以想象的。依据教材教,用教材史实作为史料(材料)重构教学情境,通过任务驱动,在知识(史实)的理解、迁移和运用中,夯实必备知识进而锤炼分析、概括等关键的学科能力。

综上,本课依循“大概念”“用教材教”的理念,围绕二战后经济全球化中“体系化、制度化”的主题内涵,依据学生的认知逻辑和历史事件发展的逻辑想结合的方式,设计三个学习任务:

任务一:再认资本主义世界经济体系的内容,在分析归纳中认识其特点。

任务二:追溯体系历史渊源和现实需求,在史料实证中认识其形成背景。

任务三:探讨对体系的不同评价,在历史解释中认识其价值意义。

二、利用大概念进行教学

第一部分 导入复习:构建大概念的内涵

环节1 阅读教材专题八的目录(图1),思考:①请用一个词概括专题八的主要内容。②用一句话提炼每一课主旨内容,并找出其与“经济全球化”的关联。

图1 专题八目录

设计思路:大概念构建更像是“指导性猜想”,①威金斯、麦克泰格:《追求理解的教学设计》,第85 页。是基于具体史实和学生已有知识的提炼和抽象,使学生在不断的思考和探究中逐渐接近大概念的核心内涵。由此通过破题(专题标题和单课标题)建构大概念“经济全球化”不同阶段形式和内涵特征。

专题标题一般是专题核心内容的表达,要善于引领学生阅读专题标题,高三学生很快领悟到单元核心主旨——“全球化”一词,即大概念。单课标题是单元标题的延伸,是单元主旨的具化。“一句话归纳”是浙江选考卷常用的设问方式,通过读通单课标题,厘清单课的核心内容,建立与学生原有知识的联系,挖掘单课与专题之间的内在联系,帮助他们理解不同时期不同阶段全球化的特征和内涵。

③从整个专题和单课的课题看,理解全球化进程的不断发展的内涵:一是全球化的地域范围不断扩大。二战后初期的资本主义世界——20 世纪50-60 年代开始的区域范围——20 世纪90 年代突破两极格局的全球;二是全球化的联系程度不断加深。二战后初期以体系化、制度化促进全球化的规范——20 世纪50-60 年代以区域集团提升全球化(区域)内的合作程度——20 世纪90 年代以法制化进一步规范全球化。从单元的整体理解中认知,二战后全球化是一个范围不断扩大,内容不断深化,整体化程度不断提高的历程,由此认知经济全球化的内涵是世界各地各国范围里,相互联系和依存程度、相互竞争和制约达到很高的程度。如此,在分析与探究中、在分解与整合中,把教师眼中的大概念转化为学生心中的大概念。

环节2 在二战后的时间轴上找出同一时期的世界政治和经济格局的重大历史事件,找出两者之间的关联(图2)。

图2 二战后世界格局中重大的政治和经济大事

设计思路:高三学生的认知已具备较好的抽象思维与逻辑分析能力,能够在教师引导下进行纵向和横向的勾连。梳理二战后世界政治和经济重大历史事件的内在关联,进一步认知唯物史观政治和经济的关系,构建全面完整的知识体系。

如:教材对资本主义世界经济体系详尽表述,但没有明确社会主义经济体系的概念,依据唯物史观中的“政治对经济的反作用”的原理可知,学生很快认识到,二战后两极格局的对峙下,随着资本主义世界经济体系形成,应该还有一个社会主义经济体系的存在;相互关联中理解欧共体区域经济集团的发展是政治多极化的经济原因之一,20 世纪90 年代两极格局的解体,是经济全球化进程加快的外在环境。这些因果关系的探究或填补了学生的知识体系空缺点,或观念和史实互证,有助于知识结构趋于紧密、完整,体系化和结构化。

【过渡】我们今天复习聚焦二战后资本主义世界经济体系的形成与全球化之间的关系。

第二部分 复习学习:理解大概念的具实内涵——二战后初期“全球化”内涵特点及价值意义

任务一:再认资本主义世界经济体系的内容,在分析归纳中认识其特点。

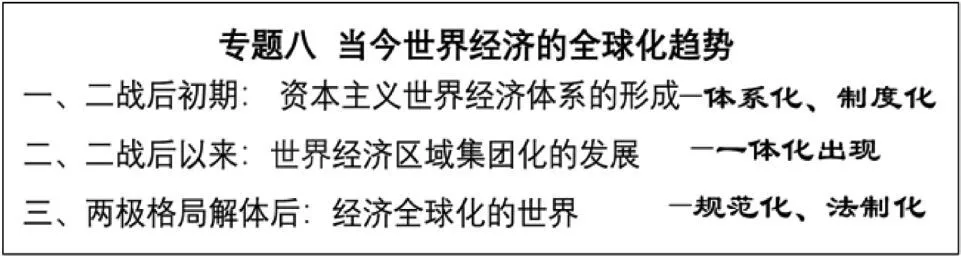

环节1:依据所学,画一画二战后资主义世界经济体系结构示意图(图3)

图3 二战后初期资本主义世界经济体系示意图

思考:①从内容看,该体系有何特点?②该体系的各部分以何种具体方式建立起来的?归纳其共性特点。

设计思路:如何用教材教,教材史实性知识的重组和挖掘也是途径之一。把必备基础知识(史实)作为材料(史料)重构教学情境,在重构的教材情境中,激发知识间的联系和迁移,让知识(史实)在运用中理解、在理解中夯实;并进一步用问题深化挖掘知识,引领认识,由此锤炼分析、概括等学科关键能力。

从内容和建立方式看,这个体系有三大特点:①以美国为中心②走向体系化和制度化③以和平合作的方式建立和运作。

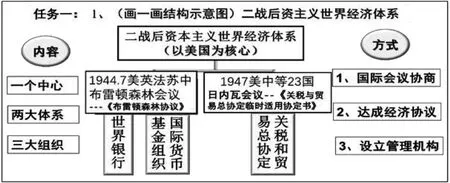

环节2:思考:①结合教材,请找一找体系以美国为中心的具体表现?(图4)

设计思路:能从教材基础知识中分辨出历史史实,并尽可能多搜集史料(史实)从不同角度尝试验证自己“以美国为中心”的观点。

图4 二战后初期资本主义世界经济体系示意图

从体系协商的计划看,以美国怀特计划为基础;从达成的协议看,建立以美元为中心的国际货币金融体系和以美国为中心的国际贸易体系;从设立的机构看,世界银行和国际货币组织的总部在美国的华盛顿,机构要职由美国人担任,股金和投票权美国占第一。

思考:②结合下列材料,为什么说关贸总协定的宗旨表现了美国的要求?

材料1:(1932 年英帝国特惠制)对成员国间的进口商品,相互降低税率或免税;对成员国以外的进口商品,则征高额关税,以阻止美国及其他国家势力渗入英联邦市场。(何盛明主编的《财经大词典》)

材料2:呈现大英帝国特惠贸易体系的覆盖范围(图略)。根据图示,学生发现,在该体系下,加拿大、埃及、苏丹、南非、印度、澳大利亚以及其它的英国殖民地,都与英国建立了排他性的贸易关系。另外,学生可以根据图示进一步观察到,当英国、法国等资本主义殖民大国都建立了各自的贸易体系时,美国独占性的海外市场非常狭小。

设计思路:教师应将材料2 与材料1 配合使用,引导学生理解关贸总协定的产生背景。大英帝国特惠贸易制是1929—1933 年经济大危机中各国贸易保护主义的一个例证,制度明显对美国商品具有排挤和防范性。

补充大英帝国特惠贸易制内容(材料1)和成员国(材料2)的两则材料,说明关税和贸易总协定的宗旨中“取消国际贸易中的歧视待遇”意在打破大英帝国贸易集团及英国在其中的“老大”地位,从而事实上达成了二战后美国让自己的产品更畅通地进入世界市场的目的,进一步理解关贸总协定同样以美国为中心的实锤。

材料3:英国布雷顿会议首席代表凯恩斯在会后的媒体采访中说:“我们,以及所有的人,当然都不得不签署……东道主已经做了最终的安排,……使我们……含恨而终。”(斯泰尔《布雷顿森林货币战:美元如何统治世界》)

设计思路:设计认知冲突。国家利益是外交的出发点,为什么包括英国在内的其他资本主义国家不拒绝以美国为中心的资本主义世界经济体系?

仅仅只是美国超群的实力和西欧的普遍衰落吗?由此导入到任务二。

任务二:追溯体系的历史渊源和现实需求,在史料实证中认识体系的价值。

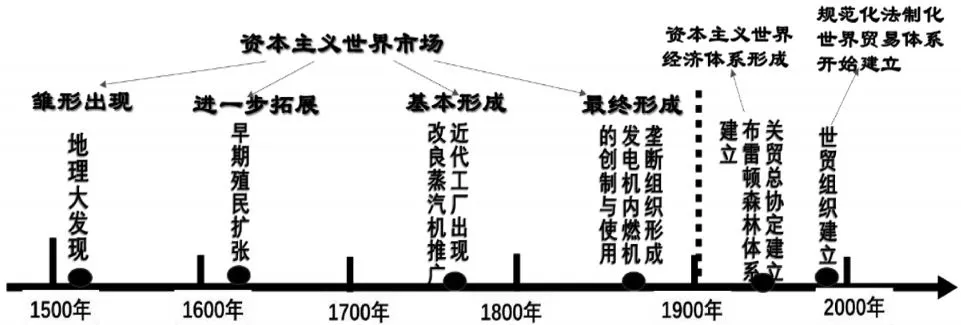

环节1: 从一道高考试题看世界经济全球化的历程(图5)

图5 世界经济全球化从无序到有序的历程

思考:①依据下列时间轴中标注的重大历史事件,看新航路开辟后的400 年间和二战后的70 年间全球化发展各有何特点?

设计思路:高三学生已经具备一定的知识基础,高三的复习课需要勾勒纵横交织的知识体系,引导学生从历史发展的长时段看全球化的总趋势和不同阶段呈现的各自特点,认识体系化制度化的资本主义世界经济体系适应二战后初期世界经济全球化的需求。

第一,从新航路开辟到20 世纪初的400 多年间,认识早期经济全球化是资本主义世界市场从分散走向整体的重要过程,推动其发展的主要方式是交通(新航路和新交通工具)、殖民扩张、二次工业革命和国际贸易。

第二,二战后至今的经济全球化是从资本主义世界经济体系到世界经济全球化的历程,二战后推动经济全球化发展的主要有交通、信息技术和体系化、制度化、规范化的国际经济组织。

纵观世界经济500 多年的发展历程,认识全球化是世界经济发展的趋势,认同二战后资本主义世界经济体系的建立符合二战后世界经济的客观要求。

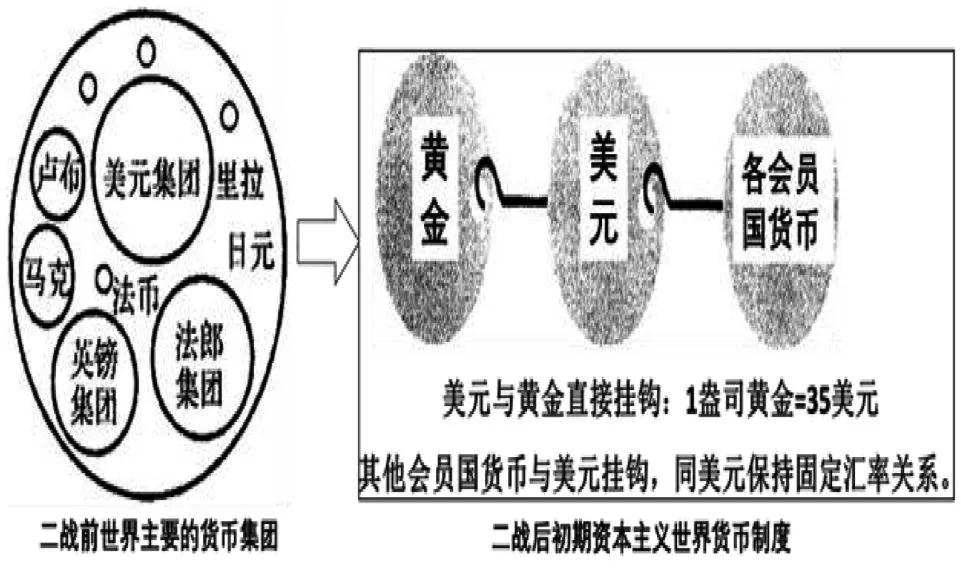

出示材料4(图6)。

图6 二战前后世界货币制度的变化示意图

设计思路:引导学生辩证地认识《布雷顿森林协议》规定的国际货币制度“双挂钩一固定机制”确立了美元的特权地位的同时,客观上结束了世界货币体系的混乱状态,有利于稳定世界经济秩序和扩大世界贸易的作用。

同样,辩证认知,根据《布雷顿森林协议》要求建立的世界银行及国际货币基金组织、关税和贸易总协定是在会议协商的基础上调整了国际经济中的规则和程序,反映了世界经济体系化和制度化的发展方向,适应了世界经济全球化发展的趋势。

思考:②继续观察上述时间轴,看1900—1945年间的经济全球化进程中出现什么问题?

设计思路:在时间轴的纵向观察中发现,这期间的世界经历了二次世界大战和经济大危机,引领学生深入挖掘这些历史事件与经济全球化间千丝万缕的关联。

材料5:1929 年开始的经济危机使各国之间货币战、贸易战和关税大战愈演愈烈,几年间先后有40 个国家实行外汇管制,56 个国家实行货币贬值,76 个国家提高关税率,导致出现各种货币集团和经济集团。(《喧嚣时代:20 世纪全球史》)

材料6:美国财政部长在布雷顿森林会议上的开幕词:“20 世纪30 年代的‘竞争性货币贬值’以及‘阻碍和限制货物自由流动的措施’为战争铺平了道路”。

思考:③结合材料和所学,分析经济大危机及二战对世界的破坏给人类带来了什么教训?相对应的采用了什么措施?

设计思路:经济大危机造成的以邻为壑、“竞争性货币贬值”等恶果,以此为鉴诞生了布雷顿森林体系;“阻碍和限制货物自由流动的措施”为“二战”铺平道路,由此认识到签署关税和贸易总协定的必要性,这些制度化、体系化的经济规则适应或推动二战后各国的经济恢复发展,进而理解体系建立是当时世界经济的现实需求,是适应世界经济全球化的发展要求,客观上有利于当时急于恢复经济的资本主义各国的利益,这就是包括英国在内的各国“不得不”签署的真实原因。

由于两极格局的对峙,当时这个体系的实践局限于资本主义世界。

【过渡】这个资本主义世界经济体系从建立伊始到今,一直有不同的声音,导向任务三。

任务三:探讨对体系的不同评价,在历史解释中认识其现实的价值意义。

材料7:布雷顿森林体系只不过是华尔街的“分店”,世界银行从属于政治目的,这让它成了一个大国的工具。(1947 年苏联代表在联合国发言)

材料8:怀特:美元是一种伟大的货币,也是唯一实力得到普遍承认的货币。它可能将成为战后稳定的货币体系的基石。(本·斯泰尔《布雷顿森林体系货币战》)

材料9:无论在华盛顿还是海外,人们对布雷顿森林体系服务美国长远利益的初衷已不再有任何疑问,然而其他国家的领导人打消了疑虑,接受这样的思想:这个体系造福美国的同时也造福世界。(《环球时报》:“布雷顿森林体系70 年之痒”)

思考:①三则材料共同叙述了一个什么问题?

②三则材料关于这一史实的评价(解释)有何不同?

③说一说这些解释(评价)差异产生的原因?

④你如何评价战后资本主义世界经济体系?

设计思路:从历史解释的四个水平层级递进设计四个小问题:①引导学生认识同一历史事件会有不同的认识。②能够从历史角度阐述现实问题。③能分析影响历史解释有多种因素,如身份、时代等。④鉴别各类信息,理性客观表达自己的观点。复杂情境的设置和不同水平层级问题的追问和推进,站位于学生的深度思维和创新能力。

第三部分 复习小结:延伸大概念,升华主题

依据结构化的资本主义经济体系示意图,指出20 世纪40 年代,一座资本主义的经济大厦在战争的废墟中重建,它顺应了经济全球化历史潮流而“出生”,但上面清晰镌刻着强者的名字,无论喜欢还是不喜欢,它是历史又是现实!

结合现实问题的历史解释中升华主题。出示一幅反映当代全球海运贸易情况的世界地图(图略),由图可见,世界各大洲、各国、各地区,已经经由海运贸易紧密地连接起来,形象地凸显出世界之间的紧密联系、经济全球化的迅猛发展、世界一体化进程持续加深、人类命运的休戚与共等等。

设计思路:历史最重要的作用:理解、解释、服务“现在”。①李大钊等:《历史最重要的作用:理解、解释、服务“现在”》,《中学历史教学参考》(上半月刊)2020 年第9 期。用简洁有力的语言直击主题并延伸主题思考是课堂收尾的方式。结合板书,梳理本课知识,概括二战后初期的全球化的阶段特点和内涵意义;基于史实和历史足迹延伸至现在,阐释历史的现实意义:理解经济全球化是历史浩浩荡荡的发展大势,进一步思考如何构建人类命运共同体及青年的责任与担当。

毋庸回避,人类会因密切接触而产生摩擦,所以世界需要规则和法治,但世界不需要霸权和强权。引导同学们思考:经济全球化的前行之路中,人类、中国和你们应该做些什么?可以做些什么?