列宁与中国

开篇 “十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义”

“十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。”(毛泽东评价)1917年11月7日,以列宁为领导的布尔什维克党武装力量推翻了资产阶级临时政府,成功地建立起世界上第一个无产阶级专政的社会主义国家——苏联。

马克思恩格斯曾预言无产阶级革命要同时在几个高度发达的资本主义国家发生才能取得胜利,至于殖民地半殖民地的民族解放问题,只有或者等待发达国家无产阶级革命成功之后自动终止剥削与压迫,或者依靠其人民自己革命。列宁则第一次把落后国家的民族解放运动同发达国家的无产阶级革命实质性地联系起来,使之成为整个世界革命的有机组成部分。

毛泽东后来在《新民主主义论》中提出“第一次帝国主义世界大战和第一次胜利的社会主义十月革命,改变了整个世界历史的方向,划分了整个世界历史的时代”,中国的新民主主义革命“在革命的阵线上说来,则属于世界无产阶级社会主义革命的一部分了”。

十月革命后,中国先进知识分子很快接受了马克思列宁主义。中国无产阶级的阶级觉悟迅速提高,并在五四运动中登上了中国革命舞台,从而奠定了马克思列宁主义在中国传播的社会基础,推动了先进知识分子和工人运动的结合。

20世纪20年代初,中国早期共产主义者对马克思主义的基本原理,特别是对建党学说还知之甚少。他们当中的一些人还分辨不清马克思主义同资产阶级社会主义、小资产阶级社会主义等流派之间的界限,如果在这种状况下创建共产党,必然要经过相当一段时间的摸索。当时的共产主义者由于受俄国十月革命的影响,得到共产国际帮助,一开始就以列宁的建党思想为指导,以布尔什维克党为榜样,从而少走了许多弯路。毛泽东说:“中国共产党就是依照苏联共产党的榜样建立起来和发展起来的一个党。自从有了中国共产党,中国革命的面目就焕然一新了。”

中国共产党从成立时起就把马克思列宁主义作为指导思想。在领导中国革命的过程中,中国共产党始终遵循列宁的建党原则,以列宁的建党理论为指导,使中国共产党成为一个新型的无产阶级革命政党,成为中国革命的领导核心。

在革命、建设和改革的伟大历程中,中国共产党始终坚持把马克思列宁主义基本原理同中国实际相结合,创造性地运用和发展马克思列宁主义,逐步形成了马克思主义中国化的科学理论成果——毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,为党和人民事业发展提供了既一脉相承,又与时俱进的理论指导。习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化最新成果,是21世纪的马克思主义。在马克思主义科学真理指引下,我们这个东方文明古国发生了翻天覆地的巨变。习近平指出:“马克思主义不仅深刻改变了世界,也深刻改变了中国。”

列宁与中国人的交往

列宁,全世界无产阶级和劳动人民的革命导师,一直以高度热情关心和支持中国人民的解放事业。相对于马克思恩格斯,列宁与中国的关系有一个显著的特点,即列宁与许多中国人有过亲身接触。十月革命后的六年里,见过列宁的中国人不下百人,其中绝大部分是参加十月革命的在俄华工和中国共产党的著名活动家。

列宁“请教”马克思

1870年4月22日,列宁出生于俄国辛比尔斯克市(今乌里扬诺夫斯克市)。他17岁时,大哥亚历山大因刺杀沙皇被绞死,列宁说:“我们必须走另一条路。”同年底,作为喀山大学一年级学生,列宁因参加学生集会被捕,被开除学籍、流放。流放时,列宁开始刻苦钻研《资本论》。他的夫人克鲁普斯卡娅说:“列宁醉心于马克思的著作,并不是为了使精神镇静……而是为了‘请教’马克思,以便从他那里找到对工人运动最迫切问题的回答。”

1889年秋至1893年,列宁不仅以校外生资格通过考试获得圣彼得堡大学法律系一级毕业证书,还做了两年多的律师助理,加深了对俄国经济社会和农民的了解。他还把《共产党宣言》译成俄文、组建了马克思主义小组。

1895年春,列宁前往西欧考察。他拜会了西欧革命运动中的著名人物,比如马克思的女婿拉法格等。回国后,他将活跃在圣彼得堡的几个马克思主义小组团结起来,成立“工人阶级解放斗争协会”,打造出了一个革命党的雏形。协会行动始终受到沙皇当局密探的监视。1895年12月,列宁被逮捕、关押14个月之久,后被流放到西伯利亚。

1899年,《资本论》第三卷出版五周年之际,列宁的著作《俄国资本主义的发展》出版。

恩格斯在《资本论》第三卷序言中说:马克思生前曾通过他的俄国朋友搜集了大量的俄文资料,对俄国1861年改革以后关于土地所有权的统计资料进行了多年研究;由于俄国的土地所有制和对农业生产者的剥削具有多种多样的形式,因此在《资本论》第三卷《地租》这一篇里,俄国应该起在第一卷研究工业雇佣劳动时英国所起的那种作用。但马克思没有能够实现这个计划。

这个计划由列宁在《俄国资本主义的发展》中实现了。从这个意义上说,《俄国资本主义的发展》是《資本论》的延续,实现了马克思的遗愿。

列宁变流放地为研究院,运用马克思恩格斯的理论,条分缕析地阐述资本主义在俄国工业和农业中发展的表征,为制定工人政党的纲领和策略提供了依据。手稿的每一章都经流放到当地的社会民主党人阅读和讨论过。列宁虽身在西伯利亚,但始终与首都的同志保持联系,为建立真正的马克思主义政党作理论准备。

有资料表明,在列宁的全部著作中,引用和提到马克思恩格斯的著作有143篇,书信172封,著作集21种。第一次世界大战后,当歪曲和攻击马克思主义在国际范围内盛行时,他坚定地表示:“我还在‘热恋着’马克思和恩格斯,任何对他们的恶意非难,我都不能漠然置之。”

列宁看到了中国革命

1900年夏,列宁出国筹办俄国马克思主义者的第一份全俄政治报纸《火星报》。年底,创刊号问世,刊头题词:“星星之火将燃成熊熊烈焰!”列宁发表了《对华战争》一文,这是他论述中国问题的最早的一篇文章。

列宁认为,帝国主义的侵略战争不仅屠杀手无寸铁的中国人,而且让其本国“成千上万个家庭劳动力被拉去打仗而破产”“剥削工人的资本家的权力扩大”“农民的死亡有增无减”。“唯一的办法就是召开人民代表大会,以结束政府的专制统治。”

1912年1月,为重建党的最高机关,流亡海外的列宁主持召开了俄国社会民主工党第六次全国代表大会。他在会上说:“在亚洲是民主主义革命的开始,在欧洲则是民主主义革命的结束,并且将会是社会主义革命的开始。”会议通过了关于国际问题的一系列重要决议,其中包括列宁起草的《关于中国革命》:“中国人民的革命斗争具有世界意义,因为它将给亚洲带来解放并将破坏欧洲资产阶级的统治,代表大会祝贺中国的革命共和派,表明俄国无产阶级怀着极大的热忱和深切的同情注视着中国革命人民获得的成就,并斥责俄国自由派支持沙皇政府掠夺政策的行为。”此次会议是辛亥革命得到的最早的国际声援。

孙中山最早被俄国革命党人了解,是1897年《俄国财富》杂志对孙中山的英文版《伦敦蒙难记》等文章进行了转译。最早在伦敦与孙中山接触的俄国人即为一名民粹党人。自此,中国革命始终被俄国的社会民主革命党高度关注。

1912年3月31日,孙中山辞去临时大总统一职。4月1日,他在《在南京中国同盟会会员饯别会的演讲》中阐述了民生主义和社会革命的思想。7月15日,该文被转译为俄文,刊登于俄国布尔什维克机关报《涅瓦明星报》。该报从1911年起辟出“中国革命”专栏,系统地报道中国的情况。在刊登孙中山演讲的同一期,列宁发表了《中国的民主主义与民粹主义》,这是列宁论述中国革命的第一篇文稿。

列宁第一个发现并敏锐地指出中国革命与俄国革命具有重要的共同性,孙中山作为伟大的中国民主主义革命家在完全不了解俄国的情况下,“简直像一个俄国人那样发表议论。他同俄国民粹主义者十分相似,以至基本思想和许多说法都完全相同”。这就“迫使我们,同时也给了我们一个方便的机会再一次根据新的世界事态来研究亚洲现代资产阶级革命中民主主义和民粹主义的相互关系问题。这是俄国在从1905年开始的俄国革命时期所面临的最重大的问题之一。从中华民国临时大总统的纲领中,特别是把这个纲领同俄国、土耳其、波斯和中国的革命事态的发展对照一下,就可以看出不仅俄国面临这个问题,整个亚洲也面临这个问题”。

列宁分析,在西方资产阶级已经腐朽的情况下,“在亚洲却还有能够代表真诚的、战斗的、彻底的民主派的资产阶级”。列宁热情颂扬了孙中山“是充满着崇高精神和英雄气概的革命的民主主义者”,对孙中山的纲领和思想作了马克思主义分析,既指出其主观社会主义的空想倾向,又充分肯定了其反封建的进步性和革命性,指出中国人民“不仅会为自己历来的奴隶地位而痛心,不仅会向往自由和平等,而且会同中国历来的压迫者作斗争”,预言中国无产阶级将日益成长壮大,建立自己的政党。

“二十八个半布尔什维克”之一的盛岳在回忆录《莫斯科中山大学和中国革命》中指出,第一个对辛亥革命的国际意义作出精确分析的“应归于列宁……在布尔什维克在俄国取得权力后,他对辛亥革命的阐述,极大地影响了布尔什维克党对中国和其他殖民地国家的政策”。

1912年11月,列宁在《真理报》发表时事评论《新生的中国》,他预言:国民党的主要支柱是广大的农民群众,它的一些领袖是曾在国外留学的知识分子。农民民主派与自由派资产阶级的联盟使中国争得了自由。没有得到无产阶级政党领导的农民究竟能否坚持民主主义立场对付那些伺机向右转的自由派——这在不久的将来便会见分晓。

1913年5月3日,列宁发表《中国各党派的斗争》,分析指出:孙中山的党依靠的是工商业发达的、受欧洲影响最大的“先进的南方”,袁世凯的党依靠的是“落后的北方”。袁世凯像俄国的立宪民主党一样,昨天是个保皇派,今天革命民主派胜利了,他就成了共和派,“明天他又打算当复辟后的君主制国家的首脑,也就是打算出卖共和制”。

依据俄国革命的切身经验,列宁准确预言了袁世凯废除内阁制、恢复君主立宪制及复辟帝制的后续故事。

列宁分析,对于孙中山的政党来说,斗争会非常艰巨。出路就在于能否与农民联合:“尽管中国革命民主派的领袖孙中山有很大缺点(由于缺少无产阶级这个支柱而耽于幻想和优柔寡断),中国革命民主派在唤醒人民、争取自由和建立彻底的民主制度方面还是作出了许多贡献。孙中山的这个党只要能吸引愈来愈广泛的中国农民群众参加运动和参加政治斗争,它就能逐渐成为(与这种吸引程度相适应)亚洲进步和人類进步的伟大因素。”

1924年1月21日,列宁逝世。1925年3月12日,孙中山逝世。李大钊将二人并列:“中山先生的人格伟大,无论是他的朋友,他的信徒,他的仇敌,都没有不承认的。列宁的人格伟大,也无论是他的朋友,他的信徒,他的仇敌,都没有不承认的……列宁精神就是中山精神,就是革命者的精神!我们应该服膺这种精神!”

中国革命者以见到列宁为荣

从1916年5月开始,北洋政府向英、法、美、俄等协约国派遣劳工。其中,赴俄华工的大多数都参加了工会组织,唐山华工张森等还“亲自听到过列宁宣传无产阶级革命的讲演”。

参加十月革命的华工遍布苏俄各地,“在夺取十月革命胜利和捍卫十月革命成果的斗争中,中国人民的许多优秀儿女同俄国无产阶级并肩战斗,并为此献出了宝贵的生命”。

1918年2月和4月,列宁主持了工农红军第一国际团和第一莫斯科红色近卫中队的组建工作,参加这两支部队的中国战士数以千计。

1919年初,由沈阳人李富清率领的70多名华工红军战士来到列宁身边担任警卫,他们是见过列宁的中国人中人数最多的群体。直至半个世纪后,李富清还记得,当他们几名中国战士苦于靴子太大无法穿时,列宁放下手头繁忙的工作,亲笔给主管人员写便条,指示给中国战士换靴子。

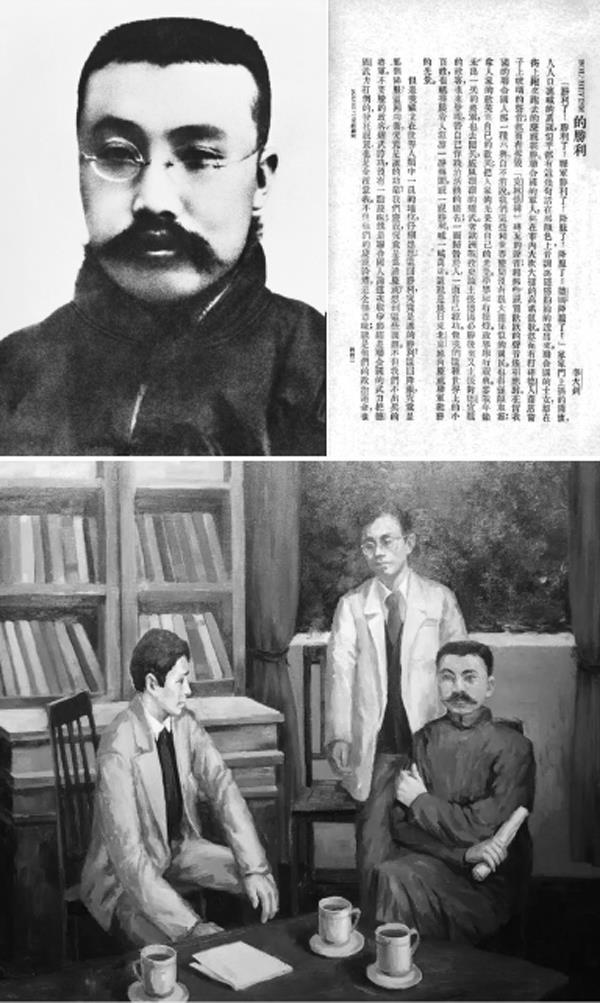

除去参加十月革命的华工以外,见过列宁的另一个中国人群体是中国共产党的著名活动家,包括陈独秀、张国焘、刘仁静、彭述之、瞿秋白、张太雷、刘少奇、任弼时、萧劲光等。萧劲光回憶:“当我第一次见到列宁时,情不自禁地高喊‘乌拉!乌拉!’虽然我由于语言不通,难以听懂报告的全部内容,但列宁独特的手势和声调,仍强烈感染着我。”

1970年列宁诞辰100周年之际,瞿秋白和刘泽荣的回忆文章被苏共中央马列主义研究院收入《回忆列宁》第五卷,成为这部目前世界上最完备的回忆列宁文集中仅有的两篇出自中国人之手的文章。

瞿秋白在共产国际三大的会场上见到列宁,成为第一个近距离接触列宁的中国共产党人。事后,他用文字向中国读者第一次介绍了列宁的形象:“安德莱厅赤色光辉四射,全宇宙映耀,各国劳动者代表的演辞……列宁出席发言三四次,德法语非常流利,谈吐沉着果断,演说时绝没有大学教授的态度,而一种诚挚果断的政治家态度流露于自然之中。有一次在廊上相遇略谈几句,他指给我几篇东方问题材料,公事匆忙,略略道歉就散了。安德莱厅每逢列宁演说,台前拥挤不堪,椅上、桌上都站堆着人山,电气照相灯开时,列宁伟大的头影投射在共产国际、‘世界无产阶级联合起来’、俄罗斯社会主义联邦苏维埃共和国等标语题词上,又衬着红绫奇画——另成一新奇的感想,特异的象征……列宁的演说,篇末数字往往为霹雳的鼓掌声所吞没……”

十月革命胜利后的六年间,列宁接见过一百多个中国人。列宁逝世后,至少有张太雷、任弼时、萧劲光、萧三和李富清五个中国人在莫斯科工会大厦圆柱大厅为他守灵。张太雷还写了中文悼词《列宁与中国青年》、文章《列宁的死》。任弼时亲手绘制列宁遗像,悬挂在东方大学中国班里。

时隔60多年后,八旬高龄的萧劲光仍记忆犹新:“第二次见到列宁是在他去世的日子,1924年1月21日……校方通知,让我们中国班选出几个人作为被压迫民族的代表,参加治丧守灵活动,支部最后决定让我、弼时等同志前往。我们走进工会大厦,只听到周围一片哭声,真是声震屋宇。我站在列宁遗体旁,看见他脸上带着深深的病容,瘦削的面孔显得额头更突出了。瘦骨嶙峋的身体虽然穿着整齐的衣服,仍然隐隐可见。想到他的伟大功绩和他对中国人民解放事业的关心,我再也止不住泪水。在短短的十来分钟的守灵中,我一直默默重复着孙中山先生唁电中的一句话:‘他的名字和对他的纪念将永世长存,人们将继续珍视他那种造成最高的政治家和有创造力的领袖的英雄品质。’”

列宁逝世半年后,代表中国共产党出席共产国际五大的李大钊和其他与会代表一起,在莫斯科红场晋谒列宁墓。李大钊由此成为晋谒列宁墓的第一个中国共产党主要领导人。

列宁与中国人的交往,作为列宁关怀中国革命的有力见证,永载史册。

列宁主义在中国

毛泽东指出,列宁主义指导下的苏联社会主义革命和建设,对人类社会发展产生了重大影响,“反映了全世界无产阶级实践斗争的马克思列宁主义的普遍真理,在它同中国无产阶级和广大人民群众的革命斗争的具体实践相结合的时候,就成为中国人民百战百胜的武器”。列宁主义如何传入中国,获得了怎样的发展?

列宁主义传入中国

1917年5月6日,天津《大公报》已经报道了“黎里尼”(列宁)回到俄国参加革命活动的事迹。这是目前国内中文媒体首次提及列宁的名字及其革命活动。5月17日,《大公报》已经准确地使用了流传至今的“列宁”译名。

这年11月8日,中国驻俄国公使刘镜人发电报给北洋政府外交部:“广义派(指布尔什维克)联合兵、工反抗政府……昨已起事,夺国库,占车站……现城内各机关尽归革党掌握,民间尚无骚扰情事。”此后,刘镜人持续发电报报告俄国革命进展。但北洋政府追随各协约国政府的政策,拒绝承认苏维埃政府,甚至派军队封锁东北边境,隔绝布尔什维克与中国革命者的联系。大多数老百姓主要从零星的报道中得知十月革命的消息。

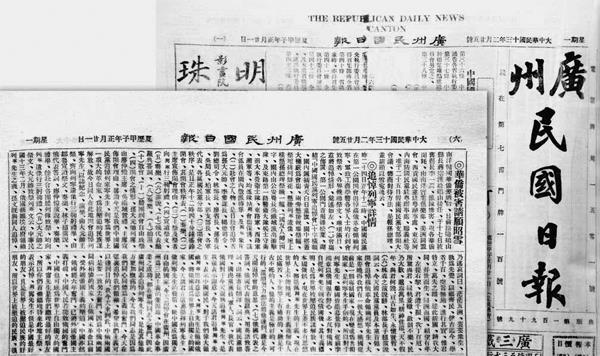

十月革命爆发后第三天即11月10日,上海《民国日报》以“突如其来之俄国大政变,临时政府已推翻”为标题,对俄国爆发十月革命作了简要的报道。长沙《大公报》在12月6日的新闻栏中对“俄国政变中心之兵工委员会”作了进一步的介绍。《广东中华日报》12月28日的新闻报道了《李宁取得胜利的原因》……当时由于各个报刊翻译的原因,列宁的译名繁多,如“烈银”“李宁”“李年”“里林”“雷宁”“蓝宁”等。

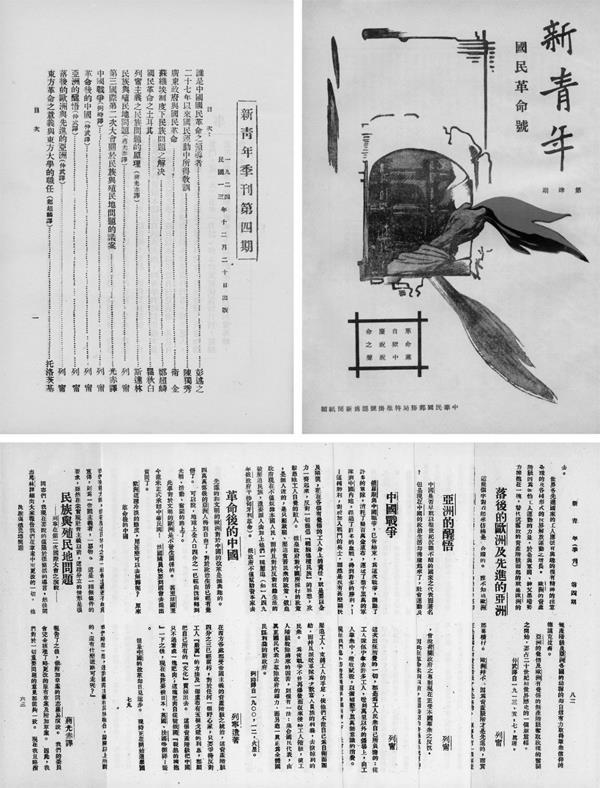

1918年,“列宁”译名得到了沿用。如北京《晨钟报》的《俄列宁政府谴责驻外领事》《列宁政府与协约国关系》等。8月21日,蔡和森在给毛泽东的信中写道:“近来俄之列宁颇能行之,弟愿则效之,虽于兄意未有当,亦聊以通其狂感耳。”10月15日,李大钊在《新青年》发表《Bolshevism的胜利》一文中,赞扬“Bolshevism的胜利”是“列宁”的伟大功绩,“毋宁说是列宁的功业;是列卜涅西的功业,是马客士(即马克思)的功业”。“自今以后,到处所见的,都是Bolshevism战胜的旗,到处所闻的,都是Bolshevism的凯歌的声”,“试看将来的环球,必是赤旗的世界”。他明确主张:“吾人对于俄罗斯今日之事变,惟有翘首以迎其世界的新文明之曙光,倾耳以迎其建于自由、人道上之新俄罗斯之消息,而求所以适应此世界的新潮流,勿徒以其目前一时之乱象遂遽为之抱悲观也。”

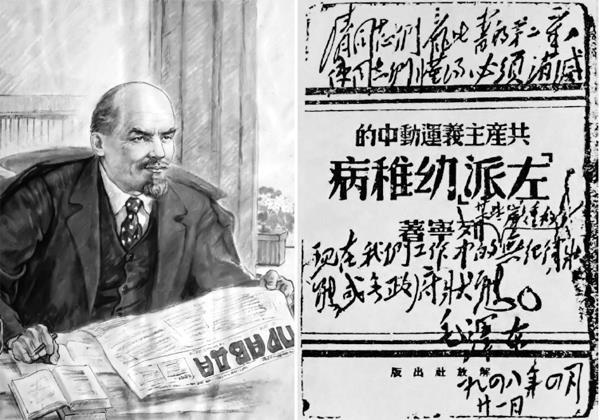

1919年,“列宁”译名在新闻报道中的使用逐渐增多。1920年8月,报人邵飘萍出版《新俄国之研究》设立专章“第二十三章列宁评传”。1920年11月7日,上海共产主义早期组织创办《共产党》月刊,创刊号刊登了《列宁的著作一览表》。这是列宁的重要著作第一次在中国被集中介绍。此后,“列宁”译名固定下来,沿用至今。

正面意义的“列宁主义”在中国确立的时间比苏联早。1903年,在俄国社会民主工党二大上,党内少数派(即孟什维克派)首领马尔托夫最早使用了“列宁主义”一词,作为贬义词指责列宁。一直到1923年列宁病危之际,该词才发生变化。然而,“五四”时期的中国报刊已有了“列宁主义”一词。1919年12月,《东方杂志》在《犹太人之天下》一文阐释了列宁主义:“所谓李宁主义者,大致谓:生而为人,皆有应当劳动之义务……”这里的“李宁主義”即为列宁主义。可以看出,中国比俄国更早在正面意义上使用“列宁主义”一词。

1925年4月,瞿秋白在《新青年》季刊发表《论列宁主义概论》,翻译了斯大林著作《论列宁主义基础》中的《列宁主义概述》部分,成为第一篇对列宁主义作全面系统介绍的中文阐释文章。自此,列宁主义在中国开始了系统传播。

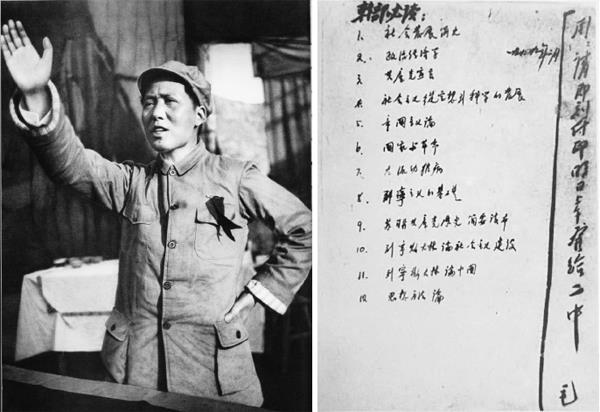

毛泽东如何看待列宁主义

五四运动是在当时世界革命号召之下、是在俄国革命号召之下、是在列宁主义号召之下发生的。五四运动是当时无产阶级世界革命的一部分。五四运动时期虽然还没有中国共产党,但是已经有了大批的赞成俄国革命的具有初步共产主义思想的知识分子……新文化运动开始由宣传资产阶级民主主义转变为磅礴的宣传社会主义的思想潮流,并且发展成中国革命史上的第一次马克思主义思想运动。

以上是毛泽东1949年在《新民主主义论》中的一段论述。五四运动期间,毛泽东还不是一个列宁主义者。从1920年4月,至少到10月中旬初,即毛泽东离开北京到上海再回到长沙的半年时间里,他的主要精力、社会活动与言论发表,都放在用政治的和教育的改良方法,来解决他认为最应重视和最值得解决的中国问题。而由于两度北京、上海之行,让他越来越多地看到中央政权和军阀政治的丑陋之处,因而越来越对中国社会整体改造的前景丧失信心。

1920年8月13日,蔡和森从法国撰长信告诉毛泽东:数月来了解研究各种主义后,“觉社会主义真为改造现世纪对症之方,中国也不能外此”。他的结论是“现世革命唯一制胜的方法”,即俄国十月革命的方法——“无产阶级专政”。而要实行革命的社会主义,“先要组织党——共产党。鉴于列宁领导布尔什维克的夺权经验,他提出:“我愿你准备做俄国的十月革命”,“因此你在国内不可不早有所准备”。

1921年1月初,新民学会长沙会友集会的发言纪要中,记载了毛泽东对“改造中国与世界”的问题的认识:现在国内知识界中显然有两派主张,“一派主张改造,一派主张改良。前者如陈独秀诸人,后者如梁启超、张东荪诸人”。而陈独秀(也包括蔡和森)等人的主张,是“激烈方法的共产主义(列宁主义)”。他表示:我的意见大体相同。

毛泽东认为:“社会政策,是补苴罅漏的政策,不成办法。社会民主主义,借议会为改造工具,但事实上议会的立法总是保护有产阶级的。无政府主义否认权力,这种主义,恐怕永世都做不到。”“激烈方法的共产主义,即所谓劳农主义,用阶级专政的方法,是可以预计效果的,故最宜采用。”

1月21日,毛泽东在给蔡和森的回信中,已可看出他自认是陈独秀正在组织的中国共产党的一员。对于蔡和森再度介绍的有关俄国革命和共产国际的种种情况,以及列宁主义理论的种种意义,还缺少这方面阅读和研究的毛泽东尚不能一一表示自己的意见。比如,对蔡和森信中解释说,布尔什维克的十月革命是将合法斗争与非法斗争、将议院工作与工兵工作相结合的“一种有组织的革命,绝不是流血的革命”,他就没有作出回应。对蔡和森强调唯物史观是无产阶级人生哲学、社会哲学的出发点,毛泽东表示对此“我固无研究”,但“唯物史观是吾党哲学的根据,这是事实”。

对蔡和森信中介绍布尔什维克改名俄国共产党后,和共产国际二大都在按照列宁的主张,严格加入条件;强调共产党就应当实行“铁的纪律”以“适应战争时代及担负偌大的改造事业”等等,毛泽东表示:“你这一封信见地极当,我没有一个字不赞成。”他最后告诉蔡和森:“党一层陈仲甫先生等已在进行组织。出版一层上海出的《共产党》你处谅可得到,颇不愧‘旗帜鲜明’四字。”

关于中国共产党成立,毛泽东最系统、最概括的说法是在《论人民民主专政》一文中:“中国人找到马克思主义,是经过俄国人介绍的。在十月革命以前,中国人不但不知道列宁、斯大林,也不知道马克思、恩格斯。十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。十月革命帮助了全世界的也帮助了中国的先进分子,用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具,重新考虑自己的问题。走俄国人的路——这就是结论。”

列宁如何指导中国共产党

1920年,在列宁抱以极大期望的德国和匈牙利革命相继失败后,他即开始在共产国际第二次代表大会上提出把革命引向殖民地半殖民地落后民族中去的方针和计划。

这次会议通过了列宁起草的专门用于推动落后民族革命的《关于民族和殖民地问题的决议》及其“补充提纲”,同时通过了也是列宁起草的可用于在落后资本主义国家和殖民地国家进行农村阶级分析和推助阶级革命的《关于土地问题的决议》。他这时已公开宣称:“在先进国家无产阶级的帮助下,落后国家可以不经过资本主义发展阶段而过渡到苏维埃制度,然后经过一定的发展阶段过渡到共产主义。”

正是从这一年开始,俄共(布)中央和共产国际先后派人来到中国,包括在上海设立共产国际东亚书記处,接连帮助陈独秀等发起了社会主义青年团、成立了上海革命局,召开了社会主义者同盟会议,资助成立了可用于印刷中文宣传品的又新印刷所等,开办了教授俄文的外国语学社,同时在主要城市发行多种针对工人的宣传刊物并举办工人夜校、推动成立工会等等。他们最为看重的,还是要把列宁主义的主张及其俄国革命的经验介绍到中国来,从而催生中国的共产党。

仅仅花了几个月的时间,到1920年底,随着陈独秀等正式以“共产党”为刊名发行“中国共产党”的机关刊物,统一分散各地的共产主义小组织,成立全国统一的共产党,就已是水到渠成的事情。即使在1943年共产国际解散时,毛泽东也特别强调:共产国际“在帮助各国建立真正革命的工人阶级政党上……有其极巨大的功劳”。“中国共产党是在列宁的号召之下组织起来的,是共产国际派人来帮助组织的,在中共第一次代表大会上就有国际代表到会。”

中国共产党自成立之日起,就把马克思列宁主义作为指导思想。1921年9月,党在上海创建了第一个出版机构——人民出版社,由党中央宣传主任李达负责。该社成立后首先确定出版《马克思全书》和《列宁全书》。1923年11月又成立了上海书店,并以此为中心在全国建立了传播马列著作和革命书籍的发行网。

毛泽东重视学习马列著作,他曾说:“翻译工作的同志很重要,不要认为翻译工作不好。我们现在需要大翻译家。我是一个土包子,要懂一点国外的事还是要靠翻译。我们党内能直接看外国书的人很少,凡能直接看外国书的人,首先要翻译马、恩、列、斯的著作,翻译苏联先进的东西和各国马克思主义者的东西。”

抗战中后期,毛泽东习惯于把中共历史划分为三个时期来谈论经验教训问题。从1921年中共成立到1927年大革命失败,被他视为党的“幼年时期”,并认为幼年时期党的最主要的问题是各方面都缺少经验,这中间最重要的一条,是党的理论水平“很低”,因而,“政治上还非常幼稚”。他甚至直截了当地评论说:那时,“我们对于马克思列宁主义的认识和对于中国革命的认识是何等肤浅,何等贫乏!”因此,尽管毛泽东当时并不认同苏联的一些作法,却丝毫不影响他对列宁主义理论的学习热忱,和在党内大力强调和推崇列宁的政略策略思想。他对于共产国际所起的历史作用,特别是在中共建党问题上所起的作用的看法也是一样。

在整风运动初期,他曾几度亲自开列各地高级干部学习文件,第一次列出的学习文件中,排在第一的就是共产国际总书记季米特洛夫在共产国际七大上的报告、结论及闭幕词,接下来是斯大林主持编写的《联共(布)党史简明教程》结束语和列宁的《共产主义运动中的“左派”幼稚病》,然后才是《六大以来》等中共中央自己选编的文件。

在中国革命进程中产生的毛泽东思想,正是在列宁主义的基础上,从中国的历史背景、社会情况出发,深刻地分析中国革命的特点和规律创立起来的。列宁主义成为毛泽东思想的主要理论来源。因此,“毛泽东思想,就是马克思列宁主义的理论与中国革命的实践之统一的思想,就是中国的共产主义,中国的马克思主义”。

对于“什么是列宁主义”,毛泽东非常认同斯大林的定义:“斯大林在他的名著《论列宁主义基础》一书中……说明列宁主义是帝国主义和无产阶级革命时代的马克思主义……给我们提供了认识的模范。”

对于列宁关于阶级斗争的思想,毛泽东高度认可:阶级斗争和无产阶级专政理论,绝不是列宁主义中可有可无的个别原理,而是马克思列宁主义的基本观点、核心内容。

毛泽东对列宁主义的理论体系的认识较为全面,他指出:“列宁主义学说发展了马克思主义。在哪些地方发展了呢?第一,在世界观就是唯物论和辩证法方面发展了它;第二,在革命的理论、革命的策略方面,特别是在阶级斗争、无产阶级专政和无产阶级政党等问题上发展了它。列宁还有关于社会主义建设的学说……我们学的就是这些马克思列宁主义的基本原理。”

对于马克思主义的精神实质,毛泽东指出:“列宁说:马克思主义的最本质的东西,马克思主义的活的灵魂,就在于具体地分析具体的情况……我们的教条主义者违背列宁的指示,从来不用脑筋具体地分析任何事物。”“我们是赞成列宁的吗?如果是的话,就得依照列宁的精神去工作。”“列宁告诉人们不要硬搬马克思主义书本上的话,就是它的基本原理,要当作行动的指南,而不是当作教条。各国党应该根据马克思主义的原则去创造性地运用,结合各国情况去实行。”

邓小平如何看待列宁主义

“列宁之所以是一个真正的伟大的马克思主义者,就在于他不是从书本里”,而是从实践中,“在一个落后的国家干成了十月社会主义革命”。邓小平对马克思主义的理解和认识,主要有以下三方面的创新。

其一,强调实事求是。在新的历史条件下,针对“文革”后期“两个凡是”的错误思想和反对毛泽东思想的错误思潮,邓小平指出:“搞社会主义一定要遵循马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义,也就是毛泽东同志概括的实事求是。”“只有解放思想,坚持实事求是,一切从实际出发,理论联系实际,我们的社会主义现代化建设才能顺利进行,我们党的马列主义、毛泽东思想的理论也才能顺利发展。”

其二,强调发展生产力。1979年3月,邓小平在复出后不久就强调:“列宁号召多谈些经济,少谈些政治。我想,对于这两方面理论工作的比例来说,这句话今天仍然适用。”其后不久,他在谈到改革时说:“可能列宁的思路比较好,搞了个新经济政策,但是后来苏联的模式僵化了。”1981年12月,他明确提出:“马克思主义归根到底是要发展生产力。”1984年,他强调:“马克思主义最注重发展生产力。”1985年,他重申:“马克思主义的基本原则就是要发展生产力。”“归根到底”“最注重”“基本原则”三个定语,都把马克思主义最终落脚到发展生产力上。

其三,明确指出:“马克思主义的最高目的就是要实现共产主义”,“马克思主义的另一个名词就是共产主义”。他指出:“马列主义、毛澤东思想的基本原则,我们任何时候都不能违背。”“能不能不走社会主义的道路呢?不能。如果离开了这条普遍真理,不实现社会主义,那么中华人民共和国和中国共产党就不要存在了。”

“绝不能要求马克思为解决他去世之后上百年、几百年所产生的问题提供现成答案。列宁同样也不能承担为他去世以后五十年、一百年所产生的问题提供现成答案的任务。真正的马克思列宁主义者必须根据现在的情况,认识、继承和发展马克思列宁主义。”邓小平指出:“要运用马列主义、毛泽东思想的基本原理,研究新情况,解决新问题。”

当代中国共产党人对马列主义的理解和认识,特别是对社会主义的理解和认识,是建立在邓小平的马列主义观的基础上的,是新的历史条件下对邓小平的马列主义观的继承和发展。习近平说:“只有学懂了马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观,特别是领会了贯穿其中的马克思主义立场、观点、方法”,才能在纷繁复杂的形势下坚持正确的方向。

列宁主义在21世纪

列宁对马克思主义的探索和思考,根在俄国,又不仅仅属于俄国。在信息化浪潮席卷全球、苏东剧变后世界社会主义运动陷入低潮的今天,回顾列宁如何看待马克思,对于积极推进中国特色社会主义道路向前发展具有重要的现实意义。习近平学习列宁著作,认为其“对中国革命和建设更具现实指导意义”。

列宁如何看待马克思主义

同为或曾经同为马克思主义理论家,列宁、伯恩施坦、考茨基、普列汉诺夫对马克思主义的认识存在差异;而后列宁时代的斯大林、戈尔巴乔夫、毛泽东、邓小平等人对马克思列宁主义的认识也存在很大差异。那么,到底该如何理解马克思主义?

列宁指出:认真研读马克思恩格斯的原著是搞清楚“什么是马克思主义”的前提。他特别强调,要“根据原著来研究这个理论,而不要根据第二手的材料来进行研究”。

钻研马克思主义经典作家的文本,是学习马克思主义的必要条件,但绝非充分条件。考茨基对马克思恩格斯的著述非常熟悉,列宁曾说他是一个“几乎能把马克思著作背得出来的人”。但是,这样一个理论家却未能深刻领悟马克思主义的精神实质。因此,列宁强调在理论斗争中把握马克思主义、在实践中深化理论。

列宁之所以能够超越同时代的其他马克思主义者,深刻领悟马克思主义世界观,关键在于他始终尊重实践的需要。列宁的有关理论和实践给我们以深刻启示:深刻理解马克思主义的蕴意,要注重理论与实际相结合的方法,在学习和工作的实践中不断增强马克思主义的理论素养。面对同样的时代课题,本着创新和发展马克思主义的共同初衷,苏联和中国却走向了截然不同的道路,究其根源,与戈尔巴乔夫和邓小平的马克思主义理论素养不无关系。

马克思恩格斯在《共产党宣言》德文版序言中指出:“这些原理的实际运用,正如《宣言》中所说的,随时随地都要以当时的历史条件为转移。”

19世纪末20世纪初,随着科学技术的迅猛发展,世界从自由资本主义时代过渡到帝国主义时代。资本主义世界的一派欣欣向荣的景象似乎表明:无产阶级与资产阶级的对立对抗已消失,马克思主义的阶级斗争理论已经过时。伯恩施坦正是根据上述新变化,提出了一整套彻底“修正”马克思主义的理论。

如何应对时代变化,回答和解决时代课题,在实践中创新和发展马克思主义,是摆在当时所有马克思主义者面前的重大现实问题。

列宁认为:“只有首先分析从一个时代转变到另一个时代的客观条件,才能理解我们面前发生的各种重大历史事件。”他始终坚持用阶级分析的方法考察时代问题,强调“哪一个阶级是这个或那个时代的中心,决定着时代的主要内容、时代发展的主要方向、时代的历史背景的主要特点等等”。在他看来,资本主义社会由自由资本主义进入垄断资本主义阶段后,资本主义社会的基本矛盾并没有发生变化。在此基础上,他驳斥了伯恩施坦修正主义关于马克思主义“过时”的谬论,提出了帝国主义论。他指出:“这是帝国主义时代,是帝国主义发生动荡和由帝国主义引起动荡的时代。”

列宁根据帝国主义政治经济发展不平衡的规律,提出并论证了社会主义可以在一国或者几国首先取得胜利的理论,创新和发展了马克思主义。

历史有惊人的相似之处。百年后,各种马克思主义过时论甚嚣尘上。重温列宁对时代问题的论断,对我们今天仍然具有重要的启示意义。

其一,根据时代发展的要求不断发展马克思主义。列宁认为,马克思主义是由“一整块钢”构成的科学体系。辩证唯物主义和历史唯物主义是马克思主义的世界观和方法论的理论基础。如果抛弃了马克思主义的理论基础,企图以“时髦的”理论为基础去重建什么全新的体系,就是对马克思主义的彻底背叛。可见,既要毫不动摇地坚持马克思主义的基本原理,同时又要根据时代变化和实践发展的要求去发展马克思主义,是马克思主义理论工作者的时代责任。

其二,正确认识当代资本主义的暂时繁荣。列宁指出:“大时代”之中有“小时代”。按照我们的理解,所谓“小时代”,是指人类社会发展的特定历史阶段。从表面上看,在20世纪与21世纪之交,世界社会主义运动再次陷入低潮,而当代资本主义曾经似乎发展得蓬勃兴旺。可是,表面的现象毕竟不是内在的规律。从长远看,只要资本主义存在,只要资本主义基本矛盾存在,马克思主义就有其存在的价值。

当前,思想意识多样化、价值取向多元化、认识时空多维化,对马克思主义理论教育提出了新的历史要求。世界范围内的金融危机再次印证了马克思主义的科学性。因此,不为时代浮云所遮蔽,科学把握时代发展的主要特征和趋势,坚定不移地走中国特色社会主义道路,是当代中国共产党人的历史使命。在我们这样一个社会主义发展中国家如何推进马克思主义大众化,是一个重大的历史课题。

习近平如何看待列宁主义

2018年,马克思诞辰200周年纪念大会在北京隆重举行,习近平在讲话中高度赞扬马克思恩格斯的继承者列宁:“列宁领导的十月革命取得胜利,社会主义从理论变为现实,打破了资本主义一统天下的世界格局。第二次世界大战结束后,一大批社会主义国家诞生,特别是中华人民共和国成立,极大壮大了世界社会主义力量。尽管世界社会主义在发展中也会出现曲折,但人类社会发展的总趋势没有改变,也不会改变。

“马克思、恩格斯积极支持被压迫民族和人民的解放斗争。进入20世纪后,以列宁为代表的马克思主义者继承和发展马克思主义民族理论,指导和支持殖民地半殖民地国家民族解放运动。第二次世界大战结束后,一大批获得独立和解放的民族国家建立起来,彻底瓦解了帝国主义的殖民体系,世界各民族平等交往、共同发展展现出光明前景……”

习近平对列宁主义绝不只是摆在案头。早在他兼任中央党校校长时,就亲自给党的高级领导干部上党课,对他们说:“领导干部应该重点学习马克思主义经典著作。”他特意列举列宁的几部著作,并且结合自己的学习心得与党的高级领导干部交流:“《国家与革命》,在集中阐发马克思主义国家学说的同时,进一步丰富和发展了无产阶级专政理论和关于共产主义社会两个阶段的学说。《共产主义运动中的‘左派’幼稚病》,批判了国际共产主义运动中‘左’倾思潮,论述了无产阶级政党的战略和策略……毛泽东同志在谈到列宁的著作时说过,列宁的著作好读可以跟读者交心,其中讲的各个时期的情况有许多跟中国的情况相似,对中国革命和建设更具现实指导意义。”

习近平当选为总书记以后,在中共中央党刊《求是》杂志发表的第一篇文章就向全党号召:“深入学习和掌握马克思列宁主义、毛泽东思想,深入学习和掌握中国特色社会主义理论体系,牢固树立辩证唯物主义和历史唯物主义世界观和方法论。”

他在十八大新当选的中央委员和候补中央委员的全体会议上指出:“马克思列宁主义、毛泽东思想一定不能丢,丢了就丧失根本。”

他在2013年中央政治局第十一次集体学习时的讲话中向中央政治局委员们郑重要求:“《马克思恩格斯选集》《列宁选集》《毛泽东选集》《邓小平文选》《江泽民文选》这几部书,胡锦涛同志重要讲话,党的十八大以来中央重要文献要经常学习。党的各级领导干部,特别是高级干部要原原本本地学习和研读经典著作,努力把马克思主义哲学作为自己的看家本领,坚定理想信念坚持正确方向,提高战略思维能力,综合决策能力,驾驭全局能力,团结带领人民不断书写改革开放历史新篇章。”

習近平不但对党的高级干部谆谆教导要学习列宁主义的经典著作,他还在与基层的县委书记座谈时殷殷嘱托:“大家要把学习马克思主义理论作为看家本领,深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想……真正做到对马克思主义虔诚而执着,至信而深厚。”

2021年7月1日,在庆祝中国共产党成立100周年讲话中,习近平说:“新的征程上,我们必须坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观,全面贯彻新时代中国特色社会主义思想,坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合,用马克思主义观察时代、把握时代、引领时代,继续发展当代中国马克思主义、21世纪马克思主义!”

2021年11月,习近平主持召开的十九届六中全会通过了第三个重大“历史决议”。在重要历史关头,决议强调:“全党必须坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,用马克思主义的立场、观点、方法观察时代、把握时代、引领时代,不断深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识。”

(责编/陈小婷 责校/李希萌、张超 来源/《列宁画传:列宁诞辰150周年纪念版》,中共中央党史和文献研究员编著,重庆出版社2020年4月第1版;《什么是列宁主义》,王培川著,中华工商联合出版社2014年3月1日;《列宁的马克思主义观及其当代价值》,姚芳著,社会科学文献出版社2017年3月第1版;《列宁主义与中国革命——重新理解马克思主义中国化的历史视角》,吕新雨/文,《毛泽东邓小平理论研究》2015年第3期等)

列宁大事年表

1870年4月22日:出生于俄国辛比尔斯克市(今乌里扬诺夫斯克市)。

1887年:进入喀山大学法律系学习,因参加进步学生运动被捕,被学校开除。

1888年至1891年4月:加入马克思主义小组,并自学法律课程。

1892年:注册为律师助理,组织并领导萨马拉马克思主义小组。

1895年10月:主持彼得堡马克思主义者会议,成立彼得堡全市社会民主党人组织“工人阶级解放斗争协会”。

1897年春:被流放。

1905年4月:出席俄国社会民主工党第三次代表大会,当选大会主席。

1917年11月7日:起草《告俄国公民书》,宣告资产阶级临时政府已被推翻。11月8日,世界上第一个工农政府——以列宁为首的人民委员会宣告成立。

1918年:签署人民委员会关于建立工农红军的法令,在全俄苏维埃第五次代表大会上作人民委员会工作报告,大会通过了俄罗斯社会主义联邦苏维埃共和国宪法。

1919年:领导成立共产国际,出席共产国际第一次代表大会,当选大会主席团常委主席。

1920年:在共产国际第二次代表大会上作关于国际形势和共产国际基本任务的报告。

1921年:领导共产国际第三次代表大会的工作,当选大会名誉主席。

1922年:出席共产国际第四次代表大会。

1923年:当选苏联人民委员会主席。

1924年1月21日18时50分逝世,享年54岁。