血小板细菌污染控制与监测研究进展*

陈敏 杨俊鸿

随着献血者筛查策略和血液检测技术的进步,输血的安全性得到了极大的提升,但经血传播的病毒、细菌和其他病原体感染的潜在风险依然存在[1]。由于血小板需要在室温(22℃±2℃)条件下震荡储存,室温条件下细菌能迅速生长,因此与其他血液制品相比,患者发生血小板输注相关的败血症和死亡的风险更大。输血传播细菌感染(Transfusion-transmitted bacterial infection,TTBI)、 输血败血症反应(septic transfusion reactions,STRs)是输注血小板导致发病和死亡的主要原因[2]。血液细菌污染主要来源于献血者手臂皮肤的细菌污染,少部分来源于无症状带菌者、污染的采集设备或耗材、采集过程中污染以及输注过程中的污染等[3]。如何减少血小板被细菌污染以及预防被细菌污染的血小板输注到病人体内是输血医学研究的热点和难点。本文对血小板细菌污染的控制与监测的研究进展进行综述,为制定预防血小板输注细菌感染的相关措施提供参考。

1 减少血液细菌污染的控制措施

1.1 献血者筛查:献血前对献血者进行筛选是预防血小板细菌污染的第一道防线,其目的是排除无症状细菌感染者。人体在败血症的潜伏期、一过性感染或者被生长缓慢的细菌感染都可能成为无症状带菌者。

1.1.1 口腔护理:由于口腔内寄生的微生物极其多样化,据报道有超过700种微生物寄生于口腔的各部位,因此口腔治疗是造成一过性细菌感染的最常见的原因[4]。研究发现,拔牙、冠周炎治疗和洗牙等操作会分别造成64%、50%和40%的人一过性的血液细菌感染[5-7]。虽然这种一过性感染的细菌会在很短时间内被清除,但是也有经过牙科治疗后献血造成血小板细菌污染的报道。GOLDMAN M等报道一名献血者在补牙2小时后捐献血小板,导致血小板被金黄色葡萄球菌污染[8]。经过口腔护理后多久可以献血还存在争议。我国《献血者健康检查要求》(GB 18467-2011)规定口腔护理(包括洗牙)未满3天、拔牙未满半个月暂时不能献血[9]。欧洲献血者选择的关键标准对拔牙和其他牙科手术的屏蔽期均为1周[10]。P. M. NESS 和Ingar Olsen等研究则认为口腔护理后3天(72 h)的屏蔽期缺乏依据,感染的细菌大部分会在30 min后被免疫细胞吞噬,因此口腔护理24 h后便可以献血[11-12]。KLAUSEN等则认为应根据不同的口腔治疗操作科学设置不同的献血屏蔽时间,一般口腔护理屏蔽期为24 h,拔牙后屏蔽期为1周[13]。

1.1.2 其他细菌感染风险筛查内容:美国在献血前征询献血者是否在使用抗生素治疗活动性感染,预防使用抗感染药物后的无症状感染者参加献血[14]。在进行纹身、穿耳洞等过程中,除了会增加传染病感染风险外,由于缺乏皮肤的表面屏障,同时也会增加细菌进入人体的风险[12]。在我国献血者健康检查标准[9]和美国AABB标准[14]中,征询纹身、穿耳洞等都是作为预防传染病经血传播的措施,非无菌性设备穿刺的屏蔽期均为1年(12个月)。未愈合的皮肤开放性伤口、皮肤炎症等也可能会增加细菌污染的风险,我国对这种情况的屏蔽期为1周[9],欧洲标准规定在献血前需要征询献血者皮肤是否有伤口、擦伤等破裂情况以及是否存在皮肤炎症[10]。

1.2 献血前手臂检查:来源于献血穿刺部位皮肤的细菌分别占血小板和红细胞产品细菌污染的90%和75%以上[4]。穿刺部位如有较大的疤痕和较多褶皱,会导致消毒效果不佳。我国献血者健康检查标准要求在献血前检查穿刺部位是否存在损伤,皮肤有无创面和大面积皮肤病[9]。美国要求检查献血者前臂皮肤不存在局部细菌感染或者在采血前无法进行前臂皮肤消毒的情形[14]。

1.3 献血前皮肤消毒:对皮肤进行有效的消毒可以减少静脉穿刺时皮肤寄生的微生物对血液产品的污染。献血者手臂皮肤检测到的主要寄生菌包括凝固酶阴性葡萄球菌、棒状杆菌和丙酸杆菌[15]。在众多影响消毒效果的因素中,消毒剂种类和浓度、使用方法、消毒次数、作用时间对消毒效果影响最大。最初的献血者手臂消毒方法是“两步法”,即先用生理盐水擦洗清洁献血者手臂皮肤后,再用沾消毒剂的棉球消毒[16]。1999年,MCDONALD等发现先后使用异丙醇和碘酒消毒是献血者手臂皮肤消毒的最佳方法[17]。但是,由于“两步法”需要等待的时间较长,使其在实际操作中的应用受到了限制。碘伏、氯己定、异丙醇等“一步法”的消毒剂出现使献血者手臂消毒更加简便。MCDONALD和RAMIREZ-ARCOS等报道[18-19],用1.5 mL 2%氯己定或者70%异丙醇消毒效果与“两步法”消毒效果之间差异没有统计学意义,并在2006年和2009年分别被英国和加拿大采用为标准消毒方法。BENJAMIN等报道,使用2%氯己定“一步法”消毒效果优于碘伏,并被美国红十字会采用为标准消毒方法[20]。消毒效果还会受到献血者穿刺部位皮肤状态的影响,同时,消毒剂只对皮肤表面的寄生菌起到消毒效果,对在皮肤较深层的寄生菌无法进行有效消毒。

1.4 去除初始血液:皮肤穿刺时,可能有少量的带有细菌的皮肤组织随着血液通过采血针进入采血袋造成血液细菌污染,去除带有皮肤组织的初始血液可以很有效地减少血液中细菌载量[21]。KORTE等报道,在18 257份未去除初始血液的全血标本中,0.35%(95%CI,0.27%~0.44%)细菌培养结果为阳性,这些细菌大多来自献血者手臂皮肤上的定植菌或者污染菌[22]。而在去除10 mL初始血液的7 087份全血标本中,细菌培养阳性率降低为0.21%(95%CI,0.12%~0.35%),下降率为40%;其中,葡萄球菌培养阳性下降率最高,从0.14%下降到0.03%。KORTE等同样证实了去除初始血液后,全血制备的血小板细菌培养阳性率从0.85%下降到0.37%,下降率超过50%[23]。Eder AF等的研究则表明,去除初始血液后单采血小板细菌确认阳性率从27.2/105下降到14.7/105,输注后STRs发生率从1.7/105下降到1.2/105[24]。去除的这部分初始血液可以通过密封的袋子(旁袋)留取到试管中用作血液传染病筛查标本,既能减少取样过程对血液污染的风险,又能减少传染病筛查标本被抗凝剂稀释的风险[25]。去除初始血液是减少血小板细菌污染的重要措施,但只能减少皮肤组织对血小板的细菌污染,无法去除献血者血液中已经存在的细菌。

2 血小板细菌筛查

2.1 细菌培养:细菌培养是目前血小板储存早期使用最广泛、最有效的筛查方法。细菌培养筛查可以减少50%~75%血小板输注相关STRs[26]。

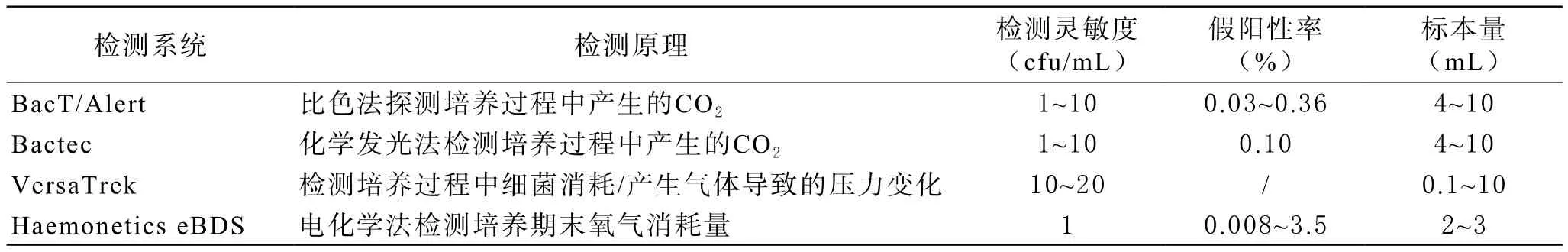

2.1.1 细菌培养检测方法:目前可以用于血小板细菌培养设备的种类、检测原理、检测灵敏度、假阳性率、需要的样本量等参数见表1[27]。细菌培养筛查的优点是灵敏度高、操作简单和自动化程度高,缺点是耗时、取样误差风险高。

表1 血小板细菌筛查培养方法汇总

2.1.2 细菌培养筛查结果分析:现有研究表明,血小板细菌培养筛查确认总的阳性率约为5.1/10 000,其中单采血小板约为2.3/10 000,富板浆法制备的浓缩血小板约为3.8/10 000,白膜法制备的浓缩血小板约为11.2/10 000[28]。各个国家和地区血小板细菌筛查结果差异较大,具体数据见表2。不同国家和地区血小板采集和制备方法不同、采用的耗材不一样、标本取样时间不同以及培养设备之间的差异是引起细菌培养筛查结果差异的主要原因。细菌培养的假阳性主要有两方面的原因,一类是仪器误差,这类假阳性在培养瓶中不能分离出细菌;另一类是操作过程中被污染,这类假阳性在培养瓶中能够分离出细菌,但是在血小板母袋再次培养不能培养出细菌[3]。细菌培养的假阴性结果则主要是由于取样时血小板中的细菌浓度低和对某些生长缓慢的细菌检出能力低。根据数学模型推测,血液采集时污染的细菌约为5~62 cfu/袋[29],储存初期血小板中含有的细菌约为0.01~0.23 cfu/mL[30],远低于培养系统的检测灵敏度,因此会出现假阴性结果。另外,细菌培养筛查方法往往只检测需氧菌,而对厌氧菌、兼性厌氧、苛养菌则会遗漏。

表2 血小板细菌培养筛查结果统计

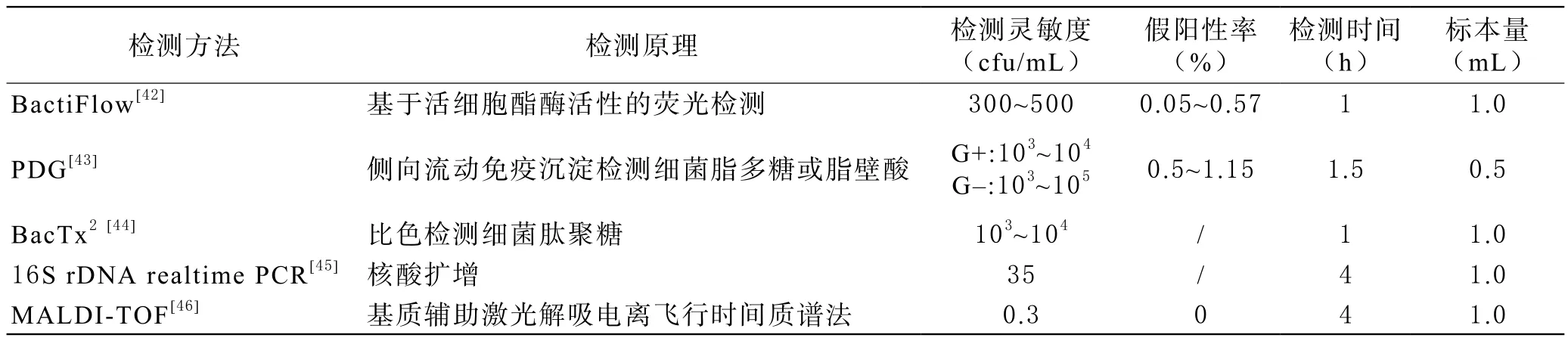

2.2 细菌快速检测方法:细菌快速检测主要在血小板发放之前或者临床输注之前使用,因此又被称为晚期检测策略。细菌快速检测方法主要以细菌细胞壁、细胞膜或细胞内分子的成分为目标来检测血小板中污染细菌[31]。快速检测方法的优点是操作简便、效率高、取样误差影响小以及有较高的临床应用价值,其缺点是检测灵敏度较低[27,31]。血小板细菌快速检测系统、检测原理、检测灵敏度、假阳性率、需要的样本量等参数见表3。

表3 血小板细菌快速检测方法汇总

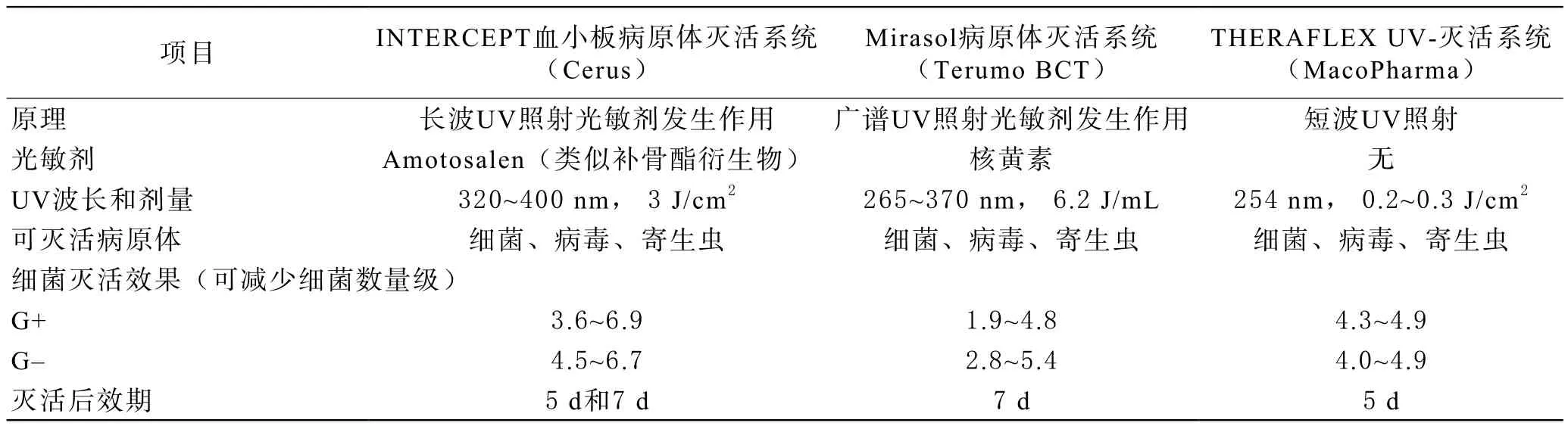

2.3 病原体灭活方法:病原体灭活是使血小板中的病原体失去生长和增殖能力从而减少输注血小板传播疾病的方法。病毒灭活不仅仅灭活细菌,对其他的病原体也有灭活效果。目前研究较成熟的血小板病原体灭活方法是紫外线照射灭活方法,比较结果见表4[32-34]。紫外线(ultraviolet,UV)照射灭活的作用机制因所使用的紫外光的波长不同而不同,波长越短、能量水平越高,就越有可能引起血小板的损伤。

表4 紫外线血小板细菌病原体灭活方法比较

3 结语与展望 综上所述,尽管血站采取了献血者筛查、献血前手臂检查、皮肤消毒和去除初始血液等预防血小板细菌污染的措施,有效地控制了血小板细菌污染率,但是从目前各个国家和地区报道的血小板细菌筛查的结果来看,还是存在较高的细菌残余风险。从当前研究结果看出,血小板细菌培养、病原体灭活和使用前快速检测相结合是减少被污染的血小板使用的有效方法。美国食品和药物管理局(FDA)已经于2016年发布了行业指南《采供血机构和临床输血的细菌风险控制策略》,并与2019年修订,以提高输注血小板的安全性。该指南推荐了检测策略来减少血小板输注中的细菌污染风险[47]。同时,该指南对血小板种类、取样检测时间、取样量、培养时间、有效期等内容都进行了详细地描述,对血小板细菌筛查提出了更高的要求。

我国目前还未出台血小板细菌筛查相关政策和策略,主要有以下原因:(1)由于血小板细菌筛查的成本较高[48],国内除上海市血液中心外,尚无大规模的血小板细菌筛查数据;(2)国内还未建立完善的血液安全监测体系,缺乏系统的血小板输注导致TTBI的监测数据作为制定政策的依据;(3)TTBI和STRs缺乏典型的临床症状和体征,必须有病原学检测结果作为诊断依据,临床识别困难也是导致数据缺失的主要原因。因此,建议加强以下两方面工作为我国制定血小板细菌筛查相关政策和策略提供依据。一方面,血站需要加强血小板细菌筛查力度。充分利用目前血小板细菌污染研究结果,合理利用有限的血液筛查资源,适当增加血小板细菌筛查方面资源投入力度,掌握我国血小板细菌污染的基础数据。另一方面,医疗机构需要加强输注血小板细菌感染的识别和报告,建立和完善血液安全监测体系,掌握输注血小板导致患者细菌感染的基本情况。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突