妨害兴奋剂管理罪的合体系性解释

崔志伟

(上海师范大学哲学与法政学院,上海200234)

“几十年来再也没有哪个话题比在竞技体育中有效、可持续地控制兴奋剂问题更能激起体育爱好者的兴趣。”[1]与此同时,各国乃至国际体育组织不断采取措施加强对体育赛事中滥用兴奋剂行为的规制,然而,日趋严厉的规制并未根绝兴奋剂违规现象。2020年9月22日,习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上强调,要坚决推进反兴奋剂斗争,强化拿道德的金牌、风格的金牌、干净的金牌意识,坚决做到兴奋剂问题“零出现”“零容忍”。在这一总体要求下,我国加强了该领域的刑事立法。2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》增设了妨害兴奋剂管理罪,重点惩治重大体育竞赛中运动员使用兴奋剂的“幕后黑手”。这是我国刑法专门针对体育领域的唯一罪名,意味着我国的体育法治迈出了至关重要的一步。但由于这是一个新罪名,实务界对其构成要件还比较陌生,理论界也未予以深入解读。为了增强该罪名的可适用性以及为继后司法解释的出台提供学理参考,有必要对其中的构成要件要素进行探讨,合体系性解释便是其中一个重要的视角。

1 妨害兴奋剂管理罪的保护法益

刑法的首要目的在于保护法益,对具体规范保护法益的性质及其保护范围的认识,在刑法解释中有着十分重要的意义[2]。对于具体犯罪构成要件的解释结论必须符合该刑法规范意在保护的法益,从而使刑法规定该犯罪、设立该条文的目的得以实现[3]216。可见,对于保护法益的辨识是对具体罪名进行解释的必要前提。体系解释与法益指导下的目的解释具有密切的关联。一方面,“体系”有助于对法益性质的辨识。立法者将某一具体罪名置于刑法分则的某个章节必然有其特殊考虑,不可能仅为了形式上的美观即各章节条文数的平衡而不考虑法益,将某个具体犯罪随意安排在条文数少的章节之中。“近现代国家的刑法分则,一般根据犯罪所侵犯的法益内容对犯罪进行分类。”[3]236-237因此,一般通过罪名所处的章节位置以及上下关联法条来认识特定罪名的保护法益。另一方面,法益性质的确定也有助于合体系性解释的顺利展开。体系解释的重要目标之一在于实现犯罪认定结论上的罪刑均衡,避免出现重罪轻罚、轻罪重罚、轻重同罚等不协调现象。所谓“轻重”实际上指涉的是行为的危害性大小,而犯罪的本质又恰恰在于法益侵害。因此,只有先识别法益,才能认清罪的本质及危害,进而实现罪与刑的协调。就此而言,厘清妨害兴奋剂管理罪的保护法益是展开合体系性解释的应有之义。

妨害兴奋剂管理罪的保护法益具有多元性,正如德国学者费维克[1]所指出的,“兴奋剂禁令致力于三个目的:维护竞赛中的机会均等性,即公平竞赛、保护运动员的健康以及防止相关体育项目声誉受损”。

1.1 赛事公平性和国家声誉

有观点认为,自愿使用兴奋剂的行为有如吸毒行为,是一种自我损害,应当排除行为的刑事违法性[4]。国外也有学者[5]以吸毒作为类比,从自我决定权出发,认为仅从健康危险角度论证使用兴奋剂行为的违法性并不充分。这种观点有其合理之处,但使用兴奋剂行为的侵害法益并不完全等同于吸毒,后者侵害的是一种纯粹的健康权益,而前者在此基础上还侵害了体育赛事的公平性和国家声誉。通过使用兴奋剂这种弄虚作假的手段破坏体育赛事成绩的真实性,对凭借自身努力拼搏奋进的运动员而言是不公平的。体育公平是涉兴奋剂违法犯罪所侵害的首要利益。从2015年世界反兴奋剂机构公布的《世界反兴奋剂条例》(World Anti-Doping Code,WADC)可知,虽然体育界有许多使用毒品的运动员,但毒品的管制不是体育组织的主要任务,而应由政府承担,体育组织应将更多的精力放在保证竞赛的公平性问题上[6]。由此可见,刑法规制滥用兴奋剂行为的初衷不仅在于保护运动员身体健康,更在于维护竞赛的公平性。体育赛事正是因其结果的不确定性以及“更快、更高、更强——更团结”的拼搏奋斗精神而具有特别的魅力。兴奋剂的使用使得成功不是由个人拼搏获得而是由幕后的投机决定,一旦失去公平性,体育赛事就变得毫无意义和吸引力。

此外,在体育赛事尤其是国际赛事中,运动员本身代表了所属赛队及国家的声誉,使用兴奋剂窃取成功的果实不仅是体育领域内部问题,还往往被视作一种社会性耻辱(social stigma)[7]。“体育是世界的通用语言”,无论是国内还是国际赛事,运动员使用兴奋剂均会令国家体育形象蒙羞,不利于国家参与国际体育事业的合作。使用兴奋剂和吸毒侵害的法益不尽相同,世界上鲜有国家将吸毒等自损自伤行为规定为犯罪,但有不少国家(如英国、德国、意大利、奥地利等)已将使用兴奋剂规定为犯罪。侵害运动员个人的健康权益可以因被害人同意而阻却违法性,而作为超个人法益的体育公平以及国家声誉不以任何个人意志为转移。

1.2 健康权

除了保护公平竞赛权外,保护健康权也是反兴奋剂的重要原因[8]。关于增设妨害兴奋剂管理罪的立法说明指出:“在体育竞赛中使用兴奋剂的行为,既扰乱了体育竞赛的公平正义,又损害体育参加者的身心健康。”[9]这种身心健康并不仅限于使用兴奋剂的运动员本人的健康权。

从罪名的体系定位上考虑:如果立法者侧重于将使用兴奋剂者本人的健康权作为保护法益,那么应将其置于刑法分则第四章“侵犯公民人身权利罪”中;如果侧重于将竞赛的公平性作为保护法益,则应将其置于刑法分则第六章第一节“扰乱公共秩序罪”中,与组织考试作弊罪并列。立法者将该罪名置于“毒品类犯罪”中,必然是考虑到兴奋剂违法犯罪与毒品犯罪的共通性。《刑法》第353条至第355条依次规制引诱、教唆、欺骗、容留他人吸毒以及提供毒品的行为。作为第355条之一,妨害兴奋剂管理罪也相应地规制引诱、教唆、欺骗、强迫运动员使用兴奋剂及向其提供兴奋剂的行为。在刑法理论上,被害人承诺可以阻却侵害行为的违法性质。教唆与帮助(提供兴奋剂)均属于狭义的共犯范畴,该共犯通过作用于正犯(实行犯)的行为而产生危害后果,其本身并不直接造成危害,即共犯对正犯具有依附性,这就是所谓的共犯从属性理论。无论是教唆他人吸毒、提供毒品还是教唆他人使用兴奋剂、提供兴奋剂,刑法上之所以不处罚吸毒、使用兴奋剂者本人,是因为二者在本质上都是一种自损行为,行为人对于自己的健康具有处分权限,这种自损行为缺乏法益侵害的刑事违法性本质。既然实行者本人不具违法性,也就难言教唆者、帮助者具有违法性。但在毒品犯罪中立法者还要处罚教唆、提供行为是因为毒品犯罪不仅危害吸食者这一特定个体的身体健康,也对公众健康产生了威胁。如果任凭毒品泛滥,最终会危及全体国民的健康权益,毒品犯罪可以理解为以公众健康为保护法益的抽象危险犯[10]1141。兴奋剂犯罪具有类似性。很多国家管制兴奋剂的使用正是基于保护公众健康的目的[11]。因此,笔者认为,妨害兴奋剂管理罪所保护的健康权法益仅限于使用者本人是不恰当的,应对此处的健康权做出层次划分。

妨害兴奋剂管理罪所保护的健康权可以分为3个层次,即使用兴奋剂运动员自身的健康权、兴奋剂滥用可能会危害的整个运动员群体的健康权以及抽象的国民健康权。因行为类型及兴奋剂种类不同,3种健康权受实际侵害进而为刑法所评价的情况也会呈现略微差异。

(1)在运动员受欺骗、被强迫的场合,其健康权益受到侵害;在经合意的场合,因被害人同意使得“法益阙如”阻却了行为的违法性,即刑法对此侵害事实不予评价。反兴奋剂法律法规在某种程度上也是出于对运动员的保护,在现实中因误服、误用或被强迫使用导致兴奋剂检测阳性的案例并不鲜见。在此种情形下,使用兴奋剂并非基于运动员的真实意志,使用者本人的健康权益受到侵害,因在不知情的情况下触犯兴奋剂管理规则也会影响其正常行使参赛权。但较多使用兴奋剂的情形是运动员与其辅助人员达成合意,辅助人员是运动员的教唆者或帮助者。教唆、帮助的对象既是被害人,也是使用兴奋剂者本人,此时,被害人类似于实行犯,由于这种“实行犯”具有处置自身健康权的权限,行为不具备刑法上的违法性,教唆其使用兴奋剂或为其提供兴奋剂的行为在侵害使用者本人健康权益这一事实上,刑法不予评价,即不被视为刑法上的保护法益。

(2)在运动员同意的场合,即使刑法对特定个体健康权益受侵害的事实不予评价,滥用兴奋剂也会威胁到整个运动员群体的健康权益。《反兴奋剂条例》的立法是“为了防止在体育运动中使用兴奋剂,保护体育运动参加者的身心健康……”,这里的体育运动参加者不仅指使用兴奋剂的具体参加者,还包括整个体育运动员群体。经被害人同意而滥用兴奋剂的行为会妨害整个体育赛事的兴奋剂管制制度,同时也难免会波及其他赛事从而对其他运动员造成危害。换言之,教唆、帮助、欺骗他人使用兴奋剂的危害具有“辐射”效果,在破坏兴奋剂管理秩序的同时,兴奋剂可能会流入其他赛事,最终受害的不仅是使用兴奋剂者本人,还可能延展至整个运动员群体。教唆、帮助他人使用兴奋剂的行为对其他运动员产生了一种抽象的健康威胁,这与毒品犯罪具有相似性。引诱、教唆、欺骗他人吸毒的行为直接侵害的固然是吸毒者本人的健康权益,但这种行为还同时破坏了毒品管理秩序,一旦脱离了监管,毒品就会对其他群体产生危害。正因如此,学界才将毒品犯罪的法益定性为公众健康。唯有如此才能合理解释为何刑法要规制教唆他人吸毒或教唆他人使用兴奋剂这种(因被害人同意)本可阻却违法性的行为。从这个层面讲,妨害兴奋剂管理罪与毒品犯罪一样,不仅可能侵害特定个人的身体健康,也会涉及公众健康(public health)的问题[12]。

(3)滥用兴奋剂还严重背离了“经由体育增强人民体质”的社会期待。《中华人民共和国宪法》第21条第2款规定,国家发展体育事业,开展群众性的体育活动,增强人民体质。《体育法》第1条也交代了其立法是“为了发展体育事业,增强人民体质,提高体育运动水平……”,可见体育事业服务于整个国民健康体质的提升。WADC序言中宣称的体育精神包括公平竞赛与国民健康等,并且“从目前的大众观点来看,使用兴奋剂普遍被视为损害体育精神、侵害社会健康向上的道德价值观的行为,是应当抵制的”[11]。滥用兴奋剂的危害绝非局限于某一点,而是会进一步影响体育健康可持续发展:竞技体育得不到社会和大众的认可;运动员不愿努力训练;家长不愿送子女去体校学习;等等[13]。滥用兴奋剂行为会使体育事业“强身健体”的本色褪减,沦为谋取不当利益的手段,背离“增强人民体质”的体育发展初衷,使抽象的国民健康权益受损[14]。国民健康权应属于体育精神或体育完整性的一部分,自然也应属于妨害兴奋剂管理罪意在保护的法益。

从兴奋剂的种类上考量,有些兴奋剂不具备伤害人身健康的可能性,如作为营养成分或医疗成分,无论是否经本人同意,使用此类兴奋剂既不会侵害使用者的健康权益也不会危及其他运动员群体的健康权益。但滥用此类兴奋剂会使国民丧失对体育事业的信念,因此对抽象的国民健康权益仍然是有危害的,刑法对此仍有规制的必要。

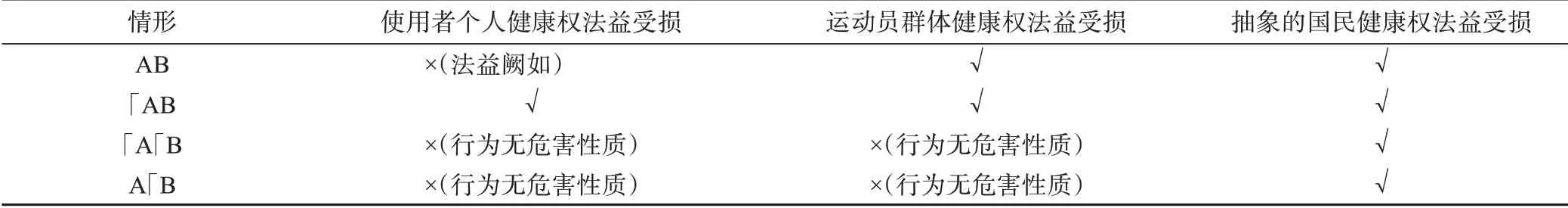

以上3个层次的健康权益呈现出由具体到抽象、由直接到间接的排布:使用者本人健康权、运动员群体健康权以及整个国民健康权。随着这种“链条”的延伸,兴奋剂违法犯罪产生危险的紧迫性会递减。滥用兴奋剂行为最直接的危害对象是使用兴奋剂的运动员本人,但并不能因此否定其对整个运动员群体乃至整个国民健康的抽象危险事实,即便这种危险与转为实害还存在较大距离。此外,由于滥用兴奋剂的具体行为类型及兴奋剂种类的不同,3种健康权益受侵害的可能性及刑法给予的相应的保护程度也存在差异。就行为类型而言,可划分为经被害人同意(如引诱、教唆、提供、组织)与未经被害人同意(如欺骗、强迫)2种情形;就兴奋剂种类而言,可划分为兴奋剂有 健康危害与无健康危害2种情形(表1)。

表1 法益侵害情形Table 1 Infringement state of legal interests

由表1可见:抽象的国民健康权法益存在受侵害的必然性;整个运动员群体健康权法益由于兴奋剂的具体种类而有不受侵害的可能;使用者个人健康权法益则因兴奋剂种类以及被害人同意而存在3种刑法不予评价的情形。

兴奋剂犯罪较为特殊,其所侵害的法益具有多元性。一方面,刑法所保护的法益需具有足够的重要性,即具有足够的“分量”,基于多个抽象法益的结合,才有了刑法保护的必要。由于这些法益大都是抽象的,所设置的法定刑就不会过重。另一方面,对于侵害以上所有法益的行为应重点打击,而只侵害部分法益的行为,则应限制本罪的适用。

2 对妨害兴奋剂管理罪进行合体系性解释的学理依据

法学理论界通常认为,保证体系内的无矛盾是法教义学的首要任务[15]。在这种理念指引下,使法律之间相协调便是最好的解释方法,而要保持刑法的协调就必须进行体系解释[16]。“无矛盾”与“相协调”都是主张将合体系性作为解释的目标或方向。妨害兴奋剂管理罪的解释也不例外。以合体系性作为解释方向,要求解释者在阐释某一具体法条时,需注重该法条与其他法条的关联,避免断章取义。尤其是对于新增设的法条,立法者的本意是使该新法和洽地融入整个法律体系,在解释该条文时应有意识地联系其他相关法条的含义来阐明其规范意旨。“体系因素强调,对某一刑法条文的概念进行解释时,不仅要求在特定的刑法法条内部实现协调,而且要求考虑该法条与刑法中的其他法条、该法条与其他部门法法条之间的关系。”[17]体系解释包括法条内部、该法条与其他刑法法条之间、刑法与其他部门法之间3个层次。

(1)在特定刑法条文内部进行体系解释是罪刑均衡原则的当然要求。罪刑均衡作为刑法的基本原则之一,要求在解释某一犯罪构成要件要素时紧紧围绕行为内在的法益侵害进行。不应对法益侵害程度不同的行为持相同的解释标准或做出相同的解释结论。例如,《刑法》第347条规定了走私、贩卖、运输、制造毒品罪,立法者虽然将这4种行为类型并列规定,但并不意味着各行为类型的法益侵害性完全等同,纯粹的运输、转移毒品行为相较制造、走私、贩卖的危害性略低,在具体定罪量刑时不宜等量齐观。在妨害兴奋剂管理罪的解释中也是如此。立法者将引诱、教唆、欺骗与提供行为一并规定为犯罪,且都以“情节严重”作为附加要素,这只是基于立法简洁化的需要,并不意味着在司法操作中可以对这几种行为类型持完全相同的入罪标准。分析这几种行为类型法益侵害性的差异,进而对“情节严重”这一抽象要素区分不同情形进行解释,这既是罪刑均衡原则的要求,也是以合体系性作为解释方向的具体体现。

(2)对于新增设的罪名进行解释时需要具体考虑在类似情形中其他法条的解释立场以及新条文所处的体系位置,以免出现“不合群”现象。难以确定对于某一刑法规范的理解的恰当性时,可以将逻辑链条抛向其他相近法条,“套在那法条上,从而让自己的观点与那法条之间建立起一种逻辑关联”[18]。基于体系内无矛盾的要求,如果可以就具有类似规定的法条做出某种解释,那么该路径也可以映射到妨害兴奋剂管理罪的理解与适用中。此外,立法者将本罪置于“毒品类犯罪”而非刑法分则其他章节中,从体系定位的角度看,这种布局必然有其特殊考虑,即立法者认为兴奋剂犯罪与毒品犯罪具有某种程度的相似性。在解释过程中可以通过“毒品类犯罪”条文的内在法理来阐释妨害兴奋剂管理罪。上文从妨害兴奋剂管理罪的体系定位(处于刑法分则第六章第七节“毒品类犯罪”中)出发对该罪健康权法益的解读便属于体系解释的范畴。

(3)妨害兴奋剂管理罪作为典型的行政犯,在解释中需要以前置法的相关规定作为认定依据,而不能抛弃前置法做出封闭的理解。但凡认可体系解释“跨部门法”的效力,必然致力于实现各部门间的协调,即追求一种法秩序统一立场。在认定犯罪时对于相关概念的理解,刑法内部往往没有明确规定,此时便需要结合前置法的相关规定。作为我国刑法中唯一的涉体育犯罪,妨害兴奋剂管理罪对于诸如“重大体育竞赛”的理解离不开《体育法》等前置性法律法规的规定,这也是坚持以合体系性作为解释方向的具体体现。

3 合体系性指导下妨害兴奋剂管理罪的具体解释问题

3.1 “国内、国际重大体育竞赛”的界定原则

所涉赛事是否系“国内、国际重大体育竞赛”关系罪与非罪。在司法适用过程中,司法者不可能将所有体育比赛活动均纳入妨害兴奋剂管理罪的规制范畴,而是必然遵循一种较为明确的标准。其中有2个关键点,即哪些体育比赛属于本罪的“体育竞赛”以及如何界定“重大”。体系解释方法可以为此提供一种法律适用的依据。

(1)此处的“体育竞赛”应限于《体育法》中的竞技体育,不包括学校体育和社会体育。在规制兴奋剂违法犯罪上,尤需以跨部门法间的协调性作为解释目标,处理好前置性行政规范与刑法的衔接,尤其是构成要素的范畴厘定应遵从前置法的界定标准。在我国,虽然只有刑法能够规定犯罪与刑罚,但行政性法律法规实际上具有间接地规定犯罪的功能。很多构罪要素需要结合前置法进行解读,此时行政性法律法规就成为认定犯罪的规范根据[19]。《体育法》第2章、第3章和第4章分别规定了社会体育、学校体育与竞技体育,即对这3类体育活动做出了明确界分。社会体育具有业余、自愿、小型、多样的特征,在规则严谨性、参与资格严格性、竞争色彩以及荣誉性等方面均不及竞技体育;学校体育属于学校教学的一部分,也不属于严格意义上的体育竞赛范畴。《体育法》第24条规定,国家促进竞技体育发展,鼓励运动员提高体育运动技术水平,在体育竞赛中创造优异成绩,为国家争取荣誉。而在社会体育和学校体育部分均没有使用“体育竞赛”而是使用“体育活动”的措辞。可见,《体育法》实际上仅将竞技体育划入体育竞赛的范畴。这种前置法层面的规定成为刑法认定犯罪的规范依据。此外,普通高等学校招生、公务员录用等过程中的体育测试在本质上是考试而非竞技,如果在法律规定的国家级考试中,“幕后者”组织他人在体育测试部分作弊的,应以组织考试作弊罪规制,不宜列入本罪的规制范畴。

(2)界定“重大”应将比赛的层级列为参考因素。在我国刑法分则中,“重大”一词主要在2种情形中出现:一种是修饰危害后果的程度,最典型的如“重大损害”;另一种是形容事物本身的重要性,如内幕交易罪中的“有重大影响的信息”。妨害兴奋剂管理罪中的“重大体育竞赛”类似于后者。2017年修订后的《期货交易管理条例》第81条规定,内幕信息是指可能对期货交易价格产生重大影响的尚未公开的信息,包括国务院期货监督管理机构以及其他相关部门制定的对期货交易价格可能发生重大影响的政策……以及国务院期货监督管理机构认定的对期货交易价格有显著影响的其他重要信息。可见,该规定将管理机构的层级作为“重大”的认定因素。遵循体系解释方法,对于“重大体育竞赛”的认定也可依照这种逻辑,即以“层级”作为认定“重大”的参考因素。《体育法》第31条对国内体育竞赛做出了分级分类,即分为全国性和地方性两级、综合性运动会和单项体育竞赛两类。妨害兴奋剂管理罪中的“国内重大体育竞赛”一般宜限于全国性的综合性运动会和单项体育竞赛,地方性竞赛一般不宜列入“重大”的范畴。

此外,并非所有国际体育竞赛都属“重大”。如上所述,此处的“重大”是形容事物本身的重要性,宜以影响力作为主要参考标准。司法解释宜就此进行穷尽列举。

经由以上界定,司法者在判断某种体育比赛是否应归入“重大体育竞赛”范畴时就有了相对明确的参考系。换言之,虽然妨害兴奋剂管理罪没有具体厘定“重大体育竞赛”究竟有哪些,但从体系解释的角度,以《体育法》和刑法其他相关条文作参照,可大致勾勒出适用的边界。

3.2 引诱、教唆、欺骗、组织、强迫行为需对赛事性质主观明知

《刑法》第355条之一将妨害兴奋剂管理罪的罪状规定为:引诱、教唆、欺骗运动员使用兴奋剂参加国内、国际重大体育竞赛,或者明知运动员参加上述竞赛而向其提供兴奋剂,情节严重的;组织、强迫运动员使用兴奋剂参加国内、国际重大体育竞赛的,依照前款的规定从重处罚。从文义看,对于引诱、教唆、欺骗以及组织、强迫行为,似乎没有对运动员参加国内、国际重大体育竞赛的主观明知进行要求,实则不然。司法者在具体适用过程中显然不能仅基于行为人引诱、教唆、欺骗或组织、强迫(参加国内、国际重大体育竞赛的)运动员使用兴奋剂就径直认定为犯罪,否则便有客观归罪的嫌疑。这一点也可从体系解释中得到印证。

(1)刑法总则对分则具体条文具有体系上的总摄效力。《刑法》第14条规定,成立故意犯罪需要行为人主观上明知自己的行为会产生危害社会的结果,即需要主观明知该行为的社会意义及其所引发的危害。如果行为人对于运动员所参加的是国内、国际重大体育竞赛没有认识,即没有认识到该行为产生的相应危害,应排除本罪的故意。

(2)结合其他罪名的类似规定也可对此得出肯定结论。例如,《刑法》第171条规定,出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的,构成出售、购买、运输假币罪。对于出售、购买行为虽然没有规定“明知”要素,但显然也需要对行为的对象系伪造的货币存在主观明知。再如,《刑法》第291条之一规定,编造虚假的险情、疫情、灾情、警情,在信息网络或者其他媒体上传播,或者明知是上述虚假信息,故意在信息网络或者其他媒体上传播,构成编造、故意传播虚假信息罪。此处编造行为对于所涉信息系险情、疫情、灾情、警情以及信息的虚假性质也需要主观明知。

由此可见,引诱、教唆、欺骗以及组织、强迫运动员使用兴奋剂需要对所参加的赛事系国内、国际重大体育竞赛存在主观明知。司法者在适用该罪名过程中,如果行为人没有认识到此因素,或者误以为是一般赛事,应当阻却主观故意,也就不构成妨害兴奋剂管理罪。

3.3 通过区分不同行为类型把握“情节严重”的具体内涵

妨害兴奋剂管理罪规定了引诱、教唆、欺骗、提供、组织、强迫6种行为类型。前4种需要“情节严重”作为限制条件,而后2种无此限制条件且要从重处罚。立法者出于立法简洁的考虑对引诱、教唆、欺骗、提供行为做出了同等并列的规定,但并不意味着司法者在具体适用中完全无须考虑4种行为类型的具体差异。上文已述,按照体系解释方法,不应对这4种法益侵害性不同的行为做出相同的解释结论。具体而言,引诱与教唆并无本质差别,正如在引诱、教唆他人吸毒罪中,两者均属于在他人本无吸毒意愿的情况下,通过特定的手段引起他人吸毒的意愿或欲望[10]1157。因此,引诱和教唆均属于使他人的违法意愿由无到有,前者实际上属于后者的一种特殊形式。欺骗是在他人不知情的情况下使他人误服、误用兴奋剂,这种行为完全违背运动员的真实意志。提供则是指在他人已经产生使用兴奋剂意愿后或有偿或无偿为其供给兴奋剂,系顺从于运动员的意愿,本质上是一种帮助行为。就此而言,以上行为类型在危害程度上并不相同,需要予以区分对待。从被害人意志受影响的程度而言,欺骗>引诱、教唆>提供。由于欺骗行为完全违背运动员的意志,一般情况下对以上各法益类型均有所侵害;引诱、教唆行为由于存在被害人同意,刑法对于运动员本身的健康权法益受侵害这一事实不予评价,但行为人属于犯意的发起者,主观恶性明显;提供行为属于一种从属性的帮助,对犯罪发生的作用最小,对该种行为的刑法评价应与其他行为类型有所区分。

“情节严重”这一模糊性概念为司法者提供了自由裁量的空间,这一情节要素也成为司法者较为灵活把握罪与非罪的“适调器”。换言之,“情节严重”可以成为对妨害兴奋剂管理罪进行体系解释的切入口。在具体适用中需要考量行为不法与可责难的程度。在妨害兴奋剂管理罪中,对于“情节严重”的界定宜从涉兴奋剂的数量,使用的时间长度、次数,针对的人数,是否造成已然的身体伤害,是否针对未成年人或残疾人,是否对国家形象造成不良影响,行为人的主观动机与认罪、悔罪态度等方面进行把握,对此,应以司法解释的形式加以规定[20]。其中:对于欺骗他人使用兴奋剂的,可以适当放宽“情节严重”的认定标准,即降低入罪门槛限制;为运动员提供兴奋剂行为在犯罪中所起的作用较小、主观恶性较弱,应限定其构罪空间,严格把握“情节严重”的条件,一般仅将同时向多人提供或多次实施且造成严重影响的行为认定为情节严重;引诱、教唆行为的危害性与主观恶性大于提供行为而小于欺骗行为,对这2种行为类型“情节严重”的理解也应在介于欺骗与提供两者间权衡。

4 结束语

具体罪名保护法益的界定是刑法解释的必要前提,本文从厘定妨害兴奋剂管理罪的法益性质出发,揭示该罪的危害本质,为体系解释作铺垫;继而从法理角度一般性地概括论述为何需要对本罪进行合体系性解释;最后,在合体系性指引下,落实到本罪具体构成要件要素的解释,尤其是对“国内、国际重大体育竞赛”的界定原理进行了论证。经由以上论述,主要得出以下3点结论:①需要依照《体育法》的相关规定界定“国内重大体育竞赛”,至于“国际重大体育竞赛”,主要根据赛事的影响力进行判断。②引诱、教唆、欺骗以及组织、强迫他人使用兴奋剂需要对“参加国内、国际重大体育竞赛”存在主观明知,在司法认定中须避免客观归罪。③妨害兴奋剂管理罪的保护法益具有多元性,教唆、欺骗、提供等不同的具体行为类型对法益的侵害程度产生不同影响,从罪刑均衡的合体系性角度考虑,需要区分对待而不能等量齐观。

——以《生命健康权与我同在》为例