名词属格结构歧义解除的认知阐释

李怀奎

□语言学研究

名词属格结构歧义解除的认知阐释

李怀奎

(广西师范大学 外国语学院,广西 桂林 541004)

即使没有诸如情景信息和上下文信息等外在语境,多数名词属格结构的意义都是清楚的,只有部分双重属格结构或者有修饰语的单重属格有搭配歧义,还有部分表示所有关系的属格结构有关系歧义。从关联理论的视角看,名词属格结构的搭配歧义和关系歧义的解除都符合最佳关联假设的期望,但是对搭配歧义的解除需要听话者延伸外在语境去寻找最佳关联假设,而对关系歧义的解除中诸如逻辑、百科和词汇信息等内在语境的作用则更加明确。

名词属格结构;歧义;关联理论;最佳关联假设

引言

英语的名词属格结构分为单重属格和双重属格。单重名词属格表示的是两个名词之间可能的从属关系,可以分为曲折型属格结构和词汇型属格结构,前者由在第一个名词后加’s或s’构成(1);词汇型属格结构由在两个相关名词之间加of构成。双重名词属格指用两个属格形式来显示三个名词之间的可能从属关系,有NP3 of NP1’s NP2(如the son of Pharaoh’s daughter)、NP1’s NP2 of NP3(如German’s invasion of Poland)、NP1’s NP2’s NP3(如my wife’s brother’s youngest son)、NP1 of NP2’s (a book of Mary’s)等形式,其实英语中典型的双重属格当属NP1 of NP2’s,它相当于NP1 of NP2’s NP1s,比如a friend of John’s就是a friend of John’s friends。

名词属格结构的歧义来源于三个方面:第一,结构中的名词由于多义性而引起歧义。the banks of the city中的bank至少有银行和河堤两个意思,因此该属格结构没有语境的帮助就不能确定到底是这个城市的银行还是这个城市的河堤。第二,结构中名词之间不同的搭配关系而引起的歧义。首先是双重属格的搭配歧义,the son of Pharaoh’s daughter中如果Pharaoh和daughter搭配,即the son of [Pharaoh’s daughter],它的意思是法老女儿的儿子;如果Pharaoh和son搭配,即[the son of Pharaoh’s] daughter,其意思就是法老儿子的女儿(2)。其次是名词有修饰成分的单重属格结构中也可能有搭配歧义。University of California Press中如果California和Press搭配,即University of [California Press],那么它的意思就是加利福尼亚传媒大学;如果整个属格结构University of California和Press搭配,即[University of California] Press,那么它就是加利福尼亚大学出版社(3)。需要说明的是,并不是所有的双重属格结构都有搭配歧义。诸如Iraq’s invasion of Kuwait、USA government’s purchase of Alaska等涉及历史著名事件的表达不会有歧义;还有属格结构中常规关系清楚的表达也不会有搭配歧义。如John’s bite of the dog中一定是John’s [bite of the dog],而不是[John’s bite] of the dog;另外,个别双重属格结构没有搭配歧义但有关系歧义,如the robbery of Zimbabwe’s former president中如果robbery和president有动宾关系时,它相当于sb’s robbery of Zimbabwe’s former president;如果这两个名词有主谓关系时,它相当于Zimbabwe’s former president’s robbery of sb。第三,属格结构中名词之间关系的模糊而引起歧义(4)。一般说来,单重属格结构中的名词有如下八种关系[1]321-322, [2]25:(1)所有关系,如Kevin’s car表示车为Kevin所有。(2)亲属关系,John’s father中John是儿子,这两个名词具有直系的亲属关系。John还可能其他的亲属,如John’s mother、John’s brother、John’s niece等,它们构成一个具有选择关系(paradigmatic relation)的语义网络。John这个概念的如此语义网络信息相当于Sperber & Wilson所言的词汇信息[3]86。(3)部分整体关系,the windows of the classroom中教室是整体,窗子是其一部分,其他的如教室-门、教室-黑板、教室-讲台等都可以构成属格结构,它们也组成了具有选择关系的语义网络。(4)主谓关系,the train’s arrival其实就是the train arrived,其中arrival是由动词arrive转化过来的。由形容词转化过来的名词构成属格结构则可能产生主语和表语的关系。the girl’s beauty相当于The girl is beautiful。(5)动宾关系,the children’s education相当于(People)educate the children。当然有个别属格结构可能会同时具有主谓关系和动宾关系,如Germany’s invasion of Poland相当于Germany invaded Poland。属格结构引发的主谓关系和动宾关系至少和动词名化(deverbalization)有关。(6)来源关系,Mary’s letter表示的是来自Mary的信。(7)类别关系,women’s college中women是college的类别,可译为女子大学(5)。(8)时间和距离的度量或者时间和人物或事件的隶属关系。ten minutes’ walk中步行的距离通过十分钟的时间单位来度量,the woman of the year表示的某位女性在特定年度是值得一提的,yesterday’s event表示特定事件是昨天发生的。但是如此的分类并不严密,表现为分类标准不统一,最为明显的是第(4)和(5)类根据句子的成分来定义,而其他的类别则没有依据这个标准做分类。不过有一点可以肯定的是,在所有这八种关系中,一般只有类别(1)在很大程度上是有歧义的,属于非确定所有关系的属格结构(free possessives)[4]678。理由是Kevin’s car中的两个名词可能有不同的关系意义,可以表示车是Kevin的,也可能表示车是Kevin制造/谈到/收藏/驾驶/画/买/卖的。概言之,已有的研究显示名词属格结构主要有关系歧义和搭配歧义(6)。本文要讨论的是人类的认知机制是如何消除属格结构中的这些歧义,首先看属格结构认知研究的动态。

一、名词属格结构的认知研究简述

传统上对名词属格的研究多属于规范性的描述(prescriptive description),比如英语语法著作中对-of属格和-’s属格的用法规定(如Quirk et al.的生命级别理论[1]322)和属格结构名词之间关系的分类,其中Quirk et al.对-’s属格的八项分类法为语法研究者所熟知[1]321-322。还有一些研究者认为名词属格结构其实是一种语义现象,是预设触发语之一[5]65,[6]26。

随着认知语言学的兴起,研究者们采用新的视角看待名词属格结构。Langacker认为语言的主要功能之一是它具有指谓性[7]。语言可以用于指谓事物和关系,名词可以指谓事物,而关系则需要动词、形容词、副词和介词来指谓。动词和介词可以典型地凸显事物之间的关系,形容词和副词则能够凸显一个事物和另一个关系的联系。在指谓一个关系时,其中被凸显的成员是动体,这个动体也是该关系的视角或者目标;相对不那么凸显的成员是界标,起到可以规范动体的参照点作用[4]672。在NP1’s NP2中,两个名词构成了一个辖域,这说明两者组成了一个整体,限定性名词NP1是参照点,中心名词NP2是目标,语言处理者通过参照点NP1达到对目标NP2的心理接触;在NP2 of NP1中,NP1是界标,NP2是动体,它们有内在的关系(inherent relation),界标包含动体,它们表示的是整体部分关系或者依赖关系[2]25,[7]77,[8]222。

由此可见,对名词属格的认知研究主要着眼于给本族语者对-’s属格和-of属格的使用提供认知理据,至于如何排除属格结构中名词之间关系模糊的问题则很少涉及。金春伟利用Langacker[7]的认知参照点理论解释了双重属格结构意义模糊的原因。在the son of Pharaoh’s daughter中,如果语言处理者以the son of Pharaoh为参照点(即起到限定的作用),达到对辖域内的目标daughter(即中心词)的接触,那么该属格结构表达的是法老儿子的女儿;如果以Pharaoh’s daughter为限定作用的界标,它就可以包含动体son,所表达的就是法老女儿的儿子。不同意义的理解说明不同的认知过程[2]27。

但是认知参照点理论显然没有办法说明语言处理者如何排除属格结构的歧义,至少它不能给如此的问题提供相对满意的解释:本族语的听话者在瞬间处理意义模糊的双重属格结构时会实际花精力去寻思哪个部分是参照点或界标,哪个部分是目标或动体吗?笔者认为作为语用学认知研究的代表性成果——关联理论可以给出具有一定说服力的解释(7)。但是近十多年来研究者们对关联理论的研究大多停留在介绍层面,比如Straßheim[9],王寅[10],薛媛[11],何自然、吴亚欣[12]等的评介;应用性的研究方面比如Wilson & Wharton对韵律的研究[13],Azuelos-Atias对法律文本中隐义的语境线索的研究[14],以及国内不少的硕士论文以及个别期刊论文用关联理论来分析各类文本中的隐义及其推理或者翻译问题。本文从关联理论的视角谈谈名词属格结构歧义排除的认知理据,首先简介关联理论对歧义消除的基本观点。

二、关联理论对于人类排除语言歧义的观点

从语用上看,几乎所有话语都是有歧义的,听话者如何在交际的瞬间自发地得到说话者意欲传达的意义?关联理论认为是由于关联原则在起作用,它包括两条次原则:认知原则和交际原则,前者表明人类认知倾向于同最大关联相吻合,交际原则表明实际的交际行为本身具有最佳关联假设。关联的认知原则说的是人类具有用最小的推理努力去获取最大语境效果的先天倾向,即人类的认知机制总是朝着最高效处理信息的方向进化;交际原则说的是听话者总是认为传递给自己的话语有一个可以用相对小推理努力去获取的最佳关联假设,即(1)听话者总是假设交际行为足够关联到值得他付出精力去处理该行为,(2)听话者总是设想该交际行为是与说话者的能力和偏爱一致的最关联的行为[3]270。也就是说,任何智力正常的听话者总是假设理智的说话者传递给自己的信息是有关联的东西,不管怎么说,被人理解总是说话者交际的首要目的。对于关联的信息,听话者总是以最小推理努力去获取最大语境效果作为目标(8)。他会调用认知系统的内在语境(包括逻辑、百科和词汇等方面的信息(9))从该新信息中获得一系列的语境假设(也可以叫语境前提),并把它们和即刻可见的外在语境(包括情景语境、上下文语境和交际所涉及的人物、话题、事物或者事件等等)进一步结合,得到说话者意欲传达的含意。但是人类在加工语言信息时又不太可能首先列述所有的假设,然后给它们排序,从中选出最为关联的信息,更为可能的是:语言处理者根据关联原则形成一个初始假设,即第一解读,而且这个假设绝大多数情况下就是说话者意欲传达的信息,理解加工就此停止。

因此理解加工其实是一种快速的猜测活动,误解是随时有可能出现的。但是关联理论并不认为意义像后现代主义者所坚持的那样飘忽不定,人类的这种意义猜测活动绝大多数时候是相当高效的。听话者的推理加工总是以一定的语境前提为基础,在一系列的语境效果中寻找要么是常规的要么依赖于外在语境的最佳关联假设。任何英语本族人听到话语I see that gasoline can explore,会获得至少两个语境效果:(1)我知道汽油会爆炸,(2)我看见那个汽油罐爆炸。基于“汽油危险”的常规语境前提,即使没有外在语境,他也有很大把握认为它表达的是意思(1),即最佳的关联假设。当然在语言信息加工的过程中,听话者的心智会监控各方面的语境信息,对关联假设做适当调整。如果常规的理解不符合说话者的期望,听话者就会延伸语境,到即时可见的情景信息和/或上下文中去寻找最佳关联假设。比如话语I see that gasoline can explore配有如此的下文语境:And a brand new gasoline can it was too,那么听话者就需要照顾到如此的下文信息,获取最佳关联假设(2)。概言之,对于语言的理解加工,关联理论在强调内在语境作用的同时并不忽略外在语境的影响。

三、名词属格结构歧义解除的关联理论阐释

下面利用关联理论来解释属格结构的搭配歧义和关系歧义的消除问题。

(一)属格结构搭配歧义的消除

这里所讨论的搭配歧义特指双重属格结构或者名词有修饰语的单重属格的搭配歧义。上文提到Langacker和金春伟基于认知参照点理论认为双重属格结构the son of Pharaoh’s daughter有歧义,它要么是法老儿子的女儿,要么是法老女儿的儿子。但是从关联理论的视角看,要排除该表达的歧义,第一步就是它要和语言处理者足够关联,只有这样他才会调用自己的认知资源去处理它;第二步是依据内在语境从该表达中获取一系列的语境前提:法老是古埃及的国王,法老有儿子,法老有女儿。其中第一个前提来自法老的百科信息,即他的常规所指,第二、三个前提来自词汇知识,即属格结构所携带的预设信息;第三步是把这些前提和属格结构本身结合,获得如此语境效果:法老的儿子有女儿,法老的女儿有儿子,但是它们并不能有效消除该属格结构的搭配歧义(10),因此第四步是听话者需要延伸语境,到该表达的上下文中去寻找法老、女儿和儿子的关系。如果前后文显示法老和女儿是父女关系,那么the son of Pharaoh’s daughter就指法老女儿的儿子,反之就是法老儿子的女儿。

对于名词有修饰语的单重属格结构搭配歧义的消除,听话者也是有最佳关联假设期望的。任何英语本族人听到University of California Press一定认为说话者要传达的是大学、加利福尼亚和出版社或者媒体有某种确定关系。首先他会得到如此的语境前提:加利福尼亚在美国,加利福尼亚有大学,加利福尼亚有出版社,加利福尼亚有传媒机构,但这些前提和属格结构结合带来的语境效果(加利福尼亚大学有出版社,加利福尼亚有传媒大学)并不能解除该属格结构的搭配歧义,因此他需要延伸语境,去言语上下文中寻找它们的搭配关系。如果言语语境中说的是加利福尼亚大学设有出版社,那么该属格结构就是指加利福尼亚大学出版社而不是加利福尼亚传媒大学。总之在关联理论看来,要消除名词属格结构的搭配歧义,找到最佳的关联假设,听话者的理解加工必然需要外在语境的决定性参与。

(二)属格结构关系歧义的消除

本文开始部分介绍了单重属格结构有八类关系,并指出只有第一类关系(即所有关系)有歧义,理由是这类属格中的两个名词有各种可能的关系。但是关联理论认为听话者从关联信息中总会获得符合关联(交际)原则的第一直觉的理解,即在交际中如此的歧义是可以消除的。这里以两个例子做说明:

任何英语本族人听到Shakespeare’s book首先设想说话者必定传达莎士比亚和所指的书有某种关系。他会获得一些语境前提:莎士比亚是作家,莎士比亚著述有书,莎士比亚收藏有书,莎士比亚改编过书,等等,进而得到相应的语境效果:这本书是莎士比亚著述的,这本书是莎士比亚收藏过的,这本书是莎士比亚改编过的,等等。但听话者还是不能确定最佳的语境假设,于是他需要延伸语境去寻找如此的假设,如果下文提到这本书是《李尔王》,才能确定Shakespeare’s book指的是莎士比亚著述的书。

听到“小宇的龙”,听话者会结合内在语境去衍生出如此前提性假设:世界上没有龙,小宇会画龙,小宇喜欢像龙的玩具,小宇会用纸折龙,所获取的语境效果是:这条龙是小宇画的,这条龙是小宇的玩具,这条龙是小宇用纸折成的,等等。如果有了如此的外在语境:幼儿园里小宇,小芳和小刚在画龙,画完了大家拿出来展示,小刚说:“小宇的龙更好看”,那么“小宇的龙”的最佳关联假设就是这条龙是小宇画的。

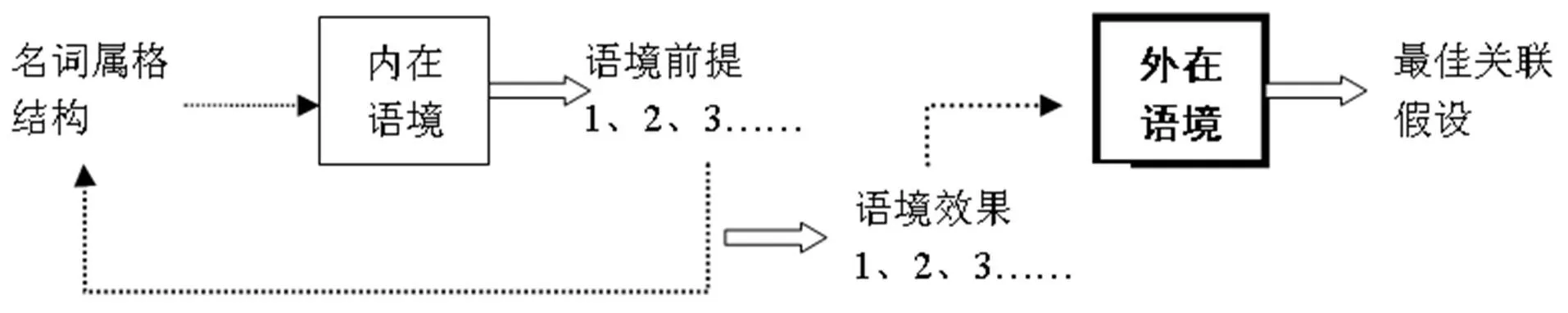

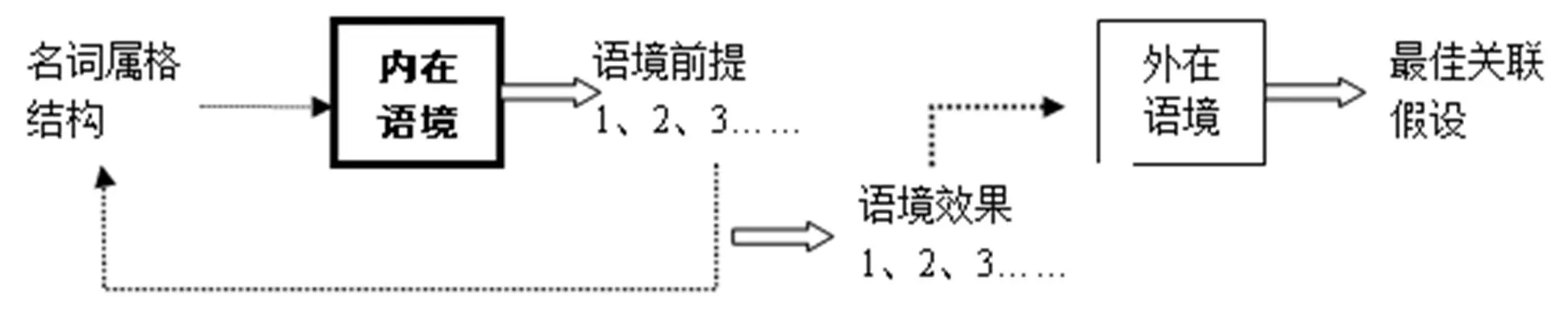

下面用图式的方式显示属格结构搭配歧义和关系歧义的消除过程:

图1 名词属格结构搭配歧义的排除过程

图2 名词属格结构关系歧义的排除过程

注:图中的虚线箭头表示甲作用于乙;双实线箭头表示甲作用于乙所产生的结果,如语境前提作用于名词属格结构后会产生一系列的语境效果;方框的部分表示影响因素。

图1和图2显示名词属格结构搭配歧义和关系歧义消除的认知过程基本上是一样的,唯一不同的是搭配歧义的排除主要借助于外在语境(所以它在图1中得到突出显示),如上的例子所示,听话者通过内在语境获得关于the son of Pharaoh’s daughter的一系列前提其实是由法老的百科知识引起的,但是其中的部分语境前提其实是具有猜测性质的,没有法老的明确所指,所谓的法老有儿子或者法老有女儿就是很不确定的,只有到上下文语境寻找到具体是哪一位法老或者他是否有儿子或女儿才能有效消除该属格结构的歧义。而在名词属格结构关系歧义的排除方面,内在语境起的作用要明确得多(所以它在图2中得到突出显示)。听话者从“小宇的龙”中获得的语境前提大多和龙的百科知识有关,其中的“世界上没有龙”和其他的大部分前提由直接的因果关系,即因为世界上没有龙,所以小宇只能画龙,拥有玩具龙,用纸来折龙,等等。

以上的分析似乎显示听话者通过对属格结构的意义进行列述和筛选才得到说话者意欲传达的搭配意义或关系意义。其实不然,听话者一旦认为某个属格结构和自己有关联,那么他就一定假设说话者必定想传达某个确定的意思。那么在即时、自发的理解加工中,听话者只能付出必要的精力耗费去进行推理处理,他往往认为自己得到的第一个理解就是说话者意欲传达的意思。这其中涉及听话者需要调用记忆中的各种信息做理解加工,当然在这个加工过程中他的大脑也会随时监控外在语境的影响。如果在读一篇文章,其中涉及到Shakespeare’s book,读者在前文的内容中没有发现book指的是哪一本书,这时他相信作者一定有意欲所指的书,因此他不会停下来寻思书和莎士比亚到底有什么具体的关系,而是继续往下读,找到这本书的具体所指,进而才能确定莎士比亚和书的关系。

我们可以得到如此的临时结论:属格结构的搭配歧义和关系歧义的排除涉及类似的认知机制,即听话者首先确定属格结构足够关联到值得自己付出推理努力去加工它,加工的目的不是如认知参照点理论所言的那样,去找出属格结构中哪个部分是参照点以及哪个部分是动体,而是通过借助内在和/或者外在语境去找出说话者意欲传达的确定的搭配关系或者语义关系,即和关联的交际原则一致的最佳关联假设,只不过属格结构搭配歧义的排除更加倚重于外在语境,而在属格结构关系歧义的排除方面内在语境的作用更加明确。

还有一点需要说明的是,上面一方面指出对属格结构歧义的解除一般需要涉及四步,另一方面又认为对歧义的排除第一解读往往符合最佳关联假设的期望,这样的论述是否自相矛盾?在即时自发的理解加工中听话者实际需要经过多个步骤的运作吗?笔者认为如此的论述并不自相矛盾,多个步骤的心理加工也是有可能的。我们必须承认智力正常的成年人有高效处理语言信息的能力,这是由人类大脑的结构决定的:人脑中有超过1000亿个神经元,其中大脑皮层中有超过100亿个,每个神经元又和其他的神经元相通,构成一个整体联通的有机结构。神经元和神经元之间的传递时间约为10毫秒(一毫秒等于千分之一秒)。这意味着正常的人类大脑1秒钟可以计算100步。人类之所以能够完成很多复杂的思维过程,是因为神经元之间的交往可以同时进行,据估计每个神经元在每10毫秒内可做相当于1000次乘法和加法的运算,如果这些神经元有一部分同时激活,其运算能力就能大大提高[15]85。所以有理由认为大脑具有对信息进行多层次并行处理的能力(见Rumelhart的联通理论[16])。因此,听话者对属格结构歧义的处理是在毫秒级别的,他不可能意识到自己理解意念的运动。

结语

本文首先指出即使不考虑外在语境,多数名词属格结构都是没有歧义的。只有部分双重属格结构以及有修饰语的单重属格结构有模糊的搭配关系,还有表示所有关系的单重属格结构中的两个名词有关系模糊的问题。然后从关联理论的视角说明名词属格结构歧义解除的认知机制,指出对于属格结构的搭配歧义的解除问题,听话者需要延伸外在语境去寻找最佳关联假设;对于表示所有关系的单重属格的歧义解除问题,听话者需要结合内在语境和外在语境去寻找最佳关联假设,但是内在语境的作用更加明确。希望本研究能够起到抛砖引玉的作用,引起同行专家注意并研究名词属格结构这一看似简单的语言现象,进而得到更有意思的发现。

(1)偶尔也有’s加在第一个名词的后置修饰语上,如the man I was talking to’s country house。

(2)当属格结构中的一个名词所指不明确时就会造成搭配歧义,比如the son of Pharaoh’s daughter中所指的法老如果没有女儿或者儿子就不会有歧义,问题是古埃及不止有一位法老,其所指不清楚,所以有搭配歧义。

(3)因此为了避免歧义,加利福亚大学出版社的对应语可以是California University Press。这也显示属格结构并不是表示所属关系的充分必要条件,即属格结构可以表示所属关系,但并不是所有的所属关系都一定需要用名词属格结构显示。还有很多其他的办法可以表示所属关系,比如代词属格结构,比如my book,无’s和-of标志的结构,如Guilin city,使用限定性结构的表达,如the girl who is beautiful,等等。

(4)Sperber & Wilson认为名词属格结构的关系歧义应该属于语义缺失而不是语义模糊[3]188,本文认为所谓的语义缺失和语义模糊其实没有泾渭之分,说名词属格中的NP1和NP2在相互的隶属关系上有模糊也不为过。

(5)但是Taylor指出表示类别的属格形式不是属格用法,因为类别关系的属格中的两个名词紧密结合在一起,紧密程度之高以至于不能在它们插入任何修饰词,即表示类别性的属格结构已经复合词化[4]664。woman’s clothes的类别性关系可以表示为[woman’s clothes],只有在woman和clothes可以分开的情况下,即[woman’s] [clothes],woman’s clothes才是属格用法。因此this woman’s clothes是属格用法,these woman’s clothes是复合词用法,the woman’s clothes可能是属格用法也可能是复合词用法。其实按照Taylor的标准,专有名词化的属格结构也不是属格用法,不能在the People’s Park的两个词中间插入任何修饰语。另外,一些属格形式已经俗语化,所以没有属格用法,比如the water’s edge、at arm’s length、their money’s worth等。

(6)属格结构中由于名词多义性引起的歧义不在本文的讨论范围,因为这样的歧义并不属于属格结构特有。

(7)其实关联理论还有另一个版本,即1960年代Alfred Schutz从社会学视角建构的关联理论。

(8)用公式表示就是:关联=语境效果/推理努力。但这个等式和诸如1/4=0.25的等式不同,它说的是关联和语境效果成正比,和推理努力成反比。而且关联任何时候都有一个初始阈值,即任何语言信息一定关联到值得听话者付出认知资源去处理它。低于如此的关联程度,听话者就不会去注意相关的语言信息,这就是关联的下限值;最关联的信息,或者说关联达到了上限值,就是说话者最直白地表意,听话者只需最小的推理努力就获得最佳的关联假设。当然有时候出于人际关系、面子或者表达的形象性等原因,说话者只愿意做隐晦的表达,这时候语言信息的关联程度就比较低,听话者就需要付出更多的推理资源进行理解加工,但他也会获得更多的语境效果。这也符合更多投入带来更多收益的基本常识。

(9)所谓的逻辑信息就是指用于加工语言信息的删除性逻辑规则,经典逻辑学中的合言推理(P∧Q>P)、否定后件选言推理(P∨Q∧¬Q>P)、肯定前件假言推理(P→Q∧Q>P)就是如此的规则。百科信息涉及人类对特定概念的常规假设,比如宠物的百科信息就是一组关于宠物的常规所指及其可示例的特征,即宠物一般包括猫狗等动物,它们体型中等大小、比较温顺、对其主人有一定的忠诚度等。词汇信息指假设中特定词汇的句法范畴功能(比如能做主语、谓语、定语或者状语)、同现可能性(即搭配)和语音结构等。在语言信息加工的过程中,概念的百科信息是随时发生改变的,所以关联理论持语境的不确定论。语境的不确定意味着听话者会延伸语境去加工语言信息。所谓语境延伸,就是听话者给现存的语境添加前文的信息、相关概念的百科信息和即刻可见的情景信息等。还有一点需要注意的是经典逻辑学的论证性推理和语用上非论证推理所要求符合的条件不同,比如我有一定把握认为“鲁迅的书”是指“鲁迅著述的书”,我所依据的逻辑规则是肯定前件假言推理:如果鲁迅是作家,那么他就著述有书,那么他的书就很可能是指他著述的书;他是作家;他著述有书,所以他的书就很可能是指他著述的书。这里的结论“他的书就很可能是指他著述的书”严重依赖于“他是作家”和“他著述有书”的百科知识,而且这样的前提和结论并没有必然的因果关系,所以其结论具有推测的性质,并不符合经典逻辑学所要求的前提恒真和结论恒真的条件。

(10)请注意我们这里强调的双重属格结构的搭配歧义。从双重属格结构的关系意义看,内在语境当然是起关键作用的,不熟悉西方历史的人对Germany’s invasion of Poland、USA’s robbery of Mexico 等表达的意义可能不好把握,也就是说没有一定的百科知识就理解不了这些双重属格表达的确切意义。

[1]Quirk, R., et al.[M].London: Longman, 1985.

[2]金春伟.名词属格歧义结构的认知解释[J].山东外语教学,2008(4):24-28.

[3]Sperber, D. & Wilson, D.[M].Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2001.

[4]Taylor, J. R. Possessive genitives in English [J]., 1989, 27: 663-686.

[5]Huang, Y.[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2009.

[6]Yule, G.[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2000.

[7]Langacker, R. T.[M]. New York: Mounton de Gruyter, 1999.

[8]高原.从认知角度谈NP1’s NP2和NP2 of NP1的语篇差异[J].现代外语,2006(3):221-229.

[9]Straßheim, J. Relevance theories of communication:Alfred Schutz in dialogue with Sperber and Wilson[J]., 2010, 42: 1412-1441.

[10]王寅.新认知语用学——语言的认知-社会研究[J].外语与外语教学,2013(1):1-4.

[11]薛媛.言语交际中的语用关联推理[J].外语教学,2006(3):16-19.

[12]何自然,吴亚欣.关联理论是一种“因错而‘对’”的理论吗?[J].现代外语,2004(1):89-96.

[13]Wilson, D. & Wharton, T. Relevance and prosody[J]., 2006, 38: 1559-1579.

[14]Azuelos-Atias,S. Semantically cued contextual implicatures in legal texts[J].,2010,42:728-743.

[15]桂诗春.新编心理语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2000.

[16]Rumelhart, D. The architecture of mind: A connectionist approach [C]// Posner, M..Cambridge, Mass.: The MIT Press,1989.

A Cognitive Reflection on Disambiguation of Genitive Expressions

LIHuai-kui

(College of Foreign Studies, Guangxi Normal University, Guilin 541004 Guangxi)

Most genitive expressions are clear in meaning even without external contexts such as situation and co-text. Only a number of double genitive expressions or some non-double ones with definite descriptionshave collocation ambiguity and some genitive expressions indicating possession are also ambiguous in meaning. From the perspective of Relevance Theory, working out disambiguation of both collocation and possession of genitive expressions involve the expectation of optimal relevance presumption. Whereas collocation disambiguation of genitive expressions requiresa hearer to extend external context to acquire optimal relevance presumption, internal contexts such as logical, encyclopedic and lexical information exert a more specific role in the possession disambiguation of genitive expressions.

genitive expressions; ambiguity; Relevance Theory; optimal relevance presumption

10.14096/j.cnki.cn34-1333/c.2021.06.09

H0-0

A

2096-9333(2021)06-0060-07

2021-10-08

李怀奎(1973—),男,广西河池人,教授,英语语言学硕士,研究方向:语用学和外语教学研究。