顾诵芬 将忠诚与热爱镌刻蓝天

本刊编辑部

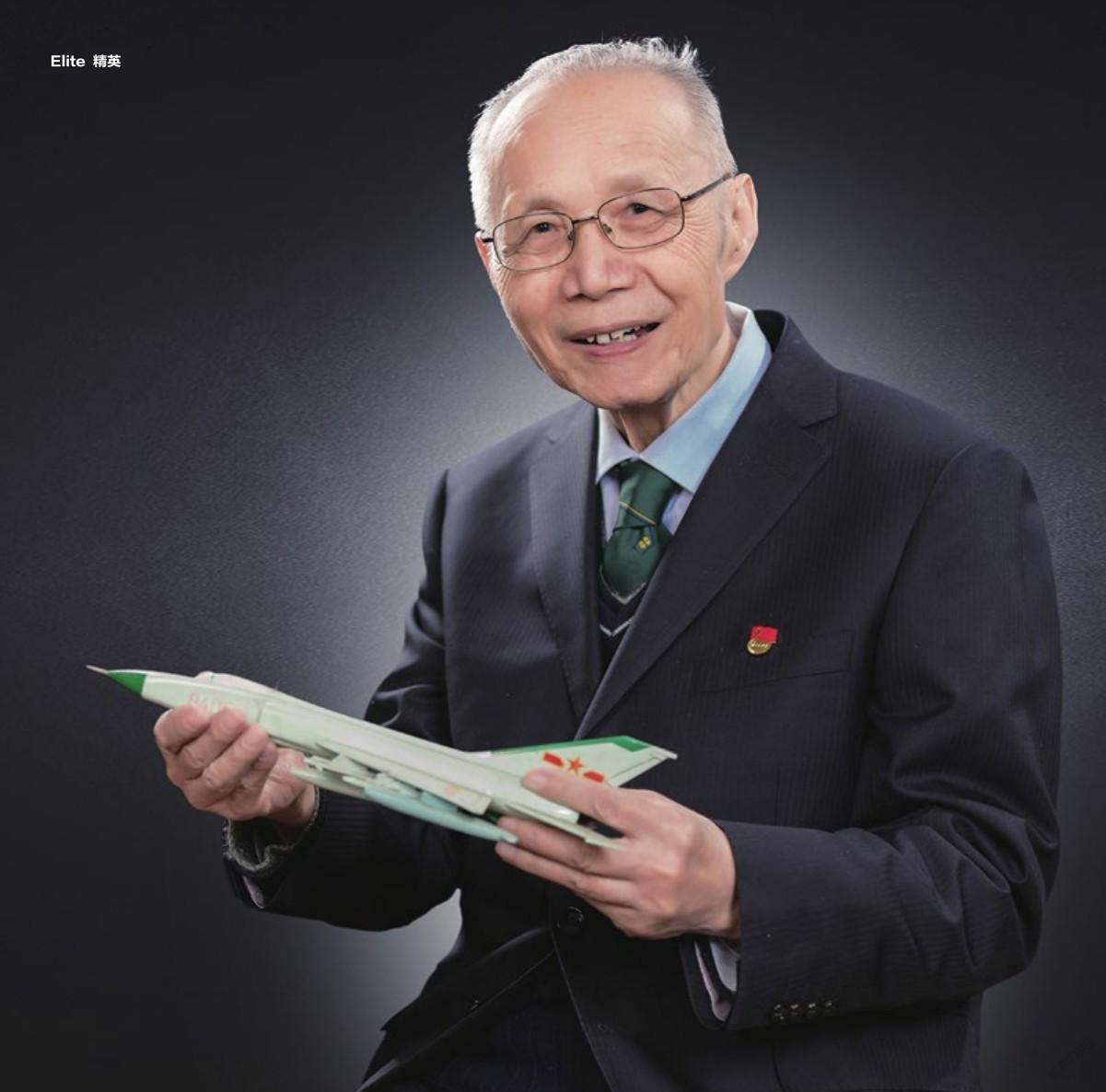

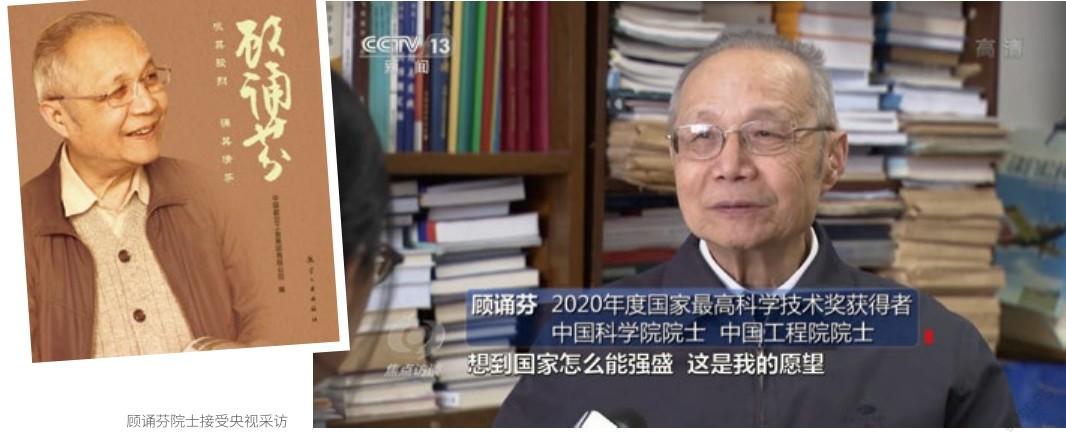

2021年11月3日,2020年度国家科学技术奖励大会在人民大会堂正式召开。备受关注的国家最高科学技术奖,授予了中国航空工业集团有限公司顾诵芬院士和清华大学王大中院士。作为航空届唯一的中国科学院、中国工程院两院院士,91岁的顾诵芬投入航空事业已经70年,并为中国航空事业的发展做出了卓越贡献。

令人意想不到的是,获奖之后在接受媒体采访的时候,顾诵芬的最大感受竟然是“惭愧”!不久前,他因为摔跤导致腰椎骨裂,不得不住院治疗。面对摄像机的镜头,他直言“你后面的事做不动了,坐上轮椅还能做多少事?”简单一句话,体现出了这位老人鲜明的个性,以及对于工作的无比热爱。

回首顾诵芬院士70载的奋斗历程,可以看到他作为一个航空人,作为一名忠诚的共产党员,一生为了祖国的蓝天,攻艰克难、无私奉献的真实写照。

众所周知,国家最高科学技术奖是中国科技界的最高荣誉,每年授予人数不超过2名。从设立到如今,20年的时间里,有35位获奖者站上了最高奖的领奖台。以顾诵芬院士为中国航空事业做出的贡献,他此次获奖可以说是实至名归!

顾诵芬是享有盛誉的新中国飞机设计大师。他组织攻克了一系列航空关键核心技术,主持建立了我国飞机设计体系,参与并主持了多型战斗机的研制,开创了我国自主设计研制歼击机的历史,牵引并推动我国航空工业体系建设,培养了大批院士、专家等领军人才,极大地支撑了我国航空武器装备型号研制。

他是新中国航空科技事业的奠基人之一,也是我国飞机气动力设计的奠基人。他主持了歼教 1、初教 6、歼 8、歼 8Ⅱ飞机气动布局设计,奠定了我国亚音速飞机和超音速飞机气动力设计的基石,推动了我国气动力研究、设计基础手段建设发展。

他是我国航空科技事业的引领者。他从国家战略层面提出了大飞机专项、国家航空应急救援体系等多项发展建议,从航空武器装备体系发展层面提出了新一代战斗机、直升机等多项武器装备发展建议,从前瞻性、颠覆性技术方面提出了军事人工智能等一些技术群的发展建议,围绕航空强国战略等提出多项发展建议,均已被采纳并付诸实践。

顾诵芬曾榮获国家及省部级以上科技成果 20 余项,其中国家科技进步奖特等奖、一等奖、二等奖各 1 项,曾获全国劳动模范、全国优秀科技工作者、全国五一劳动奖章,唯一的航空报国终身成就奖等荣誉称号。

以上短短的几百字,概括了顾诵芬院士的经历和做出的卓越贡献。事实上,这么多的荣誉和成就背后,是他70年如一日的辛苦付出和忘我工作。

顾诵芬在航空事业耕耘70载,由于国防与航空工业的特殊性,直至 1978 年全国科学大会以后,因国家、军方、航空工业系统、地方政府多次的奖励、表彰,他的名字才逐渐进入世人的视野。

“功成不必在我”,他总是说,“党和人民给了我很多很高的荣誉。这些荣誉应归功于那些振兴中国航空工业的领导和默默无闻、顽强奋斗的工人、技术人员。”有多少型号饱含他的心血,有多少专家从他的知识和经验的宝库中得到教益,无法统计。经常会听到年轻的飞机设计师们说,“有顾总在场,我们心里就踏实了!”

1969年7月5日,歼8完成首飞。虽然首飞成功,但在跨音速飞行试验中出现了因气流分离导致的抖振问题。对于引起振动的原因,大家看法不一。顾诵芬大胆地提出通过观察歼8飞机飞行中,贴于后机身和尾翼上毛线条的扰动情况来对症下药,他提出要亲自上飞机观察歼8飞机后机身流场。

这对年近半百、从未接受过飞行训练的顾诵芬来说,是有很大风险的。而且因为姐夫黄志千逝于空难,他们家就立下一个约定:不再乘坐飞机。试飞员鹿鸣东得知实情,动情地对顾诵芬说:“生死观的问题对我们飞行员来说是早已解决的问题,只要能排除抖振,你们就不要考虑我,怎么飞我都干。”

顾诵芬决心已下,瞒着家人,登上了鹿鸣东驾驶的歼教 6 飞机。为了观察清楚毛线条的扰动,两机的距离间隔仅在 5 米左右。这样的飞行对飞行员和顾诵芬来说是一种很大的冒险。

凭着他们足够的胆量和勇气,经过三次在天空上的近距离观测,顾诵芬承受着巨大的身体负荷,终于找到问题症结。通过后期的技术改进,成功解决了歼 8 飞机跨音速飞行时的抖振问题,他和鹿鸣东也就此成为了无比亲密的战友。

杨凤田院士在《我心目中的顾诵芬》中写道,有一次顾总因为连日辛劳,不慎摔伤,伤势很重,昏迷不醒,连续抢救了 7 个多小时,睁开眼睛跟我说了一句话“(会)我去不了,你一个人去,到北京找老管(管德院士)。”就又昏了过去,他一贯把事业和工作放在第一位的这种忘我精神,影响了一代又一代航空人。

顾诵芬从不渲染自己如何伟大和高尚,即便是在《顾诵芬自传》里,也基本是在写他的同事,写他那一代航空人的故事。用自己一点一滴的小事,诠释了“航空报国”的精神。

在他的心里有国家、有航空、有飞机、有研究所、有团队、有老同事、有老朋友,就是没有他自己。他讲起来都是设计制造飞机的时候如何艰苦,哪位同志做出了重要贡献,没有他们的话飞机就飞不起来。他自己的功绩总是一笔带过、不愿多提。

他用将近一个世纪的人生经历告诉我们,共产党员应该是个什么样子;他用投身航空几十年的时光告诉我们,航空人究竟是个什么样子。

顾诵芬从小出身书香门第,天资聪颖,学业拔尖。投身航空事业之后,他将天赋、勤奮与刻苦融于一身,最终取得了今天的成就。这一点,对于如今的年轻人们来说,也是很有启发价值的。

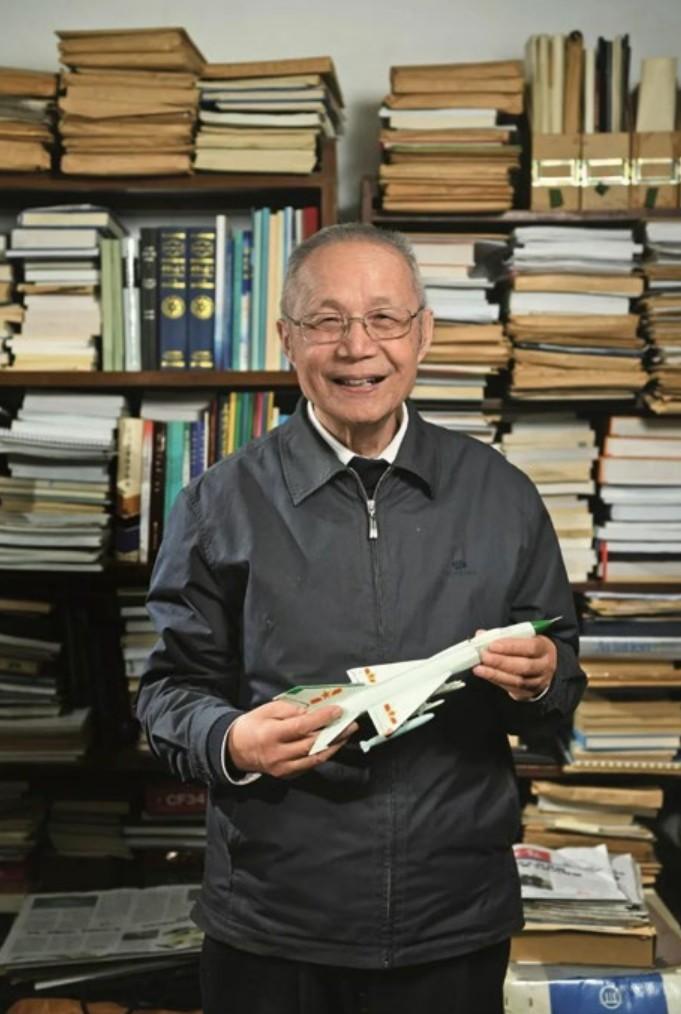

顾诵芬有爱读书的好习惯。认识他的人都知道,除了吃饭、睡觉、工作以外,他没有别的爱好,唯一的爱好就是读书,就连睡觉前洗脚的时候都要读书。

他大学专业学的是气动力,对气动力专业的驾轻就熟自不必说。他在担任机型总师后,很快掌握了总体、重量、外形、结构、强度、飞控、航电、环控、武器、电源电气、仪表等各个专业的技术知识,并且这些技术都不是简单的了解,而是深入地研究。

顾诵芬为了缩小我国航空技术与其他国家之间的差距,注重学习外语。他英语基础本就极好,加上工作后仍然坚持学习,口语、笔译等方面在全行业内都是首屈一指的,航空工业出国考察交流必有他同行。为了更好地开展工作,他又自学了俄语,亲自翻译和校对了大量的书籍和资料。为了拓展知识,他还自学了日语和德语。

中国工程院院士杨凤田回忆:“由于他博学强记,一些期刊都存记在他脑海里,他的脑子对资料的储存真不亚于计算机。使我感动的是每当我在工作中碰到一些技术问题找到他,他都能立即给出 NASA 或 AGARD 报告号,一查果真是要参考的内容。可以说在这一点上我们航空科研工作都没有一个人能超越他。”

中国科学院院士李天则赞叹:“大家都称他为‘活图书馆’。他所以有这个本领,一是他勤奋学习,抓紧一切时间读书;二是有惊人的记忆力,看过一遍全记住了。”

1965 年毕业的清华大学高材生孙卿说:“我到了所里,第一次听顾总讲课,他在黑板上写下一串长长的、复杂的气动力数学公式,完全凭记忆。我当时就感到惊讶,对他产生了由衷的敬意。像他这样的,我只是在大学里见到一次,听钱学森先生讲课。在以后的工作中,我所见到的工程技术人员中,不论名气有多大,从没有第二人。”

直到现在,他那个位于北京北苑陈旧的办公室,也仍然像一座“书的森林”。而年逾九旬的他还总能记得每一本书的位置、每一本书的内容。就在这样狭小简陋的环境里,他仍然敏锐地关注着国际航空前沿科技发展的动态,思考着航空未来的发展。

顾诵芬号召广大青年人多读书。他认为,首先是必须树立正确的革命人生观,建议熟读并牢记毛泽东同志的《纪念白求恩》、《为人民服务》和《愚公移山》,努力钻研《实践论》和《矛盾论》,这也是钱学森同志推荐给科研人员的。同时,要向榜样学习,要学习凯利?约翰逊、费多索夫院士以及徐舜寿、管德院士等的传记,认真学习他们钻研技术,不断创新的精神。

顾诵芬高龄时患癌症,经过两次手术后,身体非常虚弱。但他仍然坚持要求上班。人们仍能准时看到他坐在那一把硬凳子上,埋头书海,笔耕不辍。他说:“了解航空的进展,就是我的晚年之乐。我现在能做的也就是看一点书,翻译一点资料,尽可能给年轻人一点帮助。”

顾诵芬参加工作之时,恰逢新中国航空工业创立。可以说,他是我国航空工业70年进程的亲历者、参与者、见证者。如今,虽已鲐背之年,他仍奋战在航空科技战线。他践行了“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”的新时代科学家精神,践行了“忠诚奉献、逐梦蓝天”的航空报国志向,担当航空强国使命,把一切都献给了祖国的蓝天。