姚主教路边的孕妇

□ 文/洪砾漠

1937年8月13日,淞沪抗战开始了。14日拂晓,张治中率领的第9集团军向日军发动反击,中国空军的飞机协同地面部队作战……

日军的飞机在上海的空中盘旋,凶恶地呼啸,向大世界前面街道上的人群俯冲,投下了炸弹。巨大的爆炸声震耳欲聋,火光冲天,血肉横飞,尸体遍地。

徐家汇天主教堂附近的姚主教路的旁边,一个宅院门口,一个孕妇穿着月白色竹布长衫,带着一个7岁许的女孩,外出归来,已经买好了从上海到南京的火车票,预备次日进站上车。

夜深了。孕妇和丈夫马宗融共同的朋友靳以、巴金(李芾甘、李尧棠)、陈蕴珍(巴金女友)、索飞及其夫人和孩子等人来到孕妇租住的带院子的小洋楼房,协助孕妇处理租房事务;部分人预备次日护送孕妇和小女孩去车站。

朋友们心里明白:这一天夜晚是他们和孕妇及其女儿的最后一次相聚,此后天各一方,战争年代,今后能否聚首,显然不知道;打算马马虎虎在这里过夜。

大家谈起数天前大世界前面街道遭日军飞机轰炸的事情。孕妇说:“总算好!我们的熟人还没有遭到牺牲,这总是一件不幸中的幸事。我想我们不会死的,也不该死的……”

天气非常闷热。大家感觉战争和热天气令人心胸压抑。

朋友们将藿香正气水等防暑降温的药品和少量的盘缠赠送给孕妇。

次日早晨,孕妇一只手挽着一个大包裹,一只手牵着小女孩走出院门,走上停在路边的几辆黄包车中间的一辆。她的朋友分别走上其他黄包车。车夫们飞跑起来,向火车站奔去。

从此,姚主教路旁边,人们再也看不见这个孕妇和她的小女孩。老住户也陆续离开了这里,逃散了。

这个孕妇就是《生人妻》《阿牛》等小说的作者罗淑。

罗淑生前写作的《生人妻》《橘子》《刘嫂》《井工》《阿牛》《地上的一角》《鱼儿坳》等小说作品是中国清末民初四川产盐区社会生活的挽歌,是罗淑童年生活的经验和记忆的浓缩与再现。尽管她的作品受到她同时代友人巴金、李健吾、黎烈文、靳以等人的重视、推荐、编印和传播,却没有像沈从文、萧红、张爱玲等作家的作品那样产生广泛而深远的社会影响,我感到痛心疾首。每当夜深人静时,我想起罗淑生前身后事情,就会想起孟轲的一段话。

春秋战国时期的孟轲(约生于公元前385年—?)在《孟子》的《告子(下篇)》中说:“人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。”

对于罗淑来说,她生于忧患,却不是死于安乐,而是死于疾病,英年早逝,在世界上只活到35岁。她活着时,不仅内忧外患多,而且她和丈夫马宗融总是怀才不遇。

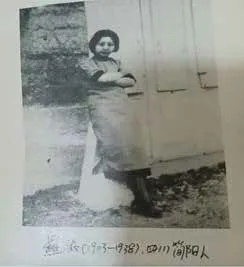

马宗融(1892-1949),回族,翻译家。夫人罗淑(1903-1938)……1929年,巴金结识马宗融……

马宗融和罗淑(世弥)就是马小弥和马绍弥姐弟俩的生身父母。

巴金1982年1月29日写完的《随想录》第76则《怀念马宗融大哥》一文开头说:“罗淑(世弥)逝世后11年,她的丈夫马宗融也离开了人世。他是按照回族的习惯,举行公葬仪式,埋在回民公墓的。宗融死于1949年4月上旬,正是上海解放的前夕,大家都有不少的事情,没有人拉住我写悼念文章。他的两个孩子住在我们家里,有时我同他们谈过话,静下来我的眼前便会出现那位长兄似的友人的高大身影……”

罗淑原名罗世弥,四川省简阳市(现成都市简阳区)人,1903年出生。

罗世弥的父亲罗树屏在简阳石桥井(乡)老马湾经营熬盐的“聚兴灶”,有六七口盐井,平常雇十六七个工人干活。盐井很深,深入地下二十多丈,井口很小,只能容纳碗口大小的竹筒伸入井里汲取盐水,将盐水倒入井口旁边盛盐水的大盆里。竹筒是一截截连起来的,外面缠绕着绳子,绳子的另一部分缠绕在井口旁边的一个有固定转轴的木质辘轳上,盐工(农民身份的男人)赶着一条牛拉着辘轳顺时针转动,带动绳子,就可以将空的竹筒慢慢插入盐井深处,等待竹筒下面的一截灌满盐水,又将牛赶着走,拉着辘轳反时针旋转,让竹筒从盐井里缓慢上升,直到竹筒下端升出井口,盐工就让牛停止走动,将竹筒里的盐水倒入井口旁边的盐盆。如此周而复始,反复制作。另外有工人负责利用柴火和粉煤在盐锅下面的灶膛里烧火,熬盐。

盐工们的生活非常艰苦,住在山坡上的盐井旁边的简陋工棚里,用稻草铺在泥土地面上,当作床铺。有的盐工因为日夜操劳过度,导致出事故,如手、脚、头、脸以及身体的其他部位被盐锅里滚烫的盐水烫伤,甚至掉进盐锅里被烫死、淹死。

盐工们的工资收入极其少,往往从盐井的账房先生手中预支工钱,拿到附近街道旁边的酒店喝酒、赌博,享一时之乐。有的盐工还逛窑子,和暗娼相好。

“聚兴灶”附近农村里的农民生活也极其艰苦,田地里的收入要大部分交给地主,家宅旁边栽培的橘子树,秋天橘子成熟了,自家人舍不得吃,廉价地卖给果贩子。有的农民衣食无着,便到盐井上当工人,依然食不果腹、衣不蔽体,过着苦日子。

产盐区内的人事斗争非常复杂,存在工人与账房先生、工人与工人、账房先生与盐贩子、灶户与灶户、工人与执法(管理)人员、执法人员与附近偷盗盐水的农村人、盐贩子与执法人员等重重叠叠的矛盾,以致出现打架、斗殴、死亡等现象。

年幼的罗世弥生活在产盐区,虽然是灶户主人(老板)的女儿,和她的哥哥罗世安(1899-1987)一样,从小就目睹着盐工(井工)和农民生活的惨状、劳动的辛苦状态,感受着社会底层工人和农民在生活挣扎过程中表现出来的忠厚、淳朴、善良品质,幼小的心灵里,很早就播下了对受苦人深深同情的种子。

罗世弥的父母虽然是灶主,却时时受到同行和官僚的欺压,往往忍气吞声,节衣缩食,将钱用于子女读书,把希望寄托在子女身上,希望子女将来学有所成,可以在外面独当一面,显亲扬名,以便使灶户们扬眉吐气。因此,罗世安有机会到成都上中学,与马宗融是同学。马宗融因此认识了罗世安的妹妹罗世弥这个小姑娘。

第一次世界大战后,1919年2月,罗世安和马宗融为了寻找救国救民的真理,一起赴法国勤工俭学。

罗世弥幼年在乡间读过私塾。她的父母见她天资聪颖,文笔清新、自然,便把她送到成都第一女子师范学校读书。她是第十班的学生。这个学校当时办学已经很开明了,教师向学生讲授物理、化学、数学、外语等知识。但是,学校也有一些保守势力的校董和教师,在国文课上,依旧让教师向学生讲《左传》《论语》等古典作品。五四运动后,随着新思潮的高涨,《新青年》《小说月报》等进步的白话刊物(杂志、报纸)传到了成都。罗世弥如饥似渴地阅读、思考,在新思潮的熏陶下,成了一个反对军阀统治、反对封建主义旧文化的新女性。

马宗融在法国留学和工作了八年,经常给在四川读书的罗世弥写信,吐露心声。马宗融大概于1928年回国,先后在成都、上海谋生。

我现在将罗世弥的一生当作一部多幕话剧,应该让李尧林(字芾甘,笔名巴金)上场了,巴金在《怀念马宗融大哥》的一文中说:

我第一次看见马大哥,是在一九二九年春夏之际的一个晚上,当时我熟悉他的名字,在杂志上读过他翻译的法国短篇小说,也听见几个朋友谈到他的为人:他大方好客,爱书如命,脾气大,爱打(抱)不平。我意外地在索非家遇见他,交谈了几句话,我们就成了朋友。他约我到离索非(我也住在那里)不远的上海大戏院去看德国影片《浮士德》。看完电影他又请我喝咖啡。在咖啡店里,他吐露了他心里的秘密:他正在追求一位朋友的妹妹,一个就要在师范学校毕业的姑娘。她哥哥有意成全他们,他却猜不透姑娘的心思,好些时候没有得到成都的消息,一天前她突然来信托他打听在法国工作的哥哥的近况,而且是一封充满希望的信!他无法掩饰他的兴奋,谈起来就没完没了,不给我插嘴的机会。我要告辞,他说还早,拉住我的膀子要我坐下。他谈了又谈,我们一直坐到客人走光,咖啡店准备“打烊”的时候,他似乎还没有把话说尽。我们真可以说一见如故,关于我他就只读过我翻译的一本《面包略取》(克鲁泡特金原著)和刚刚在《小说月报》上连载的《灭亡》。

1929年夏初,马宗融从上海回到成都,见到了已经从师范学校毕业的罗世弥。

罗世弥决定跟随马宗融赴法国去留学(读书)。离开四川之前,罗世弥将男朋友带回简阳石桥井的家里,与她的父母见了面。她的父母见马宗融思想进步,热情大方,虽然穷而寒酸,并没有鄙视马宗融,反而资助了一些盘缠让女儿和马宗融去法国。就这样,“聚兴灶”户的男女主人就送别了宝贝女儿罗世弥和马宗融。

1929年9月下旬,马宗融和罗世弥从成都经过舟车劳顿到了上海,先买好了赴法国的船票,再办理其他事务。马宗融预备到里昂中法大学工作。他俩上船前的头一天傍晚,去宝光里巴金和索非的住处,向巴金和索非辞行。

罗世弥和马宗融到了法国,找到了罗世安。初到法国的时候,罗世安带领妹妹罗世弥在巴黎游览了一次。逛完一些街道,罗世弥对哥哥罗世安说:“这里一样的朱门酒肉臭,路有冻死骨,不见得比我们简阳好……学成之后,我马上就回国去工作。”

1929年秋天,罗世弥和马宗融在里昂举行了简朴的婚礼。婚后,罗世弥在中法大学学习法语和法国文学。第二年,罗世弥和马宗融的女儿马小弥在里昂降临人间,给在异国他乡的小两口子带来了喜悦和欢乐。

20世纪30年代,中国内忧外患频仍:1931年,东北,“九一八”事变;1932年1月28日上海“一二八”事变……

罗世弥在法国一直怀念着苦难深重的祖国,一心要回国。1933年,罗世弥不顾哥哥罗世安、嫂子德莱沙等人的劝阻,与丈夫马宗融带着只会讲法语的三岁女儿马小弥,登上了回中国的轮船。船在海洋上行驶,迎来日出,送走晚霞,在黑夜中犁波辟浪前进。有一天,女儿马小弥抱着一只洋娃娃(玩具)到甲板上玩,洋娃娃被一个比她大许多岁的逞霸道的德国男孩抢去了。马小弥哭着回船舱找妈妈罗世弥。罗世弥大怒,对女儿马小弥说:“为什么让个德国孩子抢走你的东西?你要是不去夺回来,就不是我的女儿。”说完,“砰”的一声把马小弥关在船舱门外。马小弥在妈妈的鼓励下,鼓起勇气去甲板上找德国孩子要洋娃娃,双方你争我夺,不分胜负。这时,德国男孩的爸妈来了,批评德国男孩不讲道理。德国男孩自知理亏,才将洋娃娃让给了马小弥。马小弥反败为胜,回到船舱,受到爸妈的赞扬。其实罗世弥和马宗融担心女儿可能斗不过德国男孩,担心女儿会受伤,一直暗中监视着、护卫着女儿。

罗世弥和马宗融带着女儿回到上海。马宗融以教书的收入来养家糊口,业余搞点翻译。有一段时间,罗世弥到上海郊区南翔镇上的立达学园高中部教书。罗世弥带着小女儿住在立达学园里。罗世弥和学生关系融洽,亲如一家。她和学生一起在学园自办的食堂里轮流做饭菜。一年后,学校搬迁了。罗世弥就带着女儿马小弥住进上海市区。再没有外出教书。因此,罗世弥很有怀才不遇于社会的感觉。

1935年,李健吾到上海教书,在拉都路(今襄阳路)北口附录地方租房子住,与住在拉都路敦和里的马宗融和罗世弥夫妇是邻居。李健吾1946年写的散文《记罗淑》中写道:

他(指马宗融)是老大哥,我是小兄弟,吃年夜饭,打麻将,谈他和宗岱兄打笔墨官司,谈他和卓吾哥哥在法国念书,尤其是谈小孩子,因为“老马”夫妇有一个非常可爱的小天使,只会说法国语,招惹大家喜爱……一句话,我们都是比邻而居的好朋友。大概不到半年光景,我们迁到真茹乡下去住,除去我们教员休息室会见“老马”以外,几乎很少看见他的太太,除非是在索非兄弟家里。

和“老马”一比,他的太太处处呈出明显的对照。身子不高,说起话来也不那样杀势汹汹,一切温文尔雅,细腻体贴,莫怪朋友们把她看作贤妻良母的表率。她不大在谈吐之间流露才情,如大多数不凡的女留学生,然而有说有笑,大大方方,好象(像)一个永远亲切的姊妹。她说些家长家短,没有什么高深的道理,让我明白这里有着一颗澄明的女性灵魂。没有一丝丝假,不造作,也不愚騃,平平常常,亲亲热热,正因为这样,她的人世的知识不惊人,却相当厚实……

上述引文中的“真茹”,今作“真如”。

1936年9月1日上海良友图书公司总经销,巴金、靳以合编的杂志《文季月刊》第一卷第四期在上海出版,目录页是竖行排印的,其中散文《怀素園》是李霁野写的,短篇创作(小说)5篇,篇名和作者如下:

圑 聚 丁 玲

生人妻 罗 淑

一 天 葛 琴

侣 伴 张天翼

强行军 蒋牧良

罗淑是谁?上海、北平、青岛、济南、成都、武汉……凡是《文季月刊》发行到地方,读者们读了《生人妻》,都要打听作者罗淑是谁?

《生人妻》叙事语言明快,悬念和伏笔丛生,故事情节不复杂:一对破产的青年农民夫妇被生活所逼迫,丈夫让妻子改嫁给胡家堰塘的单身汉胡大;“生人妻”还不堪忍受胡大的弟弟小胡调戏,新婚半夜里逃跑了,经过一座桥,摔到桥下的乱石堆中昏迷过去了……

上海的文学圈子里的人逐渐知道罗淑是编者之一巴金给罗世弥想出的一个笔名,《生人妻》作者就是李健吾的同事马宗融先生的太太罗世弥。

短篇小说《生人妻》算是罗世弥(罗淑)的成名作。

1936年冬天,马宗融在上海接到广西大学的聘任教职半年的聘书,不知道半年后还能不能在广西大学待下去,只能做短期的打算:他带着妻子罗世弥和女儿马小弥去桂林,让巴金搬到拉都路敦和里来住,替他们看守租住的房子。

1937年6月10日,罗世弥在桂林给巴金(芾甘)写了如下的一封信(马宗融在信上写了旁批、附言):

芾甘:

寄你的航快收到了没有?

西大事现在决定了,所有本期教员一概聘留,一年的事想来没有问题。文学系因要招新生,老马需留桂林办理一切,不能返上海。上海的事不能不去结束,书籍要找地方寄顿,他不能分身,只有我单独跑一躺(趟)。重道他们约定走香港,我因那面路裡较远,带着一个孩子,大热天怕她受不住,所以要走湖南,日子可以省,力也少费点。老马想送我到武昌(或)九江,倘若有同行的人,他也许就不送我了。我至迟七月初一定动身,到时再给(你)一信,能来接我一下顶好。为我个人打算,我想到上海以后就去找书教。这里的生活,我太不习惯,许多地方叫人头疼。【马宗融旁注:汉口船坐定后,当有一电(报)给采臣转你,文化生活社有电报掛号否?】【胡说!你一定不赞成(罗淑在上海教书)!嗯?芾甘?——马】

还有这许多年我和老马一直没有分开过,对于现在这种生活的形式,我是十分厌倦了,能分开一些时候对我们两人是很好的。我的意见老马顶反对,这几天正在商量我再来不再来的问题。你还在上海么?河清及老毕的信都收到,请你把我们的形情告知,他们的朋友也通知一声。广西你一定来吧,已经给(你)预备了一间房子。文章又搁下来了,请你不要生我的气,我早点寄来就是。请告曹妈我同妹妹就回来了。祝好

世弥 六月十日

请注意旁批为盼。融

假后我或许回沪一行。我们大家同路闹热。万一去不开,你同她们一道来,岂不正好。房子我们仍独住下,绝无妨扰。融附言

上述这封信是我2019年11月28日(沈从文先生诞辰117周年纪念日)在上海淮海中路1413号徐汇区艺术馆参观“温暖的友情:巴金与友朋往来手札展”时亲自抄录的,原件是竖行书写的,钢笔字,马宗融旁注也是竖行的。信中最后一段中的“河清”指黄源(1906-2003),笔名河清、澄清等,浙江海盐人。

由罗淑(罗世弥)写给巴金(芾甘)的这封信和她的丈夫马宗融加了的旁注和附言,我可以判断罗淑和丈夫在桂林可能已经存在口角现象,思想感情有些不合。这主要是生活重担的压力造成的事情。不过,罗淑与马宗融的感情矛盾没有萧红与萧军1936年在上海时期的矛盾那么尖锐。

巴金1982年1月29日写完的《怀念马宗融大哥》中说,1937年“暑假他们果然践约归来。他们做好了计划:罗淑留在上海生小孩,马大哥继续去桂林教书,过一段时期他们全家搬去,定居桂林。他们把敦和里的房子让给朋友,另外租了地段比较安静的新居。”由此可判断:罗淑和马宗融一起带着女儿马小弥从桂林经湖南、湖北再乘船回上海的。

黎烈文1938年5月2日于福州写作的散文《关于罗淑》写道:

是去年暑假,战事发生前一个多月,宗融夫妇带着小孩突然转回了上海。在山水甲天下的桂林住了一年(应为半年——砾漠注)的罗淑,虽然经过长途劳顿,我觉得她的面色比从前还好了一点。她一见面就郑重而又热切地告诉我:她已经代我找到了一个续弦的对象。她说为使小孩得到良好的教养,我是必须续娶的。我虽笑着辞谢,她却说得愈加严肃,而宗融也在一旁附和着,弄得我几乎无言可答,后来虽因我意兴消沉没有成为事实,但良友的关切,我是时时感念的。

宗融回广西后,罗淑因为有孕,留在上海就医,她在法租界姚主教路租了一所有着一个小小庭院的幽静的房子,她预备在那里努力工作,尤其是在创作方面,她有许多计划。一班朋友也都因为她得着那样好的环境,替她欣幸,相信她在文坛不久定有比《生人妻》还要可喜的贡献。哪里知道寇氛日亟,上海近郊转瞬成了战场。罗淑在她那幽静新居还没有住到一月,就追随她的丈夫到广西去了;后来因为宗融突然在广西失业,他们一家人便转回了故乡成都,而罗淑竟以生产之故,在那儿结束了她的最有希望的前途。

1937年7月7日,卢沟桥事变后,日本军队大规模进攻中国的领土……8月13日,上海陷入了战火之中。罗淑带着女儿马小弥在“八·一三”战争开始之后乘火车离开了上海。靳以在《忆罗淑》一文中追忆:

到她(罗淑)走的时候我们一齐送她(和女儿马小弥)上车站,人很多,我们只能在栅栏那里和她握别。我们象(像)失去了什么似的走回去,每个人怀了一个空虚的心胸,炮声和机关枪声正断续地响着,头顶上的空中正有几架日本的飞机在盘桓,象(像)一群觅食的饿鹰。那时候我忽然记起她(罗淑)在大世界前落炸弹之后和我们说的话:“总算好!我们的熟人还没有遭到牺牲,这总是一件不幸中的幸事。我想我们不会死的,也不该死的……”我恐惧地想到也许她乘坐的列车会遭到残酷的魔手,或是我们被落下的一颗炸弹完结了生命。很可庆幸的是我的一切想头都属空幻。我们知道她经过千辛万苦的跋涉,终于和宗融回到了故乡……

1938年2月,罗淑在成都生下儿子马少弥(又作马绍弥),患产褥热,住进医院,18天后不幸逝世,年仅35岁。

马小弥述《万金集——来自巴金的家书》(上海市国权路579号复旦大学出版社2013年7月1版1次印,定价32元人民币)附录三《巴金伯·妈妈·〈何为〉》一文介绍说:

1928年,巴金伯在巴黎塞纳河畔的书摊上发现一本俄国车尔尼雪夫斯基写的《何为》法文节译本,立刻买下,准备和另外两篇文章一起编成一本描写旧俄新女性的书;却因为忙于小说《灭亡》的创作,停止了这本书的翻译。直到1936年他在上海整理旧书时发现了这本《何为》,大喜,拿给我的妈妈罗世弥看。妈妈表示愿意译,一个多月就完成了。巴金伯非常高兴,细细地替她校对、修改……妈妈去世后,巴金伯将原稿装订成册,加以蓝色硬壳封面,并用钢笔写上“何为,巧尔勒雪夫斯基著,罗淑译,巴金藏(盖巴金藏书章)”的字样。

这本书被列为《文化生活丛刊》第十一种,1936年4月由文化生活出版社初版发行,5月再版。解放后,在妈妈逝世十二周年之际,巴金伯又于1950年把译稿交给平民出版社重排再版,还加上了原著中的八幅插图。

在北京出版的《新文学史料》1983年第3期刊载了马小弥写作的传记《罗淑小记》。我没有阅读这篇“小记”。《万金集——来自巴金的家书》第89页刊载了杂志的封面和“小记”第1页的照片。我由此照片上的文字知道:罗世弥1903年12月19日(清光绪二十九年农历癸卯年冬月初一日)生于四川成都,9岁时随家人移居简阳县城北20多里的老马湾;她的母亲是父亲罗树屏的继室夫人;她有哥哥罗世安、弟弟罗世仪、罗世泽……

罗淑(1903-1938)与萧红(1911-1942)都是日本军队侵略中国的战争中最惨的冤死者,都在战乱中身怀六甲,挺着肚子,饱受颠沛流离之苦,都病死于疾病。她俩也有不同之处。罗淑比萧红早一年挺着肚子乘车从上海辗转湖北、湖南到广西,又转回四川成都。萧红挺着大肚子在1938年9月中旬与冯乃超夫人李声韵结伴乘船离开武汉;船到宜昌,李声韵因病大咯血,住进医院;萧红还是从宜昌乘船到了重庆。萧红病逝的时间比罗淑迟4年,依然是日本人发动战争的冤死者。

罗淑和萧红的人生轨迹尽管不同,但是她俩都是在清末民初内忧外患的社会环境中度过了短暂的一生,都是英年早逝!诅咒战争发动者日本军国主义者!

孟轲说:人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻……然后知生于忧患……

罗淑(罗世弥)真的生于忧患,一生怀才不遇,耿直善良,而终于死于疾病!然而,她并没有白白地过一生,为后世留下了一本《罗淑选集》(四川人民出版本1980年10月1版1次印,定价0.71元)、一本译著《何为》(现在通常译作《怎么办?》)……

罗淑的《生人妻》《橘子》《刘嫂》《井工》《阿牛》等小说是旧时代的挽歌,连同她的生活经历、思想光芒、人格魅力将来还会被人重新发现、重新关注的。

1937年“八·一三”淞沪抗战开始以前,上海徐家汇天主教堂附近的姚主教路的旁边,一座小洋楼房的小院子里,住着一个孕妇,带着一个7岁许的小女孩,深居简出,预备在待产期间写点什么……