张问彤及其《饮杜诗文集》

田文斌

(陕西理工大学 人文学院,陕西 汉中 723000)

清代遂宁张氏家族乃是蜀中延绵两百余年的第一望族,先后出现了“遂宁相国”张鹏翮、“清代蜀中诗人之冠”张问陶这样的大家,以及张烺、张懋龄、张勤望、张顾鉴、张问安、张问彤等一众名家,他们的生平经历可见于清代史料传记中,所作诗文也流传至今供后世品鉴。值得一提的是张问陶、张问安和张问彤三兄弟合称“遂宁三张”,兄弟三人中张问陶诗书画三绝,名满天下不必赘述;张问安工诗善书,著有《亥白诗草》通行于世。唯张问彤,清史传记里对他所论无多,家乘谱牒的记载也志之甚微。笔者今年于四川省图书馆有幸借阅张问彤的《饮杜诗文集》,遂将此书略作介绍,以供学界同仁参考。

一、张问彤生平事迹考

张问彤(1768-1832),字受之,号饮杜,清代潼川府遂宁县(今四川省遂宁市)人,著有《饮杜集》传世,问彤为张问陶(号船山)、张问安(号亥白)的从兄弟,三人以诗并誉,世称“遂宁三张”。续修本《遂宁张氏族谱》载:“张问彤,字受之,一字锡功,号饮杜,张万第十三世孙、张鹏翮弟张鹏翼玄孙、张顾琏子,与亥白、船山为从兄弟。生于乾隆三十三年(1768)五月十三日,卒于道光十二年(1832)六月初一日。”[1]

《饮杜文集序》云:“解元张饮杜征君,少受知于张鹤坪太守……后鹤坪移守洛中,先生与偕,交游益广,见闻益多。”[2]1年轻时的张问彤便崭露头角考中乡试第一,得到了知府张鹤坪的赏识,他对问彤有知遇之恩。后问彤与张鹤坪一起去了洛阳。张鹤坪何许人也?据光绪新修《潼川府志》载:“张松孙,江苏长洲县监生,四十八年(1783)九月任(潼川府知府)。”[3]又“张松孙,字鹤坪,江苏长洲人,乾隆乙巳(1785)官潼川府知府创修府志。潼川自雍正十二年改州为府,无府志,绝续之交能举废,坠其苦心,实不可没云。”[4]嘉庆《四川通志》载:“张松孙,江苏长洲监生,乾隆四十八年(1783)任潼川府知府。”[5]可知张鹤坪即潼川知府张松孙,故称太守。乾隆五十年(1785),张鹤坪决心重新纂修一府八县志书,他在一篇序中写道:“乾隆癸卯(1783)秋,奉命典郡梓州。于教养之事,次第兴举,见一府八县,志乘阙略,遂以重修为己任。”[6]12可见此人为官能力出众,善于统筹全局,又极其重视地方文史的保护和文化的传承,在他的带领下,张问彤也参与了四川多个县志的编撰,如下所示。

乾隆五十一年(1786)丙午,张问彤在潼川知府张松孙的带领下,与乡绅仕宦合力纂修《三台县志》《射洪县志》《盐亭县志》《乐至县志》《蓬溪县志》《安岳县志》六志,问彤皆作校刊工作。六志开篇皆有张松孙所作序,里面记述了他修志续史的过程和想法,其意义自不待言。

乾隆五十二年(1787)丁未,同样是在张松孙的主持下,张问彤与其他人共同承担了《遂宁县志》《中江县志》校刊部分的工作。

乾隆五十四年(1789)己酉,张问彤被选为拔贡,时年二十一岁。是年,张松孙因病奏请回籍调理,秋天张松孙调任河南永宁县(今河南洛阳市)任河南知府,问彤与张松孙偕行。洛中之行使问彤交游益广,见闻益多,作有《洛中怀古》。

乾隆五十五年(1790)庚戌春,张问彤二十二岁进京考试,但落榜。张松孙也于此年俢纂了《永宁县志》。

乾隆五十六年(1791)问彤与几位友人在洛阳偕行游玩,作有《辛亥七夕李杜寿宴诗》《和学海仿工部饮中八仙歌》《和董西坪席闲赋赠原韵并与座中诸子同作》等诗。

乾隆五十七年(1792)壬子秋,张问彤举乡试第一,人称解元张问彤。冬,从成都出发赴京师,向东出川,入重庆、湖北境走三峡水路,再经河南北上入京。作有《安居乡》:“山根牧养石根渔,北马南船总不如。堪笑太平书剑客,匆匆一饭过安居。”[7]6以及《发韩公寺至酆都二首》《望忠州》《马岭子》《祀灶夜作》《夔关役》《过荆州》等诗。

乾隆五十八年(1793)春,问彤入河南、河北作《新野别吴九成》《雨后发淇县遇风》《磁州》《邯郸》等诗。

乾隆六十年(1795)立春,张问彤从成都出发赴京以应恩科会试,作《立春发成都》:“别恨从兹始,长途逼岁新。一家知念我,今日更逢春。䌽仗明江影,晴光动马尘。交游纷少暇,相送绝无人。”[8]17此次问彤赴京北上走连云栈道。二月,川湘黔苗民发动起义,问彤经留坝马道时写下《马道闻警》《马道志喜》两诗以此表达心中所感。过河南时,卢荫溥(1760-1839,字霖生,号南石,山东德州人,官至军机大臣,历任各部尚书)督河南学政,临别时问彤作诗《寄别卢南石先生时督学中州》表达对南石先生督学河南的敬佩之情。之后他进入河北境作《投邢台宿》《雨后晓发新乐》《栾城道中》《真定野宿》等诗,于闰二月抵京参加会试,但以失败告终。五月,问彤老家移居遂宁北郭,有诗《移居北郭即事》。因明年有正科会试,故问彤未返蜀一直寓居京师。

嘉庆元年(1796)丙辰三月,问彤参加正科会试,然依旧落榜,问彤别京归蜀,后举荐孝廉方正,召廷试入等。这一年,湖北地区爆发了声势浩大的白莲教起义,后起义军愈演俞烈,战火蔓延至川、陕边境,使得秦蜀一带民不聊生,故问彤不得不暂留洛阳。经河南过密县,作诗《密县作》《自密县行嵩山麓遇雨投宿山下》。在抵达洛阳后,他作有《再叠前韵和愚亭》《醉后偶成》《城北虎行》《六月九日作》《闻蝉》等诗。其中《自都还家中留洛阳》诗云:“无多骨肉犹团聚,有限生涯任转蓬。再到旧游倍凄绝,还将倦眼送归鸿。”“风烟未隐重帏梦,兄弟都疑万里间。行李半肩书一纸,可能抵得此身还。”[8]7-8能体会得到问彤当时的无助以及对亲情的渴望,对家人的思念。六月寄信告知家人自己滞留在洛阳。是年夏,问彤病中抒怀,作《夏日病中感怀》抒发思乡之情。在困居洛阳这段时间里,邻人给问彤送来了家书,书中千字,字字珠玉,饱含的尽是父母对游子的担忧与关心,问彤也发出“骨肉辗转疎,浮名实愚人”的感慨。

是年秋,又作《愚亭生日有怀并寄立亭》《九日》《秋晚》等诗;冬,作有《冬夜与禹山弋林小酌》《雪后呈弋林》,前诗有句云:“有酒不饮奈愁何,洛阳城角非乡国。莫说江南与济北,我隔秦关归不得。”[8]12离家久远,思乡难免,但起义叛乱还未平定又无可奈何,心中不胜忧愁。对于此次起义,问彤也是感慨万千,作有《感怀》《遣愤八首》,《遣愤》诗云:“养痈遗患已深沉,慎勿空谈纸上兵”(其五),“从此一朝余一贼,犹堪计日望升平”[8]19(其五),“忧足伤人悲盛览,愁多轻死视元常。家书不到重经月,尤恐书来惹恨长。”(其七)“心肝不死忧家国,诗句无灵愧弟兄。白跖连林纷带甲,青山何地说归耕。”[8]20(其八)可见问彤忧国忧民之心。十二月十二日,问彤母亲生日,问彤远在千里为母亲写下祝寿诗,敬祝母亲安康。

嘉庆三年(1798)戊午,问彤再次赴京赶考,仍是北上走栈道入京,先到绵阳,穿剑门关,经马道、武关到凤县、宝鸡,再入陕州(今河南陕县),沿途作有《金山驿》《剑关人日》《滴水岩》《题壁》《武关纪事》《凤岭》《草凉驿即事》等诗,这些诗对研究蜀道文献具有重要的参考意义,诗中除表现秦岭的巍峨横绝和蜀道的高攀险峻外,还特别展现了白莲教起义战争的残酷,将当时惨烈的情景呈现在眼前,如“乱山影里马蹄多,骑士横挑马上戈。”“血染青袍冻欲冰,月痕清冷恨难胜。”“啾啾杜宇哭酸辛,昨夜孤魂昨日人。”[7]4这些诗与张问陶名盛天下的《宝鸡县题壁十八首》有着异曲同工之妙。

嘉庆五年(1800)二月,问彤弟张问莱(字寿门,船山、亥白季弟)将赴浙江任职,问彤作《送旗山弟官浙东》送别。

嘉庆十三年(1808)十一月十七日,问彤在遂宁得成都来的家信知去年七月亡一女,怀着悲伤之情回信安慰妻子。

嘉庆二十一年(1816)丙子大寒,张问彤为徐鑑(字香垞,顺天大兴县人,以庶吉士改官知县)的《音泭》作序,知徐鑑有《香垞奇胲》数种,《音泭》原名《音胲》,后易名《音泭》。序中张问彤自述:“彤少习土音,兼守师训,以为必有得矣。既而客游二十余年,所至聆其语,读其文辞,又少事洞庭郑世琪师,婺源胡韫川师……凡语言文字之间,无不慎持其出,惴惴乎若童子之于句读也,戛戛乎若周诰殷盤之佶屈聱牙也,非其习惯,自然稍易心焉。”[2]1此番论述可见问彤对音韵文字学也颇有研究和见解。

嘉庆二十三年(1818),问彤再度北征会试,经简阳、梓州(今三台)、梓潼,穿剑阁后入陕,过宁强、勉县,入河南境内经磁涧、崤山等地,最终入京考试。作有《简州道中》《梓潼晚起》《剑州柏树》《发勉县》《发磁涧喜晴》等诗。

道光六年(1826),问彤五十八岁,八月补什邡教谕,日以讲学为事。

道光九年(1829)己丑十月,问彤赴京都谒选。

道光十二年(1832),问彤任山西和顺县知县,“山西抚军多其为儒,恒留省垣以备访问,久之赴任,而疾革矣。”[6]636这一年张问彤患病告急,不久便与世长辞,在这之前还作有《将至运城喜晴即柬碧泉观察》《初夏即事》《送旗山弟官浙东》等诗。濡染于父辈兄弟间的诗文才华,沾溉于名宦先辈创下的功绩,张问彤受其影响一直恪守本分做好每一件事,尽管多次会考不中,也能一步一个脚印凭自己的努力获得官职,即使官位不高,也能任其职,尽其责,他秉承着先辈们的为官之道,勤恳为民,得到的不仅仅是山西抚军的认可,更是人民的认可。

李星根作《张受之先生传》云:“先生名问彤,字受之,文端公弟定远将军之元孙,与亥白、船山为三从兄弟,时有唱酬,然独以少陵为主,故自名其集曰《饮杜》,其精到处,虽起子美,九京亦无易。而不专一长,又好为古文词,兼冥心理学。”[6]636孙桐生《国朝全蜀诗钞》云:“受之少负隽才,举乡试第一,士论推重,七上春官不第,以荐孝廉方正,得官广文,未展其才,人颇惜之。”[9]从中也能窥得张问彤过人的才识和高洁的品格。《国朝四川儒林文苑传》于张问陶传后附张问彤简传:“又有问彤字受之者,甫冠领壬子解首,举孝廉方正,官什邡训导,擢知县,为两先生从弟。顾船山狂从人骂,受之则恂恂若处子,虽妻孥不见惰容,故其诗矩矱谨严,与船山异,而与亥白为近。著有《饮杜诗文集》,尝有句云:‘诗酒无灵愧弟兄’,知天伦乐事,为不减太白春宴风焉。”[10]上述以观,张问彤与其兄船山性情相异,而与兄亥白相似,诗作也谨严有度,不似船山诗风恣肆狷狂。

二、《饮杜诗文集》的内容与版本

四川省图书馆庋藏的《饮杜诗文集》共两册,分为《饮杜诗集》《饮杜文集》,里面收录了张问彤三十篇文和两百余首诗,《诗集》以题赠唱和、纪行咏怀、别友思亲一类的主题为主,体裁上五言、七言、歌行体诗都有所涉及。《文集》以公文为主,大部分是为他人祝寿作序,也有少部分为他人诗稿作序以及地方建置所作的碑记。

《饮杜诗集》卷一第一行上题“饮杜诗集卷一”,第二行下题“侄知雄”,第三行上题“遂宁张问彤饮杜着”,下题“受业刘培顗校字”,第四行下题“男知勔”。卷一包括了《厉志》《咏史》《长相思》《白头吟》《贫女欢》等共计130 首诗。卷一末尾上题“饮杜诗集上卷终”。卷二第一行上题“饮杜诗集卷二”,剩余卷首题署与第一卷同。卷二包括了《丙辰十二月十二日家慈五十一寿辰敬祝》《抒怀》《夏日病中感怀》《金山驿》等共计96首诗。卷二末尾上题“饮杜诗集下卷终”。《饮杜文集》共一卷,第一行上题“饮杜文集”,第二行下题“侄知雄”,第三行上题“遂宁张问彤饮杜着”,下题“受业刘培顗校字”,第四行下题“男 知勔”。文集包括《邑侯徐香垞先生音泭序》《跋涂琴舫邑侯存稿后》《玉皇观宇库序》《创筑洪山寺大堤碑记(代吉云轩明府)》等共30 篇文。从以上内容可知,《饮杜诗文集》是由张问彤的侄儿张知雄、儿子张知勔以及他的门生弟子刘培顗校字整理而成。

据《清代蜀人著录总目》《清人别集总目》所载,张问彤的著述有《饮杜集》《饮杜诗集》《饮杜文集》,其刊刻有《饮杜文集》一卷,《饮杜诗集》两卷。“《饮杜集》今存道光五年四川张氏刻本(川图)。《饮杜文集》一卷、《诗集》两卷今存重刻本(诸暨藏);嘉庆二十年至道光二十九年刻张氏三先生集三种本(国图)。”[11]光绪本《新修潼川府志》载:“《饮杜诗集》二卷,《文集》一卷,遂宁张问彤撰。”[12]2018 年南京大学徐雁平教授主编的《清代家集丛刊续编》付梓刊行,其中第一七八至一八零册收录的有遂宁张问彤的诗文集,此丛书影印的是中国国家图书馆馆藏的《饮杜诗文集》,据国图所注版本为嘉庆二十年(1815)至道光二十九年(1849)刻本。国图所示的出版年份当指《张氏三先生集》的刊刻时间。笔者所见到的版本据四川省图书馆所注为清道光刻本,没有说明具体的年份,由于未能见到国图所藏的《饮杜集》,所以无法断定两者是否为同一刻本。笔者访询得知四川大学图书馆、遂宁市图书馆也藏有《饮杜集》,蓬溪胡传淮先生影印了川大藏本里的序,可惜漫漶残损的地方较多,一些文字或模糊或缺失,不易辨认,幸川大所藏椠本其序言后署“蓬溪县蓬莱镇罗镒发刊”一列竖字,可知此书于蓬溪刊刻而成。笔者将影印的残页比对省图藏本,可以判断川大图书馆所藏本子与省图是同一版本。

省图庋藏的本子为两册,一册为《饮杜诗集》分上下两卷,一册为《饮杜文集》共一卷。该书左右双边、黑口、单鱼尾,半页十行,行二十二字,版心题“饮杜诗集”“饮杜文集”以及卷数、页码。封面分别题有书名“饮杜诗集”“饮杜文集”,诗集序后钤白文印“王检之印”和朱文印“式庵”;文集序后钤白文印“静山”,朱文印“谭言霭印”。然两册书扉页上并未署年代、刻地等相关的版刻信息甚为遗憾,所以只能从诗文集的序大概推断此书付梓的时间,现将诗集序、文集序附录于此并略作分析。

《饮杜诗集序》云:

饮杜与船山为从兄弟,于诗亦不辨轼辙。船山天才踔厉,价重鸡林;饮杜胚胎老杜,得骨得神,世鲜知者。船山狂从人骂,饮杜恂谨若处子,虽妻孥不见惰容,故其为诗矩度谨严,而笔力恣肆,气息渊醇雅,不愧古作者。兹款留余署,劝锓其稿,以未携行箧辞,爰抒数语,俾刻诸名山,传之奕世,而余亦得附名简端,莫非厚幸,并以见饮杜与船山固旗鼓相当,未易轩铚云。道光甲申夏年,愚弟王检顿首拜叙。

《饮杜文集序》云:

自制艺取士以来,学者于四书五经外,专攻八股,以博进取,古书、古文茫然也。解元张饮杜征君,少受知于张鹤坪太守,同其子愚亭交处切劘深挚,龆齓驰声。及春闱再踬,船山赠行诗有“归趁穷愁好著书”句,其期许可知矣。后鹤坪移守洛中,先生与偕,交游益广,见闻益多。时文外,刻期会课,古文策论及各体诗古,靡不赅洽,故发为文章,胎息两汉,出入唐宋元明诸大家,兼取众长,莫名一体。人但以名解元重先生,非知先生者也。晚以涂琴舫明府荐、征孝廉方正,非其本原,然于此见先生之原本至性,有真性情而后有真学问、真文章也。忆余纂修《省志》,服阕赴都供职,荐以自代,而坚辞不就,其高节尤难数觏云。兹门下士将刊其古文存稿,问序于余,其亦服膺先生教久而抗心,希古不规,规时艺以自囿欤,是可嘉也,爰叙而归之。道光乙酉秋,愚弟谭言霭顿首拜叙。

从《诗集序》中可知,王检(四川泸州人,官至山东按察使)于道光甲申年作序,所以《饮杜诗集》在道光甲申年(1824)已成书,而付梓时间当不会早于此年。文集序是谭言霭(四川安岳人,翰林院庶吉士、官至御史)于道光乙酉年(1825)写成,所以《文集》自然也不会早于这个时间刊刻,从文集序中也得知《饮杜文集》乃是问彤的门生收集整理的,再请求谭言霭作序。从两册书籍的装帧形式、封面、排版以及字体样式看,可以推断《诗集》与《文集》当是同一地方刊刻而成,且两册是合并庋藏,也应当是同一时间刊行,至少也是间隔不久相继刊发于世,此还有待考证。

三、《饮杜诗文集》与其他文献迻录之异同及补遗

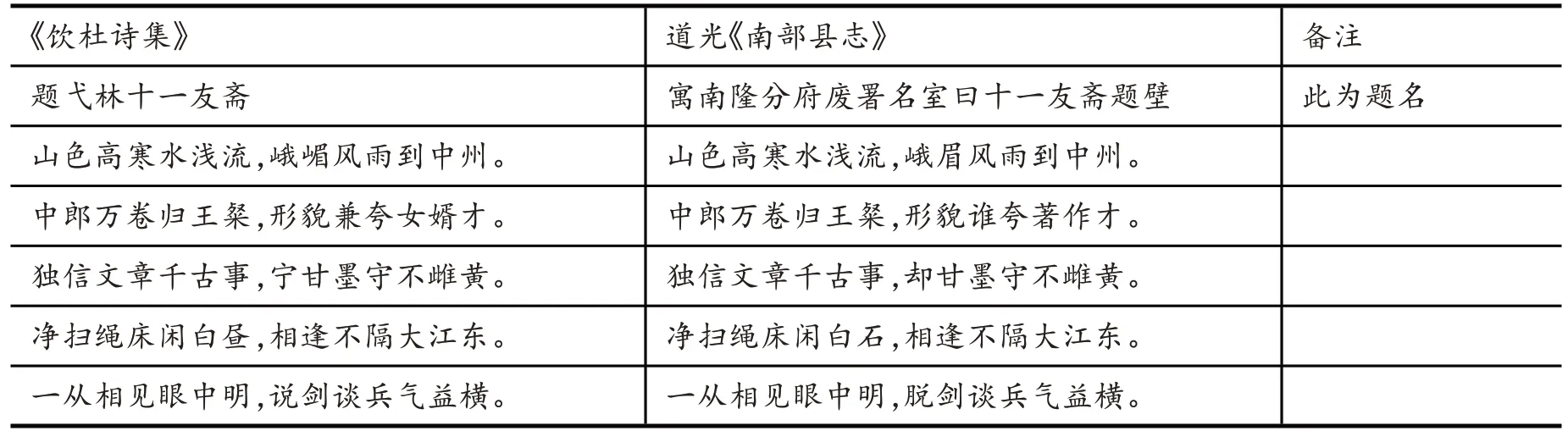

张问彤的诗文散见于各地方志和诗歌选集中,因时过境迁,其诗集与其他文献迻录有所不同。在光绪本《遂宁县志》卷五《艺文》以及民国本《遂宁县志》卷四《乡宦》载有两首诗《安居乡》《安居壩即事》;光绪《新修潼川府志》载有《梓州草堂春晚杂咏》两首,民国《剑阁县续志》九卷有两首《剑州柏树》《剑州大风》,与《诗集》里所载相比对后完全一致,可以推断各方志所载《艺文》对《饮杜诗集》的承袭。《国朝全蜀诗钞》卷三十三载有问彤两首诗《雨后晓发新乐》《武关纪事》,前一首诗与《诗集》所载并无二致,而后一首《武关纪事》有一处文字不同,《诗集》作“乱山影里马蹄多,骑士横挑马上戈”,而《诗钞》作“乱山影里马蹄多,壮士横挑马上戈”。道光三十年(1850)《南部县志》有一首《寓南隆分府废署名室曰十一友斋题壁》,此诗即为《饮杜诗集》卷一里的《题弋林十一友斋》,但所录有其异者,兹胪列如下:

《饮杜诗集》题弋林十一友斋山色高寒水浅流,峨嵋风雨到中州。中郎万卷归王粲,形貌兼夸女婿才。独信文章千古事,宁甘墨守不雌黄。净扫绳床闲白昼,相逢不隔大江东。一从相见眼中明,说剑谈兵气益横。道光《南部县志》寓南隆分府废署名室曰十一友斋题壁山色高寒水浅流,峨眉风雨到中州。中郎万卷归王粲,形貌谁夸著作才。独信文章千古事,却甘墨守不雌黄。净扫绳床闲白石,相逢不隔大江东。一从相见眼中明,脱剑谈兵气益横。备注此为题名

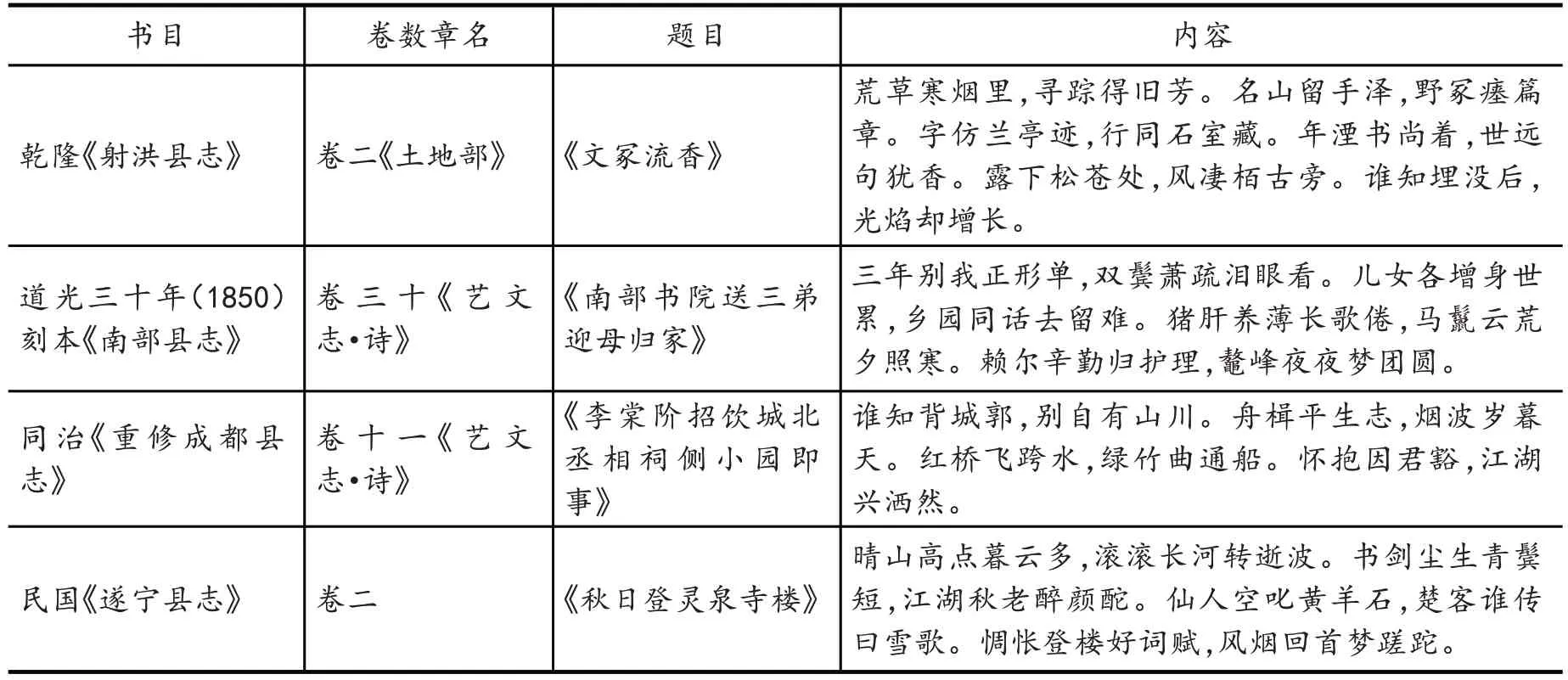

《饮杜诗文集》传世不广,当今最大的清代诗文著录合集《清代诗文集汇编》也未收录此集。今光绪、民国本《遂宁县志》以及孙桐生《国朝全蜀诗钞》里辑录了《饮杜集》的几篇诗文,胡传淮先生编著的《清代蜀中第一家——黑柏沟张氏家族》第五章《著述艺文》撮录了诗集中的六十七首诗,但上述所录只是管中窥豹,难以毕陈全貌。《饮杜诗文集》并非张问彤全部作品,尚有未收录者——集外佚诗佚文今见于一些地方志上,笔者辑得几篇,兹列表其下。

书目卷数章名题目乾隆《射洪县志》卷二《土地部》《文冢流香》道光三十年(1850)刻本《南部县志》卷三十《艺文志·诗》同治《重修成都县志》卷十一《艺文志·诗》《南部书院送三弟迎母归家》《李棠阶招饮城北丞相祠侧小园即事》民国《遂宁县志》卷二《秋日登灵泉寺楼》内容荒草寒烟里,寻踪得旧芳。名山留手泽,野冢瘗篇章。字仿兰亭迹,行同石室藏。年湮书尚着,世远句犹香。露下松苍处,风凄栢古旁。谁知埋没后,光焰却增长。三年别我正形单,双鬓萧疏泪眼看。儿女各增身世累,乡园同话去留难。猪肝养薄长歌倦,马鬣云荒夕照寒。赖尔辛勤归护理,鼇峰夜夜梦团圆。谁知背城郭,别自有山川。舟楫平生志,烟波岁暮天。红桥飞跨水,绿竹曲通船。怀抱因君豁,江湖兴洒然。晴山高点暮云多,滚滚长河转逝波。书剑尘生青鬓短,江湖秋老醉颜酡。仙人空叱黄羊石,楚客谁传曰雪歌。惆怅登楼好词赋,风烟回首梦蹉跎。

此外,光绪本《新修潼川府志》卷三十还载录了张问彤的一篇《召试浚导直隶河道策》;道光《乐至县志》卷十五《士女志》著录了一篇《张周氏节孝赞》;民国本《遂宁县志》卷七《学校》辑录了他的两篇碑记《创建龙翔书院碑记》《建修旗山书院碑记》;卷一《津梁》辑录一篇《青云桥记》。笔者浅陋,盖问彤尚有未见之作散佚于世,还望方家赓续。

四、张问彤与从兄之交游考

张问陶(1764-1814),字仲冶、柳门,号船山,四川遂宁人,被誉为清代“蜀中诗人之冠”,为问彤从兄,著有《船山诗草》二十卷、《补遗》六卷。张问安(1757-1815),字季门,号亥白,四川遂宁人,为船山兄长,问彤从兄,著有《亥白诗草》八卷,问彤与这两位兄长在蜀中皆以诗作著于世。三人在追求功名之际,相互勉励相互慰藉,唱和之作于诗集甚夥,这些诗作或抒怀遣兴、或相互勉励、或唱和游玩,或思人怀乡,题材多样都不约而同地体现了兄弟三人深厚的情感友谊。问彤与两从兄的交游情况在三人的诗集中犁然可考。

乾隆五十二年(丁未,1787),问彤十九岁。亥白已从汉阳归蜀,三十年的楚中生活,对生活在鲜有大江大湖的蜀地之人而言,是异常新奇的。亥白将自己于汉阳所见的水族之胜生动详细地告知了还未及弱冠的问彤,他在《亥白诗草》卷二《入蜀集》中写下七首关于此的诗,题为《雨夜对酒为受之述楚中水族之胜》,可见亥白对问彤无微不至的关心。

乾隆五十四年(己酉,1789)夏夜,张问彤与船山于遂宁重逢叙旧。此次是船山参加会试后落第归遂,张问陶在他的《出山小草》里有两首诗是关于问彤的夜话交谈——《夏夜与从弟受之话旧》《月夜与从弟受之卧谈》。问彤此时刚及弱冠,正是踌躇满志、欲展一腔抱负之时,在此次交谈中,船山并未透露自己落第后的失落沮丧,而是更多地抒发思乡怀人之情。他对问彤说到当年自己贫寒困苦的境状:“敝袍恰向隆冬典,枵腹惟拚尽日眠。”[13]98但同时也鼓励问彤不畏困苦逆境:“剩有大言相慰藉,饥寒从古铸贤豪。”[13]100他提到自己漂泊在外的思乡之情“秋深定作还乡计,卧听人间杜宇声。”[13]98“悲来客子心常苦,虑到家人梦亦劳。”[13]100也表达出自己因经纶事务与家人长期别离产生的愧疚之情“最恨年来家事迫,屡因簪笏误庭闱。”[13]98这一年问彤被选为拔贡,准备明年进京会试。

乾隆五十五年(庚戌,1790)七月,问彤入京考试,此时船山已经在京为官做翰林院庶吉士。可惜问彤名落孙山,船山在送别问彤归蜀时写下《送从弟受之归蜀》一诗:“何处牵来薄笨车,重阳才过便离居。迢遥故国千山远,潦草微名万里余。得失尽人皆不免,艰难似我更何如。送君忍作寻常语,归趁穷愁好著书。”“一门饥走各风尘,算我豪华有俸银。入世身闲仍爱古,承家心壮在能贫。秋来特苦多离别,梦里皆思伴隐沦。唱尽阳关无限叠,可怜犹是未归人。”[13]116一个中第,一个落榜,虽为不同,但都相同,心有所归,同是未归,读来凄怆。

乾隆五十六年(辛亥,1791)三月二十二日,张问彤与船山一行七人在洛阳同游樱桃沟,同游者还有徐尚之、董超然、柴雪桥、张复庵、张愚亭。问彤作有《和学海仿工部饮中八仙歌》《和董西坪席闲赋赠原韵并与座中诸子同作》以及《分韵得影字》《分韵得茶字》,这些诗中除了表达与志同道合朋友交往娱乐的喜悦,还抒发着自己壮志未酬的雄心:“莫言壮志终萧索,看把连鳌一钓收。”[7]5此时问彤二十三岁,一年后问彤于秋参加四川乡试,考中第一名。

乾隆五十八年(癸丑1793)船山作诗怀念当年在洛阳时携手旧游,还表达对问彤的赞扬鼓励:“旧梦迷离携手处,闲官消息受恩初。凭君为吊长沙傅,绛灌无文计本疏。”[13]258问彤亦作有《咏洛阳旧游》来怀念当时与众多友人一起游赏的欢愉,回想起当年胜地旧游,盛筵难再,恐怕如今已是兰亭过往,华亭鹤唳了吧。

乾隆六十年(乙卯,1795)闰二月,问彤与兄亥白来到京师以应恩科会试,是年船山也居京师任翰林院检讨,所以这一年三人交游频繁。闰二月二十一日,一友人送来螃蟹,几人一起饮酒尝蟹,兄弟之间难得举杯对饮也无怪乎船山会感叹:“百年兄弟多离别,此是团栾第几回?”[14]三月十六日夜,亥白、问彤会试出闱,兄弟三人与其他两位友人一同花下畅饮,甚是愉悦。四月三十日船山雨中排闷邀亥白、问彤同作:“他乡兄弟几时还,半榻残书午梦闲。长日闭门同听雨,隔窗疑有故乡山……难得人间风雨夜,一堂同对读书灯。”[13]313可见船山尤为珍惜兄弟间的情谊。五月十九日天大雨,问彤与船山、亥白众人一同饮酒。五月末炎炎夏日,三人又共使一灯读书。八月晦日船山闻雁感赋又邀问彤二人同作,诗中不变的是对故乡的思念。除夕前一日问彤与众人分韵作祭诗,船山有作《除夕前一日吴榖人前辈、王东林香圃、昆仲及亥白兄、受之弟集飞鸿延年之室祭诗醉后有作》以叙此事,像此类分韵作诗的娱乐活动在三人诗中常见,仅在乙卯年,亥白作有《邵屿春携酒过怀人书屋即席分韵得逢字同船山受之作》《八月廿一日王香圃携酒过飞鸿延年之室即席同金霁坪、王文雨、船山、受之分韵得一字》,船山作有《邵五携酒见访以“如逢花开”分韵,亥白得逢字,邵五得花字,受之得如字,予得开字》,惜问彤所作的分韵如字诗无所见。从这些唱和诗中可以窥探三人频繁的来往交游。之后会试,问彤、亥白皆落第,但明年将参加正科会试,故寓居京师未返蜀。

嘉庆元年(丙辰,1796)三月,亥白、受之参加会试,然均落第。亥白仍寓京师,受之归蜀。亥白作《送受之归里门》一诗为问彤送行:“失意当春后,临歧县别颜。风尘余渐悔,叹息汝能迟。白马氐人聚,黄牛峡路艰。传闻纷积虑,驻足念关山。”[15]98此诗除了勉励问彤,也是勉励自己,其中的离别之情与思乡之苦也表露无遗。是年白莲教起义爆发,战火弥漫在川楚陕边境,问彤无奈滞留在洛阳。十月,亥白也由京归蜀,在洛阳与问彤相聚,作《洛阳逢受之时愚亭立亭返吴门都不及晤》,诗云:“行己输君早,归翻较我迟。相看中道聚,还作故乡疑。梦冷千山雪,心清一卷诗。独怜吴会客,交臂失前期。”[15]102问彤作有《喜亥白至》一首表达与亥白重逢的喜悦。在如此动荡的环境下,兄弟二人能于洛阳重逢并相互照应,更能体现出亲情的珍贵,愈加珍惜彼此间的情谊。此外问彤还作有《雨夜怀亥白都门》:“胡为久不至,细雨复离情。雁尽空相送,天寒祇望晴。荒村今夜宿,何处一灯明。弟亦应归去,期君在洛城。”[8]13以此盼望亥白的到来。期间问彤与洛阳友人之间也赋韵唱和,作有《既留洛阳诗酒无虚日客中盛事不可不纪也同人分赋得胡字》等诗。

嘉庆五年(庚申,1800),白莲教起义军势如燎原,从蓬溪、遂宁至三台、乐至,所到之处皆是烽烟弥漫,大有势如破竹之情形,亥白在船山的建议下带母亲出川奉养,问彤即作诗《别亥白成都》以此向亥白告别。

嘉庆十二年(丁卯,1807)秋,张问彤寄信给任贵州道监察御史的船山,信中内容我们已无从知晓,但船山在记述这件事的诗中抒发的依然是对家乡的思念。

嘉庆十七年(壬申1812)秋,张问彤作诗《秋怀》组诗:“四十不求官,嗟嗟鬓欲斑。依人损高致,奉母近家山。幕府梧桐冷,军储转运艰。飞书夜属草,诗思几时闲。(谓亥白)”此诗说的是亥白平生,大有冯唐易老,李广难封之意。“闲官秋气味,十载奉京师。狂得时人骂,诗从外国知。车螯肥入市,霜鞠傲当篱。嗜酒无钱甚,惟应句益奇。(谓船山)”[8]4这首反映了船山得官不得志的境遇,写出了船山傲人的性情和过人的才气。两首诗表达的是对船山、亥白的思念。

五、结语

张氏三兄弟以“遂宁三张”齐名,但张问彤的诗文迄今未得到重视与研究。对他本人生平经历以及其诗文集版本流传、刊刻时间、诗文辑佚等研究还有待学者发掘考证。或许是由于他的诗文留存较少,诗文集流传不广,人们没有发现其诗文的艺术价值,故倍受冷落。虽史志谱牒的记载难以具知他详细的生平经历,但所幸受之先生有文集传世,庶几能让我们走进他的世界,了解他的内心。关于张问彤的研究以待学界深入探讨。