金融驱动甘肃中药材产业融合的发展模式分析

何 颖,裴文静

(兰州工商学院,甘肃兰州 730101)

1 中药材产业融合的内涵与外延

“十二五”规划时期,我国跨入中高收入国家行列,这段时期国家持续强化农业扶持政策,使我国农业经济得到高水平的发展。“十三五”规划期间,我国经济进入高速增长阶段,这段时期是我国全面建成小康社会的决胜时期,对农业经济的发展提出了更高的要求,但是在充足的农产品供应背景下凸显了资源环境承载能力的问题。“十四五”规划时期,我国的经济由高速增长进入了高质量发展阶段,随着经济高质量的发展,一二三产业之间的区分越来越难,各产业之间必然将实现高度融合。2018年甘肃省政府为发展壮大甘肃省的中医药产业,特印发《甘肃省中医中药产业发展专项行动计划》,再次强调了中医药产业事业融合发展的重要性和具体要求。

国内外学者对于产业融合已有了非常丰富的研究,国外学者ROSENBERG(1963)[1]是最早研究提出产业融合概念的。国内关于产业融合的研究主要集中在产业融合模式、产业融合路径以及产业融合的驱动因素几个方面。比如,杨霞(2014)[2]、尹光华(2015)[3]、孟春(2015)[4]等学者从融合模式方面进行产业融合的研究;黄蕊、侯丹(2017)[5]等人主要研究了产业融合的发展路径;姜长云(2017)[6-7]、郭军(2019)[8]等学者研究了我国农村一二三产业融合的驱动因素;曹祎遐(2018)[9]、姜峥(2018)[10]、陈学云(2018)[11]通过实证分析进行产业融合研究。

关于甘肃省中药材产业融合的研究主要集中在:陈强强(2017)[12]利用实证测度了甘肃省中药材产业的集聚水平,并分析了其驱动因素。近几年来,关于甘肃省中药材产业的研究大部分集中于区域性的中药材发展现状和发展策略方面,鲁金星(2019)[13]讨论了中药材产业如何达到助推精准脱贫的目的。

通过大量文献阅读后发现,对于中药材产业的发展研究更多的是关注其产业融合模式、产业发展路径以及中药材产业融合的驱动因素,鲜有学者从金融支持的角度分析中药材产业融合。尤其在地理位置以及经济环境比较特殊的甘肃省,为了中药材这一优势产业的发展壮大,金融支持是必不可少的,但目前有关这方面的研究目前还不是很多。

2 甘肃省中药材一二三产业发展情况

甘肃省位处黄土高原、青藏高原、内蒙古高原三大高原和西北干旱区、青藏高寒区、东部季风区三大自然区域的交汇处,共有土地面积42.58万km2,地域比较狭长、气候环境复杂多样。借助特殊的地理位置和自然条件,形成了较为分明的生态格局。受日照充足、昼夜温差较大、无霜期短等环境因素的影响,中药材产业成了甘肃省的一大优势支柱产业,也成了助力甘肃实现乡村振兴的重要支柱。

2.1 中药材种植已成规模

甘肃省现有中药材种类超过2 500多种,种植面积超过30.67万hm2,总产量超过120万t,截止2019年底标准化种植面积在12万hm2以上,甘肃省中药材的种植面积和产量已数年位居全国首列。当地已形成了以定西的黄芪、党参、当归为核心,并带动陇南、酒泉、庆阳等地区大面积的中药材种植区域。目前甘肃省的中药材种植面积已成规模,中药材品种已全覆盖,基本实现了全省范围内的中药材种植格局。

2.2 中药品生产初具品牌

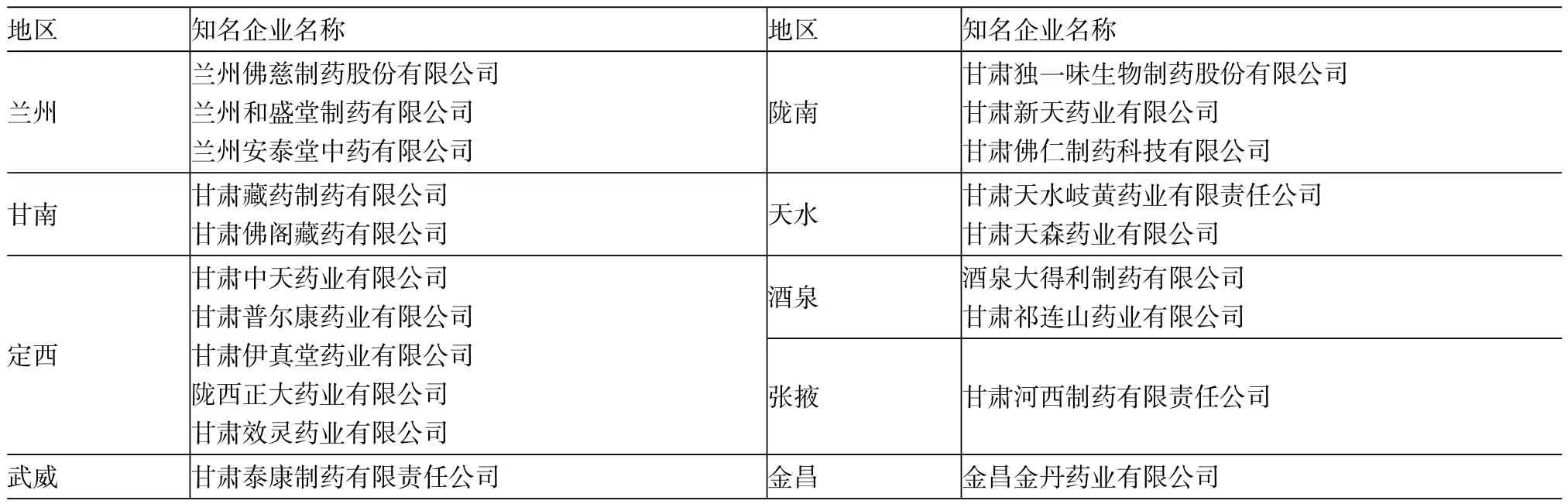

截止目前,甘肃省的中药材加工企业达200多家,其中规模以上的超过90家,获得药品生产质量管理规范(GMP)认证的企业有100多家,生产的药品主要以丸药、胶囊和切片、针剂为主,产值超1 500亿元。陇药加工企业已在甘肃省各地州市均有分布(如表1),基本形成了品牌效应。比如,兰州佛慈制药、奇正藏药等A股上市企业。但与发达地区相比,甘肃省中药品生产仍然比较传统,能够实现深加工的企业较少,且加工品种单一。

2.3 中药材产业软实力有待加强

目前,甘肃省已完成6个交易市场的建设,主要分布在定西市的陇西、渭源、岷县、民乐和武威市的武都以及陇南的宕昌县,并通过各大医院及社区服务中心的中医药项目库加强全省的中医药服务能力。甘肃省还通过22个中医药研发实验室、4个研究中心、6个中药材产业研发孵化园专门服务于中医药的临床研究。同时,对于中药材种子种苗的培育也在不断扩大,但是目前拥有的中药材种子繁育基地面积还远远无法满足优良种子繁育的生产要求。

3 中药材产业的融合模式分析

3.1 中药材产业融合的模式

在技术因素、市场需求的内在源动力和社会主体、国家政策的外在推动力作用下,我国的中药材产业在育种研发、规模种植、精细化加工和中医健康文化等方面实现了良好融合。根据中药材一二三产业的融合机理:第三产业的育种研发推动第一产业的规模化种植;第二产业对第一产业初级农产品的精细化加工提升中药材的附加值;同时,第二产业要借助第三产业的仓储、物流平台实行专业化营销;最终一二三产业实现相互融合,即将要实现的农旅融合。中药材产业的融合模式可归纳为技术驱动融合模式、电子商务带动融合模式和产业文化融合模式。

技术驱动融合模式是借助技术创新推动产业融合,就是把现代科学技术渗透到中药材生产的各方面,包括农业生产工具、中药材种子种苗的培育以及新型种植方式的提供、加工工艺的改进和仓储物流的更新升级等。借助第三产业的技术推动第一产业规模化生产基地的建设、第二产业专业化加工以及第三产业仓储物流的升级。

电子商务带动融合模式是中药材的初级农产品以及加工的饮片、针剂等药品借助互联网、物联网以及大数据等现代信息技术搭建的电商平台和物流渠道实现多渠道营销和信息共享。通过“农户+电商+市场”的模式拓宽了中药材种植户、中医药加工企业的有效销售渠道,并逐渐形成品牌效用。

产业文化融合模式是结合中药材生产地域的生态环境、中医药健康文化和休闲旅游于一体的产业推动模式。该模式通过整合中药材产业的优势资源,延伸产业链、打造中医药健康文化服务体系促进中药材生产区形成集种植、加工、健康服务和休闲旅游为一体的中医药文化圣地。比如,甘肃省庆城县建设了以周祖农耕文化为主题的周祖文化区和祖国中医药文化为主题的岐伯圣景景区。

3.2 金融支持产业融合的重要性

中药材一二三产业融合是以第一产业为基础,打破传统一二三产业界限,借助金融资金、衍生工具等金融产品整合中药材产业实现新业态发展。在乡村振兴背景下,实现产业融合是完成农村农业高质量发展的必然阶段。

金融支持产业融合是金融机构通过多种方式引导资源、技术、资金等在某一特定行业的各个产业之间实现最优配置,并起到风险管控的作用。对于中药材产业融合的金融支持来说,政府和金融机构需要根据产业的融合模式,通过提供信贷资金、保险供给、金融产品创新等方式助推一二三产业的融合发展。

从中药材第一产业的发展来看,要实现规模化、精准化种植,需充分优化中药材的种子种苗质量、需引进现代农业技术和先进农业工具、需大幅提升中药材产能,这些保障的实现最终落脚点是农业信贷资金和农业保险等金融产品的支持。

表1 甘肃省部分知名中药材加工企业名单

从中药材第二产业的精细化加工和专业化营销来看,无论是建设新的生产线、研发新的制药技术还是建设新兴销售渠道,在物联网、大数据时代都需要借助专业人才的支持。目前中药材发展能获得的资金渠道并不窄,但是如何引入与之产业相匹配的有效资金仍然需要金融工具的支持。

从第三产业的育种研发、仓储物流以及生态文化建设来看,金融更是中药材种植实现规模化、药品加工实现精细化、仓储物流实现专业化以及中国医药文化实现高质量升级的基本支撑点。

4 甘肃省中药材产业融合发展的金融需求

4.1 信贷资金需求

加快实现中药材产业融合,实现一二三产业间的相互渗透、协调发展就必然要从各产业自身层级的提升开始,但是从目前甘肃省中药材产业的融合现状来看,甘肃省的中药材产业融合还处在初级阶段,各产业、各环节的发展仍需要大量的资金投入。而且随着产业融合深度的加深,信贷需求还会向着大额、长期化发展,目前仅有的民间借贷、小额信贷远远无法满足中药材产业融合的需求,因此,随着产业融合的推进,甘肃省对于中药材生产区域的金融支持需求将会更高。

4.2 保险需求

中药材产业的原始形态是农业,所以中药材产业的融合发展是以农业为起点和落脚点的,但农业的发展受自然环境的影响会比较明显。中药材相比其他传统农业来说具有较长的生长周期,必然暴露在自然灾害中的风险概率就更高,而且中药材的需求弹性又相对较小,所以种植中药材的风险依然很大。为了稳定中药材产业发展,积极防范风险,中药材产业的经营主体对保险的需求会越来越强烈甚至成为常态化需求。

4.3 金融创新产品需求

随着中药材产业融合的不断发展,产业链的不断扩展、延伸,经济主体除了金融资金、保险产品等传统的金融需求外,还有资金结算、风险管理、中药材传统产业与保险、证券和期货的融合等等一系列除了传统存、贷、结算等之外的创新金融产品需求。要实现中药材产业融合发展的目的,即最终实现中药材多维度的产业价值,需要紧密结合大数据、5G等工具创新金融产品,最后优化中药材产业中资金的跨区域、跨产业流动中的资源配置。

5 甘肃省中药材产业融合发展的金融困境

5.1 专项信贷供给不足

甘肃省整体经济水平相对落后,尤其中药材产区的金融生态环境欠佳,使得中药材生产、加工和研发的资金投入严重不足,尤其定西地区的经济发展水平落后于甘肃省平均水平,虽然很多企业获得了GMP认证,但是很多企业还处在初级阶段。和其他中药材生产省份相比,甘肃省参与中药材产业信贷的金融机构不多,大部分信贷主体为风险偏高的合作社或家庭作坊。对于成本低的银行专项信贷几乎都要求有抵押或者担保,但农户能够提供的有效担保是非常有限的,这就很大程度上限制了中药材产业的信贷供给。

5.2 贷款期限与产业发展周期不匹配

随着中药材产业融合的发展要求,迫切需要长期、大额的金融资金支持,甘肃省受经济水平的限制,金融机构出于风险管控,提供的贷款大多以短期、小额为主。从中药材生产周期来看,短则半年,长则三年左右;从中医药生产到提供健康服务来看,提取技术和中医药文化的建设需要的周期甚至更长。显然,目前金融机构参与中药材产业的贷款期限与中药材产业的较长发展周期是不匹配的。

5.3 中药材保险产品保障不足

中药材保险属于农业保险的一种,甘肃省承保中药材保险的主要是人保财险、中华联合财险和国寿财三家,近两年增加了太平洋财险和黄河财险。农民主要投保纳入中央和省级补贴的药材品种,这在一定程度上限制了中药材种植户的投保品种。另外,中药材的种植周期较长,尤其甘肃省地形狭长,群众居住比较零散,保险公司的理赔环节难度相对较大,理赔成本较高,因此,保险公司参保的积极性不高。另外,中药材保险的保额并不高,无法满足农民的保障需求。

5.4 金融产品创新滞后

中药材产业融合发展过程中针对不同的经济主体、不同的中药材生产品种、不同的生产阶段对金融需求的程度存在较大差异。这种多样性、区域性和层次性鲜明的金融需求,为能更有效地适应中药材产业融合发展的要求,迫使金融机构必须不断进行创新金融产品。尤其在融资方式、融资渠道和融资期限结构方面要不断创新,才能有效解决目前金融机构提供的金融产品单一、贷款期限不匹配以及中药材经济主体贷款获取难度大的问题。

6 金融驱动甘肃省中药材产业融合的策略建议

6.1 创新抵押担保方式,加大种子种苗育种投入

甘肃省地处三大高原的交汇处,受地理环境和气候变化的影响能够种植的中药材种类较多,虽然也形成了独具特色的道地品种,但是种植规模并不是很大,没有形成规模化、专业化的种植特色。究其原因,很大程度上是受种子种苗的限制。中药材种子种苗的研发不是一蹴而就的,更不是简单设施就能迅速实现的,需要大量的资金投入。甘肃省各类大型金融机构的信贷条件较高,几乎所有信贷都需要提供抵押、担保,但是在甘肃省经济发展相对落后的地区,满足目前金融机构需要的抵押、担保条件难度较大。建议金融机构能够结合当地实际,创新适合当地经营主体的抵押担保方式。

6.2 加大信贷投放量,提升精细化加工程度

甘肃省的中药材种植面积在全国居首位,但是中医药加工的产量在全国范围内属于落后。目前甘肃省中药材的加工主要是以饮片、制剂和针剂为主,大部分制药企业仍然停留在初级产品的加工上,第二产业并没有实现大幅增值,究其原因:一是中药材生产地缺乏本土加工设施,二是制药设备相对落后,生产产能较低。当地中药材加工企业受所处地区经济发展水平的限制,能够获取的金融资金非常有限,建议金融机构在传统药企贷款产品的基础上加大信贷投放量,优化药企配套设施及加工技术,开发高附加值的中医药品。

6.3 降低融资成本,建设供应链物流系统

甘肃省政府已将中药材列入了优势特色产业,在全省建立了6个交易市场。目前面临甘肃省中药材产业转型升级的形式,在甘肃省建设集仓储、电子商务平台、供应链管理为一体的现代中医药物流系统是势在必行的。集多功能一体化的物流体系的建设中大部分的企业属于中小企业,在目前的金融环境中,中小企业获取金融资金的难度还是比较大的。建议金融机构立足乡村振兴背景,能够针对甘肃省中药材产业融合的发展提供一些有优惠政策的融资产品。

6.4 增强农业保险在中药材产业中分散风险的作用

甘肃省地域狭长,有些农村地区的交通并不是很便利、工作环境比较艰苦、农民的保险意识也不强导致保险机构在这些地区发展农业保险的意愿极低,严重影响了保险在中药材产业发展中的参与度。一是建议扩大纳入省级补贴的中药材品种、提高保费财政补贴比例;二是保险公司应优化保险产品供给,适当提高中药材产品的保险金额;三是通过多种形式增加保险宣传来转化农民对于农业保险是财政救济的观念,使保险真正发挥分散风险的作用。

6.5 以绿色金融为契机促进农旅融合

甘肃省受丝绸之路文化和黄河流域文化的影响,有着深厚的文化底蕴,甘肃省非常适合将中药材产业结合文化旅游发展养生健康旅游。随着近年来,越来越多的国内外游客以健康养生为目的来到甘肃旅游,中医药养生健康旅游已逐步被打造成甘肃的旅游品牌,属于一个新兴朝阳产业。建议在绿色金融助力乡村振兴的背景下,充分发挥绿色金融的作用,大力发展中医药产业养生旅游品牌,实现高度的农旅融合。