战国至两汉“四瓣纹”造型及意象考①

张晓霞(苏州大学 艺术学院,江苏 苏州 215000)

战国至两汉的纹饰中常现四瓣纹,这是一种由中心向四周均衡发出四个瓣形而构成十字结构的纹饰。这种纹饰常饰于建筑或器物的顶盖,及装饰区域的中心位置,周围绕以其他纹饰,也有数个四瓣纹散点排列的,但相对少见。这种纹饰于战国至两汉兴起后,衍变不断,成为中国传统装饰图纹中的重要元素。由于其主体形式与“柿蒂”的造型相似,故被后世统称为“柿蒂纹”。然而这种后世因形似而定的名称,并不能与战国两汉之际此类纹饰的多样性和蕴意的深奥相吻和。对此专家学者们各有见地,观点不一,例如认为其为:方花、天穹之花、侯纹、四叶纹等。本文尝试在诸多观点的基础上,通过对战国至两汉四瓣纹造型上的归纳、整理,从形式到意象作进一步探释。

一、多样的造型形式

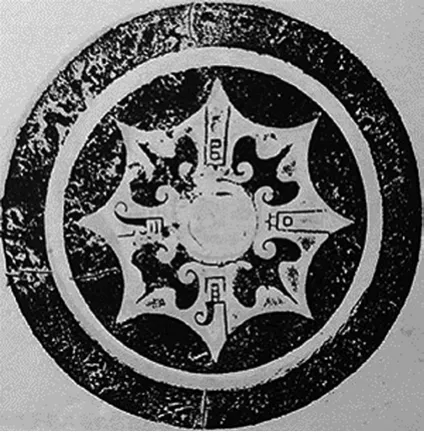

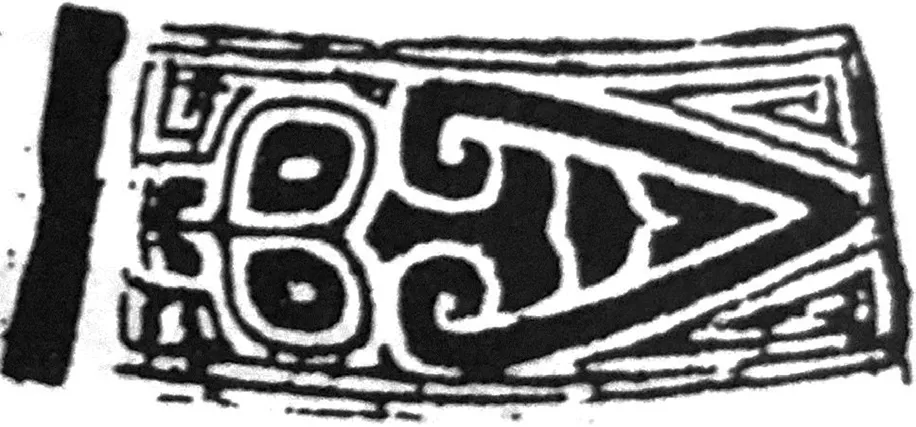

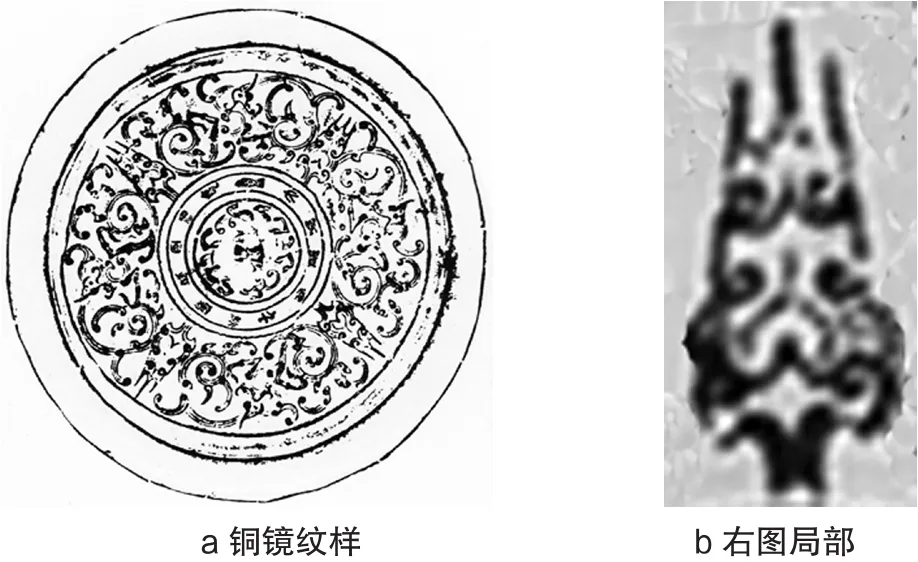

四出瓣的十字形纹饰,早在河姆渡文化的陶器上既已现类似图形。例如一件陶片上的刻画纹饰 (图1),似四片叶纹组合而成,由于刻画随意,总体造型并非严谨的对称式。严谨对称的十字形结构的四瓣纹于战国时期大量出现,流行之盛延及汉代。其装饰范围极广,画像石、金属器件、漆器、陶器等载体上均有丰富的呈现。尽管从瓣形看,像花瓣、叶片、桃心、云头等,造型十分丰富,但模式化的十字型结构恒定不变。其中有一些瓣形像箭头、蝙蝠、连珠……研究者们称其为变形四叶纹或变形四瓣纹,主要运用于铜镜钮座外围(图2)。由于这类形式的造型和装饰载体不具普遍性,故不纳为本文所要考察的形式。

图1 河姆渡文化陶片上的四出叶形纹饰,浙江余姚河姆渡出土

图2 东汉晚期铜镜,河南洛阳出土

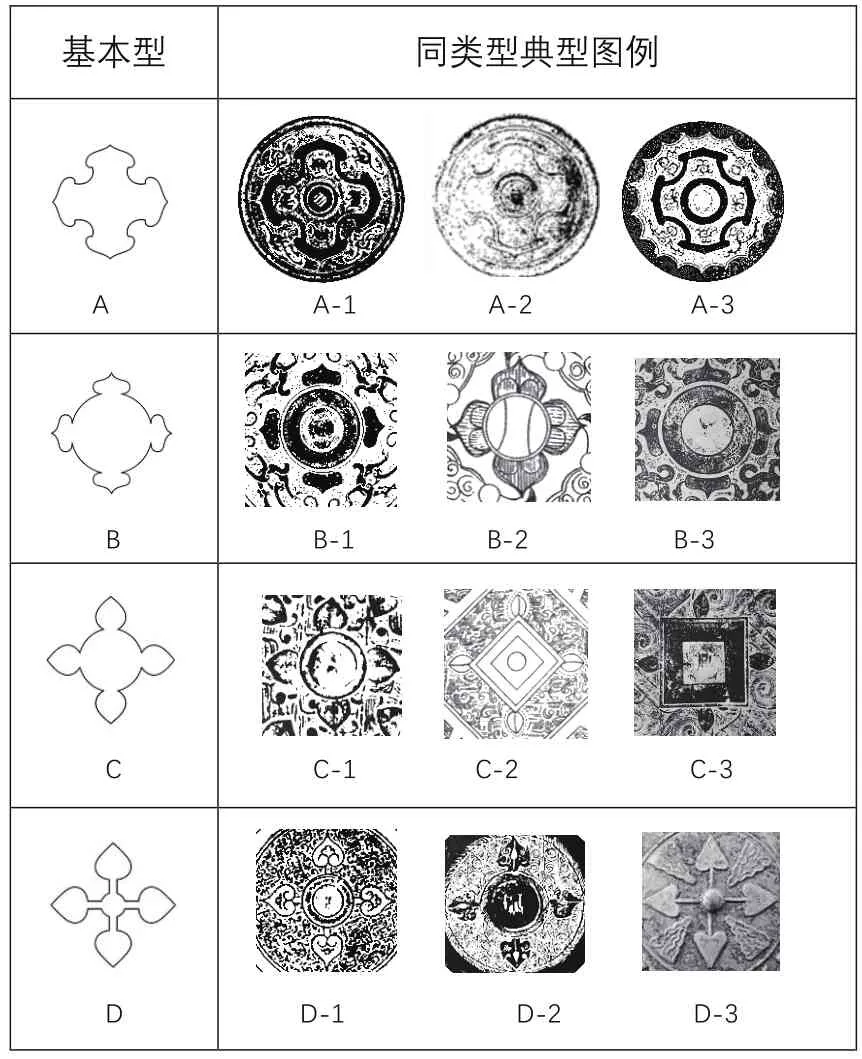

将战国至汉代的四瓣纹按瓣形和四出瓣与中心区域的组合关系的不同,归纳提炼出基本型,再进行分类,可整理出下表:

images/BZ_43_1419_1769_1451_1801.pngimages/BZ_43_1454_1769_1486_1802.pngimages/BZ_43_1490_1770_1521_1800.pngimages/BZ_43_1774_1771_1801_1801.pngimages/BZ_43_1807_1769_1838_1802.pngimages/BZ_43_1842_1770_1873_1800.pngimages/BZ_43_1877_1769_1909_1802.pngimages/BZ_43_1913_1770_1944_1800.pngimages/BZ_43_1950_1771_1977_1802.pngimages/BZ_43_1982_1769_2013_1802.pngimages/BZ_43_1787_1847_1955_2012.pngimages/BZ_43_1594_1847_1763_2019.pngimages/BZ_43_1407_1877_1526_1994.pngimages/BZ_43_1602_2088_1753_2240.pngimages/BZ_43_1406_2106_1529_2229.pngimages/BZ_43_1804_2086_1946_2235.pngimages/BZ_43_1801_2324_1944_2473.pngimages/BZ_43_1391_2319_1542_2465.pngimages/BZ_43_1618_2329_1758_2469.pngimages/BZ_43_1802_2569_1940_2707.pngimages/BZ_43_1404_2574_1535_2705.pngimages/BZ_43_1613_2563_1753_2706.pngimages/BZ_43_1978_1855_2140_2017.pngimages/BZ_43_1998_2567_2135_2706.pngimages/BZ_43_1990_2324_2132_2469.pngimages/BZ_43_1991_2092_2135_2235.png

?

A-1战国铜镜,江苏扬州出土;[1]88A-2 战国铜镜,王趁意藏;[2]168A-3秦代铜镜[1]271

B-1战国铜镜,河南洛阳金村出土;[1]85B-2战国铜镜,河南洛阳道北出土;[1]88B-3战国铜镜[3]85

C-1战国铜镜,湖南益阳战国中期墓出土;[3]34C-2战国铜镜,湖南长沙出土;[1]89C-3战国铜镜,湖南长沙出土[3]130

D-1战国铜镜,湖南长沙出土;[3]25D-2战国铜镜,湖南长沙出土;[1]89D-3汉代陶鼎盖纹饰[4]147

E-1汉玳瑁匣盖纹饰,湖南长沙出土;[1]293E-2汉代铜镜,陕西西安出土;[3]275E-3汉代铜镜,临淄齐王墓出土[5]305

F-1西汉铜盘纹饰,广西合浦出土;[1]246F-2汉代铜镜,陕西淳化出土;[3]249F-3汉代画像砖,湖南出土[1]216

上表大致在纵向上排出纹样流行时间的先后顺序,但不排除后期也出现前期的形制,例如不排除汉代依旧有战国时期的形式出现。从这些图例可以看出:1.ABCD四种瓣形是战国时期四瓣纹的主要形式,秦汉时期相对较少。2.相较于汉代,战国时期的基本形更丰富,除A型外,BCD三种瓣形均较小巧,像叶片和花蕾;瓣形扁阔的A型,与中心圆满的区域组合成抽象图式。3.汉代四瓣纹,基本形相对简单,瓣形趋于圆润,形似花瓣,瓣与中心区域连接处出现深凹圆弧状(F型)。4.内翻涡卷的桃心瓣形(E型),在战国中晚期开始出现,汉代大量涌现。

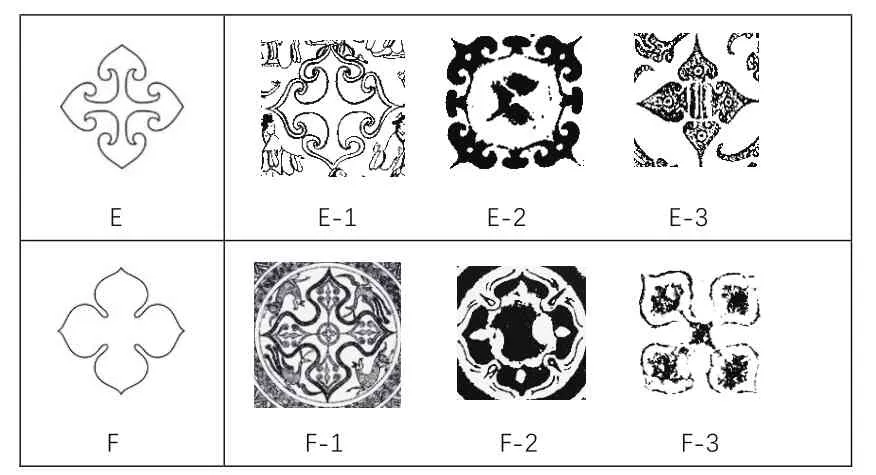

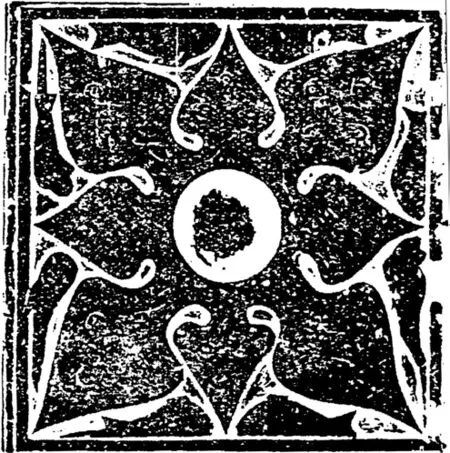

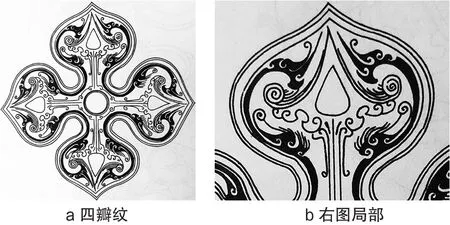

除上表所列,还有一些形式,例如有的四瓣纹仅相对的两瓣完全一致,或四瓣均有微小差异,这类形式为四瓣纹变体,其意象与主流四瓣纹一致,故不再单独论述。另有一类,在四瓣纹的基本造型模式的基础上增加过于繁复的装饰纹饰,乃至瓣形的变异(图3),显然这类形式的附加装饰纹样比十字形的主体结构在意象上有更多的表达,故对其意象的考证需另当别论。

图3 铜牌饰件纹饰,汉代,重庆巫山汉墓出土

总的来说,上表所列的四瓣纹,在形式上有其基本固定模式。这种固定模式使其在一定程度上具有了符号般的象征性和包容性,这也使其意象由此具有了模糊而多样的可能。此外,造型上时而具象,时而抽象,又使其很难在形式与意象之间单纯地一一对应。故此我们或可作这样的理解:一种简约的模式化图形,在流行期被多种意象裹挟,在运用的过程中,形式为适应意象而有些微调整和变动,于是有了简单图像模式下的形式与意象的多样化。

二、四出的十字花——宇宙图式的象征符号

从形式的象形性来看,四瓣纹最易产生与植物相关的联想。后世所谓“柿蒂纹”即源于此。对于柿蒂纹的记载,最早现于唐诗:“红袖织绫夸柿蒂,青旗沽酒趁梨花。”[6]南宋吴自牧《梦粱录》中也提到:“杭州土产绫曰柿蒂、狗脚,……皆花纹特起,色样织造不一。”[7]对于这一称谓,研究者们较统一的观点是认为柿蒂纹是后世依据形式的象形性定名,并对类似的形式作笼统概称。装饰纹样的造型、名称、意象之间有着紧密关联,因形得名,或因意附名……然而,从十字造型和古代时空观、哲学观的角度出发进行思考,四瓣纹的意象更深邃丰富。它是宇宙图式的象征符号。

1.太阳之花

中国上古文明中有对花的崇拜。在古文字中,华夏之“华”同“花”,为花卉正面带枝的象形,而古代帝王的“帝”作“”,为花蒂的象形。蒂为花之主,帝为天神,蒂与帝相通,花与天,与日相关联。《山海经·大荒北经》:“大荒之中……上有赤树,青叶赤华,名曰若木。”王逸注:“若木在昆仑西极,其华照下地。”若木即扶桑,若木扶桑之华(花)光照四方,应与居于树上的十个太阳有关。①《山海经·海外东经》:“汤谷上有扶桑,十日所浴,在黑齿北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。”花与太阳的关系也见于古文物中。殷墟西北岗王陵区出土的铜中柱旋龙盂、故宫博物院所藏战国玉灯灯盏,二者中部均有花朵状小圆台。研究者们认为此花朵状凸起的圆台象征若木,其上应承载灯炷,点燃灯火似若木顶上升起太阳。[8]

四瓣纹与花的关系,还可从铜镜铭文中得到一些启示。例如一枚战国铜镜,其上铭文:“方华蔓长,名此曰昌。”(上表图A-2)李零先生认为:“‘方华’即方花,意思是标志四方的花。”[9“]方”通“芳”,“华”通“花”,“方华”可以理解为芳花、芳华、方花。如果此铭文中的方花确指铭文外围轮廓近乎方形的四瓣纹,那这即是唯一将“四瓣纹”与“花”相对应的确切题注。此外汉代有“铜华镜”,这一类铜镜的形制并不统一,但铭文中均有“铜华”二字,例如:“湅冶铜华清而明,以之为镜而宜文章,以延年而益寿去不羊(祥)。”[10]此中“铜华”按语义可理解为“铜之精华”,但若从“华”“花”相通,且镜背花纹精美的角度去理解,或也可解释为“铜花”。

这种“标志四方的花”,其结构的核心是“十”字。中国古代十字结构的图式素来包含着与太阳和日神相关的象征意义。例如 “亞”“米”字形式,如陶纺轮上的八角纹,有学者认为与太阳崇拜有关,可能是八方(八极)观念的象征;①刘锡诚《中国原始艺术》文中引用《淮南子·精神训》之语:“古未有天地之时,惟像无形,窈窈冥冥……于是,乃别为阴阳,离为八极,刚柔相成,万物乃成。”作论。[11]凌家滩玉版中心的八角纹,有学者认为暗含对宇宙模式的概括。[12]金文中还有对十字符号膜拜的徽纹(图4)。秦都咸阳一号宫殿建筑遗址出土的龙纹空心砖上也有四叶状十字形纹饰(图5),它绘于圆璧的中心。古人以苍璧礼天,璧中心的十字形四瓣纹直观地诠释了“太阳之花”的蕴意。重庆巫山汉墓出土铜牌饰件纹饰,繁复装饰的四瓣纹中心为一圆璧(图3)。这与秦都遗址空心砖的装饰结构上相似又相异,相似处是皆有花和璧组成;相异处,前者是璧中有花,后者是花中有璧,但显然二者的意涵是一致的。陕北绥德出土的汉画像石图像,由圆形区域向外伸出四个箭头(图6),而这也正符合四瓣纹的基本形式。此画像石位于墓室穹顶中央,四瓣像四个箭头指向四方,似太阳的光芒射向宇宙。

图4 金文中的徽纹

图5 秦都咸阳一号宫殿建筑遗址出土空心砖

图6 陕北绥德汉墓画像石图像

由此可见,战国至两汉的铜镜上大量装饰的四瓣纹有表示日月的辉煌之意。这个装饰意图在铜镜的铭文中也说得很清楚。例如:山东临沂银雀山二号墓出土的铜镜,铭文为:“见日之光,天下大阳”。陕西淳化汉墓出土铜镜,铭文:“内清质以昭明,光辉象夫日月;心忽扬而愿忠,然雍塞而不泄。”

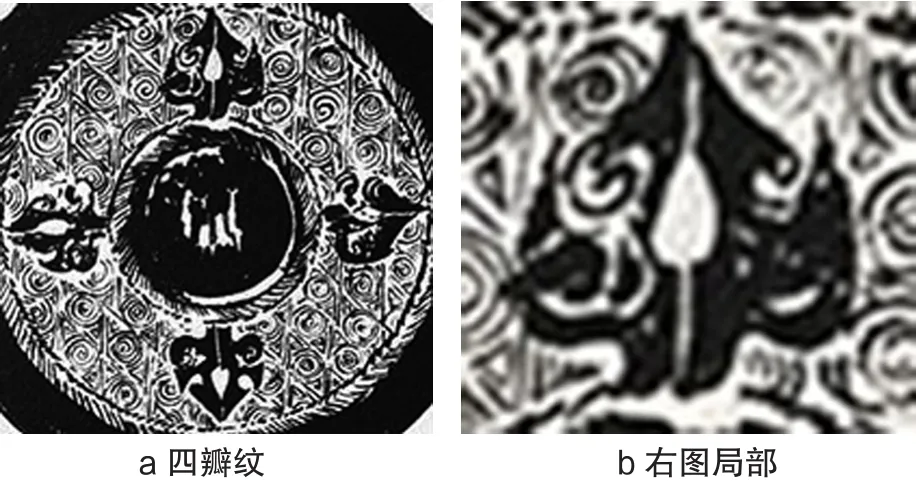

2.莲荷之花

张朋川先生曾从四瓣纹装饰的部位(多装饰于建筑的藻井和器物的顶盖)和古代时空观的角度,论证战国至两汉的柿蒂纹(四瓣纹)为莲花纹及其变体的式样,是宇宙图示中的天穹之花。[13]考察战国至两汉的图像和文献资料可以看到,直至汉代,莲花在装饰领域的形象才真正清晰了起来。

汉代,开始有了莲花用于装饰的确切文字记载。例如张衡《西京赋》:“蒂倒茄于藻井,披红葩之狎猎”;王延寿《鲁灵光殿赋》:“圆渊方井,反植荷渠,发秀吐荣,菡萏披敷,绿房紫菂,窋咤垂珠。”这些都是对莲花装饰于建筑藻井的状态的描述。

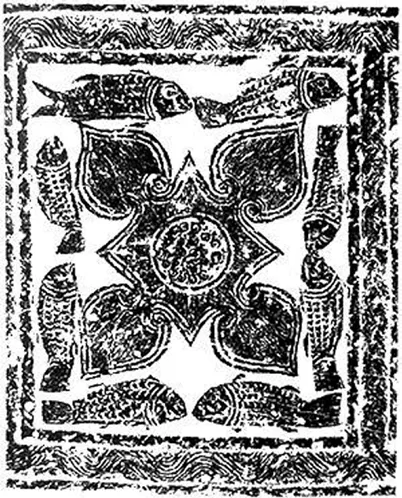

在汉代的墓室建筑中我们看到了莲花装饰的墓顶壁画的实物图像:河南密县打虎亭汉画像石墓藻井、甘肃酒泉丁家闸5号墓藻井、[14]武威雷台之墓顶莲荷图,及武威西门乱葬岗之古墓莲荷图(图7),[15]这些都是今天我们可以看到的汉代莲花天穹图。在汉画像石中,莲花的表现形式丰富,有的具象生动:山东沂南汉墓画像石上的石刻莲花绘出了花蕊和莲蓬,[16]四川成都羊子山出土的汉画像砖“收获弋射图”,四川彭州出土的汉画像砖“采莲”,都表现了“莲叶何田田”的莲池景象;有的抽象概括:山东沂南汉墓画像石(图8),[17]山东临沂金雀山汉画像砖,[18]山东嘉祥宋山出土的汉画像石上的莲纹(图9),安徽宿州出土汉画像石[19](图10)等。

图7 甘肃武威西门乱葬岗之古墓莲荷图

图8 山东沂南汉墓画像石上的莲纹

图9 山东嘉祥宋山出土的汉画像石上的莲纹

图10 安徽宿州出土的汉画像石上的莲纹

这些抽象的莲花纹瓣形饱满,呈现程式化的俯视图样。四出的,即为四瓣纹的造型模式,即便是八出,也似两个四瓣纹的叠加(图9)。有的呈现出典型的四瓣纹的造型图式(图9),有的在其周围饰以鱼纹(图9、图10),莲花的意象十分明确。在汉画像石上,还有莲花与日、月并置的画面。例如安徽宿州出土汉画像石(图11),其上的图像为伏羲女娲环绕成三个圆环。左环内有金乌、凤鸟,可知左环为“日”;右环内有蟾蜍、玉兔,可知右环为“月”;中间一环内有四瓣花一朵,四周环绕四条鱼,这不仅明确表明了此花为莲花,而且莲花与日月并列同辉,正昭示了莲花为汉代宇宙图式之中的天穹之花。此类图像还见于山东济南大观园出土的汉画像石上。

图11 安徽宿州出土汉画像石

将这些四出瓣莲花与前文表格中的四瓣纹相对比,其中的F型与之相类。而汉代的四瓣纹除瓣形有涡卷的E型外,大多为F型,可见汉代的四瓣纹造型受莲花的影响极大。在佛教莲纹传入之前的本土莲纹,是象征阴阳五行观念构成的宇宙图式中的天穹,是象征华盖,是对古宇宙论中“周接四海之表”[20]以及“大(太)一生水,水反辅大(太)一,是以成天……”①湖北荆门楚墓简册。太一,古神明。《史记·封禅书》:“天神贵者太一,太一佐曰五帝。古者天子以春秋祭太一东南郊,用太牢,七日,为坛开八通之鬼道。”索隐·宋均云:“天一、太一,北极神之别名。”(史记,卷二十八,一三八六),又《史记·天宫书》:“中宫天极星,其一明者,太一常居也……”。观念的反映。从这一点来看,汉代的“莲荷之花四瓣纹”与前文所述的“太阳之花四瓣纹”都是对天象的一种象征性表达。

三、涡卷式桃心瓣——云和禽鸟的造型及意象

从四瓣纹的整体造型看,它是花,是太阳之花,是莲荷之花。然而从单个的瓣形来看,它的许多造型元素与战国至两汉时期云和禽鸟的造型元素类同。尤其在汉代,这种云纹和凤鸟纹的造型元素与四瓣纹的关联性不容忽视。

桃心形两侧的弧线向内涡卷形成一种模式化的造型——涡卷式桃心。这种形式较早地见于商周青铜器上,可单独运用,如并排形成边饰,或用于动物造型的青铜器的表面装饰。此外,它还可作为动物躯体的一部分出现在纹样中,例如蝉的腹部,禽鸟的翎羽,或兽类耳朵等。但作为动物躯体的一部分纹饰,往往在桃心内部增加辅纹,以使其造型有更形象的表达。例如蝉纹的躯腹部用一桃心表达,桃心内用横向波线、弧线、涡卷线等装饰,丰富画面的同时表示出蝉腹部的生态纹理(图12)。类似于此的装饰形式在其他动物纹样中亦不乏鲜见,但在运用中为了适合整体造型的需要,瓣形被拉长,弯曲,增加辅纹,显得繁复而凝重。这样的造型西周初期以降逐渐消失。

图12 铜器上的蝉纹,商代,北京平谷出土

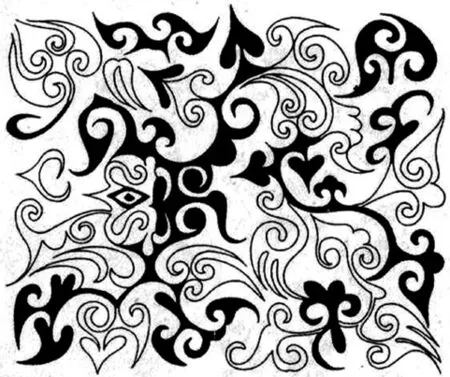

战国至汉代,涡卷式桃心呈现出更简洁柔和的形式,更多地表现为云纹、凤纹,或云凤合体的形式。

1.云的造型及意象

战国至两汉是云纹在装饰领域愈展愈盛的时期,尤其在汉代,装饰领域呈现出一派弥漫着奇思异想的神仙幻境。汉起于楚,刘邦以“四面楚歌”溃败项羽而称王,楚文化中浪漫诡谲的精神思想被两汉一脉相承地保留下来。汉武帝好神仙事,自秦以来的燕齐海事仙术更为风靡,远古流传而来的神话与当世求仙不老的祈望合谋,使得汉代装饰的领域成了云气仙灵的世界。汉代的帛画、墓壁画、画像石等,所现皆是人神鬼怪、云天荡气、混靡不分的一宇。

弧边涡卷是这一时期用来表现“云”的主要形式语言。两个弧边涡卷相对,可形成两侧内卷的桃心形,这是汉代云纹的典型形式(图13)。从考古文物来看,战国中晚期,这样的两侧内卷的桃心形装饰开始增多,越来越广泛地运用于各种载体、各种题材的纹饰上,当然也见于四瓣纹(图14)。前文表中图D-1、D-2的瓣形中均可见桃心涡卷的装饰;及至汉代,四瓣纹中涡卷式桃心瓣已广泛流行,并呈现相对于战国时期更简练大气的形式(表中E型)。这一时期的四瓣纹有许多变异形,例如变异为蝙蝠形(图2),麦穗形(图15),箭头形(图6)……都终究在瓣形中离不开弧边、涡卷、穗尾等造型元素。这些都是汉代云纹造型的基本元素。

图13 西汉乘云绣摹纹,原物为马王堆一号墓出土

图14 战国铜镜纹样,湖南长沙出土

云的自然属性是多变的,这或许在一定意义上决定了云纹造型的多变。笔者曾在《中国古代染织纹样史》中论述了“卷云如穗”“卷云如卉”。[21]汉代织物上流行的穗状云,在其他载体上鲜见,但在铜镜钮座外的四瓣纹中有涡卷和穗尾结合的所谓“草叶纹”,一种与穗状云造型相似而更直挺的造型(图15);汉代织物上的卷云纹时有花蕾、花枝、藤蔓般的造型。这些如穗、如卉的卷云也常被后世研究者以花卉,或草叶的名称命名,所用的方式是以纹样形态来推测,正如对四瓣纹定名为“柿蒂纹”。由于汉代是云纹盛行的时代,云纹与花卉、凤鸟合体而成的装饰纹样是汉代装饰中的时代特色,因此有理由将这些多样的卷云理解为花卉、云气相合而成的变异形式。

图15 铜镜纹样,西汉,湖南长沙子弹库西汉墓出土

从这一角度来看,四瓣纹中的许多花蕾,草叶的瓣形,都难以抛开“云”的意象,尤其在瓣形中结合涡卷造型的时候。上文表格中E型四瓣纹的瓣形,正是涡卷式桃心瓣,这种瓣形在许多汉代装饰中也用来表现云纹,例如图11中,S形卷云向上向下伸出的桃心形云朵。由此还可推测,汉代四瓣纹的瓣形与中心图形连接线出现深凹式圆弧,也应是受云纹涡卷的影响而成(表格中F型)。

卷云式四瓣纹在意象上仍有别于同时期的其他云纹,模式化的十字结构使其依旧具有宇宙图式的象征含义。在四川泸州和南溪出土的石棺上,巨大的四瓣纹几乎覆盖了整个棺盖(图16),用顶盖图像象征宇宙天穹的装饰蕴意是显然的。

图16 石棺盖上四瓣纹,汉,四川泸州出土

2.禽鸟的造型及意象

汉代多变的云纹常与动物、人物合成组合型,形成神人、神兽在云天中升腾的种种神话场景。其中云与禽鸟的结合是常见形式。

山东济南长清区孝里镇大街出土画像石,其中有一边饰上的卷云呈S形,勾连展开,细看卷云勾连处,阴刻线勾画了禽鸟的眼睛,呈现两禽相望,两喙相接的情景(图17)。这正是云鸟合体的装饰纹样。而就在这个画像石的图像中,也出现了四叶纹中常见的桃心状瓣纹,它在此作为云纹造型的一部分,于勾连展开的S形主体部分向上下各斜伸出一排,若结合图中出现的眼与喙,不经恍然:此“桃心”正是禽鸟的翅膀。而这样的桃心纹,在一个战国铜軎辖纹饰中,竟由两只凤鸟合围而成(图18),凤鸟周边也有涡卷的云纹环绕,若不是突出了有凤鸟特征的头部,我们仍会认为这是一个卷云题材的桃心纹。

图17 石刻云凤合体纹,东汉,山东济南长清区孝里镇大街出土

图18 铜軎辖纹饰,战国,湖北荆门郭店楚墓出

这样的合体纹样也见于其他载体的装饰。例如湖南长沙马王堆西汉墓出土的绣绢,云纹中突现禽鸟的眼睛,而禽鸟的躯干、羽翅皆与云纹融为一体(图13)。在汉代织物上最广泛流行的穗状云,由卷花和穗尾构成。穗尾的造型让人联想到禽鸟的羽翅。从这一角度来看,铜镜上瓣形为穗状的四瓣纹,兼有云和禽鸟的双重意象。

在中国古文明的早期,鸟崇拜与日崇拜可合二为一。例如传说日中有三足乌;太皞、少皞部落,鸟和日皆为其图腾;[22]天上十日皆载于鸟,鸟驮着太阳飞行(山海经·大荒东经),因此结合前文所述“太阳之花”的意象,禽鸟与四瓣纹的关联性似乎并不唐突。鸟崇拜也与风崇拜合二为一。风神飞廉,又名风伯,其造型主体为禽。①《楚辞·离骚》:“后飞廉使奔属”。王逸注:“飞廉,风伯也。”洪兴祖补注应劭曰:“飞廉,神禽,能至风。”那些由鸟崇拜而产生的许多以鸟为主题的造型艺术,其鸟形可以是燕子、凤凰、猫头鹰、鸱鸮等,但在平面纹饰中,几乎皆为弧边涡卷的形式与云纹相融合,或相关联。再结合甲骨文中“凤”与“风”通用(图19),汉武帝咏《大风》:“大风起兮云飞扬”,风吹云动,云气离合的天象中隐现凤鸟的影像,这符合有汉一代延续于楚文化的不拘一格的浪漫思想,以及楚和秦代所共同的对神灵仙境的幻想和追求。这促成了汉代云纹装饰的特色——多变、合体。

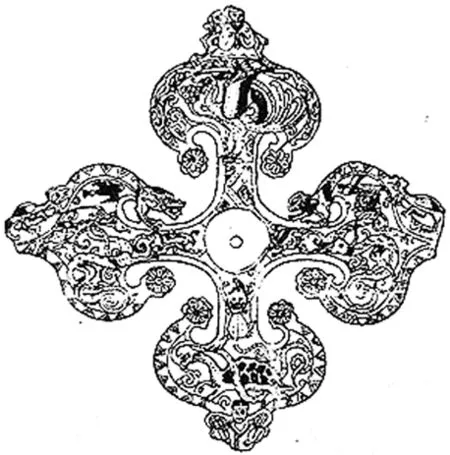

图19 甲骨文“风”,为凤鸟的象形

以上是针对瓣形做的分析。我们还可以见到,在一些四瓣纹的饱满瓣形中,时常有繁复的云纹装饰。在河北满城出土的西汉漆奁盖上的四瓣纹(图20),其内装饰繁复。此图形的中心有一小四瓣纹:由中心圆形伸出十字,在十字末端形成花苞状,此为太阳之花。整体看,大的四瓣纹,每一瓣内装饰对称的云纹,这些云纹,从形式上看,也可当作是凤纹的变体。在这一四瓣纹中,花的造型、意象,和云、凤的造型、意象,合为一体。

图20 西汉漆奁盖上铜饰花纹,河北满城出土

结语

战国至两汉的四瓣纹造型丰富,且多种意象并存。四瓣纹的十字形结构蕴含中国古代早期哲学和天象方面的一些观念。战国时期的四瓣纹主要呈现出与太阳的象征关系,汉代开始又融入了象征天穹的莲荷之花的造型和意象。从瓣形上看,弧边涡卷这一造型元素将四瓣纹与云和禽鸟(凤)的意象相关联。总的来说,四瓣纹抽象概括的形式中蕴含对宇宙图式的象征和隐喻,太阳、莲荷、云气、禽鸟,皆有繁衍昌盛、生生不息的世俗象征,将神秘的宇宙时空观落实到世俗的生存空间,四瓣纹成为顺阴阳,宜子孙,乐富昌的大吉纹样,在战国至两汉大流行。