辽代契丹手工艺品图案探析

高兰英 宋晓晨 季刚

(内蒙古科技大学艺术与设计学院,内蒙古包头014010)

1 辽代契丹手工艺品的图案题材

辽代契丹手工艺品图案题材丰富,技法多元,以花草图案、动物图案居多,除此之外,几何纹、人物活动纹也是手工艺品图案的主要题材。辽代契丹手工艺品图案对游牧民族传统图案进行继承与创新,同时也对其他民族装饰图案进行借鉴与吸收,使得辽代契丹的手工艺品图案兼具独特性与多元性。

1.1 动物图案

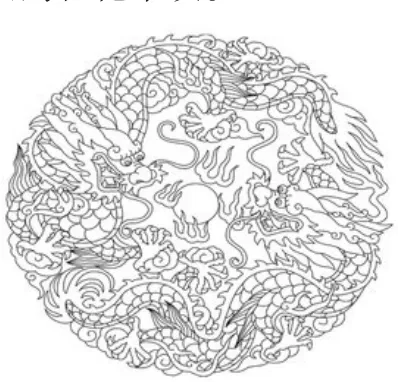

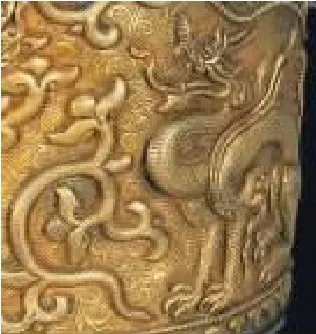

装饰于辽代契丹手工艺品上的动物图案种类繁多,可以分为传说神和世俗物象两大类。传说神有飞马、摩羯鱼、龙、凤、四方之神等。如历代统治者一样,辽代皇族高官也热衷于龙凤题材的图案,辽代的龙纹是从唐代得到的龙纹原型,经过与本民族的文化融合形成了自己的特色。因此辽代早期的龙纹与唐代龙纹比较相似。辽代最早的龙纹出现在耶律羽之墓的鎏金龙纹银砚盒之上,与唐代的龙纹相比较,稍显粗大笨拙。辽代中期以后龙纹的形式才开始变得新颖、丰富。在陈国公主墓发现的盘龙纹银奁上面的龙纹造型别致,四肢粗壮,张着大嘴吐露舌头,带有飞翼和肘毛,舌头也不再卷曲[1]25-34。此外,《辽代金银器》中记载的团龙纹顶方盒上的龙纹也比较有代表性(图1),该龙纹图案的造型与风格产生了很大改变。该龙纹松散凌乱、对龙纹体态的运笔勾勒较为粗糙,形式简单抽象。这与唐代龙纹产生了很大差别。团龙纹缘起于唐代,唐代的团龙纹将龙的形体处理为圆形,布局规整,一般由一条或两条龙组成(图2)。唐代团龙纹龙形完整,比较美观[2]149-160。

图1 团龙纹顶金方盒上的龙纹

图2 唐代团龙纹

凤纹也是辽代喜闻乐见的手工艺品装饰图案,辽代凤纹依旧以唐代的凤纹为原型,对比唐代凤纹,辽代凤纹变得更为古板僵硬,形式比较单一,变化不够丰富(图3)。辽代的凤纹经常以一对凤的形式出现,分为站立状和飞翔状的对凤,并且多与火焰珠搭配出现,有固定的搭配模式。此外,辽代契丹也有单体团凤图案的出现,如净光塔出土银盒上的团凤纹,该图案与唐代早期的凤纹较为相像,如西安南郊何家村所出的孔雀纹顶宝函上的凤纹。唐早期的凤纹装饰比较华丽,造型变化丰富,而辽代凤纹(图4)则稍显单薄。唐代凤纹多与卷云蔓草相搭配出现,并不与火珠搭配构成组合纹样[2]160-173。

图3 辽式凤纹图

图4 唐式凤纹

辽代契丹手工艺品世俗形象图案有禽鸟、昆虫和走兽等,其中以禽鸟形象图案居多,有天鹅、大雁、孔雀、鸳鸯、鹰、绶带鸟等。大雁代表的不仅是普通鸟类形象,它还是官阶品级的象征。绶带鸟图案流行于唐代铜镜之上,辽代也有承袭,绶带鸟的图案寓意好运和富贵,因此受到辽代契丹人的喜爱。辽代契丹手工艺品图案的兽类形象较多使用狮、鹿等图案。辽代狮子的图案形象较显萌态,出现的形式多为组合图案,与花树、绣球等图案进行搭配。

辽代契丹手工艺品图案除了传说神和世俗物像两大类之外,还有独具特色的“春水秋山”装饰图案,这主要与辽代契丹的四季捺钵制度有关[3]222-223。如果说辽代契丹手工艺品图案受唐宋文化影响居多,“春水秋山”装饰图案则使辽代契丹装饰图案有了自己鲜明的风格。辽代契丹的金银器、玉器、染织品等都大量出现了与之活动内容相关的图案。“春捺钵”时活动环境主要在池塘、河流等水边,主要内容为海东青、天鹅、大雁、野鸭、鸳鸯、鹤、鹭鸶等,因此这类纹样被称之为“春水纹样”。“秋捺钵”的活动环境主要是在山林之中,因此鹿、兔、狗、熊、虎等纹样被称为秋山纹样。纹样不仅有单独表现一种动物的,还有表现如鹰扑天鹅、虎捉鹿的场景,接近契丹人打猎时的场景,充满生活气息。春水秋山纹饰中以春水纹样的海东青以及秋山纹样的鹿纹应用最广,最具特色[4]29-34。

1.2 植物图案

游牧民族的植物图案最早是通过描绘草原上多种多样的植物而逐渐形成的。辽代契丹的手工艺品中常见的植物图案有卷草纹、莲花纹、牡丹纹、芍药纹、折枝纹、缠枝纹等[5]222-223。

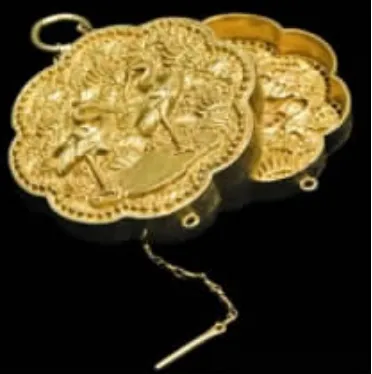

从唐代开始,手工艺品的制造图案渐渐热衷于植物题材,至晚唐宋辽时期以植物图案为题材的手工艺品更是十分流行。辽代时期以植物图案为题材的手工艺品种类丰富,草木花卉的图案运用均有出现。草木类的植物图案有:杨柳、松树、竹子、萱草、芭蕉、卷草等。花卉类的植物图案有梅花、荷花、牡丹、芍药、葵花、石榴花等。在这些植物图案之中以卷草、莲花、石榴、竹子纹样最为常见。其中卷草图案自唐代始就非常流行,因此被辽代所承袭。辽代时期的卷草纹常与花卉、云纹搭配出现,作为底衬图案使用。辽代契丹的花草纹通常和鸟虫纹组合搭配成花鸟混合纹样。如通辽市奈曼旗辽代陈国公主与驸马合葬墓出土的花鸟纹银平脱漆盖碗(图5)。碗盖及碗身布满纹饰,碗盖顶部中间一只鸟作停留状,周围装饰花草,碗盖周围装饰飞翔的鸟儿与花草。整个碗看起来精美非常。此外,现藏于内蒙古自治区文物考古研究所的双鸳双鹤纹八曲金链盒(图6)有着区别其他民族的装饰与形制特色[2]150-153。链盒这个形制为契丹独有的器形,唐宋并没有类似的遗存出现,这是契丹人为了防止器盖丢失而采用了用金属链条来链接器盒与器盖。链盒形制复杂,纹饰满布,盒面装饰着一对戏水鸳鸯,盒子底部雕刻双鹤和花草纹。

图5 花鸟纹银平脱漆盖碗

图6 双鸳双鹤纹八曲金链盒

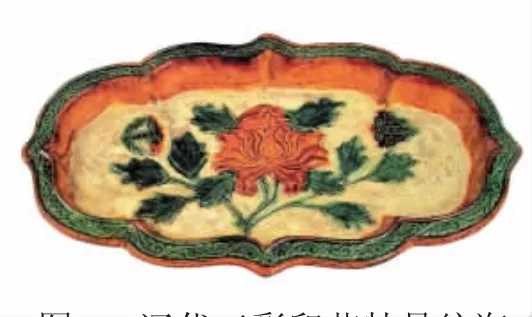

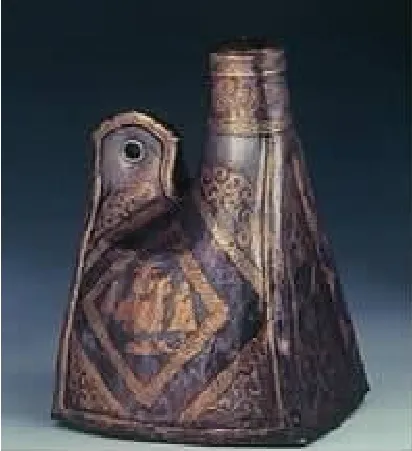

辽代契丹作为游牧民族,陶瓷制品多服务于外出渔猎,因此辽代契丹陶瓷制品创意多应用于造型之上,便于外出游牧携带,为了方便、实用,造型大多简单古朴。而陶瓷制品多应用没有图案的素面,少数的陶瓷制品图案纹样也比较单一,多采用自然界中的花草植物纹饰进行装饰。辽代契丹的瓷器图案钟情于牡丹芍药纹样[6],这是由于受到了宋代中原文化的影响,装饰于辽代陶瓷之上的牡丹纹、芍药纹虽然来源于中原的陶瓷工艺,却在风格上与中原牡丹芍药纹有着明显区别。辽代契丹的牡丹装饰纹为一花二叶的结构,形象比较简单,画法工整,风格写实。辽代契丹的彩印花牡丹纹,装饰技法娴熟,刻画的牡丹生机盎然,色泽明艳,中原陶瓷无法比拟。除此之外,辽代契丹牡丹纹除了像中原装饰于碗、壶等器物外,还装饰于方碟、海棠式长盘(图7)、鸡冠壶等契丹特色陶瓷之上,民族特色浓郁。北宋时期的芍药花多装饰于盘、碗等器物的内底,花茎交叉,花头对称环绕,极富生机。还有缠枝的形式,花枝相互缠绕、花叶弹卷、花朵较大。比较而言,辽代契丹的芍药纹应用不及牡丹纹广泛,芍药纹多装饰于盆类器物内部,色彩多为白釉绿彩(图8)。牡丹与芍药纹广泛装饰于辽代契丹的陶瓷之上,成为当时最为流行的装饰图案。

图7 辽代三彩印花牡丹纹海棠式长盘

图8 辽代白釉刻花填彩芍药纹盆

1.3 几何图案

几何图案出现时间较早,历史悠久。早期常见几何图案为菱形、回纹等简单图案。辽代时期几何图案形制已经变得比较复杂,一般作为整体图案的骨架出现,在其基础之上再添加动植物图案。辽代常见的几何图案有联珠纹、球路纹、锁子纹等。联珠纹是由若干大小基本相同的圆形几何点连接排列,盛行于魏晋南北朝及隋唐,晚唐时期就已经很难寻觅。但辽代仍有不少联珠纹手工艺品的实例出土,基本都是联珠团窠的形式。联珠纹来源于佛教的念珠,念珠最早出现于《木槵子经》之中,古代印度用木槵做念珠,念珠的功能广泛流传于佛教信徒。念珠便变形为联珠纹的形式装饰于佛家题材的文物之上,辽代契丹的联珠纹多作为辅助纹使用。辽代契丹出土的联珠纹手工艺品众多,足以见得佛教文化对于辽代契丹影响深远。耶律羽之墓的鎏金錾花鋬耳银杯(图9),杯口、底部圈足、杯腹都以联珠纹作为边框。该银杯与何家村唐墓出土的金杯外观相似,因此该文物应该是汉文化与契丹文化交融的结果。辽代契丹的锁子纹是由浅弧形组成的一种三角连环,形状如同锁链一般,环环相扣。锁子纹是由锁子甲演变而来,寓意连绵不断、天长地久。耶律羽之墓出土的锁甲纹锦[7],锁子纹为“Y”字型,应是模仿了铠甲锁片遍地勾连的形式。球路纹也称“毯露纹”,是以一个大圆为中心,上下左右以及四角配有若干小圆,圆圆相连向四周循环,构成四方连续纹样。在大圆小圆的间隔中搭配鸟兽纹或几何纹构成组合图案。此外,球路纹还有簇四、簇六之分,也就是四圆或六圆相交的区别。耶律羽之墓出土球路奔鹿飞鹰宝花绫(图10)为簇四球路,阿鲁科尔沁旗小井子墓出土球路纹绮为簇六球路。

图9 鎏金錾花鋬耳银杯

图10 球路奔鹿飞鹰宝花绫

1.4 其他图案

辽代契丹手工艺品图案除了常见的动植物图案、人物图案、几何图案,还有云纹、文字符号纹、宗教题材纹饰等。辽代契丹的云纹多用于玉石、陶瓷、漆木等手工艺品。一般作为辅助纹样使用,寓意着高升、如意。文字纹是以文字为主要题材的一种装饰纹样,内容可以是吉祥文字、诗词歌赋、民间谚语等。如“囍”字纹被广泛用于金属、陶瓷、布帛等领域。辽代契丹的琥珀叠胜盒,其中“叠胜”二字就犹如双喜字,寓意吉祥。“卍”字纹是古代的一种符咒,被用作护身符或宗教标志,游牧民族认为其是太阳和火的象征。“卍”字最初是梵文,代表着轮回、永恒,具有吉祥、万福万寿的寓意。辽代契丹的织物衣饰上的“卍”字纹常作为底纹和花边,构成吉祥图案。辽代手工艺品图案还包括大量宗教题材的纹饰,如迦陵频伽图案,常将其绘于盒、函之上。辽代契丹还常将典型的宗教纹饰如八卦纹装饰于金属与陶瓷手工艺品之上。《国粹图典:纹样》中释义:八卦纹[8]128,是中国传统纹样之一,八卦是由代表阳的“一”和代表阴的“——”两种基本线条组成的8种不同组合的图形,对应的卦象代表着8种自然现象,后来八卦被引申为吉祥、正气的代表,具有驱邪避凶、祈福的作用。

2 辽代契丹不同题材图案在手工艺品上的应用

辽代契丹手工艺品图案的应用建立在不同材质、不同用途之上。通过对辽代契丹典型图案应用在出土实物上的分析,解读辽代契丹手工艺品图案的形制、用途以及内涵。

2.1 唐宋遗韵——辽代龙凤纹在手工艺品上的应用

辽代延续200余年,留下了丰富灿烂的手工艺品。辽代龙凤纹在手工艺品上的应用极富特色,至今仍有很大的学术价值与审美价值。辽代龙纹应用广泛,金银器、玉器、织物、瓷器等领域都有龙纹的应用。通过对已出土的手工艺品上的龙凤纹图案进行解读分析,展示龙凤纹在手工艺品上的图案造型,分析其图案用途并挖掘其图案内涵,对了解辽代契丹贵族社会风貌具有重要意义。

辽代早期的龙纹受唐代遗风的影响,辽代建立之初正逢唐代灭亡,许多汉族手工业者随战乱流入辽代地区,很多唐代的手工艺品也随之进入辽代。这些直接导致了辽代吸收了大量中原文化,唐代流行的龙凤纹被辽代大量使用,从出土实物纹样与唐代龙纹对比可以发现,辽代在继承唐代龙纹的基础上也体现着契丹人的审美情趣,相比唐代龙纹的富丽堂皇,辽代龙纹风格简朴,有着草原民族狂放豪迈的特色。辽代早期龙纹的样式以赤峰市辽驸马墓中的大量带有龙纹装饰的文物为例,出土带有龙纹饰的文物有马具、服饰、丝织品、银器等。其中车马具上所用盘龙、行龙、双龙戏珠图案比较多。服饰上大多装饰团龙纹图案,金银器物底部錾刻团龙戏珠图案。辽代早期龙纹形象以马鞍鎏金银饰上的二龙戏珠纹最具代表性。该马鞍前后桥银饰上均装饰二龙戏珠,在前桥后桥的中心最高处装饰如意形云纹,托举起一颗火焰珠。在火焰珠的下方各装饰一条飞起来的龙纹。龙首长着酷似羊的双角,龙胸前驱,龙嘴大张,龙身遍布龙鳞,背有龙鳍,龙尾缠绕在后腿之上,足趾三爪。辽代陈国公主与驸马合葬墓出土的二龙戏珠鎏金银冠[5]240,直筒形状,正中为火焰状摩尼宝珠,坐落于弯曲而立的三株卷草之上。火珠两边装饰双龙纹,雄壮威武。双龙与宝珠间各绘云纹,对称分布,盘绕流转。冠面空处满錾繁茂的卷草纹与忍冬纹虚实相间,主次分明。通辽市辽陈国公主与驸马合葬墓出土的饰品数量种类众多,形制繁复,图案精美。其中一套“琥珀璎珞”(图11)[5]244最为引人注目,琥珀璎珞外圈有5件椭圆形的浅浮雕配饰,上面的图案分别为一条行龙,两条蟠龙,一副龙戏珠图案。行龙纹、蟠龙纹[8]17都为龙纹衍生的一种。行龙纹亦称“走龙纹”,是表现龙行走的纹样。蟠龙纹又称“盘龙纹”,蟠龙是指蛰伏在地上没有升天的龙,龙呈曲环绕状。龙纹周围装饰很多云纹,蟠龙纹最初用于青铜器装饰,后多用于建筑。家具、金银器、玉器中也有使用。无论龙纹为何种变形,龙纹寓意吉祥至高无上的含义都说明,龙纹为皇室贵族所用,平民不可以使用。

图11 琥珀璎珞

现藏于辽宁博物馆的辽圣宗时期的绿釉扁身双孔鸡冠壶上的盘龙纹与陈国公主与驸马合葬墓出土的金花银盒上的龙纹形象相同[1]112-113。辽代在陶瓷、金银铜器等器物上多装饰盘龙纹。建平张家营子出土的鎏金龙珠纹银冠(图12)龙纹局部图,和庆陵出土的辽圣宗耶律隆绪哀册上的龙纹形象相似。作为辽代中期龙纹的典型代表进行分析,鎏金银冠上的龙纹是一条昂首挺胸的坐龙形象,前面两只龙脚抓地,龙的触角类似羊角,龙长着大嘴舌头卷曲,在银冠、石棺上多装饰坐龙纹或走龙纹。辽代龙纹形象特征,头部有着似羊一样的双角,龙口大长,上唇翘起,长舌伸出龙口。龙的身体较长,龙鳞遍布龙的躯体,有肘毛,三根龙爪。辽代龙纹特征显著,上唇较长,明显区别于鼻阔口方的魏晋时期的龙纹。似羊角的双角,也不同于宋元明清时期的棒式鹿角。辽代龙纹图案形式有行龙、坐盘龙、升龙、降龙以及双龙戏珠等不同形态龙纹样。辽代行龙作为装饰图案,继承了传统的行龙纹的造型,龙尾与龙身平直,形态写实。辽代盘龙纹[9]首尾方向相同,一般呈“C”字的造型(图13)。辽代盘龙纹与唐代盘龙纹造型相似,尾巴缠绕于后腿。辽代的坐龙形象区别于唐宋时期的坐龙,长舌、尖嘴、獠牙、凸眼等特点表现出辽代契丹狂放古拙的性格。辽代龙纹与历代龙纹一样,很少作为单独纹样出现。或伴有祥云,或伴有波涛。正如许慎在《说文解字》中对龙的解释“春分而登天,秋分而潜渊”。

图12 鎏金银冠龙纹

图13 辽代盘龙纹铜镜

辽式凤图案,头部较大,头顶凤冠酷似灵芝,杏眼顺耳,嘴部粗壮,脖子呈S型,展开双翅,翅膀平整,造型较为简朴,而唐宋凤纹比较华丽。辽代早期凤纹如大营子验马墓的银鞍桥双凤纹、陈国公主的云凤纹银靴和云凤纹银枕、张家营子出土的双凤牡丹纹等都属辽代中期凤纹,净觉寺的双凤纹银盒中的双凤纹属辽代晚期的凤纹[1]52-53。从出土实物可以看出,凤纹在辽代早期多用于金银马具、金银葬具。辽代中期以后出现在生活用具上的凤纹增多。通辽市辽陈国公主与驸马合葬墓出土的凤纹鎏金錾花银靴(图14),靴筒和靴面錾刻凤鸟纹和云纹,凤鸟展翅翱翔,仿佛要冲破天际。《国粹图典:纹样》中释义凤纹[8]11:“凤是中国古代传说中的神鸟,生性高杰,为百鸟之王。”凤纹多为皇室贵族装饰纹样,和龙纹一样同为皇权的象征。凤鸟纹与云纹相组合,凤鸟展翅高飞,腾云驾雾,显示出使用此纹样主人的地位尊贵。

图14 云凤纹鎏金錾花银靴

捍腰是辽代契丹人围在后腰部的腰饰,两端配有扣可系丝带。《辽中卷五十六仪卫志二》记载“田猎服,皇帝幅巾,抔甲戎装,以貂鼠或鹅颈、鹅头为扦腰”。赤峰市敖汉旗征集鎏金双凤戏珠纹铜捍腰、锤錾浮雕式的双凤戏珠纹。

辽代契丹图案在手工艺品上的应用采取编织围合的应用方式、采用拼贴围合的方式、仿皮革缝合的方式和锻造成型的传统围合方式。其中仿皮革缝合的应用方式针对于体型较大的金银器物,采用比较薄的金银片进行制作,将立体的造型分为很多个片区,依次进行裁剪、錾刻、鎏金等工序将图案在器物上进行造型。例如陈国公主的鎏金高翅银冠上的图案就是采用这种方法[2]170-172。科尔沁左翼后旗满斗苏木出土的龙首金链、陈国公主与驸马合葬墓出土的莲叶金银冠,则是采用编织围合的造型方式,其中莲叶金银冠由16片金银片进行组合,正面及两侧各有云型银片穿缀,周边再缀有圆形、凤形银片,通过编织围合的方法,将图案与器物造型进行融合。

2.2 走进自然——辽代“春水秋山”纹饰在手工艺品上的应用

辽代契丹“春水秋山”题材图案在辽代契丹手工艺品中应用广泛。春水秋山题材图案主要来源于辽代契丹“四时捺钵”制度。其中以鹿纹饰与海东青的图案应用最多、最为广泛。辽代契丹时期的玉器鹿纹饰表现出鹿桀骜不驯的特征形象[1]229。一类为奔鹿形象(图15)。鹿造型为奔跑状,似要被射猎追击,头部都有珍珠盘式角,身体肌肉凸起,腿部细长。另一类为卧鹿形象,都是以鹿匍匐于地,头或仰或俯首状,有时身边都有镂雕显示以柞树。无论以哪种鹿形象作为图案,都还原了辽代契丹山林之美。辽代契丹玉器的海东青图案[3]223-224一般拟为动态,或捕天鹅,或展翅腾空,尖喙利爪,体现了辽代契丹人对烈性、勇敢、凶猛动物的一种赞赏。除鹿和海东青的动物图案,辽代契丹玉器图案中还有老虎的形象,也是来源于春水秋山纹饰。此外,植物图案也在辽代契丹玉器图案中占有很大比重,有牡丹纹、莲花纹、水藻纹等,一般与动物图案搭配出现,例如辽代的荷花水鸟纹玉佩就是荷花、荷叶与水鸟搭配的组合图案。

图15 鹿纹饰玉佩

鹿纹在辽代契丹图案应用到手工艺品的方式独特,既贴合了器物原始的造型,又独具草原特色[10]。辽宁省新市彰武朝阳沟辽代墓地2号墓出土的“双鹿纹鎏金银饰件”。该饰件左右对称,各有一只卧鹿,该图案描绘的是辽代秋季捺钵的场景。鹿的周围装饰植物图案,还原了辽代契丹秋季丛林的画面。辽代契丹人常需骑马射猎,水壶是必备物品,辽代鸡冠壶上的鹿纹更是别具特色。内蒙古赤峰市郊城子公社出土的鎏金鹿纹鸡冠壶,壶把呈鸡冠状,便于携带。壶面四周有花草装饰,中间是两个大小套在一起的菱形。菱形中间有一只梅花鹿,梅花鹿后面有山峰和灵芝,梅花鹿前面为湖水,整个图案和谐美观,鹿纹与动植物、几何图案的结合更凸显以鹿纹为主体的画面风格。画面如同仙境,精美异常。在辽代铜镜中,鹿纹所占的比例不是很大。出土于内蒙古赤峰市敖汉旗大甸子乡新地村的辽代“人物山林火焰珠纹镜”有8幅图案,其中一幅图案是刻画鹿在山林中的场景,4棵松树之下,4只鹿在乘凉休憩,画面生机勃勃,展现了辽代时期的自然场景。辽代契丹鹿纹还存在于陶器之上,辽代上京塔子沟墓葬出土的穹庐陶器中出土了一件画有鹿图案的陶器。陶器上方有两只鹿,下方两只鹿,上方两只鹿一前一后,下方两只鹿对称。鹿的刻画呈线条状,没有多余装饰,风格粗犷,以实用为主。

辽代契丹“春水”纹饰以海东青图案的应用最为典型。从纹饰结构可以总结出,春水玉的图案构成可分为3种形式:第1种为单独纹样的鹅雁;第2种为鹅雁与植物的组合图案;第3种为鹘捕鹅的捕猎图案(图16)。单独纹样的鹅雁通常为卧式憩息的形态,展翅欲飞。例如,出土于陕西省西安市雁塔区东何家村的辽代玉鸿雁,呈现为平和安详的意境。该春水玉的雕琢多选用三角形的籽料,底部较为光滑,采用圆雕的技法,运用浮雕、阴刻等技术将春水玉的线条雕琢得有粗、有细、有疏、有密、有深、有浅。使得附着于玉石上的动物纹样更为生动形象。陈国公主墓出土的交颈鸿雁形玉佩以玉料为形状,稍作加工就表现出鸿雁静卧休憩的状态。雁鹅与植物组合的形式多为以春天水上的植物为背景,雁鹅藏于芦苇、荷花之间的组合图案。先用单层镂雕再结合阴刻的方法,比较具有场景式的动态效果。例如,出土于哈尔滨新香坊金墓的天鹅玉雕。鹘捕鹅雁多表现为海东青捕鹅雁时的捕猎场景,表现海东青的凶猛、鹅雁的惊慌、背景草木的繁盛。海东青体态健硕、爪牙锋利,描绘在整个玉佩图案的上方,或鹅雁的头部,以此来展示出海东青作为捕猎者的主体地位。该形式的玉佩采用多层立体镂雕的形式,使整个捕猎场景看起来错落有致、形象生动,具有强烈的立体透视的效果。

图16 鹘捕鹅雁纹形玉佩

3 辽代契丹与其他民族手工艺品图案的差异化比较

中国古代北方曾经活跃着众多游牧民族,如契丹、突厥、匈奴、鲜卑等。他们驰骋草原的同时也创造了耀眼璀璨的草原民族文化。图案艺术的形成不仅是游牧民族对日常生活的简单描画,更是对独具特色的游牧文化的情感表达。北方草原游牧民族手工艺品图案以动物图案居多,这离不开草原民族天然的生存环境。渔猎作为游牧民族生存的重要活动,他们的生产生活自然与动物密不可分。游牧民族对动物图案的应用分为抽象、具象两种表现方式。有天上飞的大雁、老鹰;也有地上的走兽、老虎、野猪、鹿、狼等。但随着草原民族所处历史环境、政治、文化等方面的变化,图案种类、形式、风格也处在不断变化之中。北方草原民族手工艺品图案与中原汉族有着本质区别,草原民族的动物图案的表现刻画更加凶猛逼真,其中匈奴、鲜卑最为突出。而契丹与突厥因受到中原文化与西方文化的影响,在动物图案的表现上风格并没有那么凌厉。

中国北方草原有着众多的游牧民族,但因其地理环境、生存方式、社会意识的相似性,使得游牧民族彼此之间有着相似的艺术创造思维。因此无论是契丹与其他北方草原游牧民族,还是游牧民族彼此之间,还是北方游牧民族与中原汉族,在文化交融的大前提之下,不同民族手工艺品之间的装饰图案都有着千丝万缕的联系。

3.1 与匈奴手工艺品图案的差异化比较

中国北方草原曾有一个强盛一时、风光无两的游牧民族,就是匈奴。匈奴兴起于战国衰败于东汉,由戎、狄等民族融合而成。匈奴四季逐水而居,每到一个地方就搭起穹庐,放牛、放羊、放马。草原上经常有狼的出没,凶猛异常,因此狼被匈奴人视作信仰的图腾。他们希望自己像狼一样凶猛,像狼一样称霸草原,于是狼作为图案素材大量地出现在匈奴人的手工艺品之中。匈奴受到西方文化与中原文化影响较少,因此匈奴的手工艺品图案主要以草原上的动物题材居多。而契丹则不同,契丹装饰图案多种多样,除了动植物图案,还有大量的宗教题材、人物神话图案。这些源于契丹装饰图案受到外来文化与中原文化的影响,所以纹样风格和类型较多。匈奴手工艺品图案动物造型形象逼真,造型生猛。尤其在组合图案当中最为突出,组合图案描绘了动物们之间的相互捕食、争斗、撕咬的场面。例如狼吃羊、狼咬牛、虎狼争斗、虎咬野猪、两虎争牛等画面。例如现藏于青海博物馆的狼噬牛金牌饰(图17),该金牌饰就描绘了一幅恶狼吞噬牛的画面。画面中一头漫步在山野上的牛被潜伏在山林中的一匹狼咬住后腿,牛的前腿弯曲表现出挣扎的样子。整个画面狼咬牛的动态捕捉场景与静态的丛林相辉映,形态逼真,把狼的阴狠狡猾刻画得淋漓尽致,让人不寒而栗。同样是作为游牧民族的代表性图案,契丹手工艺品的鹿形图案相比起来就是一幅温和静好的画面。例如辽宁省新市彰武朝阳沟辽代墓地2号墓出土的“双鹿纹鎏金银饰件”(图18)。该银饰件左右各有一只卧倒的鹿,从双鹿纹可以看出,双鹿体态安详,静卧休息。辽代契丹手工艺品的鹿纹题材也有表现射猎场景的鹿图案,但大多数都与辽代契丹的秋季捺钵有关,动物之间相捕食的图案题材也有出现,如鹰逐鹿图案,一般表现得比较温和,不那么凶猛血腥。契丹与外来文化、中原文化的交融使得契丹装饰图案褪却了一些野性、野蛮的元素,装饰图案变得更加柔美、亲和。

图17 匈奴狼噬牛金牌饰

图18 双鹿纹鎏金银饰件

3.2 与鲜卑手工艺品图案的差异化比较

鲜卑是继匈奴之后在蒙古高原崛起的另一游牧民族,属阿尔泰语系蒙古语族,起源于大兴安岭。鲜卑的势力范围并未涉及到中原地区,因此在东胡存在的时期鲜卑族名并没有出现在中原的史册之中[11]。鲜卑图案应用的巅峰时期属东汉时期与南北朝时期较为典型,东汉时期鲜卑的手工艺品图案以草原中的动物为主要素材,例如牛、马、羊、鹿、野猪等常见动物。除此之外,人面、兽面、联珠纹、人物狩猎场面也是鲜卑民族常用的装饰图案素材。继匈奴之后,鲜卑装饰图案也颇具写实风格。将草原上的动态静态之美进行捕捉刻画,最后形成了带有民族符号印记的手工艺品,流传百世。鲜卑与契丹都常用鹿这一动物作为装饰图案的题材,契丹常用花角鹿,还有受中原文化影响的肉芝顶鹿。而鲜卑的鹿形图案更注重写实,鲜卑民族的鹿造型更加凶猛生动。例如出土于内蒙达尔茂明安联合旗鲜卑墓的牛头、马头鹿角步摇金冠饰(图19),步摇的底座为牛头和马头,上面伸出鹿角,每个鹿角分叉的地方镶嵌着一个金环,每个金环挂着一片金叶子,当鲜卑女子戴着步摇走起路来,金冠会跟着脚步带起来的风摆动起来,丁当作响,生动美观。该步摇不仅是身份地位的象征,从底座到步摇的枝叉都来源于鲜卑草原的原始动物图案。通过对动物形象的原型加以设计改变,更加古朴原始。而契丹民族文化受到汉族文化与外来文化影响,金冠饰与汉族的金冠饰非常相似,例如辽代陈国公主与驸马合葬墓出土的二龙戏珠鎏金银冠(图20)[5]240,直筒形状,正中为火焰状摩尼宝珠,坐落于弯曲而立的三株卷草之上。火珠两边装饰双龙纹,雄壮威武。双龙与宝珠间各绘云纹,对称分布,盘绕流转。冠面空处满錾繁茂的卷草纹与忍冬纹虚实相间,主次分明。匈奴与契丹同为中国北方草原游牧民族,从匈奴的牛头、马头鹿角金步摇可以看出匈奴人的手工艺品图案造型保留了原始民族特色,而契丹人的金银冠受中原汉族的冲击较大,装饰图案题材与图案组合形式都借鉴了中原汉族的文化。

图19 牛头鹿角步摇金冠饰、马头鹿角步摇金冠饰

图20 二龙戏珠鎏金银冠

3.3 与唐代汉族手工艺品图案的差异化比较

唐代时期,由于丝绸之路的开通,使得中西方文化交流频繁。这一时期手工艺品装饰图案类型丰富,大多数的装饰图案都寓意着美好的祝福,人们生活在国家繁盛的年代,对生活有了更多的美好追求。唐代的龙纹是天子皇权的象征,一般用于与皇室有关的手工艺品中。鱼纹也是唐代手工艺品装饰图案的重要素材,鱼取谐音“余”,寓示年年有余;龟纹则寓示着健康长寿。龟纹和鱼纹常常雕刻于手工艺品底部。唐代植物纹样中的葡萄纹寓示多子多福,牡丹寓意雍容华贵,莲花寓示不与世俗同流合污的清廉形象[12]。这些寓意吉祥的纹样图案,大部分都被辽代契丹所吸收借鉴。但与此同时辽代契丹的游牧文化也对唐代有所渗透。唐代的鎏金舞马衔杯纹银壶就是唐代与辽代契丹文化融合的一件手工艺品(图21)。该银壶外观酷似北方草原游牧民族所用的皮囊,壶身两侧各一只昂头翘尾的舞马。该银壶与辽代契丹的鎏金卧鹿纹银鸡冠壶造型相似,从两个壶的装饰图案来看,唐代汉族的银壶图案装饰性强,做工更加精细、外观更加精美。辽代契丹的银壶图案风格简朴,更注重实用性(图22)。但两个壶的图案来源都具有北方草原游牧特色。从手工艺品装饰图案的风格可以看出,唐代汉族由于没有长期骑马射猎的需要,更注重图案的精美与装饰性;而辽代契丹为了使器物方便携带,图案装饰以简洁为主。这体现了辽代契丹人民爽朗、勇猛的性格特点。唐代银壶中的马意气风发,工艺精湛大气,更体现出了唐朝的国力雄厚。这一时期国家相对安定民富国强,无论是动物纹还是植物纹都代表了吉祥如意的美好祝福[13]。大型的动物图案多以龙、凤这样虚拟的动物形象居多。辽代契丹民族勇猛善战,虽然手工艺品装饰图案受到中原汉族一定的影响,但契丹本民族的图案特色依然被保留[14]。凶猛的大型野兽、渔猎场景依然在辽代契丹手工艺品图案中占有很大比重。

图21 鎏金舞马衔杯纹银壶

图22 鎏金卧鹿纹银鸡冠壶

4 总结与探讨

图案印证着人类文明的最初表征,从原始社会的纹身、岩画到奴隶社会简洁、粗狂的青铜纹饰,再到封建社会精美繁复的花鸟虫鱼、飞禽走兽等图案,每一个历史时期的风貌都浓缩于文化厚重的图案当中。一个民族的文化艺术是对本民族历史发展过程的总结,并通过各种物质载体表现出来,成为后人了解民族历史、风土人情的一面镜子。一个时期的艺术不仅融入了当时文化,也继承和发展了前代的文化,还受同时期其他民族文化的影响。契丹族作为游牧民族文化发展的重要代表,既受到了北方各个游牧民族文化的影响,也与中原文化存在着密不可分的传承关系。契丹曾经称霸北方,享誉欧亚,故它的文化艺术中也拥有异域的文化因子。因此,探索集契丹民族文化艺术之大成的装饰图案,对于弘扬中国优秀的民族文化、为当下的装饰艺术设计提供更多可传承的设计元素等方面都具有重要的理论与实践意义。