西风东渐下的广州近代室内装修样式特征研究

谭淑芳乔国玲

(1.广州大学,广东 广州510006;2.广东财经大学,广东 广州510320)

1 西风东渐下的时代背景

长期以来,广州在中国对外交流方面起着重要作用,尤其在清代,在闭关锁国的状态下成为唯一对外的通商口岸,基本垄断了全国的对外贸易。商业的活跃,资本的累积和长期对外交流中形成的处事习惯使人们更易接受外来事物与思想,作为最早接受社会变革与中西文化碰撞的城市,包容性和开放性明显优于其他地区。在近一百年间,出现了大批融合中西文化又具有地域特色的建筑。

西风东渐指的是西方人的流行风潮(政治、经济、科技及社会风俗均包括在内)逐步影响东方社会的现象。西风东渐肇始于明末,在清末民初产生了更为深远的影响。特别是鸦片战争后,中西会面,作为被侵略同时也是文化落后的一方,西方文化的器物、制度、思想观念与行为方式等经由广州、香港、上海等城市,传到中国其他地区[1]。在文中,“西风东渐”既是历史客观存在的事实,同时也是西方的物质文明、市政管理、建筑文化、建筑技术、价值观念、审美情趣等对广州近代居住建筑装修装饰样式影响交融的过程。

1.1 城市现代转型

近代历史时期是中国社会急剧变迁的时代。孙中山曾3次在广州建立革命政权,该时期,广州大规模开展城市建设,大力推进现代转型。事实上,国民党人对广州的治理时间远超过其后的南京,因而广州城市和规划所反映的理念比国内其他城市包括南京更具有代表性。孙科在20世纪20年代初进行的新市制改革,使广州初具现代城市的模型,成为第一个由中国人主持市政规划的城市[2]3-4。陈济棠主粤时期(1929—1936年),由于政局稳定,市政建设、文教振兴等方面发展迅速。此外,借助于海外华侨的投资带动,新建筑类型不断涌现,出现了许多开创性的尝试[3]1-4。

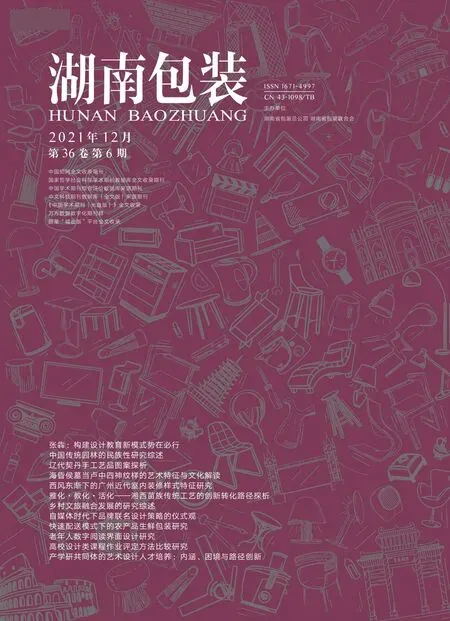

1.2 西方建筑师的传播与技术引入

近代中国的社会发展进程与西方有较大差距,西风东渐之时,西方文化已有着相对领先的优势。西风东渐伴随西方殖民主义的扩张而来,经历了由被动到主动不断迈进的过程,强势而来的外来文化对中国社会以及传统思想观念产生了全方位的冲击[4]。一批西方建筑师以及教会组织成为主要的传播者(图1),他们在广州的沙面、长提等区域开展建筑创作活动,涵盖了租界、文教、商业、教会等建筑类型。伴随新建筑功能与类型的产生,新的建筑材料、结构、施工技术等也逐渐融合到广州的建筑创作中来[5]28-51。

1.3 职业建筑师队伍的形成及现代建筑理念的传入

西方建筑事务所的设计业务在20世纪20年代中期基本停止,从总体来看,西方建筑师在广州近代建筑发展历程中扮演了过客的角色,中国建筑师和土木工程师成为近代建筑的主导者,他们的产生大致有3种途径:留学海外、新式学堂出身和华侨土木工程师归国。随着第一批留学的建筑师归国,杨锡宗、林克明、陈荣枝、黄玉瑜等具有西方建筑教育背景的中国建筑师开始在广州地区积极开展建筑创作,探索中国建筑语言和西方技术的融合,设计领域涉及居住建筑、商业建筑、医院建筑和纪念性建筑等。1932年,广东省勷勤大学建筑工程学系建立,标志着职业建筑师队伍从早期的留学培养转向自主培养[3]4。

30年代中后期,西方现代主义思潮传入广州,陆续出现了一批体块简洁、布局合理的“摩登建筑”,该类建筑风格被大量应用在广州地区的商业建筑中,而后居住建筑也逐渐强调现代风格,重视采光、通风、舒适性。如林克明设计的越秀北路自宅、余清江设计的自宅等。

在西风东渐的背景下,城市现代转型促进了新建筑功能与类型的产生,西方建筑师的传播以及技术引入导致了新建筑形式的出现,职业建筑师队伍的形成带动了新建筑活动的开展。除却长期对外贸易中对外来文化的汲取和糅合,还有本土工匠在大环境下做出的适应性改变,以上构成了广州近代建筑发展的主要脉络。室内装修样式的发展主要依附于建筑,因此对室内装修样式的研究,实际上也是近代建筑发展历程的反映。

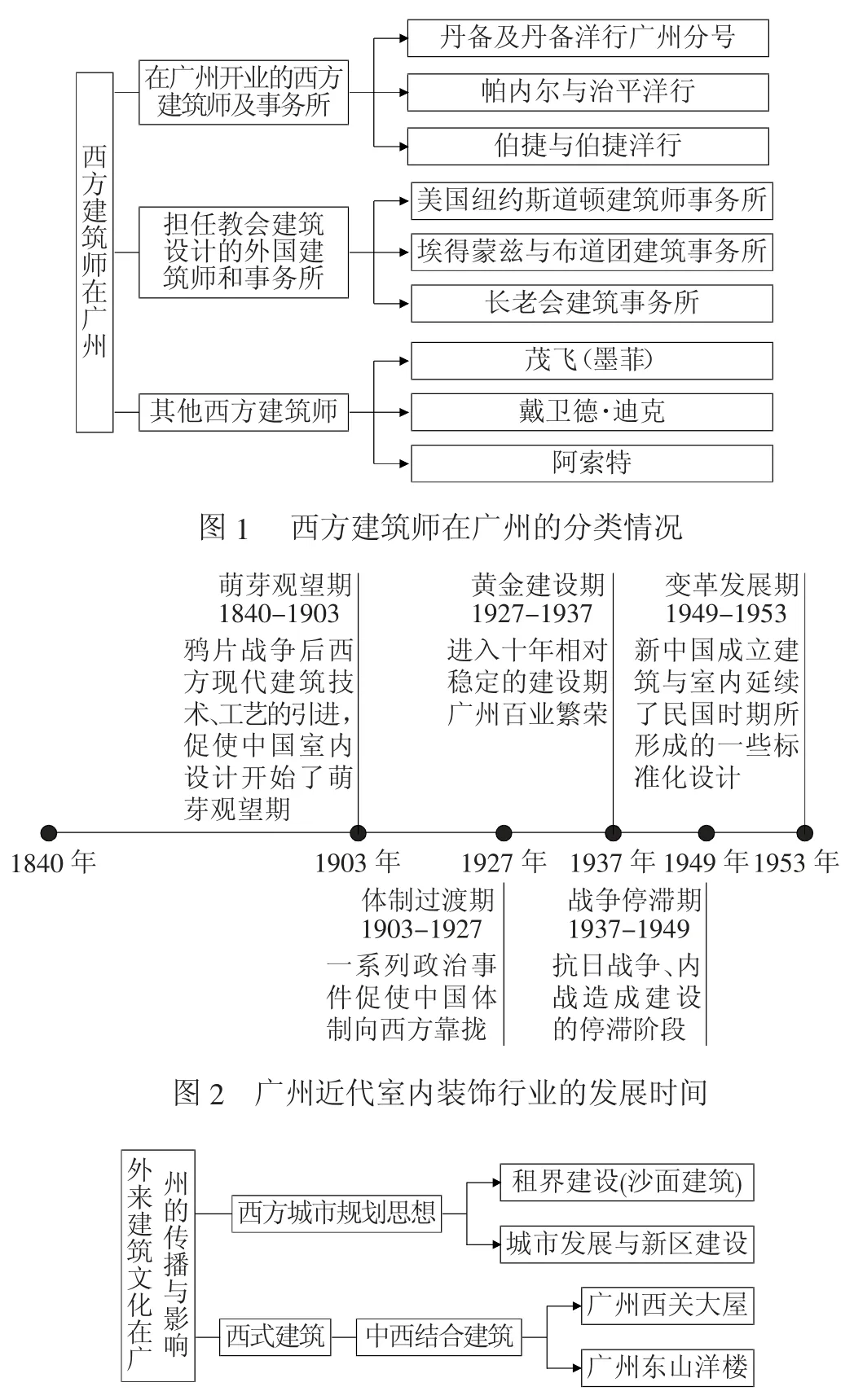

2 广州近代室内装修样式的发展

近代是一个社会形态交替的特殊时期,历史学上通常指1840年鸦片战争开始到1949年这一时间段,也有学者主张到1919年五四运动为终点。但近代建筑史的研究对此时间节点存在争议,有学者[6]认为建筑的变化不一定与历史事件发生的节点同步,建筑本身的历时性发展过程也可能会导致不同地区之间的不一致。文中就“近代室内装修样式特征”开展研究,装修样式的发展受多方面的因素影响制约,因此时间维度不再严格按照历史学的分界。在西风东渐的影响下,广州近代室内装修样式的发展时间大致如图2所示。

鸦片战争以后,战前撤离和暂停贸易的外商回到十三行经营,随着新洋行相继出现,广州成为中国当时最大的进出口贸易基地。1861年,沙面沦为租界,此后英、美、法等多国在广州设立洋行。同年,洋务运动开始,大规模引进西方先进的科学技术、兴办近代化军事工业和民用企业、创办新式学校、选送留学生,历时30余年。1840—1903年,新的建筑形式、风格、工艺进入人们的视野,给近代广州的装饰装修样式提供了一个新的方向,进入萌芽观望期。

1903年,清政府在广州地区成立了广东省巡警总局,第一次把建筑装饰行业从六部之工部划分到警政系统的“市政管理”。1921年,是广州正式称“市”的开始,1926年北伐战争时期时任市长孙科主持颁布实行《广州市暂行条例》,按照西方现代城市体制建立现代城市市制,中国近代史上的城市改革拉开序幕。

1927—1937年,广州城市建设受到重视,形成了城市建设发展的高峰期[2]6。在市政府的相关政策下,骑楼、马路、爱群大厦、东山洋楼群等建筑纷纷落成,城市面貌发生了巨大的转变,连带着装饰装修样式的发展也空前繁荣。家具、时钟、灯具、玻璃器皿、电器和乐器等洋货是当时百货商店畅销的品类,这些由当时先进技术制造的产品给人们带来生活上的物质,也改变了室内的装饰样式。水泥花砖从欧洲引入广州,开始在领事馆、洋行等建筑中使用,之后便在西式西关大屋、东山小洋房里流行,后来在普通民居也有使用。

1937年,广州城在日军的轰炸下遭到严重破坏,虽然在1945年以后曾出现短暂的经济复苏,拟定了多个灾后重建计划,但城市建设始终没有回到战前水平。1949—1953年,新中国成立初的建筑与室内设计延续了民国时期的一些标准化制式,这个短暂的时期称为“变革发展期”。

3 西风东渐下广州近代建筑现存状况以及室内装修样式特征

3.1 广州近代建筑现存状况

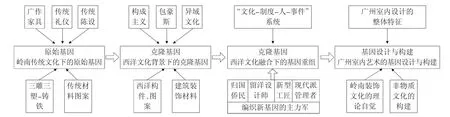

建筑作为承载装修样式的母体,与室内装修样式是整体与局部的关系。近代外来建筑文化在广州的传播流向如图3所示,其中,居住建筑是1911—1949年广州城市建筑中数量最多、特色显著的一类[3]207。而从所使用新型建筑材料的情况来看,住宅建筑和园林占比最多[7]22。另外,对近代居住建筑最直接的改变来自租界,因此,以最能体现广州近代室内装修样式特征的租界建筑(沙面建筑)和居住建筑(传统民居、西关大屋、东山洋楼)为主要对象进行研究。

图3 外来建筑文化在广州的传播与影响

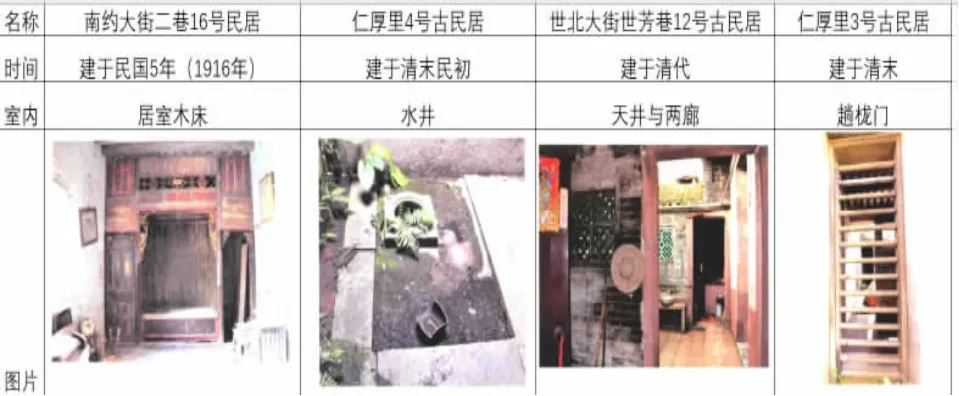

传统民居代表岭南传统文化下的原始基因,按照形制和规模可分为竹筒屋、明字屋、三间两廊式等。具有典型的矮脚门、趟栊、木板大门为门户特征[8]。位于海珠区新窖镇的黄埔村保存较完整的典型岭南传统民居有73处,建筑形式与风格基本都是三间两廊式[9]。

沙面建筑群属于西洋文化背景下的克隆基因,最早引进了西方城市规划原理和建设模式,并引入了西方城市的基础设施建设和现代文明生活方式[10]。建筑设计一般由国外设计师承揽,主要施工者是中国工人,所用的钢材、水泥、马赛克、玻璃、厕浴设备、上下水设备等都是从国外输入[11]1-2。现存的建筑都是19世纪以后建设的,内外空间均遭到一定程度的破坏,如:外廊封闭扩充为室内空间;随意拆除扩建;一些老建筑租给公司进行商业开发,内部空间包括壁炉、门窗和楼梯等都已做现代化改造。

西关大屋可分为中式西关大屋和西式西关大屋,是富豪买办门的住宅。中式西关大屋建造时间比西式西关大屋早,布局以岭南传统布局为主,砖木结构,局部的西方装饰特征表现为在一些外窗装上西式的百叶窗扇以调节进光量和进风量;在中式满洲窗扇的外侧安装西式的铁窗花等。西式西关大屋建于20世纪二三十年代,混凝土结构。部分西式西关大屋受租界建筑影响,如陈廉伯公馆的楼梯与沙面大街68号的后楼梯相似[11]38-39。

东山洋楼通常泛指20世纪初由华侨富商、军政要员等在东山一带营建的独立式住宅。现在的梅花村、美华路、合群路等是兴建洋楼的主要地点[12]。这类住宅大多建于1928—1936年,可分为官式、小别墅式和离宫别墅式等3类。东山洋楼和西关大屋都属于东西文化融合下的基因重组。

3.2 西风东渐下广州近代室内装修样式的特征

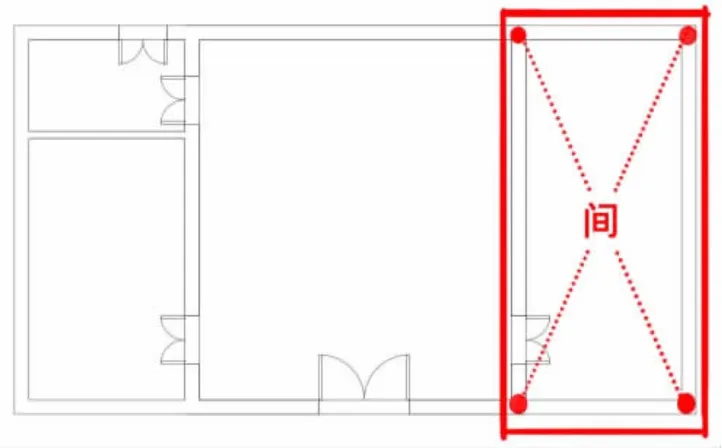

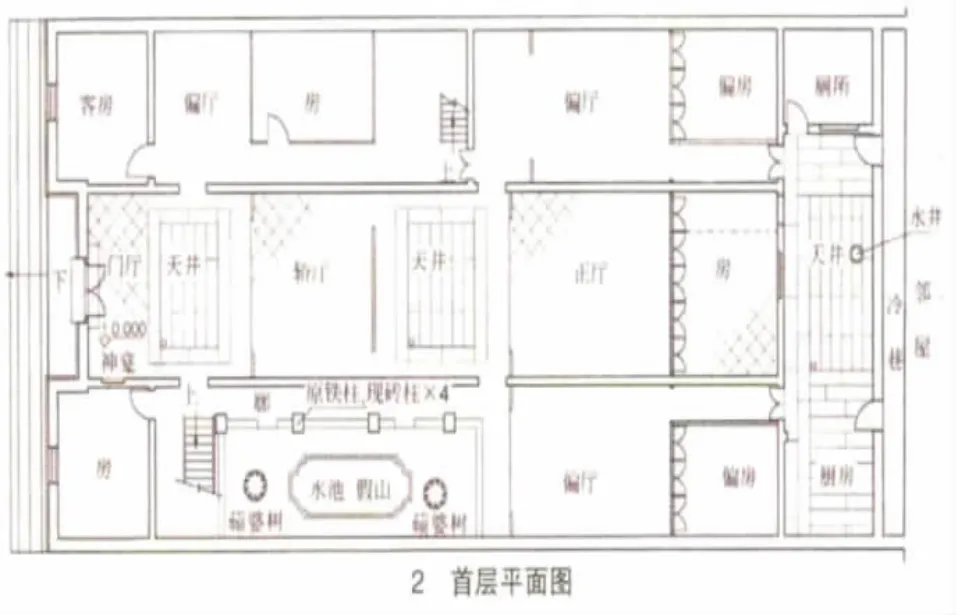

3.2.1 空间布局的改变 传统民居包括最常见的竹筒屋、明字屋、三间两廊等,它们的平面型制都有共同的特征:通常由“间”(图4)组成,间再围合成“院”,以天井院落为核心,这是传统民居空间组成的规律。竹筒屋为单开间,分为前(门厅)、中(内厅)、后(房间)3个部分。明字屋的平面与竹筒屋相似,区别在于明字屋为双开间,平面布局更为灵活。这两种形式的住宅一般两侧不开窗,而在前后墙开窗。三间两廊是传统民居中最主要的平面形式,其平面内,厅堂居中,房在两侧,厅堂前为天井,天井两旁称为廊的分别为厨房和杂物房(图5)。由三间两廊平面布局发展形成的是西关大屋的平面(图6),开间与进深都较前者大。西关大屋利用青云巷、小院、天窗、格栅等构建通风采光[5]215-216。

图4 广州地区传统室内空间示意图

图5 三间两廊式民居室内现状[8]16-33

图6 西关大屋平面[3]27

随着城市发展从西到东,东山洋楼的平面布局有了很大的转变,有了琴房、书画室、茶室、厕所等功能。东山五大侨园之一的逵园主楼(图7),面阔12 m,进深19.2 m,高两层半,呈中轴对称布局,首层用作客厅,二层设主人房,屋顶设有天台和储物间,这些空间功能的变化实际上是接受了西方概念,改变了生活习惯。因此,平面布局的改变同时也是生活方式的转变。

图7 逵园现状首层平面图[3]221

3.2.2 地面材料、天花形式 明清时期广州传统的地面铺砖材料主要采用砖石,较简陋的做法有铺垫混合灰沙土加夯实,较讲究的做法是采用垫沙层上面铺青砖,最讲究的做法是大阶砖地坪(图8),它的防潮和隔湿效果也是最好的。近代时期,西方建筑材料对传统的地面铺贴方式产生了冲击,其中最显著的特征是在地面铺贴中使用了大量的陶瓷面砖(图9)[7]72-74。这些陶瓷面砖在英国对亚洲的殖民活动中大量传入,除陶瓷面砖外,西式建筑中所使用的水刷石和水磨石在广州民居中也有使用。

图8 西关民俗馆的大阶砖

图9 广州李福林永泰别墅的陶瓷地砖

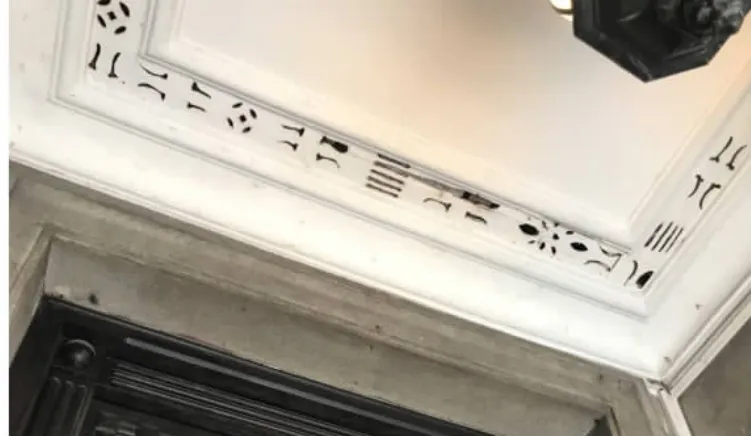

广州传统民居室内的天花多让屋顶梁架裸露,能清楚看见屋顶的构造,大户人家还会在梁柱上装饰精美的木雕、绘画,以彰显实力。近代建筑开始出现吊顶样式,沙面建筑群的室内,除地库外,所有房间和过道的顶面都吊有天花板。天花板与四面墙交接处用石膏石灰砂浆饰线封闭,接近饰线周边约20 cm处用图案通花木板封闭(图10)。这种做法的目的是让天花上面通风透气,减少滋生白蚁的可能性。

图10 沙面莫伯治建筑事务所过道天花

3.2.3 家具、陈设布置 在接受西方文化上,广州属于“前沿阵地”,从明代开始,广州家具的“洋化”就已有了星星点点的表现。清代中期以后,正值西方文艺复兴后的巴洛克和洛可可风格时期,西方绘画、雕刻、装饰、器物大量涌入广州,家具那种精雕细琢的精美华贵也被广式家具吸收。洋务运动后,广州对洋货的消费大大增加,一般老百姓还只限于一些洋布、洋油等日用品,官吏和富人直接买进国外的扶手椅、沙发、弹簧床,形成享用国外奢侈品的风气,也促使广式家具的变革[13]。革新可从两方面看到:一是雕刻和镶嵌(图11),二是样式图案的“洋化”。民国风琴式折叠书桌(图12)的样式中西结合,西式的结构,中式的雕花。这时期腿爪的变化也很明显,从支撑功能向装饰功能演化,如图13所示。传统塌类家具也受国外沙发的影响,由躺改为坐,在这个改进的过程中出现了沙发。民国时期,镜子和玻璃被大量用到家具中,出现了穿衣镜、带镜梳妆台和玻璃陈列柜等家具(图12)。

图11 清-洋务运动时期的椅子(左)与洋务运动-民国初期的椅子对比[14]

图12 民国时期带玻璃和镜子的家具

图13 民国时期家具的腿爪细节

广式家具的改良让人看到审美和实用观念的融合,但多数广式家具只是借鉴繁复华丽的装饰风格,家具陈设还是沿用了客厅为主卧室为辅的思路。西关大屋的正厅家具陈设与祭祀祖宗功能相关,比如:桥台、八仙桌、扶手靠椅,八椅两几等。东山洋房中的家具陈设基本直接用西方的系列或套系家具,局部点缀反映中国传统礼仪的祭祀、书画等陈设。

4 西风东渐下的广州近代室内装修样式的基因及路径

广州作为华南地区的中心城市,在传播外来文明,形成生活居住风尚,引领消费潮流等方面,走在全国前列。与上海当时迅速全盘接受西风东渐不同,广州城市文化有两千多年的历史积淀,始终是岭南文化也是中华文明的重要组成部分,研究当时广州的室内生活方式更能体现中国人在西风东渐时的最优选择。对一些历史建筑中遗留的历史资料与实地考察等这些信息都可以帮助人们深入地了解当时广州室内设计中的特征倾向,图14为笔者总结的20世纪初广州室内设计变化的基因影响图。

图14 20世纪初广州室内设计变化的基因影响

室内设计在当代来看是一个单独存在的概念,但在20世纪初期明显依附于建筑艺术,在当时大多研究集中在建筑装饰、陈设与布置等方面。20世纪初期广州城市建设时期,引进了大量西方现代建筑技术、建筑材料和室内家居设备,包括19世纪末20世纪初的西方商会建筑、宗教建筑、侨乡建筑等所培育的大量现代技术工人,再加上具有现代观念的留洋建筑师回国,这些条件逐渐引领并改变了传统民居的结构和空间布局,使广州的居住环境和生活方式也产生了根本性变革,广州当时的室内居住环境在传统与现代、东方与西方之间不断融汇发展,形成了丰富多彩的室内空间艺术形态。西方文化和消费方式对广州的生活产生了深刻的影响,从而使近代广州人的生活方式具有鲜明的融合中西文化的特征。社会风尚的变化,导致生活方式与行为方式的改变,直接影响到室内设计。在当时来说广州的室内有传统建筑影响下的室内,比如西关大屋的室内空间功能因循传统,但局部的生活用品洋化了,已用上电灯、电扇与西洋家具等;另一种室内是从建筑开始已经发生变化的,比如东山洋楼就是从现代生活实用的功能上来进行空间划分,大部分的空间和陈设西式化。所以说20世纪初的广州室内空间可谓多元混杂、和谐共生。通过对广州这个最早城市化的近代典型室内设计的研究分析,阐释20世纪初岭南乃至近代中国的建造装饰与社会的互动关系和发展规律,进一步拓展室内设计及其文化研究的学术视野。