开辟生物学高考复习的“新视界”

——例析高中生物学新旧教材插图隐藏的细节

安徽 刘 琛

(作者单位:安徽省五河县高级中学)

在新、旧版本(分别指人民教育出版社2004年由全国中小学教材委员会审核通过的高中生物学科教材、2019年由国家教材委员会专家委员会审核通过的高中生物学学科教材,下文分别简称旧教材、新教材)的高中生物学教材中配有多幅插图,可以形象地、直观地让学生理解一些较为抽象、晦涩的生物学知识,但在实际教学过程中,师生们常常忽略其中的细节,如果是在新课教学过程中,师生们为了牢牢掌握图中表明的主旨内容,倒也“未尝不可”;但在复习课的教学过程中,若师生能够对这些细节加以适当地推敲和深化,便可以成为学生夯实基础知识框架和拓展发散思维的好契机。

本文中笔者分析、讨论三个新、旧教材插图隐藏细节对比教学的案例,提出一些复习课的教学策略及建议,以供广大师生参考。

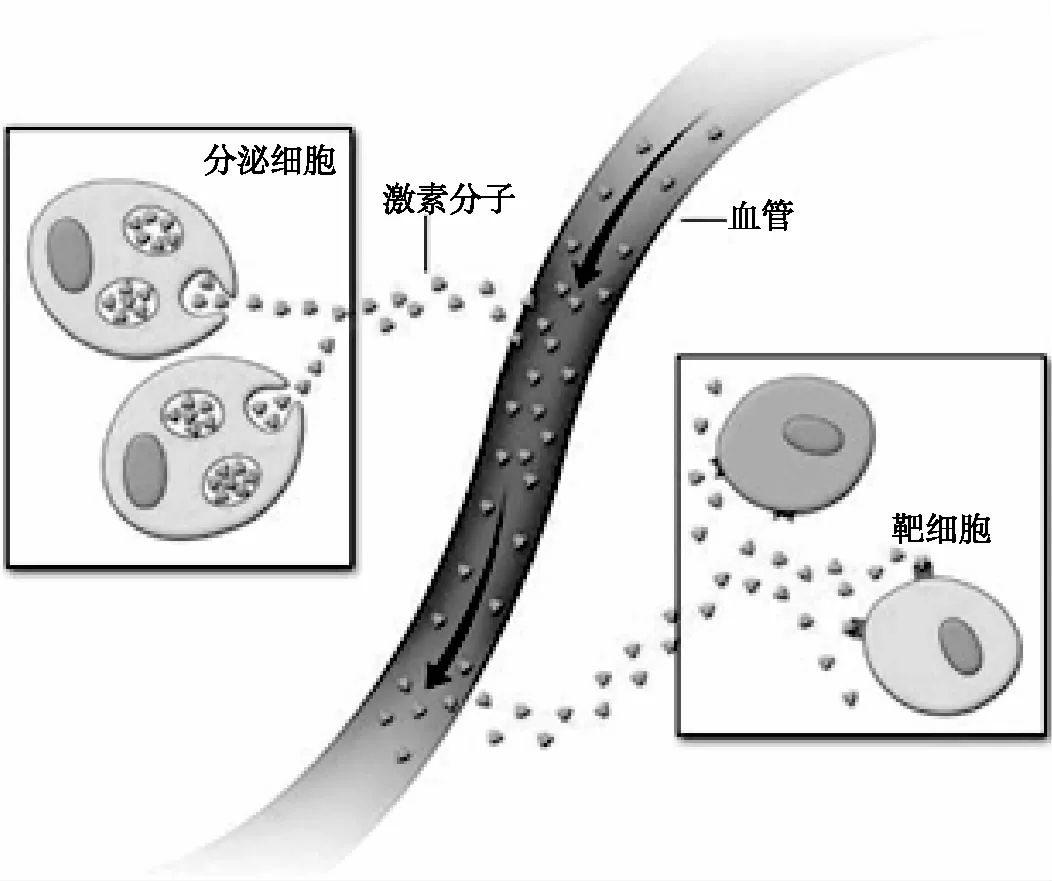

1.激素的作用机制

【对比】图1和图2均是靶细胞和特定激素结合的方式图示,分别出自旧教材的“通过激素的调节”一节和新教材的“激素调节的过程”一节的配套插图。观察两图可以看出,内分泌细胞释放的激素虽然可以通过血液循环送达到全身各处的组织细胞,但凭借不同细胞自身结构的特异性,扩散到细胞间的激素分子只能与靶细胞的受体特异性结合,从而引发靶细胞行使相应的生理功能。与图1相比,图2在美观程度上的确更胜一筹,如增强了细胞的立体性、有明亮和灰暗的光影效果等;但更重要的是还绘制了与内分泌细胞执行分泌机能息息相关的细胞器,以虚线绘制的中间一段血管代表复杂的血液循环网络、靶细胞上不同的特异性受体等,细节设计上更精妙。

图1

图2

在复习课教学过程中,教师可同时展示新旧教材的插图,发动学生寻找新教材的“修正痕迹”,并引导学生尝试归纳、总结,明确新教材为什么要进行这样的修正和完善。这是教师和学生对教材更高维度地运用。

【深化】但此图可能会让师生产生这样的疑问:是不是所有的激素分子都是与靶细胞细胞膜上的受体结合呢,与膜表面的受体结合是激素作用的唯一方式么?

答案是否定的,教师可以在此拓展以下知识点,便于学生建构知识网络:激素可以分为两大类,一类是含氮激素,包括蛋白质、多肽、氨基酸衍生物等;另一类是类固醇激素,包括固醇类激素等。二者的化学性质不同,激素的作用机制也不同。图1和图2说明的是含氮激素的一般作用机制,而类固醇激素与之不同,其是脂溶性化合物,往往都是小分子,易扩散进入细胞内,与细胞质中的特异性受体结合形成“激素-受体复合物”,此复合物可以通过核膜进入核内,再与细胞核内的受体结合,通过改变核内受体的构象,提高该受体复合物与DNA分子的亲和力,从而与DNA分子的特异性位点结合,影响基因的表达,达到相应的生理效应。一个被激活的“激素-受体复合物”,可以结合多个基因的启动子,从而影响mRNA的转录。

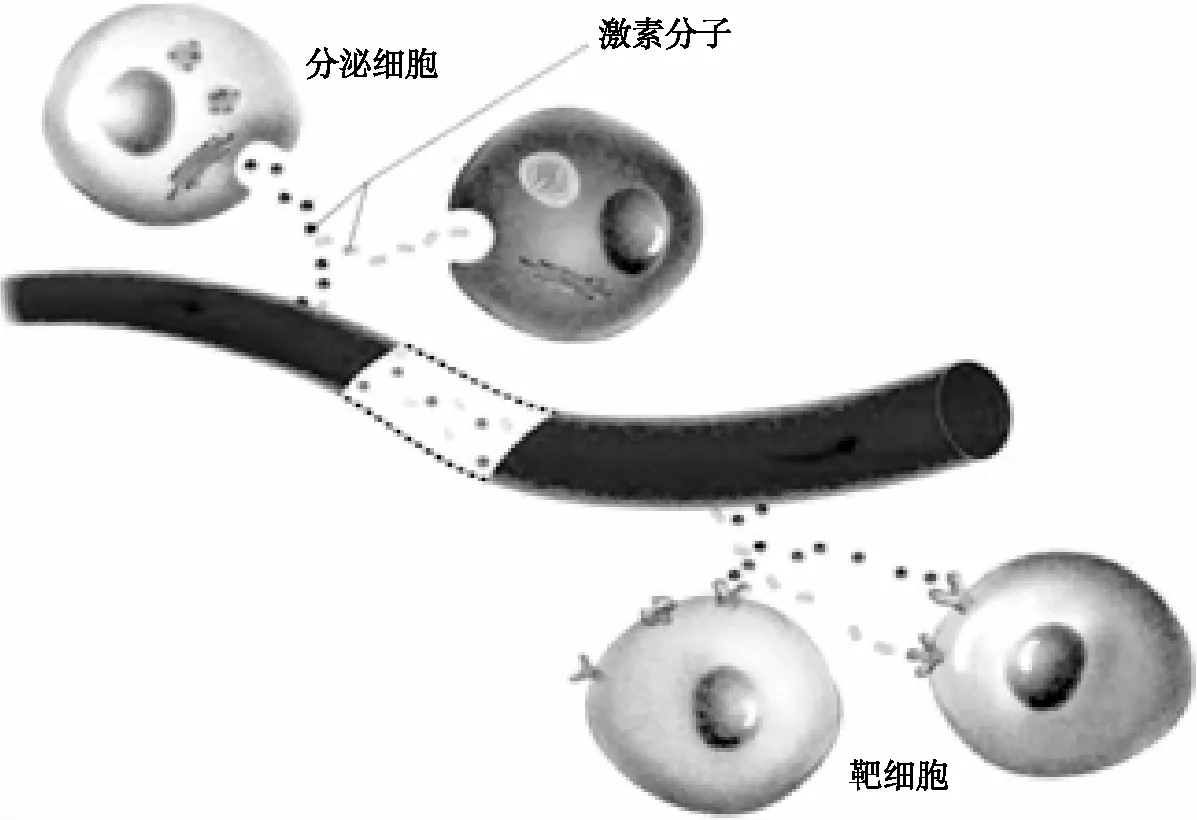

2.T细胞对抗原的识别

【对比】图3和图4均是细胞免疫示意图,分别出自旧教材“免疫调节”一节和新教材“特异性免疫”一节的配套插图。从两图中可以看出,效应T细胞通过和靶细胞表面结构识别、结合而精准“攻击”靶细胞使其裂解死亡,教师在使用旧教材进行教学的过程中,学生们往往会对图3中的A结构和B结构产生困惑,导致学生难以理解图示所要表达的主旨。

图3

图4

图中所示的A结构应为MHC-Ⅰ类分子,B结构为抗原肽。当病毒侵入靶细胞时,其作为内源性抗原会被靶细胞在细胞质中降解并加工处理成一定大小的多肽片段(抗原肽),使多肽适合与MHC分子结合,然后以“抗原肽-MHC复合物”的形式表达于靶细胞表面,供效应T细胞识别,而效应T细胞必须同时正确识别抗原肽和MHC-Ⅰ类分子,这种现象称为“双识别”。效应T细胞通过与靶细胞表面抗原肽-MHC复合物结合,定向释放细胞毒素(穿孔素等)至靶细胞或启动靶细胞程序性凋亡。综上所述,效应T细胞对靶细胞杀伤有抗原特异性、MHC-Ⅰ类分子限制性、直接接触等特点。

对于二者功能的介绍,虽然有助于学生了解效应T细胞的抗原识别机制,但对于高中阶段的学生来说,显然过于深化,导致学生难以掌握,所以新教材的图示中删去了这部分内容。教师在实际教学过程中,也应适当地弱化这部分内容。

新教材的图示中明确了T细胞有细胞毒性T细胞和辅助性T细胞两种类型,这为T细胞参与体液免疫的机制、艾滋病的致病机理等问题的解答铺垫了更细致的理论基础。后面又补充了“清道夫”——巨噬细胞(吞噬细胞)的介绍。果断删去冗余知识点的“枝蔓”,使得新教材的图示更全面地展示了细胞免疫的过程,这一次,师生们可以“喜新厌旧”。

【深化】针对新图示展示出来的更全面、更完整的内容,教师应合理运用并由此辐射到整个高中生物学知识体系的脉络,引导学生一一梳理,打通其“任督二脉”。如抗原肽的生成过程与分泌蛋白运输、细胞消化、细胞膜结构与功能等的特点密不可分,又如靶细胞裂解与细胞凋亡等细胞程序性死亡息息相关。这些内容的补充和深化有助于学生形成稳固的知识网络,形成一个犹如神经系统般的“多点感知”,综合分析“研判”的分析思路。

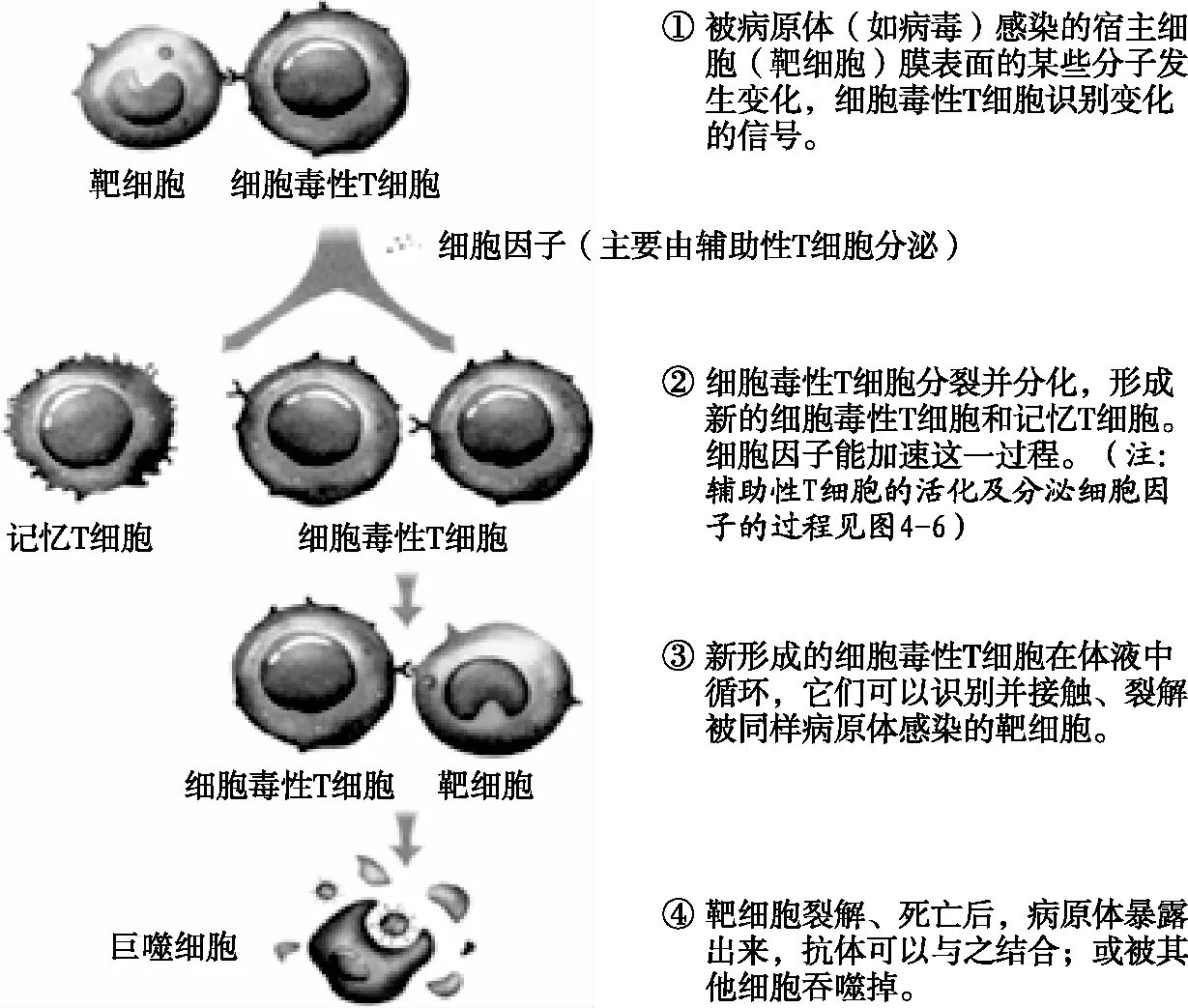

3.生态系统的结构

【对比】图5和图6均是池塘生态系统的示意图。教师可巧借此图,用这一幅示意图将枯燥的生态学名词生动形象地体现出来。

图5

图6

图5来自旧教材,其中各种成分的数字标识可谓“颇有心机”。图中的Ⅰ指的是非生物物质,包括参加生态系统物质循环的无机盐、水、二氧化碳等无机化合物以及腐殖质(池底淤泥)等。图中的Ⅱ指的是生产者,主要分布在池塘的浅水区域,包括两类:一类是挺水植物、浮叶根生植物和沉水植物(如莲、浮萍、金鱼藻等);另一类是体型微小的浮游植物——多种淡水藻类(如硅藻、栅藻、蓝藻、团藻等),为了便于学生识别,图中靠近水面的各种淡水藻和实物相比均放大了许多倍。淡水藻类虽然个体微小,但是数量极多,因此,它们是池塘生态系统中的主要生产者。图中的Ⅲ指的是消费者,罗马数字右下角的阿拉伯数字则代表消费者的营养级别,其中的Ⅲ1是指直接以植物为食的植食性动物——初级消费者,它们又可以分为两类,即浮游动物(如剑水蚤等)和某些底栖动物(如生活在池塘底部的某些环节动物);Ⅲ2是指以植食性动物为食的小型肉食性动物——次级消费者,如某些鱼类和某些水生的昆虫;Ⅲ3是指以小型肉食动物为食的大型肉食性动物——三级消费者,如凶猛的鳜鱼等。图中的Ⅳ指的是分解者,分解者主要是指细菌和真菌等营腐生生活的微生物。

旧教材中的图示将生态系统的成分以“严肃的数字标识”和满含“烟火气的手绘画”生动有趣地呈现在略显枯燥的知识体系中,叫人“眼前一亮”。

反观新教材的配图,“画风”倒是愈发“可爱”了。以课本资源的可操作性来说,旧教材的配图能给予教师更大的发挥空间,使得教师“进可攻、退可守”;“攻”则条分缕析,将生态系统各成分“和盘托出”,以该图为蓝本,建构生态系统知识网络;“退”则大而化之,模糊介绍各成分及相互关系,不必具体到物种类型。新教材的配图削减了物种类型,明确了生物名称,更易引发学生的兴趣,若教师布置构建食物链或食物网等任务,学生“上手性”会更强。综上,笔者认为旧教材配图更适合复习课,“重”各成分的生态地位,“轻”各绘图形象的具体物种,简而言之“重理性、轻感性”;新教材的配图则“反其道而行之”,“轻理性、重感性”,更适合新授课。

【深化】教师在复习课的教学过程中,可以对图6进行表格化的知识体系整理,可以按照生态系统成分进行罗列;按照营养级进行划分;还可以赋予该图新的知识情境,如加入生物富集作用、饲料投放的能量传递效率的计算等。

4.总结

高考的命题背景要依靠于教材,依赖于教材所创设的知识点和世界观。因此,在高考复习备考中,师生们将大部分精力放在如何勇于面对新情境下的问题的同时,也要注重对教材固有内容的挖掘,特别是对于教材中插图细节的挖掘。其实无论哪个版本的教材插图,都会留有一些师生们可能没有挖掘出的“彩蛋”,这些插图的细节往往处在学生的最近发展区,是学生在课堂学习、课下预习、复习过程中能发现、能提问、能处理、能解决的“能动区域”。复习课是对学生的二次教学,学生的这些“能动区域”是非常优质的实践天地,无论是对新情境下解决问题能力的提高还是对教材框架下知识体系的建构,都有很好的催化作用,是教师和学生对教材更高维度的运用过程,可以最大限度地“榨取”教材资源的“营养”。

针对上述案例,笔者提出几点具体的操作建议,供师生们参考。

①横向比较教学。同一知识内容,往往存在不同情境的信息给予方式,例如将同一知识内容在不同版本教材中的不同信息给予方式进行比较,进而作为问题情境再现。在复习课的教学过程中,教师可展示新旧教材中同一生物学现象或规律的插图,发动学生寻找二者的不同,并引导学生思考编者是基于什么原因才作此调整、修改后是否能更好地表达生物学现象或理论、是否还具有修改的空间等问题。对教材中非插图信息与插图信息的比较教学,如种群增长模型的“J”型曲线,教师引导学生对曲线变化过程中增长速率的变化进行分析,既可以从教材插图入手,分析斜率的变化,又可从教材给予的公式入手,分析数值的变化。总之,分析角度殊途同归,共同达成对知识点形象的丰满、润色才是最终目的。

②纵向比较教学。同一知识内容的插图往往会随着教材知识编排内容的进行而不断深化。如新教材中“基因的本质”这一章中关于DNA半保留复制的实验有两幅插图,一幅是赫尔希和蔡斯的实验步骤插图,图中埋下了新老链颜色差异的伏笔;另一幅是梅塞尔森和斯塔尔的实验,图中留下了不同沉降条带深浅差异的痕迹。教师可以将这两个模块进行串联教学,深化学生对DNA半保留复制过程的理解。

③发散教学。以教材的插图为出发点,赋予更多的情境信息,引发问题,引导学生由教材理论向实践解决具体问题的“跨越式”学习。例如,教师可以直接选择或稍加改编一些经典的高考真题、模拟题等的配图并引导学生进行分析,近则找到此图在教材中的源头出处,远则进行修改、进行发散思考;还可以引导学生在同类题型的不同插图中找相同点、不同点,让学生打造一套属于自己的解决此类题型的方法。

综上,对于教材插图隐藏细节的挖掘和深究,能够开辟生物学高考复习的一个“新视界”,对这些细节适当加以研究和拓展,有助于建构更为完备的知识体系和问题解决方案,切实提高生物学教学的效率。